帕科·荣格

塞萨尔·巴列霍:一八九二年出生在秘鲁北部丘科圣地亚哥的一个村庄里。大约于一九一七年迁居利马。因受当时鲁文·达里奥等几位文学名流的影响,他在迁居利马的以后发表了处女作《不祥之兆》。一九二二年又写出了另一部作品《特里尔塞》,打破旧规,追求新奇。他在利马当了几年记者后,一九二三年离开秘鲁周游欧洲的许多国家,撰写故事和诗歌。后又侨居法国。《钨矿》是他的小说中最优秀的作品,写出了无产者的心声。一九三八年四月十五日,他在巴黎逝世。《帕科·荣格》通过对穷苦孩子遭受权贵少爷的欺凌、侮辱,揭露了社会的不公平现实。作者深深地同情帕科·荣格。作品语言朴实,情节生动感人。

帕科·荣格跟着妈妈来到学校门口的时候,学校里的孩子们正在操场上玩耍。妈妈把他留下就走了。帕科两手抱着书本和铅笔,怯生生地朝操场走去。他显得局促不安,因为这是第一次上学,他还从来没看到过这么多的孩子在一起玩。

几个跟帕科年龄一样的孩子朝他走过来,他越发地胆怯了。帕科紧靠着墙,脸都涨红了。这些孩子多活泼,他们好象在自己家里一样无拘无束地喊呀,跑呀,跳呀,笑呀,追逐打闹,既淘气又可爱。

帕科给惊呆了,他在乡下哪里听到过这么多人喧嚷吵闹的声音。在乡下老家,总是一个人说完话,另一个人再说,然后一个个接着说。有时也能听见四、五个人在一块说话,那是爸爸、妈妈、唐何塞、瘸子安塞尔莫和托马萨,但那已经不象是人说话的声音,而是迥然不同的另外一种声音了。一个金黄头发、穿件白色上衣的胖墩墩的孩子在和帕科说话,还有比这个年龄更小点的孩子,穿件蓝衬衫,嗓子有点沙哑,也凑过来。不同班级的孩予们都好奇地跑过来,把帕科团团围住,并向他提出好多问题。但是,声音太嘈杂了,帕科一句也没听清。这时,有个长着一头黄发、圆脸,穿着一件窄小的绿上衣的孩子,一把拽住帕科的胳膊,想把他拉走,帕科挣扎着,那孩子就更用力地抓他,拽他,帕科使劲靠着墙,脸涨得更红了。

正在这时,上课铃响了,孩子们一窝蜂似地拥进教室。

苏米加弟兄两个一人拉着帕科的一只手,领着他往一年级教室走。起初帕科不想跟他们走,但后来还是顺从了,因为他看见大家都在往教室走。进了教室,他就更紧张了,脸色顿时变得煞白。教室里鸦雀无声,这种寂静更使帕科不安。突然,苏米加弟兄俩松开帕科的手,丢下他跑开了。是老师进来了。孩子们起立,静悄悄地站得笔直举起右手行礼。

帕科两手仍抱着书本和铅笔,站在第一排课桌和老师的讲桌之间。他的脑子乱了。孩子们,黄色墙壁,喧闹声,安静,那么多的椅子,老师,就自己一个人站在这儿…… 他真想哭。老师拉起他的手,把他安排在前排的一张课桌上,跟一个和他年龄相仿的孩子坐在一起。老师问他:

“你叫什么名字?"

帕科胆怯地小声回答:

“帕科。”

“你姓什么?说说你的全名。”

“帕科·荣格。”

“很好。”

老师走到讲台上,严肃地环视一下全班的学生,然后用一种军人的语调说:

“坐下!”

一阵桌椅碰撞的响声之后,学生们都坐好了。老师也坐下来,在几本册子上写了一会儿什么。这时,帕科还抱着书本和铅笔不放,同桌的孩子告诉他:“你把东西放下吧,象我这样放在桌上。”

帕科·荣格依旧紧张得不知该怎么办才好,同桌孩子的话他理也不理。于是那孩子把书本和铅笔从他手里拿过去放在桌上,并兴冲冲地跟帕科说:

“我也叫帕科,帕科·法里尼亚。你别害怕,咱们一块儿下棋,棋子里有黑炮。是我姨妈苏萨娜给我买的。你家在哪儿住?”

帕科·荣格没有回答。他觉得这个帕科太烦人了。别的孩子们也肯定都象这个帕科一样:那么高兴,话那么多,他们不觉得学校可怕。可是,他呢?帕科·荣格怎么那么胆小?他偷偷看一眼老师,看看讲桌和老师身后的墙壁,又看看天花板。他还斜着眼从窗户那儿瞅瞅操场,这会儿的操场上一个人也没有,显得安谧、宁静。和煦的阳光照着校园,不时地传来其它教室学生的读书声和街上过往车子的噪声。学校里的事情多新鲜啊!帕科·荣格开始从紧张、慌乱之中解脱出来。他想家,想妈妈了。他问帕科·法里尼亚:

“咱们几点钟才能回家?”

“十一点。你家在哪儿?”

“在那边。”

“远吗?”

“远……嗯……不远……”

其实,荣格自己也不知道他家住在哪条街上,几天前他才被人从乡下带到城里来,城里的事情他还一点都不懂呢。从教室外面传来一阵跑步声。接着,温贝托出现在门口。他是多里安·格列维的儿子,格列维先生是英国人,秘鲁国营铁路公司经理兼本镇镇长,还是荣格家的主人。是他把帕科·荣格从乡下带进城里,让他陪温贝托上学和玩耍——因为他们俩年龄相仿,温贝托惯于晚到校。然而今天情况有点不同,帕科是头一天上学,所以格列维太太对帕科的母亲说:

“你把帕科先送到学校去吧,他是第二天上学,迟到了不好。从明天起,你等着温贝托起床后,再把他俩一起送去。”

看到温贝托·格列维,老师便问道:

“今天怎么又迟到了?”

温贝托满不在乎地说:

“我没醒。”

“好吧,”老师说,“希望这是最后一次,进来坐下吧。”

温贝托·格列维的目光在寻找帕科·荣格,当他发现荣格后,便过去蛮横地说:

“过来跟我坐!”

法里尼亚说:

“不行,老师让他眼我坐在一起。”

“干你屁事!”格列维蛮不讲理地骂道,使劲拽住荣格的胳膊朝自己的座位上拖。

“老师,”法里尼亚叫起来,“格列维要把帕科·荣格拉到他那儿去。”

老师停下笔大声问道:

“怎么回事?”

法里尼亚又说:

“格列维把荣格拉到他的位子上去了。”

这时温贝托把荣格捺到他的位子上坐下,并跟老师说:

“荣格是我的人,他得跟我坐在一起。”

这一点,老师知道得很清楚,他对温贝托·格列维说:“噢,是这么回事。不过,为了让他能听懂课堂上的讲解,我安排他眼法里尼亚坐在一起了,让他回自己的座位上去吧。”

学生们默不作声地望着老师、温贝托·格列维和帕科·荣格。

法里尼亚走过去拉起帕科的手,要他回到原来的座位上去,可是格列维抱住帕科的胳膊不放。

老师又说:

“格列维,你是怎么了!”

格列维脸都气红了:

“我不嘛,老师,我要让荣格跟我坐嘛。”

“我已经说了,你放开他。”

“就不放。”

“什么?”

“我就不放开他。”

老师被激怒了,威胁性地连声喊道:

“格列维!格列维!”

格列维连眼皮都不抬,一个劲拉住荣格不放,荣格手足无措,任凭法里尼亚和格列维象撕扯布似地拉来拽去。这会儿,他怕温贝托·格列维甚于怕老师,甚于怕所有的孩子和整个学校。帕科·荣格怎么那样怕温贝托·格列维,而格列维又为什么老打帕科·荣格呢?

老师走过去把荣格领回法里尼亚的座位上去,格列维便一屁股坐在椅子上,跺着脚嚎啕大哭起来。

这时,从教室外面又传来一阵脚步声,接着,泥瓦匠的儿子安东尼奥·赫斯德列斯出现在教室门口。老师问他:

“你为什么迟到?"

“我买早点去了。”

“为什么不早一点去买?”

“我还得照顾弟弟。我妈妈病着,爸爸上班去了。”

“行了,行了,”老师十分严厉地说,“站到那边去……除此之外,还得关你一小时禁闭。”

说着,老师指了指靠近黑板的那个墙角。

这时,法里尼亚站起来说:“老师,格列维也迟到了。”

“老师,他胡说。”格列维急了,“我没迟到。”

全班同学都嚷嚷起来:

“就是的,老师,格列维就是迟到了!”

“嘘,安静!”老师没好气地说。学生们不说话了。老师踱步思索着。

法里尼亚悄悄地跟荣格说:

“哼,格列维他爸爸有钱,所以他迟到了可以不受罚。他天天都迟到。你住在他家吗?你真是他的人吗?”

荣格说:

“我眼我妈妈住在一起……”

“住在温贝托·格列维家吗?”

“他家可阔了,有男主人、女主人,我妈妈也在那儿。我跟妈妈住在一起。”

坐在另一排座位上的温贝托·格列维气得两眼瞪着荣格,还朝他挥着拳头,因为荣格到底让人家把他拉走了。帕科·荣格不知如何是好。他没跟温贝托坐在一起,等到放学的时候,温贝托一定又要拳打脚踢他了。温贝托坏极了,不管什么时候都打荣格,不论在马路上,还是在走廊、楼梯上,他都打过荣格。甚至在厨房里当着荣格妈妈和老板娘的面打过他。这会儿,温贝托又朝他炫耀自己的拳头,他又想打荣格了。

荣格跟法里尼亚说:

“我过去跟温贝托坐吧。”

“别去,别那么傻,老师要训你的。”法里尼亚回头看看格列维,格列维也朝他比示一下拳头,嘴里还咕哝着什么。

“老师!”法里尼亚叫起来,“格列维朝我挥拳头呢。”

“嘘!嘘!安静!”老师说,“今天我们来谈谈鱼。然后大家在练习本上做一个书面作业,做完后交给我。谁做得好,谁就是一年级的优秀生,这个学生的名字就可以上学校的光荣榜。听清楚了吗?跟上周的做法完全一样,大家要把课堂上讲的弄明白,要用心抄我写在黑板上的练习题。明白了吗?”

“明白了!”学生们齐声回答。

“好,”老师说,“那我们现在就开始。好几个学生要求发言,老师叫起苏米加弟兄俩中的一个。

“老师,”苏米加说,“海滩上有好多好多沙子。有一天,我们在那儿看见一条快要死的鱼,就把它带回家,可是它在半路上就死了……”

温贝托·格列维说:

“老师:我抓了好多鱼带回家,放在我家的客厅里,它们都活着。”

老师问:

“不过……你是把鱼放在盛着水的家什里的吗?”

“不是,我把鱼放在客厅的家具上。”

全班同学哄堂大笑。

一个又瘦又小、脸色苍白的孩子说:

“老师,他胡说。鱼一离开水,马上就会死。”

“死不了,”格列维说,“鱼在我家客厅里就死不了。我们家的客厅特别漂亮,爸爸让我把鱼带回家放在家具上。”

法里尼亚的肚皮都要笑破了,苏米加弟兄俩也笑得前仰后合。那个金黄色头发的、胖胖的、穿白上衣的孩子,还有那个圆脸、穿绿上衣的孩子都放声大笑起来。这个格列维真是太可笑了!把鱼放在他家客厅里!放在家具上!象小鸟一样!真是大谎话!孩子们吵吵着,笑个不停:

“哈哈哈!哈哈哈!胡说八道!哈哈哈!哈哈哈!胡说八道!”

大家都不相信格列维的话,把他气得鼓鼓的。教室里一片笑声。格列维想起他曾抓了两条鱼带回家,放在客厅里好多天。他摸摸鱼,鱼还都活着。但他又不能肯定这两条鱼是活了很多天,还是当天就死了。无论如何,格列维想让大家相信他说的是真的。

格列维在一片笑声中跟苏米加弟兄俩中的一个说:

“当然了!我爸爸有好多钱,他说过,要把海里的鱼都抓回家,让我高兴,让我在客厅玩鱼。”

老师大声地说:

“好了,好了!安静了!格列维肯定记错了,因为鱼会死的,它们……”

“……一离开水……”孩子们接着说。

“对了。”老师说。

那个瘦小、苍白的孩子说:

“因为水里有它们的妈妈,它们一离开水就没妈妈了。”

“不对,不对,”老师说,“鱼离开水就会死,因为它们不能呼吸了。鱼呼吸水里的空气,而离开水以后,它们就呼吸不成外界的空气了。”

“因为它们都半死不活 。”一个孩子接着说。

温贝托·格列维说:

“我爸爸在我们家可以给它们空气,爸爸有的是钱,什么东西都能买回来。”

穿绿上衣的孩子说:

“我爸爸也有钱。”

“我爸也有。”另一个孩子也说道。

孩子们七嘴八舌,都说自己的爸爸有钱,只有帕科·荣格一声不吭。他在想,鱼离开水就会死。

法里尼亚问帕科·荣格:

“你呢,你爸爸没钱吗?"

荣格想了想,他想起有一天看见妈妈手里有几个贝塞大① 。于是就跟法里尼亚说:

“我妈妈也有好多钱。”

“多少?”法里尼亚问。

“好象是四个贝塞大。”

法里尼亚便大声告诉老师:

“帕科·荣格说他妈妈也有好多钱。”

“骗人!”温贝托·格列维说,“帕科·荣格骗人,他妈是我妈妈的佣人,她什么都没有。”

老师拿起粉笔,转过身去继续在黑板上写起来。

趁老师背对着大家的工夫,温贝托·格列维跳上前去把荣格的头发揪了一把,然后又迅速地跑回座位上去。荣格疼得哭了起来。

“怎么了?”老师转身望着大家问。

帕科·法里尼亚说:

“老师,格列维揪他的头发。”

“老师,我没揪,”格列维说,“我没揪他,我根本没离开我的座位。”

“好了,好了!”老师说,“安静点!帕科·荣格,别哭了!安静!”

老师继续在黑板上写,随后又问格列维:

“如果把鱼从水里捞出来,鱼会怎么样呢?”

“在我家的客厅里活下去。”格列维问答。

孩子们又大笑起来。这个格列维什么都不懂,他除了想到他家、他家的客厅、他爸爸和钱以外,什么都不知道了,总说蠢话。

“好,帕科·荣格,你来说说。如果把鱼从水里捞出来,会怎么样?”老师问。

帕科·荣格的头发被格列维揪疼了,他抽抽搭搭地重复了一遍老师说过的话:

“鱼离开了水就会死,因为它们没有空气了。”

“对了,回答得很好。”老师说。

说着他又转身在黑板上写字。

趁这会工夫,温贝托·格列维照着法里尼亚脸上打了一拳,随后又迅速跑回座位上去。法里尼亚没有象荣格那样哭,他大声嚷嚷着给老师告状:

“老师,温贝托·格列维刚才打我!”

“就是的,老师,就是的!”所有的孩子同时叫起来。教室里顿时一片喧闹声。

老师狠狠地在讲桌上砸了一拳:

“安静!"

教室里立刻鸦雀无声,全班同学都严肃地挺直了身体坐着,并忐忑不安地望着老师。哼,温贝托·格列维干的好事,由于他的无知和恶作剧,老师要训斥全班同学,看气红了脸的老师要怎么收拾大家,都怪温贝托·格列维!

“怎么这样乱?”老师问帕科·法里尼亚。

帕科·法里尼亚眼睛闪着怒光。

“温贝托·格列维打我,我根本没惹他。”

“这是真的吗,格列维?"

“不是的,我没打他。”温贝托·格列维说。

老师看全班学生,不知该相信谁的话。他俩谁说的是真的呢?是帕科·法里尼亚,还是温贝托·格列维?

“谁看见他打你了?”老师问法里尼亚。

“大家都看见了,帕科·荣格也看见了。”

“帕科·法里尼亚说的是真的吗?”老师问荣格。

帕科·荣格看看温贝托·格列维,不敢吭气。如果他说了真话,放学时,温贝托就要打他。他低下头,默不作声。

法里尼亚说:

“老师,荣格不敢说,他怕温贝托打他。他是温贝托的人,又住在他们家里。”

老师又问其他学生:

“谁还能证明法里尼亚说的是真的?”

“老师,我!”“我看见了!” “我看见温贝托打法里尼亚!”

老师又问格列维:

“这么说,你真的打法里尼亚了?”

“没有,我没打他!"

“格列维,撤谎可当心着点。象你这样有教养的孩子,是不应该撒谎的。”

“好了,我相信你说的。我知道你是从来不撒谎的。不过,以后还要多加注意。”

老师在讲台前踱着步,陷入了沉思。学生们依旧严肃地挺直身体坐着。

法里尼亚小声地嘟哝着,好象要哭了似地:

“哼,看他爸爸阔就不罚他。我要给我妈妈说去。”

听到这话,老师怒冲冲地走到法里尼亚面前大声问道:

“你说什么!温贝托·格列维是个好学生。他从来不撒谎,也不招惹任何人,所以我不罚他。在这里,不论是对有钱人家的孩子,还是对穷人家的孩子,我都一视同仁。即使是有钱人家的孩子,犯了错误我也要罚。你要是再敢说你刚才的那些话,我就关你两小时。听见没有?”

帕科·法里尼亚和帕科·荣格都低头不语,但他俩心里都清楚,是温贝托打了他们,温贝托是一个不诚实的孩予。

老师又在黑板上写起来。

“你为什么不给老师说温贝托·格列维打了我?”

“我说了,他要打我。”

“你不会告诉你妈妈?”

“我要是告诉妈妈,他还是要打我,而且女主人也要生气的。”

在老师往黑板上写字的这段时间里,温贝托·格列维把本子都画满了。

帕科·荣格在想妈妈。随后又想起了女主人和她的儿子温贝托。回家的时候,温贝托会打他吗?荣格看看其他孩子,他们既不打荣格,也不打法里尼亚或任何人。更不愿意象温贝托那样,硬把荣格拖到别的座位上去,为什么温贝托这样对待他呢?要是荣格现在把这件事告诉妈妈,温贝托就要打他,要是告诉老师,老师也不会把温贝托怎么样。于是他想把这些都告诉法里尼亚,他问:

“法里尼亚,温贝托也打你吗?”

“打我?他敢?我给他脸上来一拳,就叫他鼻子出血。你看着吧,他要是惹了我,你就瞧吧。我要告诉我妈妈。我爸爸会来揍格列维,揍他爸爸,揍他一家子!”

帕科·荣格惊愕地听着法里尼亚说的话。他真敢打温贝托?他爸爸也敢打格列维先生吗?荣格不大相信他的话,因为还投有一个人打过温贝托呢。如果法里尼亚打了他,格列维先生就会揍法里尼亚和他爸爸,就会揍所有的人。人们都怕格列维先生,因为他特别严肃,还总发号施令。到他家去的男男女女,都怕他和他的太太,在他俩面前永远是唯命是从的。反正,格列维先生比老师和所有的人都厉害。帕科·荣格看看正在写字的老师。这个老师又是个什么样的人呢?为什么他那么严肃,又那么吓人?荣格一个劲盯着他。这老师既不象爸爸那样的人,也不象格列维先生那一类的人。说确切点,他倒很象经常去格列维先生家聊天的一类人。他长着红脖子,鼻子跟火鸡冠子一样。路走得长了,鞋子就会发出“咕叽——咕叽——咕叽”的响声。

荣格开始讨厌这个老师了,他什么时候才回家去呢?但是,一放学温贝托又要打他了。而那会儿,荣格的妈妈也只能对温贝托说:“别打,孩子,你别打帕基托②,别这么淘气。”除此之外,再没别的话了。温贝托会把帕科的腿踢得红红的,而帕科也只能哭。因为谁也不敢把温贝托怎么着,格列维先生和太太十分溺爱他。帕科为经常挨温贝托的打而苦恼。所有的人,所有的人都怕温贝托和他的父母。所有的人——老师、厨子和她的女儿、帕科的妈妈、系着大围裙的贝南西奥和刷尿盆的玛利亚,都怕格列维一家子。玛利亚昨天还把个尿盆捧成了三大块。格列维先生和温贝托真可恨。帕科·荣格想哭。老师什么时侯才能写完呢?

“好了!”老师终于停下笔来,“这是书面作业。现在大家把本子拿出来,把黑板上写的都一字不漏地抄下来。”

“抄在我们自己的本子上吗?”荣格胆怯地问。

“对了,抄在你们自己的本子上。”老师说,“你会写宇吗?”

“会写。在乡下时,爸爸教过我。”

“好极了。那么,大家动手抄吧。别着急,一行一行地抄,不要抄错了,”老师说。

孩子们拿出本子抄作业。

温贝托问:

“老师,这是关于鱼的作业吗?"

“是的,快抄吧。”

教室里静下来,只听见铅笔在纸上“沙沙”的摩擦声。老师坐在讲桌旁,在几本册子上写起来。

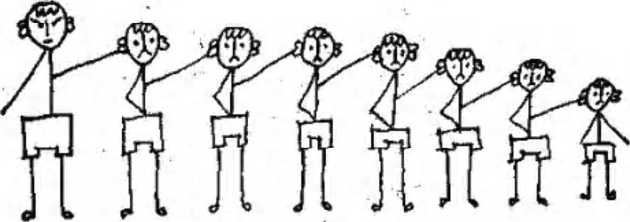

温贝托不抄作业,他又在本子上画起来。本子里全部画满了鱼、小人和小方格。他还在最后一页纸上画了一幅画③ 。

过了一会儿,老师站起来问:

“抄完了吗?”

“抄完了。”大家齐声回答。

“好,再把自己的名字工工整整地写在作业的末尾。”这时,下课铃响了。

校园里一片喧闹欢腾,孩子们冲出教室,奔向操场。荣格整整齐齐地抄好作业后,拿起书、本和铅笔也到操场去玩。

刚到操场,温贝托便过来一把抓住帕科·荣格的胳膊,怒冲冲地说:

“过来跟我玩跳马④。”

他又将荣格猛力一推,荣格的书、本和铅笔都掉到地下了。

荣格照温贝托说的去做,但是让别的孩子看着温贝托任意地摆布他,使他难堪、羞辱,他真想哭出声来。帕科·法里尼亚、苏米加弟兄俩和另外一些孩子把温贝托·格列维和帕科·荣格团团围住。那个瘦小、苍白的孩子把荣格的书、本和铅笔捡起来,但却被温贝托·格列维一把夺过去,并骂骂咧咧地说:

“你给我放下,少管闲事! 帕科·荣格是我的人。”

温贝托·格列维把帕科·荣格的东西拿回教室,放在自己的桌子上,随后又跑到操场去玩。他把荣格的脖子往下一按,让荣格双手撑地蹶起屁股。

“老实呆着,我不说话不许你动。”他骄横地说。

温贝托·格列维退后一段距离,然后再从那儿跑过来,一下子跳到帕科·荣格身上,两手撑着他的背,两脚腾空,并狠狠地在荣格的屁股上踢了一脚。之后,再退回去,从那儿跑过来跳到帕科·荣格身上,踢他一脚。就这样重复着玩了好大一会儿,跳了二十多次,踢了荣格二十多脚。

突然,孩子们听到一阵荣格的哭声。温贝托使劲儿踢他,把他踢得疼极了。于是法里尼亚从孩子堆儿里走出来,站到温贝托·格列维面前说,

“不行,我不许你再往荣格身上跳!”

温贝托吓唬他说:

“你听着,帕科·法里尼亚!叫你尝尝我的拳头的厉害!”

法里尼亚一动不动,挺直地站在温贝托面前说道:

“因为他是你的人,你就打他,往他身上跳,是不是?放开他,你等着瞧!”

苏米加弟兄俩搂住帕科·荣格安慰他,劝他不要再哭:

“你干吗让他往你身上跳,让他踢你?你不会揍他?你也往他身上跳!干吗要让着他?别哭了,别哭了,放学咱们一起回家。”

帕科·荣格一个劲哭,眼泪就象断线的珠子似的滚下来,泪水几乎要把他淹没了。

一群孩子围着帕科·荣格,另一群围着温贝托·格列维和帕科·法里尼亚。

格列维猛地一把将法里尼亚推倒在地。二年级的一个大孩子跑过来保护法里尼亚,上去给了格列维一脚。接着又跑来一个比他们年龄都大的三年级学生来帮格列维的,狠狠地给了二年级那个孩子一拳。几个孩子打得不可开交。

上课铃响了,孩子们都回到各自的教室。

苏米加弟兄俩拉着帕料·荣格的手进了教室。一年级教室里,孩子们大声喧哗着。老师一进来,孩子们立刻安静了。

老师严肃地扫了全班学生一眼,然后象军人似地说道:“坐下!”

一阵桌椅碰撞的响声之后,学生们都坐好了。

老师也在讲桌旁坐下来。他按顺序叫着学生的名字,收那篇关于鱼的作业。老师边收边看,同时又把各篇作业的成绩登在记分册上。

温贝托·格列维走到帕科·荣格的桌边,把书、本和铅笔还给他。然而在这之前,温贝托就已经把荣格本子上抄着作业的那页纸撕下来,并在上面写上自己的名字。

当老师叫“温贝托·格列维”时,格列维走到老师那儿把帕科·荣格的作业交上去,就好象真是他自己的作业一样。

当老师叫到“帕科·荣格”时,荣格把本子翻遍了,也没找着那张写着作业的纸。

“你是丢了,还是没做?”老师问。

帕科·荣格怎么会知道那张纸飞到哪儿去了呢?他羞愧地低下头沉默不语。

“好吧,”老师说着便在小册子上记下帕科·荣格未交作业。学生们陆续交来他们的作业。老师看完了全部作业后,便离开教室到校长办公室去了。

师生们肃立着。校长好象生气似地扫了学生们一眼,又大声说道:

“坐下!”

校长问老师:

“你已经知道谁是年级优秀生了吧?你们是不是做完了评定优秀生的每周作业了?”

“做完了,校长先生。老师说,“刚做完。温贝托·格列维分数最高。”

“他的作业在哪儿?”

“在这儿,校长先生。”

说着,老师便从那一叠作业中抽出写着“温贝托·格列维”的那一页递给校长,校长拿着那页纸长时间地、仔细地看着。

“非常好。”校长高兴地说。

他走上讲台,神态严肃地环视一下学生们,然后用那有些沙哑但很有力地声音说:

“温贝托·格列维的作业是全部作业中最好的一份。他就要成为本周一年级的优秀生,他的名字要上光荣榜。温贝托·格列维,请你到这儿来。”

孩子们伸长了脖子看温贝托·格列维。格列维趾高气扬地走过来,笔直、骄傲地站在老师的讲台前面。校长跟他握着手说:

“好极了,温贝托·格列维。祝贺你。孩子们都应该是这样的。很好,很好。”

他又转向其他学生说:

“你们都应该象温贝托·格列维那样,刻苦学习,做个好孩子。如果你们都这样傲了,到学年末每个人都可以得到奖品,你们的名字也会象温贝托·格列维的名字一样,登上学校的光荣榜。我们看下周能不能再出一个象温贝托·格列维这样的好学生。这是我所希望的。”

校长停顿片刻,孩子们都羡慕地望着贝托·格列维。格列维真来劲!他的作业做得多好!他真不愧是优秀生!他是所有的学生中最优秀的学生!他到校比别人都晚!他打同学!但是,大家也都看见了,他受到了校长的表扬。校长还跟他握手呢!温贝托·格列维,一年级最优秀的学生!

校长跟老师打个招呼,又向起立的学生示意,请他们坐下,便离开了教室。

老师又说了声:

“坐下!”

又是一阵桌椅碰撞的响声之后,孩子们都坐好了。

老师对格列维说:

“你也坐下去吧。”

温贝托·格列维洋洋得意地回到座位上,经过帕科·法里尼亚桌旁时,还朝他伸出舌头做鬼脸。

老师走上讲台,在几本册子上写着什么。

帕科·法里尼亚小声跟帕科·荣格说:

“你瞧,老师把你的名字记在册子上了。你没交作业,老师要罚你,关你禁闭,你回不成家了。你的本子怎么撕破了?你的本子在哪儿放着来?”

帕科·荣格只是低着头,一声不吭。

“你倒是快说呀!”帕科·法里尼亚转过身来,“你说呀!你为什么不回答?你把作业放到哪儿去了?”

帕科·法里尼亚弯下身看帕科·荣格,发现他在哭,就又安慰起他来:

“算了,别哭了!别哭了!别伤心!咱们一起下棋,棋子里有黑炮!别哭了!把我的棋送给你吧,别哭了。”

帕科·荣格还是低着头一个劲地哭。

(吴黎明 译)

注释:

① 贝塞大:西班牙钱币单位。

② 帕基托:帕科·荣格的爱称。

③ 这幅画是这样的:

作者为此画作了注解:左边第一个人,代表资产阶级权贵,他可以随意欺压比他地位低的人(如图示:揪耳朵)。在资本主义社会里,大欺小、强欺弱是天经地义的,谁也不能把他们怎么样。

右边第一个人,是贫穷阶层的代表,对于权贵们的欺压,只能逆来顺受,没有丝毫自卫的能力。

④ 跳马,是儿童们玩的游戏。