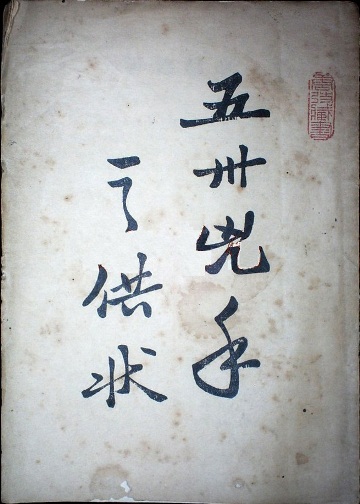

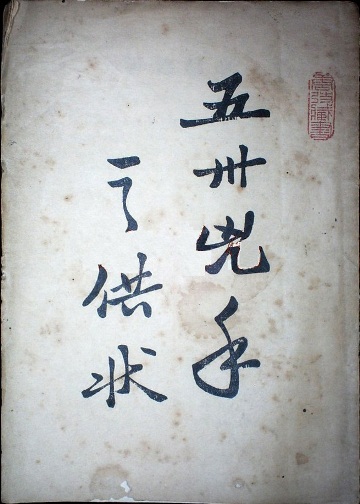

五卅凶手之供状

(写于1925年;1926年译为中文)

译者 1926年4月20日

|

五卅凶手之供状目绿 ——上海美国商团团员论述五卅惨案书 ▲五卅巡捕开枪之理由 群众拥到军械库去(?)——毒殴和惨杀之描写——杀了再讲情理,开枪后再能谈判——上海者外国人之上海也 ▲铁甲汽车下之上海人 以征服印度之法征服上海——中国人没有枪械——大有不可告人之事 ▲残杀奸淫之政策与尊敬外人之天经地义 ▲海军陆战队登岸 ▲新世界之又一惨杀 ▲总同盟罢工 ——也还有“忠顺的”中国人 ▲西人畏死的恐惧 ——中国苦力生命的价钱——闯入华界殴辱市民 ▲美国人和张作霖的关系 ▲美国政策之“懦弱” ——外人不一致的原因——一致屠杀政策之必要——中俄蒙等平民联合之可畏——八国联军之经验 ▲中国学生之受恩不报 ——美国民主主义之真谛——开滦矿长少爷式的留学生 ▲基督敎传教师之无用 ▲美国和英国的五卅政策毕竟相似 ▲美水兵之战绩 ——占领同德大学之写实 ▲越界惨杀之水兵功劳 ——三秒钟夺地二百码 ▲外国军警之醉游华界 ——字林西报记者及外国军官在闸北之兽行——中国人天性是赤化的 ▲外国驻防制度之必要 ▲五卅要求条件之可笑 ——逃入租界者要求收回租界——世界上最恶劣之法律强外人服从 ▲日本救兵之可喜可惧 萨马斯特:《五卅凶手之供状》录入后感 |

五卅凶手之供状

洛梨,史(密斯)在美国俱乐部 上海 中国

感谢 李星 录入译序、萨马斯特 录入正文