中文马克思主义文库 -> 参考图书·阶级斗争文献 -> 毛泽东以后的中国(伊文思,1978)

第七章 农业生产和人口

当几百万人在半殖民地国家里时常挨饿或者挣扎在饥饿在线,而且营养不良缩短了这些国家几亿人口生命的时候,中国能够供应她的庞大的及渐增的人口,的确不是一件小的成就,关于这一点,资本主义的废除和国家控制生产及分配的制度的建立,产生了最激动人心而且无可争辩的结果,比起非洲、亚洲及拉丁美洲的任何国家—古巴除外—,从最穷的人民都能得到粮食这个事实看来,中国以乎是成功的。

但这个胜利还是脆弱的,因为它主要是由于粮食的比较合理和均等的分配,并不是因为农业技术方面有甚么决定性的突破。

在农业这个总标题下,有许多关于发展方针的重要问题。社会财富的真正增加和群众生活水平的真正提高,并不单纯是工业或农业发展的结果,而是工农业综合发展的复杂的结果,在像中国这样一个国家里,由于百分之八十的人口是农民,农业生产—即社会能首先供养广大农民群众同时能生产充足的剩余品来支持工业部门的能力—是决定真实生活水平的指标。

在提高农业劳动生产力的斗争中,中国面临十分严重的客观问题,这些问题的根源在于中国的地理和历史,中国农业的重大矛盾是:几千年来中国已经大大地增加了土地的生产力,但是以使用劳苦的劳动力这种农业方法为代价的。

中国的农业制度是古代农艺学的奇特例子之一,它与欧洲或美洲的农业不同,因为它是细耕的农业,不是大面积耕种的农业,换言之,它类似西方的园艺多于类似西方的农耕。

西方国家的农民,在资本主义发展起来以前,依靠雨水和大块未开垦的土地,而发展了他们的农业技术,由于这些技术,少数人,常常是单独的孤立的家庭,可以从大片的土地上得到普通的收成。

从远古以来,中国的农业就跟需要动员大量人力来控制河流和开渠灌溉连在一起,细耕的农业方法的发现,如用手插秧,可以使土地有更大的生产力,而且,直到近代,也可以增加个人的劳动生产力,由这种农耕方法所得社会剩余产品,比用西方的方法所得的为大,而且,甚至在古时候,也能供养相当大的城市人口。

中国的历史上的邻国在地理上都不适宜这种耕作方法,蒙古的草原、新疆的沙漠和干旷草原、以及西藏的高原,只能支持极少的人口,通常是牧民。这些牧民过去曾威胁安居乐业的中国本土的人民,所以需要建筑万里长城—一方面不使游牧民族入侵中国,另方面使中国闭关自守,不要管别国的事,也不要他们对中国感到兴趣①。

① 见欧文,拉铁摩尔(OWEN LATTIMORE)对这个问题的经典著作:INNER ASIAN FRONTIERS OF CHINA(NEW YORK:AMERICAN GEOGRAPHICAL SOCIETY,1940)

这就是说,中国在整个历史上一直在一定的疆域之内发展起来的,如要扩张,只有向南,因为西部及北部都是不毛之地,而东边则是海。

虽然中国的土地面积很大—比美国稍为大一点,但这个事实容易使人产生误解。百分之九十的中国土地是沙漠、山地、冻土带及其它不宜耕种的土地。中国这块土地天然地并不适宜于人口最多的国家,它的众多人口,实际上只表示中国比其它国家更能成功地从土地中取得更多资源。

如果我们比较中国、苏联、和美国的可耕地和人口,其间的差异是很惊人的,美国有二亿一千五百万人口,但是有十二亿英亩的可耕地,苏联有二亿五千五百万人口,但有五亿零五百万英亩的可耕地,中国有九亿人口,但有二亿七千五百万英亩的可耕地,按人口的平均计萛,每个美国人可分到五点二英亩的可耕地,每个苏联人可有二英亩,但每个中国人只有三分之一英亩的可耕地。[1]而且,因为中国农业的细耕法已经使用了几千年,所以很少有土地被改变为耕地,一九四九年以来,农业产量的增加,主要是由于肥料、高产谷物、水利及机械的使用。

由于可耕地太少,中国就不能有美国式的鉰养动物的大片土地,所以大大限制了肉类的增加,除此以外,中国的劳工密集的园艺式农耕方法,就没有西方的大面积耕种那样容易机械化。

结果,虽然中国的农业生产力在过去是世界第一,而且现在的每亩生产还是世界第一,但是每人平均劳动生产力却非常之低,美国平均一年所出产的谷物比中国只少一点,但是美国只有五百万农民,中国却有七亿农民,这就是中国发展问题的症结。

周恩来在一九七五年间向四届人大的报告上提供了二个农业生产力的数字和一个人口的数字,他说,自从“解放以来”粮食产量平均每年增长百分之四,而且在一九六四至一九七四年的十年中平均增长率是百分之四点二,他又说,每年人口增加率是百分之一点九。[2]

像他的工业数字一样,周恩来的农业数字也是不符事实的。数字本身不会说谎,但它常常会被人利用来意指一些不真实的东西。事实是这样的:除了两、三年以外,粮食生产的增长几乎跟不上人口的增长,而且在某几个期间内,粮食生产已严重地落后,以致引起严重的缺粮,中国改善了的分配制度减少了由这个挫折所引起的坏影响,可是在六十年代初期大跃进以后的那段最坏的时期,饥饿是普遍的。

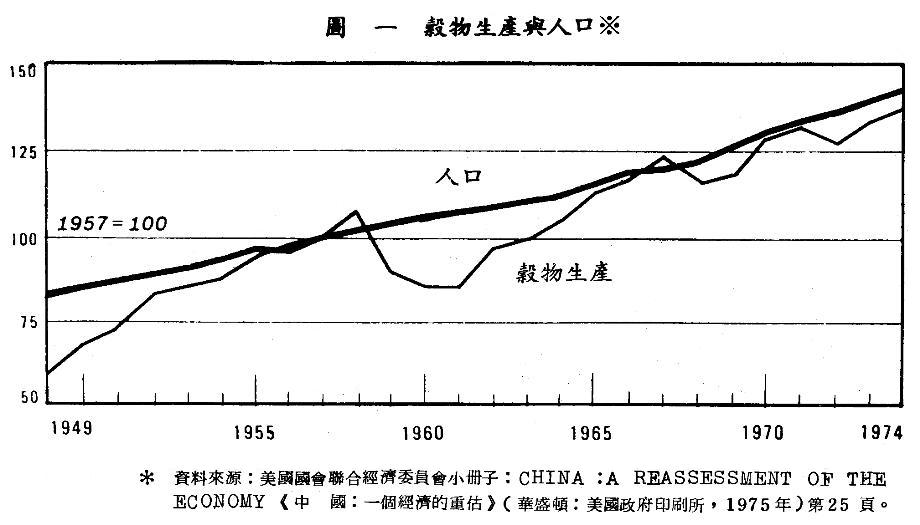

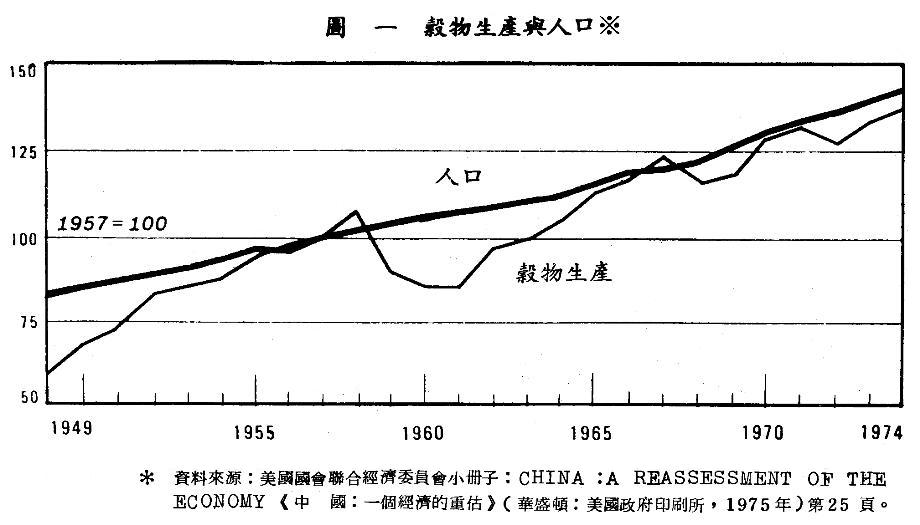

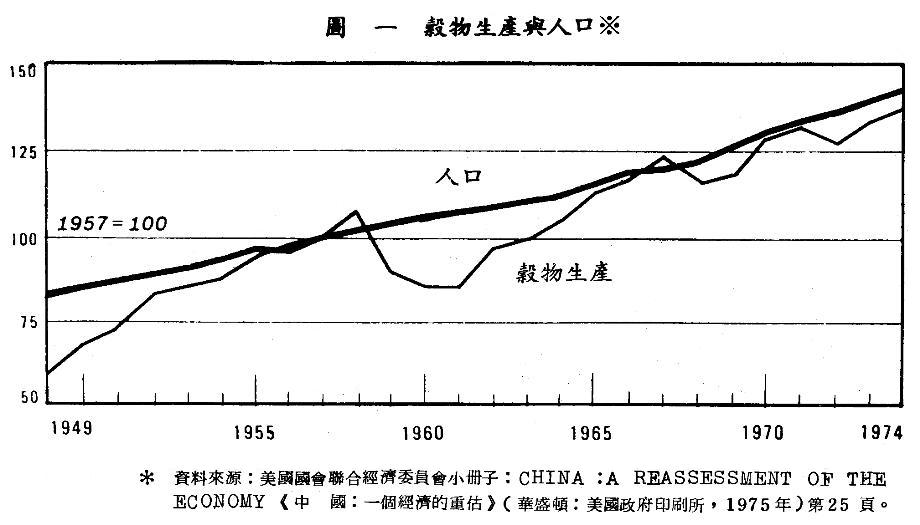

那末,我们怎样解释实际情形与周的报告之间的矛盾呢?图一解释这个明显的矛盾,周以两个中国农业危机年为他的基点:内战结朿的那一年和大跃进失败时期的中点,从图一上可以看到,从这两个基点年之后,就是连续几年的快速发展,但这是从饥荒状态向正常状态的发展。

表五(1953年至1976年)

粮食生产与人口增长的相互关系(注一)

| | 粮食收获

(百万公吨) | 人口总数

(百万人) | 每人每年

平均粮食(磅) |

| 1953 | 157 | 583 |

593 |

| 1954 | 160 | 598 |

590 |

| 1955 | 175 | 606 |

637 |

| 1956 | 183 | 617 |

654 |

| 1957 | 185 | 629 |

649 |

| 1958 | 200(注二) | 641 |

688 |

| 1959 | 165(注二) | 653 |

557 |

| 1960 | 150 | 665 |

497 |

| 1961 | 162 | 678 |

527 |

| 1962 | 174 | 691 |

555 |

| 1963 | 183 | 704 |

573 |

| 1964 | 200 | 718 |

614 |

| 1965 | 205 | 731 |

618 |

| 1966 | 220 | 745 |

651 |

| 1967 | 230 | 759 |

668 |

| 1968 | 215(注二) | 774 |

613 |

| 1969 | 220(注二) | 788 |

616 |

| 1970 | 240 | 803 |

659 |

| 1971 | 246 | 819 |

662 |

| 1972 | 240 | 834 |

635 |

| 1973 | 250 | 850 |

649 |

| 1974 | 259 | 866 |

659 |

| 1975 | 280 | 883 |

699 |

| 1976 | 287(注三) | 900 |

703 |

注一:资料来源:粮食收获数字来自CHINA:A REAS-SESSMENT OF THE ECONOMY〔中国:一个经济的重估〕(华盛顿:美国政府印刷所,19759年)第351页,该书中的1955-57年数字来自国家统计局的小册子伟大的十年;1970-73年的数字来自中国报纸;1974年数字来自周恩来1975年1月1日“对政府工作的报告”,1960-67年的数字不是中国所发表,而是在外国来宾和代表团访问时宣布的。

注二:1958-59年及1968-69年的大跃进时期及文化革命时期,其数字来自1975年10月3日的远东经济评论。美国国会联合经济委员会认为这几年的资料不太可靠,所以没有放在该会的书中。因此,这里的数字只是估计。

注三:1976年的收获量来自1977年10年7日的远东经济评论,关于人口的数字,1953年的数字来自1953年的人口调查,目前的九亿人口这个数字系在1977年8月公布的(见纽约时报,1977年11月5日),为了方便起见,中间各年的数字得自基年数字乘以周恩来在1975年所宣布的年增长率百分之一点九,(关于每年人口的另一估计,见吴元里的CHINA:A HAND BOOK《中国手册》一书〔NEW YORK:PRAEGER PUBLISHERS,1973年〕,第868至883页)。粮食总收获量是未碾谷物的数字。

更具体一点来看,表五列出自一九五三至七六年的二十四年中实际收获和人口增长之间的关系,表上的第一栏是每年的粮食收获,第二栏是人口总数,第三栏是每年每人可以平均分到多少磅粮食。

这个表是现代中国经济状况的最有意义的指标之一,所以需要仔细地研究,如果头两年和最后两年除开不算的话,中国人民的平均每人的粮食量在中间二十年内,可以说没有甚么改进,粮食的总产量无疑地有很大的增加,但是这个产量的增加只勉强跟得上人口的增加。

从一九六零至六九年这段时间的统计数字只是近似值,并没有其它几年的数字那么确实,但是这些数字多多少少显示大跃进的灾祸和文化革命所付的代价。

这些数字至少告诉我们现有的粮食(特别在城市以外,因为城市比农村好得多)不比五十年代的粮食多(虽然一九七六至七七年的粮食与人口的比数看来很好,但是目前还有缺乏粮食的报导)。

除了上面这点以外,我们必须小心地分析以下的东西。上面这个表上的总收获与总人口的比数,只告诉我们个人粮食消耗量的最高限度,显然地,每人每年并没有拿到六百五十磅的粮食(米、小麦、高粱和小米),在收获方面,一定要减去工业用的粮食,如制酒、动物饲料、种子和储粮,根据北京在五十年代所公布的数字(以后就没有这类的公布),百分之二十的收获要花在非食物的用途上,在剩下的数字中,还要去掉百分之十六至二十的糠谷。这个去糠谷的数字变动性很大,收获不好,碾磨就少些,以保持最大的营养价值。

在公式的另一方面,人口也不能平均来算,譬如小孩比大人吃得少些。

联合国粮食农业组织(FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION)收集了一九三一至三七年间中国二十二个省的农民每年食物和消费水平的统计数字,这个调查的结果表明,农民食物的百分之八十的热量来自谷物、马铃薯和大豆。[3]

布克(JOHN LOSSING BUCK)在LAND UTILIZATION IN CHINA〔中国土地的利用〕一书中,提出一个较高的数字,即百分之八十九点六。[4]

粮农组织的调查也指明:农民实得的磨碾前的粮食是每人每年五百十二磅,磨碾后的数字等于四百十一磅,这就等于每人每天一点一三磅的粮食,大多数是米,这份粮食所含的总热量是一千七百七十一卡,加上蔬菜,农民每天所得的热量是二千二百二十六卡。

这个革命以前的农民所得的热量足够吗?第二次世界大战后在中国工作的国际救济机构认为,二千四百卡才是足够的热量。[5]

从另一角度来看,这并不是说,较少的每天二千二百二十六卡热量几乎等于饥饿。布克的研究告诉我们,中国人所需的绝对的“最低的热量”是每天一千九百七十七卡。[6]这数字当然是勉强充饥的数字,不是要营养充足所需的最低量。

因此,粮农组织所提供的三十年代的数字比绝对最低量高一点,但比饥饿消除点低些。

现在我们要谈谈五十年代的中国,一九五七年政府公布了平均每人所消费的那个三十年代所测量过的基本食粮(谷物、马铃薯和大豆)的统计数字,调查结果所得的平均谷物分配量(磨碾前)是:一九五三至五四年,四百九十九磅;一九五四至五五年,五百十五磅;一九五五至五六年,五百三十七磅。[7]

假如每磅所含的热量与三十年代的数字相同,一九五三至五四年的平均每人消耗量是低于三十年代,一九五四至五五年相等,一九五五至五六年则超过一点。

问题的焦点,既不是追究谁该受责备,也不是把中国工人国家的农民与资本主义时代的农民比较优点。中国的经济,在一九三七年以后,因为受了日本的侵略和内战的摧残,以致人口增长比粮食增长快。

值得注意的是,按人口计算的粮食产量,在一九五五至五六年达到了最高峯,以后就下跌,直到一九七四年以后才超过过去的高峯。

外国访客对中国的一般印象是粮食的供应还算足够,这个印象跟这里的分析并没有不一致,大多数外国人只参观城市和几个挑选出来的公社,进步记者卡洛尔(K.S.KAROL)于一九六四年参观了一个公社,发现每人每年的平均收入只有米的配给和五十元人民币。[8]

这个理由很可能是,在五十年代中期以后,分配制度组织得比较好些;地方性的差异已经减低;较少百分比的农产品用在工业上;或者有其它的杂粮补助米及其它主粮的不足,但是这些假设都有限度的。

一九五七年北京公布了城市和乡村肉类消耗的数字,在那时候,城市居民每年平均消耗量是十五点四磅,即每天半两;农民的每年平均消耗量是八点五磅。[9]

一九六零年以后,政府就没有公布肉类配给的数字了,但是西方游客及新闻记者倒有报导的,以下就是加拿大记者孟罗(ROSS MUNRO)的报导:

“在平常日子,新鲜肉类的供应极有限,到了节日的前几天,供应稍为多些,有些地方配给制度很严格;但有些地方就比较松一点,而且肉店还可以卖一点肉给相熟的居民,北京食物的供应就比其它地方多,肉类的配给是每人每月一公斤,这就等于每天一两,在许多其它的地区,如昆明及哈尔滨,去年冬天的肉类配给量是每月八点八两,换言之,只有北京的四分之一,在这些地区,地方干部容忍较大的自由市场,所以居民可以买到鸡及鸡蛋,以弥补蛋白质的不足。”

[10]

这个目标,只在五十年代后期的短短一段时间达到。但是,自从一九六零年以来,中国每年要进口三百万至七百万吨的粮食,[11])这对中国的经济有很不好的影响,因为中国要用百分之二十至二十五的外汇来买食粮。

第二个实况的指标,是一九五三年开始,一九五五年扩大的配给制度,如果东西不够吃,当然实施配给制度就比较公平,但是我们要记得,中国已没有私人企业,配给食物的主要目的并不是防止资本家操纵市场;而是在可能时,使人民吃得饱些,所以配给制度本身表示至少有些人吃不饱—这样的人一定很多,否则就不必设立如此精心设计的、花费而普遍存在的配给卷制度。

譬如远东经济评论就有这样的报导:

“最近,上海的大字报……抗议米和食油的配给量太少,同样情形也在广州发生。”

[12])

“谷物还是中国人的主要食粮,学生每餐吃四两或五两米或者同样份量的馒头,中国学生的粮食配姶量是每月二十五到三十斤,这个份量算是很大的。食量小的学生把用不了的粮卷卖给食量大的学生。”

[13])

(在学生中间,问题还算小,但是在一般人中,收入的差异就很大,大多数的农民和城市工人阶级中的不熟练工人们的现金收入很少,他们与布朗的同学不同,如果他们的配给不够吃的话,他们就没有钱去买粮卷。而且,即使有钱,买卖国家所分配的粮卷。在法律上是个严重的罪名,抓到的话,要坐长期的牢,很明显地,这条法律没有均一地实施过,同样明显的是,如果没有坏底子的人犯了这个法,政府对他也许会宽大些,但是,如果是在政治上受怀疑的人,或者是得罪了地方干部的人,或者是“阶级背景”不好的人—通常不是由于他自己的行为,而是由于他的父母、祖父母或曾祖父母的政治连系或财产所有权—犯了法,情形就会很严重了。)

上面的资料都没有表示现在的粮食比第一个五年计划时候的粮食多得多。

最后,是大跃进以后的农业减产那段时期,现在我们有证据证明,在一九五九至六一年间,很多地方有严重的饥荒和营养不良,关于这段时期的一个典型的报导,是曼彻斯特卫报(MANCHESTER GUARDIAN)一九五九年七月二十五日向一个逃到澳门的女难民的访问,她解释离开中国的原因:

“第一,我丈夫去年八月就离开大陆;第二,我不忍心看我的孩子挨饿,他整天只吃稀饭,没别的东西吃,你看他,十三个月了,还不会爬……,没有肉,没有菜,甚么都没有,偶而我们用腌过鱼的盐水下饭。”

六十年代中期以后,中国至少已经不使这种灾害重新发生,但中国还没有改变粮食与人口的基本比例,因此饥饿的阴影一直在等候着。

这些困难到最后是可以克服的,但是,这需要从庞大农业的落后状态向工业化(包括农业工业化)的历史性的跃进,即使就毛自己的一国社会主义理论来说,他在大跃进和文革期间所提倡的农业政策,与他的理论的客观需要也是背道而驰的。他的自力更生口号,甚至在一个国家的平面看来,也是片面而孤立的,他还要把这个口号扩张到省、县及农村的平面去,政府不断地要求粮食和消费品及农具的轻工业产品完全自给自足,这个呼吁虽然可以减少国家预算的负担,而且可以利用闲散的地方资源,但却离开了一体化的国民经济和工农业的有计划生长,假如农民一定要在当地生产他所消费的东西,他与城市的工业工人阶级的联盟一定会遭遇危险,因为在农民眼中,城市会成为农民谷物的不可满足的消费者,但城市的工业品却不能运到农村给农民使用。

这就明显地证明,中共领导层没有受到工人阶级的真正控制,因此政府才能够大模大样地宣布农村的自我孤立与自给自足的观念—在中国资本主义以前的时代生根的观念,自从毛死后,这种观念已被抛弃,但是新政府尚未形成一个新的路线。

除非中国的大多数农民能够离开土地从事其它工作,中国就不能赶上先进资本主义国家工人阶级所达到的生活水平,一些对毛泽东主义有幻想的或倾慕的人会争辩地说,这种愿望只是无用的消费主义,这种思想不但没有满足群众的合理要求,而且是违反所有马克思主义思想的,如果劳动人民没有迁移的自由,或者为了生存的斗争一定要“一年到头从早到晚地”工作,他们就不能真正平等地参加政治生活,在我们能够严肃地谈到社会主义自由以前,这种消耗精力的劳苦工作,一定要用提高社会财富和文化来克服。

[1] 资料来自THE STATESMAN’S YEAR-BOOK,第540页,564页,1,398页,1,409页,817页。

[2] 周恩来,政府工作报告,1975年1月24日,北京周报。

[3] 见PETER SCHRAN,THE DEVELOPMENT OF CHINESE AGRICULTURE 1950-1959(中国农业的发展,1950至1959年)第97至101页。

[4] 同上,第97页。

[5] 吴远立,AN ECONOMIC SURVEY OF COMMUNIST CHINA(共产中国的经济调查),第164至165页。

[6] SCHRAN的书,第98页。

[7] 同上,第99页。

[8] 卡洛尔(K. S. KAROL),CHINA:THE OTHER COMMUNISM(中国:另一个共产主义),第445页。

[9] 见中国季刊,第26期,1966年4月至6月,之中RALPH W. HUENEMANN所写的URBAN RATIONING IN COMMUNIST CHINA(共产中国的城市配给制度),第48页。

[10] 多伦多地球邮报(GLOBE AND MAIL),1977年11月21日。

[11] 数字来自美国国会联合经济委员会所编的中国经济委员会所编的中国经济重估(CHINA:A REASSESSMENT OF THE ECOCOMY)中ALVA LEWIS ERISMAN写的中国70年代的农业(CHINA:AGRICULTURE IN 1970’S),第343页。

[12] 远东经济评论,1977年5月6日。

[13] THE VARSITY(多伦多大学学生报),1977年11月2日。

[14] 1957年的数字来自中国季刊第26期中HUENEMAN所写的共产中国的城市配给制度,第48页。

上一篇 回目录 下一篇