中文马克思主义文库 -> 参考图书·阶级斗争文献 -> 旅俄华工与十月革命

二 西伯利亚和远东的华工

第一次世界大战前赴俄华工主要分布在西伯利亚和远东。该地区地域辽阔,人烟稀少。西起后贝加尔,东到滨海省,北起雅库次克,南到黑龙江,总面积达二百三十七万六千平方公里。其中40%以上是原始森林。当地居民除土著外,有俄罗斯人,还有中国人和朝鲜人。[1]赴俄华工只有极少一部分去后贝加尔或尼古拉耶夫斯克,绝大部分留在阿穆尔省和滨海省,尤其是黑龙江沿岸和乌苏里江沿岸最多。在黑龙江以北“沿边俄屯内无屯无之,或数十名或二三十名不等”,有的华工娶俄女子为妻,但不入俄籍,被称为“国际游民”。[2]

据在远东任职三十余年的俄国官员翁特尔别格记载,1898年符拉迪沃斯托克、哈巴罗夫斯克、尼古拉耶夫斯克以及南乌苏里的几个城市中国人总数为二万九千二百八十四人。[3]1906年滨海省中国人总计四万七千三百九十人,1908年达到六万八千三百五十五人,1910年为六万零五百八十六人。阿穆尔省中国人1910年为三万一千八百七十二人。[4]1910年在远东的中国人总计为十一万一千四百六十六人,其中妇女只占3.5%。在阿穆尔省成家立业的中国人只有三十二人,加入俄国籍者亦极少。[5]

显然,上述数字仅仅是指在该地区长期居住而未入俄国籍的中国人,那些数目极大的季节性赴俄佣工者尚不包括在内。由于这些人居无定处,实际上无法统计。据俄国税务司有关资料记载,1907—1911年间移居俄国的中国人(不包括短期在内)比离开俄国者多一万二千九百人,而1914年则多一万九千一百人。[6]另据《阿穆尔百科全书丛刊》记载,1906—1910年间到远东的中国人约为五十万人。[7]

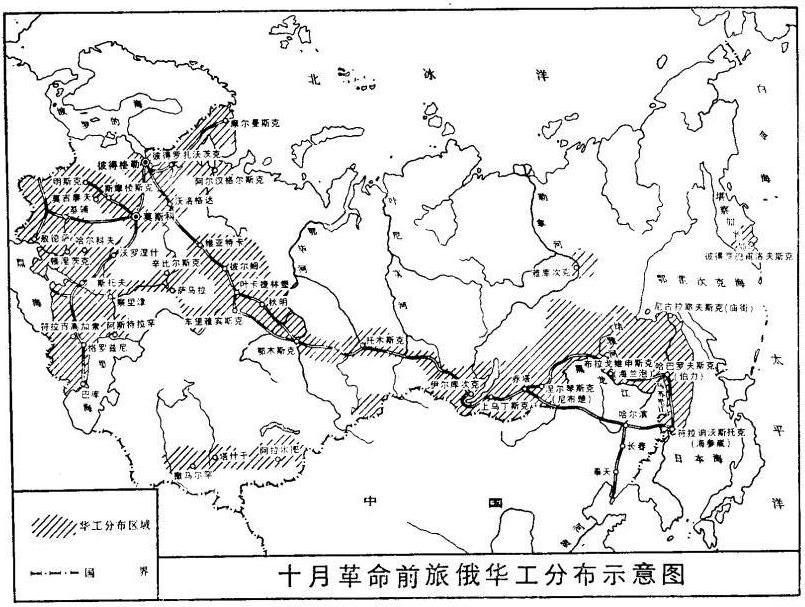

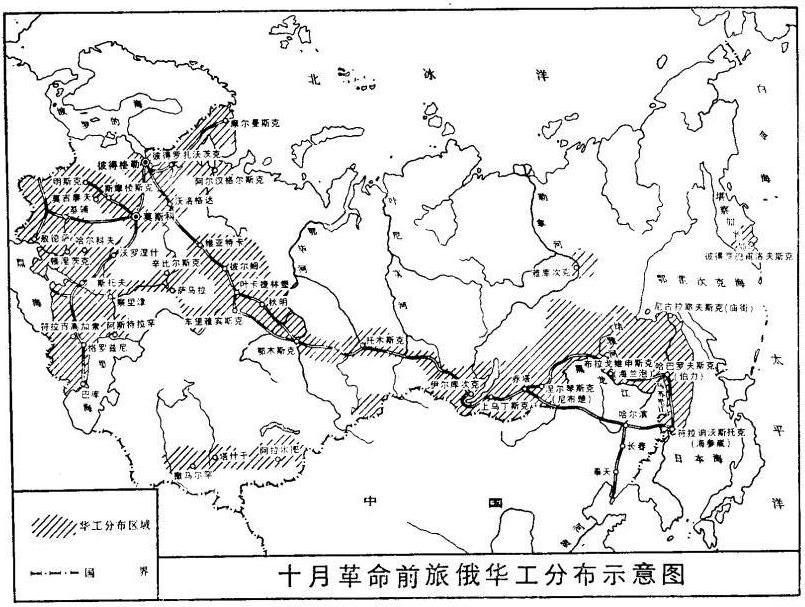

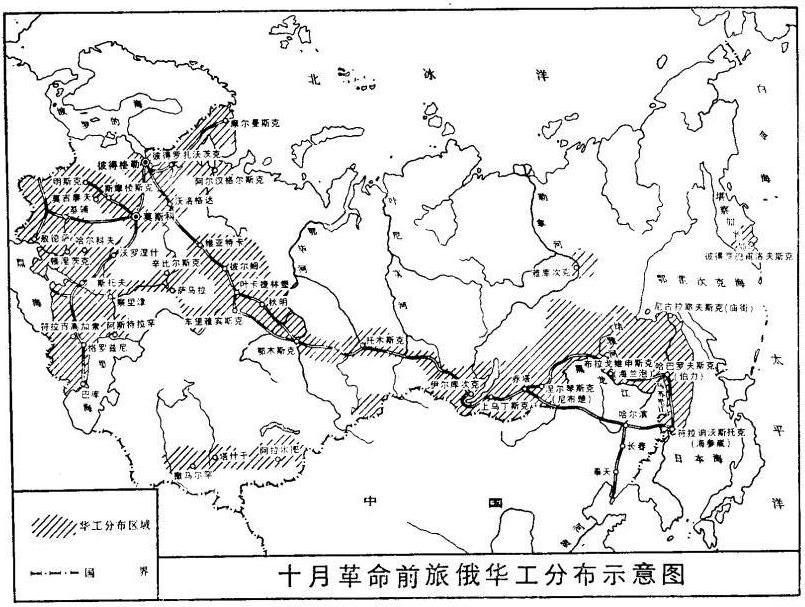

十月革命前旅俄华工分布示意图

在远东的各行业中都有华工工作。他们绝大部分在农场和牧场,也有在原始森林的伐木场、煤矿和金矿从事力工、仆役或小商贩等业的。据俄国1910年出版的《阿穆尔的黄种人问题》一书记载,1897年阿穆尔省有一万一千一百六十个中国人,滨海省有三万一千一百五十七个中国人。两省中国人的职业分布情况分别为:农业生产33.1%和11.5%;仆役及日工13.7%和28.9%;矿工、釆石工及伐木工4.5%和16.5%;建筑工5.3%和16%;木材及金属加工1.3%和4.5%;铁路船舶工人(滨海省)4.3%;经纪人、商人、酒店主10.3%和10.9%,其他行业为3.8%和7.9%[8]其中从事农业生产的农业工人绝大部分是指在国有土地上劳动的无契约农民和佃农。另据1910年俄国政府官方统计资料表明,从事公务劳动的外国人共有二万六千四百四十三人(其中阿穆尔省三千四百六十七人,滨海省二万二千九百七十六人);从事金矿劳动的有二万零二十二人;乌苏里铁路工人四千九百三十九人,总计五万一千四百零四人。在这些外国工人中华工占81%以上。据苏联学者统计,在西伯利亚和远东的中国人中,工人占95%以上,工业家和商人为数很少,例如,在阿穆尔省他们只占当地中国人总数的大约4.4%。[9]

在西伯利亚和远东的华工中,金矿工人和铁路工人占有极其重要的地位。在俄国境内黑龙江沿岸和乌苏里江沿岸的大约三百多个采金场中,华工占采金工人的绝大部分。值得注意的是,不但有成千上万的赴俄华工投入金矿工作,就连中国境内的金矿工人也大批赴俄。据文献记载,由于漠河金矿管理不善,“官与民争利,小民无利可图……所以数年前商人矿丁尽行迫入俄界金厂,除俄界华侨商人外,充当矿丁者不下十数万人。”[10]

十九世纪五十年代以前,俄国黄金开采地主要集中在乌拉尔和西西伯利亚,当时这两个地区的黄金开采量占全俄黄金产量的85.7%。但是到了六十年代以后,随着远东,特别是黑龙江沿岸、乌苏里江沿岸金矿的开采,黄金产量急剧增加。1895年“上阿穆尔公司”(成立于1867年)年产黄金一百五十四普特;[11]“结雅”公司(成立于1883年)年产黄金六十一点五普特;1897年成立的“阿穆尔采金公司”资本总额三百万卢布,年产黄金四十五普特。六十年代以后,西伯利亚和远东的黄金产量跃居全俄首位,成为俄国最主要的黄金产地。远东和西伯利亚的黄金开采成为沙皇俄国资本积累的极大泉源,大大加速了沙皇俄国从自由资本主义向军事封建帝国主义的过渡。[12]

1891年,当时俄国最大的工程,也是世界上最长的铁路——西伯利亚大铁路开始动工兴建。俄国建设西伯利亚大铁路原来打算完全使用本国的工人,这样做的好处是很多的,主要是可以把投资花在俄国人身上,不至流往国外;二是可以增加远东的移民。但是实践表明这是行不通的,从欧俄地区招来的本国工人很快就逃散了。使用日本人也不行,因为日本工人要的工资高,而且也吃不了苦。最后决定全部采用中国苦力和本国流犯。翁特尔别格指出:“组织中国人做工,没有任何特殊之处和任何困难。中国人无论对土方工程,还是对房屋建造,全都习惯,因此筑路工程对他们说来也毫无不习惯之处。”[13]这些中国苦力几乎全部是从中国流入的,主要来自山东。“每年春天,轮船上(自芝罘前来符拉迪沃斯托克的)满是这种工人,有些年他们竟多达一万人。”另外也有许多中国人从陆路来俄国参加筑路工程。因此翁特尔别格也承认,“铁路工程的极大部分是由中国工人完成的。工程的各个部门——无论是挖土方,还是架设挢梁,修建车站票房、营房、看守房等,都有中国人参加施工。”[14]

正是由于华工的奴隶般劳动,这条当时世界上最长的铁路以前所未有的速度向前铺设,西段从1892年起在车里雅宾斯克开始动工,1897年通车到伊尔库次克;同年东段从符拉迪沃斯托克到哈巴罗夫斯克也已通车;工程极为艰巨的贝加尔环湖铁路工程也于1905年竣工。[15]在整个西伯利亚大铁路的建设中,有无数华工致残或丧生,可以说这条铁路是在华工的尸骨上修建起来的。

西伯利亚和远东的华工不但生活条件,劳动条件极端恶劣,而且工资大大低于从事同种工作的俄国工人的工资,一般只相当于俄国工人的60%。1910年滨海省从事公务劳动的工人工资情况表明,符拉迪沃斯托克管理局俄国工人的日工资是一卢布到一卢布八十戈比,华工工资则仅为六十戈比到一卢布;符拉迪沃斯托克筑港工入的工资,其中石工和木工俄国人为二卢布至三卢布六十戈比,华工仅为一卢布至二卢布二十五戈比;俄国力工为一卢布到一卢布五十戈比,华人力工仅为七十戈比到一卢布;苏前煤矿俄国力工为一卢布五十戈比,华工则为一卢布;符拉迪沃斯托克移民点日工工资,俄国工人为一卢布二十五戈比,华工仅为七十五戈比,在私人企业中受雇的华工工资还要低得多。[16]俄国政府和资本家往往利用廉价的华工来压低本国工人的工资。

由于华工和当地俄国工人农民的共同努力,到二十世纪初,西伯利亚和远东的经济有了极迅速的发展。1906年阿穆尔省的耕地面积达到十八万多俄亩,[17]1910年猛增到二十四万余俄亩;谷物收获量1906年为一千二百一十二万零九百一十三普特,1910年增加到一千二百六十一万五千四百八十四普特。由于农业和牧业的发展,这里成了全俄国最大的奶制品基地。滨海省的小麦产量1906年达到二百八十一万三千七百零五普特,到1910年又增加到三百七十六万五千九百二十一普特。[18]远东的工业也有了惊人的发展。阿穆尔省1906年有工厂四百二十四家,产值五百二十五万五千零九十四卢布,工人二千三百二十二人。1910年工厂增加到八百九十二个,产值达到八百九十一万八千七百二十卢布,工人四千一百七十三个。滨海省1906年有工厂一千零七个,1910年增加到一千二百八十个,产值也从同时的三百二十万零八千八百卢布增加到九百八十万零九千七百卢布,工人从四千二百七十三个增加到六千一百个。[19]阿穆尔省和滨海省还成了俄国最大的木材加工和外运基地,俄国政府从木材砍伐和木材加工业中获得了巨额收入。西伯利亚和远东的经济发展与华工的辛勤劳动是分不开的。

沙皇俄国的统治者清楚地知道,它虽然已经从清政府手里把黑龙江以北、乌苏里江以东的大片土地抢夺到手,而且由于残酷掠夺和剥削华工及当地俄国工人,使这里的经济有了一定程度的发展,但是这还远远不够,沙皇统治者的最终目的是必须在这片土地上站稳脚跟,并最终把这块土地变成“俄国的”。为此,光靠驻扎军队或把哥萨克武装起来组织哥萨克军团是远远不够的。它还必须向这里移民,逐渐“同化”这些黄种人或把他们驱逐出去。最后达到俄国和日本瓜分满洲,把北满变成“黄俄罗斯”,使之成为远东的粮食基地。因为“由于不适于农业而长期饥饿的阿穆尔地区需要有自己的谷仓”,肥沃的满洲土地至少可以安置一百万俄国移民,可以满足整个后贝加尔和阿穆尔地区的粮食和肉类供应。[20]

沙皇俄国向新掠夺的中国领土移民从不平等条约签订之日即已开始。翁特尔别格曾经供认,1858年,规定乌苏里江以东的土地由中俄两国“共管”的《瑗珲条约》刚一签订,穆拉维约夫就立即下令“向乌苏里江右岸紧急移民定居”,当年就从后贝加尔地区迁来一百五十八户哥萨克,建立起最早的四个俄国人村镇,还调来一部分士兵。1860年《北京条约》签订后俄国移民大批涌入,俄国政府甚至不惜耗费巨资从黑海经海路向南乌苏里地区移民。移民工作进行得是如此“仓促”,以至“事先来不及了解定居地点的情况和是否适于定居生活。”穆拉维约夫承认,这主要是“出于政治上的考虑,迫切需要首先在实际上占领该边区。”[21]

后来俄国政府相继于1861年、1882年和1894年多次颁布移民条例,以极优惠的条件向黑龙江以北、乌苏里江以东的广大地区移民。这种移民的规模是惊人的,据统计,从1870年到1890年的二十年间,移民总数达到五十万人,平均每年二万五千人。1896—1905年移民总数一百零七万八千人,平均每年十万零七千八百人。以后逐年增加,1906年移民十四万一千二百九十四人,1907年移民四十二万七千三百三十九人,1908年又猛增到六十六万四千七百七十七人。[22]从1897年到1917年西伯利亚和远东的总人口增加85.1%,从大约五百七十五万八千八百人增加到一千零六十五万九千二百人,从十九世纪末到1916年向西伯利亚和远东移民总计为四百三十四万五千人。[23]

为实现移民计划,俄国政府拨出巨额资金充作移民经费。他们认为,如果迁来超过中国人数十倍的移民就足以同化中国人,就可以使俄国人永远占领远东,并进而把俄国的势力伸入中国东北的北部,把“北满”变成一个“黄俄罗斯”。因为在他们看来,这些中国人“性情温顺”,“守纪律”、“勤劳”、“不会给俄国带来多少麻烦”、“统治他们甚至比统治哥萨克容易得多。”可是,事实证明,俄罗斯人没有能力“同化”这些“民族性根深蒂固”的中国人。俄国政府梦想多年把北满变成一个“黄俄罗斯”,几十年过去了,哈尔滨依然“一点都不像”俄罗斯。有人指出,四十年的经验证明,“同化黄种人”的计划是失败的。[24]

十九世纪末二十世纪初,俄国政府开始着手解决所谓“黄种人问题”,俄国历史上最大的一次排斥华工的计划开始实施。

俄国移民到来之后,抢占中国人的土地,逼迫他们在限期内处理产业,然后迁到更远的地区或者回国,否则就只有沦为雇农,承租俄国人的土地。就连不平等条约规定允许中国人“永远居住”“不得侵犯”的那些地方也开始驱逐华人。1880年奉旨随同吉林将军铭安赴吉林“帮办一切事宜”的吴大澄报告说:“俄人虐待华民之案,不一而足,屡经照会……大半置之不理,越境办事,实有鞭长莫及之势。”“所论俄人驱逐华民,用意甚深,自应据约与之理论,原不必计为丛驱爵,为渊驱鱼之小利,惟俄官之所恃者,华官不能越界而保护我民,肆意凌虐,毫无忌惮,逼勒迁徙,夺其膏腴,本与条约有违。及移文诘责,或置不复,或讳言并无其事,一味以狡猾之词,为推诿之计,其边界官与兄等办事,即守此一诀”。“所示俄界被逐各户,及被占熟地清折,阅之,令人发指。”[25]这时期的档案文献上也有许多关于驱逐华人的记载,如1884年(光绪十年)舂俄国在秦孟河一带驱逐华人。[26]由于俄国移民的急剧增加,有些地方新来的移民分不到土地,有的就越界进入中国开垦,大约十九世纪末、二十世纪初,沿边俄国移民越界垦荒、开矿、伐木或采石的事件越来越多。

一次蓄谋已久的大规模排华活动终于开始了。1900年,中国爆发了轰轰烈烈的义和团反帝爱国运动,俄国政府认为时机已到,它在派出侵略军参加八国联军残酷绞杀义和团的同时,还派出数千名军队进入不平等条约规定“俄罗斯人等和好,不得侵犯”,允许中国人“永远居住”、“永无更改”的中国人居住区,先后制造了骇人听闻的“海兰泡惨案”和“江东六十四屯事件”。

海兰泡位于瑷珲县黑河镇对岸。沙俄侵略军在这里向被捕的中国居民开枪扫射,肆意砍杀。中国居民除一部分游水过江得以生还外,六、七千人被杀死,浮尸掩江,惨不忍睹。江东六十四屯位于黑龙江东岸,从瑗珲城对面的精奇里江口以南直到孙吴县霍尔莫勒津屯对面沿江一百余里共六十四个村屯,据《瑗珲条约》规定允许中国人“永远居住”。这时沙俄政府也派兵进入并实行杀戮,放火烧毁他们的村庄,把他们赶入黑龙江中活活淹死,杀害了七千多无辜的中国老百姓。

六十四屯的中国村民被驱逐以后,俄国政府迁来移民居住,到1907年7月已迁来俄民二百一十家,俄兵三百五十二家,共计有大小屯店二十处;1908年又“续添俄兵户二百五十七家。”[27]俄政府“迁民开垦在彼经营不遗余力”,而被驱逐回国的中国人牲畜粮食及产业被俄兵烧掠净尽回瑗珲暂居,“各屯十室九空,赤贫如洗,其鳏寡孤独困穷无告者指不胜屈殊令人寓目怵心。”[28]

在用血腥的手段清除中国人村镇的同时,俄国政府在远东也开始对遍布各地的华工肆行驱逐,同时采取严厉措施限制华工入境。

为驱逐南乌苏里地区的中国人,俄国政府九十年代末就曾成立过一个专门的委员会,到1906—1907年开始对当地的中国人和朝鲜人进行登记,并根据俄国政府的特别规定增设了警察和官吏对中国人和朝鲜人进行监视。俄国政府对中国人和朝鲜人进入阿穆尔总督辖区作了如下规定:

禁止重病和不能自食自力者在此居留;中国人和朝鲜人必须在指定地点过界,必须持有驻华俄国领事,副领事签署的证件方能领取定期居留票,领居留票的同时须缴纳票税;居留票税每人四卢布二十五戈比,印花税七十五戈比,共计五卢布。十——十五岁的未成年人收居留票款一卢布七十五戈比,印花税七十五戈比,共二卢布五十戈比;居留票每年更换,逾期不换收取罚金五卢布;不遵守上述规定的中国人、朝鲜人驱逐出境;阿穆尔总督辖区的所有机构和个人都不得接收违反上述规定的中国人和朝鲜人居留;没领居留票的中国人、朝鲜人佃户、长期工或临时工、工匠和包工者均不得乘坐俄国火车,违反规定者每人苛以十卢布的罚金。向中、朝人出售居留票的收入上缴国库,收缴的税款除拿出一部分奖励有关主管部门外,其余上缴国库。[29]

我们从有关文献中找到一份1908年俄国政府正式颁行的《发给旅居海滨省华民身票次序章程》(共十款),该章程与上述规定略有不同。首先它把旅居滨海省的中国人分成两类,一类是1860年以前即在该地区居住者;另一类是1860年后来此地者,其中包括前来进行贸易及从事他项事业的中国人。对于原住该地区的中国人领取身票给予某些优待:如身票不限年期、票内注明营业种类,而且只贴六十戈比的印花税。对于后来的中国人则规定:从东三省由陆路来俄者须由交界俄国税官审査华民护照并加盖印章,由海路赴俄者须由上岸当地海关俄税官盖印方为有效。同时注明护照编号、入境日期,并加盖刊有地名的印记。每盖一印收费三十戈比。护照有效期一个月,过期须购买俄国“身票”(或“身照”),按规定购买“身票”须缴票税四卢布十戈比,印花税六十戈比,手续费(或称“编辑管理”费)三十戈比。“身票”有效期为一年,过期更换新票或“身票”遗失补发新票均须按上述数目缴纳票税、印花税等费。无护照、有护照而未盖印或护照逾期而未领“身票”者罚款五卢布并另纳五卢布票费可发给“身票”,还须通知中国官员补发护照。所领“身票”超过一年而未换领新票者亦须罚款五卢布并须重新领票;将“身票”转借他人或伪造、涂改者按照俄国法律要“送押大狱”监押二—四个月,或押送“警牢”三星期到三个月。[30]

不久,俄国政府又提出进一步限制华民的办法,如禁止出售国有土地给外国人,禁止出租国有土地给外国人,禁止向外国人提供国有资金或包工。从1910年1月1日起禁止雇用外籍人工作等等。其后俄国政府内务部根据这些规定颁布了统一的侨民法,明确规定阿穆尔地区从1910年1月1日起禁止招收外国工人,只有在俄国工人不足而又工程限期紧急不能如期完成任务时才准许招募外籍工人。对此规定国防部提议,由于急需筑路工人,至少在阿穆尔铁路建成以前不要执行这些规定,最后经国家议会讨论,决定把规定日期延至1910年10月1日。1909年9月11日国务会议再次审查了这项规定,也承认必须采取断然措施限制外国人进入远东地区。该项限制外国人入境的规定后经国务会议通过,1910年6月21日沙皇批准具有法律效力。显然,这项法令在讨论时名义上是针对所有的外国人,但实际上主要是针对赴俄华工的,俄国官员也并不否认这一点。[31]

1911年2月15日俄国土地规划和农业总局对阿穆尔省土地利用和租佃方式作出规定。基本原则是,承租人在一定时期内缴纳租金,其总数不得少于整个租期租赋的三分之一;承租人在承租土地上不得使用非俄籍的工人或加入俄籍的黄种人从事农业生产。[32]

在大量存在的私人企业和农牧场中,华工仍然极受欢迎而被广泛使用。他们拥有许多俄国工人无法比拟的长处:工资低、精通业务、勤劳、节俭,俄国人也认为在许多部门要排挤中国人是困难的。中国人的商业活动广泛深入农村,他们的粮食,烟、酒及各种小商品物美价廉,极受俄国人的欢迎,在这方面没有人可以同中国人竞争。因此俄国政府全面排斥华工的政策实行起来是要冒很大风险的。但是,俄国政府为了达到其永远占领远东的目的,决计不惜一切代价将中国人赶走。翁特尔别格指出:“黄种人问题是我们在远东的最大问题之一,它的解决就当时的情况而论是刻不容缓的。”俄国政府必须全力执行这项政策,特别是日俄战争(1904—1905)之后,“为了巩固我们在东部边疆的地位,我们必须坚决地、尽一切可能迅速地和完全地使俄国人在边疆定居下来,并据此采取一切措施使我们在经济上从黄种人手里解放出来。”不管在执行这项政策时冒多大风险,遭受多大损失,都不应该动摇政府的这一信念。[33]

到1912年,这次排华活动发展到高潮。4月5日,驻奉天俄国总领事照会中国政府“查历年开江后华侨由内地、满州等处来阿穆尔省谋生计甚伙,以至敝省人民大受影响。敝省华侨日聚愈众,如再新来之华侨,定难觅栖身之地,自应驱出境外。为此照请贵府出示哓谕,以俾周知……。”4月22日,俄国驻烟台总领事照会山东都督说“俄帝命所有海参崴、阿穆尔省及俄国全境,嗣后无论何项工程不得再用华工,嘱即禁止,不准前往……”。其时吉林省西北各路道也接到驻哈尔滨俄国总领事照会,内称后贝加尔及阿穆尔省已有十余万俄国工人,所以“不能再有他国人作工觅食之地。如有他国人赴该处作工者,皆视同无工作之人,一律遣出俄境。”[34]就这样,俄国政府一方面下令在远东,特别是阿穆尔省和滨海省大肆驱逐华工,另一方面开始沿边界增派军队、构筑税卡,严格限制华工入境。

俄国政府对华工赴俄作出歧视性的规定。其他国家人民往来去俄国者在入境后六个月才起居留票,且只收费七十五戈比。但华工持中国护照赴俄后必须在入境后一个月即行换取该国居留票,而且缴费五卢布七十五戈比,另外还必须领取医院认诊票,收费二卢布。

更有甚者,俄国政府还违背有关条约规定,单方面“改订华民越界章程”,实行“过江小票”办法。要求过界的中国人“在交界五十里内在左近华官处所请领越界短时俄字小票,限期三日作废。”对“久居营业华民拟加倍征收票费。”为防止冒名顶替,越界华民还必须在小票上粘贴照片因而还得缴纳“照相费”。这种粉红色的“过江小票”只限边界五十俄里以内一次使用,限期三日。逾期一日按日罚款一卢布,十日以上按日罚款二卢布,一月以上除苛收罚款外永夺使用小票之权。此外,认领小票的华民持票过江时还须经税关査验并购贴七十五戈比的印花税票。未持小票或未经查验者处以四卢布五十戈比到三十卢布五十戈比不等的罚金。这种“过江小票”只限边民过江一次使用,内地华人过界必须持有护照。为此还成立了专门主管华人入境事务的办事机构。

俄国政府的上述无理做法引起了华工和沿边人民的强烈不满,迫于人民的压力,中国地方政府不得不派出官员交涉。其实这种“交涉”不过是走走过场而已,因为1912年2月12日满清皇帝退位,民国肇基之初,“兴民权”舆论日炽,作为民国政府的官员也“不得不俯顺民心,以防变生意外”。[35]中国政府下令要沿边地方官员“遇交涉务持平和忍耐,万不可因细故轻启衅端。”俄人设卡收税,“其权操之在彼,当此时局艰难,理论之则可,抗拒之不能……只可听之而已。倘有好事之边民从中干涉者,务祈严禁之。”[36]

俄国政府不顾华工抗议,决定自1912年7月14日起在沿边实行“过江小票”办法。(唯有漠河一带由于往来行旅不多,再加上“卡官再四婉求逋融”,延至1914年开始实行)。由于俄国违约限制华工入境,使数十万华工和边民的生计受到极大的损害。时入写到,往年中国人在乌苏里江以东“踪迹远者直迄东海之滨,近为俄人苛禁日严,采猎地点已不能出国境一步,生计亦因之退缩矣。”就连世世代代在哈巴罗夫斯克居住的中国人也被驱赶,据说有“鱼皮鞑子”五家,此时“亦在侨民之列”,华侨“近被驱逐已不存半。”符拉迪沃斯托克的中国人也由于“苛政迭颁,冤苦无可告愬,华人房产价值百者今仅一、二,无非以人头税、货税、地税重重束缚,今去而之他。于是华侨之存者,遂与房产价值同一比例矣。”[37]当时报纸也曾报导俄国驱逐华工出境的消息,《盛京时报》写到,符拉迪沃斯托克俄国当局命令警察署“重将旅俄华人尽数调查纸票之有无。日来华人出入港口者搜查亦甚严。而无票华人一被查出,悉派兵解交附近华官查看。日来车站俄官所拘送宁庁之无票华工已有数十人。”[38]

由于俄国境内华工被逐回国,又正赶上山东及东三省苦力赴俄的高峰时节,因此当时乌苏里江沿岸的虎林、东宁等地,黑龙江的黑河苦力滞留,欲进不能,欲退不得。接踵而至者仍络绎不绝,哈尔滨旅店已有人满之患。但是中国政府实无力采取任何回击手段,只能眼睁睁地看着自己的人民任人驱逐,倍受凌辱。也只能以一纸命令塞责而巳,“彼既有遣回之令,华工难免被其虐待,自应一体禁止,以重民权……”。[39]自此之后赴俄华工曾一度减少。

这次排华事件不仅影响了中国人民的生计,而且也极大地影响了俄国自身的经济。沿边界的俄国人民也“异常愤懑,即左岸俄之商民亦多以此举为不平”。在哈尔滨的俄国商人和企业家也认为,俄国政府这种几乎是关闭边界贸易的做法是错误的。他们认为阿穆尔省经济的复兴是同北满密切相关的,关闭边界贸易的政策势必沉重打击这里的俄商企业。他们要求俄国政府制订更加明确的对华政策,特别是对北满的政策。

但是这一切都丝毫没有影响俄国政府的既定政策,这就是不惜任何代价牢牢地把这些新擭取的土地控制在自己的手里,把中国人赶尽杀绝,让俄国人在这里生根。下面这段话再清楚不过地描述了俄国政府的这一政策的宗旨:“必须绝对地确立起关于黄种人问题的观点,并且不取决于主要的地方行政机构更迭的官员们本人的看法。我们占领边疆的目的不是为了让黄种人垦植它,而是为了把它变成俄国的。因此一切都必须致力于旨在有利于俄国人在这里定居和排除黄种人的竞争”。[40]

沙皇俄国残暴虐待、掠夺直至驱逐和杀戮华工的政策是俄国政府总的对华政策的一部分。列宁无情痛斥了俄国政府“最先”向中国伸出了侵略的魔掌,残杀成千上万手无寸铁的中国人和他们的妻子儿女的野蛮行径。指出俄国政府的对华政策是一种“狂妄的政策”,是“冒险政策”,“是一种犯罪的政策。”[41]

[1] 据有关文献记载,乌苏里江以东的地区(即后来的滨海省)1862年以前没有朝鲜人。六十年代大饥荒发生后始有朝鲜人移入,以后逐年增加。1910年日本吞并朝鲜后朝鲜人大量涌入。

[2] 赵春芳:《边务采辑报告书》(七)“为剿匪肃淸筹备善后十八条由”及“边民情形”。

[3] (俄)翁特尔别格:《滨海省(1856—1898年)》,商务印书馆1980年版,281页。

[4] (俄)翁特尔别格:《阿穆尔边区(1906—1910年)》,彼得堡,1912年俄文版,附录1。

[5] (苏)伊·巴比切夫:《在远东参加国内战争的中国朝鲜劳动者》,苏联乌兹别克苏维埃社会主义共和国国家出版社,塔什干,1959年俄文版,8—9页。

[6] (苏)尼·波波夫:《国内战争时期(1918—1920年)参加保卫苏维埃共和国的中国国际支队》。见苏联《历史问题》1957年第10期。

[7] 转引自:(苏)尼·波波夫:《他们同我们一起为苏维埃政权战斗》,苏联共产党列宁格勒州委和市委报刊书籍出版社,1959年俄文版,11—12页。另据李长傅《中国殖民史》载赴俄华工人数为55万。见该书218页。

[8] 这里滨海省中国人职业分布的百分数有误,本文姑用之,以说明华人职业分布的基本情况。

[9] 以上均引自(苏)伊·巴比切夫:《在远东参加国内战争的中国朝鲜劳动者》,10—12页。

[10] 赵春芳:《边务采辑报告书》,宣统三年,“呈民政司宪宋禀条陈要政四则由”。

[11] 一普特等于一六点三八公斤。

[12] (苏)奥夫仙尼斯科娃:《资本主义时代东西伯利亚采金工业史略》。载《西伯利亚和远东历史问题》,新西伯利亚,1961年俄文版。

[13] (俄)翁特尔别格:《滨海省(1856—1898年)》207页。

[14] (俄)翁特尔别格:《滨海省(1856—1898年)》,211页。

[15] 西伯利亚大铁路的最后一段(从斯柳迪杨克到哈巴罗夫斯克)1916年竣工。

[16] (苏)伊·巴比切夫:《在远东参加国内战争的中国朝鲜劳动者》,14页。

[17] 一俄亩等于一点零九公顷。

[18] (俄)翁特尔别格:《阿穆尔边区(1906—1910年)》,附录4。

[19] (俄)翁特尔别格:《阿穆尔边区(1906—1910年)》,附录6。

[20] (俄)尼古拉·什坦因费里奇:《满洲的政治地位》。见《要满洲做什么?》,哈尔滨,1913年俄文版

[21] (俄)翁特尔别格:《滨海省(1856—1898年)》,51—52,55页。

[22] 周传儒:《西伯利亚开发史》,正中书局,70—71页。

[23] (苏)卡布赞:《十八世纪末到二十世纪初(1795—1917)西伯利亚和远东的移民》,载苏联《苏联历史》1979年第8期。

[24] (俄)翁特尔别格:《阿穆尔边区(1906―1910年》,83页。

[25] 顾廷龙:《吴愙斋先生年谱》,哈佛燕京书社,民国二十四年版,98—99页。

[26] 杨家骆主编:《清光绪朝文献汇编》,《清季外交史料》卷57《总署奏吉林中俄界务舛错请派员履勘据约立界折》,台湾鼎文书局,1978年4月版。

[27] 《瑷珲县志》卷五,姚福升:《声复调查江左各情仍请追索文》(宣统元年三月十七日。)

[28] 《瑷珲县志》卷五,姚福升:《据约辩论追还江左议》(宣统元年七月初二)。

[29] (俄)翁特尔别格:《阿穆尔边区(1906—1910年)》,74—76页。

[30] 奉天交涉署编:《东三省交涉辑要》卷十一,禁令门。参见本书附录。

[31] (俄)翁特尔别格,《阿穆尔边区(1906—1910年)》,78—80页。

[32] (俄)翁特尔别格,《阿穆尔边区(1906—1910年)》,45页。

[33] (俄)翁特尔特格:《阿穆尔边区(1906—1910年),95页、91页。

[34] 辽宁省挡案馆:《奉天行省公署档案》卷2342。

[35] 辽宁省档案馆,《奉天行省公署挡案》卷2342。

[36] 赵春芳:《边务采辑报告书》(十一)“函复连崟战卡实行过江小票事文。”

[37] 魏声禾:《鸡林旧闻录》。见《吉林地志》附录。

[38] 《盛京时报》1912年3月1日。

[39] 辽宁省档案馆:《奉天行省公署档案》卷2342。

[40] (俄)翁特尔别格:《阿穆尔边区(1906—1910年)》,419页。

[41] 《列宁选集》第一卷:《中国的战争》,人民出版社1972年版。

上一篇 回目录 下一篇