中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 大卫·哈维《新自由主义简史》(2007)

第七章 自由的前景

1935年,罗斯福(Roosevelt)总统在向国会递交年度报告时明确表示,他认为1930年代的经济萧条和社会问题根本上在于过度的市场自由。他说,美国人“必须放弃那种获取财富的观念,它凭借过度利润形成了过分的个人权力”。穷人不是自由人。他指出,社会公正已经在各处成为一个确定的目标,而不是遥远的理想。国家及其市民社会的首要职责,是利用自身力量并配置资源,消除贫困饥饿,确保人民生活安全——保障他们不受生活中大变动的影响,保障他们过上体面的家庭生活。[1]免于短缺的自由,是罗斯福后来表述的四项核心自由之一,他把这四项自由作为其未来政治图景的基础。这些宏大的主题与狭隘的新自由主义自由判若云泥,而布什总统则把新自由主义自由置于自己政治措辞的中心。布什说,应对我们面临的问题的唯一方式是国家停止管制私人企业,国家撤出社会供给,国家推动市场自由和市场伦理的普遍化。新自由主义将自由概念降低为“仅仅是自由企业的鼓吹者”,只能意味着(如卡尔·波兰尼所说)“那些其收入、闲暇和安全都高枕无忧的人拥有完全的自由,而人民大众仅拥有微薄的自由,尽管他们徒劳地试图利用自己的民主权利来获得某种保护,以免遭那些有钱人的权力的侵害”。[2]

[1] 引自Vicente Navarro对Sen的尖锐批评:‘Development as Quality of Life: A Critique of Amartya Sen's Development as Freedom’, in Navarro (ed.), The Political Economy of Social Inequalities 13-26。

[2] Polanyi, The Great Transformation, 257.

当代美国的公共话语极为贫乏(其他地方也是如此),而其中让人惊讶之处在于,缺乏严肃的辩论探讨何种自由概念可能适合于我们的时代。如果美国公众真的能被说服去支持任何打着自由旗号的事情,那么就应该对“自由”一词的意思进行最仔细的考察。可惜,当代人的贡献要么是采取纯粹的新自由主义立场(如政治评论家法瑞德·扎卡里亚[Fareed Zakaria]声称要雄辩地证明:过分民主是个体自由和解放的主要威胁),要么紧跟着主导的新自由主义而见风使舵,以致提不出与新自由主义逻辑相抗衡的论述。很遗憾,阿马蒂亚·森(Amartya Sen)就是如此(他最终实至名归地赢得了诺贝尔经济学奖,但只是在长期霸占诺贝尔评委会的新自由主义银行家被迫下台之后)。森的《以自由看待发展》(Development as Freedom)——这是迄今关于近期历史的最敏锐讨论——令人遗憾地把重要的社会权利和政治权利包裹在自由市场互动的外衣之中。[3]森似乎是说,离开了自由主义市场,其他自由都会失灵。对于相当一部分美国公众而言,他们似乎承认,布什及其共和党同僚所推崇的独特的新自由主义自由就是全部了。我们被告知,这些自由值得人们为之在伊拉克牺牲生命,而美国“作为世界上最强大的力量”有“义务”推动自由传播到各地。作为伊拉克新自由主义重建计划的设计师,保罗·布雷默被授予享受盛誉的总统自由勋章,足以说明这部分美国公众象征着什么。

[3] Zakaria, The Future of Freedom; A. Sen, Development as Freedom (New York: Knopf, 1999).

依照当代标准,罗斯福完全合理的概念听起来相当激进,这很可以解释为什么当前民主党没有利用这些概念对抗布什紧紧拽住的狭隘企业概念。罗斯福的视野有着强烈的人文主义思想谱系。例如,卡尔·马克思同样持有相当激进的观点,认为挨饿并不能有益于自由。马克思写道:“只有劳动不再被必然性和平庸考虑决定的时候,自由王国才开始”;他还额外加一句说:因此自由王国“超越于实际物质生产的疆域”。马克思很清楚我们永远不可能摆脱我们与自然的代谢关系,也不可能摆脱我们相互之间的社会关系,但是我们起码可以渴望建立这样一种社会秩序——在那里,自由探索我们个体和物种的潜能成为真正可能之事。[4]依照马克思的自由标准,并且几乎肯定也依照亚当·斯密在其《道德情操论》中提出的自由标准,新自由主义化无疑要被认为是巨大的失败。对于那些被市场体系抛弃的人来说(相当数量任由处置的人们,被剥夺了社会保障和支援性社会组织),他们从新自由主义化过程中只能盼来贫穷、饥饿、疾病,还有绝望。他们仅剩的希望是千方百计进入市场体系,要么作为微不足道的商品生产者,作为非正规商贩(买卖物品或劳动力),作为乞丐小偷;要么争先恐后地抢食富人餐桌上的残羹冷炙,或参与大量非法走私交易——毒品、枪支、妇女,或其他任何非法但有需求的东西。这正是许多著作中描绘的受害者反遭谴责的马尔萨斯主义世界,如政治新闻记者罗伯特·卡普兰(Robert Kaplan)影响深远的文章,讨论的是“即将到来的无政府状态”。[5]卡普兰从未想过,新自由主义化和掠夺性积累正是造成他所描绘的状态的罪魁祸首。记录在案的无数反国际货币基金组织的骚乱——更别说在结构性调整和新自由主义改革后,席卷纽约市、墨西哥城、约翰内斯堡、布宜诺斯艾利斯和其他许多大城市的犯罪浪潮——都应该使卡普兰警醒。[6]在财富天秤的另一端,那些被彻底整合进市场及其需求的无情逻辑之中的人们,发现很少有时间或空间探索解放的可能性,只能局限在被市场明码标价的“创造性”冒险、闲暇和景观之中。由于人们被迫作为市场和资本积累的附属品存在,而非自由表达的个体,于是在市场的可怕逻辑和空洞强度介入之前,自由王国就已经萎缩了。

[4] Marx, Capital, iii.820.

[5] R. Kaplan, The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War (New York: Vintage, 2001).

[6] J. Walton, ‘Urban Protest and the Global Political Economy: The IMF Riots’, in M. Smith and J. Feagin (eds.), The Capitalist City (Oxford: Blackwell, 1987), 354-386.

正是在这个语境中,我们可以更好地理解出现于市场体系内外的种种对抗性文化,它们或明或暗地拒绝市场伦理以及新自由主义化所强制推行的实践。例如,在美国内部就有愈演愈烈的环境保护运动,努力推动替代性前景以更好地联系政治计划和生态计划。年轻人中间也有兴盛的无政府运动,其中的一翼(“原始主义者”)相信,人性的唯一希望在于回归到文明诞生以前的狩猎阶段,实际上是要重新开始人类历史。还有一些人受到思想犯罪(Crime Think)运动和德里克·詹森(Derrick Jensen)等作家影响,试图洗净自己身上一切资本主义市场逻辑的倾向。[7]另一些人试图(例如)凭借自己的“本地资金”,在新自由主义化的资本主义核心地带建立地方经济贸易体系(LETS),以寻求建立互帮互助的社会。这一世俗运动的宗教变体也很发达,遍布美国、巴西和中国农村地区,据报道这些地区的宗教团体正以惊人的速度发展。[8]而许多有组织的宗教团体——福音派基督徒(the evangelical Christians)、瓦哈比伊斯兰教徒(Wahabi Islam)、某些佛教和儒教的教徒——宣扬一种激烈反市场,特别是反新自由主义的立场。因此,所有这些社会运动都反抗新自由主义实践的种种具体表现,尤其是反抗掠夺性积累;这些运动或者抵制劫掠性新自由主义(如墨西哥的萨帕塔革命起义),或者寻求获取迄今不提供给他们的资源(如巴西的无地农民运动或阿根廷占领工厂的运动)。政治立场处于中间偏左的联盟(它们公开批评新自由主义化)已经接管政治权力,看来准备好在拉丁美洲地区全面加深和扩展它们的影响。在印度,国大党凭借左翼政策重新上台,这一惊人的成功很能说明问题。显然,人们相当渴望有一种取代新自由主义化的方案。[9]

[7] D. Jensen, The Culture of Make Believe (New York: Context Books, 2002); J. Zergan, Future Primitive and Other Essays (Brooklyn, NY: Autonomedia, 1994).

[8] Kahn, ‘Violence Taints Religion's Solace for China's Poor’.

[9] B. Gills (ed.), Globalization and the Politics of Resistance (New York: Palgrave, 2001); T. Mertes (ed.), A Movement of Movements (London: Verso, 2004); P. Wignaraja (ed.), New Social Movements in the South: Empowering the People (London: Zed Books, 1993); J. Brecher, T. Costello, and B. Smith, Globalization from Below: The Power of Solidarity (Cambridge, Mass.: South End Press, 2000).

甚至在统治政策派别内部,对于新自由主义命题和规定是否明智,也产生了不满的迹象。有些之前的热情拥护者(如经济学家杰弗里·萨克斯[Jeffrey Sachs]、乔·斯蒂格利茨[Joe Stiglitz]、保罗·克鲁格曼[Paul Krugman])和参与者(如乔治·索罗斯)如今都转向批判立场,甚至建议某种程度上回到改良版的凯恩斯主义,或回到更为“制度性”的方式以解决全球问题——从全球治理的更佳管理结构,到对于金融家鲁莽投机进行更严密的监督,各种方案都被提出。[10]近些年来,不仅存在全球治理改革的不断吁求,也存在一些主要的计划蓝图。[11]学界和体制上对于作为全球治理基础的世界主义伦理(“伤害一人就是伤害所有人”)也重新产生兴趣,虽然其太过简单的普遍主义或许存在问题,但并不是全然没有好处的。[12]众多国家首脑正是以这样的精神经常聚在一起(比如有189位首脑参与的2000年千禧年峰会[the Millennium Summit]),签署虔诚的宣言,集体努力在较短时间内消除贫穷、文盲、疾病。但是,就拿扫除文盲的例子来说,由于在新自由主义世界中各地用于公共教育的国家产值比重都在持续且大幅下降,扫除文盲的努力听起来实在空洞得很。

[10] Stiglitz, Globalization and its Discontents, and The Roaring Nineties; P. Krugman, The Great Unravelling: Losing Our Way in the Twentieth Century (New York: Norton, 2003); G. Soros, George Soros on Globalization (New York: Public Affairs, 2002); id., The Bubble of American Supremacy: Correcting the Misuse of American Power (New York: Public Affairs, 2003); J. Sachs, ‘New Global Consensus on Helping the Poorest of the Poor’, Global Policy Forum Newsletter, 18 Apr.2000. 例如,Sachs说:“我不信任由富裕国家进行的全球治理,不信任受到金钱左右的国际表决(如现在的国际货币基金组织和世界银行),我也不信任根深蒂固而不受外界阻挠的官僚制度的永久管制,不信任由富裕国家规定一套规章制度强加在极其贫穷的国家的做法。”

[11] 我只引用了两项:United Nations Development Program, Human Development Report 1999; World Commission on the Social Dimension of Globalization, A Fair Globalization。

[12] D. Held, Global Covenant: The Social Democratic Alternative to the Washington Consensus (Cambridge: Polity, 2004); 对于世界主义伦理的某些应用困境,我做过评论,见D. Harvey, ‘Cosmopolitanism and the Banality of Geographical Evils’, in J. Comaroff and J. Comaroff, Millennial Capitalism and the Culture of Neoliberalism (Durham, NC: Duke University Press, 2000),271-310。

如果不挑战新自由主义建立其上的根本力量——并且,新自由主义化过程也极大地推动了这股力量——上述目标不可能实现。这不仅意味着恢复国家的社会供给,而且意味着对抗金融资本的强大力量。凯恩斯蔑视那些依靠股息和利息过活的“食利人”(coupon clippers)寄生虫,他期盼所谓“食利人的安乐死”不仅是实现一定程度经济公正的必要条件,也是避免资本主义周期性危机之破坏的必要条件。凯恩斯主义妥协的优点,以及1945年后建立的镶嵌型自由主义的优点,在于某种程度上朝着实现这些目标努力。相比之下,新自由主义化的降临却推崇食利者的角色,为富人减免税收,将股息和投机收益置于工资和薪金之上,并且释放了大量(虽然地理上规模有限)金融危机,给各国的就业和生活机遇造成毁灭性影响。实现上述虔诚目标的唯一方式,就是对抗金融力量并取消逐步建立起来的阶级特权。但是,各国都没有迹象表明做出任何此类努力。

然而,如我之前所述,布什政府在关于回归凯恩斯主义的问题上比任何人都抢先一步,准备支持正螺旋上升的联邦赤字向未来无限延伸。但与传统的凯恩斯主义规定相反,这一事例中的再分配是向上分配给大型企业、它们富裕的行政总裁们,以及它们的金融或法律顾问们,代价却是牺牲穷人、中产阶级,甚至普通的持股人(包括养老基金),更别提将来的后代了。但是,传统凯恩斯主义可以被任意删改并彻底颠倒,对于这一事实我们无需惊讶。正如我已经表明的,有大量证据显示新自由主义理论和修辞(尤其是关于自由和解放的政治修辞)的首要作用始终是掩饰种种关于维护、重构、恢复精英阶级力量的实践。所以,探索替代性方案就是跳脱出此一阶级力量和市场伦理所规定的参照系,同时冷静地立足于我们的当下现实。这些时间和地点的现实指向一种可能性,它将在新自由主义秩序的腹地引发重大危机。

新自由主义的终结?

新自由主义化在国内引起的经济矛盾和政治矛盾,只有通过金融危机才能遏制。迄今为止,这些金融危机被证明在当地破坏严重,但在全球范围内却可以得到控制。当然,可控性依靠的是相当程度上远离新自由主义理论。全球经济的两大动力源——美国和中国——完全依靠财政赤字筹措资金,无疑就是有力的迹象,表明新自由主义作为一项确保未来资本积累的可行理论指导,就算没有实际死亡,也陷入了重重困难。这并不影响新自由主义理论继续被用来当作维持精英阶级力量之重建/创建的巧言辞令。但是,当收入和财富不平等达到接近于1929年经济崩溃前的高度时(比如今天这样),长期的经济不平衡就会引发结构性危机。很可惜,种种积累制度很少(如果有过的话)风平浪静地解体。镶嵌型自由主义诞生于“二战”和经济大萧条的废墟,新自由主义化兴起于1970年代积累危机,发源于过气的镶嵌型自由主义,并且伴随着相当多的暴力——应验了马克思的观察:历史的助产婆无一例外地是暴力。新保守主义的权威主义方案如今正在美国出现,国外对伊拉克的暴力袭击和国内的监禁政策,表明美国统治精英新找到了一种决断,来依照自己的利益重新规定全球秩序和国内秩序。因此,我们理应仔细思考新自由主义体制的危机究竟是否以及怎样展开。

在上层金融势力劫掠整个国家经济之前,频繁发生的金融危机通常表现出长期的经济不平衡。典型迹象是不断高涨且无法控制的国内财政赤字、收支平衡危机、快速货币贬值、国内资产估价不稳定(例如在房产和金融市场)、通货膨胀上升、失业率上升而工资下降、资本逃逸。在这七项主要指标中,目前美国在前三项上指数很高,而第四项则受到严重关切。目前的“失业型经济复苏”和停滞的工资表明,第六项指标的问题正初露端倪。如果这些问题发生在其他地方,国际货币基金组织几乎肯定要插手干预(国际货币基金组织的经济学家们公开抱怨美国国内经济不平衡正在威胁全球稳定,比如前任联邦储备局主席沃尔克和现任主席格林斯潘都这样说过)。[13]但由于美国统治着国际货币基金组织,要求国际货币基金组织插手干预,无非就意味着美国应该自我管理——这似乎是不可能的。严重问题是:全球市场会进行管理吗(依照新自由主义理论,当然应该管理)?并且如果要管理的话,怎么管?后果是什么?

[13] 关于Volcker见Bond, ‘US and Global Economic Volatility’; M. Muhleisen and C. Towe (eds.), US Fiscal Policies and Priorities for Long-Run Sustainability, Occasional Paper 227 (Washington, DC: International Monetary Fund, 2004)。

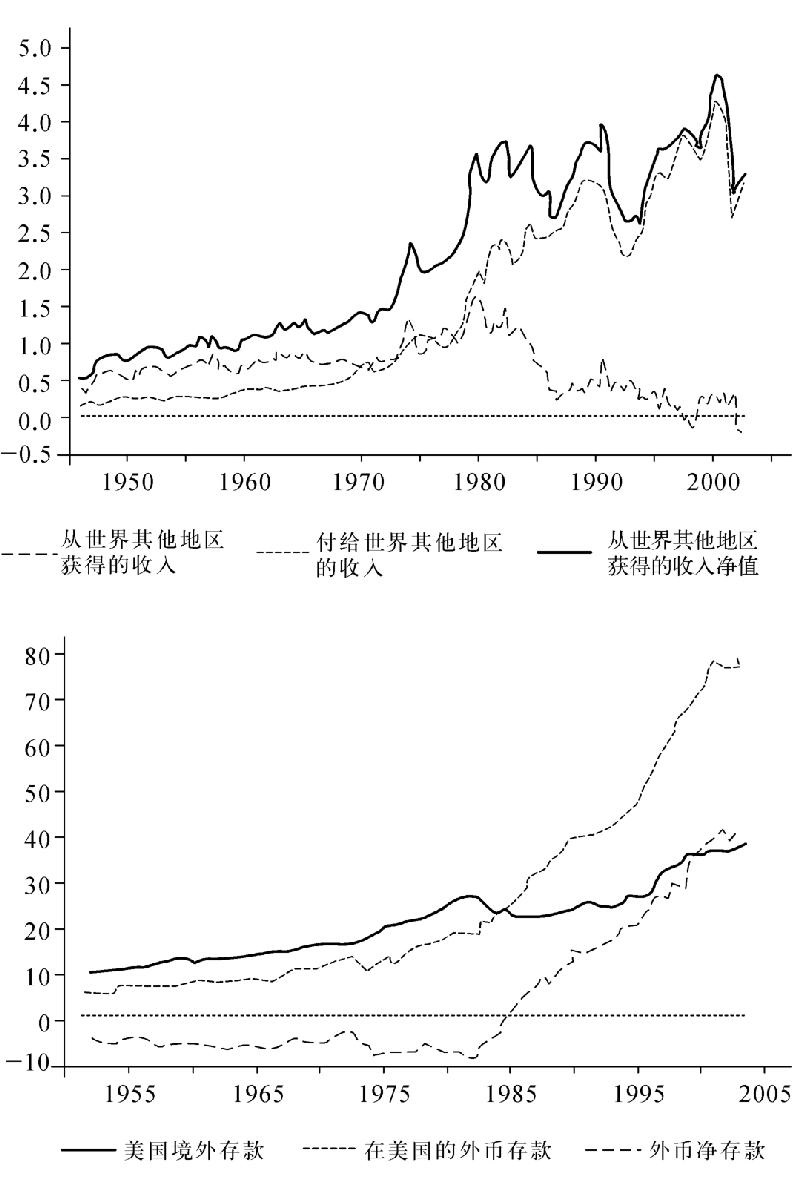

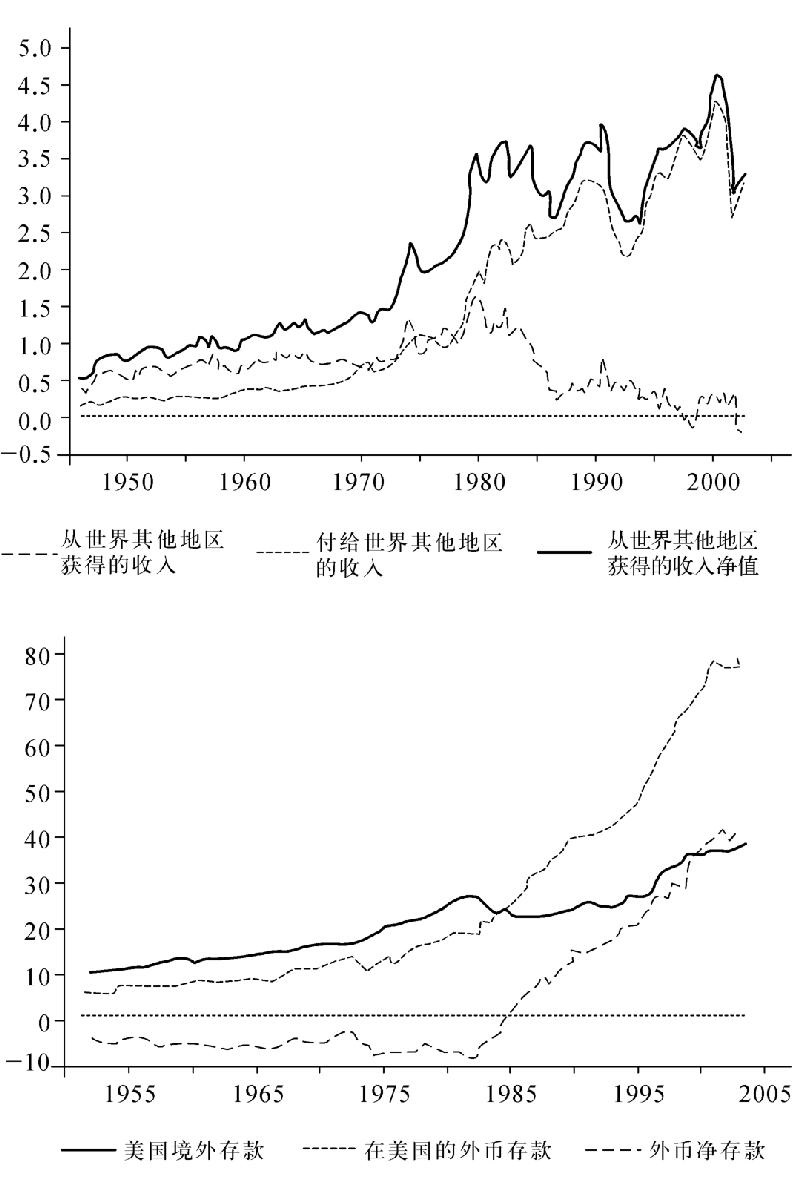

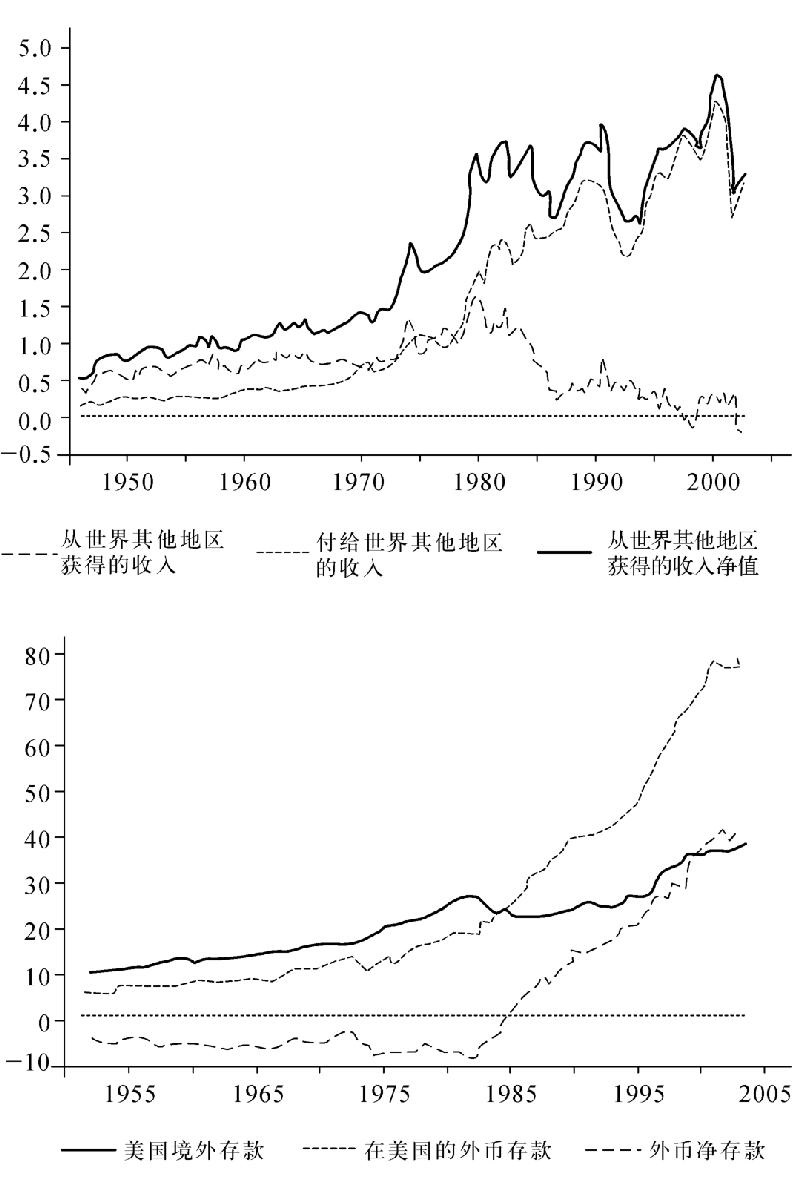

美国将会在一夜之间变成像2001年的阿根廷那样——这是不可思议的想法,但并非不可能。然而,其结果将会是灾难性的,不仅在美国国内如此,对全球资本主义来说也是如此。由于差不多每一个属于各地资产阶级及其全球管理者的人都充分意识到了这个事实,世界上其余地区目前便愿意(某些情况下是不情愿地)继续支持美国经济,用足够的贷款维持美国的挥霍无度。但是,流入美国的私人资本大幅减少(除了用于在美元贬值时收购廉价资产的资本),同样,世界上的主要银行家——尤其是在日本和中国——如今越来越多地拥有美国公司。要其他国家停止对美国的帮助,对它们自己的经济而言将是毁灭性打击,因为美国仍然是它们出口产品的主要市场。但是,这一体系的进展有一个限度。已经有将近三分之一的华尔街证券资产和将近一半的美国国债为外国人所有,而如今流向外国所有者的股息和利息等同于(如果不是超过的话)美国企业和金融机构从海外攫取的贡金(图7.1)。美国借得越多,其利益平衡就越呈负面,而美国目前向海外借贷速率接近每天二十亿美元。此外,如果美国利率上升(在某个时刻它们必然会上升),那么1979年沃尔克利率上调后墨西哥所发生的情况,就开始变成一个现实的问题。美国将很快付出比引进的资本多得多的资本,偿付其在世界上其他地方的债务。[14]这种将财富抽离美国的行为将不会受到国内欢迎。由债务资助的消费主义不断增加,已经成为自1945年以来维持美国社会和平的基础,但这种消费主义将不得不停止。

图7.1:美国在全球资本和所有权流动上的衰退地位,1960—2002:美国投资的流入和流出(上图)和外资所有所占份额(下图)

来源:杜梅内尔和列维:《美帝国主义的经济》

[14] Duménil and Lévy, ‘Neoliberal Dynamics’.

经济不平衡似乎没有困扰布什政府,它武断地宣称贸易逆差的影响(如果这算是问题的话)可以很容易地通过让人民购买美国货而得以解决(似乎这样的商品唾手可得又十分便宜,似乎美国制造的商品不包含绝大的外国进口成分)。如果事情真的是这样,那么华尔街就将破产。布什说,财政赤字可以通过限制国内规划项目而轻松解决,同时又不会增加税收(似乎还有大型预算项目有待取消)。副总统切尼说“里根教导我们,预算赤字无关大局”,这种观点令人担忧,因为里根还教导说:迅速增加的赤字会强迫缩减公共开支,而打击人民大众生活标准却让富人酒足饭饱,这种情况最可能发生于金融混乱和危机的时候。此外,如果我们问一个总的问题:“1970年代以来,在许多次波及各个国家并带来一浪接一浪的灾难性通货紧缩、通货膨胀、资本逃逸和结构性调整的金融危机中,究竟是谁得益了?”那么,目前美国政府虽然面临许多警告迹象,但仍不愿意努力阻止财政危机,其原因就很好理解了。在金融崩溃之后,统治精英有望变得比以前更加强大。

美国经济或许可以设法解决目前的不平衡(正如其1945年后所做的那样),并摆脱种种自己给自己设下的障碍。存在某些微弱的迹象表明美国在这方面的动向。然而,目前的政策似乎至多是基于米考伯原则(Micawber principle)[15]——好事情准要来了。毕竟,在看上去坚不可摧的安然等公司破产之前,许多美国企业领导还安逸地生活在自己的幻想世界中。这可能也会是美国公司的命运,所有关心国家利益的人都会对领导们目前梦呓般的声明感到担忧。也有可能美国统治精英经过算计认为它可以完好地度过全球财政危机,并利用危机来完成自身的国内统治总计划。但是,这样一种算计可能是彻头彻尾的错误。危机的结果或许会推动霸权转移到其他区域经济手中(最有可能是亚洲),同时削弱统治精英在国内外两方面的主宰能力。

[15] Micawber是狄更斯小说《大卫·科波菲尔》中的人物,虽然穷得叮当响,但生活积极乐观,“会好起来的(something will turn up)”是其口头禅。——译者

最直接的问题是,何种危机能最好地帮助美国应对自身境遇——因为此项选择事实上内在于政策方案领域之中。要实施这些方案,重要的是记住美国还未能免受过去二十年内金融困难的影响。1987年证券市场的崩溃使资产价值损失了30%,而在崩溃达到谷底之后,紧接着1990年代末新一轮经济泡沫破裂,在经济还未恢复到先前水平时,就有超过八万亿美元的金融资产丧失。1987年,银行和储贷损失导致花费近二千亿美元补救,那一年事态如此糟糕,以至于联邦存款保险公司主席威廉·伊萨克(William Isaacs)警告说“美国正在朝着银行业新自由主义化迈进”。美国长期资本管理公司、奥兰治县(Orange County)及其他投机并赔本的机构纷纷破产,接着几家大型企业在2001—2002年惊人的账务流失中垮掉,不仅花去大量公共资金,而且证明新自由主义金融化已经变得脆弱和虚拟化。当然,这种脆弱决不仅限于美国,包括中国在内的大多数国家正在面临金融动荡和不确定性。例如,发展中国家的债务“从1980年的五千八百亿美元上升到2002年的二点四万亿美元,其中相当部分是无法偿还的。2002年,偿还这笔债务的净利支出达三千四百亿美元;相比之下,海外发展援助则是三百七十亿美元”。[16]在某些情况下,债务偿还超出了出口收入,而阿根廷等国家呈现出对其债权人的强烈反抗,也在情理之中。

[16] Harvey, Condition of Postmodernity, 169.

接下来,让我们站在美国的出发点考虑一下两种最糟糕的情况。迅速的高通胀可以提供一条解决巨幅国际债务和消费债务的途径,事实上,美国或许会用大面积贬值的美元偿付其对日本、中国和其他地区的债务。此类通胀性征用(inflationary confiscation)或许不能被世界其他地区接受(虽然后者对此也无能为力,毕竟不可能把炮艇开到波托马克河[17]去)。高通胀也会对美国国内的储蓄、养老金等等造成破坏;它将导致扭转沃尔克和格林斯潘广泛采用的货币主义方针。然而,一旦出现偏离货币主义的苗头(实际上是宣告新自由主义破产),各地的中央银行家们几乎肯定会挤兑美元并因此过早地促成资本逃逸危机,而仅仅依靠美国金融机构是无法管理事态的。美元作为全球储备货币将失去信用度,无法在将来获得主导性金融力量的好处(例如货币铸造税——印刷货币的权力)。这件外衣或者将被欧洲或东亚夺去,或者被后两者共同夺去(世界上的中央银行家们已经表现出更愿意将收支余额放在欧洲的倾向)。也有可能采取较为温和的通胀手段,因为有大量证据表明通货膨胀决不是如货币主义者描述的那样,本身即是一种恶;相对温和地放宽货币目标是可行的(如撒切尔夫人在决定迈向新自由主义化时所采取的更为实用主义的步骤)。

[17] Potomac,美国东部重要河流,经过华盛顿。——译者

美国的另一种方案是接受一段长时间的通货紧缩,就像日本自1989年以来经历的那样。这将引起许多严重的全球问题,除非其他经济体——打头阵的显然是中国,可能还要加上印度——能够肩负起重新推动经济的任务。但我们已经看到,将中国视为方案,在经济上和政治上都很成问题。中国国内不平衡非常严重,主要表现为产能过剩——从过剩的机场到过剩的汽车工厂,不胜枚举。如果美国消费者市场长期停滞,那么这种产能过剩将变得更加明显。另一方面,中国的大量债务(表现为不良银行贷款)并没有美国那么严重。中国面临的政治危险和经济危险一样多。但是,亚洲经济复合体内部的惊人动力,或许足以推动资本积累迈向未来——虽然几乎肯定会对环境质量造成明显的恶劣影响,并且也会明显影响到美国作为全球秩序霸主的传统地位。美国是否会乖乖让出其霸主地位还悬而未决,但就算美国在其他重要的政治经济国家地带中的统治地位有所削弱,它也几乎肯定会维持其军事统治力。美国是否会像对待伊拉克那样诉诸其军事优势以达到政治和经济目的,届时将根本取决于美国自身的国内动力。

美国要想靠内部消化长时间的通货紧缩,将会十分困难。如果要解决联邦政府和金融机构的债务问题,同时又不威胁到精英阶级的财富,那么阿根廷所经历的那种“强制性通货紧缩”(与新自由主义格格不入)将成为唯一选择(1980年代末美国储贷危机时,就可以发现这方面端倪,当时许多存款人无法兑现自己的货币)。那些仍然存在的重要公共规划(社会保障和医疗保险)、养老金权利、资产价值(尤其是房产和储蓄)可能会是最先的受害者,在这样的状况下民众几乎肯定会发生大规模骚乱。因此,重要的问题便是广泛而激动的不满情绪究竟会达到何种程度,又该如何来应对它?

于是,巩固新保守主义式的权威主义,就浮现为一种潜在应对方案。我在第三章中指出,新保守主义保持了建立不对称市场自由的新自由主义动力,但通过转而依靠权威主义、等级制,甚至军事手段来维持法律和秩序,从而将新自由主义的反民主面相凸显出来。我在《新帝国主义》(The New Imperialism)一书中考察了汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)的命题——国内外军国主义必然会走到一起——并下结论认为,“9·11”袭击后长期策划和正当化的新保守主义国际冒险主义,既是为了控制美国国内的骚乱和相当分裂的政治体,也是为了通过控制石油资源而实施地缘政治策略,维持美国的全球霸权地位。国内外的恐惧与不安非常容易就被操纵来为政治目的服务(比如这次美国换届大选)。[18]

[18] H. Arendt, Imperialism (New York: Harcourt Brace Janovich, 1968 edn.); Harvey, The New Imperialism, 12-17.

但是,新保守主义也主张一种更高的道德目标,其核心是诉诸民族主义——我们在第三章中已经看到,这种民族主义长期以来就与新自由主义有千丝万缕的关系。然而,美国民族主义具有双重性格。一方面,它预设:上帝赐予(在宗教祈求方面做得很周密)美国的必然命运就是成为地球上最强大的力量(如果不是在一切事情上——从棒球比赛到奥运会——都名列第一的话),并且,作为自由、解放、进步的灯塔而受到全世界的不断膜拜和效仿。据说,每个人都渴望生活在美国,或像美国人那样生活。因此,美国慷慨仁慈地将其资源、价值和文化无偿赐予世界上其他地区,为的是将美国价值和美国化的好处带向全世界。但是,美国民族主义也有其阴暗的一面,偏执狂式地惧怕来自外部敌人和邪恶势力的威胁。这一恐惧针对外国人、移民、外部煽动者,当然现在是针对“恐怖分子”。这经常导致国内严防死守、中止公民的自由和解放——比如1920年代针对无政府主义者的迫害时期,1950年代的麦卡锡主义对抗共产主义者及其同情者的时期,理查德·尼克松偏执狂式地对待越南战争中的对手,而自“9·11”以来美国倾向于将所有批评政府政策的人都视作敌人的帮凶。这种民族主义很容易掺进种族主义(尤其是目前针对阿拉伯人)、约束公民自由(爱国法案)、限制言论自由(监禁没有公布新闻来源的记者)、支持以囚禁和死刑来惩罚不法行为。在国外,这种民族主义导致的是采取隐秘行动(如今是采取先发制人战争)铲除一切貌似威胁到美国价值霸权地位和美国利益集团统治的最细微苗头。在历史上,以上两股民族主义总是相互并存。[19]它们有时候会处于公开的相互对立状态(例如,关于如何应对1980年代中美洲革命,就产生了意见分歧)。

[19] D. King, The Liberty of Strangers: Making the American Nation (New York: Oxford University Press, 2004).

1945年后,美国将前一种民族主义假设传播到全世界(例如1945年后,马歇尔计划帮助被战争摧毁的欧洲经济重新恢复),而同时在国内实施麦卡锡主义;但冷战的结束改变了一切。世界其他地区不再向美国寻求军事保护,并几乎在一切事情上都从美国统治中摆脱出来。美国从未受到世界其他地区如此的孤立,既是在政治上和文化上,如今甚至也是在军事上。而这种孤立状态并不像以前那样是因为美国从世界事务中退出,而是美国过度和单边的干预主义后果;除此之外,当美国经济比以前更深入地卷入全球生产和金融网络之中时,这种孤立也会发生。结果造成了两种民族主义危险的融合。通过在被认为威胁极大的全球反恐战争中,对外国采取“先发打击”的措施,美国公众可以想象自己正在努力慷慨地为各地带去自由和民主(尤其是带去伊拉克),同时也对某些未知且隐匿的敌人——他们正威胁到美国人的生存——表现出最深的恐惧。布什政府和新保守主义者的修辞便围绕上述两个主题喋喋不休,这很好地帮助了布什成功连任。

我在《新帝国主义》中指出,有很多迹象表明美国霸权正摇摇欲坠。美国在1970年代期间失去了全球生产领域的统治地位,而1990年代美国在全球金融业中的力量也开始降低。美国技术领导的角色正受到挑战,而其文化和道德领导的霸权地位也在迅速式微,只剩下军事力量作为统治全球的唯一明确武器。甚至美国的军事强力也仅限于遥控三万英尺上空的高科技破坏力量,伊拉克战争已证明美国在地面作战方面的局限。全球资本主义中某种新型霸权结构的转变,为美国设置了一道选择题:要么和平地完成转变,要么通过灾变。[20]美国统治精英们目前的姿态更倾向于采取后一种方案。美国内部的民族主义很容易被下述观念拉拢:高度通货膨胀或长时期通货紧缩等经济困难要由其他人负责,比如中国和东亚,或石油输出国组织和阿拉伯国家,它们未能以合适的方式满足美国庞大的能源需求。“先发打击”的教条已经准备妥当,而毁灭性力量也蓄势待发。这一论述继续认为,受到围攻和明显威胁的美国有义务在必要时依靠军事手段保卫自身、自身的价值和生活方式。这种灾难性的、在我看来是自杀式的考虑,并不超出目前美国领导班子的能力之外。这个领导班子已经证明自己喜欢镇压国内异议,并以此笼络了相当多的民众支持。毕竟,相当部分美国民众认为美国的《权利法案》是受共产主义鼓动的文件,而另一些人——事实上是少部分人——欢迎任何具有末日大决战(Armageddon)色彩的事情。反恐怖主义法、在关塔那摩监狱放弃《日内瓦公约》、随时准备给任何反对势力贴上“恐怖主义”标签——凡此种种,都是预兆迹象。

[20] G. Arrighi and B. Silver, Chaos and Governance in the Modern World System (Minneapolis: Minnesota University Press, 1999); 亦见平装版Harvey, The New Imperialism(Oxford:Oxford University Press, 2005)后记。

幸运的是,美国国内可以(某种程度上已经)调动大量抗议声音,反对此类灾难性和自杀式倾向。不幸的是,这种抗议往往零散、群龙无首、缺乏统一的组织,就像目前这个样子。在某种程度上,这是自我伤害导致的结果,这种自我伤害发生于劳工运动内部、广泛包含身份政治的运动内部,也发生于所有后现代知识潮流的内部——这些潮流不自知地与白宫走到一起,认为真理既是由社会建构的,同时也仅仅是话语效果。特里·伊格尔顿(Terry Eagleton)批判利奥塔(Lyotard)的《后现代状况》(Postmodern Condition),认为在这本书里“真理、权威和修辞骗局没有区别;巧舌如簧或善于讲故事的人掌握着权力”,这样的批判值得记取。我认为,比起我在1989年的引用,这些批评更适合于我们目前的时代。[21]如果我们要找到逃离目前困境的出口,就必须反驳并停止白宫编造的故事和英国唐宁街编织的舆论导向。有一种真实就存在在那里,并正在快速把我们虏获。但我们应该奋力去向哪里?如果我们能驾驭自由这匹好马,我们该骑着它去向何方?

[21] 引自Harvey, Condition of Postmodernity, 168-170。

替代性方案

人们喜欢讨论替代性方案,似乎这是在描述未来社会的蓝图,以及勾勒出到达那里的路线。这样的活动或许能获益颇多,但我们首先要开启一个政治进程,使得我们能够识别可行的替代性方案和真正的可能性。主要有两条路可走:我们可以参与到众多实际存在着的抗议运动之中,并试图从这些运动的激进主义中提取出一种具有广泛基础的对抗性方案的精髓。我们也可以诉诸理论和实践分析,探讨我们目前的状况(如我在此做的工作)并设法依靠批判分析推导出替代性方案。采取后一种方式,决不是假定现有的抗议运动是错误的或理解有误的。同样,抗议运动不能够假定分析性探究与它们的事业毫不相干。我们的任务是要开启两种方式之间的对话,并借此加深集体理解,制定更充分的行动方针。

新自由主义化在自身内外都激起了广泛抗议运动,这些运动中有许多和1980年前以工人为基础的主导性运动截然不同。[22]我说“许多”而非“所有”,因为以工人为基础的传统运动绝没有消亡,甚至在发达资本主义国家也没有消亡,虽然在那里工人运动力量因新自由主义的打击而受到相当程度削弱。1980年代期间,韩国和南非的劳工运动非常兴盛,而拉丁美洲许多地区的工人阶级政党就算没有执政,也相当强势。在印尼,一场具有巨大潜在重要性的初生劳工运动,正在争取自己的声音。中国潜在的劳工骚动虽然无法预言,但力量也相当强大。同样不清楚的是,美国的工人群众是否会永远被共和党和民主党的诡计固定在下述政治之中——在过去一代人的时间里,美国工人经常自愿投票反对自己的物质利益,为的是文化民族主义、宗教、道德价值等理由。考虑到变动的局势,没有理由排除美国可能在未来数年内出现大众社会民主的、甚或民粹主义的反新自由主义政治。

[22] S. Amin, ‘Social Movements at the Periphery’, in Wignaraja (ed.), New Social Movements in the South, 76-100.

但是,反抗掠夺性积累的斗争正在相当不同的战线上激起社会和政治斗争。[23]部分是由于产生自不同的条件,这些运动的政治定位和组织模式明显不同于典型的社会民主政治。例如,墨西哥恰帕斯州(Chiapas)发生的萨帕塔起义并不寻求夺取国家力量或完成政治革命;相反,它寻求的是更具包容性的政治。其理念是:通过整个市民社会,用一种更开放和流动的方式寻找替代性方案,以便满足不同社会群体的具体需要,并使这些群体都能改善自己的生活。组织上,这一运动倾向于避免先锋主义,拒绝采取政治党派的形式;相反,它更愿意保持国内社会运动的形式,试图形成一种以本地文化为中心(而不是处于边缘)的政治力量集团。很多环境保护运动——如那些寻求环境正义的运动——采取的也是相同的道路。

[23] W. Bello, Deglobalization: Ideas for a New World Economy (London: Zed Books, 2002); Bello, Bullard, and Malhotra (eds.), Global Finance; S. George, Another World is Possible IF... (London: Verso, 2003); W. Fisher and T. Ponniah (eds.), Another World is Possible: Popular Alternatives to Globalization at the World Social Forum (London: Zed Books, 2003); P. Bond, Talk Left Walk Right: South Africa's Frustrated Global Reforms (Scottsville, South Africa: University of KwaZulu-Natal Press, 2004); Mertes, A Movement of Movements; Gill, Teetering on the Rim; Brecher, Costello, and Smith, Globalization from Below.

此类运动的结果是将政治组织的区域从传统的政治党派和劳工组织,转向不那么集中的政治动力——后者属于贯穿整个市民社会的社会行动。这类运动不那么集中,但它们直接与特殊的问题与支持者发生关联;它们依靠镶嵌于日常生活细节和斗争细节而获得力量,但也正是如此,它们经常发现自己很难脱离地方性和特殊性,去理解新自由主义掠夺性积累及其过去和现在与重建阶级力量之关系背后的大政治。

这些斗争简直样式繁多,以至于人们有时很难想象它们相互之间有什么联系。这些斗争都属于1980年代以来席卷全球并一直吸引人们眼球的抗议运动,这些运动形成一种不稳定的混合局面。这些运动和骚乱有时遭到残酷镇压——很大程度上是国家权力以“秩序和稳定”为名采取镇压行动。在其他地方,随着掠夺性积累产生出剧烈的社会对抗和政治对抗,这些运动就沦为种族间的暴力和国内战争。统治精英的“分而治之”计策,或对抗势力之间的竞争(例如,法国利益集团和美国利益集团在某些非洲国家的竞争),经常是这些斗争的核心内容。由于受到军事支援,或有些情况下拥有受过主要军事机器(美国领衔,英国和法国其次)训练的特种部队,许多国家作为发展中国家的附属国,通常会带头以镇压和整肃系统无情扼杀那些挑战掠夺性积累的激进主义运动。

这些运动自身已经产生出大量有关替代性方案的理念。有些运动试图完全或部分摆脱新自由主义全球化的巨大力量,另一些(如“五十年足矣[Fifty Years Is Enough]运动”)则试图通过改革或解散如国际货币基金组织、世界贸易组织、世界银行等强大组织,实现全球社会和环境正义(虽然有趣的是,美国财政部的核心力量从来未被提及);还有一些(特别是“绿色和平”之类的环境保护主义者)则强调“收回共有物”的主题,借此表明与既往斗争有着根深蒂固的连续性,也与贯穿殖民主义和帝国主义残酷历史的各种斗争有着深层的连续性。有些人(如哈特[Hardt]与内格里[Negri])设想一种流动的诸众,或一种全球市民社会内的运动,以此对抗新自由主义秩序(被阐释为“帝国”)的分散和去中心的权力,另一些人更温和地指望地方关于新型生产体系和消费体系的试验(如地方交易系统[LETS]),推动此类试验的是完全不同的社会关系和生态实践。还有人相信更传统的政治党派结构(例如,巴西的工人党或印度与共产主义者联盟的国大党),目标是夺取国家力量以作为迈向全球经济秩序改革的步骤。如今,上述不同的潮流都在世界社会论坛(World Social Forum)上汇聚到一起,试图界定它们的共同之处,并建立一种组织化力量以对抗各种版本的新自由主义和新保守主义。已经有大量文献认为“另一个世界是可能的”;世界各地都在进行着有时试图概括、有时试图综合各种社会运动所包含的差异性理念的努力。这一切令人钦佩,也令人鼓舞。

但是,我们能从这里所进行的分析中得出什么结论?首先,镶嵌型自由主义和随后的新自由主义化转向的整个历史都表明,不管是遏制还是恢复精英阶级力量,阶级斗争都在其中起到重要作用。虽然阶级斗争被有效地遮掩起来,但我们还是经历了一代人时间的复杂斗争:统治精英谋求重建、增加,或者(如中国和俄罗斯)建立一种压倒性的阶级力量。进一步的新保守主义转向表明,经济精英及其准备用以保持自身力量的权威主义策略,将走到何种地步。这一切发生于工人阶级体制式微的数十年里,也是在同一时期内,许多改革论者越来越相信,“阶级”是个无意义的范畴,或至少是早就不适用的范畴。在这一过程中,各色改革论者似乎都屈从于新自由主义思想,因为新自由主义的首要虚构之一,就是认为“阶级”是一个虚构范畴,只存在于社会主义者和隐秘的共产主义者的想象中。特别是在美国,“阶级战争”的表达如今只有在右翼媒体中能听到(例如《华尔街日报》),用于诋毁所有威胁到所谓统一和连贯的国家目标(也就是重建上层阶级力量!)的批评。因此,我们必须记取的第一个教训就是,如果事情看上去像是阶级斗争,其行为方式像阶级战争,那么我们就该大方地称之为“阶级斗争”。大众要么让自己听命于由压制性的、日益增强的上层阶级力量所规定的历史和地理轨道,要么在阶级的层面对此做出回应。

这样说并不是乡愁般地缅怀某个失落的黄金时代——在那时,如“无产阶级”等虚构范畴正积极发挥作用;也并不必然意味着(如果曾经有过的话)存在着那种简单的阶级概念,我们可以将它作为改变历史的首要的(且不说是唯一的)代理人。并不存在马克思主义者设想的无产阶级乌托邦领域,可以供我们依靠。指出阶级斗争的必要性和必然性,并不是说阶级构成的途径是既定的,或者甚至是可以提前决定的。大众阶级和精英阶级的运动创造自身,虽然从来不是以自己选择的条件创造自身。那些条件充满种种复杂性——种族、性别、族裔等区分,与阶级身份密切交织在一起。新自由主义化的显著特征,体现为下层阶级高度种族化,以及贫穷人口中越来越多的女性。新保守主义的道德秩序建立在一种非常特殊的家庭观念基础上,而新保守主义对女性权利和生育权利的打击(有趣的是,这一现象发生于1970年代末,当时新自由主义正初露锋芒),则是这种道德秩序的关键因素。

分析还显示,目前的大众运动如何以及为何分为两部分。一方面,许多运动围绕着我所谓的“扩大再生产”方面展开,其中核心议题是工资劳动剥削和规定社会工资的诸种条件。另一方面,许多运动是针对掠夺性积累的,这些运动包括抵制原始积累的经典形式(如强迫农民离开土地);抵制国家从所有社会义务领域(除了监督和治安)突然撤出;抵制破坏文化、历史和环境的实践;抵制由当今金融资本联手国家进行的“强制性”通货紧缩和通货膨胀。找到这些不同运动之间的有机联系,是一项紧迫的理论和实践任务。但我们的分析也表明,要完成这项任务,只能通过追踪资本积累过程的动力,这一积累过程的特征是动荡不定且不断加深的不均衡地理发展。我们在第四章已经看到,这种不均衡性通过国家间的竞争而积极推动新自由主义化传播。对于复兴的阶级政治而言,其任务之一就是将这种不均衡地理发展转变为一项资产,而不是一项债务。统治阶级精英的“分而治之”政治必然会受到联合势力的对抗:左翼政治联合其同情的地方自决力量之复兴。

但是,分析也强调利用新自由主义规划和新保守主义规划之中的矛盾。修辞(有利于所有人)和现实(有利于一小撮统治阶级)之间的鸿沟如今昭然若揭,“市场就是竞争和公正”的观念正在越来越多地被各种事实所否定:企业和金融力量的过分垄断、集中化和国际化。阶级不平等和区域不平等的扩大令人乍舌,既发生在国家内部(如中国、俄罗斯、印度和南非),也发生在国家之间,所带来的严重政治问题无法再用什么美好新自由主义世界的“过渡期”为名而打发。越是意识到新自由主义是一项失败的乌托邦修辞,掩盖的是统治阶级力量的成功重建计划,就越能为大众运动的复兴铺下道路,倡导平等的政治要求并寻求经济公正、公平贸易,以及更多经济保障。

权利话语的兴起(我们在之前一章已经讨论过),既带来机遇也带来问题。甚至诉诸传统的自由主义权利观念也可以形成一把有力的“抵抗之剑”,借以批判新保守主义式的权威主义——特别是考虑到“反恐战争”在各地(从美国到中国、再到车臣)都已经被用来作为减少公民自由和政治自由的借口。越来越多的声音要求承认伊拉克自决和自治的权利,这就是遏制美国在伊拉克的帝国主义花招的强力武器。但是,我们也可以界定另外的替代性权利。对于作为塑造了我们生活的主导性进程——无止境的资本积累——的批判,需要同时批判那些奠定了新自由主义基础的特殊权利(反之亦然):个人私有产权和盈利权。我在其他地方罗列过一系列全然不同的权利,包括生活机遇权、政治联合权和“良善的”治理权,支持由生产者直接管理生产过程、人身不可侵犯和人身完整(integrity)的权利、从事批判而不必害怕报复的权利、适宜而健康的生存环境的权利、公共财产资源的集体控制权、空间生产权、差异权,还有包含于我们作为类存在的身份之中的种种权利。[24]但是,提出与新自由主义视为神圣不可侵犯的权利相区别的权利,就有责任去实现一种替代性的社会过程,以便这些替代性权利能在其中得到落实。

[24] Harvey, Spaces of Hope, 248-252.

对于新保守主义为自身权威和正当性所主张的道德高地,我们也可以针锋相对地进行类似的论辩。道德共同体和道德经济的理念,对历史上的改革运动而言并不陌生。其中许多反对掠夺性积累的运动(例如萨帕塔起义),正在以道德经济的方式积极表达对于替代性社会关系的渴望。并非只有媒体霸权所调动的反动宗教右翼才能定义道德,也并非只有通过企业富人势力主导的政治进程才能表达道德。我们必须对抗在混乱的道德论辩底下进行的统治阶级力量重建,不能认为所谓“文化战”转移了人们对阶级政治的注意力而放弃它们,哪怕其中有一些或曾混淆视听。事实上,新保守主义者中兴起的道德论辩,不仅证明人们害怕个体化的新自由主义会带来社会解体,而且证明广泛的道德对抗已经存在了:反对新自由主义实践所带来的异化、混乱、排斥、边缘化和环境破坏。这种针对纯粹市场伦理的道德对抗,如何转变为文化抵抗甚至政治抵抗,是我们时代中需要正确读解的符号,而不应将其弃之一旁。此类文化斗争与争取击退统治阶级坚不可摧的力量的斗争之间的联系,要求我们进行理论和实践的考察。

然而,受到新保守主义者的权威主义支持的、新自由主义的极端反民主性质,无疑应该成为政治斗争的主要焦点。如今,名义上“民主”的国家(如美国)在民主方面的缺陷非常严重。[25]在这些国家,政治代表向金钱势力低头,并被后者腐蚀,更不用说非常容易就被操控和腐化的选举体系了。基础制度安排有着严重偏袒;来自人口数量不到全国20%的二十六个州的议员却握有超过半数的投票,可以决定国会立法的议事日程。此外,明目张胆地重新划分选区以利于当政者,此举却被司法系统视为合宪——这个司法系统越来越多地充斥着新保守主义笼络的政客。拥有巨大权力的机构(如联邦储备局)自外于任何民主控制之外。国际上的情况甚至更糟糕,因为对于像国际货币基金组织、世界贸易组织和世界银行等机构来说,无所谓什么义务,更别提什么民主影响了;而无政府组织在没有民主意涵或民主监督的情况下也可以运作,无论其行为意图多么好。这并不是说民主制度就一点问题都没有。新自由主义理论担心特殊利益集团会对立法过程产生不当影响,这种担忧最充分地体现于企业说客和企业与政府之间的旋转门上——确保美国国会(还有美国州立法机构)满足金融界的利益,并且仅仅满足金融界的利益。

[25] Task Force on Inequality and American Democracy, American Democracy in an Age of Rising Inequality描绘了一幅令人不安的图景。

恢复民主统治的诉求以及经济、政治、文化平等与正义的诉求,并不意味着回归某个黄金时代。在每一种情况中,意义都需要被重新发明出来,以应对当今的种种条件和潜能。古代雅典的民主与我们今天所必须赋予这个词的意义毫无关系,我们要面临五花八门的环境——圣保罗、约翰内斯堡、上海、马尼拉、旧金山、利兹、斯德哥尔摩,还有拉各斯[26]。令人惊喜的是,全球各地——从中国、巴西、阿根廷、韩国、台湾地区,到南非、伊朗、印度、埃及——在中东那些正在斗争的国家,也在当今资本主义的腹地,正活跃着许多群体和社会运动,它们正共同推动着表达某些民主价值的种种改革。[27]

[26] Lagos,尼日利亚首都。——译者

[27] 汪晖在他的书China's New Order中分析中国时经常提到这一论述。

凭借相当多的国内民众支持,美国领导人们带给世界的理念是:美国新自由主义的自由价值是普遍且优越的,这些价值值得人们为之牺牲。世界已经准备好拒绝这种帝国主义姿态,并向新自由主义和新保守主义的资本主义腹地注入一套截然相反的价值:这些价值属于一个开放的民主社会,致力于实现社会平等以及经济、政治和文化正义。罗斯福的论辩开始有了实现的可能,美国内部必须建立一种联合以重新获得对国家机器的大众控制,并借此推动深化民主实践和民主价值,而不是用市场力量的铁蹄践踏它们。

比起新自由主义所祈求的自由前景,还有远为高尚的自由前景有待我们去争取。比起新自由主义所允许的治理体系,还有远为有价值的治理体系有待我们去建立。

上一篇 回目录 下一篇