中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 〔美〕跟大卫·哈维读《资本论》(第二卷)(2013)

七

信用和银行系统的作用

(第三卷 第27章开始)

那么,为什么信用对资本的生产和再生产是必要的呢?在什么意义上能把金融部门的活动看作价值和(或)剩余价值的生产?第27章,马克思列举了许多金融部门发挥的重要作用。总结如下:

1. 它促进了货币资本在部门和产业之间的顺畅流动,这样利润率到处都被平均化了。马克思在此之前把信用的功能归为“阶级的共有资本”,我认为主要就是这个意思。资本的“蝴蝶”形式不停地移动,使不同产业、活动和地区的收益率标准化。

2. 它显著地减少了(a) 流通费用——通过免除商品货币的使用,用纸币取代黄金和降低了为适应商品交换的波动而持有准备金(窖藏)的必要性,同时(b) 减少周转时间(或者“加速商品形态变化的速度”和加速“货币流通的速度”)。这种流通的加速通常会延伸到资本的再生产过程。总之,它促进了资本的加速(周转时间的分析很清楚地表明了这点)。

3. 它允许股份公司的成立,使可能的生产规模惊人地扩大了,允许以前的政府职能私有化,并有助于集中资本(正如第一卷中提到的)。这意味着许多资本主义企业现在取得了和私有、个人相对立的社会特征。马克思有些令人惊讶地推断:“这是作为私人财产的资本在资本主义生产方式本身范围内的扬弃。”它加强了这种转化——“实际执行职能的资本家转化为单纯的经理,别人的资本的管理人,而资本所有者则转化为单纯的所有者,单纯的货币资本家。”[1]

后一种转化会导致一系列后果。如果经理确实只获得监督工资,那么资本现在就表现为产权,这种产权是由谋求利息的纯粹的货币资本的所有权内生的,是“与一切在生产中实际进行活动的个人(从经理一直到最后一个短工)相对立的”。[2]剩余价值的生产表现为满足这种权利的一种纯粹手段。作为直接生产者的资本家变成了其他人的货币资本的管理者:

在股份公司内,[生产]职能已经同资本所有权相分离,因而劳动也已经完全同生产资料的所有权和剩余劳动的所有权相分离。资本主义生产极度发展的这个结果,是资本再转化为生产者的财产所必需的过渡点,不过这种财产不再是各个相互分离的生产者的私有财产,而是联合起来的生产者的财产,即直接的社会财产。

[3]

不论什么时候,当“联合起来的生产者”这个概念被马克思提起时,它通常意味着某种进步的可能性。资本通过成立股份公司而获得的“社会化”表明它处于一种有潜力向不同方向演化的过渡状态。这对资本的运动规律如何运行产生了影响:

因为利润在这里纯粹采取利息的形式,所以那些仅仅提供利息的企业仍然可以存在;这是阻止一般利润率下降的原因之一,因为这些不变资本比可变资本庞大得多的企业,不一定参加一般利润率的平均化。

[4]

保罗·博卡拉(Paul Boccara),20世纪60年代末法国共产党的主要理论家,认为这是这些年中阻碍利润率趋于下降的主要力量。投资于大规模基础设施的资本(不论是由国家还是股份公司融资)的确可以,而且一般也是以这种方式流通的——只要求利息,事实上补贴了其他地方的利润。个别资本家也可以选择租用他们的大部分不变资本(比如叉式升降车和其他形式的机械),从而节约了大量不变资本的费用(对他们而言)。他们只支付了以商品形式借贷的资本的等值利息,而不是支付商品的全部价值(利息加利润)。

现在,固定资本的物理量(physical mass)嵌入建成环境(这个物理量证明了生产中不变资本与可变资本比率极大提高的观点)中,这种固定资本的绝大部分主要不是通过相关商品的直接买卖而是作为获取租金的生息资本进行循环。地租的榨取和生息资本流通(巨额的抵押贷款市场的存在就是绝好的例证)之间的关系就成为资本主义动态中的重要特征。这是一个马克思几乎没有涉及的话题(尽管我们很快就会看到,抵押贷款被定义为“虚拟资本”的一种形式)。

但是更深层次的可能性是这样的。生产资本家转化为单纯的经理引起“资本主义生产方式在资本主义生产方式本身范围内的扬弃,因而是一个自行扬弃的矛盾,这个矛盾明显地表现为通向一种新的生产形式的单纯过渡点”。[5]这是相当惊人的陈述。它意味着什么?这种转变不一定指向进步的方向:

它在一定部门中造成了垄断,因而引起国家的干涉。它再生产出了一种新的金融贵族,一种新的寄生虫,——发起人、创业人和徒有其名的董事;并在创立公司、发行股票和进行股票交易方面再生产出了一整套投机和欺诈活动。这是一种没有私有财产控制的私人生产。

[6]

第二帝国时期巴黎风趣的评论者们说,资本和商业变成了“其他人的钱”,指的就是这种情况。这就是贝列拉兄弟构想的世界:圣西门的乌托邦成为反乌托邦。马克思指出的“金融贵族”在今天更加显要。

“信用为单个资本家或被当作资本家的人,提供在一定界限内绝对支配他人的资本,他人的财产,从而他人的劳动的权利……对社会资本而不是对自己的资本的支配权,使他取得了对社会劳动的支配权。”马克思认为这里涉及的社会化有巨大的潜在重要性。“一个人实际拥有的或公众认为他拥有的资本本身,只是成为信用这个上层建筑的基础。”结果,“在这里,一切尺度,一切在资本主义生产方式内多少还可以站得住脚的辩护理由都消失了。进行投机的批发商人是拿社会的财产,而不是拿自己的财产来进行冒险的。资本起源于节约的说法,也变成荒唐的了,因为那种人正是要求别人为他而节约”。[7]

告别节俭的新教伦理和资本主义兴起的韦伯式神话吧——“资本是本人劳动和节欲的果实”这一“幻想”破灭了[8]。它揭露了节欲论的谎言,破坏了利润作为资本家美德的回报的道德说教。资本家只是借他人的储蓄来赚钱。

在资本主义生产很不发达的阶段还有某种意义的各种观念,在这里变得完全没有意义了。在这里,成功和失败同时导致资本的集中,从而导致最大规模的剥夺。在这里,剥夺已经从直接生产者扩展到中小资本家自身。这种剥夺是资本主义生产方式的出发点;实行这种剥夺是资本主义生产方式的目的,而且最后是要剥夺一切个人的生产资料……这种剥夺在资本主义制度本身内,以对立的形态表现出来,即社会财产为少数人所占有;而信用使这少数人越来越具有纯粹冒险家的性质。因为财产在这里是以股票的形式存在的,所以它的运动和转移就纯粹变成了交易所赌博的结果;在这种赌博中,小鱼为鲨鱼所吞掉,羊为交易所的狼所吞掉。

[9]

总之,信用制度成为原始积累的当代形式的主要工具,我将这种原始积累的当代形式称作“掠夺式积累”。今天的金融贵族的财富有多少是通过金融体系的阴谋剥夺他人的财富(包括其他资本家)积累的呢?

但是以上论述存在一些深层次的不一致,马克思没有明确地阐述。他考察货币经营资本历史时要阐明的一般主题是,高利贷和利息必须被规训并服从于一般的资本主义生产方式以及特殊的产业资本循环的要求。然而这些段落意味着资本主义信用制度完全不受控制,以致它现在反而以有害的、扭曲的方式威胁到资本和剩余价值生产的世界。它以掠夺式积累而不是在生产领域剥削劳动力为中心。它在经济中再次引入高利贷业务,尽管和很久以前的高利贷完全不同。这会威胁到资本积累的持续性吗?马克思没有给出明确的答案,但确实暗示了这种可能性。

这个问题似乎渗透到了随后的研究中。结果是一个有趣的分析式描述,对理解当前我们所处的全球状态及其金融矛盾是有帮助的。“如果说信用制度表现为生产过剩和商业过度投机的主要杠杆,那只是因为按性质来说具有弹性的再生产过程,在这里被强化到了极限。它所以会被强化,是因为很大一部分社会资本为社会资本的非所有者所使用。”[10]这无疑是亚当·斯密声明他反对股份公司的基本理由——除了为大规模运输企业(比如运河)和公共设施融资外,否则它们就无法建成。信用制度的兴起清楚地表明,“建立在资本主义生产的对立性质基础上的资本增殖,只容许现实的自由的发展达到一定的限度,因而,它事实上为生产造成了一种内在的、但会不断被信用制度打破的束缚和限制”。总之,信用是使资本积累避开所有限制的主要手段,因为信用货币可以无限制地创造出来。马克思继续陈述:“信用制度加速了生产力的物质上的发展和世界市场的形成;使这二者作为新生产形式的物质基础发展到一定的高度,是资本主义生产方式的历史使命。”(注意这里的目的论,但同时也要注意这里没有直接暗示新的生产方式可能是什么样的)。从这一立场来看,信用制度大大促进了价值和剩余价值的生产:“同时,信用加速了这种矛盾的暴力的爆发,即危机,因而促进了旧生产方式解体的各要素。”信用制度“把资本主义生产的动力——用剥削他人劳动的办法来发财致富——发展成为最纯粹最巨大的赌博欺诈制度,并且使剥削社会财富的少数人的人数越来越减少;另一方面,造成转到一种新生产方式的过渡形式”。[11]

所以“骗子”伊萨克·贝列拉预言的是什么?马克思提出一些积极的可能性。股份公司强调生产的社会化,于是出现了“财富作为社会财富的性质”和这种财富“仍然局限”在私人所有权的“资本主义界限之内”的“对立”。这种社会化可以得到解放吗?这种矛盾可以得到利用吗?马克思似乎这样认为:

工人自己的合作工厂,是在旧形式内对旧形式打开的第一个缺口,虽然它在自己的实际组织中,当然到处都再生产出并且必然会再生产出现存制度的一切缺点。但是,资本和劳动之间的对立在这种工厂内已经被扬弃,虽然起初只是在下述形式上被扬弃,即工人作为联合体是他们自己的资本家,也就是说,他们利用生产资料来使他们自己的劳动增殖。这种工厂表明,在物质生产力和与之相适应的社会生产形式的一定的发展阶段上,一种新的生产方式怎样会自然而然地从一种生产方式中发展并形成起来。

[12]

如果没有工厂制度的兴起,这种强调合作和有组织的企业内部分工的合作工厂就不会出现,同时信用制度提供了

按或大或小的国家规模逐渐扩大合作企业的手段。资本主义的股份企业,也和合作工厂一样,应当被看作是由资本主义生产方式转化为联合的生产方式的过渡形式,只不过在前者那里,对立是消极地扬弃的,而在后者那里,对立是积极地扬弃的。

[13]

这种积极的可能性被社会主义思想家反复提起,比如彼得·德鲁克关于“养老金社会主义”的评论,或更积极的鲁道夫·迈德纳(Rudolf Meidner)的计划——用工人的法人所有权逐渐取代资本主义,即用股票来支付工人的一部分工资,从而最终将现在雇用他们的企业的所有权授予工人。[14]虽然这种转变的希望继续不断涌现,但不幸的是,主要的历史趋势毫无疑问是相反的、消极的那种可能性。

这使我们想到了整个《资本论》三卷中不时地提到的观点——集体的、联合的劳动组成了建立反资本主义替代选择的基础。由于这里是马克思极少地实际上描述从资本主义到社会主义和共产主义的过渡机制的几个地方之一,所以迫切需要做一些评论。马克思完成这一章的草稿后,恩格斯插入了几页来描述公司资本的力量的演化。可以推断出,恩格斯认为从这一切中建立任何进步事物的时机都早已过去了。恩格斯在其他地方写到,马克思非常尊敬圣西门的思想,即为了进步的目的运用联合起来的资本的力量。在这里,马克思美化了这个思想,并提出了通过工人的协同控制来管理联合起来的资本的前景。尽管他承认这些工人合作社注定会再生产出现存制度的许多缺点,但它们至少为通过合作运动和实践的传播来征服一个国家提供了一个依据。马克思似乎认为在19世纪50年代和60年代曾经真实地存在过这种可能性,而恩格斯则似乎认为这一时机很快地消失了。但是即使在那时,这种可能性真的存在吗?

这一问题很重要,因为当代许多正在进行的运动相信这一时机已经再次来临了——通过接管工厂进行的生产的民主化,可选择的“团结经济”(Solidarity Economy)的发展,物物交换网络和其他合作形式——它们本身就是一条通向一个彻底反资本主义的政治和经济生活重建的道路。尽管许多参与者意识到,在合作社形式里,不仅自我剥削十分困难,而且不可避免地再生产出了他们寻求取代的资本主义制度的很多缺陷,这条道路还是经常被描述为民主的反资本主义运动的唯一选择。似乎信用制度的兴起和资本社会化提供了合作社和工人控制可能兴盛的“自然”基础。然而,这里没有提到《共产党宣言》中把所有信用集中于工人控制的国家手中的要求。

我们回到我们自己的时代中引人注目的例子——蒙德拉贡。它在没有国家支持的情况下成功了。但是正如我们所看到的,它能生存下去部分是因为它在生产资本、货币资本和商品资本的流通间建立了联系。它有自己的信用和零售结构。股东之间的报酬差异是相当有限的,并且决策的制定是民主的。讽刺的是,左翼对蒙德拉贡的主要批评是它像公司和股份企业一样运作。因此,正如马克思直觉地感到的那样,在联合起来的资本(圣西门曾做过大量阐述)和可替代的合作起来的工人(在资本主义的框架内产生和生存)之间存在着潜在的连续性。如果地球被蒙德拉贡覆盖,如果工人控制的企业在阿根廷可以生存并扩散,即便它们必然再生产出资本主义形式的竞争和自我剥削,那么我们也将生活在一个完全不同且可能进步得多的世界里。马克思提及资本主义生产方式在本身范围内的扬弃并将其描述为自我解体的矛盾时,说的是这个意思吗?这些问题很有意思。

但是也有许多引人警戒的故事。前些年,皮奥里和萨贝尔写了一本颇有影响力的《第二次产业革命》。他们提出,弹性专业化和小批量生产的新劳动实践,为工人控制的小规模合作生产(如第三意大利的艾米利亚—罗马涅区所展示的)开辟了空间(和1848年存在的相似);这种形式将打败公司主导的工厂生产形式,并提供转化到分散的社会主义的机制。[15]皮奥里和萨贝尔发起了一场相当有效的运动(特别是在欧洲)来说服组织起来的工人放弃对新技术和新组织形式的敌意,让他们像拥护自由解放一样拥护弹性专业化(他们非常迷恋蒲鲁东的观点,当然这些观点是马克思不能容忍的)。皮奥里和萨贝尔没有意识到的是,弹性专业化促进了灵活积累下的恶意剥削的实践,而灵活积累居于新自由主义计划的核心。弹性专业化成为所有采用它的生产场所中规训和压制劳动力的主要手段。现在再没人亲切地说它能带来解放了。历史上很多事物看似蕴含着解放的可能性,结果却是资本主义剥削的支配性实践的回归,这的确很令人悲哀。所以,当心你自己的愿望。

论第三卷第28章:流通手段和资本

第28章主要辨析图克和其他认为货币作为资本和作为流通中的通货存在差别的人的观点。我不会在任何细节上检查马克思的批评(以及恩格斯的补充)。从马克思的角度来看,更有意义的区别是货币被资本家用来购买用于生产的商品,还是被借来购买已经生产出来的商品。这个区别是“收入的货币形式和资本的货币形式之间的区别”。[16]两种货币的使用都包含在产业资本的流通中。马克思有时把流入生产的信用称为“货币资本”,与流向消费者支持市场中价值和剩余价值实现的“货币经营资本”相对立。

银行家能为生产提供借贷资本,为消费者提供用来购买已经生产出的产品的信用。比如,同一个银行家可以借钱给开发商建设住宅,同时借钱给用抵押贷款购买这些房屋的消费者。对支付手段的需求(消费者信贷)和对购买手段的需求(借贷资本)既不同步也不相等。但是任何一个的缺乏都会构成产业资本流通的障碍。尽管马克思没有提出这一点,我们也可以推断这种可能——在放松信贷和大量流动性过剩的条件下,关键商品(比如住房)的供给和需求都能创造投资“泡沫”,这恰恰是因为生息资本可以自由地流动,同时影响了供给和需求条件:“两个流通领域具有一种内在联系,因为一方面,待花费的收入的量表示消费的规模,另一方面,生产和商业上流通的资本量的大小,表示再生产过程的规模和速度。”[17]

在这里很多附属特征成为焦点,比如货币流通速度,以及信用制度在适应这些需求中的作用。很明显,信用可获得性的变动会产生周期性的波动——表面的繁荣,随后是实际的枯竭。马克思简略地指出了这种运动的货币和信用方面通常是如何运行的。我们在许多国家的房地产市场上看见的——2005—2012年从美国到爱尔兰和西班牙——是资产泡沫的产生,随后是资金流在房价背离了收入后剧烈的崩溃。

论第三卷第29章:银行和虚拟资本问题

银行资本究竟是什么,它是如何流通的?这是第29章关注的问题。它引发了对一个十分重要的范畴的讨论,马克思称之为“虚拟资本”。

银行资本自身包括“(1) 现金,即金或银行券;(2) 有价证券”。有价证券分成两部分:“一部分是商业证券即汇票,它们是流动的,按时到期的,它们的贴现已经成为银行家的基本业务;另一部分是公共有价证券,如国债券,国库券,各种股票,总之,各种有息的而同汇票有本质差别的证券,包括地产抵押单”。[18]银行持有的资本可以分为银行家自己的和别人的存款——也就是,存款和储蓄,以及银行有权发行的其他票据。

马克思仔细考察了当银行资本为了利息的回报而借出时会发生什么。他指出,利息可以看作是任何收入流的等价物。如果利率是5%,那么“每一笔固定的二十五镑的年收入,都可以看作五百镑资本的利息”。但马克思评论这是一种“纯粹幻想的观念”。收入流的后面不一定要有任何实际的货币资本。比如,许多美国公民每月都会收到社会保险支票,但认为这笔货币流是某些国家持有的资本的利息的想法是一种幻觉。然而,社会保险接受者如果承诺把每年收到的二万五千美元交给银行,就可以获得五十万美元的货币资本来买房子。二万五千美元的年收入被资本化为五十万美元,即使社会保险金后面没有初始的货币资本量(只是国家提供每月收入的一种承诺,它以对工资征税的方式获得资金)。这使我们考虑马克思最重要的概念之一,虚拟资本。

“国家对借入资本每年要付给自己的债权人以一定量的利息。在这个场合,债权人不能向债务人宣布解除契约,而只能卖掉他的债权,即他的所有权证书。资本本身已经由国家花掉了,耗费了。它已不再存在。”[19]比如,它已被花在伊拉克和阿富汗战争上。

对于国家的债权人来说,1. 他持有一张比如说一百镑的国债券;2. 他靠这张国债券有权从国家的年收入即年税收中索取一定的金额,比如说五镑或5%;3. 他可以随意把这张一百镑的债券卖给别人。如果利息率是5%,国家提供的保证又很可靠[现在希腊政府国债的情形就不是这样],那么占有者A通常就能按一百镑把这张债券卖给B,因为对B来说,无论是把一百镑按年息5%借给别人,还是通过支付一百镑而从国家的年赋税中保证每年得到五镑,是完全一样的。但在这一切场合,这种资本,即把国家付款看成是自己的幼仔(利息)的资本,是幻想的虚拟的资本。

[20]

所以这是马克思对虚拟资本最初的定义。马克思继续解释:“这不仅是说贷给国家的金额已经不再存在”,因为它已经被花掉了。“这个金额从来不是要作为资本支出的,不是要作为资本投下的,而只有作为资本投下,它才能转化为一个自行保存的价值。”换句话说,国家的行为没有产生剩余价值,尽管表面上似乎有额外的价值被生产出来,因为国家对它借的货币支付了利息(可能是其他地方生产的剩余价值的一部分)。而且,买卖国家债券的交易表明似乎原始资本是可以回收的(有时甚至会有额外利润,如果对债券的需求超过了供给)。但是“不管这种交易反复进行多少次,国债的资本仍然是纯粹的虚拟资本;一旦债券不能卖出,这个资本的假象就会消失。然而,我们马上就会知道,这种虚拟资本有它的独特的运动”。[21]马克思提到的“独特的运动”是那种我们看到的股票和债券市场每天甚至每小时的价值波动。

生息资本因此表现为“一切颠倒错乱形式之母”。[22]当资产阶级理论家把工资流归于劳动者并且创造出物化在工人身上的虚拟资本时,这种颠倒错乱更显著地表现出来了。工人的价值就被计算为年工资的资本化价值。所以根据这个理论,如果工人投资教育和获得技能,人力资本价值就可以提高,他将以更高工资的形式得到回报。按照人力资本理论,工人是资本家!“资本家们思考方式的错乱在这里达到了顶点,资本的增殖不是用劳动力的被剥削来说明,相反,劳动力的生产性质却用劳动力本身是这样一种神秘的东西即生息资本来说明。”

这种非常实用的劳动观在我们扭曲的新自由主义时代中居然成了支配性的观点。如果工人得到低工资,那是他们自己的错,据说这是因为他们没有努力地对自己的人力资本进行投资。如果他们都正确地投资,那么每个人都会有更高的工资。然而现在,我们为什么能看见拥有博士学位的出租车司机?任何情形下,如果工人真的是资本家,他们就可以像普通的资本家一样能选择或为工资而工作,或干脆懒洋洋地躺在吊床上靠他们的资本的利息生活。

所有这些背后有一个简单却关键的原则,即资本化:“人们把虚拟资本的形式叫作资本化。人们把每一个有规则的会反复取得的收入按平均利息率来计算,把它算作是按这个利息率贷出的一个资本会提供的收益。”[23]这笔收益流的所有权证书可以按照这个资本化的价格交易。“因此,和资本的现实增殖过程的一切联系就彻底消灭干净了。资本是一个自行增殖的自动机的观念就牢固地树立起来了”。[24]

怎么强调这一论述的重要性都不为过。在第一卷,马克思评论说资本的概念使它看起来像是“会生金蛋的鹅”;而在这里我们看到,自我增殖过程的拜物教外观如何采取了虚拟资本这种特定形式,将自己隐藏在神秘中,即使它在债券、有价证券和其他市场中再真实不过了——在这些市场中不同收益和收入流的所有权被资本化并作为资本出售。

即使在债券——有价证券——不像国债那样代表纯粹幻想的资本的地方,这种证券的资本价值也纯粹是幻想的。我们上面已经讲过,信用制度怎样产生出联合的资本。这种证券被当作代表这种资本的所有权证书。铁路、采矿、轮船等公司的股票代表现实资本,也就是代表在这些企业中投入的并执行职能的资本,或者说,代表股东所预付的、在这些企业中作为资本来用的货币额。这里决不排除股票也只是一种欺诈的东西。但是,这个资本不能有双重存在:一次是作为所有权证书即股票的资本价值,另一次是作为在这些企业中实际已经投入或将要投入的资本。它只存在于后一种形式,股票不过是对这个资本所实现的剩余价值的一个相应部分的所有权证书。

[25]

事实上,它是对可能产生剩余价值的未来劳动的索取权,其中的一部分是利息(对纯粹的所有权的回报)。

这些债券、股票与证券的市场当然是波动的:“这些所有权证书的价值的独立运动,加深了这样一种假象,好像除了它们能够有权索取的资本或权益之外,它们还形成现实资本……这种证券的市场价值部分地有投机的性质,因为它不是由现实的收入决定的,而是由预期得到的、预先计算的收入决定的。”[26]价格可以依据未来剩余价值生产的前景而上升或下降。价格下跌和危机使资产价值贬值,但是“一旦风暴过去,这种证券就会回升到它们以前的水平”(假定它们是可行的而不是欺骗性的)。美国在2007年后住房资产价值损失巨大,五年后也没有丝毫恢复的迹象。但是,马克思很有先见之明地指出,这些资产价值在危机中的贬值“是货币财产集中的一个有力的手段”。或者,正如银行家安德鲁·梅隆[27]很久以前说的,“危机中资产回到它们恰当的主人那里”,也就是回到他那里。危机中财富和权力加速集中是一个重要的历史事实(2007—2012年的金融危机证实了这点)。

投机性运动不一定是有害的。“只要这种贬值不表示生产以及铁路和运河运输的实际停滞,不表示已经开始经营的企业的停闭,不表示资本在毫无价值的企业上的白白浪费,一个国家就绝不会因为名义货币资本这种肥皂泡的破裂而减少分文”。[28]这是因为

所有这些证券实际上都只是代表已积累的对于未来生产的索取权或权利证书……在一切进行资本主义生产的国家,都有巨额的所谓生息资本或货币资本(moneyed capital)采取这种形式。货币资本的积累,大部分不外是对生产的这种索取权的积累,是这种索取权的市场价格即幻想的资本价值的积累。

[29]

如果在马克思的时代就有这种“巨额”的资本流动,那么现在我们需要用什么样的形容词来描述它呢?

“随着生息资本和信用制度的发展,一切资本好像都会增加一倍,有时甚至增加两倍,因为有各种方式使同一资本,甚至同一债权在各种不同的人手里以各种不同的形式出现。这种‘货币资本’的最大部分纯粹是虚拟的。”[30]这一点没有任何地方比银行系统自身表现得更明显了:

银行家资本的最大部分纯粹是虚拟的,是由债权(汇票),国债券(它代表过去的资本)和股票(对未来收益的支取凭证)构成的。在这里,不要忘记,银行家保险箱内的这些证券,即使是对收益的可靠支取凭证(例如国债券),或者是现实资本的所有权证书(例如股票),它们所代表的资本的货币价值也完全是虚拟的,是不以它们至少部分地代表的现实资本的价值为转移的;既然它们只是代表取得收益的要求权,并不是代表资本,那么,取得同一收益的要求权就会表现在不断变动的虚拟货币资本上。此外,还要加上这种情况:这种虚拟的银行家资本,大部分并不是代表他自己的资本,而是代表公众在他那里存入的资本——不论有利息,或者没有利息。

[31]

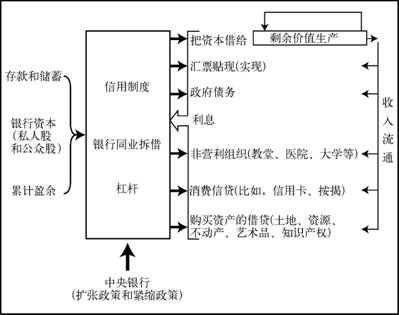

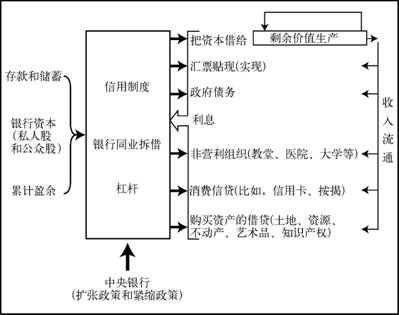

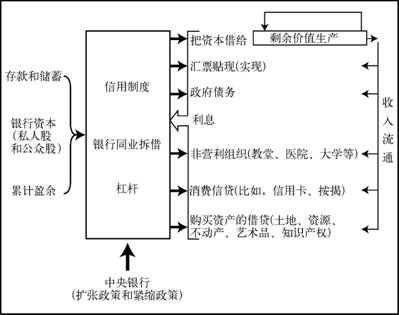

对信用制度的综合观点——根据马克思的想法

是否存在某种途径,能将马克思关于信用制度作用的一般概念综合进资本主义生产方式内?让我们想象在某种称为信用制度的有限实体内,被银行家、经纪人、货币交易者等人持有的一大笔钱。信用制度的底部是中央银行,中央银行之下是商品货币,特别是金和银。这些商品货币是价值的代表——价值基于世界市场上人类劳动的社会化。马克思假定货币体系是这种垂直的等级制结构。

在这个结构中,每一层在什么程度上受到其他层运行的规训呢?在一个紧密联系的体系中,信用制度的行为会受到价值要求的严密控制——通过中央银行和商品货币这些中介层。显然,马克思设想的是一个松散地联系的体系。信用业务是自主的,并独立于价值生产。信用制度内的业务也逃离了中央银行的控制,不论后者如何努力地想规训它们。中央银行的设计和行动可以与那些保存 “真实价值”(正如商品货币所代表的)的要求不一致(马克思指出1844年银行法就是这样)。

但是在第一卷,马克思也指出了商品货币代表价值时的几种深层次矛盾(例如:一种特殊的具体的使用价值,比如金,用来衡量抽象的、普遍的社会必要劳动时间)。某种程度上劳动的社会化是不断变化的,所以价值关系是不稳定的。在这个等级制组织的货币体系中,从一层强加给另一层的规训的脉冲是无处不在的,但也是很不清晰的。我这么说的意思是,强烈的影响力在不同层间不停地渗透,但它们产生的信号通常是令人困惑的和矛盾的。

我认为,这是马克思将信用制度解释为“自主的”和“独立的”但仍包含在资本运动的一般规律之中的理由。我们前面已经遇到过“自主和独立但包含在”这种陈述,很明显在谈到货币和信用制度的枢纽时需要对它作出某种解释。我最喜欢的类比是它有点像青少年:一方面他们永远要求并声明他们独立和自主的权利,同时另一方面,他们的资金和法律保障锚定在家里,所以当事情出问题时他们就跑回家找妈妈和爸爸。某种程度上这看起来是一种恰当的类比,这是货币和信用制度发挥作用的总体方式,每一层枢纽都由永远喧闹的青少年构成,而顶层运行的“宇宙之王”则最为混乱。当体系坠毁时,他们都冲回到家中去找父母般的政府,希望得到救助,而政府作为一位宽容慈爱的家长,总是会救助他们。

在这个层级枢纽中,规训的影响显然不是单向的。对“疯狂”的信用上层建筑内的事件,人类劳动的社会化这一深层基础不会对其施加一些决定性——即使是隐约的控制力。商品货币(马克思解释为一种“永远”不能被超越的、根本的、难以克服的障碍)现在已经废除了,以支持一个没有约束的信用制度适应无止境的复合增长的要求。周期性地,信用制度和价值生产动态中的事件会创造压力,要求对中央银行和货币体系内的其他管制性力量进行彻底改革和重置。(我们现在正经历这一过程吗?)由于每一层都围绕下一层普遍存在的状况“轴转”(使用马克思的术语),没有必要假定这些机械的枢纽有固定不变的形式。

但是,尤其是在危机时期,似乎有某种位于价值关系世界中的规训力量,恢复了体系的秩序。然而,马克思也承认,信用制度内的信任危机和预期危机,会对价值和剩余价值生产造成严重破坏。

马克思重建的货币和信用制度的等级制结构,大致就是如此。对于如何才能最好地理解它的作用,马克思似乎非常矛盾。在这儿没有清晰的理论引导我们。问题是要在给定的情形下弄清实际上在什么地方发生了什么。每一层似乎都构建得像一把双刃剑。一方面,商品货币构成了无止境的积累的限制性障碍。另一方面,它们对疯狂的投机活动和虚拟资本的流动施加了强有力的规训力量。商品货币的废除(我认为马克思绝不会对此感到惊讶,如果他曾经认为这在技术上可能的话)把无止境的资本积累从货币的锁链中解放出来,但这把规训信用的重担转移到不可靠的、有时反复无常的人类机构手中,比如中央银行。那么中央银行(和其他方面的国家管制机构)要解决的问题就是在不破坏剩余价值生产条件的情形下恢复信用制度内的秩序,而这似乎是不可能完成的(尽管凯恩斯主义者继续幻想它的可能性)。等级制结构绝不可能是稳定的。

但是我们也需要更仔细地考察生息资本是如何横向地流通的。生息资本的“流”来自某个地方并分散到各种不同的渠道,其中只有一部分和剩余价值的生产有关。

处于信用制度内的货币资本家只是在某种很小的程度上使用自有资本经营。但是他们的货币权力主要来源于集中他人的剩余货币——这些人使用银行服务,要么将其作为资金转移的中介,要么作为存放(暂时地或长期地)闲置现金余额(不然会被贮藏)的安全场所,并以利息率作为回报。这些剩余货币来自各种类型的消费者,也来自我们在第二卷中看见的,需要贮藏货币来满足周转时间差异和固定资本投资与替换需要的资本家。银行靠利息差赚钱,比如,3%利率借入的货币,以5%的利率借出。通过这种方式,货币流向信用池中,可利用的信用规模不断增大。但是这样集中起来的货币最终流向哪里呢?

表2

借出的形式有多种:

1) 借贷资本

货币借给生产者,用来购买从事剩余价值生产所需要的不变资本和可变资本。假定生产资本家借钱购买机器。这笔钱在机器的生命周期内和利息一起被偿还。因此借贷资本被消费了,并在消费后回到原来的所有者那里。这些借出的货币用来进行实际的价值和剩余价值生产。其中没有任何虚拟的东西(尽管所有这种投资从定义来说无疑都具有投机性)。然而,当货币以发行股票的方式取得时,事情看起来有些不同。股票实际上是一种附属于纯粹的货币所有权的财产权。它实际上是对未来剩余价值生产的一个份额的法定索取权,并且没有终止日期,即使货币已经在生产性消费中用光了。股票在用它购买的机器已经摊销完或耗尽很长时间后都可以买卖。[32]股票价格依赖于对未来剩余价值生产的预期。它的价值的运动受各种投机性力量的影响,并可以进行各种操纵,直至实施完全的欺诈。因此,股票与证券是一种虚拟资本的形式,但是它们的虚拟特征因为与价值和剩余价值生产依然保持的宽松联系而得到缓解(用货币术语来说,企业收益支撑了股票价值)。然而,像安然那样的公司,虽然股票价格很高,并没有剩余价值被实际生产出来。它公布的收益是欺骗性的。

2) 用于价值实现的借贷

货币可以被借出去实现已经生产出的商品的价值(甚至是还没生产出的,正如还没收割的农作物或将要建的房屋)。贴现率等同于那些将来某天到期的汇票的利息率。银行家提供货币来实现商品价值(以一定的贴现率),并接收汇票,希望在它到期时实现全部价值。与这种做法同时进行的是商人的活动,他们也扮演了货币兑换商的角色。正如马克思指出的,不论这种活动对生产资本家平缓和缩短周转时间有多么的必要,总是有各种欺诈和行骗的机会。利用汇票开出的汇票的堆积本身就可以独立酝酿一场崩溃和商业危机,这场危机可能会也可能不会发展到对资本流通和实现的条件产生深远影响的地步。用于实现商品价值的借贷(购买手段)可以与用于生产的借贷(支付手段)相结合,这样信用制度就可以同时控制给定商品(比如房屋)的供给和需求。所以很容易看到这样做是怎样经常引发资产泡沫的,比如大致发生在2000年后的美国房地产市场的资产泡沫。

3) 政府借贷和国债

政府可以凭借它获取收入(通过税费)的能力借到资本。它承诺将预期未来收益的一部分作为一笔资本的回报。政府债务的证书在借到的货币花光很久以后都能交易。大部分政府花费的货币与剩余价值生产几乎没有或完全没有直接的关系(尽管它经常通过形成一个可行的市场而发展出间接的关系,比如,军事装备)。这是最卓越的虚拟资本。政府一般不生产价值或剩余价值(例如,它维持君主制和打仗)。收入税被转化为源源不断的利息支付,它可以被资本化为一个总额,从而作为对未来收入的索取权进行交易。政府支出的一些类别确实和剩余价值生产相关。存在政府运营的企业(这些企业在世界许多地方都很重要,直到大约1980年后的新自由主义私有化浪潮的兴起,但它们在中国仍然很重要)。尽管这些企业不一定要获得利润,但它们以更低的成本向其他企业提供投入,这影响了整体的利润率。政府也投资于生产所必需的基础设施建设(高速公路、公共设施、排污和供水等等)。它可以提供这些不变资本投入,只要求利息作为回报,因此有助于缓解任何利润率下降的趋势。比如,债务融资的“生产性政府支出”这个范畴早在豪斯曼男爵重建第二帝国巴黎的基础设施时就变得极为重要了。但是大多数的政府债务是纯粹虚拟的。

4) 非营利组织的借贷

包括私立医院、大学、教堂、博物馆和各类文化机构。对它们的借贷属于虚拟资本的范畴,因为他们多半不生产价值或剩余价值(尽管一些大学和医院的分支机构通过创新和研究直接涉及剩余价值生产)。用于支付借贷利息的收入有各种来源,但在我们的时代主要是依靠使用费和捐赠。

5) 消费者信贷

迄今为止,美国最重要的消费者信贷形式是房地产抵押贷款,马克思明确将其列为虚拟资本形式的一种。美国的抵押贷款市场在2007年达到顶峰,总计为十四万亿美元(相比之下,那一年总的GDP大约为十五万亿美元)。在这种情况下,支付利息的收入流来自工资、薪金和政府再分配。房屋一般不用于价值或剩余价值生产,因此按揭贷款属于虚拟资本的一种形式。当然,如果我把房子变为血汗工厂,它就成了生产中的固定资本。尽管家中没有发生直接的价值或剩余价值生产,家务劳动在确定劳动力价值方面的作用显著影响了剩余价值的生产。消费者信贷现在蕴藏着巨大的商机,它在管理经济中的总需求和为“第二级的剥削形式”提供充足机会中起了关键作用。马克思偶尔承认这种“第二级的剥削形式”,但一般将其作为边缘形式而不考虑。

6) 为了取得和购买资产及其他索取收入的纸质证书而进行的借贷(比如自然资源的特许权、专利、土地和房产的租金)

资产市场(从艺术投资到土地和资源买卖的所有事物)的扩散已经成为近来资本主义历史上的显著特征。大量过剩的货币经营资本涌向这些市场。

银行家一般不歧视(尽管他们可能会专门化)这些不同的借贷选择。他们的资本会流向任何需求、回报率和安全性最有利的地方,以及任何未来前景看起来最光明的地方。预期——对未来的信念——在这些市场的运转中发挥了主导性作用。也存在这种可能,即一些投资可能性被其他需求(和预期)更高的投资所“挤出”。(这是常见的对大规模政府借贷或资产泡沫的批评:它们挤出了对生产性活动的投资并增加了其他投资活动的利息成本。)信用制度通常不歧视不同形式的投资,当然也不歧视纯粹虚拟的投资,部分虚拟的投资(至少与剩余价值生产存在松散的联系),以及作为借贷(货币)资本直接参与产业资本循环的投资。在生息货币资本的流动中,不平衡会频繁发生。恰恰因为这些资本是独立的、自主的,它们可以影响总体的资本主义发展的运动规律,同时自己周期性地单独酝酿一场危机。例如,如果大量过剩的货币经营资本流入土地和房地产市场(正如发生在20世纪80年代的日本以及2000年后的美国、西班牙、爱尔兰等国的情况),那么,就会造成信用流通的巨大扭曲和资产价值的投机性繁荣,直到崩溃发生并进行强制纠正。

如果我们从多种视角来观察这些信贷流通,很明显,银行业和信贷阶层(马克思偶尔称其为“阶级”)在维持、扩张(如果可能的话)虚拟资本流通的不同市场方面有很强的既得利益,特别是如果渠道相对容易操纵和利用的话。例如,即使在泡沫状况还不明显的时候,美国采取了许多措施把信用扩张到房屋所有权。这是资本从一般消费者,特别是从劳动者那里重获财富的主要方式。

与生产性相反的榨取性活动长期主导了这些信用市场。在银行体系内,面向剩余价值生产的借贷活动、剩余价值实现的借贷活动以及借给虚拟资本市场的活动之间并没有防火墙。根据自身利益经营的货币资本家,在信号与剩余价值生产的需求脱节的市场中所做的个人决策在总体上可能没有任何意义。因此不稳定和周期性危机来源于信用制度内部。

货币资本、现实资本和产业周期

我不打算对货币和信用相关的其他章节做任何研读或解释。但是一些提出来的问题需要引起我们的关注,特别是在第30和31章中。

尽管显然被货币、银行和信用世界的易变性与投机的不安全特征所困惑,马克思力图理解发生在他身边的周期性繁荣和萧条背后的逻辑(如果有的话)。很明显它们成为了资本再生产的主要威胁,并强制流通中的大量资本周期性贬值。第二卷中强调的资本流通过程的连续性显然经常遭到破坏,这种破坏在第二卷中假定为可能的但没有详细说明。

经常出现在第三卷这些章节中的问题是:考虑到产业资本流通易于发生矛盾的性质,为什么流通过程的破坏是不可避免的和必然的?金融体系“疯狂”和“颠倒错乱”的方面对资本运动规律的整体影响可能是什么?比如,什么程度上货币资本的积累是

资本的现实积累的标志,即规模扩大的再生产的标志,又在什么程度上不是这种标志呢?所谓资本过剩(plethora),一个始终只用于生息资本即货币资本的用语,仅仅是表现产业生产过剩的一个特殊方式呢,还是除此以外形成的一种特殊的现象呢?这种过剩即货币资本的供给过剩,是否与停滞的货币总量(金银条块、金币和银行券)的存在相一致,从而现实货币的这种过剩,是否就是借贷资本的上述过剩的反映和表现形式呢?

[33]

用当代的说法,当世界“充斥着过剩的流动性”(正如IMF在2008年危机爆发前经常声称的那样)时,这一信号是现实资本的过度积累呢,还是单纯的作为潜在借贷资本的货币的过剩呢?相反地,“货币紧迫,即借贷资本不足,又在什么程度上反映出现实资本(商品资本和生产资本)的不足呢?”或者它仅仅意味着“流通手段的不足?”[34]

再一次用当代的说法,货币供给收缩和银行间信贷的冻结是由中央银行和国家权力机关施加的金融收缩的信号吗?还是缺乏有利可图的投资机会的信号?

这背后有一个更一般的问题:债务的积累和财富的积累在什么程度上是有关联的?这是虚拟资本形式的增殖所提出的问题。比如,“国债资本的积累,不过是表明国家债权人阶级的增加,这个阶级有权把税收中的一定数额预先划归自己所有”。因此,“连债务积累也能表现为资本积累”。[35]但是,像往常一样,“表现”这个词标志着在拜物教面具的背后很可能有别的事情正在发生。发生了什么呢?问题是国债(虚拟资本)积累可以转化为实际的货币资本,从而使虚拟资本变成现实资本。但这假定了国债是可以交易的。这反过来意味着虚拟资本继续和以前一样流通。股票和有价证券也是如此,它们是“不存在的资本的名义代表”:

当这些证券的积累表示铁路、矿山、汽船等等的积累时,它们也表示现实再生产过程的扩大,就像动产征税单的扩大表示这种动产的增加一样。但是,作为纸制复本,这些证券只是幻想的,它们的价值额的涨落,和它们有权代表的现实资本的价值变动完全无关,尽管它们可以作为商品来买卖,因而可以作为资本价值来流通。

[36]

在当代我们恰好有许多相关的例子:为了得到足够的创业资本,许多人在房地产市场繁荣时期对他们的房子的按揭进行再融资,只有在危机后才发现他们取出并变成投资资本的虚拟资本不再存在,而且他们现在在房子上的欠债高于房子的市场价格。但是如果在此期间他们的创业很成功,那么他们可能已经收回了足够的利润以补偿早先从虚拟资本(现在已经被拆穿)到现实货币资本的转换。许多人在房地产按揭市场从事虚拟资本的欺骗交易后变得极为富有,他们已经把欺骗性的索取权变为现实的货币权力。

这凸显了马克思如何以关联的、流动的方式使用范畴。以同样的方式,一种特殊的使用价值通过用途的变化,可以在一夜之间由固定资本转为流动资本或消费基金的一部分,所以某一时刻是虚拟资本的东西可以瞬间转化为另一时点的现实的货币权力(对资本或消费的)。当按揭贷款打包成为债务抵押债券时,它们似乎以过去的两倍的虚拟状态存在;但是当对冲基金经理把它们卖给毫不怀疑的、轻信的投资者并出色地赚了十亿时,很遗憾,他获得了一点都不虚幻的实际货币权力。

对这种形式的财富积累的阶级后果,马克思有一些非常敏锐和尖刻的言论:

由这种所有权证书的价格变动而造成的盈亏,以及这种证书在铁路大王等人手里的集中,就其本质来说,越来越成为赌博的结果。赌博已经取代劳动,表现为夺取资本财产的本来的方法,并且也取代了直接的暴力……这种想象的货币财产,不仅构成私人货币财产的很大的部分,并且正如我们讲过的,也构成银行家资本的很大的部分。

……整个信用制度的惊人的扩大,总之,全部信用,都被他们当作自己的私有资本来利用。这些人总是以货币的形式或对货币的直接索取权的形式占有资本和收入。这类人的财产的积累,可以按极不同于现实积累的方向进行,但是无论如何都证明,他们攫取了现实积累的很大一部分。

[37]

这些资本家的“阶级”行为——用“他人的钱”进行欺诈和投机式的欺骗,甚至剥削其他产业资本家——在这些章节中遭到猛烈的抨击。可是尽管它的阶级后果能够直白地观察到,但很难阐明总财富的创造以及基于剩余价值生产的资本运动规律发生了什么变化。[38]

接下来的段落中,马克思试图揭示信用制度功能的发挥可能存在的内外部限制,特别是在资本家相互提供的商业信用方面。这些限制来源于“产业资本家和商人的财富”以及贷款多快能回流。由于“市场会扩大,并且会远离生产点”,因而“信用必须延长”,这反过来意味着“投机的要素必然越来越支配交易”。“大规模的供应远地市场的生产”使信用“必不可少”。的确,信用“的数量会随着生产的价值量一起增长,信用的期限也会随着市场距离的增大而延长”。[39]马克思认为这是相互影响的关系。信用的发展促进了世界市场的形成,同时商业在地理范围上的扩张要求信用制度的扩张。这样,全球空间关系的生产和彻底变革就与信用制度的发展紧密相连。用《政治经济学批判大纲》的话来说,信用制度是促使资本“以时间消灭空间”的主要手段。

但是马克思在这些章节试图理解的中心问题是信用在推动产业(或商业)周期的繁荣和萧条中所起的作用。这是马克思那个时代资本发展的明显特征,并且大致持续十年。(1836—1837年,1847—1848年以及1857年都是引人注目的高潮/崩溃年代。)马克思并没有根据自己对资本运动一般规律的理解,提供一个阐述这些波动的前后一致的理论,虽然他确实把货币资本的周期性“过剩”和在第三卷前几章阐述的资本过度积累理论联系起来了。但是他的确提供了对产业周期典型路径的一般性描述,阐明了货币资本的需求和供给以及货币资本家(银行家和其他中介)的特殊活动和日常工作是如何影响周期的路径的。他也关注了货币和信用体系内的不同“枢纽”(中央银行政策及商品货币的角色)是如何发挥作用的。我们以一个略微不同的观点结束危机理论,因为马克思揭露的细节让我们更清楚地看到了潜在矛盾。

马克思几次试图描述周期。在我看来,最好的描述在第546—547页,我能做的最好的就是把它复制在这里:

只要再生产过程顺畅地进行,从而资本回流确有保障,这种信用就会持续下去和扩大起来,并且它的扩大是以再生产过程本身的扩大为基础的。一旦由于回流延迟,市场商品过剩,价格下降而出现停滞,产业资本就会过剩,不过这种过剩是在产业资本不能执行自己的各种职能的形式上表现出来的。有大量的商品资本,但卖不出去。有大量的固定资本,但由于再生产停滞,大部分闲置不用。

这如实地重复了第二卷开篇章节中识别的可能会发生中断的点。接着就提出了货币循环内发生了什么的问题。一般的模式大概是这样的:“一旦新的危机爆发,信用突然停止,支付停滞,再生产过程瘫痪……在借贷资本几乎绝对缺乏的同时,闲置的产业资本发生过剩。”[40]所有这些相当准确地描述了2008年9月雷曼兄弟破产后的有关状况。

借贷资本的积累可以从正常资本的积累中“沉淀下来”。“在现实积累不断扩大时,货币资本积累的这种扩大,一部分是这种现实积累扩大的结果,一部分是各种和现实积累的扩大相伴随但和它完全不同的要素造成的结果”[41]——比如,生产性公司的股票和证券价值上升——“一部分甚至是现实积累停滞的结果”——过剩商品没有卖出去,但是它的贴现价值通过汇票实现了。但“这种积累可以表示各种和现实积累很不相同的要素”——比如,资本化后上升的资产价值、政府虚拟资本的形成或消费信贷。总结果就是“在周期的一定阶段出现货币资本的过剩”。[42]

随后信用就收缩,“(1) 因为这种资本闲置不用;(2) 因为再生产过程顺畅进行的信念已经遭到破坏;(3) 因为对这种商业信用的需求已经减少。”[43]信用的缺乏使得

通过信用来获得商品就比较困难……在危机中,因为每个人都要卖而卖不出去,但是为了支付,又必须卖出去,所以,正是在这个信用最缺乏的时刻,不是闲置的寻找出路的资本,而是停滞在自身的再生产过程内的资本的数量最大。这时,由于再生产过程的停滞,已经投入的资本实际上大量地闲置不用。工厂停工,原料堆积,制成的产品作为商品充斥市场。因此,如果把这种情况归因于生产资本的缺乏,那就大错特错了。正好在这个时候,生产资本是过剩了,无论就正常的、但是暂时紧缩的再生产规模来说,还是就已经萎缩的消费来说,都是如此

[44]。

过剩资本的作用,以及找到有利可图的手段来吸收这些过剩资本的问题,在这里有力地提出来了。通过提及“萎缩的消费”,马克思回应了第二卷中一个逐渐变得关键的主题。在这里,他建立了一个非常简单的模型,描述了周期性运动中阶级之间的动态关系。

“我们假定整个社会只是由产业资本家和雇佣工人构成”——撇开其他所有特征,比如价格波动和信用制度所助长的买空卖空和投机交易。这样,

危机好像只能由各个不同部门生产的不平衡,由资本家自己的消费和他们的积累之间的不平衡来说明。然而实际情况是,投在生产上的资本的补偿,在很大程度上依赖于非生产阶级的消费能力;而工人的消费能力一方面受工资规律的限制,另一方面受以下事实的限制,就是他们只有在他们能够为资本家阶级带来利润时才能被雇佣。一切现实的危机的最后原因,总是群众的贫困和他们的消费受到限制,而与此相对比的是,资本主义生产竭力发展生产力,好像只有社会的绝对的消费能力才是生产力发展的界限。

[45]

这当然是最有名的论断之一(第二卷第351页也有),和利润率下降是“现代政治经济学最重要的规律”这一断言一样,也需要结合上下文语境来理解。对产业周期的研究表明,这两种陈述之间并没有必然的对立。由于群众消费受到限制,利润率在短期内可能会下降。这和第三卷前面章节中通常用来解释利润率下降的机制是非常不同的。但是解雇工人会减少市场需求,使得商品卖不出去和生产能力闲置,从而诱发资本家减少工资并解雇更多的工人。马克思清楚地看到了产业周期中这种螺旋式下跌的可能性。这是否形成了一个长期趋势完全是另一个问题。信用制度允许资本摆脱这种直接的消费限制,至少在一段时间内是这样的。“信用的最大限度,等于产业资本的最充分的运用……不顾消费界限”。[46]在大约1980年以后的工资压制的新自由主义时期,私人消费主要是通过扩展消费信贷来维持的。

马克思也观察到这种螺旋式下降在信用的帮助下如何可能反转过来。大量的闲置借贷和货币资本——伴随着低利率——在危机后形成,并成为复苏的关键。“在危机以后的复苏时期,人们要求借贷资本,却是为了购买,为了把货币资本转化为生产资本或商业资本。所以,这时,要求借贷资本的,或者是产业资本家,或者是商人,产业资本家把借贷资本用于购买生产资料和劳动力。”[47]低利率使对固定资本的长期投资和开启全新的事业看上去更有吸引力。[48]在扩张的初始阶段利率通常维持在较低水平,这时宽松信贷发挥着其最具有建设性的作用,而这有助于进一步的扩张和世界市场的一体化,正如我们所见的。

接着马克思致力于考察他的论证在各个方面的最终形式是什么。这一论证依赖于对周期性和暂时性的形式的描述,这一形式不可避免地产生于与固有的过度积累和过度扩张趋势相关的信用制度的调解作用。我在这所能做的最好的就是详细地引用他的原话。在他第一次试图解释周期性运动如何开展时,马克思写道:

如果再生产过程再一次达到过度紧张状态以前的那种繁荣局面,商业信用就会大大扩张,这种扩张实际上又是资本容易流回和生产扩大的“健全”基础。在这种情况下,利息率虽然已经高于最低限度,但是仍然很低……由于资本回流容易并且具有规则性,加上商业信用扩大,这就保证了借贷资本的供给(虽然需求已经增长),防止了利息率水平的上升。另一方面,只有到这时,没有准备资本甚至根本没有任何资本而完全依靠货币信用进行操作的冒险家们,才引人注目地涌现出来。此外,还有各种形式的固定资本的显著扩大和新型大企业的大批开张。现在,利息提高到它的平均水平。一旦新的危机爆发,信用突然停止,支付停滞,再生产过程瘫痪……在借贷资本几乎绝对缺乏的同时,闲置的产业资本发生过剩……这种产业周期的情况是,同样的循环一旦受到最初的推动,就必然会周期地再现出来。

[49]

当然,马克思在这里假设,并不存在通过政府货币政策和财政政策来矫正这些连续发生的事件的企图,虽然他确实认为“任何银行立法也不能消除危机”。这整个过程都被概括在一个段落中,这一段非常重要,因为它说明了与过度积累趋势相关的信用与其货币基础之间的张力是如何失去作用的:

在再生产过程的全部联系都是以信用为基础的生产制度中,只要信用突然停止,只有现金支付才有效,危机显然就会发生,对支付手段的激烈追求必然会出现。所以乍看起来,好像整个危机只表现为信用危机和货币危机。而且,事实上问题只是在于汇票能否兑换为货币。但是这种汇票多数是代表现实买卖的,而这种现实买卖的扩大远远超过社会需要的限度这一事实,归根到底是整个危机的基础。不过,除此以外,这种汇票中也有惊人巨大的数额,代表那种现在已经败露和垮台的纯粹投机营业;其次,代表利用别人的资本进行的已告失败的投机;最后,还代表已经跌价或根本卖不出去的商品资本,或者永远不会实现的资本回流。这种强行扩大再生产过程的全部人为体系,当然不会因为有一家像英格兰银行这样的银行,用它的纸券,给一切投机者以他们缺少的资本,并把全部已经跌价的商品按原来的名义价值购买进来,就可以医治好。并且,在这里,一切都以颠倒的形式表现出来,因为在这个纸券的世界里,在任何地方显现出来的都不是现实价格和它的现实要素,而只是金银条块、硬币、银行券、汇票、有价证券。在全国金融中心,例如伦敦,这种颠倒表现得尤为明显。全部过程都变为不可理解。

[50]

最后,马克思转向考虑这些周期性的推动力是如何采取地理形式的。例如,关于进口和出口,

一切国家都会先后卷入危机……那时就会发现,一切国家,除了少数例外,出口和进口过多,以致支付差额对一切国家来说都是逆差,所以实际上问题并不在于支付差额的方面。例如英国正苦于金的流出。它进口过多。但同时,所有别的国家堆积着过多的英国商品。所以它们也进口过多或被输入过多。

[51]

信用改变了这幅景象,但没有改变根本问题:

危机也许首先是在英国,在这个提供信用最多而接受信用最少的国家爆发,因为支付差额……对它来说是逆差,尽管总的贸易额对它来说是顺差。……在英国以金的流出作为开端并且伴随着这种流出而发生的崩溃,使英国的支付差额所以得到结清,部分地是由于英国进口商人宣告破产……部分地是由于在国外廉价抛售一部分英国商品资本,部分地是由于出售外国有价证券,买进英国有价证券等等。现在轮到另一个国家了。……1857年,美国爆发了危机。于是金从英国流到美国。但是美国物价的涨风一停止,危机接着就在英国发生了。金又由美国流到英国。英国和大陆之间也发生了同样的情况。在普遍危机的时刻,支付差额对每个国家来说,至少对每个商业发达的国家来说,都是逆差,不过,这种情况,总是像排炮一样,按照支付的序列,先后在这些国家里发生。

[52]

这种地理上的运动在2007—2008年美国危机爆发后十分明显,随后危机就传到了世界上不同的地方。这的确“像排炮一样”,尽管很难预测危机接下来会在哪里发生。我在其他地方提到过,资本永远解决不了危机趋势:它只是转移危机,从一个部门到另一个部门,从世界的这一个地方到另一个地方。

在马克思看来,“这个现象的普遍性恰好证明:(1) 金的流出只是危机的现象,而不是危机的原因 (2) 金的流出现象在不同各国发生的顺序只是表明,什么时候会轮到这些国家算总账,什么时候会轮到这些国家发生危机……”[53]尽管马克思强调了普遍性,但这种集中于“金的流出”的连续发生的事件只是现在危机采取的一种可能的地理形式。在我们的时代,特别的是迅速增长的主权债务,比如希腊——部分产生于希腊为支付德国生产的商品而向德国和法国银行进行的过量借贷。欧元的创造促进了这个过程。欧元使更有效率的生产者(德国)受益,而破坏了南欧低效率的经济体的生产。结果是德国和法国银行持有的虚拟资本价值受到威胁,这反过来威胁到法国的主权债务,甚至最终威胁到德国,除非整个欧元区协调行动。结果证明在欧洲中央银行的“错误”章程下,协调行动特别困难。排炮,确实如此。

所有这些与信用市场相关的运动是容易察觉的。但是马克思不相信这些运动是危机的根源。根源在于资本过度积累的基本倾向和独立自主产生的过剩货币资本这两者的结合,而后者是出于自身利益堆积起来的。回想一下,

仅仅由于这些和现实积累相独立、但和它相伴随的要素扩大了借贷资本的积累,就总会在周期的一定阶段出现货币资本的过剩;并且这种过剩会随着信用的发达而发展。因此,驱使生产过程突破资本主义界限的必然性,同时也一定会随着这种过剩而发展,也就是产生贸易过剩,生产过剩,信用过剩。同时,这种现象必然总是在引起反作用的各种形式上出现。

[54]

我通常将这些组合称为“过剩资本的处置问题” 。资本过剩的趋势,特别是货币形式的资本过剩的趋势,是所有危机的根源——这个论点值得探究。过剩资本很容易被吸收到虚拟资本形成和流通的通道这个事实,成为既不能逃避也不能压制的中心问题——考虑到资本的货币形式在货币资本家的绝对权力的支持下,在克服贮藏的必要性上发挥的积极作用。

从第二卷到第三卷,再从第三卷返回第二卷:一个总结性评论

马克思一生经历了两次主要危机,作为一名活跃的学者和社会活动的参与者,如果他只追求完整地陈述资本纯粹状态下的运动规律,而找不到用这些规律的知识来剖析这两次危机的方法,就十分可笑了。1847—1848年以及1857年的金融和商业危机迫切需要充分的解释(1873年的危机也是如此,尽管那时马克思大部分的理论著述都滞后于他的解释)。因此,把第三卷中的材料理解为第二卷分析的继续是非常有诱惑力的,因为只有在这些有关金融的章节中这几次危机才被认真地解释了。这迫使马克思抛弃了第二卷中明显存在的严格(很大程度上是死板的)的自我限制,以揭示这些危机年代中显著困扰金融和商业世界的拜物教和谎言、愚蠢和疯狂。因此,第三卷的大部分语言和第二卷克制的、技术的语言有根本的不同。从非专业读者的角度看,似乎马克思把他自己从支配第二卷的枯燥的、科学的限制中解放了出来。比如,通过再次运用拜物教这个概念,他使自己更加接近了资本表面状况的动荡不安和它们对未来转变所拥有的消极和积极的多重潜力。

这种解释的问题在于:它和写作的年代是不一致的。第二卷的大部分内容是在完成第三卷的草稿后写的。因此,为什么马克思在写完关于商人资本和金融的激动人心和十分迷人的(尽管令人沮丧的是它不完整,而且有时前后不一致)材料后,在第二卷的论证中又回到枯燥的、技术性的叙述风格呢?

对于这个问题,我没有最终的答案,也不能说自己有什么权威见解。但确实有一个我比较赞同的理论。马克思当然知道他需要弄清1847—1848年和1857年发生的事情的真相(和我们需要弄清2007—2012年发生了什么类似)。马克思对这些危机的研究表明,事件本身以及当时的评论家对它们的解释充斥着如此之多的拜物教式的理解。这就提出了在马克思逐渐形成了对资本运动规律的理解的背景下,理解投机经营特别是虚拟资本显而易见的颠倒错乱的问题。马克思从没被他遇到的理论和实践上的拜物教所阻止。相反,他非常期待能揭露它们所隐藏的东西。他典型的回应是深入挖掘来揭示支撑它们的必要性和矛盾。他相信这样做,就有可能更好地理解所有表面上的动荡和所有明显的矛盾,而这些动荡和矛盾是金融和信用世界以及与它们相关的危机的特征。

在这个背景下,他回到第二卷中资本内在本性的问题就说得通了。马克思寻找的是这种内在本性的某种X射线,它能说明信用制度充满矛盾的颠倒错乱现象是如何以及为何会必然产生。为什么资本根本的、潜在的矛盾总是采取金融和商业危机的形式呢?为了揭示所有问题的答案,他在第二卷研究资本积累与流通时抛开了信用制度和生息资本的流通,以便于理解为什么资本的流通和积累必然要求信用和“独立自主的”货币资本来发挥作用。总之,从第二卷中我们理解了为什么资本在缺乏信用制度时无法生存,为什么财富积累和债务积累必然是同步进行的,以及在一个资本主义剩余价值生产体系里,为什么价值和它的货币表现之间的中心矛盾内化为供给和需求永远不会也必然不会相等的矛盾。在我看来,上面从第三卷第554页引用的冗长段落,完全印证了这一点。

亚当·斯密认为银行业和金融是非生产性的活动。第三卷的解释使人倾向于相信马克思同意以下判断:由于严重背离了(如果不是一种有害的赋税的话)实际的财富和价值生产,货币资本的寄生性赘生物和金融体系内表现出的颠倒错乱的程度应该受到自我谴责。我们时代流行的看法也倾向于这个观点。这立即提出了一个问题:为什么资本主义能容许这些呢?然而,第二卷阐明了信用的绝对必要性——不仅促进了价值生产,而且也增强了直接创造和捕获剩余价值的能力。类比第一卷中机器的作用,对我们在这里的理解有些帮助。机器是不变(通常还是固定的)资本,因此不生产价值。接着马克思继续阐明它如何成为个别资本家(我先进的技术为我生产了超额利润)和整个资本家阶级(生产工资商品的劳动生产力的提高降低了劳动力的价值并扩大了资本家的剩余价值)的相对剩余价值的一个来源。同样地,信用自身不生产价值,但它有助于生产的巨大扩张和剩余价值的实现,比如,通过减少贮藏必要性的方式。

贮藏问题实际上非常重要。通过对第二卷的研究,下面的内容变得十分明显:在缺少信用制度的情况下,如此多的资本需要被贮藏起来,以满足从固定资本流通到周转时间差异等问题的需要,以至于资本积累在最好的情况下也受到了严格的限制,而在最差的情况下会不断恶化直到慢慢停止。当然,从贮藏中释放出来的货币能否转化为生产剩余价值的货币资本,还依赖于劳动力和生产资料的可获得性,以及所有资本循环所需要的其他条件(包括有效需求的活力)。但是如果没有贮藏货币的释放,可利用的潜在的货币资本会非常少。这是马克思在第二卷中清晰地向我们阐明的。

马克思是否成功地摆正了与资本运动规律相关的信用和金融(以及商业资本)的角色?不同的人有不同的看法,而且这当然是可以进行辩论的(我认为他只成功了一部分,而且他没必要将自己束缚于某种科学至上主义的幻象,他觉得为了保持可信性必须遵照这种科学至上主义)。但是,如果我理解得没有错,第二卷的一个关键目标是深入剖析第三卷的金融章节中展现出来的恶毒的拜物教,那么第二卷在马克思全部著作中的地位就重新确立了,理应得到更细致深入的研究。马克思清楚地明白,他需要从流通的角度构建一个和他在第一卷中从生产的角度构建的一样的,关于资本运动规律的有说服力的模型。悲剧的是他没有完成这项工作,并且他在把生产和流通这两个视角综合为一个可行的整体之前,便过早离世了。

[1] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第495页,北京:人民出版社,2004。

[2] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第495页,北京:人民出版社,2004。

[3] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第495页,北京:人民出版社,2004。

[4] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第496页,北京:人民出版社,2004。

[5] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第497页,北京:人民出版社,2004。

[6] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第497页,北京:人民出版社,2004。

[7] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第498页,北京:人民出版社,2004。

[8] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第574页,北京:人民出版社,2004。

[9] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第498页,北京:人民出版社,2004。

[10] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第499—500页,北京:人民出版社,2004。

[11] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第500页,北京:人民出版社,2004。

[12] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第499页,北京:人民出版社,2004。

[13] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第499页,北京:人民出版社,2004。

[14] Peter Drucker,The Unseen Revolution:How Pension Fund Socialism Came to America (New York:Harpercollins,1976); Robin Blackburn,“Rudolf Meidner:A Visionary Pragmatist,” Counterpunch,December 22,2005.

[15] Michael Piore and Charles Sabel,The Second Industrial Divide:Possibilities for Prosperty (New York:Basic Books,1986).

[16] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第503页,北京:人民出版社,2004。

[17] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第506页,北京:人民出版社,2004。

[18] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第526页,北京:人民出版社,2004。

[19] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第527页,北京:人民出版社,2004。

[20] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第527页,北京:人民出版社,2004。强调是作者加的。

[21] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第527页,北京:人民出版社,2004。

[22] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第528页,北京:人民出版社,2004。

[23] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第528—529页,北京:人民出版社,2004。

[24] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第529页,北京:人民出版社,2004。强调是作者加的

[25] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第529页,北京:人民出版社,2004。

[26] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第529—530页,北京:人民出版社,2004。

[27] 安德鲁·梅隆(Andrew Melon,1855—1937),美国银行家,梅隆家族成员,曾任美国财政部部长。——译者

[28] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第531页,北京:人民出版社,2004。

[29] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第531页,北京:人民出版社,2004。

[30] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第533页,北京:人民出版社,2004。

[31] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第532页,北京:人民出版社,2004。

[32] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第540页,北京:人民出版社,2004。

[33] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第539页,北京:人民出版社,2004。

[34] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第539页,北京:人民出版社,2004。

[35] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第540页,北京:人民出版社,2004。

[36] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第540—541页,北京:人民出版社,2004。

[37] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第541页,北京:人民出版社,2004。

[38] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第541—542页,北京:人民出版社,2004。

[39] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第544—545页,北京:人民出版社,2004。

[40] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第546—547页,北京:人民出版社,2004。

[41] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第574页,北京:人民出版社,2004。

[42] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第574页,北京:人民出版社,2004。

[43] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第547页,北京:人民出版社,2004。

[44] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第547页,北京:人民出版社,2004。

[45] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第547—548页,北京:人民出版社,2004。强调是作者加的。

[46] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第546页,北京:人民出版社,2004。

[47] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第580页,北京:人民出版社,2004。

[48] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第553页,北京:人民出版社,2004。

[49] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第553—554页,北京:人民出版社,2004。

[50] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第555页,北京:人民出版社,2004。

[51] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第556页,北京:人民出版社,2004。

[52] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第556—557页,北京:人民出版社,2004。

[53] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第557页,北京:人民出版社,2004。

[54] 马克思,《资本论》,第2版,第三卷,第574页,北京:人民出版社,2004。

上一篇 回目录 下一篇