中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 〔美〕约翰·贝拉米·福斯特《生态危机与资本主义》(2002)

第十二章 李比希、马克思和土地肥力损耗:关乎当今农业

在1830至1870年间,因土壤养分流失而造成的土地自然肥力的损耗是欧洲和北美资本主义社会所关心的中心生态问题(只同森林消逝、城市污染严重和马尔萨斯人口过剩恐惧等问题相比较而言)。在这一时期,随着许多国家在全球范围内寻找自然肥料,肥料扩张主义迅速兴起;现代土壤科学出现;合成肥料逐步引入;呼唤农业的可持续发展,旨在最终避免城市与农村对立的激进思想的形成。

土地肥力危机问题的中心人物是德国化学家尤斯图斯·冯·李比希。但对其更广泛的社会含义剖析得最为深刻的人是卡尔·马克思。李比希和马克思关于土地肥力的观点得到后来思想家们的继承,其中包括继承了马克思主义传统的卡尔·考茨基和列宁。到了20世纪中叶,随着肥料行业大规模的发展和合成肥料的广泛应用,人们对这一问题的关注似乎有所减弱。

自第二次世界大战以来,生产和使用化肥的规模迅速扩大。今天,人们越来越深刻认识到依赖合成肥料给生态造成的损害。这种认识使人们对可持续农业产生了新的兴趣,而在可持续农业中发挥中心作用的是土壤养分循环问题。人们正在重新发现人与土地之间需要建立一种生态健康的关系。[1]以下对150多年来该问题的发展变化过程作一简要分析。

[1] Kozo Mayumi,"Temporary Emancipation from the Land", Ecological Economics, vol.4, no.1(October 1991),pp.35-56;Fred Magdoff, Les Lanyon, and Bill Liebhardt, "Nutrient Cycling, Transformation and Flows:Implications for a More Sustainable Agriculture, Advances in Agronomy, vol.60(1997),pp.1-73;Gary Gardner, Recycling Organic Waste: From Urban Pollutant to Farm Resource(Washington D.C.:Worldwatch,1997).

李比希和19世纪土壤危机

19世纪20至30年代的英国,以及稍后在欧洲和北美其他发展中的资本主义经济体内,人们对“地力耗损”的关注导致对肥料需求的显著增长。英国骨粉的进口量从1823年的14400英镑,增长到1837年的254600英镑。第一艘运载秘鲁肥料(堆积起来的海鸟粪便)于1835年抵达利物浦。1841年进口了1700吨,而到1847年大约进口了220000吨。这一时期的欧洲农场主急需肥料,他们甚至到拿破仑时期的战场(滑铁卢、奥斯特利茨)寻找骨头撒到田间。[1]

[1] Jean Boulaine, "Early Soil Science Trends in the Early Literature", Peter MacDonald ed., The Literature of Soil Science (Ithaca:Cornell University Press,1994), p.24; Daniel Hillel, Out of the Earth (Berkeley:University of California Press,1991), pp.131—2.

现代土壤科学的兴起,正是与这种增长土地肥力以支撑资本主义农业发展的需求紧密联系在一起的。1837年,英国科学促进协会要求李比希做一项工作,即研究农业与化学之间的关系。研究结果就是他发表的《有机化学在农业和生理学中的应用》(1840)—书。该书第一次令人信服地阐释了土壤养分如氮、磷、钾在植物生长过程中的作用。李比希的观点在英国对富有的土地主和农业经济学家J·B·劳斯产生了影响。1837年,劳斯开始在伦敦市外的罗瑟姆斯特德的地产上进行实验。1842年,他在发明了一种使磷溶解的方法后推出了第一种人工肥料,并于1843年建立了他生产新型肥料“过磷酸钙”的工厂。

但是,这一技术在英国以外传播得十分缓慢。直到1855年,第一批生产过磷酸钙的工厂才被介绍到德国;南北战争后介绍到美国;普法战争后介绍到法国。此外,在土壤中使用单一的肥料(如磷)虽然最初产生了显著效果,然而不久土地肥力便开始迅速下降,因为土壤的整体肥力总是受养分单一的限制(李比希的最小化定律)。

李比希的发现最初只是增强了资本主义农业的危机感,使农场主们更加意识到土壤矿物质的损耗和肥料的匮乏。这一矛盾在美国表现得尤其尖锐,特别是在北部的纽约州和南方从事种植业经济的农场主中间。由于在英国的垄断下很难得到秘鲁的肥料,美国开始了对任何可能储有丰富自然肥料的岛屿的帝国主义扩张式吞并——开始是非官方行为,随后便成了精心策划的国策的一部分。在1856年国会通过的《肥料岛法案》庇护下,美国资本家在1856至1903年间共占领了94个岛屿、岩礁和要冲,其中有66个由国务院正式认可为美国的附属地。至今还有9个这种肥料岛由美国占有。但是肥料扩张主义政策并没有成功地给美国带来它所需要的大量高品质的自然肥料。[1]

[1] J. M. Skaggs, The Great Guano Rush (New York:St. Martin’s Press,1994).

与此同时,秘鲁的肥料供应在世纪60年代枯竭,并且不得不用智利的硝酸钾代替。虽然在欧洲发现的钾盐已提供了这种矿物质,并且自然和人造的磷酸盐也使这种养分更加充足,但制约因素始终是氮肥缺乏(合成氮肥直到1913年才研制出来)。

因而,与资本主义农业相伴的土壤养分循环破坏所造成的土壤自然肥力的下降,人们对具体土壤养分需求认识的日益提高以及能弥补自然肥力损失的天然及合成肥料供应的不足,都是造成普遍土壤肥力危机感的原因。

在美国,由于地理的因素使这种危机更为复杂化。北部纽约州到1800年就已取代新英格兰成为小麦主产区.,随着伊利运河于1825年开通而带来的随后几十年间,西部新开发农田日益加强的竞争力使土地相对贫瘠问题得到极大缓解。而与此同时,东南地区的奴隶种植园却经历了严重的土壤肥力的退化,特别是种植烟草的土地情况更为严重。

纽约州的农场主们,通过组成农业协会发展理性农业的方式应对危机。1832年,纽约州农业协会成立。两年后,耶西·比尔和奥尔巴尼创办了《耕作者》,旨在促进已在英国釆用的改良耕作,主要探讨肥料、湿地排水和轮作等问题。随着1840年李比希《农业化学》(就是人们通常知道的《有机化学在农业和生理学中的应用》)的发表,纽约州的农学家们把新土壤科学当成了救世主。1850年,被马克思称之为“英国李比希”的苏格兰农业化学家詹姆斯·约翰斯顿来到北美旅行,并在他的《北美札记》中记叙了土壤自然肥力损失的问题,而且特别说明了纽约州与西部肥沃农田相比,其土地肥力损耗严重。[1]

[1] Margaret W. Rossiter, The Emergence of Agricultural Science: Justus Liebig and the Americans,1840-80(New Haven: Yale University Press,1975), pp.3-9;Karl Marx and Friedrich Engels, Collected Works, vol.38, p.476;Jams F. W. Johnston, Notes on North America, vol.1(London: William Blackwood and Sons,1851), pp.356-65;Marx, Capital, vol.3(New York: Vintage,1981), p.808.

上述大部分问题都在美国经济学家亨利·凯里的著作中有所反映。凯里在19世纪50年代强调,城镇与农村分离所形成的远距离贸易,是导致土壤养分流失和农业危机日趋严重的主要因素,这一观点后来得到李比希和马克思的进一步阐述。凯里在他的《社会科学的原则》一书中提到美国时说:“作为国家的所有能源,都用来扩大商人的权力,所以到处看到国民们被雇来‘掠夺’土地股本也就不足为奇了。”[1]

[1] Henry Carey, Principles of Social Science (Philadelphia: J.B. Lippincott, 1876), vol.2, p.215, and The Slave Trade Domestic and Foreign (New York: Augustus M. Kelley,1967), p.199.

北美农学家们遇到的这些问题,主要是通过凯里的著作辗转传到了李比希案头。李比希在《论现代农业书信集》(1859)中说,商人的“经验农业”产生了一种“掠夺体制”,在这种体制下,土地的“再生产条件”被破坏了。土壤的养分年复一年在不断的轮作生产中被带走了。无论是美国农业开放式的开发体制,还是欧洲农业的所谓高效耕作都是这种掠夺形式。与之相反,理性农业应当返还土地以原有肥力。[1]

[1] 李比希对“掠夺制度”的批判在他1862年修订版的《农业化学》中更加鲜明,该书对马克思产生了影响。见William H. Brock, Justus von Liebig: The Chemical Gatekeeper (Cambridge: Cambridge University Press,1997), pp.175-9. Justus von Liebig, Letters on Modern Agriculture (London: Walton and Mabery,1859), pp.171-83,220.

李比希本来希望通过发现自然资源和生产合成肥料最终增加肥料的供给。但是用土壤科学史学家琼·布兰的话说,他却在欧洲农场发动了一场伟大的节约使用肥料和循环利用营养成分的运动。从这种意义上讲李比希是“当今生态学家的先驱”。[1]李比希在《关于利用城市污水问题致伦敦市长的信》中说,在泰晤士河现有基础上,人畜粪便对城市的污染和土壤自然肥力的损耗这两个问题是相互联系的,并且认为,将养分返回土地的有机循环是构建理性城镇——农业体制不可或缺的一部分。[2]

[1] Boulaine, “Early Soil Science”, p.25.

[2] Brock, Justus von Liebig, pp.250—72.

马克思与可持续农业

马克思对资本主义农业的批判主要建筑在李比希、约翰斯顿和凯里著作的基础上。但是,马克思在该领域的批判其根源却来自于亚当·斯密的同代人苏格兰农业经济学家、从业农场主和政治经济学家詹姆斯·安德森。

1777年,安德森出版了对《谷物法本质的探究》一书,在书中介绍了后来以“马尔萨斯—李嘉图租金理论”而知名的观点。马克思认为,安德森的模式要比后来由于古典经济学家托马斯·马尔萨斯和大卫·李嘉图提出的理论变种要优越得多,因为它重点强调了持续改良农业的可能性。安德森认为,租金就是使用更肥沃土地的费用。耕种最贫瘠土地所获得的收入只能维持生产成本,但耕种较肥沃土地则要求“为获得专有耕作权而支付一定费用,这笔费用根据土地肥力状況多少而不尽相同。正是这笔费用构成了我们现在所称的租金,它还是一种手段,通过这种手段使耕种不同肥力土地的费用趋于绝对公平”。[1]

[1]James Anderson, Observations on the Means of Exciting a Spirit of National Industry (Edinburgh:T. Cadell, 1777), p.376, Enquiry into the Nature of the Corn Laws, with a View to the New Corn Bill Proposed for Scotland (Edinburgh: Mrs. Mundell, 1777), pp.45—50;J. R. McCulloch, The Literature of Political Economy (London:Longman, Brown, Green, and Longmans), pp.68—70.

在马尔萨斯和李嘉图看来,土地肥力的不同几乎完全由自然生产能力的状况来确定,与人的因素无关。李嘉图曾写道,租金可以定义为“由土地生产的、用以支付给地主以获得对于最初的和不可损坏的生产能力的使用权的那部分价值”。[1]此外他们还认为,根据假定的自然法则,天然最肥沃的土地首先用来耕作生产,并且这些土地租金的上涨和农业生产率的总体下降,都是把肥力日益边缘化的土地投入耕作以应对日益增长的人口压力的结果。[2]

[1] David Ricardo, Principles of Political Economy and Taxation(Cambridge:Cambridge University Press,1951),p.67。李嘉图并未完全否定改进农业的可能性,但认为作用极其有限。他写道:“农业有两种改进形式:一是增加土地生产能力,二是通过改进机械减少我们的劳动。而前一种形式主要与更精致的轮作或选择更好的肥料相关。”同上,第80页。这种改进形式对土地肥力的影响甚微,总体上可以完全抽象出来的观点似乎是李嘉图租金理论的关键假定。

[2] Karl Marx, Theories of Surplus Value, part 2(Moscow:Progress Publishers,1968),pp.114—7,121—5.

相比而言,安德森较早地指出,通过施肥、排涝和灌溉可以持续改善土地状况,最贫瘠土地的生产率可以提高到接近最肥沃土地的水平。但相反的情况也可能出现,人类可以导致土地退化。根据安德森的观点,正是土地这种相对生产率的变化形成了不同的租金,而不是后来马尔萨斯和李嘉图在论证中所称的土地绝对肥力状况。[1]

[1] Karl Marx, Theories of Surplus Value, part 2(Moscow:Progress Publishers,1968), p.241—244;James Anderson, A Calm Investigation of the Circumstances that Have Led to the Present Scarcity of Grain in Britain:Suggesting in Means of Alleviating the Evil and Preventing the Recurrence of Such a Calamity in the Future(London:John Gumming,1801), p.5.

安德森认为,农业中普遍存在的土地肥力问题,确实是由于未能釆取理性的可持续性农业耕作方法造成的结果。他说,英格兰土地的所有者是地主,而耕作者是佃农,这一事实为理性农业设置了障碍。佃农倾向于避免任何的耕作改良,因为他们的改良付出在土地租种期间得不到任何回报。[1]

[1] James Anderson, Essays Relating to Agriculture and Rural Affairs,vol.3(London: John Bell,1976),pp.97-135;Karl Marx, Capital, vol.3(New York: Vintage,1981), p.757.

安德森在《关于导致不列颠目前粮荒的情况的冷静考察》(1801)中认为,城镇与农村的分离导致自然肥料资源的丧失。他写道:“大凡听说过农业的人都知道,动物肥料用于土壤能增加土壤的肥力,当然他还必须清楚地意识到任何倾向于剥夺土地使用这种肥料的行为都应视为不经济的浪费,应受到严厉谴责。”他断言,只要合理利用人畜肥料,“就能够长久维持土地肥力而不需添加别的肥料”。然而在伦敦,这种自然肥料资源“每天都被带进泰晤士河,在造成巨大浪费的同时,也使河水流经的下游城市居民不得不忍受臭气熏天的气味”,说明社会距离可持续的农业经济还有相当大的差距。[1]安德森以这种批判性分析和历史的视角为武器,奋力抨击了马尔萨斯关于“农业与社会危机是由于人口增长和有限土地的压力而造成”的观点。[2]

[1] Anderson, A Calm Investigation, pp.73-5.

[2] 同上,第12,56-64页。

马克思对资本主义农业的批判,吸收了安德森古典租金理论的最初模式和李比希的土壤化学,目的是反击马尔萨斯—李嘉图人口过剩和农业生产率下降等自然法则学说的影响。在19世纪40至50年代间,马克思强调说,如果采用合理使用合成肥料这类手段,农业仍有“改进”的潜力。[1]但就是在早期的几十年间,他也坚持认为土地肥力是一个历史问题,并且土壤肥力既有可能改善,也有可能下降。他论证说,资本主义农业的非理性是与资产阶级社会脱胎而来的城乡对立紧密相关的,

[1] Karl Marx, Grundrisse (New York: Vintage,1973), p.527.

但到了19世纪60年代后,马克思在阅读李比希、约翰斯顿和凯里等思想家著作的基础上,就土地肥力危机问题开始将研究的重点直接转到了土壤养分循环及其与资本主义农业的剥夺特性的关系上。因此,他在《资本论》第一卷这样写道:

资本主义生产……破坏着人和土地之间的物质变换,也就是使人以衣食形式消费掉的土地的组成部分不能回到大地,从而破坏土地持久肥力的永恒的自然条件……资本主义农业的任何进步,都不仅是掠夺劳动者的技巧的进步,而且是掠夺土地的技巧的进步,在一定时期内提高土地肥力的任何进步,同时也是破坏土地肥力持久源泉的进步……因此,资本主义生产发展了社会生产过程的技术和给合,只是由于它同时破坏了一切财富的源泉——土地和工人。[1]

[1] Karl Marx,Capital,vol.1(New York:Vintage,1976),pp.637-8;马克思的观点与李比希在《畜牧业的自然规律》的观点相同。(这是李比希1862年版《农业化学》第二卷的英文译文)。Liebig, The Natural Laws of Husbandry (New York: D. Appleton and Co.1863), p.180.

上述观点,马克思在《资本论》第三卷对土地租金的分析中做了系统阐释,他还论述道,“在伦敦,450万人的粪便,就没有什么好的处理方法,只好花很多钱来污染泰晤士河”。[1]对资本主义农业和有机肥料循环利用的这种思考使马克思形成了生态可持续性的概念——一种他认为在实践中与资本主义社会关联极为有限,但对一个由生产者联合而构成的社会却至关重要的观念。[2]他写道:“对土地这个人类世世代代共同的永久的财产,即他们不能出让的生存条件和再生产条件进行自觉的合理的经营。”[3]他继而写道:

[1] Marx, Capital, vol.3, p.195.

[2] 关于马克思可持续性概念与他共产主义社会观点的关系,见John Bellamy Foster, “The Crisis of the Earth”,Organization&Enviornment,10:3(September 1997),pp.278-95。

[3] Marx, Capital, vol.3, pp.948-9.

从一个较高级的社会经济形态的角度来看,个别人对土地的私有权,和一个人对另一个人的私有权一样,是十分荒谬的。甚至整个社会,一个民族以至一切同时存在的社会加在一起,都不是土地的所有者。他们只是土地的占有者,土地的利用者,并且他们必须像好家长那样,把土地改良后传给后代。[1]

[1] Marx, Capital, vol.3, pp.911.

秉承了马克思主义传统的后继思想家如考茨基和列宁,深受李比希和马克思关于农业可持续性和循环利用有机废料必要性的观点的影响,认为养分返回土地是社会革命性变革的必要组成部分——虽然在他们那个时代肥料供应量已大幅度提高。在《土地问题》(1899)一书中,考茨基主张:

辅助肥料,可以避免土壤肥力的减少,但越来越多地使用这种肥料,只能给农业增添更大的负担——它并不是强加给自然的不可避免的负担,而是现行社会组织的一个直接后果。通过克服城乡之间,或至少是人口稠密的城市与荒凉偏僻的农村之间的对立,从土地取走的材料就可能完全回流到土地。那时,辅助肥料至多发挥着肥沃土壤的作用,而不是用来避免土壤的贫瘠。耕作方式的进步意味着在不必增添人工肥料的前提下使土壤的可溶性养分增加。[1]

[1] Karl Kautsky, The Agrarian Question (Winchester, MA: Zwan,1988) vol.2, pp.214-5.

同样,列宁在《土地问题和“马克思的批评家”》(1901)一书中写道:

人造肥料代替自然肥料的可能性以及这种代替(部分地)的事实,丝毫也推翻不了下述事实:把自然肥料白白抛掉,反而污染市郊和工厂附近的河流和空气,这是很不合理的。就在目前,在一些大城市周围也有一些土地利用城市的污水,并且使农业获得很大的好处,但是这样能利用的只是很少一部分污水。[1]

[1] V. I. Lenin, Collected Works, vol.5(Moscow: Progress Publishers,1961), pp155-6.

当今面临的问题

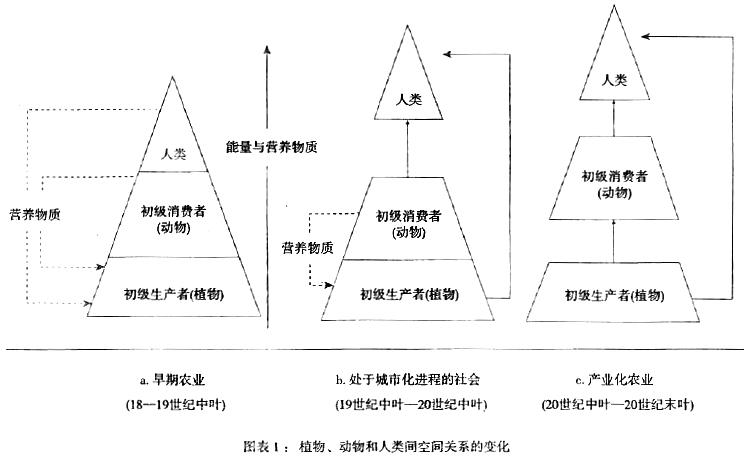

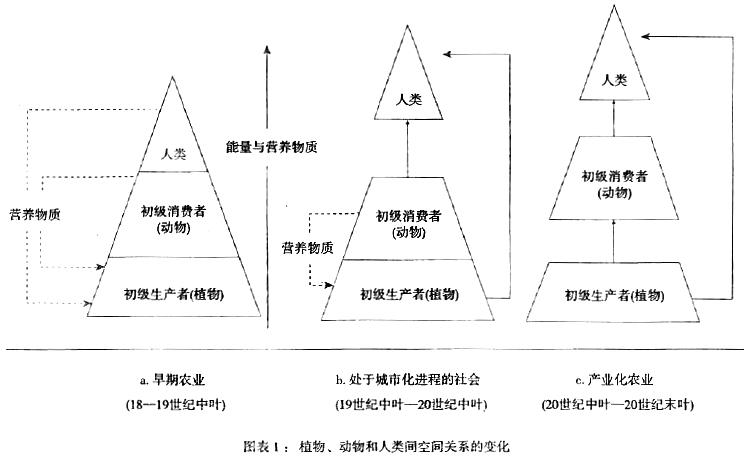

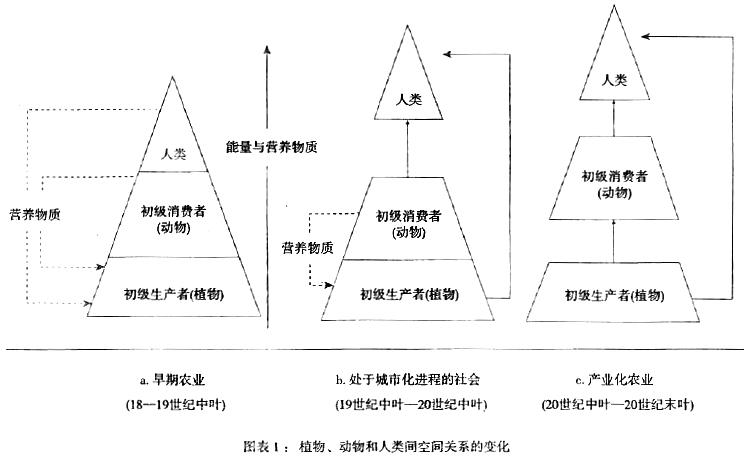

随着资本主义发展进入20世纪,安德森、李比希、马克思、考茨基和列宁所关注的问题日趋集中于一处。农业机械化和农产品价格降低,迫使人们离开农场,他们开始集中在城市,然后则是在城郊社区里成为工人。在该世纪中,城市工业部类,然后是城市—城郊服务部类,再晚一些则是政府部门持续增长的就业机会给先前的农业家庭提供了就业渠道。(另一方面,大多数的第三世界国家在城市化过程中却没有相应增长的就业机会)。随着越来越多的人口离开农场,土壤养分循环的断裂也比19世纪更加彻底。这种养分回流土地过程中产生的断裂如图表1所示。

土地由于消耗掉养分和有机物而变得更加贫瘠,因而人们也就愈加关注解决土地的“贫瘠”问题。在农田不断耗损掉养分的同时,含有大量这种养分的污水却在污染着许多河流湖泊,沿海城市则将这些污水倾入海洋。自20世纪70年代以来,安装的污水处理系统虽然缓解了美国的水污染问题,但又出现了新的问题——如何清理处理后的淤泥。目前采用的方法是填埋、焚烧或用于农田,但每一种方法都会给环境造成严重后果。

有两种发展趋势为养料循环的第二次断裂提供了舞台。首先是第二次世界大战后廉价氮肥的生产带来的一系列变化。氮肥的生产工艺与制造炸药相同,并且战争结束后的军工产业表现出巨大的氮肥生产能力。(还有一点要注意,农业化学与军工产业的联系更加密切:农业使用的许多杀虫剂最初就是用于军事的脱叶剂和神经性毒剂。)豆科植物可以将空气中的氮转化成植物可以吸收的形式,为非豆科植物提供充足的肥力。但随着氮肥的广泛应用,人们不再依赖豆科植物。豆科类作物三叶草和紫苜蓿以前可以用来喂养肉牛、奶牛和羊等反刍动物,一旦不再需要种植这类植物为非豆科类作物(小麦、玉米、大麦、番茄)提供氮肥,农场很容易改为专门经营单一作物或畜牧业。

第二是随着农业生产、加工和营销集约程度的加快,企业开始鼓励畜牧生产集中在他们经营的大型加工设施周围。他们选择那些具有诸如环境法律宽松、工会活动威胁意识淡薄和工资低廉等优惠条件的地方。大型加工厂也越来越多地以品牌方式推销他们的产品,而要创造一个可预期的统一产品,就必须尽可能控制整个生产过程——要么在他们自己的企业农场生产牲畜,要么与农场主签订生产合同,农场主甚至不必拥有这些牲畜,但必须严格按照签约企业主的要求生产。这样一来,畜牧生产就集中在了某些特定地区:南部大平原的肉牛,阿肯色州和德尔马瓦半岛(由特拉华、马里兰和弗吉尼亚三州的部分地区构成)的家禽以及中西部和北卡罗来纳州部分地区的生猪。

20世纪下半叶的这两种发展趋势产生了一种新的现象,反映了马克思和其他一些人十分关注的人与农田的分离——农业动物与它们饲料生产地的分离。美国大规模的家禽和生猪饲养场(称作工厂化农场更合适),几乎清一色地由联合企业或与泰森和珀杜这类股份公司签订生产合同的个体农场主所有。饲养成千上万头牲畜的肉牛农场十分普遍。美国市场上三分之一以上的牲畜仅来自70个饲养场,97%的家禽销售是由年产量超过10万烤炉的企业所控制。[1]即便是在那些自行生产饲料的奶牛场,进口一半以上的饲料也是常见的事。畜禽与它们饲料生产地之间联系的断裂,使种植作物的土地失去养料和有机物的情况更加严重。农场在卖掉产品后必须使用大量的合成肥料来弥补土壤养料的损失。

[1] Gardner, Recycling Organic Waste, p.43.

此外,正如安德森和马克思指出的那样,那些租地耕种的人没有经济动力来改善他们合同期内得不到任何回报的事情。1994年,48%的美国农用地是通过租赁形式耕种的。[1]有些领域的租种现象尤其普遍,商品粮地占60%,棉花地占75%。[2]大农场的土地租种更为普遍,58%的土地都是由签订租种协议且年收入在25万美元以上的农场经营的。[3]大范围的租种土地是加快农场专业化趋势和造成维持土地肥力短期行为的另一个因素。维持土地肥力只能依靠合成肥料,而不是制定有利于环境健康的长期土地和作物管理战略。

[1] Judith Sommer,David Banker, Robert Green, Judith Kalbacher, Neal Peterson, and Theresa Sun, Structural and Financial Characteristics of U.S. Farms, 1994(Agriculture Information Bulletin No.735, Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture), p.79.

[2] 同上,第87页。

[3] 同上,第84—5页。

环境后果

耕地最初与人、然后与牲畜的分离,导致土地养料循环的断裂,只能依赖越来越多的合成肥料。农场缺乏养料的同时,这些养料却在城市和大规模工厂化牧场聚集。因为距离遥远,能源和财务成本高昂,这些聚集的养料无法回归作物的产区。这种发展趋势还给环境造成了以下严重后果:

1.大量不可再生能源需要用来生产、运输和施用化肥。氮肥生产是能源密集型产业。在美国玉米种植带,种植1英亩玉米所消耗的能源中,包括燃料、机械损耗、种子和农药,氮肥占的比重最大(是第二位的2倍),接近总量的40%。[1]

[1] D. Pimentel and G. H. Heichel,"Energy Efficiency and Sustainability of Farming Systems”, in R. Lai and F. J. Pierce(eds.) Soil management for sustainability (Ankeny Iowa:SoilandWaterConservationSociety,1991), pp.113—123.

2.另一个不良后果是,由于化肥的可溶性,极易造成地下与地表水的污染。另外,高度集中的牲畜饲养所产生的养料远远超出周边土地所能安全消化的能力。许多人饮用的地下水被高含量的硝酸盐污染,这将给人的健康造成直接灾难。农业生产产生的富营养物质也同样可以造成像切萨皮克湾这样的河口,和从墨西哥死亡带到密西西比河口西部的海洋环境以及许多淡水湖泊的水质恶化。

3.假使城市地处农场附近,工业污染物和人们在住所周边丢弃的许多产品中的化学物质,也会使城市的大部分污水淤泥不再适合农田利用。美国环保署虽然认为多数淤泥在农田里安全可用,但对这些指导建议的可靠性,科学界显然还是有些担心。美国的标准在所有发达工业国家中是最宽松的,重金属的含量许可是加拿大和大多数欧洲国家的8倍。[1]而且,牲畜肥料中也有潜在的污染物——例如为促使圈养生猪生长而例行添加的铜元素,可导致其粪便的铜含量超标。处置被污染的淤泥和牲畜肥料也可能造成环境问题,会影响今后土壤的生产性能以及空气和水的质量。

[1] Gardner, Recycling Organic Waste, p.34.

4.大多数农场缺乏合理轮作,部分原因是廉价合成肥料的应用,致使土壤的有机物丧失和生物多样性减少。土壤品质的退化使大量致病生物和植物寄生虫生长,这种趋势只有保持多样化竞争性生物群落才能加以遏制。同样,不健康植物比健康植物更容易遭受病虫害。结果为了抵御因土壤退化而造成的病虫害,又只好使用更多的杀虫剂。因此,农场工人中毒、食物和地下水污染在很大程度上是土壤退化的结果。

5.大规模集中饲养牲畜的恶劣环境,也创造了更易于疾病传播的条件,结果不得不频繁使用抗生素。此外,在饲养中作为促长素例行添加的低级抗生素,占到了用于动物的抗生素总量40%中的大部分。持续使用药物造成了抗生素污染,也使细菌增强了抗药性,这也给人的健康带来危害。

6.通过采矿提供土壤养料给环境造成了实质性的破坏。下例中肥料扩张主义政策的受害者之一的命运在某种程度上可以说明问题。南太平洋岛国瑙鲁,从1888年到第一次世界大战处在德国统治下,一战后由澳大利亚控制(除第二次世界大战期间一度被日本人占领),直到1968年获得独立。大约从1908年起开始露天开采丰富的磷矿,而只几年的时间其储藏便被釆掘殆尽。根据《纽约时报》的一篇文章描述,“全岛的五分之四都被采掘一空,留下一片满目疮瘦如月球表面般可怖的荒地,惟一可居住的地方是沿海一线有椰树遮阴的窄地。因为开矿,气候也开始恶化。从采掘后的高原上升起的热浪驱走了雨云,使阳光炽烤的小岛不断受到千旱的困扰。”[1]

[1] New York Times, December Io,1995, p.3。

非资本主义世界的经验

非资本主义世界的历史提供了其他几种可能性。前苏联模式,连同仿效该模式的大多数东欧国家的模式,在这一问题上都没有成功的经验,因为它沿袭了美国使用的大多数方法,对养料循环重视不够,化肥和农药的使用部分抵消了对土壤的养护。但在毛泽东领导下的中国情况不同,中国人均可耕地面积极低,却有精心循环利用养料以保持土壤肥力的悠久传统(李比希在19世纪已注意到这一点)。毛泽东重视每一地区粮食的自给自足,从而强化了养料循环的实际落实,加之鼓励地方工业的发展,所以在放缓城市化进程的同时,促进了农业生产的快速发展。但在目前已取得长足发展的向资本主义关系的过渡中,养料循环和土壤养护遭到极大削弱。人们开始重新强调兴建化肥厂,以满足农业生产的肥料需求。[1]在古巴,随着前苏联的解体,与之签署的最惠国贸易协议也相应取消,导致了“特别时期”的经济危机。由于缺乏资金进口化肥和农药,国内开始对减少使用化肥产生了兴趣。有机生产技术和注重土壤养料循环已成为古巴农业的主流。[2]

[1] 关于中国秸秆焚烧的讨论,见William Hinton,“The Importance of Land Reform in the Reconstruction of China”,in Fred Magdoff,John Bellamy Foster,and Frederick H. Buttel, eds., Hungry for Profit:The Agribusiness Threat to Farmers, Food and the Environment (New York:Monthly Review Press,2000) ,pp.215—30。

[2] 见Peter Rosset, "Cuba: A Successful Case Study of Sustainable Agriculture”, In Mag-doff et al., Hungry for Profit, pp.203—14。

应该做些什么?

发达的资本主义国家应该做些什么来弥补营养循环断裂以及对环境造成的后果呢?如果不对农业结构和企业决策体制进行重大挑战,不对城市的本质和发展规模进行深刻的变革,以及不进行彻底的环境安全论证,就贸然使用新的合成化合物(所有这些近期还不会发生),那么,我们就没有什么选择余地。我们所能做的,包括鼓励消费当地生产的食物和回收家庭、餐馆和市场的清洁食物废料并返回农田。此外,从农业市场中遴选出那些注重在环境和社会生活方面进行健康实践、以及釆取新型社区农场方式(CSAs,在农忙季节开始前,个人和家庭购买农场的生产股份)的农场,也有助于问题的解决。同时,还可以通过消除工业和家庭生活中潜在的有毒废料对污水和淤泥的污染来实现污水和淤泥的净化。这将遭到企业的抵制,因为要达到有毒物质的零排放需要投入大量的资金。虽然这些选择并不能根本解决问题,但却能使局面为之改观。在斗争过程中,那些关注更广泛社会问题的人,以及那些致力于解决可持续性农业和环境问题的人,可以通过相互的学习交流,结成更加持久的未来联盟。

以长远的眼光看,当今阻碍可持续农业体制建立的因素既不是缺少技术,也不是对生态进程缺乏认识。了解这一点至关重要。虽然还有许多事物有待发现,但我们已经知道如何设计和建设生态上可持续且通盘考虑了土壤营养循环及其他因素的农业生态系统。然而在现行经济—社会—政治体制中,广大的农业从业者还不具备条件来利用这种认识并借此生存下去。

马克思写道,一个符合人性的、可持续的制度应是社会主义的,并且,它应该建立在稳固的生态原则基础之上。它将把自己与可持续性的土地联结起来,成为“人类世世代代……不能出让的生存条件和再生产条件”。如果在目前的斗争中不充分考虑这些更为实质的问题,那么,我们不仅在维护社会公正的事业方面必然失败,同时在履行我们对地球的义务方面也必然失败。这里的“地球”就是我们居住其上的这片土地和维持我们生存的生物地质演变过程。有一点可以确信:如果我们任意懈怠自己而屈从于一种制度,比如奉行“我死后哪怕洪水滔天!”原则的现行制度,后代人将对我们的行为侧目而视。[1]

[1] “我死后哪怕洪水滔天!这就是每个资本家和每个资本家国家的口号。因此,资本是根本不关心工人的健康和寿命的,除非社会迫使它去关心。”Karl Marx,Capital,vol.1 (New York: Vintage,1976), p.381.

上一篇 回目录 下一篇