走啊,走, |

|

第二章 产业大转型

走啊,走, |

|

|

表2-1 1960~1990年间韩国的生产结构

说明:部门分类是按照世界银行《世界发展报告》(1995)中建议彩的世界银行方法。 资料来源:韩国银行《经济统计年鉴》(1978、1995)、《国民统计》(1994) |

|

表2-2 工业部门中领工资工人的增长情况 单位:千人

说明:括弧中的数字为占劳动力的百分比。 |

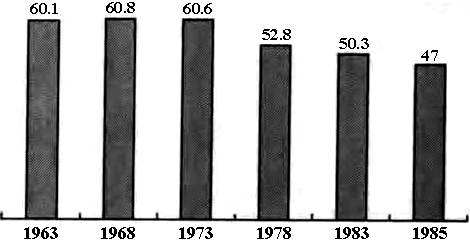

表2-3 1963~1985年间女工在领工资雇员中的比例 单位:%

资料来源:徐宽模(Suk Kwan-mo 1987, 105)(原始来源:经济企画委员会《采矿业和制造业人口统计报告),历年 |

表2-4 1959~1985年间韩国工厂和工厂工人在不同规模的企业间的分布情况 单位:%

资料来源:金亨基(Kim Hyung-ki 1988, 43)(原始来源:经济企画委员会《采矿业和制造业人口统计报告》,历年)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

表2-5 1977~1994年间企业集团在制造业销售额和就业量中所占份额的变化 单位:%

资料来源:1977年和1980年的数据来自李奎亿和李成舜(Lee Kyu-uk and Lee Sung-soon, 1985)。1985年数据来自韩国开发研究院。1994年的数据来自韩国经济研究院。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

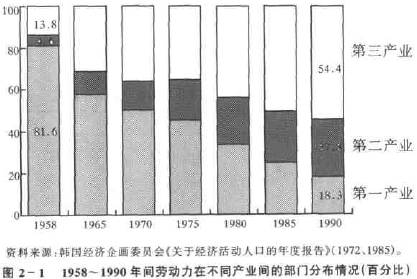

资料来源:经济企画委员会《关于经济活动人口的年度报告》(1972、1985)

图2-2 1963~1985年间制造业工人在轻工产业中的部门分布情况(%)

|

表2-6 1966~1990年间

农户和农业人口的下降情况

资料来源:韩国统计厅《韩国经济主要统计数字》(1985、1991) |

在个体移民当中,大多数是年轻人。从农村迁出的移民当中有2/3 在30 岁以下。因此,随着时间的推移,农业劳动力显著老化。50 岁和50 岁以上的农业劳动者的比例1965为18%,而到1985年提高到40% (Chang Sang-hwan 1988)。因此,到80年代中期,很多韩国农户由一两个老人和他们生活、工作在城市并偶尔回来探访的儿女组成。80年代后期,在大多数农村地区已经很少能看见孩子,只是国家法定假日除外,这时候城市的孩子陪伴他们的父母探访祖父母和外祖父母。农村的小学一个接一个地关闭,继续办下去的只有很少几个孩子。

随着农业工作的负担越来越落到年纪大的人身上,妇女的农业工作量有了很大增加。有关劳工方面的统计数字在涉及农业工作时其准确性往往值得怀疑,当涉及妇女工作量的统计时更是如此。尽管如此,这些数字显示出女性劳动力在农业中的参与率在1965~1985年间从38%提高到45% (Chang Sang-hwan 1988)。因此,这方面的证据资料明显显示韩国经济发展高度依赖女性劳动——不仅依赖她们满足城市地区对工业劳动力的巨大需求,而且依赖她们在劳动力已经衰竭的农村地区使农业继续进行下去。

这种大规模的农村向城市的迁移的关键机制是政府的农业政策。这种政策的方向随着时间的推移而改变。朴正熙作为农民的儿子在其执政初期保持着某种强烈的支持农业取向,并实施了几项大胆的措施来改善农民的状况,如减少农民债务并稳定农产品价格(Park Jin-do 1988)。另外,在20世纪70年代,朴正熙政府还推行了“新村”运动,改善农村地区的基础设施条件和环境条件,并通过提倡“勤劳、自力更生和合作”来提高农业生产率。但是,朴正熙政府农业政策努力的基本方向是保持较低粮食价格,以便相对廉价地养活城市领工资工人。除了70年代初少数几个年份之外,农民被迫以大大低于市场的价格出卖粮食——在整个60年代和70年代,价格大约为市场价格的85% (Chung Young-ki 1984)。

有关韩国农业部门经济状况的统计数字显示,在工业化过程中,韩国农民所处的状况不断恶化。从70年代中期起,从事农业的家庭发现自己越来越深地陷入到债务之中,这部分原因是生产成本(购买肥料、机械等等)的提高,另一部分原因是消费品和子女教育的花费增加[6]。正如表2-7所示,农业收入可以承担的家庭开支的比例从70年代初起不断缩小。1974年,普通农户的农业收入能满足家庭开支需要的124%,但到了1981年,下降到93%。,随后在1985年下降到79%。80年代,在耕作土地面积小于1公顷的农户中,农业收入只能承担农户生活开支和生产成本的不到一半;只有耕作面积2公顷或2公顷以上的农户才能从农业中挣到足够的收入来保持自给自足。

表2-7 按耕地面积大小分类的农户的农业收入能承担家庭生活开支的程度(1965~1985)

资料来源:韩国农渔业部《农家经济调查报告》(每年一份)。 |

韩国农户收入增长迟滞的一个重要原因,是在农村缺乏非农业性的收入机会——韩国工业几乎完全分布于城市地区。1970年,农户收入的大约1 / 4 来自于非农业性的来源(Chuang Young-ki 1984,63)。非农业收入1983年增加到占农户总收入的1 / 3 , 不过非农业收入当中的很大一部分(1983年大约占一半)为转移性收入,大部分是已经移居城市的家庭成员的汇款。非农业性就业为农户提供的收入朋年代只占农户总收入当中很小一部分( 1983年为14%)。因此,很明显,被韩国随后各届政府确定为一个主要政策目标的农村工业化很大程度只停留在纸面上

,对改善农村家庭经济条件得多做得少