中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 〔1930年代〕中国社会性质问题论战(资料选辑)(1984)

现代中国经济的检讨

——一幅半殖民地经济的透视画

钱亦石

(目录略)

一 解答“历史之迷”

“中国历史之长,蕴藏之富,远出许多国家之上,似乎有些人以为这是一块‘神秘的国土’;其实,仔细研究起来,内中没有一点神秘。中国的领土是全世界面积的一部分,在这块领土上所发生的一切,当然也与其他各国所发生者大抵相同。肚皮饿了,要找东西吃;年纪老了,要长眠地下;这是无色人种与有色人种所共有的性质,没有丝毫例外的。有些‘国情’论者不明白这一点,常常把中国看成一个‘特别区’,总以为中国问题与世界问题之间有一道‘万里长城’阻横着;在我看来,这是一种‘偏见’。我们必须打破这种‘偏见’。才可探讨中国经济的发展,才可在探讨中国经济发展之中寻出一条鲜明的途径。”这是我在《中国经济发展的途径》一文中劈头写的一段话,[1]把它引在这里作为本文的发端,无非认定中国经济是世界经济之一环,就过去的轨迹言,就目前的动态言,就未来的趋势言,都不能跳出世界经济的圈外,自立门户,与世绝缘。

世界经济的发展,本是循着“历史的梯子”,从下而上,拾级而升。详细一点说,那是从原始社会的采集经济与渔猎经济,渐渐进到氏族社会的生产经济(畜牧为主,农业也有萌芽),渐渐进到封建社会的农业与手工业经济,渐渐进到大工业的资本主义经济,最后则进到否定私有制度的社会主义经济。六合之内,四海之外,只要有人类栖息的地方,其经济发展的阶段,总逃不掉这个“历史的梯子”。

关于中国经济的发展,其过去的轨迹如何,本有一些争论,在这里,没有篇幅让我来说明。不过就现阶段言,大抵都承认中国经济正处在从封建经济向资本主义经济转变的过程中。

讲到这里,问题就发生了。“历史先生”告诉我们:在中国进到封建经济的时期,西方许多国家依然停滞在原始经济与氏族经济的阶段。但自十六世纪以来,落后的西方已加足马力,向资本主义的坦途上奔驰;而开化最早的中国,却仍在封建经济的迷宫内绕圈子,与资本主义隔绝,一直到十九世纪西力东渐之后,以“外铄”的原因,才在中国封建经济这块处女地上,撒播若干资本主义的种子。这似乎是一个“历史之谜”,不易被人猜破。换句话说,即中国在海禁未开前何以未发展到资本主义?

对于这个“历史之谜”的解答,当然有各种不同的意见。也许有些“国情”论者认为这便是中国历史的神秘性,这种观点,我是反对的。此外,有些人或以为由于中国没有自然科学的进步,或以为由于中国没有强有力的政府强迫农民到工厂工作,[2]这都是“倒果为因”的说法。事实的真相是:先有了资本主义才能引起自然科学的需要与进步,而强有力的政府亦是建立于资本主义基础之上的。所以,中国没有自然科学或没有强有力的政府,都不是海禁未开以前资本主义无从发展的原因。

头脑比较新鲜的人,则又认定中国过去未自动的走上资本主义之路,由于缺乏蒸汽机的发明。(郭沫若是这种意见的代表者)然而蒸汽机并不是上帝创造的,它不过是社会的产物而已。不错,中国固然没有蒸汽机,可是与蒸汽机类似机械也曾经有过。如旧唐书载有:“李皋……常运心巧思,为战舰,挟二轮蹈之,翔风鼓浪,疾若挂帆席。”[3]又《宋史》叙及洞庭湖中的湖匪使用轮舟时,亦有“以轮激水,其行如飞”等语。[4]这些都是机械上的新发明,与西方不同之点,就是这些新发明只限于交通工具,未推及到生产工具。至于何以未推及到生产工具?正确的回答,当然不是因为中国过去缺乏象瓦特(Watt)一类的天才,而是因为中国过去缺乏发明蒸汽机的条件。

“为什么中国没有人发明蒸汽机呢?……我们必须了解的,就是现代的机器可以说是在英国发明的。……近代机器制造所以发明于英国,实有其历史条件。中国人为什么没有发明机器呢?这与英国以外其他各国所处的情形是一样的。英国由手工工场进步到近代工业,有没有什么特殊原因呢?假如我们展读技术发展史,就可以见到:企图进到机器领域来的实有三个国家,首先是意大利……,其次是荷兰,第三就是英国。在英国才把这个问题解决了。为什么只是在这三个国家中的表现,有超出手工业技术界限的企图,而其他各国都没有呢?因为这三国都是海上的国家,他们都是靠海上商业及殖民地抢劫为生的;在这三国之中,是产生大批生产品的;但这些条件,惟英国最好。我们知道:自从阿拉伯人及土耳其人先后把地中海与东方的关系割断时,意大利的作用就终止了。荷兰呢?版图太小,天然物产也太少,实难负担广大生产技术的使命,使生产力加紧提高。……英国则不然,版图很广,矿产财富用之不绝,而且当手工业发展极盛的时候,英国就插入了东印度。中国是地大物博的,远在十三世纪时,它就照这三国的方向走了。当时占据全亚细亚者是蒙古民族,……引起中国商业资本很快的发展,以及工场手工业长足的进步。但蒙古统治一崩坏,……而广大市场就随之分散了,中国的商业资本不能在全亚洲大陆之上通商了。……总之:自元朝灭亡之后,中国幼稚资本主义(?)的一个最大的内地市场就消灭了,中国商业只得被封锁于中国本国以内而与其他外界的市场隔绝了。自此以后,中国手工业的工场差不多就完全停在十九世纪中叶的发展的水平线上没有一点进步的情形了。”[5]如果把这段冗长的说明变为简单的词句,就是:英国有广大的国外市场,所以发明了蒸汽机,完成了工业革命。中国自元朝以后,与国外市场隔绝,所以没有引起发明蒸汽机的剌激力,就是手工业的工场也停顿起来。这无异说,国外市场即是资本主义发展的条件。

诚然,国外市场本有助于资本主义的发展,但这种条件是属于外部的。从鸡蛋孵化出小鸡,固然需要适宜的温度与空气,但是最重要的条件还是在内部,还是在蛋壳内必须具备“胚细胞,”(Germ cell)用前面荷兰与英国的例子来解释,就非常明白。这两个国家都有国外市场,然一则“版图太小,”一则“版图很广;”一则“天然物产太少,”一则“矿物财富用之不绝,”结果,工业革命只见于英国,不就是内部条件重于外部条件的证明吗?

现在要更进一步来研究资本主义发展的内部条件是什么?

《资本论》上曾说过:“资本主义生产是以大量资本与劳动力存于商品生产者手中为前提的。”[6]这句话的意义,就是说,资本主义生产有两个不可缺的内部条件:一是大量资本,一是劳动力。在这里,也没有篇幅让我把“资本主义生产方法的出发点”——原始积累(Primary accumulation)来作详细的剖析,我只郑重的指明一点,就是:所谓大量资本与劳动力,不过是同一历史过程中之产物而已,质言之,不过是原始积累之产物而已。这不是我个人臆测之词,实有下面一段话为根据:

“为资本主义制度扫除障碍的过程,不过是劳动者与劳动工具所有权分离的过程而已;即是说,这种过程,一方面是转变社会的生活资料与生产工具为资本,别一方面是转变实际生产者为工钱劳动者。所谓原始积累,无非是生产者与生产工具分离之历史的过程。

[7]

“闲话少说,言归正传,”我们要把问题回到中国方面来。中国是否有大量资本与劳动力呢?

关于大量资本方面,中国老早已产生了两个不同的资本形式——商业资本与高利贷资本,可是受历代抑商政策的打击,谈不到大量的积累;即偶有若干资本投向工业上,如唐代商人之经营采矿冶金业,据说:“凡银、铜、铁、锡之冶一百六十八……天下岁率银一万五千两,银六十五万五千斤,铅十一万四千斤,锡一万七千斤,铁五十三万二千斤”,似乎是工业的萌芽。而唐德宗居然采择户部侍郎韩洄的建议,主张“山泽之利宜归王者,”把这些采矿冶金业划归盐铁使主管。于是绝无仅有的幼稚工业便被官僚断送了。[8]这些资本既不能用之于工业,只有争向土地投资,跌落到封建剥削的泥坑中去。在传统的抑商政策之下,尽管商业资本与高利贷资本有长期的历史,然终不能百尺竿头更进一步,走向资本主义生产的康庄大道。

关于劳动力方面,在“富者田连阡陌,贫者亡立锥之地”的畸形现象中,亡立锥之地的农民,本是飞鸟般自由的无产者。固然有人以为“中国土地肥沃,天然条件适宜,使农民虽在残酷剥削之下,还能维持其水平线下的生活,而不致潜离土地,”[9]遂断定中国不具备劳动力这个条件。这种说法,我认为是去事实很远的。不过话应该这样讲,中国历史上本有出买[卖]劳动力的无产者,却没有购买劳动力的资本与市场,中国各城市大抵仍保持在行会制度掌握之中,而新的工场手工业,(如景德镇的瓷业,南京的绸缎业,宜兴的陶业)亦强半生机不遂,以致潜离土地的农民无工可做,只牺牲于历史上周期的风暴——如赤眉与黄巾之类——之中,为“真命天子”打天下。这些飞鸟般自由的无产者,(劳动力)长在“一治一乱”的螺旋上翻筋斗,无由敲开资本主义生产之门。

总而言之:资本主义发展的两个内部条件——大量资本与劳动力——在海禁未开以前的中国是不完全的;同时,所谓国外市场——外部条件——亦时通时塞。在这些情形辐凑之下,所以不能促进资本主义的发展,所以数千年翻来覆去,结果,仍未跳出封建经济的迷宫。即是说,在西方资本主义的硕大之果未随侵略者的铁蹄输入中国以前,这块神秘似的处女地上,始终没有国产的资本主义。这就是中国“历史之谜”,一经猜破,也觉得很平常了。

二 海禁未开前的“庐山面目”

前面讲过:中国经济正处在从封建经济向资本主义经济转变的过程中,这当然是指海禁既开的时期而言。我们与西方隔绝的万里长城被资本主义国家的炮弹打破以后,不问是东南的海岸,或是西北的冈陵,到处都有帝国主义的铁骑纵横驰骋。即就经济方面而言,正在按着西方资本主义的模型从事改造,已非庐山面目之旧,这是没有任何争议的。如果问及庐山面目是什么?或者更明白一点说,在帝国主义侵入以前,中国的经济形式是什么?那就可以听到各种不同的回声。

在这里,我没有时间与兴趣,把近数年来争论不清的陈账,重新结算一次。我只愿意从正面提出问题,且征引一段重要文献以为说明的论据:

“前资本主义的国民生产方法内部的巩固与结构,对商业的解体作用所呈的抵抗力,在英国人与印度及中国的通商中表现出来了。印度及中国生产方法的广大基础,是由小规模农业及家庭工业的联合构成的。”

[10]

内容非常明白!“中国生产方法的广大基础,是由小规模农业及家庭工业的联合构成的,”这一句名言,胜似时人数巨册的论战。依照这种论据去解释,应该认定:在帝国主义侵入以前,中国的经济形式是建立于小规模农业及家庭工业的联合之上。

假使中国向来有完全的统计,我们只要把百年前关于农业及家庭工业的数字,征引一二,便比长篇大论的说明更有力得多;无如这一点谁也办不到,不得已而思其次,且从线装书中搜举数目只见一斑吧!

满清以游牧民族入主中华,仍继承我国历代的重农政策。如:康熙二十九年上谕说:“阜民之道,端在重农。”

雍正二年《谕各省督抚》说:“朕自临御以来,无刻不廑念民依,重农务本。”又说:“四民以士为首,农次之,工商其下也。农民勤劳苦作,以供田赋,养妻子,其敦庞淳朴之行,岂惟工商不逮,亦非不肖士人所能及。”

皇帝这样重农,即是当时经济以农业为基础之一证。何况重农风气弥漫于全社会之中,就是世家巨族亦不能独异?曾国藩《家书》内也说过下面一段话:

“……余与沅弟,同时封爵开府,门庭可谓极盛,然非常可恃之道;记得己亥正月,星冈公训竹亭公曰:‘宽一虽点翰林,我家仍靠作田为业,不可靠他吃饭,’此语最有道理,今亦当守此两语为命脉。望吾弟专在作田上用工……任凭家中为何贵盛,切莫改道光初年之规模。……”

[11]

象曾国藩这样的人家,当时仍靠作田为业,除了承认农业为经济的基础以外,没有旁的说明。假使到现在,无论是谁都要放弃作田而注重工商了。

其次,关于家庭工业,在百年前亦是很普遍的。所谓“男耕女织,”为我国农村生产的信条者是也。曾国藩家书中常有如下的词句:

“……自七月以来,吾得闻家中事,有数件可为欣慰者……家中妇女大小,皆纺纱织布,闻已成六七机。……”

“……新妇始至吾家,教以勤俭,纺织,以事缝纫。……”

“……新妇初来,宜教之入厨作羹,勤于纺织;不因其为富贵子女不事操作。……所织之布,做成衣袜寄来,余亦得察闺门以内之勤惰也。……”

何以念念不忘纺织呢?不待言,当时纺织实为家庭工业的主要部门。如果以这些证据略嫌单调,不妨再从马札亚尔所著《中国农村经济研究》一书中摘出下面一段材料:

“伊顷夫关于十九世纪中叶的情况,曾说过:‘中国北部的妇女是从事棉纱或麻布的,’‘在商业上棉织品及丝织品是最多的,’‘此外还有大批的织品——如府绸——从中国走入蒙古,西伯利亚,中亚细亚去。’中国纺织品之贸易,亦走过高丽,那里有‘大批的中国纺织及丝织品’送过去。总之:中国制造的纺织品之对外对内贸易,在十九世纪中叶已充分的发达了。”

[12]

以上还只就小规模农业与家庭工业分开说明的。当然我们下能以此为满足,必须郑重指出两者联合构成的关系及这种生产方法的内容。

前面不是说过“男耕女织”么?粗看起来,似乎是男子必须在田野耕种,女子则在家庭内从事耕织。可是在事实上,两者并不是各自为政的;这就是说,女子有时在田野参加耕种,而男子在雨天或是农隙的时候,也参加家庭内的纺织。“男有余粟,女有余布,”相依为命,建立自己生产自己消费的家庭经济。这即是封建的生产方法。所以,杜博洛夫斯基(Dubrovsky)说:“封建的生产方法,是以农业和家庭工业的联合为前提。在此种场合下的农民家庭,因为不依系于市场,不依系于生产的变动,不依系于立在他的部分以外的社会的历史运动,而差不多具有完全自给的性质。”[13]如果再估计到当时的土地关系,即知道小规模农业与家庭工业的联合,必与土地私有制度不能分开,即土地占有者靠榨取直接生产者以生存。或用杜博洛夫斯基的话说:“在此种自然的小农业经济的生产和家庭工业联合的制度下,地租是剩余价值或剩余劳动的唯一统治及常态的形式,直接生产者被迫着无代价的在他的劳动生存条件的私有者方面,在土地私有者方面,去执行工作。”[14]照此说来,我们必须承认由小规模农业及家庭工业联合构成的经济形式,实具有封建剥削的内容。

再从另一方面去看,小规模农业与家庭工业联合构成的经济形式,对于西方资本主义侵入之初所表现的抵抗力,是非常可惊的。我无须再引《资本论》上话,说明“农业与制造业的直接结合能节省很多的时间与劳动,因而对于大工业的生产物,予以一种最顽强的抵抗。”[15]在这里,只请读者注意下列两种材料便彻底清楚了:

“在太平暴动时,有《泰晤士报》(Times)通信员某氏,曾在中国游历。他指出过:外国的纺织品很难排挤中国的。他说把欧洲的棉布用中国的洗衣法在两块石头中搓起来,经不得几个月的洗,而中国的粗布却可洗用六年。到了二十世纪初叶,英国人才懂得几万万中国人并不穿他们的布。在一九〇一年,海关监督翁文写道:‘据我看来,我们商业最大的教训与经验,是我们兰开夏的廉价布匹的销路不好,它不能在最贫苦的居民中夺得一块地盘。……我们应该根据事实来设想,就是要想几万万中国人穿用西欧的棉布,真是做梦!’”

[16]

“在一九〇七年,萨真特(Sargent)于其所著的《中英商务与外交》(Anglo—Chinese Commerce and Diplomacy)一书中说:我们的主要消费者,是城市内的服务员与商店老板,而完全不是广大的农业人口,农业人口只是我们的竞争者,因为家庭的纺织工业成了中国农村经济的主要部分。”

[17]

看呵!我们过去的家庭工业,是英国人最讨厌的。现在虽说情形两样,回忆起来有些伤心,然从这些材料中却可窥见海禁未开前中国经济的庐山面目。

也许有人以为我没有提及商业资本与高利贷资本吧!我应该在此声明一句,商业资本与高利贷资本在中国本有相当的发展;不过,它俩不能创立自己的生产方法,尽管在某种限度内可以腐蚀自然经济,但没有破坏封建制度,且在原有制度的基础上加强了封建的剥削。也许可以这样说:在封建制度的肚子内,并不妨害这两个寄生虫——商业资本与高利贷资本——的生存。因此,我不相信中国有什么独立的商业资本时代,也不相信“满清时代政权的中心人物就是高利贷者。”[18]所以,在本节内未提及商业资本与高利贷资本是没有什么原则上之错误的。

三 西力东渐以后所起的变化

中国自十九世纪中叶以后,即西力东渐以后,在经济领域内,起了空前未有的变化;变化的结果,在陈旧的亚细亚式的摇篮里,出现了一个婴儿;有些人赐这个婴儿以佳名,称为“外铄”的资本主义。

本来“外铄”二字在某种范围内我也认为可用。不过“外铄”给予某物体的影响如何,是视某物体的内部构造如何为转移的。一星之火落在棉花堆上可以引起燎原,落在止水池内则又平安无恙,这是三尺童子共喻的真理。同样,资本主义的脂粉涂在眉目清秀的小姐身上则异常“摩登”,而涂在面孔可怕的夜叉身上则益形丑恶。因此,要估计资本主义侵入中国以后发生怎样的变化,换言之,是摩登化呢?还是丑恶化呢?那就不可不视中国经济的庐山面目如何来决定。有些人不懂得这一点,只记得什么“人体的解剖是对于猿体解剖的锁钥”一句话,便“认定我们研究中国经济问题及近代中国经济史,应当从资本主义的生长性上去把握问题,不应当从封建经济的没落性上去把握问题。只有认识了资本主义的生长性,才能认识封建经济的没落性,才能了解近代中国经济的发展及今日中国经济的性质。”[19]这种说法与我的意见刚刚相反。

诚然,自西力东渐以后,这个亚细亚式的国家放在西方资本主义的模型里,似乎也一天天时髦起来。奇技淫巧的洋货输进中国的市场,从海口到内地,从城市到乡村,象泻地水银一样,无孔不入;尽管我们的经济结构有可惊的抵抗力,然而“绳锯木断,水滴石穿,”久而久之,我国小规模农业与家庭工业两者联合的纽带毕竟被斩断了!洋油灯便代替了青油灯;在两块石头中间搓起来可洗用六年的土布,终于被兰开夏的廉价布匹夺得了地盘。农业与家庭工业本是同根并蒂的“姊妹花”,既有一朵为暴风雨所摧残,则另一朵势必随之凋谢,于是自给自足的农业也浸浸不振了!洋米,洋麦,洋棉花……也陆续成了“不速之客”到中国来观光。这无疑的是中国人学时髦的代价呵!

不仅如此。西方先进各国,从商品输出发展到资本输出以后,无孔可穿的洋钱也流进中国了。它们不远万里而来,当然不是有什么博施济众的好意,而是来执行“吸血鬼”的任务。吸血的方式是很多的,铁路,矿山,银行,工厂,相继而起,操纵了中国全部的经济命脉。

“自从一八九五年中日战争失败以来,列强帝国主义者,除了夺取港湾和划定势力范围外,竞争得最剧烈的是关于铁路和矿山的利权。各帝国主义国家为销售商品,采集材料,扩充势力范围及输出资本的必要,争欲在中国敷设铁路。他们或强迫中国政府允许他们在中国境内建筑铁路,如俄国之于东清铁路,法国之于滇越铁路;或强迫中国政府借款兴筑铁路,如京奉(北宁),京汉(平汉),津浦等铁路是。中国现存的大部分铁路,都是帝国主义者为自己的需要,直接筑成或强迫中国筑成的。各帝国主义国家取得铁路建筑权,往往同时便取得铁路沿线矿山的采掘权。别方面,亦有因为取得矿山采掘权而要求矿山附近铁路的建筑权的。自然亦有一部分矿山采掘权与铁路建筑权没有关系。总之:投资铁路和矿山是中日战争以后十余年间各帝国主义国家对华侵略的主要目标。各帝国主义国家,为实行这种投资,乃纷纷在中国设立各种投资机关。各国在华的代表的银行,除英国早已成立外,其余都是在中日战争不久以后为投资的必要而成立的。同时,中日战争的结果,外人取得在华设立工厂的权利;因之各国便先后在中国设立各种工厂,最先着手的是纱厂。此外,各帝国主义国家,还有以政治的目标借款给中国,以扩张自己的政治势力。而义和团事件的赔款四亿五千万两,亦足以增加各帝国主义国家在中国的经济上和政治上的势力。从此,列强帝国主义的势力,便侵入于中国的全部经济生活。中国的经济结构,亦渐渐发生根本的变化而起革命的作用。到了现在,中国的经济结构,一方面是日益资本主义化,同时也就日益隶属于世界资本主义的经济系统。”

[20]

如上所述,中国百年来——尤其是近四十年来的变化是很大的。假使说,秦汉以后两千余年翻来覆去的一治一乱之局是进一步退两步的徘徊,那么,近几十年来的绝尘而奔便等于一日千里的飞跃了。到现在,中国的农村已变为洋货倾销的市场,强迫“耕田而食,凿井而饮”的农民,出其终岁劳苦所得的农产品与高昂的洋货作不等价的交换。就是幽人逸士所栖的林泉,也成为世界市场的一角,多多少少要受伦敦,纽约或东京的支配,再没有什么“世外桃源”了。简单一句话,农民只是商品购买者,只是原料栽培者,其命运完全握在外国人的手中。另一方面,随着帝国主义在华铁路建筑权的扩大,所谓国有铁路(大部分仍是借款筑成的)也敷设起来了。随着帝国主义在华矿山采掘权的取得,从前用土法开采的矿山也逐渐改良了。随着麦加利银行、(一八五七年)汇丰银行、(一八六七年)在华分行的成立,代替山西票号与钱庄的新金融机关也蜂拥而起了。随着各通商口岸外国工厂的开办(一八九五年以后),中国的新式企业也日趋发达了。此外,如不畏风波的轮船,翱翔天空的飞机,以及什么杀人不见血的电椅,都尾随“洋大人”之后输到落后的中国来。甚至连那些“名不见于经传”的劳资冲突与经济危机,也陆续在东方出现。真的,古色古香的中国确实一天天时髦起来。所有这些新花样,都是百年以前的中国人未曾梦见过的,无以名之,名之曰“外铄”的资本主义。

不待言,“外铄”的资本主义是东亚病夫与西方美人“恋爱”的结晶,不,与其说是“恋爱”倒不如说是西方美人垂涎东亚病夫的百万家私,布置一种迷魂阵,诱惑他乃至逼迫他自投罗网吧!东亚病夫与西方美人结婚以后,固然产生了一个睡在摇篮里的婴儿(外铄的资本主义),可是与这个婴儿对立的,还有西方美人与其前夫结婚所生的儿子——“拖油瓶”。她把“拖油瓶”带到中国来,给摇篮里的婴儿以强大的压迫。如果说摇篮里的婴儿是民族资本,那么,所谓“拖油瓶”便是帝国主义在华的经济势力了。

为比较民族资本与帝国主义在华经济势力起见,我想以华商银行与外商银行为例,摘引一些统计数字以资说明。

我国自一八九七年中国通商银行在上海成立以后,新式银行接踵而起。到一九二五年,全国银行共有一四一家,到一九三二年增至一八五家。就实收资本说,在一九一二年不过三千余万元,到一九二五年增至一万〈万〉六千万元,到一九三二年已达三万万元以上,二十年内增加十倍,不可谓不快。据一九三二年的调查,一四九家华商银行的实收资本如下表:[21]

| 资本等级 | 行数 | 百分比 |

| 20万元以下 | 31 | 20.81 |

| 50万元以下 | 28 | 18.79 |

| 百万元以下 | 37 | 24.84 |

| 3百万元以下 | 27 | 18.09 |

| 5百万元以下 | 11 | 7.39 |

| 1千万元以下 | 10 | 6.72 |

| 2千5百万元以下 | 5 | 3.36 |

| 总计 | 149 | 100.00 |

依照上表,资本在千万以下的占96%,在百万以下的又占64%,脆弱已可想见。更就存款说,如二十五家银行在一九二三年的存款总额不过五五一百万元,到一九三二年增至一、七七一百万元,十年之间增加三倍以上,[22]也可说是银行业务上的进步。可是把这些数字拿去与外商银行比较,那就有小巫大巫之别了。

“帝国主义者在华银行势力最大的为英、日、美三国。一九二五年二十四个主要外商银行的统计,共计已缴资本六四七百万元,公积金四七一百万元,存款四、九四七百万元,钞票八一二百万元,资产六、八七八百万元。外商银行既据有如此巨大的资力,复攫取保管中国关盐税收,支配中国交通事业,垄断中国国际贸易,决定外汇价格,发行钞票,吸收存款等特权。据估计,外商银行在中国吸收的存款就有二十万万元之多,……这些资金更助长它们操纵中国金融与财政的势力。”

[23]

再就汇丰银行——英国对华实行经济侵略的中心机关——为例,其压倒一切的情形,尤显而易见。兹引下表为证:(单位港洋——[24])

| 年次 | 实收资本 | 公积金 |

存款额 | 钞票发行额 |

纯益 | 资本总额 |

| 1917 | 15,000,000 | 33,500,000 |

314,027,583 | 24,920.907 |

6,653,601 | 418,940,415 |

| 1919 | 15,000,009 | 27,153,846 |

337,219,238 | 30,516,905 |

7,336,862 | 425,770,061 |

| 1922 | 20,000,000 | 63,873,832 |

502,332,069 | 41,883,655 |

12,932,404 | 653,790,918 |

| 1927 | 20,000,000 | 72,576,923 |

557,687,090 | 52,640,984 |

14,239,288 | 727,491,150 |

| 1928 | 20,000,000 | 73,381,443 |

547,999,665 | 48,368,541 |

13,430,061 | 710,810,743 |

| 1929 | 20,000,000 | 89,000,000 |

654,766,217 | 64,854,750 |

14,148,209 | 852,839,427 |

| 1930 | 20,000,000 | 128,357,141 |

915,339,131 | 108,204,490 |

20,726,730 | 1,214,681,916 |

显而易见的,从一九一七——三〇年,公积金约增四倍,存款约增三倍,钞票发行额计增四倍以上,纯益增到三倍,资产总额也约增三倍,而实收资本不过增五百万元而已。就一九三〇年的数字讲:汇丰一家的公积金比二十六家主要华商银行的公积金(三四、〇九九、三八〇元)多三倍,其实收资本与公积金的总数已超过二十六家主要华商银行的总资本(一四〇、三〇四、六八五元),其纯益且多于二十六家主要华商银行的总纯益,其公积金竟超过实收资本五倍以上,每年纯益常占实收资本额的60%,甚至与实收资本额相等,当然所赚的是“咱们贵国”的钱。有许多高等华人愿意把自己的存款送到汇丰去,华商银行亦是如此。在事实上,汇丰已执了中国银行界的牛耳,简直等于中国的中央银行。

看了这些例证,便知道:民族资本与帝国主义在华经济势力的优劣,便知道:睡在摇篮里的婴儿,在“拖油瓶”压迫之下,是不能健全发展的,同时,在西力东渐以后,中国是摩登化还是丑恶化?也就不言而喻了!

四 喧宾夺主的工业

工业是资本主义生产的骨干,各国工业化的程度如何,即是各国资本主义发展与否的测量器。中国工业化的程度如何呢?不妨从美国驻华商业代办阿尔诺德(Arnold)所制定的比较表(世界经济危机发生前的数字)中先透视出一个轮廓[25]:

| | 美国(单位千) | 中国(单位千) |

中国对于美国之百分比 |

| 产煤(吨) | 585,000 | 25,000 |

4.1 |

| 钢铁(百分比) | 99.0 | 0.6 |

0.6 |

| 电力(启罗瓦特) | 14,000 | 250 |

1.8 |

| 汽车 | 22,000 | 22 |

0.1 |

| 纺机数 | 650 | 29 |

4.1 |

| 锭数 | 37,000 | 3,500 |

8.6 |

一望而知中国工业是悲惨的落后,如就各部门互相比较,则基本工业更其落后。固然,上面数字有点陈旧,近年颇见增加,如锭数到一九三二年已超过五百万枚,即其一例。不过,中国情形有些蹊跷,遇到统计数字的增长,在别国本视为工业进步的指标,在我国却只能看做帝国主义经济侵略的深度。

兹从基本工业说起。

一八九八年中、德《胶澳租界条约》规定:“于所开各铁路附近之处,相距三十哩内……允许德商开挖煤斤等项,及须办工程各事,亦可德、华合办合股开采,”这是帝国主义夺取矿山采掘权的根据。从此时起,各国援例要求,以夺取中国地下富源为目标,《辛丑条约》缔结后,尤为激烈,或独占,或合办,把我国重要矿山囊刮殆尽,就是英相山黎斯伯莱(Lord Salisbury)亦不得不认为是列强“矿权之战”。所以,我国现时的煤铁工业大抵落在外人手中,喧宾夺主,早成经常现象。

就煤工业说,我国煤的储量约有二千万万吨以上,就中有六十万万吨以上已非我有。现在每年二千六、七百万吨煤产额中,日之抚顺占七百八、九十万吨,英之开滦占五百四十万吨,已达总额之半。而且发展的趋势,华矿产额一天天减少,外矿产额一天天增加,例如日资煤矿所占产额之百分数,一九一八年不过20%,一九二八年增至33%,一九三二年更增至38%左右。[26]

就铁工业说,我国铁的储量,从前地质调查所估计为九万〈万〉五千万吨,最近估计则为一、一九四、二九二吨,本占世界第九位。自东北四省丧失以后,铁的储量损失过半,现时中国本部只剩二三六、八五四、二九二吨了。每年铁砂产额,二十年来增加一倍,截至一九三一年止,计有二、四四七、〇二〇吨。就中产于东北者几达半数,而产于长江流域者虽与东北产额相等,亦几全部输往日本(受条约拘束,跌价售卖)。至于各铁厂制铁能力,从前每年约计一百万吨,但东北本溪湖与鞍山两厂(每年制铁四十二万六千吨)已被日本夺去,其他各厂多归停顿,现时只扬子铁厂年产万吨左右,再加上土法所制生铁(据说有十二万吨上下),亦不过十余万吨耳。每年反靠输入昂贵生铁以供用,宁不可笑![27]

基本工业的数字,简直把我国资本主义的不幸描绘出来了!

其次,说到轻工业,尤其是纺织业,差不多是民族工业中唯一无二的鲜花,现在且就这朵鲜花观察一下。

一八九五年中日《马关条约》规定:“凡日本臣民于中国通商口岸,得随时从事各种制造工业,”即是各帝国主义有权在中国内地开办工厂的根据;这么一来,我国即有关税自主的武器也无法保护国内市场,以致我国纺织业常处在外商纱厂压迫之中。“一着走错,满盘皆输,”因此,就决定了我国轻工业的总命运。

中国纺织业在《马关条约》签订以前,不过六厂,锭数只有十八万三千枚,可说是太仓一粟。随着外国棉织品的输入,注定了我国家庭工业的失败,于是新式纺织业便有发展的地盘。到一九一一年纱厂扩张到三十二所,锭数增加到八十三万一千余枚,十五年间几达五倍。尤其是欧战爆发以后,可说是我国纺织业的黄金时期,从一九一六到一九二二年,中外资本家新设的纱厂达六七十所,锭数增加二百余万枚,极空前未有的盛况。一九二二年九月以后,受世界经济危机的影响,一时陷于停顿。以后渐次整理,从一九二八年起,又一天天向上,一直到一九三二年止,都是发展的。(锭数增加到五百万枚)只在一九三三年才有几分逆转(锭数减少十六万九千枚)[28]。

如果认为这是我国纺织业的幸运,或者断定:民族工业有一帆风顺的前途,那就大错特错了。因为上述数字是包括华商与外商两种纺织业而言的。假使不分皂白,一视同仁,岂非把“拖油瓶”看成亲生子么?

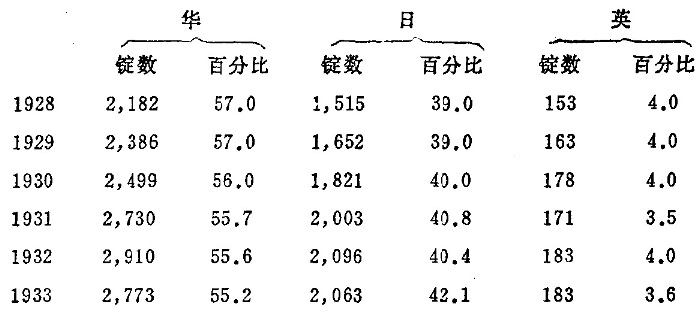

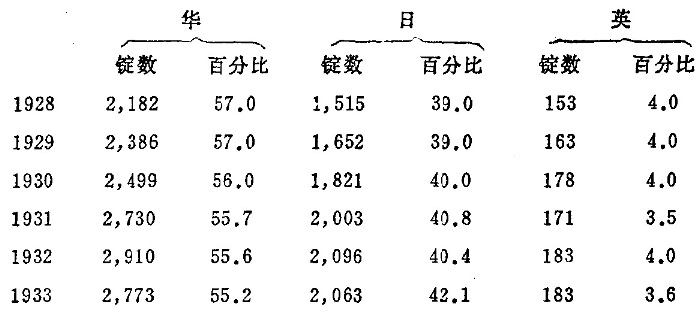

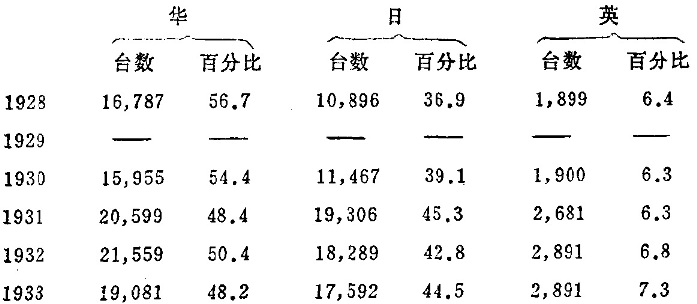

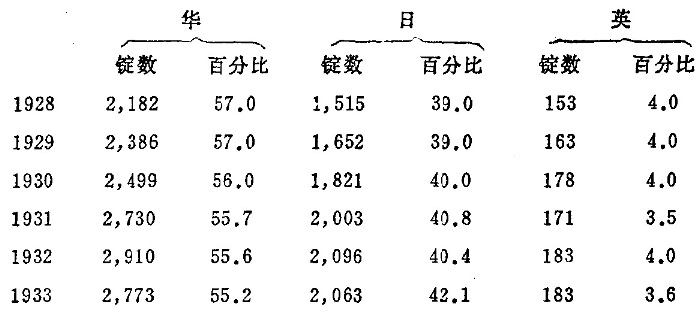

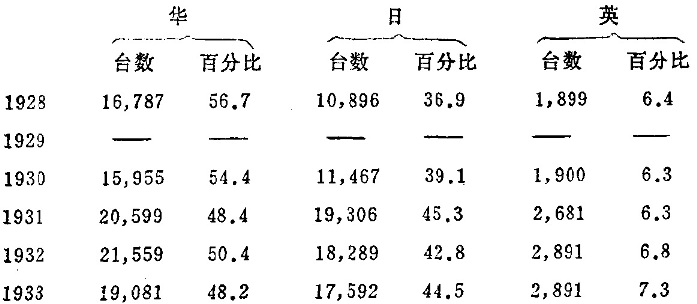

原来,在华外商的纺织业,以日本最占优势,英国次之,它们与华商纺织业竞争,近年亦有喧宾夺主之趋势。欲知其详,请看下表:[29]

华、日、英纱线锭数比较表(单位千锭)

华、日、英布机台数比较表

无论就纱线锭说,或就布机说,英商无大变动,华商则江河日下;日商呢?恰恰与华商相反,近数年来是蒸蒸日上的;如果回溯到一九一三年,(华商占五二、五%,日商占一一,五%,英商占二一、〇%)则日商的发展尤显而易见,一方面压倒英商,另一方面又将压倒华商,异军突起,仿佛中国图织业的霸主,非日本人莫属。

为什么如此?一班说来,日商有雄厚的资本,有优良的技术,有精密而严厉的管理方法。同时,在中国又有领事裁判权作护符,有租界与租借地作根据,换言之,即是有国家权力作后盾,予以保护与奖励。这些条件都是华商求之不得的。何况在国内封建势力割据的情形下面,民族工业受各种重税的打击,那能与日商相竞呢?

然而日商的优势并不止此。让我再列一表以资比较吧:[30]

| | 华商纱厂 | 日商纱厂 |

英商纱厂 | 总数 |

| 厂数 | 82 | 45 |

3 | 130 |

| 资本(元) | 139,430,800 | 208,903,488 |

8,260,000 | 356,524,288 |

| 锭数 | 2,449,394 | 1,821,280 |

177,228 | 4,497,902 |

| 织机数 | 17,018 | 14,082 |

2,480 | 33,580 |

| 劳动者数 | 164,275 | 77,792 |

13,189 | 255,256 |

| 用花量(担) | 5,301,989 | 3,191,769 |

345,932 | 8,839,690 |

| 产纱量(包) | 1,480,915 | 823,437 |

76,315 | 2,380,671 |

| 产布量(匹) | 6,854,091 | 7,587,767 |

1,737,986 | 16,179,844 |

上表是以一九三〇年的统计为根据的。从锭数,织机数,用花量,产纱量来看,华商纱厂本多于日商纱厂(英商纱厂更少)。不过,八十二个华商纱厂中,有一个已停工,四个未开工,其他四个有外资关系,除去这九个,只剩下七十三个,实际运转的锭数还不及全体锭数之半。再就产纱量言,华商纱厂多属粗纱,所以产量当然要,多些,用花量也是如此。假使更从别一方面来看,即是说从厂数资本额,劳动者数,产布量来看,则日商纱厂便远胜于华商纱厂了。第一、四十五个日商纱厂只属于十六个公司,而八十二个华商纱厂却属于六十四个公司,可见日商纱厂资本之集中。第二、日商厂数与锭数虽较少,然资本却多些,可见日商纱厂资本之雄厚。第三、日商纱厂劳动者数不及华商纱厂二分之一,而产纱量的相对数字与产布量的绝对数字都多于华商纱厂,可见日商纱厂生产力之强大。日商纱厂具备这些特点,宜其在中国纺织业的领域内,南面称尊呵!

民族工业的鲜华——纺织业——既是这样,其他缫丝业,卷烟业等等……更不必说了。在铁般的事实面前,就是《中国银行报告》的编制者也不能不忍痛的说:“以全般工业论,二十二年度(一九三三)可称工业界困苦时期之开始。”[31]不待言,以后是困苦更多的。倘若还有人把纺织业看成我国民族工业的鲜花,那么,我要请他认识这朵鲜花已经开始凋谢,或者不久将被狂童捣碎呢!

五 焦头烂额的农村

我国工业——不管是基本工业或是轻工业——映出这样一幅悲惨的画图,本是大家感觉不快的事。但有些惯作退一步想的中国人每每自慰自解的说:中国是“以农立国”的,在城市工业上虽铸成喧宾夺主的大错,可是我们还有农业方面的“无尽藏”,于是“到农村去”的呼声便应时而起。

城市与农村之间果有不可逾越的鸿沟么?我在这里,不想加以解释,只请那些梦想田园生活的隐君子睁开眼睛看看农村的真相。

无可掩饰的,中国农村是破产了!不仅与农村直接或间接有关系的人深刻的感受到,就是住在城市大洋楼上靠“剪利息券”过活的人也于日常报章上领略一二。关于农村破产的姿态,我在《中国农村的过去与今后》一文中曾指出五个特点:

第一是耕地面积逐渐缩小;第二是自耕农减少,佃农增加;第三是农产品价格跌落;第四是农村金融枯竭;第五是农民离开故乡,向外逃亡;这些都是千真万确的事实。[32]同时,我们应该认识这些事实,不是暂时的,也不是零碎的,而是发生了若干年,蔓延了若干省,成为一种不易挽救的颓势。一直到现在——尽管农村复兴之声高唱入云,尽管延聘外籍专家参加合作——费了九牛二虎之力,并未把农村破产的狂流稍为减杀一下。

在农村里挣扎的农民,不仅是生产者,并且是消费者,他们在生产上既受打击,自然无腰包可花来购买消费品,这就是说,在农村破产的局面下,不可避免的要缩小城市工业的市场。农村的命运与城市的命运原是休戚相关的。农村中的“火灾”不熄,民族工业的鲜花也不能单独繁荣。

到现在,虽说还不免有人未看透农村破产的严重性,或者别有用意,“运用轻松的笔调,把水深火热的中国描写得与太平盛世相去无几;”[33]然而事实总是事实。正因为事实太多,随在可见,所以我不打算再引大众周知的材料与枯燥无味的统计来填本文的篇幅,只想就观察所得,把农村破产的原因——或者称为农村问题的症结——加以扼要的说明。

我在前节里,曾郑重指出过:中国工业所以不振之故,是由于喧宾夺主,即是说,帝国主义是我国民族工业的敌人,这是合于事实的。说到农村问题就不象这样简单了。固然,帝国主义的铁网笼罩了全中国,我国农村的一切也逃不出帝国主义的巴掌心;正如我在前面所说:“农民只是商品购买者,只是原料栽培者,其命运完全握在外国人的手中。”可是,我国农村内部的复杂,远过于《红楼梦》里的大观园,不仅刘姥姥撞进去了不辨途径,就是西欧著名的“中国通”如马扎亚尔等人者,有时也被迷住,以致说出“亚细亚式生产方法之残余,几乎布满了全国”的呓语;似乎我国农村比莫尔根(Morgan)所研究的孙内加(Seneca)部落还难了解。一般说来,靠我国农村生活的人,除帝国主义这个“吸血鬼”外,有军阀,地主,贪官污吏,商业资本家,高利贷者,……所有这些各种各色的寄生虫,都以耕种土地的农民——占全国人口百分之八十——为其剥削的对象。因此,要了解农村问题,就必须从分析土地问题入手。

关于土地问题的材料,可靠者少。据陈翰笙先生的调查与研究,则以为“农村中有百分之六十五的穷苦农民都很迫切的需要土地耕种。中国的经济学者以为自耕农是自给自足的,其实,这是远于事实的见解。在黄河与白河两流域间,自耕农很占优势,然而大多数和贫农一样,所有土地不足耕种。……杭州、平湖很多大地主,以百分之三的人口,而占有土地百分之八十。……无锡百分之六十九的人家都是贫农与雇农,占有土地仅为百分之一四•二。……南阳百分之六十五的人口都是贫农,他们所有的耕地仅当全耕地五分之一。……广东百分之七十四的贫苦农家占有耕地不及百分之一,同时,百分之二的人家却占有耕地二分之一以上。”[34]这些简单明白的数字,无异把我国土地集中的秘密宣布出来。没有土地的农民要耕种土地,不得不向地主缴纳百分之五〇——八〇的地租。这种地租无论是现物形式或货币形式,至少也等于全部的剩余价值,甚至佃农一部分的工资亦包括在内了。地租剥削及全部的剩余价值,即是说,农民不能扩大再生产,地租剥削及一部分的工资,即是说,农民连简单再生产也无法维持了。在百分之五〇——八〇的地租制度之下,农民还有改良技术的可能么?农村还有欣欣向荣的希望么?现在的佃租制度,或正确一点说,现在的土地制度,确是封建时代的残垒,近已变成农村经济发展的制动机了。

何况农民的催命符多着呢!名目繁多的苛捐杂税,垄断独占的商业利润,屁股大过头的高利贷息钱,以及贪官污吏的敲诈,……无不打在农民身上。真的,农民的血液,已在封建制度的火坑内烤干了,现在只剩下几根骨头包在焦枯的皮肤之内。再加上水灾、旱灾、蝗灾、丰灾……的袭击,不得死所的农民更无处逃生。到城市做工吗?被失业的狂潮打回来了!于是纯良者坐以待毙,狡黠者挺[铤]而走险。但在饥火内烧的情形之下,坐以待毙者究属少数,于是社会上乱子就越酿越多,越酿越大。

以上对于农村问题的症结,还只说到一方面。如果认为这一方面是封建势力的尖刀,那么,另一方面就是帝国主义的毒气了。外国资本对于农村经济的直接影响,据马札亚尔的研究,计有下面十四项:[35]

“一、外国资本的输入,引起了罂粟(鸦片)栽种的盛行。

二、外国资本给了丝业发展以最有力的推动。外国竞争的结果,引起了中国丝业之急剧的危机。

三、外国资本帮助了中国种茶的发展,但在锡南、爪哇、日本、印度大规模的茶种植的发展,却引起了种茶的衰落与急剧的危机。

四、外国生产品的输入,破坏了或引起许多栽种的衰落——例如印度蓝及其他染料植物,甘蔗的衰落。……

五、对外贸易及农村经济生产物输出的增进,引起了许多农作物之迅速的扩大,尤其是油子——满洲的大豆,河南的胡麻,山东的落花生。……

六、外国工业的发展,帮助了内部市场的发展。……这种情形推进了农业生产的地方化和专门化,接着便影响了内部市场的扩充。铁道的敷设,是殖民地化之最有力的因子。

七、农民家庭工业与农村经济的分立,伤害了或破坏了农民的纺织,转变农民家庭工业的各部门为资本主义的家庭工业以及建立新的家庭工业部门,是外国资本深入的重要结果之一。

八、以紧缚着中国的战争,资助军饷,国际借款,关税攫取……为媒介,外国资本便助长了附加税的增加,并将自然品的贡税转变为货币的捐税。

九、在农村经济工具的、灌溉工具的、矿质肥料的、应用于改良种子和其他农事的以及比较时式的丝业的方法的输入意义上,外国资本的影响非常微弱。

十、外国工厂消化一定量的劳动力。帝国主义殖民地的侨民,在固定的或临时的工作上,同样在各省乡村生活中有莫大的影响。

十一、帝国主义的影响,引起了中国金融币制的崩坏,银价的跌落,无任何保证的纸币的盛行,及其本身不断再生产之变态的过程。

十二、以低度资本有机构成的中国农村经济与以高度资本有机构成的帝国主义国家之间的交换,是不等价的交换,因而引起中国农村经济之巨大的经济和农事的亏折。

十三、帝国主义鼓动军阀战争和内战,并由战争连带的引起了破坏和损失。

十四、帝国主义与农民的敌人结成政治联盟。……帝国主义拥护地主、高利贷者、商人、官吏、绅士、买办以反对农民。”

这是农村问题的症结之另一方面。于是农村中唯一的生产者——农民便陷于封建势力的尖刀与帝国主义的毒气两面夹攻之中了!

总括起来说:帝国主义侵入我国以后,逼迫农民放弃其家庭工业,变成商品购买者;同时,又诱惑农民出售原料,变成原料栽培者;这即是说,把我国农村卷入世界市场之中。在某种范围内本可推进我国农村走上资本主义的旅途。然而,在封建制度重重压迫下的农村,要想完成资本主义化亦大非易事,至少非打破封建制度的藩篱不可。果真如此,则帝国主义在华的特权必随之丧失。于是帝国主义的毒气便与我国封建势力的尖刀同向农村进攻。横在农村前面的,决不是资本主义的旅途,而是崩溃与灭亡的死线。近来世界经济危机给各帝国主义以打击,它们在无路可走之际,仍取“以邻为壑”的政策,将经济危机中的损失转嫁到殖民地与半殖民地。这样一来,我国农村就变成人间地狱了,这是我国农村破产的原因,也是我国农村问题的症结。目前的焦头烂额,恐怕只是初交恶运吧!

六 前途的展望——到何处去

我不是预言家,但对于中国经济发展的前途,仍可预言一二。

各国经济的发展,有其客观的规律性,这种客观的规律性是超越一切的。“孙行者一个筋斗可打十万八千里,终跳不出如来的巴掌心。”各国经济的发展,尽管千变万化,终不能摆脱客观的规律性之支配。我在本文第一节里,不是说过中国经济是世界经济之一环吗?不是说过世界经济的发展,是循着“历史的梯子”,从下而上,拾级而升吗?不是说过中国经济正处在从封建经济向资本主义经济转变的过程中吗?所有这些说法,都是以承认客观的规律性之存在为前提的。

然而,这是否是说,各国经济的发展都是印版文章,一模一样,甲国与乙国相同,乙国与丙国相同,其中没有任何差异呢?也不是如此。我们知道:在事实上,各国经济的发展差异是有的,有时差异很大;因为在规律性支配之下,并不排斥变化性。例如说中国经济正处在从封建经济向资本主义经济转变的过程中,这本是一句正确的话;可是中国到现在,封建经济已瓦解了,而资本主义经济,却可望而不可即,大家在青黄不接的过程中,痛苦呻吟。这又是什么一回事呢?当然不是中国经济的发展没有规律,而是在中国的特殊环境之下,起了变化。(自然这种变化没有超过规律所许可的范围)规律性与变化性参伍错综起来,就决定了今日中国的命运。

中国的特殊环境是什么?一言以蔽之,就是半殖民地。半殖民地的民族资本,本产生于帝国主义侵略中国的过程中,然受帝国主义在华经济势力的压迫,无由健全发展,就造成了喧宾夺主的工业。另一方面,从前自给自足的农民,已被帝国主义牵进世界市场里去,而与农民敌对的封建势力,复受帝国主义的扶持,吸髓剥肤,不留余地,使农村无由资本主义化,就造成了焦头烂额的农村。城市与乡村两方面的资本主义之路既走不通,从外面而来的资本主义国家的压力,又一天天加重,结果,非“窒息”不可。老实讲,现阶段的中国经济正处在行将“窒息”之中。

果真“窒息”了,不独全国的生产者大众要化为僵尸,就是国内的寄生虫(封建余孽)与国外的吸血鬼(帝国主义)也同归于尽,这是千万使不得的。于是救济的方案就提出了。在各种各色的方案之中,自然以“国联对华技术合作”这一计画为最时髦。据拉西曼的报告:“技术合作之目的,在使中外技术机关协力合作,同时并巩固中国发展经济机关之基础及权能。”[36]似乎技术合作的硕果完全落到中国方面。倘若真有这回事,真是求之不得。但消息太好了,倒使我们不敢相信。乞儿想中航空奖券,顷刻之间变成富人,恐怕人间世没有这种“奇迹”吧?与国联对华技术合作计画对立的,则有日本外务省独霸东亚的声明,即所谓“四一七”声明,以为:“在满洲与上海事变之后,外国所担任之任何联合行动,纵出以技术或金融援助之名义,当然含有政治意味;此种性质之担任,如实施到底势必发生纠纷,终至酿成为划定势力范围,共管中国,或瓜分中国等问题之讨论。”日本这样的态度,是否有爱于中国呢?当然不是,她是为“履行其在东亚之特殊责任”而声明的。要之:国联的方案,是想在中国行将“窒息”的危险状态中,把中国拉出来,走到国际共管的怀抱里去。日本则恰恰相反,想从国联手里把中国夺过来,走到日本独占的樊笼中去。中国在目前,似乎停留在国际共管与日本独占的十字路口上。不管走前者或走后者,都使中国跌到殖民地化的深渊,展开殖民地化的前途。

难道中国经济的发展,只有这样一种悲惨的前途么?不是!决不是!中国经济的发展,还有另一种前途,即自由与独立的前途。不过就目前言,这种前途有两大障碍横阻着:一是帝国主义,一是封建势力。

要发展工业,要复兴农村,决定一切的步骤,是奋其全力排除帝国主义与封建势力。只有把这两大障碍扫平,中国经济才可脱离“窒息”的危险,才可从绝望中孕育蓬勃的生机,才可跳出封建经济的迷宫向资本主义经济的坦途上迈进。排除帝国主义与封建势力本是发展资本主义的先决条件,从客观情势看来,大抵是如此。

讲到这里,似乎又有问题发生了。中国经济既是世界经济之一环,那么,在世界资本主义经济临到日薄西山的时候,能够让落后的中国单独建筑资本主义的琼楼玉宇么?资本主义经济是以剥削剩余价值为基础的,在排除帝国主义与封建势力的过程中,当然以多数被剥削者的力量为骨干,这些被剥削者既不愿受帝国主义与封建势力的剥削,难道愿受资本主义的剥削么?

这确是一个饶有兴趣的问题。我以为:各国经济的发展,固有其客观的规律性,但并不是一种机械运动。这即是说,在封建经济没落之后,不管时间与空间怎样,认为每一个国家必须经过资本主义经济的阶段,就是机械论者的见解。我国现在努力的目标,本是为资本主义创造有利的环境,假使这种有利的环境一旦实现,也许以空前的速度飞跃,很快的赶上或追过西方先进资本主义国家。干脆些说,就是利用新的环境,走向非资本主义。这就是中国经济自由与独立发展的前途。如果我们能够与西方先进各国同时达到“决胜点”,则过去在封建经济的迷宫内多绕几个圈子又算得什么呢?

或者觉得这是一种“意外”么?历史上的“意外”多得很!特引下面一段话作为本文的终结:

“历史的变动是十分可以惊人的,初到美洲的西班牙和葡萄牙探险家,总不会想那样荒凉的地方可以变成现代的黄金国;在隋唐时代的人们,那里会想今日日本的军阀能够来劫夺东三省,炸毁上海中国地界?十五年以前,因外患、内战、饥饿、穷困、产业崩溃,而置于绝地的俄国,谁料到目前竟一跃而为世界第二、三位的大工农业国,而且成为全世界独一无二的没有失业的国家。只有历史告诉我们真理,只有历史增加我们自信,只有历史指出横在我们前面一条无限光明的大道!”

[37]

写于气温超过百度以上之日,上海。

(录自《中山文化教育馆季刊》第1卷第1期,1934年8月出版)

[1] 钱亦石,《中国经济发展的途径》(《学艺》十三卷一期)。

[2] 拉狄克《中国历史之理论分析》27页。

[3] 《旧唐书李皋传》。

[4] 《宋史岳飞传》。

[5] 拉狄克《中国历史之理论分析》25-27页。

[6] 《资本论》一卷24章,

[7] 《资本论》英译本一卷791-792页。

[8] 《新唐书食货志》。

[9] 朱其华《中国近代社会史解剖》29页。

[10] 《资本论》三卷20章。

[11] 曾国藩致澄弟书。

[12] 马扎亚尔《中国农村经济研究》554页。

[13] 杜博洛夫斯基《亚细亚生产方式、封建制度、农奴制度、及商业资本之本质问题》81页。

[14] 杜博洛夫斯基《亚细亚生产方式、封建制度、农奴制度、及商业资本之本质问题》81页。

[15] 《资本论》三卷20章。

[16] 曾国藩致澄弟书。

[17] 沙发诺夫《中国社会发展史》494页。

[18] 沙发诺夫《中国社会发展史》476页。

[19] 施复亮《中国现代经济史自序》。

[20] 同上,12-14页。

[21] 李紫翔《中国金融的过去与今后》(《新中华》2卷第1期)。

[22] 翟荆洲《我国银行之资本比率》(《新中华》2卷8期)。

[23] 同[21]

[24] 同[19],231-251页。

[25] 引自马扎亚尔《中国经济大纲》关于中国的基本材料。

[26] 李紫翔《中国基本工业与帝国主义》(《新中华》1卷20期)。

[27] 黄金涛《中国钢铁工业的现状及其自给计划》(《新中华》2卷2期)。

[28] 同[19],148-153页。

[29] 《一年以来中国经济概况》44页(《申报月刊社丛书》第五种)。

[30] 同[19],161-170页。

[31] 中华民国22年《中国银行报告》40页。

[32] 钱亦石《中国农村的过去与今后》(《新中华》二卷1期)。

[33] 周宪文《读了中行二十二年度营业报告以后》(《新中华》二卷九期)。

[34] 陈翰笙《现代中国的土地问题》(《中国经济》一卷4、5期)。

[35] 马扎亚尔《中国经济大纲》31-33页。

[36] 国联技术合作代表拉西曼报告。

[37] 江公怀《论中国经济发展的将来》(《东方》30卷1期)。

上一篇 回目录 下一篇