中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 叶赛宁诗选 相关链接:托洛茨基

纪念谢尔盖·叶赛宁

列昂·托洛茨基

1926年1月

译者:吴季

谢尔盖·叶赛宁

〔WS网站编按★纪念俄罗斯诗人叶赛宁逝世一百周年〕1925年12月28日,备受喜爱的俄罗斯年轻诗人谢尔盖·叶赛宁在列宁格勒的安格列捷尔旅馆自缢身亡,带给全苏联乃至世界震惊和悲痛。12月31日,约20万人聚集在莫斯科,普希金纪念碑的附近,参加叶赛宁的葬礼,悼念这位伟大的诗人。

数以百计的报导与悼文聚焦于这位年仅三十的诗人的逝世。其中最受瞩目的一篇刊载于1926年1月19日的《真理报》上。高尔基随即评论道:“关于叶赛宁,写得最好的是托洛茨基。”

托洛茨基是当时的布尔什维克领导人中被誉为最具文学洞察力的作家之一。他的著作《文学与革命》在1923年和1924年出过两个版本,广受好评。20年代初,叶赛宁多次丑闻缠身之时,托洛茨基成了他众所周知的辩护者。丑闻大抵源于他在莫斯科咖啡馆和酒馆的酒后滋事。托洛茨基、沃龙斯基和拉科夫斯基曾一再试图帮助叶赛宁戒除日益致命的酗酒恶习。他们的努力失败了。

叶赛宁的诗歌仰慕者众,也受到政治对手的尖锐批评。有的极力抨击他的诗对青年有害,甚至造了“叶赛宁主义”一词来贬抑他。反之,托洛茨基此文则对叶赛宁的诗歌才华与政治观点予以感人的评价。

值得注意的是,1926年出版的首批纪念书籍之一《叶赛宁——生平、个性和作品》收录了托洛茨基的文章。1927年,托洛茨基作为左翼反对派领袖被开除出党后,此书被斥为“托洛茨基主义”并从图书馆、学校和书店下架。叶赛宁的作品亦遭压制,1955年才开始重新出版。直到90年代初,一份托洛茨基的文章副本,连同高尔基表达赞许的批注,仍封存在高尔基档案馆的一个文件夹里,上面写着“禁止分发给阅览室”。(2025年12月23日)

★ ★ ★

纪念谢尔盖·叶赛宁

列昂·托洛茨基

我们失去了叶赛宁——一位如此杰出的诗人,如此清新,如此诚挚。我们失去了他,何等悲痛!他自己离开人世,用鲜血向一位不知名的朋友道别——或许是向我们所有的人道别。他最后的诗句温柔平和,教人动容!他没有一声怨怼,没有一句抗议,没有砰地摔上门,而是用流着鲜血的手轻轻把门掩上。这一刻,叶赛宁的诗意与人性的形象,闪耀着教人难忘的告别之光。

叶赛宁创作了卓然独异的“无赖汉”(hooligan)之歌,将他特有的旋律加进了莫斯科酒馆嬉闹的歌声里。他常以夸张的手势和粗鲁的言语来炫耀。但在这一切之下,颤动着一颗毫无防备、赤裸裸的心灵异常的温柔。叶赛宁用他装样子的粗鲁来保护自己,免受自己所处的严酷时代的伤害——他保护自己,但并未隐藏自己。“我再也受不了啦,”12月27日,被生活击垮的诗人如是说道,毫无反抗或指责之意。……我们不能不谈一谈这种装样子的粗鲁,因为叶赛宁并非仅仅选择自己的形式,而是从我们这个绝非温柔、绝非平和的时代汲取了这种形式。藏在恶作剧的面具之后,并向这面具致以发自内心,因而不为无因的敬意,叶赛宁看来总感到自己不属于这个世界。这并非赞美,正由于这种遗世的气质(otherworldliness),我们才失去了叶赛宁。但这亦非指责——我们没能将他留住,又如何能够指责这位最抒情的诗人呢?

我们的时代严酷得很,或许是所谓人类文明史上最严酷的时代之一。这几十年间出生的革命者,都为他们年代——他们的祖国、他们的时代——狂热的爱国主义所裹挟。叶赛宁并非革命者。《普加乔夫》和《二十六人谣》(The Ballad of the Twenty-Six)的作者,乃是一个极为亲切[1]的抒情诗人。然而,我们的时代却非一个抒情时代。这正是谢尔盖·叶赛宁主动离我们而去,早早地离这个时代而去的主要原因。

叶赛宁向人群朗诵诗歌

叶赛宁的根,深深扎在人民之中,并且,就像其它所有方面一样,他的民族性格是诚挚的。最无可辩驳的证据,不是他那首关于民众起义的诗,而仍然是那些抒情诗:

静静地,在悬崖边上,茂密的柏树丛中

秋日,一匹红色母马,梳理着她的鬃毛。

这幅秋日画面以及他的许多别的画面,给我们的一开始的印象都是鲁莽突兀。但诗人让我们感受到他画面中的农民的根柢,打心底认同了。费特不会这样去写,丘特切夫就更别提了。叶赛宁的农民出身,经由他的创作天赋的折射与提炼,变得强健有力。但农民出身的这种力量,也成了叶赛宁个人脆弱的原由:他与旧的根系分离了,新的根子却未能扎下。城市没有让他强大起来,反而打击和伤害了他。欧洲及海外各国之旅,也没能使他安下心。他对德黑兰的感知远比对纽约来得深切。他的植根于梁赞的抒情喜好,在波斯找到的共鸣远甚于在欧美的文化中心。叶赛宁对革命既无敌意,也无抵触;相反,他一直心向往之——1918年,他一而再地这样写道:

祖国——我的母亲,我——布尔什维克。

近年来,他写得略为不同了:

如今,我与苏联为伴,

是至为热忱的同路人。(1924)

革命闯进他诗歌的结构里,他的画面中,先是纷乱,继而澄净。在旧秩序的崩塌中,叶赛宁无所失,也无所憾。不,诗人对革命并无抵触——他与革命不相似(akin)。叶赛宁的诗亲密,温和,抒情——革命却是公开的,史诗般的,灾变式的。正因此,诗人短暂的一生终以不幸收场。

叶赛宁——生平、个性和作品(1926)

有人说过,人人都心藏着自己命运的泉源,生命将这泉源释放,涌流到尽头。这话不全对。叶赛宁创造力的泉流,撞上时代的边界,中断了。

叶赛宁有很多灌注了时代精神的珍贵诗篇,他的全部诗作都浸润于斯。与此同时,叶赛宁“不属于这个世界”,他不是一个革命诗人。

我完完全全接受,接受一切。

我已准备好追随众人的足迹,

我把整个的心献给十月和五月,

但绝不把我心爱的竖琴放弃!

他的抒情的泉源,唯有在一个歌声缭绕,和谐幸福,友情爱情与同情取代了争斗成为主旋律的社会里,才能畅快地涌流。这样的时代将会到来。当下的年代,仍孕育着参与无数残酷无情而又拯救生命的人与人的战争的人,此后将迎来不一样的时代——恰恰是当下的斗争造就的时代。那时,人类的个性将以自己真实的色彩绽放,诗歌亦随之绽放。革命将前所未有地为每个人赢得权利,不只关乎面包,也关乎诗歌。叶赛宁临终之际的血书,写给谁呢?或许是在和一个尚未出生的朋友交谈,与一位将临时代的人交谈,有的人正通过战争将之哺育,叶赛宁则以歌声将之哺育。诗人之逝,因他与革命不相似。但革命将代表未来,永久地接纳他。

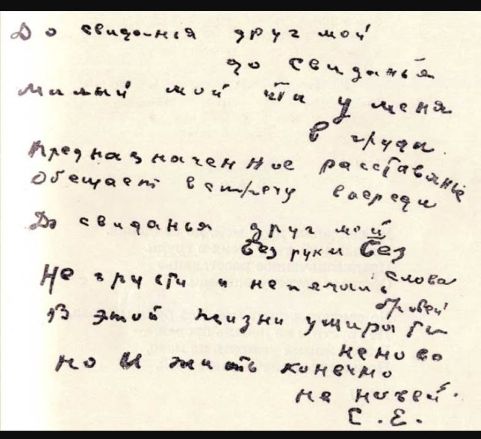

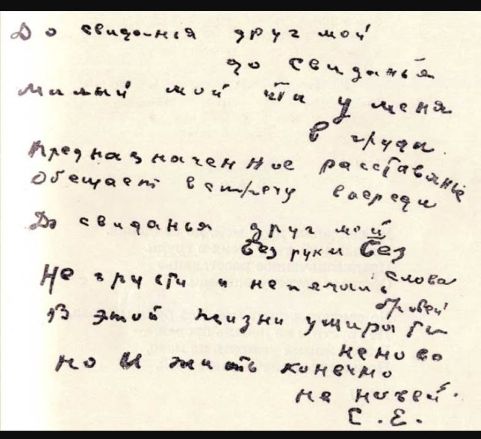

叶赛宁自杀前夕以血写下的告别诗

叶赛宁几乎从他的创作生涯之初,就为死亡所吸引,他明白自己内心的脆弱。在最后一首歌中,叶赛宁向花朵告别:

啊,亲爱的,就这样吧,

我见过了你们,见过了土地,

像领受一种新的爱抚,

我欣然领受这坟墓的颤栗。

[2]

直到今天,12月27日之后,我们这些对诗人知之甚少乃至一无所知的人,才能真正领会到叶赛宁诗中那份亲密的诚挚之情,几乎每一行都以伤痕累累的血管中的鲜血写就。其中蕴含着失落的锥心苦涩。但即便未能脱出个人圈子,叶赛宁仍从对自己即将离世的预感中,找到一种忧郁而感人的慰藉:

我的爱人会和她所爱的人儿,

静静地聆听这首歌,

或许她还会记起我,

像记起那不再重开的花朵。

我们耿耿于心的深切的悲痛,想到这一点才有所缓解:这位杰出而诚挚的诗人,以自己的方式反映了这个时代,以他的歌曲丰富了这个时代,以一种新的方式谈到爱,谈到沉入河里的蓝天,谈到羔羊般在天上吃草的月亮,谈到不再重开的花朵——谈到他自己。

1925年12月31日,叶赛宁的葬礼

缅怀诗人,切莫流于颓废或萎靡。蕴藏于我们所处时代里的泉源,比起蕴藏在我们每个人内心的泉源,远为强大。历史的螺旋将展开到底。我们不应抗拒它,而应以自觉的思想和意志来帮助它。让我们一起哺育未来吧!让我们为每个人赢得面包的权利,歌唱的权利。

诗人死了。诗歌永生!一个毫无防备的孩子摔落了悬崖。谢尔盖·叶赛宁以珍贵的诗歌之线编织艺术生命,直至最后一刻。他的艺术生命永生!

1926年1月

[1] 亲切:(英译)文中多次用到intimate一词来形容叶赛宁的诗风,有“亲切;亲密;个人;私人”的结合起来的意思(类似于跟挚友亲密交谈或倾诉)。笔者未想到合适的对应词,此处之外,都译为“亲密”。

[2] 同作于1925年的《花》和《花儿把头埋得更低……》两首诗里都有这几句。

回目录 下一篇