乡导

说明:《乡导》(短篇小说)1933年9月29日深夜在上海作;载1933年12月1日《现代》第4卷第2期;初收《丰收》。

一

忍住痛,刘(女翁)妈拼性命地想从这破庙宇里爬出来,牙门咬得绷绷紧。腿上的鲜血直流,整块整块地沾在裤子边上,象紫黑色的膏糊,将创口牢牢地吸住了。

她爬上了一步,疼痛得象有一枝利箭射在她的心中。她的两只手心全撑在地上,将受伤的一只腿子高高抬起,一簸一颠的,匍匐着支持到了庙宇的门边,她再也忍痛不住了,就横身斜倒在那大门边的阶级上。

她的口里哼出着极微细极微细的声音。她用两只手心将胸前复住;勉强睁开着昏花的眼睛,瞥瞥那深夜的天空。

星星,闪烁着,使她瞧不清楚;夜是深的,深的,……

“大约还只是三更时候吧!”她这么想。

真象做梦一般啊!迎面吹来一阵寒风,使刘(女翁)妈打了一个冷噤。脑筋似乎清白了一点,腿子上的创伤,倒反更加疼痛起来。

“救苦救难的观世音娘娘哟!……”

她忽然会叫了这么一句。本来,自从三个儿子被杀死以后,刘(女翁)妈就压根儿没有再相信过那个什么观世音娘娘。现在,她又莫名其妙地叫将起来了,象人们在危难中呼叫妈妈一样。她想:也许世界上除了菩萨娘娘之外,恐怕再没有第二个人能够知道她的苦痛的心情呢。她又那么习惯地祈求起来:

“观世音菩萨娘娘哟!我敬奉你老人家四十多年了,这回总该给我保佑些儿吧。我的儿子,我的性命呀!……我只要报了这血海样的冤仇!菩萨!我,我,……”

随即儿子们便一个一个地横躺在她的前面:

大的一个:七刀,脑袋儿不知道落到哪里去了。肚子上还被凿了一个大大的窟窿,肠子根根都拖在地上。小的呢?一个三刀;三个手脚四肢全被砍断了。满地都是赤红的鲜血。三枝写着“斩决匪军侦探×××一句”的纸标,横浸在那深红深红的血泊里。

天哪!

刘(女翁)妈尽量地将牙门切了一切,痛碎得同破屑一样的那颗心肝,差不多要从她的口中跳出来了。她又拼命地从那阶级上爬将起来,坐着叹了一口深沉的恶气。她拿手背揉揉她的老眼,泪珠又重新地淌下两三行。

她再回头向黑暗的周围张望了一会儿。

“该不会不来了吧!”

突然地,她意识到她今晚上的事件上来了。她便忍痛地将儿子们一个一个地从脑际里抛开,用心地来考虑着目前的大事。她想:也许是要到天明时才能到达这儿呢,那班人是决不会来的。昨夜弟兄们都对她说过,那班人的确已经到了土地祠了,至迟天明时一定要进攻到这里。因此,她才拒绝了弟兄们的好意,坚决地不和他们一同退去,虽然弟兄们都能侍奉她同自己的亲娘一般。她亲切地告诉着弟兄们,她可以独自一个人守在这儿,她自有对付那班东西的方法。她老了,她已经是五十多岁了的人呀,她还有什么好怕的呢?为着儿子,为着……怎样地干着她都是心甘意愿的。她早已经把一切的东西都置之度外了。她伤坏着自家的腿子,她忍住着痛,她就只怕那班人不肯再到这儿来。

是五更时候呢,刘(女翁)妈等着;天上的星星都沉了。

“该不会不来了吧?”

她重复地担着这么个心思。她就只怕那班人不肯再来了,致使她所计算着的,都将成为不可施行的泡幻,她的苦头那才是白吃了啊!她再次地将身躯躺将下来时,老远地已经有了一声:——

拍!

可是那声音非常微细,刘(女翁)妈好象还没有十分听得出来、随即又是:——

拍!拍!拍!……

接连地响了两三声,她才有些听到了。

“来了吗?”

她尽量地想将两只耳朵张开。声音似乎更加在斑密:

拍!拍拍拍!噼噼噼噼!……

“真的来了啊!”

她意识着。她的心中突然地紧张起来了!有点儿慌乱,又有一点儿惊喜。

“好,好,好哇!……”

她的肚皮里叫着。身子微微地发颤了。颤,她可并不是害怕那班人来,莫名其妙的,她只觉得自家这颗老迈创碎的心中,还正藏着许多说不出的酸楚。

又极当心地听过去,枪声已是更加斑密而又清楚些了。大约是那班人知道这里的弟兄们都退了而故意示威的吧!连接着,手提机关枪和迫击炮都一齐加急起来。

刘(女翁)妈心中更加紧急了。眼泪杂在那炮火声中一行一行地流落,险些儿她就要放声大哭起来!她虽然不怕,她可总觉得自家这样遭遇得太离奇了,究竟不知道是前生作了些什么孽啊!五六十岁了的人呀,还能遭受得这般的灾难吗?儿子,自家,……前生的罪孽啊!……

刘(女翁)妈不能不设法子抑止自家的酸痛。她的身躯要稍为颤动一下子,腿子就痛得发昏。枪声仍旧是那么斑蜜的,而且愈来愈近了。她鼓着勇气,只要想到自家被惨杀的那三个孩子,她便什么痛苦的事情都能忘记下来。

流弹从她的身边飞过去,她抱着伤痛的一个腿子滚到阶级的下面来了。

枪声突然地停了一停。天空中快要发光了。接着是:——帝大丹!帝大丹!……

——杀!

一阵冲锋的减杀声直向这儿扑来。刘(女翁)妈更加现得慌急。

喊声一近,四面山谷中的回声就象天崩地裂一样。她慌急呢,她只好牢牢地将自家的眼睛闭上。

飞过那最后的几下零乱的枪声,于是四面的人们都围近来了。刘(女翁)妈更加不必睁开她的眼睛。她尽量地把心儿横了一横,半口气也不吐地将身子团团地缩成一块。

“你们来吧!反正我这条老命儿再也活不成功了!”

二

临时的法庭虽不甚堂皇,杀气却仍然足。八个佩着盒子炮的兵丁,分站在两边,当中摆着的是那一张地藏王菩萨座前的神案。三个团长,和那个亲身俘获刘(女翁)妈的连长,也都一齐被召集了拢来,准备做一次大规模的审讯。

旅长打从地藏王菩萨的后面钻出来了,两边一声:“立正!”他又大步地踏到了神案面前,眯着眼睛向八个兵了扫视了一下,仁丹胡子翘了两三翘,然后才在那中间的一条凳子上坐下了。

“稍息!”

三个团长坐在旅长的右边。书记官靠近旅长的左手。

“来!”旅长的胡子颤了一颤,“把那个老太婆带上堂来!”

“有!”

刘(女翁)妈便被三个恶狠狠的兵士拖上了公堂,她的脑筋已经昏昏沉沉了。她拼命地睁大着眼睛。她看:“四面全是那一些吃人不吐骨子的魔王呀。上面笔直坐着五个,都象张着血盆那样大的要吃人的口;两边站立的,活象是一群马面牛头。这,天哪!不都是在黄金洞时一回扫杀了三百多弟兄的吗?不都是杀害了自家儿子的仇人吗?是的,那班人都是他们一伙儿。他们这都是一些魔鬼,魔鬼啊!……刘(女翁)妈的眼睛里差不多要冒出血来了。她真想扑将上去,将他们一个一个都抓下来咬他们几口,将他们的心肝全挖出来给孩子们报仇。可是,现在呢?她不能,她不能呀!她只能眼巴巴地望着他们投着愤怒的火焰,而且,她还要……

刘(女翁)妈下死劲地将牙门咬着,怒火一团团地吞向自家的肚子里去燃烧。她流着眼泪,在严厉的审问之下,她终于忍心地将舌头扭转了过来。

“大老爷呀!我,我姓黄,我的娘家姓廖!……”

“你怎么到这儿来的呢?”

“那年,平江到了土匪,我们一家人弄得无处容身,全数都逃到湘阴城中去了。大约是上个月呢,不知是哪一位大老爷的大兵到了这儿,到处张贴着告示,说匪徒已经杀清了,要百姓通通回到平江来。我,我便带着三,三个孩子回来了,在这破庙里的旁边搭了一个小棚子过活。哪晓得,天哪!那位大老爷的大兵不知道为了什么事情,在几天后的一个黑夜里偷偷地退了,我们全没有知道,等到匪徒包围拢来了时才惊醒,大老爷呀!我们,我们,……呜!呜!……”

刘(女翁)妈放声大哭了。那样伤心啊!

“后来你们就都做了土匪呀?”

“呜!呜!……”

“你说呀!”

“可怜,可怜,大老爷呀!后来,后来,我的三个儿子,全,全给他们捉了去,杀,杀,杀!呜!……”

“杀了吗?”旅长连忙吃了一惊,“那么,你呢?”

“呜!呜!——……”

“你,你说,你说出来!”

旅长的仁丹胡子越翘越高了。

“我,我,老爷呀!我当时昏死了过去。后来,后来,我醒了,我和他们拼命呀!……我还有两个孙儿在湘阴,我当时没有甘心死。我要告诉我的孙儿,将来替他的老子报仇,报仇,报仇呀!……我便给他们关在这庙里补衣裳!呜!呜!——……”

“后来呢?”一个胖子团长问。

“后来,老爷呀!我含着眼泪儿替他们做了半个月,几回都没有法子逃出来。一直,一直到昨晚,他们的中间忽然慌乱起来了,象要逃走似的。我有些猜到了,我想趁这机会儿逃脱。……

不料,不料,老爷呀!他们好象都看出我来了似的,他们要我同他们一道退去,他们说我的衣裳补得还好。不由分说的,他们先用一把火将我的茅棚子烧光。他们要我和他们一同退到廖山嘴!……”

“廖山嘴!”旅长吃了一惊!他初次到这里,他还不知道哪儿是“廖山嘴”呢。

“你去了吗?”他又问

“我,我不肯和他们一道去,老爷呀!他们便恶狠狠地打了我几个耳光,用枪杆子在我的腿上猛击了一下。我完全昏倒下来了。等,……等我醒来时,已经没有看见他们的踪影了,我的腿子上全是血迹!……后来,……”

于是那个俘获刘(女翁)妈的连长,便也走上来了,他报告了他捕获刘(女翁)妈的时候的情形。同老太婆亲口说的一样,是躺在庙门外的那个石阶级下面。

旅长点了一点头,又回头对刘(女翁)妈说:

“黄妈妈,土匪们说的是要你同他们退到廖山嘴吗?”

“是的!……大老爷呀!但愿你老人家做做好事,将我送回,送回到湘阴去。我那儿还有两个孙子,我永生永世不忘你老人家的大恩大德!……你老人家禄位高升!……呜!呜!……”

砰砰!……她连忙爬在地上叩了两三个响头!

“好的。你这老太婆也太可怜了。老爷一定派人送你回到湘阴去。”旅长说着,抬头又吩咐了站班的一声:“去!将杨参谋请来,叫他把军用地图带来看看。”

“嗯!”

“大老爷呀!你老人家做做好事,送我回到湘阴去吧!……”

“唔!”

杨参谋捧着一卷地图走出来了。

“报告旅长,要查地图吗?”

“是的,请你来查一查廖山嘴在哪里?”

杨参谋将地图捧上了神案,四五个人分途查起来:

黄金洞,刘集镇,三槐桥,栗子岭,……

“没有呀,旅长!这个地方。”杨参谋报告。

“没有,平江四乡都没有!”

三个团长都回复着。连旅长自己也没有查出来。

“那么,黄妈妈你知道廖山嘴吗?”

“一个小谷子,在东边,五十多里路。……那里是我的娘家,大老爷呀!那里很久很久以前就没有人住了。……”

四五个人又在东面查了十余遍,仍旧没有查着。

“你能够引导我们去吗,黄妈妈?”

“我,我,大老呀!……我,我,我不……”

“不要紧的。”旅长轻声地安慰着,“你祗管带我们去吗!追着了土匪你也有功呀!而且,又替你的儿子报了仇,将来送你回湘阴时,还可以给你些养老费!……”

“我,我不能走,走呀!……大老爷,做做好事吧!……”

“我这里有轿子。黄妈妈,你不要怕,追着就可以给你的儿子报仇。”

“我,我实在,……”

“来!”旅长朝着下面的兵士,“将这黄妈妈扶下去,好好地看护她,给他吃一餐好的菜饭!……”

三

据侦探的报告,匪徒们确是从东方退去了。但不知道退去有多少距离了。旅长,团长,和旅司令部的参谋们,都郑重地商量了一阵,都以为是应该追击的。黄妈妈说的并不是假话,那样忠实的一个老年妇人,而且还被匪徒们击坏了腿子呢。

追,一定追!

下午,全旅人一共分为五队,以最锋利的手提机关枪连当作了尖兵。第一团分为第二第三两队作前卫。第二团为第四队。第三团及旅部特务营、炮兵营,为第五队。每队距离三里五里,或十余里,一步一步地向匪区逼近拢来。

刘(女翁)妈坐在一顶光身的轿子上。两个极其健壮的脚夫将她抬起来,带领着几个侦探尖兵,跑在最前面。她的心跳着,咚咚的,不知道是一股什么味儿。她可早已将性命置之度外了,她虔诚在祈求她这一次事件的成就。菩萨,神明,……

她回头向后面来望了一下:人们象一条长蛇似的,老远老远地跟着她。她告诉着轿夫们,顺着一条非常熟的小路儿前进。

野外没有半个人影儿了,连山禽走兽都逃避得无影无踪。树林中更加显得非常沉静。没有风,树叶连一动都不动,垂头丧气地悬在那里象揣疑着它们自家的命运一般。

当她——刘(女翁)妈——引导着尖兵们渡过了一个山谷子口的时候,她的心里总要不安定好几分钟。饱饱的,不是慌忙,也不是惊悸!不是欣喜,又不是悲哀!那么说不出来的一个怪味儿啊!眼泪会常常因此而更多地流着。一个一个地山口儿流过了,刘(女翁)妈的心中,就慢慢着充实起来。

天色异常的阴暗。尖兵搜索前进到四十里以外的时候,看看地已经是接近黄昏了。四面全是山丘,一层一层地阻住了眼前的视线。看过去,好象是前面已经没路途了;等到你又转过了一个山谷口时,才可以发现到那边也还有一片空旷的田原,那边也还有山丘阻住!……

静静地前进着,离刘集镇抵差两三个谷子口了。刘(女翁)妈的那颗悬挂在半天空中的心儿,也就慢慢地放将了下来。她想:

“这回总该不会再出岔子了吧!好容易地将他们引到了这里。……”

于是,她自家一阵心酸,脑筋中便立刻浮上了孩子们的印象。

“孩子们呀!”好默视着,“但愿你们的阴灵不散,帮助你们的弟兄们给你们复仇,复仇,我,我!……你们等着吧!我,妈妈也快要跟着你们来了啊!……”

眼泪一把一把地流下来。

“祗差一个山岗就可以看见廖山嘴的村街了。”刘(女翁)妈连忙将眼泪拭了一拭,她告诉了尖兵。

“谷子那边就是廖山嘴吗?”

“是的!”

尖兵们分途爬到山尖上,用了望远镜向四围张望了一回。突然地有一个尖兵叫将起来了:“不错!那边有一线村街,一线村街,还有红的旗帜呢!”

“旗帜?”又一个赶将上来,“不错呀,一面,二面,三面,……王得胜,你赶快下去报告连长!……”

于是,第一队首先停止下来,散开着。接着,第二队前卫也赶来散开了,用左有包围的形势,配备着向那个竖着红旗的目标冲来。

“黄妈妈,你去吧!这儿用不着你了,你赶快退到后方去吧!”

尖兵连长连忙将刘(女翁)妈挥退了。自家便带领着手提机关枪的兵士,准备从正面冲锋。

翻过着最后一条谷子口,前面的村街和旗帜都祗剩了一些模糊的轮廓。三路手提机关枪和步马枪都怪叫起来:

拍!拍!拍!拍!……噼噼噼噼!……格格格格!……

冲过了半里多路,后面第三队的援军也差不多赶到了。可是,奇怪!那对面的村街里竟没有一点儿回声。

“出了岔子吗?”

连长立刻命令着手提机关枪停止射击。很清晰地,他辨得出来祗有左右两翼的枪响。

糟糕呀!许是中了敌人的诡计!”

他叫着。他想等后面指挥的命令来了之后再进攻。等着,左右两翼的枪声停止了。

四围没有一些儿声息。

“怎么的?”

大家都吃了一惊!

“也许是他们都藏在那村街的后面吧?”有人这么说。

“我们再冲他一阵,祗要前后左右不失联络,是不要紧的。反正已经冲到这谷子里来了。”

后面指挥的也是这么说。于是大队又静声地向前推进起来。天色已经黑得看不清人影子了。

刘集镇!

没有一个敌人。几枝旗帜是插着虚张声势的,村街上连鬼都没有。从破碎的一些小店的招牌上,用手电筒照着还可以认得出来,清清楚楚的这儿是“刘集镇”。

“刘集镇?怎么?这儿不是叫廖山嘴吗?”

“鬼!”

大家都一齐轰动起来。第二队第三队都到齐了,足足有一团多人挤在这谷子里。其余的还离开有十来里路。

天色乌黑得同漆一样。

“糟糕!……”胖子团长的心里焦急着,“这回是上了敌人的当了。那个鬼老太婆一定没有个好来历。明明是刘集镇,她偏假意说成一个‘廖山嘴’!……”

退呢?还是在这儿驻扎呢?突然地:——

拍!——

对面山上一声。胖子团长一吓:——“怎么?”

接着,四围都响将起来了:

拍!拍!拍!……

噼!噼!噼!……哒吼!……

轰!轰!轰!……

“散开!……散开!……”官长们叫着。班长们传诵着。

每一个枪口上都有一团火花冒出来!流弹象彗星拖着尾巴。

四

旅长气得浑身发战。一直挨到第二天的下午,第一团陆续归队的还不到一连人,他的胡子差不多要翘上天空了。

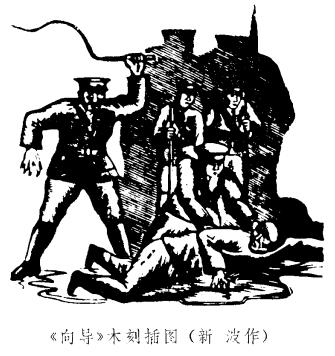

他命人将刘(女翁)妈摔在他的面前,他举起皮鞭子来乱叫乱跳着。

他完全失掉他的人性了:

“呀呀!你说,你说!你这龟婆!你干吗哄骗咱们?你干吗将刘集镇说成一个廖山嘴?你说,你说,……我操你妈妈!……”

拍拍!……

皮鞭子没头没脑地打在刘(女翁)妈的身上,刘(女翁)妈已经没有一点儿知觉了。

“你说不说?我操你妈妈!……”

拍!拍!……

“拿冷水来!我操你妈妈!……”

刘(女翁)妈的浑身一战,一股冷气真透到他的脑中,她突然地清醒了一点。她的眼前闪烁着无数条金蛇,她的耳朵边象雷鸣地震一样。

“你说不说?我操你妈妈!你干吗哄骗咱们?你干吗做匪徒们的奸细,你是不是和匪徒们联络一起的?……”

刘(女翁)妈将血红的眼睛张了一下,她不做声。她的知觉渐渐地恢复过来了。她想滚将上去,用她的最后的一口力量来咬他们几下。可是,她的身子疼痛得连半步都不能移开。她祗能嘶声地大骂着:

“你要我告诉你们吗?你们这些吃人不吐骨子的强盗呀!我抵恨这回没有全将你们一个个都弄杀!我,我恨不得咬下你们这些狗强盗的肉来!我的儿子不都是你们杀死的吗?黄金洞的弟兄们不都是你们杀死的吗?房子不都是你们烧掉的吗?你们来一次杀一次人,你们到一处放一处火!我恨不得活剥你们的肉,我情愿击断自家的腿子!我,我,……”

她拼命地滚了一个翻身,想抱住一个人咬他几口!……

“呀!”旅长突然地怪叫着,“我操你的妈妈!我操你的妈妈!你原来是匪军的侦探!……我操你的妈妈!……”他顺手擎着白郎林手枪对准刘(女翁)妈的胸前狠命地一下:——

拍!

刘(女翁)妈滚着,身子象凌了空,浑身的知觉在一刹那间全消灭了。

她微笑着。

老远地,一个传令兵拿着两张报告跑来:——

“报告旅长!第一团王团长昨晚的确已被匪军俘去!现在第二第三两团都支持不下了,请旅长赶快下退却命令!”

“退!”旅长的腿子象浸在水里:“我操她的妈妈!这一次,这一次,……我操她的妈妈。……”

1933年9月29日,深夜在上海。