1941年5月《第四国际报》导言

在马克思主义文献中,以下这封信与恩格斯关于历史唯物主义的著名信件最为接近。在这里,托洛茨基采用了马克思主义创始人所阐述的思想;把它们应用于资本主义发展的一些基本问题;从而为辩证唯物主义方法的推广和使用开辟了新的道路和前景。

这篇文章本身是托洛茨基对1921年后呈现给无产阶级革命运动的具体政治经济问题的关注而产生的。这段时间标志着战后革命动荡之后,苏联内部(新经济政策)以及年轻的工人国家与资本主义环境之间关系的相对稳定时期的开始。在苏联和资本主义世界之间建立不稳定的平衡的同时,这个世界也被一场严重的经济危机所动摇。这两个截然不同的事件的结合,让重新评估资本主义稳定的可能性与无产阶级革命的前景成为必要的工作。

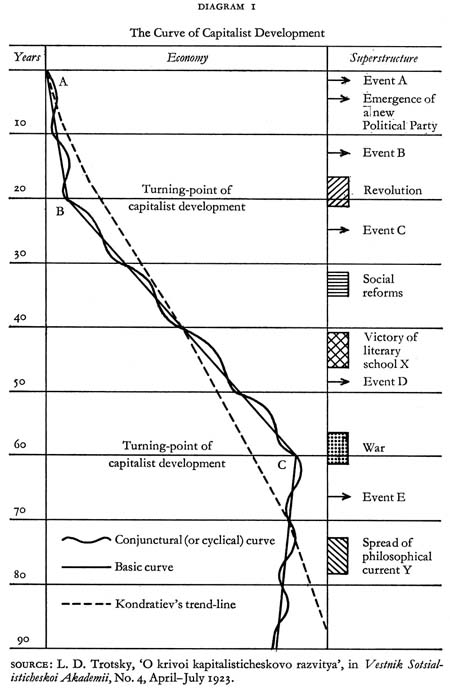

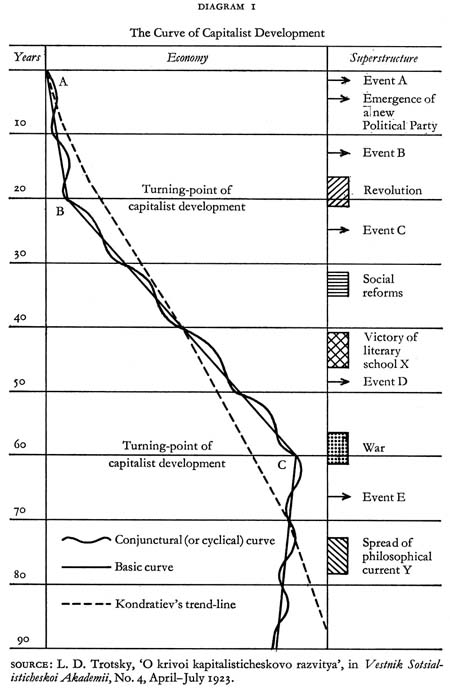

托洛茨基在提交给共产国际第三次代表大会的《世界经济危机与共产国际的任务》的报告中提出了他对这些问题的答案。在这份报告中,托洛茨基抨击了认为资本主义可以自动地在新的基础上重新建立起来的改良主义论断。他写道:“对发展的自动性的信念,是机会主义的最典型的特征”。他也驳斥当时布尔什维克主义的极左翼提出的机械概念,即资本主义必须继续沿着它的下降趋势,不会经历任何间断或逆转而直达崩溃的结局。针对这些片面的申论,托洛茨基提出了辩证的概念,即资本主义的历史性堕落的特点是在关键点上与发展的主要下降曲线发生冲突的剧烈脉动。

在共产国际的讨论内,部分人士认为,群众的进一步贫困化将产生新的革命危机;另有人则认为,需要新的繁荣来振兴无产阶级。托洛茨基断言,这两种提法都是片面的,没有考虑到革命的主要动力。“贫穷和繁荣本身都不能导致革命,但繁荣和贫穷的转变、危机、易变性、缺乏稳定性——这些才是革命的动力因素。”正是历史发展的急转弯产生了社会生活中的革命——转弯越突然,革命的后果就越大。

托洛茨基在给第三次世界大会的报告中,具体提到了1848年、1905年和1920-1921年期间的革命,阐明了这一思想。本文是对这些早期意见的理论扩展和深化。它以概括的形式勾勒出资本主义社会的生产基础与上层建筑中发生的事件之间的动态相互关系。

托洛茨基提出的问题和他指出的解决办法,不仅对阶级斗争中的革命战略具有重大的实际意义,而且对马克思主义思想的发展也包含着最广泛的意义。到1922-1923年,在布哈林的指导下,马克思主义的扭曲者们已经开始把历史唯物主义庸俗化,把它从分析的工具变成新的神旨。他们不断重复旧的公式,而不是调查新的现实,重塑马克思、恩格斯和列宁交给他们的思想工具。这些庸俗化者非但没有推动马克思主义理论的发展,反而为其后来在斯大林主义者教授们的手中被扭曲铺平道路。

除了深刻的理论意义,托洛茨基对革命动机因素的观察,对美国国内目前的情况有最直接的影响。战争的繁荣在美国经济中产生了深刻的混乱,在社会生活的所有决定性领域产生了极端的转变。这种从贫穷到繁荣和反之,从战争到和平和反之的迅速而突然的转变,正是引起革命强度的危机的那种社会运动。谁想掌握当前事件的最深层意义,就应该极其认真地研究托洛茨基在此提出的观点,因为它们适用于美国目前的发展和世界局势。

《第四国际报》编辑部,1941年5月

“在判断当前发生的个别事件或一系列事件时,总是不能探索出终极的经济原因。甚至在今天已有相当的专门报刊提供这样丰富的材料的时候,即使在英国都还没有可能这样逐日地考察工业和世界市场贸易的发展进程以及生产方法中发生的变化,以致能够随时对这些十分复杂和不断变化的因素作出一般的总结,况且,其中最重要的那些因素,在还没有突然猛烈暴露出来以前,大部分都是在长时期内处于潜在活动状态的。对于某一个时期的经济史的明确观念,决不能和事件本身同时得到,而只有在事后,即在搜集和鉴别了材料之后才能得到。在这里,统计是必要的辅助手段,而统计总是落在事件后头的。因此,在研究当前的事件时,往往不得不把这个带有决定意义的因素看做是固定的,把有关时期开始时存在的经济状况看做是在整个时期内一成不变的,或者只考虑这个状况中那些从现有的明显事件中产生出来因而同样是十分明显的变化。所以,唯物主义的方法在这里就往往只得局限于把政治冲突归结于由经济发展所造成的现有各社会阶级以及各阶级集团的利益的斗争,而把各个政党看做是这些阶级以及阶级集团的多少确切的政治表现。

不言而喻,这种对经济状况(所研究的一切过程的真正基础)中同时发生的种种变化的不可避免的忽略,一定要成为产生错误的源泉。”