Scritto nel 1929.

Pubblicato in "La forma cinematografica"

È cosa bizzarra e inaspettata scrivere un opuscolo su qualcosa che in realtà non esiste. Non esiste, per esempio, un cinema senza cinematografia. E tuttavia l'autore del saggio che precede questa nota (1) è riuscito a scrivere un libro sul cinema d'un paese che non ha cinematografia (2). Sul cinema di un paese che ha, nella propria cultura, una quantità infinita di caratteri cinematografici, ma sparsi ovunque tranne che nel... suo cinema. Questa nota tratta i caratteri cinematografici della cultura giapponese fuori del cinema giapponese e si distacca dall'opuscolo che lo precede come questi caratteri si distaccano dal cinema giapponese.

Il cinema è: tante ditte, questo e quel giro di capitali, tanti divi, questo e quel dramma. La cinematografia è in primo luogo montaggio. Il cinema giapponese è ottimamente fornito di case di produzione, attori e intrecci. E il cinema giapponese ignora completamente il montaggio. Tuttavia il principio del montaggio può essere considerato come l'anima della cultura figurativa giapponese.

La scrittura.

Poiché la scrittura giapponese è in primo luogo figuratività.

Il geroglifico.

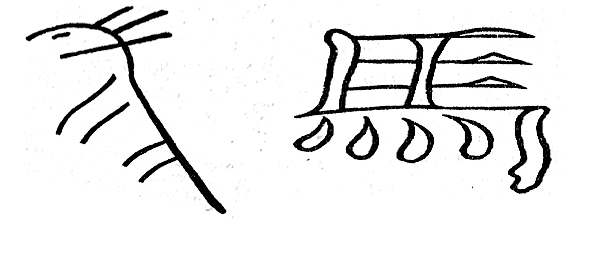

La figurazione naturalistica di un oggetto nelle abili mani di Ts'ang Chieh, 2650 anni prima della nostra era, si viene leggermente schematizzando e, con le sue 539 consorelle, forma il primo «contingente» di geroglifici. Sgraffiato con uno stilo su una lamina di bambù, il ritratto d'un oggetto assomigliava sotto tutti gli aspetti all'originale. Poi, alla fine del III secolo, s'inventa il pennello. Nel primo secolo dopo l'«avvento gioioso» (A. D.), la carta. Finalmente, nell'anno 220, l'inchiostro di china. Un completo rivolgimento. Una rivoluzione nell'arte del disegno. E, dopo esser passato nel corso della storia atattraverso non meno di quattordici maniere diverse di scrittura, il geroglifico si cristallizza nella sua forma presente. Sono gli strumenti di produzione (il pennello e l'inchiostro di china) a determinarne la forma. Le quattordici riforme fecero l'opera loro. Ecco il risultato:

Nel geroglifico ma (cavallo) focosamente impennato è già impossibile riconoscere i lineamenti del caro cavalluccio pateticamente seduto sui quarti posteriori, nello stile di scrittura di Ts'ang Chieh, ben noto attraverso gli antichi bronzi cinesi.

Ma lasciamo in pace questo caro cavalluccio insieme con gli altri 607 simboli tsiang cheng: la prima categoria figurativa di geroglifici esistente.

Incomincia ora a interessarci la seconda categoria di geroglifici: gli hueii, e cioè i «copulativi». Sta di fatto che la copulazione (forse sarebbe meglio dire combinazione) di due geroglifici della serie più semplice non dev'essere considerata come la loro somma, ma come il loro prodotto, e cioè come una grandezza d'altra dimensione e altro grado; se ciascuno corrisponde separatamente a un oggetto, a un fatto, la loro comparazione corrisponde a un concetto. Con la combinazione di due «figurabili» si riesce a delineare ciò che graficamente figurabile non è. Facciamo un esempio:

la raffigurazione dell'acqua e di un occhio significa «piangere»;

la raffigurazione d'un orecchio vicino al disegno d'una porta = «ascoltare»;

un cane e una bocca = «abbaiare»;

una bocca e un bambino = «strillare»;

una bocca e un uccello = «cantare»;

un coltello e un cuore = «dolore», e così via.

Ma questo è montaggio!

Sì. È esattamente quello che facciamo nel cinema comparando inquadrature figurative neutrali e univoche da un punto di vista semantico, entro contesti e serie costruite sulla base d'un significato. È questo un mezzo e un metodo inevitabile in qualsiasi esposizione cinematografica. E, in forma condensata e purificata, il punto di partenza del «cinema intellettuale». Di un cinema che cerca un massimo di laconicità per l'esposizione visiva di concetti astratti.

Salutiamo dunque il metodo del defunto (da tempo defunto) Ts'ang Chieh come un primo passo su questa via.

Abbiamo parlato di laconicità, e questo ci porta a un altro punto. Appartiene al Giappone la più laconica forma di poesia: lo haikai (comparso all'inizio del xii secolo e noto oggi col nome di «haiku» o «hokku») e l'ancor più antico tanka (creato, secondo la mitologia, contemporaneamente al cielo e alla terra). Sono entrambi poco più che geroglifici tradotti in frasi. A tal punto che metà del loro valore si fonda sulla calligrafia. Il metodo della loro soluzione è del tutto analogo alla struttura dell'ideogramma.

Questo metodo, che nell'ideogramma è un mezzo per riprodurre laconicamente un concetto astratto, trasferito in esposizione letteraria, dà origine a una medesima laconicità e nettezza d'immagini. Svolto in un'austera combinazione di segni, tale metodo fa scaturire dal loro cozzo l'asciutta determinatezza del concetto. Lo stesso metodo, sviluppato in una ricchezza di combinazioni verbali, fiorisce nello splendore d'un effetto d'immagini, La formula-concetto, facendosi opulenta e dispiegata grazie al materiale, si cangia in immagine-forma.

Nello stesso modo, benché a rovescio, la primitiva forma di pensiero, che è pensiero per immagini, coagulandosi a un certo stadio, trapassa in pensiero per concetti. Ma vediamo qualche esempio.

Lo haiku è un denso bozzetto impressionistico:

Un corvo solitario su un ramo spoglio,

una sera d'autunno. BASHO

Che splendida luna!

Getta l'ombra dei rami di pino

sopra le stuoie. KIKAKU.

Soffia una brezza serale. L'acqua s'increspa

contro le gambe dell'airone. BUSON.

È la prima aurora. Il castello è circondato

dalle grida delle anatre selvatiche. KYOROKU

Il tanka più antico è leggermente più lungo (di due versi):

O fagiano alpestre

lunghe sono le penne che tu trascini

sul fianco boscoso della collina...

Lunghe come mi sembrano

le notti sul letto solitario cercando il sonno. HITOMARO [?]

Dal nostro punto di vista, queste sono frasi di montaggio. Fogli di montaggio.

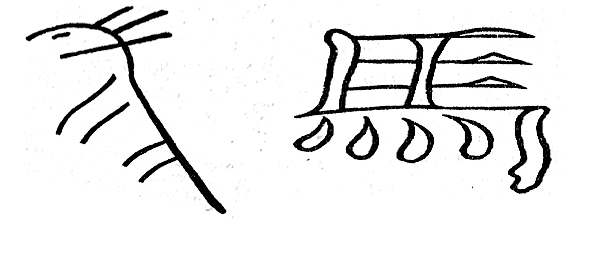

La semplice combinazione di due o tre particolari d'una serie materiale offre una rappresentazione perfettamente conchiusa d'un altro ordine: quello psicologico. E se qui i limiti ben affilati della formulazione intellettuale del concetto della combinazione d'ideogrammi si sfocano, nella propria qualità emotiva invece il concetto fiorisce incommensurabilmente. Bisogna osservare che l'emozione è diretta al lettore perché, come disse Yone Noguchi, «sono i lettori che fanno dell'imperfezione dell'haiku un'arte perfetta». Non sappiamo se nella scrittura giapponese l'aspetto predominante sia un sistema di caratteri (designativo), o una creazione indipendente di segni grafici (figurativa). In ogni caso, nato dal duplice accoppiamento del figurativo come metodo e del designativo come fine, l'ideogramma si sviluppò secondo entrambe le linee (non storicamente successive, ma successive come principi nella mente dei creatori del metodo). Non soltanto la linea designativa continua nella letteratura, e nel tanka, come abbiamo dimostrato, ma esattamente lo stesso metodo (nel suo aspetto figurativo) si rivela negli esempi più perfetti dell'arte pittorica giapponese. Sharaku è il creatore delle più belle stampe del secolo XVIII, e in specie d'una galleria immortale di ritratti di colori. Questo Daumier giapponese è quasi ignorato da noi. Soltanto nel nostro secolo si sono analizzati i tratti caratteristici della sua opera. Un critico, Julius Kurth, discutendo l'influenza della scultura su Sharaku, traccia un parallelo tra il suo ritratto intagliato nel legno dell'attore Nakayama Tomisaburo e un'antica maschera del teatro semireligioso del No, la maschera di un Rozo.

I volti dell'incisione e della maschera hanno l'identica espressione... Lineamenti e masse sono sistemati in modo analogo benché la maschera rappresenti un vecchio prete e l'incisione una giovane donna. Non si può non essere colpiti dall'analogia benché le due opere siano in altri sensi completamente diverse; è questa di per se stessa una dimostrazione dell'originalità di Sharaku. Mentre la maschera intagliata fu scolpita secondo proporzioni anatomiche abbastanza precise, le proporzioni del ritratto nell'incisione sono semplicemente inverosimili. Lo spazio tra gli occhi ha una ampiezza del tutto assurda. Il naso è rispetto agli occhi quasi doppio in lunghezza di quel che oserebbe essere un qualsiasi naso normale, e il mento non ha rapporto alcuno con la bocca; le sopracciglia, la bocca e ogni tratto sono disperatamente sproporzionati. La stessa osservazione si applica a tutte le grandi teste di Sharaku. Che l'artista non si rendesse conto della falsità di queste proporzioni e naturalmente fuori questione. Egli respinse evidentemente in piena coscienza la normalità, e, mentre il disegno dei lineamenti separati si fonda su un naturalismo rigorosamente concentrato, le loro proporzioni vennero subordinate a considerazioni puramente intellettuali. Egli fece dell'essenza dell'espressione psichica la norma per le proporzioni dei singoli lineamenti .

Non è questo forse il procedimento dell'ideogramma che combina l'immagine indipendente della «bocca» e il simbolo dissociato del «bambino» per dare il significato di «strillo»? Non è questo esattamente quello che facciamo noi cineasti nel tempo, come Sharaku nella simultaneità, quando creiamo una mostruosa sproporzione tra le parti d'un fatto che si svolge normalmente, smembrandolo di colpo in « un primo piano di mani che si torcono », in « piani medi di lotta », e « primissimi piani di occhi sbarrati », disintegrando col montaggio il fatto su piani diversi? O quando rappresentiamo un occhio grande il doppio d'un uomo intero?! Combinando queste mostruose incongruenze ricomponiamo il fatto disintegrato in un unico tutto ma secondo la nostra visione: secondo il modo in cui vediamo il nostro rapporto col fatto.

La sproporzione nella figurazione di un fatto ci è organicamente naturale sin dall'infanzia. Il professor Lur'e dell'Istituto psicologico di Mosca mi ha fatto vedere il disegno di un bambino sulla «accensione di una stufa». Tutto è rappresentato con rapporti abbastanza precisi e con grande attenzione. La legna. La stufa. Il camino. Ma che cosa sono quei segni in quell'enorme rettangolo al centro? A osservarli bene, sono fiammiferi. Tenendo conto dell'importanza cruciale di questi fiammiferi per l'operazione descritta, il bambino li rappresenta in misura adeguata.

La rappresentazione degli oggetti nelle loro proporzioni reali (assolute) altro non è naturalmente che un tributo alla logica formale ortodossa: una subordinazione a un ordine inviolabile delle cose. Tanto nella pittura quanto nella scultura si torna periodicamente e invariabilmente a periodi in cui trionfa l'assolutismo: sostituendo al valore espressivo della sproporzione arcaica le «tavole» stabilite di un'armonia ufficialmente consacrata.

Il realismo positivistico non è affatto la forma corretta della percezione, ma semplicemente la funzione d'una certa forma di struttura sociale. Sulla scia d'una monarchia di Stato si stabilisce un'uniformità di pensiero di Stato: un'uniformità ideologica che si può sviluppare pittoricamente nelle schiere di colori e di divise dei reggimenti delle Guardie...

Abbiamo visto così come il principio del geroglifico -«designazione per mezzo della figurazione» - si sia spaccato in due: seguendo il proprio fine (il principio della «designazione»), è arrivato alla creazione d'immagini letterarie; seguendo il suo metodo per raggiungere questo fine (il principio della «figurazione»), ha portato ai metodi espressivi straordinari usati da Sharaku.

Ed esattamente come le due ali spiegate di un'iperbole s'incontrano, come diciamo, all'infinito (benché nessuno sia mai arrivato in quel punto cosi lontano!), così il principio dei geroglifici, che si spezzano in due parti all'infinito (in accordo con la loro funzione di simboli), di nuovo inaspettatamente risolve nell'unità il suo estraniamento dualistico raggiungendo però una quarta sfera e cioè il teatro.

Lontani per tanto tempo eccoli di nuovo — nell'infanzia del dramma - presenti con curioso dualismo in forma parallela.

Il significato (designazione) dell'azione si ottiene con una voce che recita il Joruri dietro le quinte; la rappresentazione (figurazione) dell'azione è compiuta sul palcoscenico da marionette silenziose. Insieme a uno stile specifico di movimento questo arcaismo passò nel più antico teatro kabuki. Si conserva ancora oggi, parzialmente, nel repertorio classico (dove alcune parti dell'azione sono narrate dietro le quinte mentre l'attore si esprime con la mimica). Ma non è questo che conta. La cosa più importante è che il metodo ideografico (montaggio) è stato inserito nei modi più interessanti nella tecnica stessa della recitazione. Prima di discuterne mi si permetta però una digressione sul contenuto dell'inquadratura per decidere una volta per sempre la dibattuta questione della sua natura.

Un'inquadratura. Un pezzetto di pellicola. Un minuscolo oggetto rettangolare che racchiude un brano di realtà organizzato in un certo modo.

«Incollate insieme, queste inquadrature formano il montaggio: purché, naturalmente, questo sia fatto con un ritmo adeguato! »

E' questo all'ingrosso ciò che insegnava il vecchio andante della vecchia scuola di cinema, che diceva: Una vite dopo l'altra, un mattone dopo l'altro...

Kulesov, per esempio, sa scrivere persino coi mattoni:

Se avete una frase che esprime un'idea, una particella della storia, un anello in tutta la catena drammatica, l'idea dev'essere espressa e accumulata da inquadrature di per sé insignificanti, come mattoni.

«L'inquadratura è un elemento di montaggio. Il montaggio è la combinazione e l'organizzazione di questi elementi». Ecco una pericolosissima forma di analisi. La comprensione del procedimento nel suo insieme (combinazione, montaggio d'inquadrature) nasce qui soltanto da aspetti esterni del suo fluire (un pezzo incollato ad un altro pezzo). Si potrebbe così, per esempio, arrivare alla ben nota conclusione che i tram esistono solo allo scopo di servire a fare le barricate: deduzione del tutto logica quando ci si limiti alla considerazione esterna delle funzioni a cui assolsero qui in Russia durante le battaglie per le strade nel febbraio 1917. Ma la concezione materialistica della storia ne dà una ben diversa interpretazione.

Il guaio è che un atteggiamento di questo genere ostacola in realtà, come un insormontabile tram rovesciato nella strada, le possibilità dello sviluppo formale. Un atteggiamento simile paralizza lo sviluppo dialettico condannandoci a un semplice «perfezionamento» evolutivo, non facendo presa sulla sostanza dialettica dei fatti. Alla lunga, simile evoluzionismo porta alla decadenza attraverso la raffinatezza oppure a una semplice dissoluzione dovuta a ristagno del sangue. Per quanto possa sembrare strano, l'ultimo film di Kulesov, L'allegro canarino (Vesèlaja kanarejka, 1929), è un eloquente esempio di entrambe queste deprecabili possibilità.

L'inquadratura non è affatto un elemento di montaggio. L'inquadratura è una cellula di montaggio. Esattamente come le cellule dànno origine dividendosi a un fenomeno d'un altro ordine, l'organismo o embrione, così all'altra estremità del balzo dialettico dall'inquadratura, troviamo il montaggio. Ma che cosa dunque caratterizza il montaggio e quindi la sua cellula, o inquadratura? Lo scontro. Il conflitto di due pezzi opposti l'uno all'altro. Il conflitto. Lo scontro.

Ho davanti agli occhi un foglio di carta stropicciato e ingiallito.Vi si legge un appunto misterioso: « Collegamento - P» e «Scontro - E». E' questa la linea sostanziale di un'accesa disputa sull'argomento del montaggio tra P (Pudovkin) ed E (io). È diventata ormai un'abitudine. A intervalli regolari egli viene a trovarmi a tarda sera e, a porte chiuse, discutiamo su questioni di principio. Allievo della scuola di Kulesov, egli difende con vigore il concetto di montaggio come collegamento di pezzi. In una catena. Di nuovo, «mattoni». Mattoni combinati in serie per esporre una idea. Gli oppongo il mio concetto di montaggio come scontro: l'idea che dallo scontro di due fattori dati nasce un concetto.

Dal mio punto di vista, il collegamento non è che un possibile caso speciale. Ricordiamo come in fisica un numero infinito di combinazioni possa nascere dall'urto (scontro) di diverse sfere, a seconda se le sfere sono del tipo che rimbalzano, o che non rimbalzano, o di tipo misto. Tra tutte queste combinazioni ce n'è una in cui l'urto è cosi debole che lo scontro si riduce a un movimento uniforme di entrambe nella stessa direzione. È questa l'unica combinazione che corrisponderebbe all'idea di Pudovkin. Poco tempo fa si svolse tra noi un'altra discussione e oggi egli è d'accordo con me. È vero che ha potuto intanto ascoltare le lezioni da me tenute in quel periodo all'Istituto cinematografico statale...

Il montaggio dunque è conflitto. Il fondamento di ogni arte d'altronde è conflitto (traduzione «in immagini» del principio dialettico). L'inquadratura è come la cellula del montaggio. Anch'essa dev'essere quindi considerata dal punto di vista del conflitto.

Il conflitto nell'interno dell'inquadratura è il montaggio potenziale, che intensificandosi sfonda la propria gabbia quadrangolare e proietta il proprio conflitto in impulsi di montaggio tra i pezzi di montaggio. Come lo zig-zag di una mimica, con le medesime fratture, esso si riversa nello zig-zag della messa in scena spaziale. Come lo slogan «ogni ostacolo cade davanti ai russi» esplode nelle innumerevoli peripezie di Guerra e pace.

Se dobbiamo paragonare il montaggio a qualche cosa, allora una quantità di pezzi di montaggio, d'inquadrature può essere paragonata alla serie di esplosioni d'un motore a scoppio che muove l'automobile o il trattore: allo stesso modo, gli elementi dinamici del montaggio servono come impulsi per portare avanti il film nel suo complesso.

Conflitto nell'inquadratura. Può essere di carattere assai diverso: può essere persino un conflitto... nel soggetto. Come in quel periodo «preistorico» del cinema (benché ancora ne esistano oggi molti esempi), quando intere scene erano fotografate in un'unica ininterrotta inquadratura. Questo però esula dalla stretta giurisdizione della forma cinematografica.

Ecco i conflitti «cinematografici» nell'interno dell'inquadratura:

Conflitto di direzioni grafiche.

(Linee: statiche o dinamiche).

Conflitto di piani.

Conflitto di volumi.

Conflitto di masse.

(Volumi pieni di varie intensità di luce).

Conflitto di profondità, ecc.

Più i conflitti seguenti a cui basta un ulteriore impulso d'intensificazione per adeguarsi a coppie antagonistiche:

Primi piani e campi lunghi.

Pezzi con direzioni graficamente diverse. Pezzi che si risolvono in volumi, con pezzi che si risolvono in aree.

Pezzi oscuri e pezzi luminosi.

E ci sono infine conflitti inattesi come:

Conflitti tra un oggetto e le sue dimensioni, e conflitti tra un avvenimento e la sua durata.

Questi ultimi possono apparire strani, ma ci sono entrambi familiari. Si ottengono i primi con una lente deformante e i secondi con la ripresa a fotogrammi singoli e con il rallentato. Il comprimere tutti i fattori e le proprietà cinematografiche in un'unica formula dialettica di conflitto non è un vuoto divertimento retorico.

Stiamo ora cercando un sistema unitario per i metodi d'espressione cinematografica che valga per tutti i suoi elementi. Il radunarli in una serie di segni comuni porterà alla soluzione del problema nel suo complesso. Non si può misurare in assoluto l'esperienza nei diversi elementi del cinema. Mentre sappiamo molto del montaggio, nella teoria dell'inquadratura erriamo ancora tra gli atteggiamenti più accademici, alcuni vaghi tentativi di ricerca e un geometrico radicalismo che fa allegare i denti.

Il considerare l'inquadratura come un caso particolare, si potrebbe dire molecolare, di montaggio, permette la diretta applicazione della pratica del montaggio alla teoria dell'inquadratura.

Lo stesso si dica per la teoria dell'illuminazione. Sentendola come uno scontro tra una corrente di luce e un ostacolo, come l'urto del getto d'acqua d'una pompa che colpisce un oggetto concreto, o del vento che urta una figura umana, si può arrivare a un uso della luce inteso in modo completamente diverso da quello che si ha nel gioco dei «velatini» e dei «riflettori». Abbiamo così un significativo principio di conflitto: il principio del contrappunto ottico. E non dimentichiamo ora che ci troveremo presto a dover affrontare un altro e meno semplice problema di contrappunto: il conflitto, nel cinema sonoro, tra acustica e ottica.

Ritorniamo ora a uno dei più affascinanti conflitti ottici: quello tra l'inquadratura e l'oggetto! La posizione della macchina da presa, come materializzazione del conflitto tra la logica organizzatrice del regista e la logica inerte dell'oggetto che si scontrano, riflette la dialettica dell'angolazione.

Siamo ancora in questo campo impressionistici e disastrosamente privi di principi. Tuttavia anche in questa tecnica si può avere un principio ben netto: l'arido quadrilatero che si tuffa nella casualità della natura indeterminata...

Ed eccoci di nuovo in Giappone! Che nelle scuole giapponesi si insegna a disegnare col metodo cinematografico. Qual è il nostro metodo nell'insegnamento del disegno? Prendete un foglio di carta bianca con quattro angoli. Poi ficcateci dentro, in genere senza tener conto degli orli (quasi sempre unti per esser stati troppo maneggiati!), qualche noiosa cariatide, qualche presuntuoso capitello corinzio, o un Dante di cartapesta (non Dante, l'illusionista che tiene i suoi spettacoli al teatro dell'Ermitage di Mosca, ma quell'altro, l'Alighieri, autore della Commedia). Assai diverso è il metodo usato dai giapponesi. Ecco un ramo di ciliegio: da questo intero l'allievo estrae con un quadrato, un circolo e un rettangolo, varie unità di composizione. Costruisce un'inquadratura!

Questi due diversi modi d'insegnare il disegno caratterizzano le due tendenze fondamentali oggi in lotta nel cinema. Da una parte il metodo ormai in decadenza di organizzare spazialmente in modo artificioso un pezzo di realtà dinanzi all'obiettivo: dalla «regia» di una sequenza all'erezione d'una torre di Babele dinanzi all'obiettivo. Dall'altra, una «scelta» («un'estrazione») compiuta dalla «camera», un'organizzazione del materiale fatta con la macchina da presa: come se si tagliasse un pezzo di realtà con l'ascia dell'obiettivo. Ma oggi, quando s'incomincia finalmente, nel cinema intellettuale, a spostare l'attenzione dagli elementi materiali del cinema come tale a « deduzioni e conclusioni », a « slogan » fondati sul materiale, entrambe le scuole tendono a cancellare le loro differenze e possono fondersi tranquillamente in una sintesi.

In queste ultime pagine abbiamo perso di vista la questione del teatro, come si perde una soprascarpa in un tram affollato. Torniamo ora al problema dei metodi di montaggio nel teatro giapponese, specie per quel che riguarda la recitazione. Il primo esempio, e quello che più colpisce, naturalmente, è il metodo puramente cinematografico di «recitazione senza transizioni». Oltre ai passaggi mimici portati a un estremo di raffinatezza, l'attore giapponese sa servirsi anche d'un metodo esattamente opposto. A un certo punto dello spettacolo si ferma; il drappo nero del kurogo cortesemente lo nasconde agli spettatori. E dopo un attimo eccolo risorgere con un trucco nuovo, e con una nuova parrucca, caratterizzando in tal modo un altro stadio (o grado) del suo stato d'animo.

Così, per esempio, nell'opera kabuki Narukami, l'attore Sadanji deve passare dall'ubriachezza alla follia. Il passaggio s'ottiene con un taglio meccanico e con un cambiamento in quell'arsenale di colori dipinti col grasso sul suo volto che sottolineano gli elementi a cui tocca esprimere un'intensità maggiore di quelli usati nel trucco precedente.

Questo metodo è organico del cinema. La forzata introduzione, attraverso le tradizioni europee di recitazione, di «passaggi emotivi» è un altro degli elementi che costringono il cinema a segnare il passo; mentre il metodo della recitazione «a stacchi» permette la creazione di metodi completamente nuovi. Sostituendo a un unico volto mutevole un'intera serie di tipi di volti che esprimono stati d'animo diversi, si ottiene un risultato assai più finemente espressivo del cambiamento della superficie, troppo ricettiva e priva di resistenza organica, del volto d'un qualsiasi attore professionista.

Nel nostro nuovo film [Il vecchio e il nuovo] ho eliminato gli intervalli tra gli stadi estremi in netto contrasto dell'espressione di un volto. Si raggiunge cosi una maggiore chiarezza nel «gioco del dubbio» intorno alla nuova scrematrice. La panna si condenserà o no? È un inganno, un trucco? Oppure è la ricchezza? Il processo psicologico dell'alternarsi di fede e dubbio si frantuma nei suoi due stadi estremi di gioia (fiducia) e tristezza (delusione). Un accento particolare è dato inoltre dalla luce: l'illuminazione non ha niente a che fare con le condizioni reali della luce. Si ha così un preciso rafforzamento della tensione.

Altra caratteristica notevole del teatro kabuki è il principio della recitazione «disintegrata». Shocho, interprete delle principali parti femminili nel teatro kabuki che venne a Mosca, rappresentava la morte della figlia in Yashao (Il fabbricante di maschere) con brani di recitazione completamente distaccati l'uno dall'altro: muoveva solo il braccio destro; muoveva solo una gamba; muoveva solo il collo e la testa (tutta l'agonia si disintegrava in esecuzioni a solo di ogni membro che faceva la propria parte: la parte della gamba, la parte delle braccia, la parte della testa). La scena era frantumata in inquadrature, pezzi successivi di recitazione che si facevano gradatamente più brevi all'avvicinarsi della tragica fine.

Liberato dal giogo del naturalismo primitivo, l'attore può con questo metodo afferrare pienamente lo spettatore coi suoi «ritmi», rendendo non solo accettabile, ma decisamente attraente un palcoscenico coerentemente e corposamente naturalistico. Dato che in teoria non facciamo più distinzioni tra problemi di contenuto dell'inquadratura e montaggio, possiamo citare qui un terzo esempio: il teatro giapponese si serve del ritmo lento a un grado ignoto alle nostre scene. La famosa scena del karakiri in Chushingura si fonda su un rallentamento senza precedenti di tutti i movimenti, al di là di quanto si sia mai visto. Mentre, nell'esempio precedente, assistevamo a una disintegrazione dei passaggi tra i movimenti, abbiamo qui la disintegrazione del processo del movimento e cioè il rallentato. Conosco un solo esempio di applicazione completa di questo metodo in cui si sfruttano le possibilità tecniche del cinema secondo un piano compositivo razionale. In genere lo si usa con uno scopo puramente pittorico, come il « regno sottomarino » nel Ladro di Bagdad (The Thief of Baghdad) o per rappresentare un sogno come in Zvenigora. Più spesso ancora lo si usa semplicemente per esperimenti formalistici e ingiustificati effetti speciali della macchina da presa, come nell'Uomo con la macchina da presa (Celovek s kino-apparatom) di Vertov. L'esempio più notevole dev'essere La chute de la Maison Usher (La caduta della casa Usher) di Jean Epstein, a giudicare almeno da quel che ne ha detto la stampa. Sembra, a giudicare dalla stampa, che, in questo film, i sentimenti normalmente espressi nella recitazione e ripresi a velocità accelerata raggiungano un'insolita potenza emotiva, apparendo sullo schermo rallentati in modo irreale. Quando si ricordi che l'effetto ottenuto sul pubblico dalla recitazione d'un attore si fonda sul fatto che ogni spettatore può identificarsi con essa, sarà facile spiegare entrambi gli esempi (lo spettacolo kabuki e il film di Epstein) facendoli risalire a un'identica causa. L'intensità della percezione aumenta perché il processo d'identificazione si svolge più facilmente nel corso di un'azione disintegrata.

Persino la tecnica del maneggiare un fucile può essere inculcata nelle menti più ottuse delle giovani reclute, quando l'istruttore si serva d'un metodo che «spezza» il procedimento in frazioni minime. L'affinità più interessante rivelata dal teatro giapponese è naturalmente quella col cinema sonoro che può e deve imparare dai giapponesi il suo principio fondamentale: e cioè la riduzione delle sensazioni visive e uditive a un comune denominatore fisiologico. È stato quindi possibile stabilire rapidamente che nei più vari rami della cultura giapponese troviamo un elemento nettamente cinematografico e il suo nervo principale: il montaggio.

Soltanto il cinema giapponese commette lo stesso errore del kabuki che vuole «andare a sinistra». Invece d'imparare a estrarre i principi e la tecnica della loro pregevole recitazioni dalle forme feudali tradizionali dei loro temi, gli esponenti più progressisti del teatro giapponese impiegano tutte le loro energie per adattarsi all'informe porosità di recitazione del nostro naturalismo «interiore».

I risultati sono lagrimevoli e rattristanti. In modo analogo il cinema giapponese cerca d'imitare i più disgustosi esempi di prodotti americani ed europei nella gara commerciale internazionale. Comprendere e applicare le proprie caratteristiche culturali al cinema: ecco il compito del Giappone! Colleghi giapponesi, volete proprio che siamo noi a farlo?

1II saggio di Ejzenstejn fu pubblicato in origine come appendice all'opuscolo di N. Kaufman, Japonskoe kino (Il cinema giapponese), Moskva 1929 [Nota di J. L.].

2Ejzenstejn definisce « cinema » il fenomeno industriale e « cinematografia» il mezzo d'espressione artistica.

Ultima modifica 21.05.2009