中文马克思主义文库 -> 大卫·格雷伯 -> 《40%的工作没意义,为什么还抢着做?》(2018)

第一章 狗屁工作是什么?

让我们从一则堪称狗屁工作之典范的例子说起。

德国军方有家分包商,阿寇为这家公司工作。呃,其实是这样的,德国军方有家分包商,分包商有家分包商,分包商有家分包商,最后这家分包商僱用了阿寇。阿寇如此描述他的工作:

德国军方把IT事务发给分包商做。

这家IT公司把后勤事务发给分包商做。

做后勤这家公司再把人员管理事务发给分包商,也就是我工作的公司。

好的,现在有个士兵甲,要搬到隔壁再隔壁的办公室。但他不能把计算机搬过去就了事,他必须填一份表单。

IT包商收到表单,有人会审核,再转发给做后勤的公司。

做后勤的公司核准换办公室乙事后,再向敝公司发需求。

敝公司坐办公室的人接手做他们该做的事,这时我登场了。

我会收到一封电子邮件:「C时间到军营B。」这些军营多半离我家一百到五百公里远(六十二~三百一十英里),我会租台车,开到军营,跟调度员说我到了,填表,卸下计算机,装进箱子,封箱,请后勤公司的某人把箱子搬到隔壁房间,我到隔壁房间开箱,填另一份表单,把计算机组起来,打给调度员告诉他我花了多少时间,将所有文件寄给调度员,领钱。

对,不是士兵把计算机搬动五公尺的距离,而是两个人开合计六到十个小时的车,填约十五页的文件,浪费纳税人宝贵的四百欧元。注4

海勒(Joseph Heller)有部一九六一年的小说《第二十二条军规》(Catch-22),把这种荒诞的军中繁文缛节写到家喻户晓。阿寇的故事乍听之下是同一类的经典实例,但有一个关键处不同:故事里只有一个人是真的为军方做事,其他人技术上都算私部门的一份子。当然,有段时期,各国国军都自有通讯、后勤和人员部门,只是到了今天,这些事情全都层层转包给私部门去完成。

阿寇的职务堪称狗屁工作的范例,原因很简单:消去他的职位,没有人会发现世界有什么改变。而且,德国军事基地恐怕不得不以较为合理的方式移动设备,十之八九事情还会改善。重点来了,阿寇比谁都清楚这份工作很荒谬。(其实,阿寇发这篇文章的网志下方旋即冒出一票自由市场的爱好者——在网络论坛上,他们老是这样冒出来——坚称:既然是私部门创造这份工作,按定义,它势必服膺于某个正当宗旨。为了维护这份工作堪称莫名其妙的主张,阿寇还得跟这群自由市场的爱好者辩论。)

我认为这就是适合界定狗屁工作的特征:狗屁工作彻头彻尾没意义,就连每天做这件事的人都找不到一个好理由说服自己去做。他不见得能向同事坦白——不坦白多半都有很好的理由——无论如何,这份工作没意义,他是心知肚明的。

因此,姑且将之当作初步的临时定义:

临时定义:完全无谓、不必要或有所危害,甚至连受僱者都没办法讲出这份职务凭什么存在,这种僱佣类型就叫狗屁工作。

有些工作无谓到,担任该职的人消失了都没人发现。这种情形通常发生在公部门:

西班牙公务员翘班六年研读史宾诺莎

《犹太时报》,二○一六年二月二十六日

西班牙媒体报导,一位公务员至少六年来领薪水却没工作,利用公务时间成了犹太裔哲学家史宾诺莎(Baruch Spinoza)作品的专家。

新上线的 euronews.com 上周报导,贾西亚在西班牙南部的卡迪斯水利处(Agua de Cadiz)旷职,卡迪斯法庭上个月对六十九岁的贾西亚(Joaquin Garcia)处以三万美元罚锾。贾西亚自一九九六年起受僱该处,职位是工程师。

二○一○年贾西亚因长年服务获颁奖牌,此时才有人注意到他的缺席情形。副市长费南德兹(Jorge Blas Fernandez)展开调查,最后发现六年间办公室不曾有人见过贾西亚。

亲近贾西亚、不愿具名的消息来源接受《世界报》(El Mundo)采访,指出贾西亚在二○一○年之前全心全意研读史宾诺莎。史宾诺莎是十七世纪的异端犹太人,住在阿姆斯特丹。《世界报》的另一消息来源则说,贾西亚已成为史宾诺莎专家,并否认贾西亚不曾上班的说法,说他每隔一阵子会进办公室。注5

每隔一段相近时间,关于公部门的类似报导就会浮上台面。最出名的一则是报导决定不送信的一群邮差,改把信件扔进柜子、储藏室或垃圾子车,结果大量信件和包裹多年来堆积如山,无人闻问。注7华勒士(David Foster Wallace)的小说《苍白之王》(The Pale King)讲伊利诺州皮奥里亚(Peoria)税务局里的生活,故事推得更远:小说的高潮是查税员死在书桌前,僵挺在椅子上好几天才有人发现。乍看之下,这种情节纯属荒谬主义的讽喻,但在二○○二年,赫尔辛基发生了几乎一模一样的事。一个芬兰查税员在一处密闭的办公室工作,在他的书桌前以坐姿死去,维持逾四十八小时,其间有三十位同事在他周围持续忙碌着。「大家以为他想安静工作,没人打扰他,」他的主管说——想想看,大家还蛮体贴他的。注8

像这样的报导,当然会让世界各地的政客见猎心喜,呼吁让私部门担纲更重的职责——政客老是说,若是私部门才不会发生这种离谱的事情。的确,迄今我们不曾听闻报导说 FedEx 或 UPS 的员工把包裹堆在庭院边的储藏间,但阿寇的故事让我们看到,私有化产生了自成一格的疯狂,教养扫地的程度时有过之。多年来,军方受到诸多指责,但恐怕没被追究过效率低落,然而节节高涨的狗屁事务仍旧坏了一锅粥;我必须说,阿寇为这样的德国军方做事,其中的反讽不言而喻。到了二十一世纪,就连装甲部队都被子、子子和子子子包商等泛滥的魍魉团团包围,坦克指挥官必须执行复杂又陌异的科层仪式,才能把设备从一间房移到另一间;无奈的是,张罗文件的那些人私底下还把冗长的抱怨文贴在网志上,大谈整件事有多蠢。

倘若上述个案都不是单一案例,公私部门主要就不是差在哪一方容易产生无谓的工作,也不尽然在于产生哪一类的无谓工作,而是私部门的无谓工作多半受到更严密的监督,但不见得总是如此。接下来我们会了解,银行、制药厂和工程公司里,把大部分时间花在更新 Facebook 个人档案的员工数出奇的高,只是私部门还是有个分寸在。如果阿寇贸然旷职,致力研究他钟爱的十七世纪犹太裔哲学家,那他马上就会被解僱。如果卡迪斯水利处私有化,厌恶贾西亚的经理恐怕还是会剥除他的职责;可不管怎样,他还是得乖乖坐在办公桌前镇日装忙,否则就得另谋高就。

事情就是这样,该不该算是私部门比公部门长进,就请读者自行判断了。

注4:“Bullshit Jobs,” LiquidLegends, www.liquidlegends.net/forum/general/460469-bullshit-jobs?page=3, last modified October 1, 2014.

注5:Spanish Civil Servant Skips Work for 6 Years to Study Spinoza,” Jewish Telegraphic Agency (JTA), last modified February 26, 2016, www.jta.org/2016/02 /26/news-opinion/world/spanish-civil-servant-skips-work-for-6-years-to-study-spinoza.

注6:Jon Henley, “Long Lunch: Spanish Civil Servant Skips Work for Years Without Anyone Noticing,” Guardian (US), last modified February 26, 2016, www.theguardian.com/world/2016/feb/12/long-lunch-spanish-civil-servant-skips-work-for-years-without-anyone-noticing。史宾诺莎主张,一切存有都努力最大化自身的力量(power),但这股力量同等地包含对其他存有起作用的能力,以及被其他存有影响的能力。从史宾诺莎学派的观点来说,做一份既不影响任何人、也不被任何人影响的工作,恐怕是最糟糕的僱佣处境了。也许史宾诺莎的主张启发了他。

注7:邮差明显不属于狗屁工作,然而这则故事的含义,似乎是他们选择不投递的信件中,有百分之九十九是垃圾邮件。既然如此,邮差可能也一度是狗屁工作。这不大可能是实情,但这则故事反映公众的态度。关于对邮务工作者的态度变化,请参阅我的《规则的乌托邦》(商周出版,2016),页二三二─二四八。

注8:http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/3410547.stm ?a, accessed April 7,2017.

为什么黑手党的杀手不适合用来说明狗屁工作

前情提要:职务内容的大半或全部事务,都让做这份工作的人认定是无谓、不必要,甚或有所危害,就是我所谓的「狗屁工作」。这种工作哪天消失了,也都没有差别。最重要的是,做狗屁工作的人自己都觉得这份工作不该存在。

这样的工作似乎充斥在当代资本主义。我在前言提过,YouGov 的民调发现,英国只有百分之五十的全职工作者毫不怀疑自身工作对世界有某种具意义的贡献,百分之三十七则深信没有。至于思腾(Schouten & Nelissen)在荷兰做的民调,后一个数字高达百分之四十。注9 仔细想想,这些统计数字其实很惊人,毕竟三百六十行有绝大多数都是不可能让人看不出目的的工作。「你的工作会对世界作出有意义的改变吗?」护士、公交车司机、牙医、清道夫、农人、音乐老师、维修员、园丁、消防队员、场景设计、水管工、记者、安检员、音乐家、裁缝、导护等铁定都会打勾。此外,我自己的研究也指出,店员、餐厅侍应和其他低阶的服务提供者,鲜少自认做的是狗屁工作。许多服务工作者恨透了自己的工作,可是恨归恨,他们也察觉到自己的工作确实对世界造成有意义的差别。注10

好,如果一国的工作人口中有百分之三十七到四十坚称自己的工作无关紧要,又有好一批人怀疑或许真是如此,那么,我只能得出这样的结论:如果你疑心某个坐办公室的人搞不好私底下怀疑自己做的是狗屁工作,那不必疑心了——他就是这么想的。

§

本书第一章的主要目标是界定我所谓的狗屁工作,下一章我会说明一套分类方式及其逻辑(typology),来整理我心目中狗屁工作的主要类型。藉此,我们得以在后续章节中着手考虑狗屁工作的心理、社会和政治效应。我笃定,这些效应会在不知不觉中蔓延。我们已经创造出这样的社会,其中的多数人虽就业却无用武之地,并逐渐怨恨、唾弃在社会中做最有用的工作、甚至是无偿工作的人。不过,我们有必要先回应一些潜在的反驳,才能分析当前处境。

读者或许已经注意到,我的初步定义有一处模稜两可。我笔下的狗屁工作少不了当事人认为「无谓、不必要或有所危害」的事务,但一份对世界无谓或不必要的工作,造成的影响当然还是不同于一份对世界有所危害的工作。善恶相抵之后,一个黑手党的杀手在世上为恶多过为善,这样说多数人都会接受;然而,你能说黑手党杀手是份狗屁工作吗?听起来就是不对劲。

听起来不对劲的时候——当我们对自身定义所产生的结果,在直觉上感到不对劲——照苏格拉底的教导,那是因为我们没有察觉自己真正的想法(所以他有一说:哲学家的当行本色是告诉众人他们已经知道、只是不明白自己知道的事情。有人还说人类学者,譬如我本人,做的事情也类似)。「狗屁工作」这个词汇显然让很多人心有戚戚焉,他们就是觉得有某种道理在其中。这意谓他们心里有一条准绳,至少在某种直观的层次上,才有办法说出「那还真是个狗屁工作」或「那份工作烂归烂,但我不会说它彻头彻尾是个狗屁」。工作会危害世间的人,很多都觉得用「狗屁」拿来形容他们的工作恰如其分,其他人却完全不会这样想。要抽丝剥茧,找出准绳为何,最好的方式是审视一些难以界定的案例。

好,为什么说杀手是狗屁工作会感觉不对劲?注11

我猜想理由有很多。其中一个是,黑手党的杀手不会假惺惺(不像,例如,外币投机者或品牌营销研究者)。黑手党成员时常声称他只是个「做买卖的」,话是不错,但只要他愿意多少坦承实际的职业性质,就不大可能假装自己的工作对社会有一丁半点益处;就连坚称自身工作对某团队的成就有贡献,而该团队供给某些实用产品或服务(药物、娼妓,诸如此类),这种说法也很难站得住脚。要是他真的不嘴软,这番说词只怕一戳就破。

既然如此,我们的界定就可以进一步精练。狗屁工作不只是无用或造成危害的工作,反之,典型的狗屁工作少不了某种程度的作态和诈欺。即使担任该职位的人私下觉得话术荒唐可笑,还是必须假装他的工作有很好的理由存在。作态跟实在之间,肯定横着某种鸿沟(从字源学来说也说得通 注12:「说狗屁」〔bullshitting〕说到底就是一种不诚实的类型。注13)

如此,我们就能提出第二版:

临时定义二:完全无谓、不必要或有所危害,连受僱者都没办法讲出这份职务凭什么存在,却又觉得有必要假装其实不然,这种僱佣类型就叫狗屁工作。

当然,不该把杀手视为一份狗屁工作的理由还有:杀手本人并不认为他的工作不该存在。黑手党员大都相信自己属于一个古老而光荣的传统,不管对更广泛的社会良善有没有贡献,这门传统秉持自成一格的价值。顺道一提,这也说明了「封建领主」不是狗屁工作。人们会说,国王、伯爵、皇帝、帕夏(pasha)、埃米尔(emir)、乡绅、柴明达尔(zamindar)、地主注14这一类人一无是处;许多读者直言(我也倾向同意)这类人危害人类事务,可是他们并不苟同。照这个道理,除非国王是不为人知的马克思主义者或共和党员,你大可笃定地说「国王」不是一份狗屁工作。

这一点很管用,值得读者放在心上,因为在世上作恶多端的人,大部分都受到周全的维护,无从得知自己作恶多端的实情。另一种情况是,拿钱办事的帮闲和马屁精势必围着他们转,编出他们其实在做好事的理由,而他们放任自己相信那些无止尽孳生的借口(今天,这类人有时被称为智库)。这点道理适用于金融投机的投资银行CEO,同样适用于北韩和亚塞拜然(Azerbaijan)等国的军事强人。黑手党家族的不寻常,或许在于他们鲜少装模作样——毕竟黑手党本来是西西里地方地主的打手,日子久了,自己当家。注15到头来,他们仍旧是相同封建传统下具体而微、于法不容的版本。

最后一个不该把杀手视为狗屁工作的理由是:杀手到底是不是工作实有疑义。没错,地方犯罪首脑很可能僱用这位杀手担任某个职位,说不定是在他的赌场里为杀手安插一份有名无实的保全工作。那样的状况,我们当然可以说那份工作是狗屁工作,但他不是因为杀人的能耐而拿这份薪水的。

§

这一点让我们能更进一步精练定义。我们讲狗屁工作,一般是指拿钱为别人做事的僱佣关系(工资或固定薪资注16,大多数人还会纳入收费的顾问服务)。大家都知道,有很多自僱人士有办法从他人那里得到钱,手段是谎称要给他们好处或服务(我们通常称为骗子、金光党、江湖郎中或白贼);同样地,也有自僱人士伤害人或恫吓要伤人来取财(我们通常称为拦路盗、窃贼、敲竹杠的或盗贼)。前一类状况中,我们铁定会说那些行为是狗屁,却不会说那些是狗屁工作,因为那些行为根本不算严格意义上的「工作」。这档事是一种作为,不是专业。江洋大盗亦然。我们有时会说职业窃贼,不过这只是说明盗窃是该窃贼的主要收入来源的一种说法而已。注17可没有人按时付窃贼工资或固定薪资,让他侵入民宅。基于这个理由,你也不能说窃贼确切来说是份工作。注18

我想,我们能从上述这些考量提出一个定义,当作最终的工作定义:

最终工作定义:完全无谓、不必要或有所危害,连受僱者都没办法讲出这份职务凭什么存在,但基于僱佣关系的条件,却又觉得有必要假装其实不然,这种有支薪的僱佣类型就叫狗屁工作。

注9:“Vier op tien werknemers noemt werk zinloos,”http://overhetnieuwewerken.nl /vier-op-tien-werknemers-noemt-werk-zinloos/, accessed July 10, 2017.

注10:典型评语,来自鲁弗斯:「我很乐意告诉你,我做过最没有价值的工作,是帮口味又刁又怪的人做拿铁,不过回想起来,我知道他们之所以能撑过一天工作,我功不可没。」

注11:合先叙明:下文主要取材自通俗文化所再现的杀手,不是对真货的什么民族志或社会学分析。

注12:耐人寻味的是,「bull」〔公牛〕不是「bullshit」〔鬼扯〕的缩略,不过「bullshit」是二十世纪早期从「bull」加油添醋来的词。追根究底,这个短语衍生自法语的bole,意思是「诈欺或骗局」。「狗屁」(bullshit)这个短语〔的语料〕初见于艾略特(T. S. Eliot)未发表的诗作。「胡说八道」(bollocks)是「bole」的另一个衍生字。

注13:我本来是想说「说谎」,不过哲学家法兰克福(Harry Frankfurt, 2005)出名的主张是,说狗屁跟说谎不一样。其间的差异,好比谋杀跟过失杀人的差异;一个是蓄意欺骗,另一个是轻率地漠视实情。我不确定法兰克福的区分在这个文脉下是否全然有效,但我不认为涉入这个主题的辩论会有什么了不起的助益。

注14:帕夏是奥斯曼帝国的高阶官员。埃米尔是伊斯兰社会的高层文武官员头衔。柴明达尔是波斯语中的地主,在印度次大陆上是一种贵族,有权对大片土地上的农民征税。

注15:还请读者玩味一下「柯里昂」(Corleone)这个名字,以完全领略跟封建制度的关联。「柯里昂」是普佐(Mario Puzo)的小说、柯波拉(Francis Ford Coppola)的电影《教父》(The Godfather)里虚构的黑手党家族名,其实来自西西里一座城镇的名字。这座城镇是许多著名的黑手党的家乡,所以恶名昭彰。在意大利语中,「柯里昂」的意思是「狮心」。渊源似乎是这样:一○六六年征服英格兰的诺曼人也征服了此前被阿拉伯人控制的西西里,而且将阿拉伯行政的诸多特色纳为己用。读者还记得,大多数罗宾汉故事里的大反派是诺丁汉的治安官,远在天边率领十字军的国王是「狮心理查」(Richard the Lion-Hearted)。「治安官」(sheriff)这个字,其实就是盎格鲁化的阿拉伯语sharif,乃是西西里的行政制度所启发的职位之一。柯里昂跟英国国王之间的确切关联仍聚讼纷纭,但肯定存在一些关联。所以,马龙.白兰度(Marlon Brando)在《教父》里的角色,承袭了狮心理查的名字——尽管承袭得百转千回。

注16:原文为 on a waged or salaried basis,是两种不同的支薪方式。前者是以小时或日计费,视每次工作的份量计酬;后者是每一段固定时间支付固定费用。

注17:许多人都是在空闲时间闯空门。我曾经住过一区公寓大楼,一度接连不断遭小偷,不胜其扰,而且都发生在星期一。最后对证出小偷是个美发师,此人通常休周一。

注18:许多窃贼,从艺术品窃贼到寻常的商店扒手,都会出售自己的服务。不过即使出售自己的服务,他们仍只是独立的承包商,因此是自僱者。杀手的情形比较模稜两可。有人主张,如果一个杀手执业多年,但一直是犯罪组织的从属成员,那就算得上一份「工作」,不过待在这种位子上的人是不是这么看事情,我的印象(我当然不会真的知道)是不然。

论主观要素的份量,还有,为什么可以合理假定自认在做狗屁工作的人大致是对的

我认为上述定义还堪用,总之对本书的宗旨来说够用了。

仔细的读者或许会发现,还有一处疑义待解,即上述定义主要诉诸于主观。我给狗屁工作的定义是,工作者认为无谓、不必要或有所危害——但我也暗示该工作者是对的。注19我假定〔工作者的感受〕底下埋藏着真实。我还真得作这样的假定,不然,光是某个善变工作者的情绪变动,就会令完全相同的一份工作今天狗屁、改天就不狗屁了,而我们只能默认而自打嘴巴。我真正要说的是,既然社会价值这种跟市场价值截然不同的事物是存在的,但又从来没人想出够周延的办法来衡量社会价值,那么要准确估量工作者的处境,工作者自己的观点已经是最可靠的了。注20

这其中的道理不难想见:如果一个办公室职员真的花八成时间设计猫咪迷因,一旁隔间的同事未必会察觉端倪,但她对自己的行为不可能一点察觉都没有。即使是复杂一些的情况,工作者到底对组织有多少贡献不得而知,我还是认为假定工作者对自身的认识最深刻,是说得过去的。我踩住的立场在几个领域里会有争议,这我清楚。经理人和其他大人物会如此坚称:大公司里的小螺丝钉多半没办法完全理解自己的贡献,因为从高处才看得清楚大局。这不见得是假话。低阶员工往往没办法看见大局的一些小节,或根本没被告知这些;当公司打着不法的算盘时更是如此。注21不过我的经验是,基层人员帮同一组人做事一段时间——就说一、两年吧——正常状况下,不管是谁都会被拉到一旁,获知公司的祕辛。

没错,有例外。有时经理人蓄意把事务拆开,以致让员工弄不清楚他们的血汗是怎么浇灌整个事业的。银行很爱搞这套。我还听过美国工厂的例子是,许多生产线的工人浑然不知厂区到底在制造什么;当然,类似案例十有八九,后来都发现是业主刻意僱用不会说英语的人。可是在那些案例中,设想自己的工作必有用处的工人还是比较多,他们只是不知道发挥了什么作用。大致而言,员工不会不知道办公室或生产现场都发生了什么,当然也清楚他们的工作对企业有何贡献,或没有贡献——好歹比其他人都明白得多。注22至于他们的上司,他们就未必清楚自己在做什么了。我在研究过程中频频遇到的情境是,基层人员打从心底怀疑「我花八成的时间设计猫咪迷因,主管真的知情吗?他们只是装作没注意到,还是真的浑然不察?」愈是指挥链上层的人,底下的人愈有理由知情不报,让上层愈是高处不胜寒。

我们接着问:特定种类的工作(例如电话销售、市调、顾问)是不是狗屁,亦即能不能说这类工作确实产出任何一种正向社会价值。这时问题就棘手了。对此,我只能说最好还是留待做那种工作的人来判断,毕竟人们设想社会价值是什么,它就是什么。有什么状况是其他人的立场更适合判断的?就此而言,我会认为:如果吃某一行饭的一大批人私底下都相信工作不具社会价值,你应该假定他们是对的,再继续往下走。注23

至此,吹毛求疵的人铁定也会提出反驳。他们或许会问:你哪有办法斩钉截铁地知道在某个产业工作的多数人不为人知的想法?答案明摆在眼前:你就是没办法。就算有可能对说客或财务顾问作调查,你也不知道会有几个人老实回答。在《迸!》的那篇专文里泛泛地讲到无用产业时,我以为说客和金融顾问其实对他们的工作无益于他人这样的情形心里有数——坦白说,我假定他们摆脱不了下述认知:倘若他们的工作径自消失,世界上有价值的事物可是一样也没少。

我的想法可能是错的。企业说客或财务顾问可能打从心底服膺一套社会价值理论,这套理论认为国家的健全与繁荣仰赖他们的工作成果。这套理论可能会让他们夜夜安心入睡,深信周遭每个人都因他们的工作而受惠。我不知道。不过,我怀疑愈往食物链顶端移动,上述想法愈有可能符合实情,毕竟有权有势的一丘之貉在世上积恶愈深,马屁精和擦脂抹粉的公关专家愈会聚集在他们周围,提供各式各样的理由,支持他们真的在做好事——那些有权有势的人也愈有可能会听信,不会全都无动于衷。注24当然,在人类对世界造成的伤害(至少涵盖专业职责所需而造成的伤害)中,很大一部分都跟企业说客和财务顾问脱不了关系,也许他们真的不得不强迫自己相信工作内容。

果真如此,推销生财之道和游说他人毋宁就更像杀手,而完全不算狗屁工作了。在食物链高高的顶端,情形似乎就是如此。举例来说,我在头先二○一三年那篇文章里提到,我认识的企业法顾全都认为她或他的工作是狗屁。可是,我当然也是从我可能会认识的那种企业法顾身上去反思,才写出那段话——曾经是诗人兼音乐家的那种企业法顾,而且位阶还不够高,这一点影响更甚。凭我印象所及,真正有权有势的企业法顾认为他们的角色正正当当,又或他们压根不关心自己是做好事还是造成伤害。

在金融食物链顶点,当然就是这么一回事。二○一三年四月,我阴错阳差出席了一场会议,题目是「永久修复银行体系」,办在费城联邦储备银行。议程之一是跟哥伦比亚大学的经济学者萨克斯(Jeffery Sachs)视讯连线,他最知名的事迹是设计「休克疗法」等改革措施并应用于前苏联。萨克斯提出一份评估报告,惊呆全场,连措辞谨慎的记者都只能婉言「异常直白」。这份报告评估的是经营美国金融机构的那批人,他们以为萨克斯跟他们立场一致(未尝没有道理),所以十分坦率;萨克斯反覆强调这一点,他的证言也因此格外难得:

请注意,我目前固定会跟许多华尔街人士会面……我了解他们。我跟这批人一起吃午饭。接下来我话会说得非常不客气:我认为华尔街的道德环境病入膏肓。〔这批人〕没有纳税的责任感,对客户没有责任感,对交易对造也没有责任感。他们顽强、贪婪、充满狼性,觉得自己毫不受控(差不多就是字面上的意思),而且他们跟体系博弈到了一种明目张胆的地步。不论合不合法,他们能到手多少钱,就要拿走那么大笔钱(而且多半能到手),因为他们打从心底相信那是上帝赋予的权利。

查查选举献金吧,我昨天因为别的缘故才看过,目前金融市场是美国体系中的头号选举献金金主。我们的政治烂到根了……两党都深陷其中。

不过这一切养出的逍遥法外的感受,才真的让人错愕,目前我在个人层次上领教过了,而这非常、非常恶劣。我已经等了四年……不,五年了,我在等华尔街会不会有哪个人吐出几句道德辞令,但我一次都没听过。注25

事情就是这样。如果萨克斯说的不错——坦白讲,还有谁能更逼近真相?——那么金融体系发号施令的高层,跟我们讲的狗屁工作根本无关,他们也不是前面讲的那种,把自家的宣传辞令当真的人。我们这会儿谈的其实是诈骗集团。

在此还要记得另一组重要区分:无谓的工作跟就只是糟糕的工作也不一样。我会把后者称为「屎缺」(shit job),因为大家时常这样说。

我要提这件事,只是因为常常有人混淆两者——说来奇怪,两者一点都不相像,甚至可说正好相反。狗屁工作的薪资通常很不错,工作条件偏优渥,但就是无谓。屎缺则多半不见得是狗屁,典型的屎缺是必须有人去做的工作,对社会明显有益,只是顶着屎缺的工作者领的钱少,待遇也差。

当然,有些工作让人不快、难以排解,但在其他方面令人满足。(有则老笑话,说的是一个男人,他的工作是在马戏团表演完后清理大象的粪便,身上沾满那股气味,做什么都摆脱不掉。换了衣服,洗了头发,上下前后刷洗,还是臭气熏天,女人都敬而远之。他的一个老友终于问他:「为什么要这样糟蹋自己?明明还有其他那么多工作能做。」男人答道:「啥?要我放弃演艺事业!?」)不论工作内容如何,我们都不能把这类工作当成屎缺,也不能当成狗屁工作。其他工作——例如例行清洁——没道理本来就糟蹋人,只是很容易被人糟蹋。

举例来说,我目前服务的大学里的清洁员,待遇就很糟。如同今日多数大学,这份工作已经外包了;清洁员不直接受僱于学校,而是受僱于派遣公司,公司的名字就绣在清洁员穿的紫色制服上。清洁员的薪资微薄,被迫使用危险的化学药剂,时常伤手,受不了的时候只好请假养护(这段时间不计酬)。主管对待他们的态度一贯专断跋扈,但根本没道理用这么过分的方式对待清洁员。然而,清洁员知道大楼需要他们来打扫,而且少了他们,大学的生意就做不下去。他们至少为此略感自豪——其实我敢说,这份工作最让他们自豪的就是这一点了。注26

屎缺蓝领居多,领时薪;反观狗屁工作白领居多,领固定薪资。做屎缺的人常被轻蔑对待,他们工作勤奋,但工作勤奋正是他们的自尊屡屡被压低的原因。不过,他们至少知道自己做的是有用的事。反观做狗屁工作的人常有荣誉和声望锦上添花,身为专家而受人敬重,领高薪,人们以其为高成就人士而礼遇之——高成就人士不是理所当然该为他们做的事自豪吗。然而,自己的一事无成,他们心里有数;他们拿消费性玩具填满生活,却觉得是不劳而获,觉得整件事全建立在谎言上——的确如此。

屎缺和狗屁工作是两种大相迳庭的压迫形式,肯定不能划上等号。我认识的人当中,愿意拿无谓的中阶管理职换挖路工的屈指可数,就算明白坑是非挖不可,还是不会愿意作这样的交换(但我确实认识辞掉狗屁工作改做清洁员的人,而且这个决定让他十分开心)。在此,我想强调压迫的形式虽然不同,但两类工作都是货真价实的压迫。注27

一份工作有没有可能既狗屁又是屎缺?按理来说是有可能的。平心而论,如果试着想像一个人所能承担的最糟糕的工作型态,势必是两者的某种结合。杜斯妥也夫斯基被流放到西伯利亚劳改营期间,想出了一套理论:天下最严峻的酷刑,莫过于强迫某人无止尽地做一件显然无谓的事务。照理讲,遣送西伯利亚的罪犯都被判「苦役」,不过在杜斯妥也夫斯基眼里,劳役不见得多苦;大多数农奴的工作要繁重得多,但农奴至少一部分是为自己操劳,反观劳改营里,劳役的「苦」,苦在劳动者一无所获:

我想过,如果有心要击垮一个人——严刑拷打,还没动手就令最顽强的杀人犯颤栗跪地——其实只需要派给他性质完全无用甚至荒谬的工作就够了。

眼前不得懈怠的苦役,对罪犯而言完全没好处,可是它本身有功效。罪犯烧砖、挖土、建造,他所操劳的事务有其意义和目的。甚至偶有犯人做出兴趣,于是有心把工作做得更洗练、更犀利。但你只管他把水从一桶倒到另一桶,只管他捣沙,把一堆土从一处移到另一处再马上移回来,我敢说不出几天,犯人就会自尽,或犯下该杀千刀的罪,宁可一死也不愿忍受上述羞辱、耻辱和折磨。注28

注19:我没有说这样一份工作是「一种有支薪的僱佣劳动类型,让人感觉完全无谓、不必要或有所危害,连受僱者都没办法讲出它凭什么存在」,我说它是「一种有支薪的僱佣劳动类型,其为完全无谓、不必要或有所危害,连受僱者都没办法讲出它凭什么存在」。换句话说,我不只是说受僱者相信他的工作狗屁,连带还主张他的信念既有效又正确。

注20:容我拿自己的处境当例子。我目前受伦敦政经学院聘为人类学教授。有人认为拿人类学界定狗屁学科最好不过。二○一一年,佛罗里达州的州长史考特(Rick Scott)甚至点名敝学科为该州大学不如剔除比较好的首要范例(Scott Jaschik, “Florida GOP Vs. Social Science,” Inside Higher Education, last modified October 12, 2011, www.insidehighered.com/news/2011/10/12/florida governor challenges idea of non stem degrees)

注21:有人告诉我,二○○八年次贷丑闻时的要角之一,美国国家金融服务公司(Countrywide Financial)内部大抵有两个等级——比较低等的「宅宅」和知情人士,后者就是有被告知骗局的人。我自己做研究的过程中遇到一个更离谱的例子:一个女人写信告诉我,她曾经工作将近一年,推销机上杂志广告,后来才逐渐明白这本杂志压根不存在。她发现,自己明明还蛮常搭飞机,却从未在飞机上见过这本杂志,办公室里也没有,才起了疑心。最后,她的同事平静地跟她确认,这全部的营运活动都是一场骗局。

注22:但凡规则都有例外,这条也不例外。稍后我们会看到,许多大型组织,譬如银行,高阶经理会僱用顾问或内部稽核员,来查清楚人们到底在做什么。一个银行分析师告诉我,差不多百分之八十的银行员工做的都是不必要的差事,而且他觉得大多数人都浑然不觉,因为从整个组织的角度观之,他们都没有被告知自己扮演什么角色。不过,他说,他们的上司也不见得比较清楚,而他的改革建议无一例外被驳回。这里也要强调:不是人们错信他们的工作狗屁,而是工作狗屁,但人们不见得相信是这么一回事。

注23:就连这里,人也想象得到反论。山达基教徒怎么说?准备e-meter讲习,让人发掘过往生活的创伤的那些人,似乎深信自己的工作有巨大的社会价值,即使绝大多数的人口都认定他们若非受骗上当,就是在诈骗别人。但这仍旧无关宏旨,毕竟没有人真的说「信念治疗师」是个狗屁工作。

注24:理由可能是,表面上立意愚弄局外人的宣传,真正的头号目标经常是平抚宣传者本人的良心。

注25:评语即席发挥,没有写下来。本段节录一部分是从拜恩(John Adam Byrne)的书引用的段落重建的。John Adam Byrne, “Influential Economist Says Wall Street Is Full of Crooks,” New York Post online, April 28, 2013, http:// nypost.com/2013/04/28/influential-economist-says-wall-streets-full-of-crooks。一部分从塔瓦克力(Janet Tavakoli)发表在《商业内幕》(Business Insider)的誊写下来,Janet Tavakoli, www.businessinsider.com/i-regard-the-wall-street-moral-environment-as-pathological-2013-9?IR=T, accessed April 21, 2017,还有一部分来自我当时作的笔记。

注26:其实在我的研究过程中,遇到一些有大学学历,但自己能做的办公室工作如此无谓,让他们气馁,于是真的去当了清洁工,只是觉得这才象是在做一份老实的正职。这样的人,人数出乎我意料(呃,三个)。

注27:说屎缺通常有用又有丰富产出,意思不是所有有用又有丰富的工作就容易是屎缺。我发现总是会有读者基础逻辑不大灵光,不然实在毋庸指出这一点。

注28:House of the Dead, 1862, trans. Constance Garnett (Mineola, NY: Dover, 2004), 17–18。我的朋友古巴奇区(Andrej Grubacic)告诉我,一九五○年代,狄托(Tito)统治下的南斯拉夫劳改营,就是这样对付他祖父的,这是虐囚的手法之一。狱卒明显有读经典。

论大家常误以为狗屁工作多半局限在公部门内

行文至此,我们已经把工作分成三大类:有用的工作(可能是屎缺,也可能不是)、狗屁工作,和为数甚少但不足为外人道的魍魉工作,诸如帮派分子、恶房东、顶尖企业法顾或避险基金的执行长,这票人骨子里就是自私的混帐,也不怎么假装自己不是。注29不论是当中的哪一类,我认为任职的人最明白自己属于哪一类,而这样的信任并非空穴来风。接下来,我想厘清几项常见的误解,之后才谈分类的逻辑。如果你向一个没听过「狗屁工作」这术语的人抛出狗屁工作的想法,那人可能会以为你其实在谈屎缺。你进一步说明,他多半会退回到那一、两个常见的刻板印象上:他会假定你在谈政府官僚。要是他凑巧是亚当斯(Douglas Adams)写的《银河便车指南》(The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy)的粉丝,可能还会假定你在讲美发师。

官僚最容易处理,我先讨论。世上的无用官僚不虞匮乏,众所皆知。不过今日的私部门和公部门一样充斥着无用官僚,我觉得这比较有意思。譬如你遇到西装笔挺的小个头男子,气急败坏地读出让人一头雾水的规章;这地方可能是银行或手机卖场,但也可能是领事事务局或土地规划局,何况公私科层组织交织愈来愈密切,时常难以区分。我之所以用那则故事为本章破题,这是一个原因。一名男子为私人公司工作,该公司承包德国军方的业务:这样的故事不但表明「狗屁工作大半存在于政府科层组织里」的假设大错特错,更凸显「市场改革」十之八九会创造出更多繁文缛节,而不是省去。注30我在前一本书《规则的乌托邦》(The Utopia of Rules)指出,向银行反映重重部门把你当皮球踢,银行的人很可能会告诉你错在政府管太多,然而,如果你细究那些管制措施真正的来源,多半会发现大部分是出自银行的手笔。

话说回来,政府必然头重脚轻,行政阶序叠床架屋、充斥冗员,而私部门则精实又节吝——这样的定见早已在人们脑中根深蒂固,举证历历也难以翻转。

想也知道,上述误解有些来自对苏联之类国家的记忆。苏联有完全就业的政策,不论有没有需求,都必须为每个人生造工作。结果,顾客走进苏联的店家买一条面包,要经过三名店员,而巡回演出的工作人员无时无刻都有三分之二在喝酒、玩牌或打盹。人们拿这些事情替资本主义说嘴,说是资本主义底下绝不会发生这种事。私人企业要跟别的私企竞争,才不会僱用其实不需要的人。真要说,人们通常是抱怨资本主义太有效率,私人的工作场合会以「快还要更快」、工作配额和监视,无孔不入地鞭策员工。

我当然不会否认后者才是常态。事实上,自一九八○年代的合并和收购狂潮以来,企业承受瘦身和提升效率的压力节节高升,但压力的矛头几乎无一例外地指向金字塔底层的人,指向真正在制造、维护、修缮、运输货物的人。每天执勤被迫要穿制服的人,多半都被逼得很紧。注31FedEx 和 UPS 的物流士,送货的行程都经过设计,效率「合乎科学」,根本操死人。但同一家公司的上层,事情就不一样了。何以如此?我们大可回溯经理人崇拜效率的罩门(你也可以称之为阿基里斯腱):经理人每每试图提出科学研究,佐证就时间和精力而言最有效的人力部署方法,但他们从来不会身体力行;或者他们身体力行同样的窍门,却收到反效果。结果,毫不通融地施行流程加速、蓝领部门裁员的同一段时期,所有大型厂商里无意义的管理和行政职位也迅速增殖。简直像事业体在生产现场毫无底限地减重,却用省下的额度僱用更多不需要的员工进楼上办公室(接下来我们会看到,有些公司的状况确实是如此)。最后,就如同社会主义体制创造了数百万虚有其表的普罗工作,资本主义体制也领衔了创造数百万虚有其表的白领工作。天知道是怎么发生的。

本书稍后会检视这是怎么发生的。暂且容我先强调一件事:后面要细述的动力,发生在公部门的,在私部门几乎悉数发生过。这也是意料中之事,毕竟今日几乎不可能区别这两个部门了。

注29:这份三分清单当然不周延。举例来说,人们经常称作「戍守劳动」的类别就被漏掉了。戍守劳动多半(不见得是监督者)是狗屁的,但多半也只是惹人厌憎或恶劣。(译注:戍守劳动(guard labor)是指维护资本主义体系的僱佣劳动或其他活动,譬如经理阶层、警卫、军事人员、狱政官等。)

注30:我称之为「自由主义的铁则」:「任何市场改革、任何政府打算减少文书作业并强化市场力运作的计划,最后都只会导致这样的结果:法定规则、文书作业与政府官僚的总体增加。」大卫.格雷伯,《规则的乌托邦》,页三十四。

注31:其实这就是让人穿制服的大部分用意,毕竟制服经常穿在公众完全见不到的人身上(譬如在旅馆洗衣间工作的人)。让人穿制服,就是换种方式说:「你应该要觉得自己在当兵。」

为什么美发师完全不适合说明狗屁工作

听到狗屁工作就想怪政府,这是一种常见反应;但另一种令人费解,是去怪女人。才刚替听众厘清你在讲的不只是政府官僚,许多人就会转而假定你讲的肯定是祕书、接待,还有各式各样(通常是女性)的行政人员。好,按照本书阐述至此的定义,这类行政工作确实是狗屁,无庸置疑;可是,假定接掌狗屁工作的主要是女人,这样的成见不但是性别歧视,在我看来更透露出此人对大部分办公室的运作方式一无所知。事情往往是这样:这位辅佐(男性)副校长或「战略网络经理」的(女性)行政助理,是办公室里唯一做实事的人。她的老板才是泡在办公室里玩魔兽世界(World of Warcraft)的那个人,噢,搞不好他此刻正在玩。

下一章细讲帮闲的时候,我会再回来讨论动力。在此我只强调,性别方面是有统计证据的。YouGov 的调查结果没有按职业分群,令人失望,所幸有按照性别分群。结果显示,男人远比女人容易对自己的工作感到无谓(百分之四十二之于百分之三十二)。一样,我合理假定受访者是正确的。注32

终于要来讲美发师了。不得不说,亚当斯恐怕要为此负起大部分责任。有时不免会想,每次我提出「我们社会中很大比例的工作是不必要的」这样的想法,一些男人(向来是男人)会弹起来说:「喔我懂,你指的是像美发师,对吧?」接着他通常会解释,他指的是亚当斯的科幻讽刺小说《宇宙尽头的餐厅》(The Restaurant at the End of the Universe),里头有一颗叫苟嘎芬春(Golgafrincham)的星球,领导人决定要砍掉他们最无用的住民,办法是假称该星球即将被摧毁。要对付这个危机,领导人造了「方舟舰队」,有三艘船,一号、二号、三号,一号船载了最富创意的三分之一人口,三号船上则是蓝领工人,二号船则装满剩下一无用处的人。全部乘客都进入冬眠,载往新世界,不过只有二号船真的被造出来,设定的航程将会跟恒星对撞。该书的主角群意外上了二号船,探到一座大厅,摆满数百万具宇宙石棺,装满上述无用的人,主角群起先以为他们都死了。每具石棺旁都有铭文,主角群之一朗声读出:

「这里写着:『苟嘎芬春方舟舰队,二号船,七号舱,二级电话清洁员』——还有编号。」

「电话清洁员?」亚瑟说。「死掉的电话清洁员?」

「最好的一种。」

「但是他在这里干嘛?」

福特瞥向棺盖下的人影。

「没干嘛,」他说,然后突然露出总是让人觉得他最近太操劳应该试着多休息的那种笑容。

他走向另一具棺椁。用毛巾奋力擦了一会儿之后,他宣布:

「这是个死掉的美发师。唷呼!」下具棺椁是个广告AE注33的安息所;接下来则是个三级二手车业务员。注34

这下我们就明白,为何头一次听到狗屁工作的人或许会联想到这则故事,只是那份清单实在让人费解。别的不说,世上根本没有专业电话清洁员这一行注35,而广告AE和二手车销售员虽然存在——而且少了这些工作,社会会更好也不一定——但基于某些原因,这些亚当斯达人回想故事的时候,总是只记起美发师。

我就直说吧。我没有特别要挑剔亚当斯,我喜爱这部英国一九七○年代科幻小说流露出的种种幽默,但话说回来,这段幻想情节纡尊降贵的姿态让我格外忧心。首先,这份清单实在算不上无用职业的清单;反之,清单上的人,属于当年在伊思灵顿(Islington)过着波西米亚生活的中间阶级注36会略感心烦的类型。这样就该死吗?注37我自己也会幻想,幻想消灭那些工作,而不是必须做那些工作的人。为了让灭绝的设定合情合理,亚当斯似乎刻意选择在他眼里不仅无用,且别人容易设想他们会乐于接受或认同自己所作所为的人群。

§

让我们先反思美发师的地位,再接着讨论。为什么美发师不是一门狗屁工作?嗯,最明显的理由正是因为大多数美发师不这么认为。为人剪头发,而且剪得有型,就是在世界中造就人人可鉴的差异。若有人认为这只是爱慕虚荣,那纯粹是他的主观想法:对做头发的内在价值所下的判断,谁能说哪个判断是正确的?亚当斯的第一本小说《银河便车指南》(The Hitichhiker’s Guide to the Galaxy)出版于一九七九年,蔚为文化现象,而我记得很清楚,那一年我还是纽约的青少年,一小撮人群时常聚集在阿斯特街(Astor Place)的理发店外,看庞克摇滚乐手给人吹整紫色庞克头,我就在旁观察整段经过。难道亚当斯的意思是,为他们做头发的人也该死,还是发型品味不合他意的美发师才该死?发廊在工人社区时常被当成聚会场地,大家都知道,某个年龄层和背景的女人会在街坊的发廊耗上大把时间,发廊于是成为交换地方消息和飞短流长的所在。注38对于把美发师当成无用工作头号范例的人来说,女人聚在发廊就是问题所在。一口咬定他们会这样想,我也很为难,但在他们的想象中,发廊内似乎就是顶着金属头盔的中年女人,一群蠢妇,无所事事净嚼耳根子,而没顶头盔的就煞有介事地搞些无关紧要的美化工作,对象(据说)不是太胖就是太老,或是太像做工的人,在她身上下再多工夫,也不可能让她更吸引人。说穿了,这般言论只是势利眼,再奉送一点莫名其妙的性别歧视。

按逻辑来说,基于上述理由反对美发师,其讲理的程度跟声称开保龄球馆或吹奏风笛是狗屁工作相去不远。这只是因为你个人不爱打保龄球或风笛音乐,连同乐在其中的人也让你看不顺眼。

走笔至此,有些读者可能觉得我论断偏颇。他们或许会这样反驳:你怎么知道亚当斯下笔时想的是为穷人做头发的人,也许是替富豪做头发的人哪?收费夭寿贵,让金融巨子的女儿或电影的执行制作跟上尖端时尚而看上去有点怪的超高档美发师,你又怎么说?搞不好他们不能说的祕密,就是怀疑自己的工作毫无价值,甚至有所危害?果真如此,那他们不就符合做狗屁工作的标准了?

就理论而言,上段的质疑当然有可能是正确的。但且慢,我们再多想想这个可能性。显然没有人能拿出一套客观的衡量标准,据此标准,剪发型甲值十五美元,发型乙值一百五十美元,发型丙值一千五百美元。在最后一种状况,客人付钱多半没别的理由,只是为了跟别人说嘴:她花了一千五百美元剪这颗头,或他的头是金卡戴珊(Kim Kardashian)或汤姆克鲁斯(Tom Cruise)御用的设计师剪的。我们谈的是大剌剌地展现铺张和浪费。好,浪费铺张跟狗屁有着深层的结构亲和,这样的主张稀松平常,范伯伦(Thorstein Veblen)、弗洛伊德(Sigmund Freud)、巴塔耶(Georges Bataille)等经济心理学的理论家都曾指出:在财富金字塔尖端——不妨想想川普(Donald Trump)的镀金电梯——极尽奢华跟彻头彻尾的狗屎只有一线之隔(做梦时,排泄物时常是黄金的象征,反之亦然,这不是没有原因的)。

还没完呢,岂能错过漫长的文学传统——从法国作家左拉(Émile Zola)的《妇女乐园》(Au Bonheur des Dames,The Ladies’ Delight,出版于一八八三年)到不胜枚举的英式喜剧桥段,俯拾皆是。在英式喜剧桥段里,零售店铺的商贩和销售员时常打从心底鄙夷客人和他们卖给客人的产品。既然零售员工真心相信他们给客人的东西一点价值都没有,我们可否说零售员工其实是在做狗屁工作?根据我们的工作定义,答案必须要是「对」,然而真这么想的零售员工其实相当少,至少根据我自己做的研究是如此。贩售昂贵香水的商家或许会认为自家产品价格太离谱、客人都是不入流的傻瓜,但他们从来不觉得该废止香水产业本身。

我的研究显示,这条规则在服务经济中只有三个显著例外:信息科技(IT)供应商、电话销售员和性工作者。第一类当中很多人和第二类中的不少人都确信,自己大抵是在做诈骗。最后一例比较复杂,恐怕也会把我们带向「狗屁工作」确切范围之外的领域,牵涉更多危害世间的事,但我想无论如何都值得记上一笔。研究进行期间,有几个女人写信或亲口告诉我她们做钢管舞者、花花公子俱乐部的兔女郎、「多金欧爸」(Sugar Daddy)网站常客,诸如此类的经历,她们的意思是我应该把这类职业写进书里。对于这类职业的影响,最强而有力的主张来自一位前脱衣舞孃(现在是教授)。她主张大多数性工作都该被当成狗屁工作,说法是这样的:她同意性工作无疑回应了消费者的实在需求,可是,性工作存在于一个社会,不啻是告诉绝大多数女性人口:十八岁到二十五岁在台上跳舞,会赚得比人生接下来任何时刻都要多,她们的才能或成就根本无关紧要。这样的社会肯定有什么地方病入膏肓了。同一个女人脱衣服赚的钱是她身为世界肯定的学者、教书所得的五倍之多,这难道还不够说明脱衣舞这份工作有多废吗?注39

她的主张如此有力,难以忽视(或许还可以附议:性产业中服务的供给方与使用方互相鄙视的程度,在最华贵的精品店也见不到)。在此,我只想提出一个异议,也就是她的主张恐怕没办法推进太远。也许,问题不尽然出在脱衣舞者是狗屁工作,上述境况反而是让我们了解到:我们生活在一个狗屁社会。注40

注32:奇怪的是,调查结果有依据政治投票偏好分群(保守党选民最低,英国独立党的选民最有可能认为自己的工作是狗屁工作),也有按照地区分群(伦敦外的南英格兰以百分之四十二的狗屁工作居冠,苏格兰最低,百分之二十七)。年龄和「社会等第」似乎相对无关紧要。

注33:AE是 Account Executive 的缩写,台湾一般称为「业务执行」。广告AE如果在具有播送广告能力的单位工作,工作内容通常是负责拉广告业务、贩售广告版面。如果在广告公司,通常负责执行客户的广告预算。

注34:The Restaurant at the End of the Universe (Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, book #2) (London: Macmillan Pan Books, 1980), 140. 译注:台湾已有译本,本段直接取自丁世佳译,《宇宙尽头的餐厅》(时报文化,2008),p.174。

注35:你可以想见,亚当斯的粉丝对这个主题有些争论,不过共识似乎是,一九七○年代的一些工作会涵盖清洁电话机和其他电子设备,但不存在跟其他行业毫无瓜葛的一门「电话清洁员」行业。这并未阻止亚当斯跟蒙提.派森(Monty Python)的查普曼(Graham Chapman)合作,创作一部叫《纳瓦隆的电话清洁员》(The Telephone Sanitisers of Navarone)的电视特辑,有林哥.史达(Ringo Starr〔披头四的鼓手〕)特别出演。可惜,这部电视特辑从未发制作。

注36:middle class,又称中产阶级,本书一律写为中间阶级。

注37:说句公道话,我们后来会知道,真正倒大楣的是苟嘎芬春上的人,因为一具没有妥善消毒的电话机,整颗星球的人终于都死于一场瘟疫。不过后面这一段好像总是没有人记得。

注38:移民社区的发廊经常担纲这个角色,对男女而言都一样。甚至我有些朋友成了伦敦大型占屋区域的专任理发师,他们发现自己也开始经历正文的记述:新到城里的人都会驻足修容,了解地方上最近都发生了些什么事。

注39:更别提,她又补上一句,下述事实:投进来让他们继续在台上跳舞的钱,如果导入其他地方,金额轻易就足够阻挠气候变迁的威胁。「性产业让我们看得很明白:许多女人拿得出手的、最有价值的事物,就是她们年纪正轻的时候当作性商品的身体。这就导致许多女人十八岁到二十五岁挣的钱,就是她们一辈子的顶点了。我自己的生命就是清楚的案例。」——说这话的人是成功的学人和作者,但一年赚的还是比不上她曾经一年脱三个月所赚的。

注40:权充这一通则化的证据:如果电话销售员或无用的中阶经理人被列为非法,恐怕不会有取而代之的黑市茁生。揆诸历史,非法化性工作的案例就明显会催生黑市。有人说问题在于父权制度本身,原因就在这里——太多财富和权力集中在男性手中,这些男性又被搁在性欲未能宣泄的状态,或是被教导要去寻求某些形式、而非其他形式的满足——于是就成了比社会本身性质还根本的东西了。

论部分狗屁工作、大半狗屁工作和纯粹又彻底狗屁工作的差异

最后,我必须扼要回应一个闪不掉的问题:只是部分狗屁的工作,该怎么说?

这问题很棘手,毕竟哪份工作没有一、两个无谓或愚蠢的要素。某种程度上,这恐怕是所有复杂组织运作时难以避免的副作用。可是,问题明摆在那儿,情况还愈来愈糟。我认识的人当中,同一份工作做三十年以上的,无不感觉狗屁的比重与日俱增。容我补一句:我自己的教授工作也是如此,高等教育的教师耗费愈来愈多时间填写行政文件。这样的变化其实都有纪录可稽,因为我们被要求(而且以前从未被要求)要做的无谓事务之一,就是每季填写时间分配问卷,这份问卷要我们翔实纪录每周在行政文件上耗费多少时间。一切迹象都显示这股势头愈来愈猛。二○一三年,《石板》(Slate)杂志法文版指出:「经济的废冗化(bullshitization)才刚开始。」注41

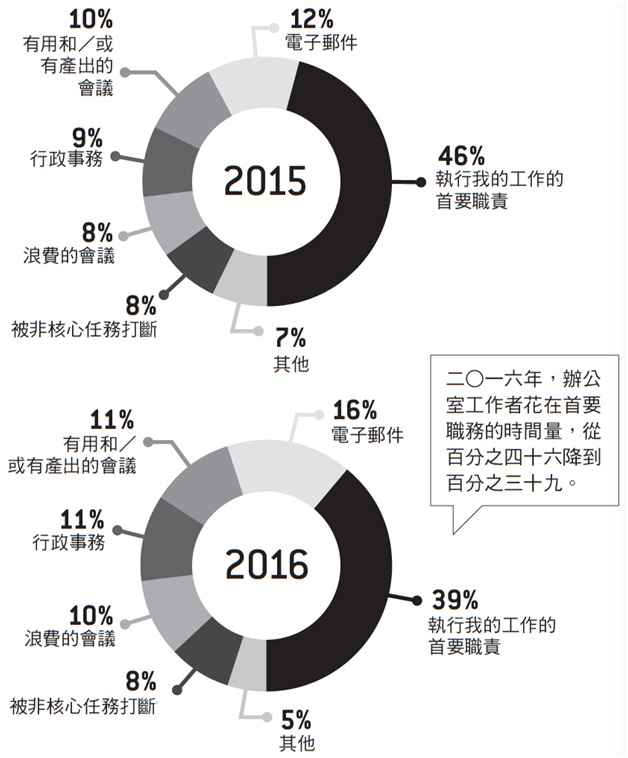

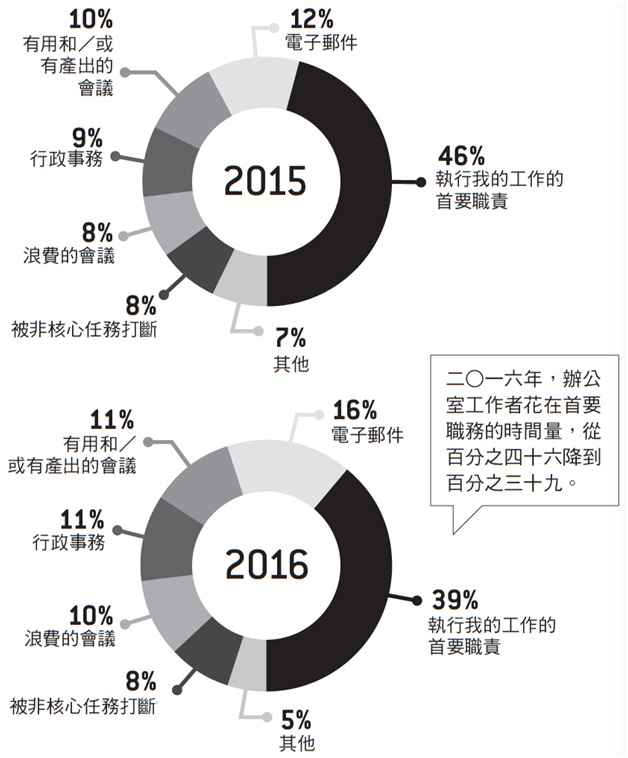

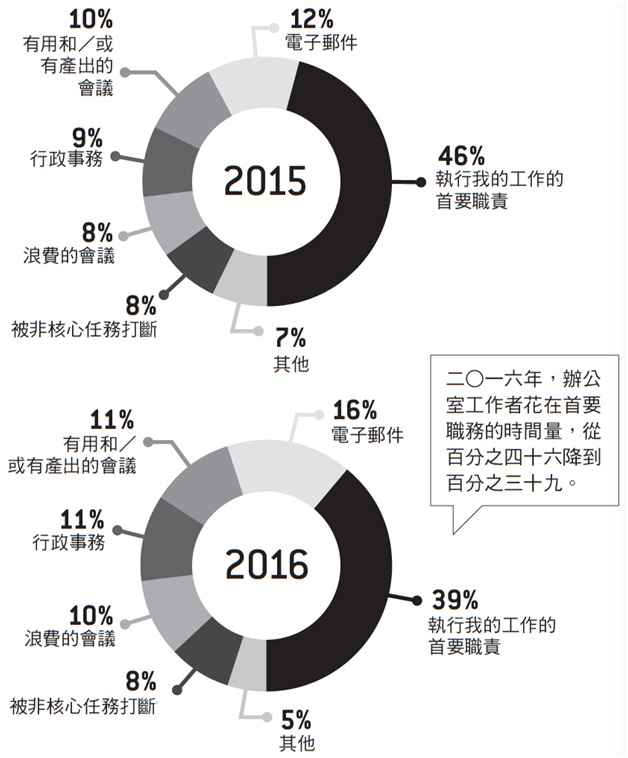

然而再怎么难以抵制,废冗化的过程仍是十分不均匀的。废冗化影响中间阶级的工作类型远多过工人阶级的工作类型,理由很明显;而在工人阶级内,则是传统由女性担任的照护工作首当其冲:举例来说,许多护士向我抱怨,如今他们有多达百分之八十的时间被文书、会议等事务占据,反观卡车司机和泥水师傅照样过老日子,几乎不受影响。在这个范围内,我们是有统计资料的。图一撷取自《企业工作报告,二○一六~二○一七》(2016-2017 State of Enterprise Work Report)的美国版。

图一

根据这份调查,美国坐办公室的工作者自陈投注于实际业务的时间量,从二○一五年的百分之四十六降至二○一六年的百分之三十九,减少的比例可归咎于处理电子邮件的时间(从百分之十二升高到百分之十六)、「浪费的」会议(百分之八升高到百分之十)和行政事务(百分之九升高到百分之十一)。照这种趋势下去,不出十年,美国的办公室工作者就没有一个真的在做事的了,所以骤升的数字必然有一部分来自随机的统计噪声。但除此不论,这份调查清清楚楚显示:(一)美国办公室里,超过一半的工时都花在废冗的事情上,而且(二)这个问题每况愈下。

可见,确实有可能区分部分狗屁工作、大半狗屁工作,以及纯粹又彻底的狗屁工作,可惜本书只谈最后一种(或精确来说,只谈狗屁得彻底或铺天盖地的工作——指针才逼近百分之五十的大半狗屁工作,本书不碰)。

如此安排,当然不是否认经济全面废冗化是个至关重要的社会议题。请想想前文引用过的数据。假使有百分之三十七到百分之四十的工作完全不知为何而做,而并非无谓的办公室工作中有至少百分之五十的事务,人们同样不知为何而做,那我们不难得出结论:在我们社会有人去做的工作中,砍掉至少一半也不要紧。认真说来,这个数字只会更高,因为这里引用的数据甚至还没算到二阶狗屁工作,亦即做的是实在工作,但内容是支援那些身陷狗屁事务的人(第二章会讨论到这类工作)。晋身闲暇社会本非难事,一周工作二十小时也可以制度化,说不定十五小时就够了。然而,我们却发现大半的时间都耗在工作上,净做些自己觉得对世界没有影响的事,而我们共同组成的社会迫使我们忍受这一切。

事情怎么会发展成这样让人忧心的窘境?这本书接下来的篇幅,我会探究这个问题。

注41:“L’invasion des «métiers à la con», une fatalité économique?,” Jean-Laurent Cassely, Slate, August 26, 2013, www.slate.fr/story/76744/metiers-a-la-con. Accessed 23 September, 2013.

上一篇 回目录 下一篇