中文马克思主义文库 -> 大卫·格雷伯 -> 《40%的工作没意义,为什么还抢着做?》(2018)

第五章 为什么狗屁工作大量滋长?

在西西里岛……通行的说法是,那一群当中的本地人替彼此洗衣服,微薄地贴补家用。

——隐晦的十九世纪笑话

布尔乔亚的天堂将继起,天堂里的每个人都能自由剥削——可这样一来就不会有人剥削别人。整体来说,这处天堂的型态势必如同我所听过的那座城镇,镇民拿彼此的衣服来洗,以此维生。

——威廉.莫里斯(William Morris, 1887) |

各种形式的无谓僱佣关系,向来以某种方式伴随着我们,甚至从资本主义萌芽起,就一直常相左右。前面的章节仅仅是描述,就够让人忧心了,但状况其实更加危急。我们有充分的理由相信,近年来狗屁工作的总数,甚至是工作者认为狗屁的工作占比,均迅速增长。同时,有用僱佣关系的废冗化也益发严重。换句话说,本书不只讲述工作的世界迄今被忽略的面向,还探讨一个货真价实的社会问题:全世界的经济逐渐变成一个生产胡言乱语的庞大引擎。

这是怎么发生的?为什么公众几近漠视?我认为,狗屁工作现象乏人闻问的原因之一是,在当前的经济体系下,它恰恰是不该发生的,道理跟下面这个事实一样:有那么多人拿钱又无事可做,还感到十分郁闷,这违背了我们对人性的共通假设。退一步来说,有那么多人拿钱又无事可做,这项事实在根本上就违背了我们对市场经济理当如何运作的所有假设。大半个二十世纪里,致力于全面就业的国家社会主义政体把创造工作当成公共政策的课题之一,而它们在欧洲和其他地方的敌手,倘若未发起自觉的创造就业计划(譬如美国在大萧条高峰期的公共事业振兴署),至少在公部门或政府承包商浮滥僱佣、人手过剩等方面也是遥相呼应。一九九○年代苏联集团垮台,全球市场改革,这一切本该告一段落。如果说苏联统治下的笑话是「我们假装工作;他们假装付我们钱」,那新自由主义的时代就该是效率挂帅。然而,倘若就业模式可以当作依据,一九八九年柏林围墙倒塌后实际发生的事,似乎就完全不是效率挂帅那么一回事。

所以,乏人闻问的理由,一部分是人们擅自拒绝相信资本主义有可能产生这样的结果;尽管拒绝相信,是意谓着把他们自己和亲朋好友的经验一笔勾销,当成异例看待。

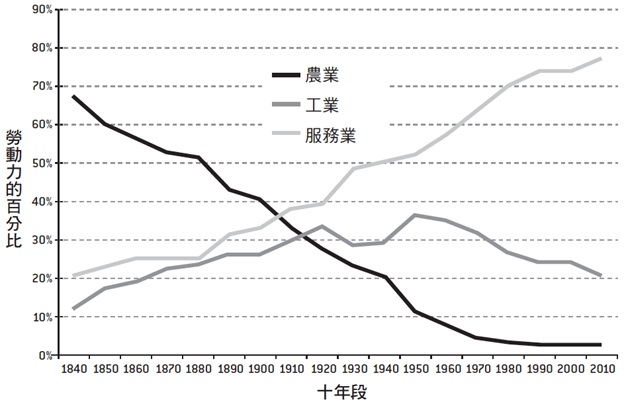

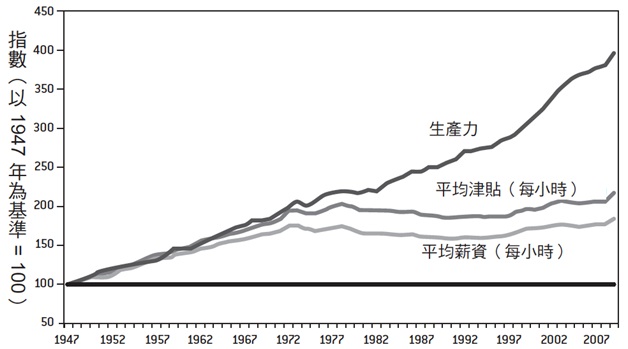

狗屁工作现象有办法顺理成章绕过人们脑袋的另一个原因,是我们发展出一套谈论就业性质变迁的说法。这套说法会把我们导向完全错误的方向,但乍听会觉得,很多发生在我们周遭、这方面的所见所闻,都能得到解释。我指的是坊间所谓「服务经济」的崛起。从一九八○年代以来,就业结构变迁的所有对话,都不得不先承认一股全球大势,即农业和制造业稳定衰退,某种被叫作「服务」的东西稳定增长,据说这股趋势在富有国家特别明显。举例来说,请看一份按部门分组、典型的长期美国劳动力分析(参见图二)。注127

图二 劳动力分配(按部门分),1840 年至 2010 年

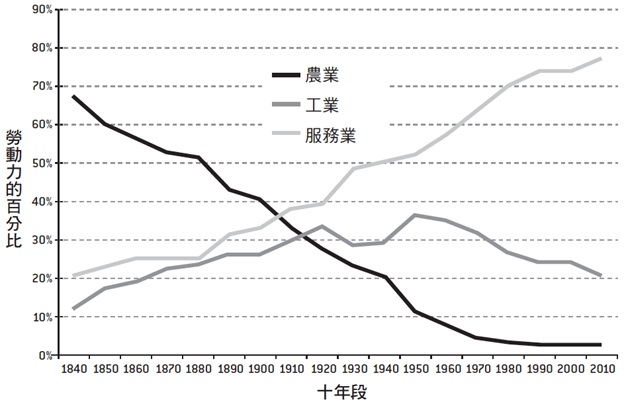

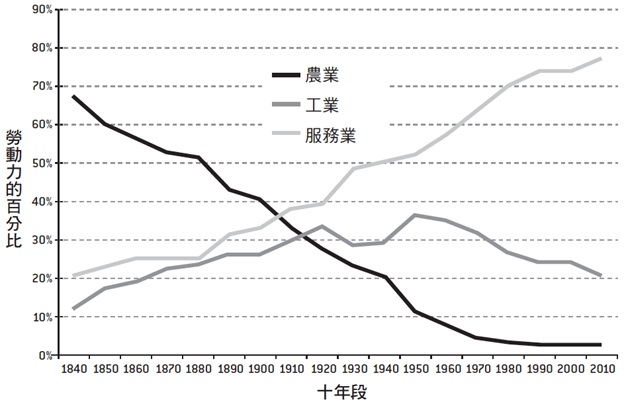

人们通常假定,制造业衰退就意谓工厂外移到贫穷国家(顺带一提,从美国的就业状况来看,制造业并未衰退得那么多,到了二○一○年也才回到约当南北战争爆发时的水平)。这个假设一定程度属实,但有趣的在后头。观察工厂工作外移过去的国家,其就业组成的总体趋势也跟美国相同。此处我们以印度为例(参见图三)。

图三 印度各产业部门对 GDP 的贡献(%)

工业部门的工作持平或略有增加,除此之外走势没有太大差异。

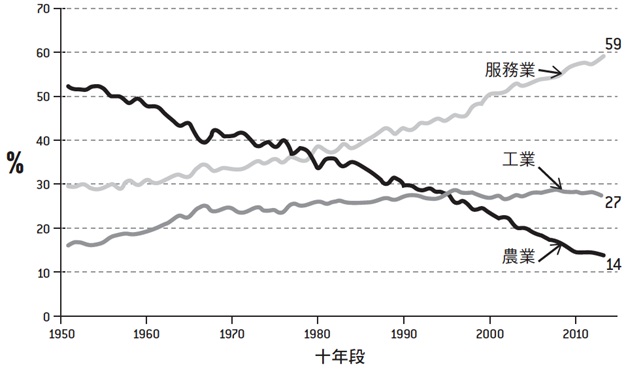

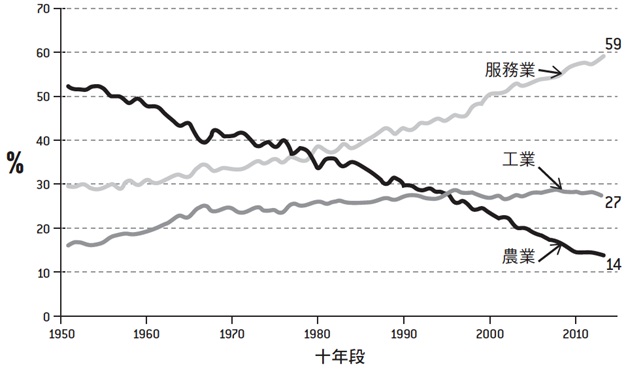

真正的问题出在「服务经济」这个概念本身。前文我把这个术语放进引号里,是有原因的。一国的经济是由服务部门主导,这样的说法会给人一种印象,即这个国家的人民大致上是帮彼此做冰拿铁,或者熨彼此的短裤,来支应自己的生活。实情显然不是这么一回事。那他们还做什么?经济学者谈到第四种或四大部门(排序在农业、制造业和服务业之后),他们通常界定为FIRE部门(金融、保险、不动产〔finance、insurance、real estate〕)。然而,早在一九九二年图书信息学者泰勒(Robert Taylor)就提议,把这第四部门界定为信息工作会更实用。果然,泰勒的定义方式更能说明问题(参见图四)。

图四 信息之为经济的一项构成要素

可以看出,即使到了一九九○年,真正的侍应生、理发师、结帐员等类似工作占劳动力的比例仍旧相当小。长期以来占比也出奇稳定,超过一世纪都在百分之二十上下。被纳进服务部门的绝大多数其他工作,其实是管理人员、顾问、文书和会计职员、信息科技专业人员,诸如此类。这些工作也是服务部门真正在增长的部分,而且从一九五○年代起,增长幅度就出人意表。就我所知,没有人把泰勒这套分组方式沿用至今;尽管如此,信息类工作的比例在二十世纪下半叶就已迅速增加,应可合理推论这股趋势延续了下来,因此被加进经济中的一批新的服务工作,其实也是相同的类型。

当然,这正是狗屁工作孳生的区块。不消说,并非所有信息工作者(泰勒的分类包括科学家、教师和图书馆员)都觉得自己跟狗屁事务纠缠不清;自觉被狗屁事务纠缠的人,也绝对不全是信息工作者。然而,如果我们的调查可信,似乎难以否认:被区分成信息工作者的人当中,多数人确实觉得自己的工作就算消失,对世界的影响也微乎其微。

我认为这一点值得强调,因为自九○年代以来,有大量(尽管缺乏统计数据)讨论是关于信息取向的工作崛起,以及这类工作对社会的广大影响。有些人,譬如前美国劳动部长莱许(Robert Reich)就谈到新一批娴熟科技的中间阶级崛起,他们是「符号分析师」,恐怕会囊括所有成长的利益,任由旧式劳工阶级穷困潦倒。其他论者讲「知识工作者」和「信息社会」。某些马克思主义者喊出「非物质劳动」——奠基于营销、娱乐和数位经济,但也外溢到我们日益充斥品牌、有 iPhone 就开心的日常生活——甚至相信新型态的非物质劳动已成为创造价值的新枢纽,进而预言数位无产阶级终将起义。注128几乎人人都假定,这类工作的崛起势必跟金融资本的崛起有些关联,然而这是怎么发生的,就各说各话了。华尔街的获利愈来愈少来自投身商业或制造业的厂商,愈来愈多来自债务、投机,以及创造复杂的金融工具,既然如此,操持类似抽象事物餬口的工作者占比与日俱增,似乎说得通。

步向二○○八前的那几年,金融部门把它自己包裹在堪称神祕的氛围中。近日人们已经很难回想起那股氛围。金融从业人员设法说服民众——其实不只民众,还包括社会理论家(这我记得很清楚):透过利用像担保债权凭证和高频交易算法等复杂到只有太空物理学者才有办法弄清楚的工具,他们已经学会从虚空中变出价值的方法,宛如现代的鍊金术士。别问怎么做到的,你这辈子搞不懂的。后来不意外地崩盘了,海水退去,大部分工具都是骗局,其中许多骗局甚至不怎么高明。

金融部门对外宣称,它的业务主要是把资金导向有利可图的工商机会,但它做的业务鲜少对外宣称。从这个角度来说,人们大可主张整个金融部门就是一场五花八门的骗局,其利润绝大部分来自于跟政府一搭一唱,创造各式各样的债务,继而交易与操弄这些债。我写这本书,真正要主张的是:金融部门的所作所为,多数根本是障眼法,而伴随它崛起的信息部门工作也是一个样。

不过走笔至此,我们回到上一章提过的问题:若说这些工作是诈骗,那到底是谁在诈骗谁?

注127:Louis D. Johnston, “History Lessons: Understanding the Declines in Manufacturing,” MinnPost, last modified February 22, 2012, www.minnpost.com/macro-micro-minnesota/2012/02/history-lessons-understanding-decline-manufacturing.

注128:全部列出并不实际,不过莱许的书首推《国工论》(The Work of Nations, 1992),而针对非物质劳动的经典陈述则是拉札拉托(Maurizio Lazzarato, 1996)。拉札拉托的概念主要是因为哈德(Michael Hardt)和纳格利(Antonio Negri)的《帝国》(Empire 1994, 2000)而广为人知。《帝国》还预言了计算机技客的起义。

简短的题外话:论因果关系和社会学解释的性质

那么,我在本章想要说明狗屁工作的崛起,并举出事情何以如此的几项原因。

没错,前面的章节,尤其第二章,我们检视过促成无用僱佣关系的一些比较直接的原因:经理人的声望取决于行政助理或属下的总人数:诡异的企业科层动力;差劲的管理;信息不流通。这些都是理解总体现象所不可少,可惜还没能够真正解释它。我们还必须问:这种低劣的组织动力,为什么发生在二○一五年的机率更高,而非,比方说,一九一五年或一九五五年?是组织文化历经了什么样的变迁吗?还是其他更深层的事物:难道,改变的恰恰是我们对工作的概念?

我们面临的是社会理论的经典问题:因果关系层级的问题。就拿任何一件真实世界的事件来说,你可以凭着不计其数、不同的理由说它发生了。如果我掉进一处敞开的人孔,你也许会怪我走路不看路。然而,如果我们发现某一座城市在某一时期间落入人孔的人数统计陡增,那就必须探求不同类型的解释。你必须了解为什么该城市走路不看路的总体比例升高,但更可能是要弄懂,为什么没加盖的人孔变多了。我举这个例子太恶搞了。我们来想一个比较正经的例子。

上一章尾声处,米纳指出:流落到无家可归的人,很多都有酒精或其他药物的瘾史,或者个人癖性;被双亲遗弃的青少年、患有创伤后压力症候群的退伍军人,还有逃离家暴的女人也所在多有。如果你在街上或从庇护所里随机挑出一个人,审视他或她的生命史,无疑会发现数种上述因素交杂的情况;通常运气也是一面倒,差得狗屁倒灶。

既然如此,人们就不能说任何一个个体是单纯因为道德败坏而露宿街头。反过来说,就算露宿街头的人个个道德败坏,但道德败坏也不可能充分解释无家可归情形严重程度每十年的起落,不可能充分解释为什么在给定的任意时期,各国无家可归者的比例会不同。这一点十分关键。话说回来,请把事情倒过来想。每个时代都有道德主义者,主张穷人就是因为堕落才会穷苦。生在穷苦人家,全凭志气、决心和企业家精神而致富的人不在少数,例子我们也听多了,大家都这么说,准没错的。那么,穷人显然没有付出本该付出的心力,才会一直是穷人。单挑个体来看,这套说法天衣无缝,可是,一旦详查互作比较的数据,了解到长时间而言上层阶级的流动率起伏甚大,这套说法就愈来愈站不住脚了。一九三○年代穷苦的美国人,难道只是比前几十年那时的美国人少了干劲?还是说大萧条会有些影响?再考虑一个事实:流动率在各国之间也很悬殊,那么只讲道德就更站不住脚了。生于瑞典、双亲小康的孩子,比美国同样的孩子更有机会致富。难道你只能归结于瑞典人总体而言比美国人志气更高,企业家精神更强吗?

当代的保守道德主义者,多半不会想争辩这一题。我肯定。

既然如此,人们必须寻求不同种类的解释:例如受教育的机会,或是最穷的瑞典小孩并不比最穷的美国小孩穷困。注129这不是说个人特质无助于解释,为什么有些穷苦的瑞典小孩成功了,其他则否。这些只是不同种类的问题和不同层级的分析。为什么这个玩家赢了游戏而不是另一个,这个问题跟游戏玩起来有多难,是不同的问题。

§

又,难道不该先问人们为什么会玩这场游戏吗?这是第三个问题。遇到这状况,基于类似的理由,当你审视牵涉较广的社会变迁模式,譬如狗屁工作的崛起时,我认为实在有需要审视不只是两个、而是三个不同的解释层级:(一)任一给定个体流落街头的特殊原因;(二)导致无家可归的规模增长的广大社会和经济力(例如房租上涨,或家庭结构改变);最后是(三)无人介入此事的原因。最后这项,我们不妨称为政治和文化层面,这一层往往专门针对人们没有在做的事情,最容易被忽略。我第一次跟马达加斯加的朋友讨论美国的游民现象,当他们得知世界上最富裕、最强势的国家里有人露宿街头,全都惊呆了,让我难以忘怀。「可是美国人不觉得丢脸吗?」一个朋友问我。「他们那么有钱!世上其他国家的人都会把这件事当成国耻,他们无所谓吗?」

我不得不同意这是个好问题。为什么美国人没有把露宿街头的人当成国耻?在美国历史上的某些时期,他们肯定会把这件事当成国耻的。一八二○年代,或甚至一九四○年代,如果为数可观的人露宿大城市的街道,会有人大声疾呼,采取某种行动。这行动不见得特别亲切。在一个时间点上,采取的行动八成是把流浪汉聚集起来安置在工厂;其他时期,或许会建设公共住宅。不论采取怎样的行动,就是不会任其在人行道上的瓦楞纸箱里萎靡。打从一九八○年代以来,美国人还是美国人,只是不再为了社会境况竟如此艰困而愤慨,他们更有可能诉诸第一层解释——游民是人类弱点无可避免的结果,没什么好愤慨的,如此作结。人性无常,向来如此。任谁都没办法做任何事情改变这项事实。注130

我强调第三层同时是政治的,也是文化的,原因就在这里。这一层承载了基本预设,诸如人是什么、对人可以有什么样的期望,以及人可以正当地向彼此要求什么。当人们要判定哪些议题算政治议题、哪些不算的时候,那些预设就回头起了巨大的影响。我并未暗示人民的态度是此处唯一的变因。政治上的当权者时常对人民的意志视而不见。民调固定发现约莫三分之二的美国人偏好某种全国健保体系,但台面上的主要政党从未支持过此案。民调显示英国人多偏好恢复死刑,但也没有主要政党跟进此事。注131尽管如此,涵盖范围较广的文化形势显然还是一项变因。

§

针对狗屁工作这个题目,上述说明意谓着我们可以提出三道问题:

1.在个体的层级,为何人们会同意做狗屁工作,而且多方容忍?

2.在社会与经济的层级,有哪些导致狗屁工作滋长、涵盖较广的力量?

3.在政治与文化的层级,经济的废冗化为何没被当成一个社会问题,又为何没人有所作为?注132

辩论一般社会议题时挥之不去的混淆,多半可以回溯至下列事实:上述不同的解释常被当成互斥的版本(alternatives),而非全部同时起作用的因素。举个例子,偶尔会有人对我说,从政治条件解释狗屁工作的尝试全是一厢情愿;狗屁工作之所以存在,他们笃定地说,是因为人需要钱——语气彷彿我之前从来没从这个角度想过。接下来,检视接受这类工作的人所抱持的主观动机,就被他们当成是一个互斥的版本;问主观动机,就不会去问为何有那么多人进退不得、一开始就只能接受这样的工作才挣得到钱。

在政治——文化的层级,情况还更惨。在斯文体面的社交圈里,一种心照不宣的默契已然成形:只有讲到个体层级的事情时,你才能归结于别人的动机。因此,只要暗示有权势的人曾做过一件他们没说自己正在做的事,或甚至连说他们出于某个理由做出可公开观察到的在做的事,只是因为这个理由跟他们自己说过的理由不同,你的说法都会立刻被斥为「偏执的阴谋论」,被斥为无稽之谈。因此,指称某些「守法律、护秩序」的政治人物或社会服务提供者或许不觉得为游民问题做点治本的努力符合其最佳利益,听在这些人的耳朵里,就象是在说某个台面下的集团阴谋策划才造成无家可归的问题,那干脆说银行体系都是外星爬虫人在经营好了。

注129:这类研究很多。举例来说,请参阅Western and Olin Wright 1994.

注130:我有个朋友海洛因成瘾,接受美沙酮疗法。他等医生决定他是否「准备好」减少剂量,等得不耐烦,开始每天倒掉一点,直到几个月后,他信心满满地宣布他戒掉了。他的医生大发雷霆,告诉他只有专家才有能力决定他什么时候该减少剂量。结果,那个计划的补助额度是以服务的病患数量为依据,没有一点实际助人戒除药物的诱因。

人们万万不可低估制度试图保存自身的力量。以色列跟巴基斯坦的「和平进程」——走到今天这个地步,恐怕名不符实了——僵局三十年的一种解释是,如今双方面都有强而有力的制度结构,一旦冲突结束,制度结构就会失去所有存在的理由。此外,「和平机器」,也就是庞大的NGO和联合国官僚,职业生涯全都依赖于维系「和平进程」这一虚构其实还在进行中。

注131:UKIP并未计算。

注132:为避免任何可能的本质论的指控:我提出的这三个层级是作分析模态,不是在任何意义上主张社会实在有自主的层级,单凭自身条件即可存在。

数记政府在创造和维持狗屁工作时担任的角色

我之所以写这一节,是因为原先在二○一三年论狗屁工作的专文里,我提出一项看法,即我们当前的工作体制绝非有意设计而成,但对当权者来说,它的效应其实在政治上相当便利,这或许是它延续不辍的原因之一。当时许多人都谴责我的看法是胡言乱语。因此,本章可以做到的另一件事,是针对这方面作些澄清。

世上确有社会工程这件事。举例来说,曾存在于苏联或共产中国的闲冗体制,就经过政府自觉的完全就业政策,由高层所创造。这差不多是人尽皆知的事实,没什么好争执的。然而,若说是高踞克里姆林宫或人民大会堂的某人当真送出一道指令,要「众官员听令:创造不必要的工作,直到消除失业」,恐怕也不是这么一回事。

未曾送出这种命令,因为从一开始就不需要。政策自己会说话。只要你不是说「目标完全就业,但创造工作须符合下列标准」——然后再三强调你会一丝不苟地确保创造出来的工作均符合那些标准——那就不难想见结果了。地方官员不会跟你客气的。

据我所知,在资本主义政体下从未发出过这种中央指令。尽管如此,事实是晚至二次大战起,所有经济政策都以完全就业的理想为制定前提。请注意,我们有充分理由相信,大部分的政策制定者不见得想要完全达成这个理想,因为不折不扣的完全就业会大大增加「提高工资的压力」。马克思主张:一支「失业后备军」必须存在,资本主义才能运作如常;这项主张迄今仍正确。注133话虽如此,不可讳言左翼和右翼无时无刻都会为「更多工作」这句政治口号背书。注134双方的分歧只在于制造工作最便宜行事的手段为何。工会游行时,人们高举横幅,吁求工作,但从未限定那些工作应当服膺于某些实用目的。人们径自假定工作会有某些实用目的——这当然意谓那就是没有。同理,当右翼政治人物呼吁减税,把更多钱塞进「工作创造者」的手中时,他们从未言明那些工作会不会有任何一丁点益处。人们径自假定,既然工作从市场产出,那一定是有益处的。在这样的形势下,落在掌理经济的政务官身上的政治压力,就类似于克里姆林宫一度发出的指令。不同之处在于其来源更分散,而且大部分落在私部门。

最后,如我所强调,还有刻意为之的公共政策这个层面。苏维埃官员布达计划文件,或美国政治人物呼吁创造工作,恐怕都没有完全察觉其行动的可能效应。一旦创造出某种处境,就算创造出该处境乃非预期的副作用,可预期政治人物仍会一边决定(如果想得到作法)要怎么应对,一边估量该处境有没有在政治上进一步操作的空间。

这是否意谓着维护无用就业的人当中,或许真有政治阶级的成员参与其事?如果我的片面之词貌似大胆,甚至像阴谋论,那请考虑底下的引言。时任总统的欧巴马(Barack Obama)接受专访,解释他为什么力阻选举人团的偏好,坚持美国应维护私有、营利的健康保险体系:

「我从来不会意识形态先行,」欧巴马说,继续谈健康照护的主题。「支持健康照护只有单一玩家的人,每个都说:『看看我们会从保险和文书作业上省下多少钱。』省下的这些钱,意味着在蓝十字(Blue Cross)、加州蓝盾(Blue Shield)、凯撒医疗机构(Kaiser)或其他地方工作,〔填满〕一百万、两百万、三百万份工作的人。我们该拿这些人怎么办?要请谁僱用他们?」注135

我要敦促读者再三思考这个段落,它或许称得上是百口莫辩的证据。总统在这段话中说了什么?他同意,像凯撒医疗机构或蓝十字这类医疗保险公司里的数百万份工作,是不必要的。他甚至同意,社会共同负担的健康体系会比现行取法市场的体系更有效率,因为前者会减少数十家私有公司相互竞争时不必要的文书作业和重复付出的心力。然而他也说了,正是因为这个原因,才使得前者不可取。欧巴马坚持,之所以要维护既有的、取法市场的体系,其中一项动机就是它的无效率。与其上穷碧落下黄泉、替送公文的仙女(paper pusher)找事做,还是维护那数百万大抵无用的办公室工作吧。注136

于是,受访时权倾一世的男人,公开反省他任内代表性的立法成绩——而且坚定地表示,主要是为了保存狗屁工作,这部法案才立成这个模样。注137

尽管「创造工作」凌驾一切的政治文化可能产生这样的结果,应不至于让读者震惊(虽然基于一些原因,人们其实是以震惊的态度看待这样的政治文化),只是这样的政治文化本身,并未能解释狗屁工作起初被创造出来的经济和社会动力。本章接下来的篇幅里,我们要思考这些动力,然后回头略谈政府的角色。

注133:讨论马克思的时候,有时我会问我的学生:「古希腊的失业人口有多少?中世纪的中国呢?」答案当然是零。马克思老爱说的「资本主义的生产模式」似乎有一个特征,即大比例的人口希望去工作,却未能如愿。然而失业人口似乎就像公债,明明是系统的结构特征,无论如何却必须当成待解决的问题来应对。

注134:举个任意的例子:一九六三年,马丁.路德.金(Martin Luther King)在著名的「向华盛顿进军」时,对群众演讲「我有一个梦」,公定的讲题是「为了工作与自由,向华盛顿进军:要求反歧视措施,还有充分就业经济、工作方案,以及调涨基本薪资」(Touré F. Reed, “Why Liberals Separate Race from Class,” Jacobin 8.22.2015, www.jacobinmag.com/2015/08/bernie-sanders-black-lives-matter-civil-rights-movement/) accessed June 10, 2017.

注135:David Sirota, “Mr. Obama Goes to Washington,” Nation, June, 26, 2006.

注136:当然有些人会主张欧巴马这番发言虚情假意,对于私有健康产业的政治力轻描淡写,就跟政治人物为银行纾困时,声称不纾困的话数百万小银行员都要丢饭碗,以此为纾困案缓颊,是如出一辙——运输或纺织业的工人面临失业的时候,他们的慈悲都到哪去了。不过他愿意作这样的主张,这个事实本身还是露了馅。

注137:有些人因为我暗示政府在创造与维持狗屁工作上,不无有意为之的成分,指责我是偏执的阴谋理论家。对于那些人,我言尽于此。除非你认为欧巴马隐瞒他的真实动机(若是这样的情形,那到底谁才是阴谋理论家?),不然我们就必须接受:那些治理我们的人其实有察觉到「市场解决方案」会创造若干低效的情形,尤其是创造出没有必要的的工作,他们正是因为这个缘故而青睐那些方案,至少在特定的脉络下是如此。

谈几种对狗屁工作崛起的错误解释

解释明显无谓的僱佣关系为何崛起时,市场拥护者提出的解释往往千篇一律,有些甚至思虑不周。我必须先处理掉这些解释,才能细述实际都发生了什么事。由于通俗经济论坛里充斥了自由派、「无政府资本主义者」、安.兰德(Ayn Rand)或海耶克(Friedrich Hayek)这一类作者的粉丝,此外,市场拥护者奉下述假设为圭臬:从定义推论,市场经济不可能创造毫无目的的工作。注138所以,人们不但会听闻这些论证,而且是时常听到。因此我们最好也予以回应。注139

这类论证大致可归为两大类,各自的支持者都乐于承认:公部门里认为自己做的是无谓工作的那些人,至少有一些说对了。然而,第一群人主张,那些对私部门抱持类似怀疑的人错了,因为时时处在竞争中的厂商绝不会付钱给员工,却让他们无事可做。他们的工作一定有其用处,只是他们不懂罢了。

第二群人承认私部门中存在着无用的送公文仙女,甚至承认其滋长。然而,这一群人认定私部门的狗屁工作绝对是政府干预的产物。

第一种论证可以在《经济学人》(Economist)的一篇文章里找到绝佳范例,该文就在二○一三年原先那篇「狗屁工作」专文面世后约一天半发表,注140通篇都是急就章的痕迹。注141自由市场正统说法的堡垒,竟然觉得有必要几乎是立即回应,显示编辑知道如何甄别意识形态的威胁。他们将论证总结如下:

过去的一世纪间,世界经济变得益发复杂。供应的货物变得更复杂;用来打造货物的供应链更复杂;营销、贩售和分销货物的体系更复杂;融资这一切的手段更复杂;以此类推。这样的复杂性是我们致富的源头,但管理起来却不堪其扰。依我的浅见,一支由通才组成的团队是综理全局的方法之一——从设计阶段一路到客户服务电话,整套系统都由工匠般的经理人规划。但在那样的世界里,这种复杂性在经济上绝对行不通(就好比在某个世界里,生产汽车是由通才技师组成的团队,一次生产一辆,那车子绝不可能便宜满街跑)。

行不通。所以有效率的做事方式,是把生意拆成许多不同种类的任务,这样专业化才能淋漓尽致。所以你会得到等同于反覆把甲锁片固定在乙框架上的文书作业:调整文件的次序、管理供应链细琐的环节,诸如此类。事情一旦分散,看起来或许就没有意义,毕竟许多工作者做的事离流程的终点有十万八千里。铁矿从一扇门进去,车子就从另一扇亮相,这样的日子已经过去,但观念是一样的。

换句话说,作者声称,我们讲到「狗屁工作」时注142,谈论的其实是生产线工人在后工业时代的对应物。这种工人的命运艰苦,必须执行重复、穷极无聊的任务,否则经理人无从管理日益复杂的生产流程。随着机器人取代工厂工人,仅存的工作也凋零到只剩这种工作了(这个立场偶尔会跟暗贬敝帚自珍的论调结合,这论调颇纡尊降贵:要说为什么那么多人觉得自己的工作无用,是因为今日受过教育的劳动力,全都主修过哲学或文艺复兴文学,自命应该有更好的际遇。在行政机器里当一颗微不足道的齿轮,在他们眼里是委屈了自己)。

我不认为有必要花太多力气处理第二种论证,毕竟读者以前可能已经遇过上千次它的各种变体。全心全意信奉市场魔法的人总是坚称:看似市场造成的一切问题、一切不正义、一切荒谬的现象,其实都是政府干预所致。市场即自由,而自由永远是好的,所以前一句只能是真的。我把他们的立场说成这样,稍嫌话中带刺,但我遇过讲得出这种话的自由派,讲出来的话几乎字字雷同。注143当然,但凡这类论证都有循环论证的问题,没办法否证。既然所有实际存在的市场体系,某种程度上都有国家的管制,那轻轻松松就可以坚称你喜欢的结果(例如财富的总体水平高)都是市场运作的结果,而你不喜欢的特征(例如贫穷的总体水平高)其实都是政府干预市场运作所致——还咬定举证责任都落在要另作别论的人身上。既然只是申明信念,有没有能支持这个立场的真实证据,根本无关紧要。注144

话说回来,我还得赶快补一句:我不是说政府管制跟创造狗屁工作毫无瓜葛(跟打勾一类的狗屁工作尤其有瓜葛)。政府显然牵涉其中。如前所述,诸如企业合规等产业,整个产业都是拜政府管制才会存在。然而此处的论证不是这类管制是狗屁工作崛起的原因之一,而是主张政府管制就是首要、甚至唯一的原因。

那么,容我将上述归结成两大主张:第一,全球化致使生产流程太过复杂,我们持续需要更多的办公室工作者来经管,所以这类工作并非狗屁工作;第二,纵然其中确实有不少狗屁工作,但它们之所以存在,只是因为政府管制增加,不仅催生人数愈发膨胀的无用官僚,更迫使企业派出一整批打勾人来抵御。

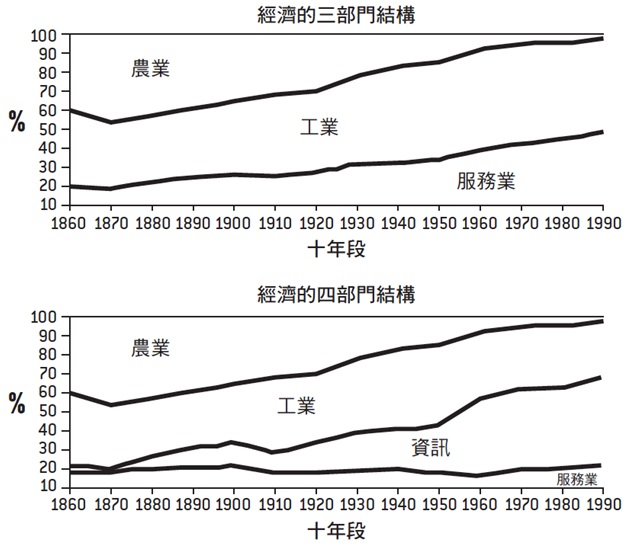

这两种论证都是错的,而且我认为单单一个例子就足以驳斥两者。让我们细想美国私立大学的个案。底下有两份表格,撷取自班杰明.金斯堡(Benjamin Ginsberg)的《师资的沉沦》(The Fall of the Faculty)。该书探讨美国大学逐渐被行政人员接管,几乎囊括我们需要知道的资料。第一张表格显示,总体而言,美国大学的行政主管及其支援的比例成长。金斯堡考察的三十年间,学费一飞冲天,总体师生比大致维持稳定(其实这段时期结束时,师生比跟以往比较还稍微缩水了)。在此同时,行政主管、尤其行政职员的数目则膨胀到前所未见的程度(参见图五)。

| 职员 | 2.4 |

| 行政主管 | 0.85 |

| 招生 | 0.56 |

| 教员 | 0.5 |

| 授予学位的机构之数量 | 0.5 |

| 授予的学士学位数量 | 0.47 |

图五 行政服务的供给与需求变化,1985 年至 2005 年

资料来源:从国家教育统计中心,《摘要》,2006 年计算而得

难道这是因为「生产」的流程——在大学的情况,想当然是指教学、阅读、写作还有研究——在一九八五年到二○○五年间复杂了两倍或三倍,以至于现在需要一支办公室职员小部队来管理?注145显然不是这么一回事。在此我可以就个人经验讲几句。从我在大学里的一九八○年代到现在,事情当然有些微变化——现在的讲师不写板书了,他们被要求要提供 PowerPoint 画面,此外也更密集地使用班级部落格、Moodle 页面及类似的工具。但这些都是鸡毛蒜皮的小事,完全比不上,例如,货运业的集装箱装运、日式「及时」(just-in-time)生产体制,或是供应链的全球化。教师的工作大同小异,还是讲课、带讨论班、在面会时间跟学生面谈、打报告分数、改考卷。注146

那么政府的铁腕在哪里?金斯堡也驳斥了那项主张,同样又是一张明快的表格(参见图六)。

| | 1975 | 1995 |

2005 | 变化 |

| 公立学院的行政主管和经理人员额 | 60733 | 82396 |

101011 | 0.66 |

| 私立学院的行政主管和经理人员额 | 40530 | 65049 |

95313 | 1.35 |

图六 公立与私立机构的行政职成长,1975 年至 2005 年

资料来源:从国家教育统计中心,《摘要》,2006 年计算而得

实际上,私立机构中行政主管和经理人的数目,增长速度比公立机构快了超过两倍。若说是政府管制造成私部门创造行政管理职务的速度比政府科层本身还快两倍,实在非常离谱。其实,对这些数字唯一合理的诠释,恰好要反过来谈:公立大学最终对公众负有责任,一直顶着削减成本、避免浪掷经费的政治压力。这可能会导致一些莫名其妙的优待(美国大多数州支薪最高的公务员是州立大学的美式足球或篮球教练),但确实多少限制了新任命的校长因自命不凡,擅自决定他应该要有五或六个额外的行政职员在他手下工作才对——而且是先有这批人手之后,才开始想到底要让他们做什么。私立大学的行政主管只要对董事会负责,且董事们通常都极富有,就算不是企业世界的造物,至少都在企业世界的惯例和感知方式所塑造的环境里怡然自得——结果,这种院长的行为在董事们眼里多半完全正常,毫无可置喙之处。

大学行政主管的人数和权力之增长,在金斯堡本人看来就是夺权。对于大学本来的性质和存在的理由,世人的设想有了深刻的变动,他说,这才导致这场夺权。回到一九五○或六○年代,大学可谓是硕果仅存的欧洲制度,从中世纪以降尚称完好如初。关键在于,大学仍按照古老的中世纪原则运营,亦即唯有投入某种形式的生产(生产的是石作、皮革手套或数学方程式在所不论),才有权利安排他们自己的事务,诚然也只有他们才够资格这么做。大学基本上是为学者开办、由学者运营的手工艺行会,其最重要的生意是生产学位,第二优先则是训练新一代的学者。没错,十九世纪以来,大学跟政府一直维持某种绅士协议,大学也训练公仆(后来则是企业官僚),交换政府在其他方面任其自是。可是,从八○年代起,金斯堡主张,大学的行政主管发起了实质的政变,从教职员手中抢过大学的控制权,令这个机构本身转向截然不同的目标。如今,主要大学发布「策略愿景文件」稀松平常,但这份文件里鲜少提到学术成果或教学,只是长篇大论地谈「学生的经验」、「研究优异」(获得计划资金),跟企业或政府合作,诸如此类。

对熟悉大学场景的人来说,上段所述是斑斑血泪。不过问题悬而未解:如果这是一场政变,行政主管是怎么取得不在场证明的?你必须假定,即便是在一八八○年代,照这个方式掌握权力会后沾沾自喜的大学行政主管也大有人在,个个还都会为自己僱用一批下属,随侍在侧。中间的这个世纪里到底发生了什么事,把他们推上得以实行的位子?此外,不管发生的是什么,其与学院外同一时期内发生的,经理人、行政主管和无意义的送公文仙女总占比提高,之间有什么连结?

金融资本主义也是在这个时期崛起的,因此回到FIRE部门(金融、保险、不动产)或许是上策。亦即,从该部门寻找洞见,并弄清楚经济中的哪一种总体动力触发了这番改变。假使《经济学人》认定在管理复杂的全球供应链的人,其实并没在管理复杂的全球供应链,那么他们究竟在做什么?那些办公室里发生的事情,能否权充某种观景窗,让我们窥见别处发生的事?

注138:附带一提,许多正统马克思主义者也是这样想的。他们的主张是:按马克思的定义,资本主义的生产模式下,所有劳动若非生产剩余价值,就是在再生产创造价值的道具(apparatus)的过程中出了一份力,所以一份工作乍看之下无用,必然是任职者听信不实的常民社会价值理论所生的幻觉。这跟信仰自由意志者(libertarian)之坚持社会问题绝对跟市场无关,同样都是不折不扣的信仰声明。容或可以辩论马克思是不是真的支持这个立场,但辩到这个份上,大抵只能是一场神义之辩,说到底取决于你是否接受下述前提:资本主义是一个总括的体系,也就是说,在资本主义的体系中,只有市场体系决定社会价值。下一章我会继续探讨这个主题。

注139:这只是打预防针。我明白,在历史上,作者再怎么预防显而易见的反驳,也几乎不可能成功阻止未来的批评者把那些反驳提出来。一般来说,作者只会假装从未料想到批评者的反驳,或许可以铺陈的反制论证则一概忽略。我只是认为还值得一试。

注140:www.economist.com/blogs/freeexchange/2013/08/labourlabor-markets-0.Accessed April 1, 2017.

注141:举例来说,其中包含明显的基本逻辑瑕疵:我的论证是,让工人生活无虞和闲暇时间,经常导致社会骚动,该文作者试图驳斥我的论证,指出一些生活朝不保夕、没有闲暇时间的工人所引发的骚动。即使一个人没有受过形式逻辑的训练,因此从来没听过肯定后件的逻辑谬误,光凭基本常识,大致都还察觉得出「若A则B」不同于「若B则A」。卡洛(Lewis Carroll)机敏的说法是:「你不如就说『我看到我在吃的东西』跟『我吃我看到的东西』是一样的意思」。

注142:该文未注明作者。

注143:如果你问:「你的意思真的是市场永远是对的?」他们经常会回你:「对,我的意思就是市场永远是对的。」

注144:反之,人们总是假定举证责任落在质疑这类断言的那一方。

注145:附带一提——这一点后面会变得重要——行政人员的数量提升了,然而真正爆炸的是行政职员。我应当强调,这个数据指的不是侍应生或清洁工(事实上,他们这段时期大部分都被外包出去了),而是指行政基层人员。

注146:譬如班级聊天室等直接影响教学的改变,大部分是(为数按比例逐渐减少的)教师自行管理的。

为什么可以把金融业当成创造狗屁工作的典范

· 抢制先机,平顺汇合

· 市场制度,协调互动

· 缔约虚拟,票据交换

· 边际调整,调整有方注147

粗浅观之,FIRE部门里创造狗屁工作的直接机制,当然跟在其他地方并无不同。我在第二章描述五种狗屁工作的基本类型及其由来时,列出了其中一些机制。帮闲的职位之所以被创造出来,是因为高踞组织里权力位置的人,认为下属是其声望的徽章。打手之所以被僱用,是因为高人一等的心态作祟(如果我们的对手僱用顶尖法律事务所,那么我们也必须比照)。补漏人的职位之所以被创造出来,是因为有时组织发现修复问题比应付后果还困难。打勾人的职位之所以存在,是因为大型组织里的文书作业佐证下述事实:已经完成某些行动,经常被认为比行动本身更重要。任务大师之所以存在,多半是各种形式的非个人权威的副作用。如果把大型组织设想成多方重力的复杂作用,从许多对反的方向拉曳,可以说五种狗屁工作总是拉曳着组织。就算是这样,我们还是必须问:为什么没有一股更强的应力,从相反的方向拉?为什么狗屁工作没有被更被当成一个问题看待?公司不都爱「矜」出一副精实又精悍的样子吗。

在我看来,在FIRE部门里创造、尝试,并毁灭大笔金钱的那些公司,恰是着手探问这个问题的完美所在。部分原因是,许多在这个部门工作的人都确信,在此完成的每一件事情,十之八九基本上就是诈骗。注148

艾略特:我在「四大」会计事务所之一做过一阵子。他们跟某家银行有签约,那家银行提供赔偿给卷入PPI丑闻的客户。会计事务所依案子计酬,再付给我们时薪。这样安排的结果是,他们蓄意不当培训职员,也没有妥善规划工作内容,于是工作接二连三频频出错。他们不时改动、替换系统和作法,才不会有人习惯新作法,真的把工作正确地完成。这意味着案子不得不重头来过,合约展延。

怕读者不知情:PPI(还款保障保险)丑闻二○○六年在英国爆发,大批银行被揭露其将不想要且往往不利得离谱的账户保险政策倒卖给客户。法庭判决银行应返还大部分款项,催生了一个围绕着解决PPI索赔的崭新产业。按艾略特的说法,受僱处理这些索赔的公司,少说有一部分刻意慢条斯理,尽其所能从合约中捞钱。

艾略特:资深管理阶层一定知情,但从来没有明说。心防比较放松的时候,有些管理人员会说出类似这样的话:「我们从一条会漏水的水管赚钱——你要把水管修好,还是让它继续漏?」(不见得字字相符,但就是这个意思。)银行拨出来支付PPI赔偿的是很大一笔钱。

在我收到的证言中,这其实是蛮普遍的故事。我听过负责石绵赔偿给付的法律事务所也有类似的蹊跷。每当组织拨出总额甚巨、高达数亿之谱的金钱,赔偿一整类人的时候,就必须设立科层组织来把债权人找到、处理债权及拨款。这个科层组织往往需要数百甚至数千人,拿来付他们薪水的钱说到底来自同一只钱袋,他们连利落分赃的诱因都没有——何必杀鸡取卵呢!照艾略特的说法,这种情形常常导致「疯狂、超现实的鸟事」,象是蓄意把办公室设在不同城市,强迫人在不同办公室间通勤,或是印出并销毁同一份文件五、六次。谁要是向外人揭露这样的做法,就等着吃官司。注149这么做的用意,显然就是要在钱落入债权人口袋前尽量五鬼搬运。低阶层的人花愈长的时间工作,公司就赚愈多。然而,由于上一章探讨过的特殊动力,这番五鬼搬运极其无谓之处,似乎是加重压力的程度和不当的行为。

艾略特:里面的犬儒主义高张,我猜还逐渐发展成一种形式的米虫心态。不巧工作也极端艰难,压力超大。简直象是商业模型有一部分是设置不可能达成的目标,而且还不断抬高,于是流动率高,时时招入更多员工,不当培训;终于(在我想象中),事务所得以理所当然地要求客户展延合约。

这种做法当然不道德。目前我担任清洁工,这是我做过最不狗屁、最不异化的工作。

大卫:嗯,这听起来象是全新的类别:蓄意用错误方式去做的工作!你认为这有多普遍?

艾略特:就我从任职不同公司的人听来的说法,PPI产业大致就建立在这条原则上,前提是显然只有大型会计事务所才有能耐吃下那种合约。

大卫:好,我明白其中的道理了。大抵是在处理分赃的系统当中,在中间创造愈多层寄生虫愈好。这有道理。不过他们最终是从谁那边揩油?他们的客户?还是谁?

艾略特:我不确定最终是谁为这一切埋单。是银行吗?还是起初为银行承保诈骗行为的损失的保险公司?当然,最终会是消费者和纳税义务人埋单,这些公司都只需要知道如何揩油。

狄更斯早在一八五二年的《荒凉山庄》(Bleak House)就曾以詹迪斯诉詹迪斯(Jarndyce and Jarndyce)的案子消遣过法律这门专业。本案中,两组出庭律师针对一处规模庞大的宅邸缠讼不止,直到双方把整个标的蚕食鲸吞,利害关系人耗尽生命,本案迳归无效。律师继续过日子。故事的教训是,当营利事业参与分配一笔巨额款项时,最能让它赚钱的事情就是尽可能地无效率。

当然,整个FIRE部门说穿了就是在做这种事:它创造金钱(藉由放贷),接着以极其复杂的方式把钱从一处移到另一处,每次交易都能再搾取一笔小钱。这么做的结果往往让银行员工感觉,这整个事业就跟会计公司为了从金牛身上揩油而蓄意以错误方式培训员工,这等无谓的程度不相上下。想不出要怎么为自己所属的异种银行认真辩护的银行员工,数量多得让人意外。

布鲁斯:我在一家保管银行(custodian bank)当基金会计师。我从来没真的弄懂保管银行的功能。我了解跟保管银行有关联的各种概念,但总把它们想成是会计上的叠床架屋罢了。保管银行保障概念,诸如股票和债券。到底是怎么做到的?俄罗斯黑客有办法偷走这些概念吗?就我所见,整个保管银行产业都是狗屁。

走笔至此,我们考虑了许多事业的状况。待在银行,工作中笼统的恐惧、压力和偏执程度,恐怕远大于在我们考虑过的大多数事业任职。员工承受着巨大压力,不被允许问太多问题。规模最大的几家银行会游说政府引入对他们有利的管制措施,继而期望每个人都照游戏规则走,一边假装管制单纯是政府强加于银行业的。这类台面下的运作方式,是一个反骨银行员详细描述给我听的,他还告诉我,他认为在银行工作承受的压力,差不多就跟同志在一九五○年代出柜的际遇一样糟:「有许多人读过〈论狗X工作现象〉,也明白我们这一行的实况,然而丢工作的恐惧吞噬了他们(也包括我),所以我们不公然提及也不讨论这类议题。我们欺骗自己、我们的同事,还有我们的家人。」

到处都有人怀着这样的心情。与我通讯的银行工作者,几乎全都坚持保密到家,抹除任何一点认出他们业主的可能。同时,许多人也强调,终于能对人说出多年来从他们胸口渗出来的心事,简直痛快。鲁培特是来自奥地利的经济难民,如今在伦敦市工作。他的证言可以当例子。以下是他谈他目前工作的金融机构里头的废冗化:

鲁培特:好的,银行业嘛,显然整个部门都没有附加价值,根本是狗屁。这点姑且先摆一边,我们来看看银行业里面不折不扣没在做实事的人。其实这种人没那么多,毕竟银行业是个诡异的混合。总体来说,我们没在做实事,但在那些虚功当中,银行业有效率、论功行赏,而且大致算精实。

这当中废得最明显的,就是啦啦队长人力资源部门。有一天,银行业了解到每个人都讨厌银行,他们的职员也心知肚明,于是他们着手做点事情,想改善员工对这一切的感受。我们有个内部网络,上面要人资把内部网络经营成某种内部「社群」,像 Facebook 那样。人资架起了网站,可是没有人用。于是他们开始怂恿和霸凌每个人使用,更加深我们的厌恶。接着他们让人资张贴一大堆好感人喔的大便,或让人写「内部部落格」,试图诱使大家使用。还是没人在乎,网站乏人问津。

这档事他们已经做了三年,内部网络的 Facebook 页面只有满满的人资同仁说些关于公司的廉价好话,然后其他人资同仁回覆「好文!同意到不行。」我想不通他们怎么有办法忍受。银行业的彻底缺乏凝聚力,由此可见一斑。

另一件事是他们有莫大的驱力每周做慈善。我虽然为慈善付出,但我不会经由我的银行,毕竟对他们来说,慈善只是一个大型广告驱力,银行试图由内撑起士气,掩饰银行业藉放贷占有劳动的事实。我拒绝参与。他们设立一个「目标」,比方说九成参与率——全出于「自愿」——接着有两个月的时间,他们试图要人登记。如果你不登记,他们会记下你的名字,然后会有人来问你为什么不登记。结束前两周,我们接到自动派发的信件,看起来像CEO寄来「鼓励」你登记的。最后一次,我真的担心再坚持不签会丢饭碗。对我来说,我来自异国,拿工作签证,无权居留,丢工作的话就糟了。不过我还是挺住了。

花在追逐这「自愿」慈善工作的工时,数字高得吓人。「被说自愿」(“voluntold”)是我听来的专门术语。

慈善工作本身彻底空虚。都是类似捡两小时垃圾之类的事。或是把难吃的三明治给游民,有其他人安排所有袋装三明治等,而银行员工只是到场,把三明治送出去,然后开着光鲜的车子回家。很多慈善工作的动力是「某年最佳僱主」奖项,奖项中纳入像「慈善工作」的判准。银行要达成该项判准才能入围,入围的话有助招聘。天知道他们每年花多少钟头努力达标。

好的,下一个:管时间表的家伙……

鲁培特继续列出几个轻易可被自动化取代的职位,其存在俨然只是为了提供就业机会。沉瓮底的,是无用得令人无话可说的职位:

鲁培特:最后,中阶经理。有一天,我需要中阶经理层级的某人核准某事。我在一个系统上点击,以电子邮件寄出审核请求。上面列出二十五个中阶经理(只有一个需要核可)。我只听过其中一个。这些人整天都在做什么?不会担心人家发现吗?一发现就只好去麦当劳打工了。

根据一些有跟我联系的中阶经理,「这些人整天都在做什么」的答案,在许多案例里,差不多都是:「没干嘛啊。」因此,根据鲁培特的判断,在下层阶级里,能力与效率确实是适职与否的标准;但层级越高,这样的标准看似愈发无用。

鲁培特的说词从许多观点来说都引人入胜。就拿人工竞赛怎么成了废冗化的机制这个主题来说吧,它也频频常出现在其他脉络。举个例子,英国地方政府的愚行,很多都是由类似的欲求所驱动;地方政府希望被封为某区或全国「最佳市府」。这类竞赛无不掀起打勾仪式的热潮,而本例则是在东施效颦的荒唐慈善活动中达到高峰:要求在职员工出席,这样才能告诉潜在的未来员工,他们的公司获选最佳僱主之一。其他来自主要金融机构内部的说法,也提到鲁培特证言里的其他元素。某些部门发狂似的做事,压力大,效率却几近魔法,另一些部门则严重膨风;两种情形混合,令人混淆。混淆之余,没有人敢说银行到底在做什么,连是不是正当事业都不清楚,一切就被蒙在这样的脉络里,而且绝对禁止讨论这类问题——这也是鲁培特和其他人的证言提到的事实。

许多在金融机构劳心劳力的人,不大清楚他们的工作对银行整体有什么贡献,甚至一无所知。他们的情形十分类似,而且程度远甚于在多数大企业上班的人,以至于成为另一个常见的主题。举例来说,艾琳曾为数家大型投资银行做「引导」(“onboarding”),意思是监督银行客户(在艾琳的个案中,是诸多避险基金和私募股票基金)是否合乎政府规范。理论上,银行从事的每一笔交易都该经过评估。然而真正的工作已经外包给百慕达、模里西斯和/或开曼群岛(「连行贿都便宜」)的可疑小组,在他们眼皮底下从来没有发现一件不规矩的事,你就知道这套流程有多腐败了。话说回来,百分之百的核可率说不过去,因此不得不大费周章构筑一套潜规则,好让外人看起来他们有时确实会找出问题来。于是,艾琳报告外部审核人放行了这笔交易,品管委员会复查艾琳的文书作业,行礼如仪地抓出打字错误和其他小错。然后各部门「不予放行」的总数会转交指标小组制表,这个过程让每个参与其事的人每周耗费数小时开会,争执哪一个「不予放行」属实。

艾琳:指标狗屁人上头有一群位阶更高的狗屁人,也就是资料科学家。他们的工作是汇整不予放行的指标,汇入复杂的软件跑,用那些资料制作精美的图表。上司会接着拿这些精美图表给他们的上司过目,这一步有助于舒缓尴尬。尴尬在于下述事实:他们自己都不知道自己在说什么,也不知道组内任何一个人实际做了什么。在〔大银行甲〕,两年间我有五个上司。在〔大银行乙〕,我有三个上司。这些上司绝大部分是安插的,高层钦点,然后这些车载斗量的屎就从「天上掉下来」(“gifted”)。可悲的是,在许多状况下,公司使用这种方式填满管理阶层里的少数保障名额。

诈骗、假装(不允许任何人谈论开曼群岛上的可疑公司),还有以不让别人理解为目的而设计的体系,又一次以相似的方式结合在一起。搞不清楚底下都发生了什么事的经理,接着承担体系的压力,压力大半源于体系根本没有道理,一切只是没有意义的仪式。食物链的顶层——碾压资料的人、只是路过的主管,甚或拔擢他们的更高层——当中,有没有人真的知道这一切有多无谓?对此,我们毫无头绪。

寻常的、人为引致的压力和紧张,冲着截止日期大吼大叫。寻常的施虐与受虐的人际关系。还有寻常的、瀰漫着恐惧的沉默(以上是按由上到下的轴线安排无谓项目时屡见不鲜的状况)。还没完呢,最后还有加诸员工的绵密压力,要他们参与不同套仪式,设计这些仪式的用意则是要证明机构诚挚的关怀。在艾琳的个案中,这些仪式不是安排好的慈善活动,而是 New Age 风味的研讨班,时常把她逼到濒临掉泪:

艾琳:指标之上有残忍又假惺惺的「弹性」和「专注」研讨班。没错,你的工时不能因此缩短。没错,你不会因此领到比较多钱。没错,你不能选择婉拒哪个狗屁的项目。不过你可以耐着性子撑过这个研讨班,听你家银行告诉你它有多重视弹性。

讲专注的研讨班更糟。人类经验深不可测的美和令人麻木的哀伤,到了这研讨班上,都成了呼吸、吃饭、拉屎时原汁原味的生理过程。专注呼吸。专注吃饭。专注拉屎。这样一来,你做生意就会成功。

这一切想必是要提醒员工:有些抽象方式比其他的抽象方式「真实」,有些办公室事务似乎有其法律和道德、甚或是经济的目的,而其他事务没有;这些尽管是事实,但若能把生活化约成纯粹的生理过程,那这些事实真的没那么重要。他们显然是先禁止你承认自己所投身的是空洞的仪式,再强迫你参加研讨班,延聘大师来告诉你:「到头来,每件事不都只是空洞的仪式吗?」

至此,我们从艾略特、鲁培特和艾琳的故事见识到的,都还是从片面、座落于组织一隅的观点,观察非常大且复杂的组织。这三人都没有鸟瞰的、全见的视野,但也不见得真的有人具备那样的视野。艾琳故事里的高层,蓄意从出身政治少数的人当中指派客户引导部门的主管,而公司这一角所发生的多半是狗屁的事情。对此,你只能假定高层知情,或是不全然清楚怎么会演变至此、原因是什么。此外,我们也不可能建立某种祕密问卷,以确认在银行工作的人有多大比例暗地里相信他们的工作是狗屁工作,这些工作又容易集中在哪些部门。有这么一个赛门,他曾被一连串大型跨国银行僱用,工作内容是风险管理。他说风险管理的意思是分析并「找出他们内部流程的问题」。赛门的想法是我有办法发掘到的线索中最接近概括洞见的了:

赛门:我花了两年,分析某家银行关键的付款和营运流程,只有一个目标,就是找出职员可能会怎么运用计算机系统讹诈和盗窃,据此建议解决办法以兹预防。我无意间发现,银行里大多数人做事都不知道缘由。他们的说法是,他们就是该登入这个系统,选择一个选单上的选项,键入某些东西。他们不知道缘由。

也就是说,赛门的工作大抵是担任全视之眼,这只眼睛判定一家银行各部分的诸多可动零件要怎么组合在一起;假使他找到任何冲突、易受攻击或冗赘之处,就加以整顿。换句话说,没有人比他更有资格回答上述问题了。那他的结论?

赛门:据我保守估计,那家银行的六万名职员,有百分之八十是不需要的。程序要嘛可以完全执行他们的工作,或者因为程序设计的本意就是催生或复制一些狗屁流程,所以压根不需要他们。

那家银行的六万名员工中,有四万八千名没有做任何有用的事情——或说他们做的事都能轻易由一台机器做到。银行员工被剥夺了估量或一齐分析处境的凭借,只能把疑虑放在心里,投告无门。尽管如此,赛门还是相信他们做的事是事实上的狗屁工作。可是,为什么银行高层的人物没有想通这一点,并设法处理?嗯,要回答这个问题,看看赛门确实提议改善的时候,都发生了什么事就好:

赛门:有一次,我写了一支程序,解决了一个严重的安全问题。我呈报给一个主管,他把所有顾问都找来开会,一行共二十五个人坐在会议室里。开会当时和之后,我都面临严峻的敌意,这才慢慢明白,我的程序把他们目前领钱手动进行的工作全都自动化了。毕竟是乏味的作业,单调又无聊,他们当然不会乐在其中。我的程序仅要价他们付给那二十五个人的金额的百分之五,他们仍旧冥顽不灵。

我发现许多类似的问题,也都想出了解决方案。不过我任职期间,没有一项建议获诸实行。原因在于修复这些问题都会导致一些人丢工作,每一项建议都是同样的情形。而那些工作除了赋予他们上报的主管某种权力感之外,根本没有意义。

所以,即便这些工作初设时不是帮闲工作(料想大部分都不是),最后都当成帮闲工作延续下来。在任何大型事业体中,自动化的威胁势必持续受到关切——我曾听说一些公司的程序设计师上班时,身穿「走开,不然就用一小段 Shell 脚本取代你」的T恤——只是在这个案例(和许多类似案例)中,关切升高到极高层:到达那些(只是举例:假设他们都以某种方式参与私募股票)为自己并购其他公司、并以缩编和效率之名给该公司套上庞大债务而沾沾自喜的主管。同一群主管也为他们手下膨胀的职员而沾沾自喜。说实在的,如果赛门没说错,这群主管之所以沾沾自喜,是因为大型银行原本就是如此:由一支支封建扈从组成,每一支都对主管负有义务,宛如效忠封建领主。注150

注147:由金融扯淡产生器任意生成的一些词汇,accessed July 4, 2017, www .makebullshit .com /financial-bullshit-generator.php.

注148:当然有其他性质不外就是诈骗的事业——或者某些情况是蓄意提供他人犯下诈骗的工具。我收到几则来自大学报告写手的证言。向来都有聪明的学生或研究生愿意帮懒惰的同学写期末报告,赚点小钱。但近几十年,在美国,这已经联缀成一个完整的产业,在全国的层级上调度人力,僱用数千个全职的报告写手。其中一人告诉我,这个产业是文凭主义——美国几乎所有值得向往的工作,如今都需要某种学位当敲门砖的事实——和商业逻辑汇聚后可以预期的结果。巴瑞:我刚开始做这工作的时候,想象自己会不断学到引人入胜的新信息,遍及形形色色的主题。固然曾有过撰写罕见又有趣的酷儿理论专文或罗马血腥竞技史的机会,但我发现十之八九是撰写商学和营销的报告,数都数不完。

细想后,我豁然开朗。受高等教育就是投资你的未来,一直是在这样的基础上,这件事情才说得过去。学贷虽逼得人喘不过气,但还是值得,因为有朝一日你会赚到稳定的六位数收入。我很难想象会有很多人是出于热情而用功拿到商业行政的学士学位——我蛮肯定他们只是跳进这个坑里拿学位,而学位在他们眼里是通往高薪工作的途径。至于我的客户,我想他们自认是愿意提高投资额度,换取较低的作业量和挂保证的好成绩。我写几份关键的学期报告,收取的金额不过是平均学费的九牛一毛。

这对我来说也合情合理。上商学课程时,教授告诉你,企图以最少的投资金额得到最大的利益,不但是人之常情,甚至也令人钦佩。假使你认真听讲,这同一个教授接着派给你一篇报告,而僱用某人来写报告是最有效率的作法,那实在没有理由不这样做。

注149:郑重声明,我不知道是「四大」中的哪一个。

注150:不需要的执行或行政职员层级之所以倍增,有另一个报导人时常提到的原因,即防范诉讼的威胁。以下是一个银行员工,艾伦,的说法:「如今大型金融机构经常设有『总干事』(Chief of Staff)一职……他们只是资深经理跟主管机关或愤懑员工之间的缓冲,没实质功效。为什么这道缓冲从来不起作用呢?因为诉讼过程中,原告在法庭文件里永远会指名资深经理,这样一来,为避免事情不好看,案子获得和解的机率最大。既然没用,那总干事最后都做什么去了?嗯,他们通常会安排跟资深经理及其领导团队开会,交派诸多不知所谓的管理咨询调查,试图厘清士气为什么如此低落(要回答这个问题不如直接问员工想法比较省事。你经常看到他们规划慈善日,在报章杂志上发夸大的业配新闻)。根据艾伦的说法,人资部的职员也怕法律责任,如今比较不会接任这类职务了。当然,不同银行,状况有别。

论当前的管理封建制哪些方面像、哪些方面不像古典封建制

上层的五分位组,规模和收入都愈来愈庞大,因为下层五分位组里真正有所产出的工人所创造的价值,全被上层搾取了。当上层阶级劫掠其他所有人时,他们就同时需要更大批护卫的劳工,确保他们偷来的战利品安全无虞。

——凯文.卡森(Kevin Carson) |

回顾第二章封建领主的例子,其实这一切完全说得通。在第二章里,我把封建领主和随扈当成一个隐喻使用。不过至少在银行的状况,实在分不清有多大程度是隐喻,又有多少是直白的真相。如前文所述,封建制度的本质是一套再分配体系。农奴和工匠制造东西,很大程度是自己管好自己。领主凭着某些法律权益和传统的复杂集合(我在大学学到的专门词汇是「直接管辖—政治搾取」)注151,征收他们产出的一份,接着处理的是把掠夺来的东西分配各麾下的职工、帮闲、战士、随扈——虽然份额较小,但也透过赞助宴饮和节庆,透过时不时的礼物和施恩,把其中一些重新还给工匠和农奴。在这样的安排下,货品是藉由政治手段搾取、依政治目的分配,根本谈不上把「政治」和「经济」区分成不同的领域。事实上,一直到工业资本主义初露锋芒时,才有人把「经济」当成一个原先就自有其规律的人类活动领域来讨论。

按「资本主义」这个术语的古典意涵,在资本主义下,利润来自于管理生产:资本家僱人制造、建造、修复或维护事物,而他们从客户或客人那里入帐的数值大过前期开销的总额——包括付给工人和承包商的钱——后,利润才进到他们的口袋。这样的古典资本主义条件下,僱用不必要的工人确实说不通。利润极大化的意思,是付尽可能低的金额给为数尽可能少的工人;那么在竞争险恶的市场中,哪个资本家僱用不必要的工人,恐怕就很难活下来。可想而知,这就是为什么照搬教条的自由派,或与之对应的正统马克思主义者,老是坚称我们的经济中不大可能充斥狗屁工作、关于狗屁工作的一切肯定是某种幻象。然而,按照一种经济跟政治考量有所重叠的、封建制度的逻辑,同样的行为就完全说得通了。好比配发PPI的公司,他们念兹在兹的是抓准机会圈起一笔钱,看是从敌人那里偷,还是从老百姓那里,藉着手续费、服务费、租金、税金等名目搾取,再重新分配。过程中,你会催生出一批绕着你打转的跟班,他们既是你有多显赫、多杰出的度量衡,人人看得到,同时也是分配政治恩惠的手段:举例来说,积怨未发的人,加以买通;忠心的盟友(打手),论功行赏;或者,建立一套荣誉和头衔的繁复阶序,让地位较低的贵族鹬蚌相争。

如果上述的一切神似大型企业内部的运作,那我要说这不是偶然:这类企业做的事情跟制造、建造、修复或维护事物的关联愈来愈少,跟占有、分配还有调度金钱和资源的关联愈来愈多。这意谓政治和经济又像过去一样,愈来愈难区分彼此。自从「大到不能倒」的银行问世,我们见识到政府本该拿来管制银行的法条,通常是出自游说专家的手笔。下述事实更严重:金融利润本身大半是从直接管辖——政治手段聚敛而来。举例来说,美国最大的银行摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)于二○○六年表示,该公司约三分之二的利润来自「手续费和规费」,而且一般而言的「金融」其实指的是交易其他人的债务——当然是法庭可强制执行的债务。注152

不论在美国、丹麦或日本,要想知道典型家庭每个月的收入有多少比例被FIRE部门搾取,取得准确的数据几乎不可能。不过我们有充分的理由相信,这一块不但十分肥美,而且相较于在同样的国家里企业部门直接得自制造或贩售货品与服务的另一块,前者占总利润的份额明显比较大。就连我们视为旧工业秩序核心的那些公司(例如美国的通用汽车〔General Motors〕和奇异公司〔General Electric〕),它们的利润如今全部、或几乎全部都是来自于他们自己的金融部门。就拿通用汽车来说,这家公司不是靠卖车赚钱,而是从汽车贷款收取利润。

然而,中世纪封建制度跟当前金融化的版本有一项关键差异。本章前面已经提过,中世纪的封建制度建立在生产领域归自我治理的原则上。不管是蕾丝工匠、轮匠、商贩还是法学者,社会的期望就是他们集体管他们自己的事情。此外还包括谁能入行,入行后如何训练。外人的督导只能聊胜于无。行会和类似的组织通常内部阶序繁复(但今天阶序繁琐的组织,过去不见得如此:举例来说,在许多中世纪的大学里,教授是学生选出来的),可是退一万步言,中世纪的铸剑匠或制皂师做事时可以很有把握,绝对轮不到本身不是铸剑匠或制皂师的人来对他的做事方式指手划脚。工业资本主义显然改变了这一切,二十世纪的管理主义把这个进程推得更远。在金融资本主义下,不但毫无逆转的迹象,处境着实还恶化了。「效率」的意思变成把愈来愈多权力交在经理人、监督者和其他理所当然的「效率专家」,结果实际生产的人能自主的程度趋近于零。注153同时,经理人的位阶和伦常显然会无止尽地再制经理人。

§

过去四十多年里,资本主义可能都发生了些什么事,我知道一则寓言或许堪称最佳范例。那是法国马赛市郊的大象茶叶工厂,目前由员工占领。几年前我造访那间工厂,其中一位占领者带我和几个朋友认识环境,告诉我们发生在这里的故事。工厂原本是一间本地企业,在并购的时代里,公司被联合利华(Unilever)买下。联合利华持有世界最大的茶叶制造商立顿(Lipton)。起初,公司没有太干涉工厂的运作。话说回来,厂里的工人都惯于修缮机具,到了一九九○年代,他们陆续进行改良,生产提速超过百分之五十,利润也跟着窜升。

补充一点:在一九五○、六○和七○年代,工业化世界大半都有一个默契,那就是某一家企业的生产力改善,增长的利润中有一份会重新以加薪和福利的形式分配给工人。但自一九八○年代以来,事情就不一样了。于是:

「那笔钱他们有没有多少分一点给我们?」我们的向导问。「没有。他们有没有用那笔钱僱用更多工人,或者新机具,拓展营运规模?没有。他们也没有那样做。那他们做了什么?他们开始僱用愈来愈多白领工作者。我刚开始在这里工作的时候,白领只有两个,老板和人资部的那个人。好几年来都一样。这会儿突然有三个、四个、五个、七个穿西装的家伙晃来晃去,各自挂着公司发明的头衔,晃半天,说穿了全都只是在努力想出一点事来做。他们每天走上猫道又走下来,盯着我们,在我们工作时沙沙沙地作笔记。然后他们开会讨论,写报告。尽管做了这些,他们还是没办法想出一个好理由,能说明他们为什么存在。最后,他们当中有个人灵机一动:「我们何不把整个厂关掉,解僱工人,把业务搬到波兰做?」

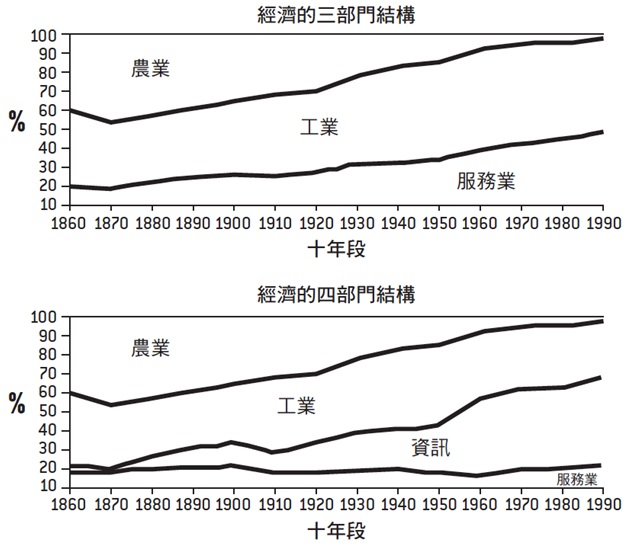

一般而言,多僱经理人的目的,显然是为了提升效率。不过在这个案例中,可资改善的空间微乎其微,毕竟有可能冲高效率的作法,工人都已经做了。尽管如此,公司仍旧僱用了经理人。由此可见,此处我们处理的问题其实跟效率毫无瓜葛,完全是社会对于企业道德责任的理解经历了改变。从约莫一九四五年到一九七五年,工人、僱主和政府之间存在着有时被称为「凯因斯协议」的默契。工人生产力增长一分,工人的津贴就该实实在在地增长一分。

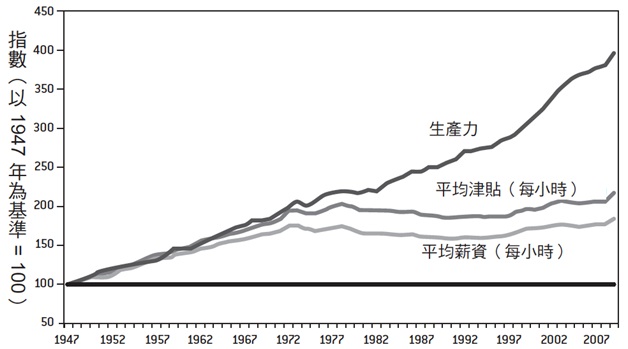

稍微看一下次页的图表,就可确认事情确实是这样发生的。在一九七○年代,生产力和津贴开始分道扬镳,津贴大半持平,生产力则一飞冲天(参见图七)。

图七

来源:经济分析局和劳动统计局资料的EPI分析。

这些是美国的数据,不过几乎所有工业化的国家都能观察到类似的趋势。

增长的生产力带来的利润都去哪里了?嗯,我们常被提醒,很大一部分最后都为最富有的百分之一的财产锦上添花了,亦即投资方、主管,专业——经理阶级的高层。不过,如果把大象茶叶工厂当成整体企业世界的缩影,那显然锦上添花还不是事情的全貌。增长的生产力带来的利益中,还有份额可观的一块用于创造全新、而且大致不知所为何来的专业——经理职位,通常还伴随一小队同样不知所谓的行政职员,一如我们在大学的案例里看到的。先配发了职员,然后某人才来想职员到底要做什么——如果能想出事情给他们做的话。我们频频见到这样的状况。

换句话说,封建制度的类比恐怕不只是类比。管理主义已经变成一种托辞,其实是为了创造一种新的、台面下的封建形式,根据政治而非经济的理由,分派财富和职位。或者不如说,在这种封建形式下,什么可以算是「经济的」、什么算「政治的」,其间的差异每天都变得更难区分。

中世纪封建制度的另一项经典特征,就是阶序的建立。阶序由次第井然的贵族或官员构成:譬如一个欧洲的国王将土地封给男爵,男爵继而以相同的基础,将那片地的大部分授予地方上的家臣,以此类推。经由「次级分封」的过程,权力继续下放,直到地方上的庄园领主。英国有些地方还存有公爵、伯爵、子爵等的繁复位阶,原先就是经由这样的过程出现的。至于印度和中国,事情通常比较迂回。常见的作法是将一块领地或省分得来的收入迳行配发给可能真的生活在邻近城市的官员。不过以本书的论旨来说,结果倒是没有太大的差别。注154

我要提出以下的通则:奠基于占有和分配财货(而非制造、输送或维护财货)的政治——经济体系,其人口一大部分会致力在体系内上下疏通资源,这样的体系会倾向将自身组织成繁复、次第井然的阶序,拥有多个层级(至少三层,时有十层、十二层,甚至更多)。我要再加一句:由此可推知,在那些阶序中,家丁和下属的界线时常会变得模糊,这是因为服从上级通常是工作描述的关键部分。大部分关键角色都同时是领主和家臣。

注151:不得不说,这多半要归咎于我唸的大学的经济系完全被马克思主义者宰制;这个词汇至少可以追溯到安德森(Perry Anderson 1974)。

注152:这段论证和几个例子都出自《规则的乌托邦》的第一章。

注153:不用说,在台面上不是这么一回事。此外,任何界定为「创意」的产业分支,不论是软件开发还是图像设计,因其性质的缘故,制作通常会外包给小团体(众人称颂的硅谷新创公司)或个体(不定期的独立承包商),他们自有一套做事的方式。不过这类人经常做了很多,报酬却不成比例。晚近对管理主义的优秀批判史,参阅 Hanlon 2016.

注154:封建制度的定义多变,从任何奠基于收取贡金的经济体系,到中世纪中期盛行于北欧的特定体系,人们宣称自愿缔结封臣关系,以军事服务交换土地的授予——在欧洲之外,主要是在日本有这种体系的纪录。从其他多数亚洲帝国和国家的观点来看,领主或重要官员从特定疆域征集收入,但不必然占领或直接经管该地,韦伯称之为「家产制俸禄」(patrimonial prebendal)体系。欧洲的国王后来有权力了,也企图推行这套做法。这些制度都可以无止尽切划,不过在此我真的只想指出,在这样的体系里,有人是初阶生产者,其他人的的工作大体上是调度那些事物,则后者终究会组织成繁琐的指挥链,罕有例外。就此而言,十九世纪东非的干达(Ganda)王国堪称一个鲜明的例子:所有农耕和大多数生产性质的工作都由女人完成;结果大多数男人最后都成为国王麾下阶序繁琐的带衔官员,从村庄层层抵达国王,或者成为这类官员的帮闲或家丁。太多游手好闲的男人聚集在一处,统治者会发起战争,有时则把数千人聚集到一处屠杀。(晚近从马克思主义的观点对封建制度作的最佳综述,请参阅Wood, 2002;至于干达人,参阅 Ray 1991)

创意产业不断增设中间的执行位阶,如何彰显了管理封建制

每个院长都需要副院长和下级院长,他们每一位都需要一组管理团队,祕书,行政职员;每一位都是来让我们更难教书、更难做研究,更难执行我们工作的最基本功能。

——匿名的英国学者注155 |

管理封建制的崛起,产生了一种对阶序的痴迷,类似引文那般,痴迷于阶序本身。管理其他经理的经理,或是艾琳描述的繁琐机制,即银行设立一个办公室阶序,针对终归是任意且没有意义的资料集来锱铢计较,没完没了。这些现象我们都领教过了。这种经理人之间的次级分封,经常是「市场力」一经释放的直接结果。请回想第一章开头提过的阿寇,他为德国军方的承包商的承包商的承包商工作。他的职位是市场化改革的直接产物,而市场化改革本来应该是设计来让政府更有效率的。

同样的现象,我们可以在十几个不同场域观察到。举例来说,几乎所有的「创意产业」都充斥了职级倍增的经理人,他们的基本职务是卖东西给彼此。图书业:学术出版社的编辑被要求把大半时间拿来营销东西给其他编辑,以致在许多情况下,照理讲是他们编辑的书,有半数他们压根没读过。视觉艺术:近几十年有一个全新的阶层崛起:属于管理性质的中间人,称为策展人。策展人的工作是集合艺术家的作品,人们如今认为这项工作的价值和重要性跟艺术本身相当。新闻业:编辑跟记者间的关系,因为新增的「制作人」层级而更形复杂。注156电影和电视产业的情况又特别糟,至少我从产业内得来的证言是这样反映。在过去,制片、导演、剧本作家之间相对简单的关系,让好莱坞的制片体系顺利运作。近几十年,经理人之间的次级分封过程显然没完没了,导致制片、副制片、执行制片、顾问等一字排开,洋洋洒洒,令人不敢领教。他们全都在找、一直在找真的可以做的事做,什么事都好。注157

我从电视「开发」业界的工作者那里收到数则证言。电视开发是指业内发想节目制作构想的小公司,小公司再把构想推销给较大型公司。这个过程导入市场诸要素后,很多事情都改变了。下面这个例子颇能说明改变的程度有多深:

欧文:我做〔电视〕开发。过去二十年间,电视产业的这部分扩张得愈来愈快。以前电视是由一个频道总监委制,总监会要求他偏好的制作人放手制作想要的节目。那时没有「开发」,就是制作节目。

现在每家电视(电影也不例外)公司都有自己的开发团队,员额三到十人,而制作委员也愈来愈多,后者的工作是听前者提案。制作委员都不是做电视节目的。

四年来,我一个节目都没卖出去。不是因为我们特别差劲,而是因为用人唯亲和潜规则。这是差不多一事无成的四年。我不如无所事事过四年,反正没有任何差别。不然我本来也可以去做电影。

平均水平的开发团队,我会说是每三到四个月拿一个节目出去投售。屡败屡战,真是狗屁。

这样的抱怨类似于人们在学院里常听到的抱怨:令人怨怼的不只是过程愚昧,而是就跟一切打勾仪式一样,花了那么多时间投售、评估、监控和争执自己做了什么,结算下来远比真正在做事情的时间还要长。这项事实更让人怨怼。在电影、电视,甚至是广播界,处境愈来愈让人灰心,由于产业内部市场化的缘故,做这一行的人要把大把光阴花在不存在也永远不会存在的节目上。举例来说,阿波罗尼亚曾短期效力于开发团队。该团队提的案子是实境电视节目,名称诸如《喀掉》(观众票选出太淫乱的男人,接受输精管切除手术,现场直播)、《跨性主妇》,还有《胖到干不动》(这是真实的节目名称)。这些提案全都发了通告也宣传了,尽管从来没进制作阶段。

阿波罗尼亚:事情是这样的,我们会一起脑力激荡,再把点子卖给联播网。其中包含发包艺人、剪辑一段「伪预告片」(sizzle video,以还不存在的东西为主题的三十秒预告片),再拿这支短片四处兜售,看能不能卖给哪一家联播网。我在职期间,一个节目都没卖出去,八成是因为我上司是个白痴。

阿波罗尼亚一肩担起所有工作,于是襄理和资深襄理(这两位是她所属团队仅有的成员)得以搭直升机,在市内到处跟其他襄理和资深襄理共进午餐,举手投足宛如位高权重的媒体主管。她在职期间,像这样共进午餐的努力,换来的成果是不折不扣的零。

为什么会发生这种事?如果某个点子是被接受了,又会发生什么事?一个在线的好莱坞编剧很好心,传来一份局内人对事情哪里走歪和目前行事方式的分析:

奥斯卡:一九二○到五○年代是好莱坞的黄金时代,那时片场是垂直作业。片场所属的公司由一人领军,他做所有决策,拿他自己的钱进场。片场还不是企业集团所有,没有董事会。这些片场的「老大」不是读书人,也不是艺术家,他们具备商业直觉,甘冒风险,而且对电影成功的元素自有一套想法。他们不会僱用整团行政经理,反之,他们为剧本部门僱用整团写手,每件事情都在公司内部完成:演员、导演、舞台设计、实际搭景等等。

他继续说明:这套体系从六○年代开始被攻讦,人们说它粗俗、专断,扼杀了艺术家的才华。其后,攻讦导致的骚动确实让一些创见大放异彩,可是最终的结果是比之前的一切都更加教人窒息的企业化。

奥斯卡:六○和七○年代的电影业一片混沌,当时机会颇多(新好莱坞:比提、史柯西斯、柯波拉、史东)。接着,一九八○年代间,独占企业接掌片场。可口可乐买下哥伦比亚影业(为期不长)是一件大事,我认为也预示了后续的发展。从那时起,电影不再由喜爱电影的人来制作,制作电影的人甚至连电影都不看(显然,这跟新自由主义到来以及社会上较大规模的推移密不可分)。

终于茁生的这套体系,每个层级都充斥狗屁的事情。现在,「开发」的过程(编剧喜欢称之为「开发地狱」)包管每一部脚本都必须通过不只一个、经常是半打行政人员,一个个俨然复制人,头衔诸如(奥斯卡列了一些)「国际内容与才艺管理长、执行管理总监、开发执行襄理,还有,这个是我的心头好:电视部执行创意襄理。」大部分都顶着营销和财务MBA学位,但几乎不懂电影或电视的历史或行话。他们的专业生活跟阿波罗尼亚的上司相仿,似乎就是写电子邮件,跟其他专员共进貌似位高权重的人在吃的午餐,这些人的头衔也一样花俏。这门生意本来还算开门见山,就是推销一部脚本的构想,结果整个行业堕入了自我营销的迷宫游戏,一个项目可以折腾好几年才终于获得青睐。

我必须强调,上述情形不只发生在独立编剧四处碰运气,尝试出售脚本构想给片场的情况。就连已经任职于工作室或制片公司的公司内部编剧,都有可能遇到。公司责成奥斯卡跟一个「孵化员」共事,后者的角色约莫跟文学经纪人相当,协助他拟定脚本提案,接着孵化员会将脚本提案发给他自己的高层专员网络,网络涵盖公司内外。他给的例子是另一部电视节目,不过他强调,电影经历的流程也如出一辙:

奥斯卡:于是我跟这个「孵化员」一起「开发」一系列项目……撰写一本「圣经」:一份六十页的文件,细细说明项目的概念、角色、事件、剧本、主题等等。完成后,接着是投售嘉年华。孵化员和我会向一大堆电视台、证券投资基金和制片公司提呈项目。这些人照理讲是在食物链顶端,跟他们沟通可能会陷入长达数月的真空——不回电子邮件之类的。他们的工作是阅读和探询项目——可他们简直比在亚马逊丛林里的小屋工作还难找到人。

投售是一场运筹帷幄的芭蕾。每次往返至少要仪式性地拖一周,然而一个月或两个月后,搞不好某个专员攒足了兴趣,同意面对面会谈:

奥斯卡:会面中,他们要求你向他们从头到尾再报一遍项目(尽管他们应该已经读过了)。报完,他们通常会询问预先写好、一体适用、充斥时髦字眼的问题……他们对投售总是若即若离,而且每次他们都会告诉你其他所有专员的事情,这些专员都必须核可这个项目,项目才能继续推进。

你离去后,他们就把你忘了……而你必须跟进,循环重新来过。惨的是,专员根本不会告诉你「可以」或「不行」。如果他说「可以」,后来项目无疾而终,或者交付制作然后爆炸,那就是他的责任。如果他说「不行」,后来项目在别家公司做成功,他也会因为看走眼而被责备。说到底,专员能不扛责任就不扛。

照这样说,投售游戏就是让球滞空,能停多久就停多久。只是要为一个构想拿到期约,内含一笔只是宣告意向意味的款项,通常需要该公司其他三个部门的核可。期约的文件一签好,新的拖延流程就开始了。

奥斯卡:他们会跟我说他们期约的文件太冗长,不方便四处传递,他们需要一份短些的提案文件,说不定他们突然也想对某些概念做些改动。于是我们开会,交换意见,脑力激荡。

过程有一大部分只是让他们替自己的工作找理由。房间里的每个人都有不同意见,这样才有待在现场的理由。现场简直就是想法的大杂烩,偏偏他们讲话又穷极空泛,净挑最概念性的术语讲。他们以身为营销达人和犀利深思而自豪,但出口的统统是泛泛之论。

这类专员说话爱用隐喻,也爱对观众怎么想事情、观众想要什么、观众对说故事的反应大发议论。很多人都往自己脸上贴金,以走入企业的坎伯(Joseph Campbells)注158自居——无庸置疑,这又是 Google、Facebook 和其他同类的巨兽级企业的「哲学」风行草偃。

或者他们会说「我不是说你该做X,但也许你应该做X」;既叫你做某事,又叫你不要做。你愈逼问细节,细节就会埋进更深的迷雾中。我尝试译码他们的五四三,告诉他们我以为的意思。

另一种状况下,专员会彻头彻尾、全心全意地同意编剧提出的每件事。接着,会议一结束,他马上寄出一封电子邮件,指示她做相反的事情。或者等几个礼拜再通知她必须重新构思整个项目。说穿了,如果只是跟编剧握完手就让她着手工作,那要一个执行创意襄理何用——更不用说五或六个了。

换句话说,如今电影和电视制作跟不当培训员工(以拖延PPI给付)的会计公司大同小异,跟狄更斯笔下詹迪斯诉詹迪斯的案件没什么两样。过程拖愈久,就愈有更冠冕堂皇的理由,让中间职位无止尽地倍增,五鬼搬运更多钱,实际做事的人却连钱都拿不到。

奥斯卡:而且这全都只是为了一份(目前)十五页的文件。现在,把这一切外推,外推到更多人,一个脚本,一个导演,制片,更多专员,摄影,剪辑——你现在对这产业的疯狂有个谱了。

再追下去会踏入的领域,或许可称作狗屁经济的空想范围;既然是空想,也就是研究最难触及的部分,毕竟我们没办法知道执行创意襄理到底在想什么。就连私底下确信自身工作毫无目的(照目前所知的一切看来,差不多就是指他们全体的工作)的那些人,都不大可能向一个人类学家吐实。所以你也只能猜了。

不过我们每次去看电影的时候,都能观察到他们的行动。「事出必有因,」奥斯卡说,「电影和电视影集会这么——我就直说了——烂,不是没有原因的。」

§

金融的宰制保证了这种竞争游戏嵌入企业生活的每个层面,甚且侵入从前被看成是企业对立面的机构,譬如大学和慈善团体,尽管在其中一些机构里,竞争游戏的泛滥程度还未臻至狗屁之巅,也就是好莱坞。然而不管在哪里,数千小时的创意心力都确实地因为管理封建制而付诸东流。我就再谈一次科学研究、或高等教育领域。如果补助机构仅资助全部申请件的百分之十,意思就是投入准备申请的那百分之九十的作业,就跟投入制作阿波罗尼亚那胎死腹中的电视实境节目《胖到干不动》的推广影片一样无谓(甚至更无谓,真的,因为申请研究补助的过程,事后多半没办法说成那么引人入胜的轶事)。浪掷人类的创意能量到了荒唐的地步。最近有一份研究,判定欧洲大学每年在失败的申请案上耗费了约十四亿欧元。注159这笔钱若不是这样花掉,显然可以用来资助研究。

我在别本书写过,过去数十年科技停滞不前,一个主要原因是科学家也必须耗费大把时间彼此较劲,要让潜在的金主相信,他们已经知道自己会有什么发现了。注160最后,没完没了的内部会议仪式,根本也都是内部营销的练习。私人企业的动态品牌协调人跟东岸远见经理 注161在仪式上展示他们的 PowerPoint 投影片、心智图,以及穿插丰富图像的亮丽报告。

我们已经见识过,在产业内部,大量辅助性质的狗屁工作是怎么在这类内部营销仪式的周边集结成群,譬如被僱来准备、编辑、拷贝投影片或报告,或为之提供图像的人。在我看来,这一切都是管理封建制固有的特征。人们曾经结合相对简单的指令链和非正式的恩庇网络,治理大学、企业、电影制作工作室和类似的机构。而今,我们置身于赞助提案、策略视野文件和开发团队投售的世界,放任新设且更加无谓的经理阶序一层层叠床架屋,没完没了;任职其中的男男女女顶着叠床架屋的头衔,企业行话很溜,但对据说要归他们管理的工作实际做起来是怎么一回事,完全没有第一手经验。或者,他们干尽能力所及的每件事,来把管理的职责忘得一干二净。

注155:匿名来源,转引自Alex Preston, “The War Against Humanities in Britain’s Universities,” Guardian, Education Section, 1, March 29, 2015.

注156:有人会主张,杜象(Marcel Duchamp)把小便斗摆在艺廊,宣称那是艺术作品,如此开启了管理主义进入艺术界的门。无论如何,他终究被自己开启的门吓坏了,生命最后几十年都拿去下西洋棋。他辩称下西洋棋是少数几件他做得来又不大可能商品化的事情。

注157:许多人提示我,许多当代电影脚本洗碗水般的平庸,甚或明明白白的不连戏,原因之一是这些冗员当中,每一个照例都要改动至少一、两行台词,不然没办法说他们对最后的产品有些微影响。我看完《当世界停止转动》(The Day the Earth Stood Still)惨不忍睹的二○○八年重制版时,第一次听到这个说法。整个剧本设定的走向,似乎指向一个恍然大悟的时刻,外星人终于了解人性的真实性质(他们大致不邪恶,只是处理哀恸的方式特别拙劣)。可是当那一刻到来时,外星人压根没有说出这句话。我问一个业界朋友怎么会有这种事,他说我望穿秋水的那句台词,他笃定九成九有写进原本的剧本,势必是某些无用的专员插手改掉的。「你想,任何制作的周围通常都有成打的这些家伙盘桓不去,每一个都觉得要挺身而出,至少做一处修改——不然他们哪有什么借口待在那里?」

注158:坎伯是宗教史家,他的书《千面英雄》(The Hero with a Thousand Faces)主张所有英雄神话都有相同的基础情节。卢卡斯(George Lucas)发展原初的《星际大战》三部曲的情节时,该书起了莫大的影响。如今,坎伯那「英雄叙事有一种普同原型」的主张,在史诗或英雄神话的学者之间,顶多被当成某种具有娱乐效果的古玩,但因为几乎每一个剧作家和制片人都熟悉那本书,又企图用那套说法编剧本,坎伯提出的分析对现在的好莱坞电影来说,恐怕会非常有效。

注159:Holly Else, “Billions Lost in Bids to Secure EU Research Funding,” Times Higher Education Supplement, October 6, 2016, accessed June 23, 2017. www.timeshighereducation.com/news/billions-lost-in-bids-to-secure-european-union-research-funding#survey-answer.

注160:“Of Flying Cars and the Declining Rate of Profit,” Baffler, no. 19 (Spring 2012): 66–84,扩写的版本收录于大卫.格雷伯,《规则的乌托邦》,页一六七——二二六。

注161:这些标题其实是用随机的狗屁工作职衔产生器制造的,产生器在BullShit Job网站,www.bullshitjob.com/title。

结论,并简短回顾三层次的因果关系

走笔至此,是时候回顾欧巴马总统对医疗照护改革的评论,把线索逐一兜拢了。欧巴马锐意保留的「一百万、两百万、三百万份工作」是专为前文描述的这种种过程所设,也就是毫无用处的行政和管理职位,一层又一层,简直永无止尽的增长。增长的原因是没有分寸地套用市场原则,在此个案中是医疗照护产业。美国的医疗照护体系一直以私营为主,在富裕国家中堪称独树一帜,跟我们迄今检视的多数情境略有不同。撇开这一点,公与私、经济与政治盘根错节的状况,还有政府保障私有利润的角色,就跟引入竞争游戏的产业如出一辙——其实在欧巴马之后更形严重。国家健保体系部分私有化的加拿大或欧洲,也开始出现类似的发展。那些利润至少有一部分保证会重新挹注于创设高薪、体面,但狗屁至极的办公室工作,在每个个案中都是如此(而在美国健康照护改革的个案中,更多半是有意为之)。

我在本章开头谈到因果关系的不同层级。个体创造或接受狗屁工作的理由,不见得跟这类工作倾向在某段时间、某些地方(而不是其他时间和地方)滋长的原因相同。反过来说,驱动这类历史变迁的深层结构力量,也不同于规定公众和政治人物作出反应的政治和文化因素。本章大部分探讨的是结构力量。狗屁工作存在已久,这一点无庸置疑,不过如此无谓的僱佣形式,伴随着实在工作益发的废冗化,则是近几年的现象。一般的误解是,这一切跟服务部门的崛起有某种牵连。撇开这样的误解,种种迹象都显示狗屁工作的滋长跟金融与日俱增的重要性,有莫大的关联。

企业资本主义是这样一种形式的资本主义:由大型、按科层原则安排的公司,实行大部分的生产,起初是在十九世纪末的美国和德国诞生的。二十世纪大部分时间里,大型工业企业对所谓的「高度融资」敬而远之,某种程度甚至还抱持敌意。致力生产早餐谷物或农业机具的公司里,主管会认为自己跟公司生产线上的工人有更多共通点,而非跟投机客和投资人投缘,公司内部的组织形式也反映出这一点。晚至一九七○年代,金融部门和主管阶级(亦即各种企业科层体制的上层)才实质合流。CEO开始用股票选择权付自己薪水,在八竿子打不着的公司间来回调任,拿他们能解僱的员工数字沾沾自喜。这就启动了一个恶性循环:企业不再对工作者忠实,所以工作者不再对企业忠实,才有必要愈来愈密集地监督、管理和监视。

这样的重组在更深的层次上引发一波波连缀的潮流,从政治感知方式的变迁,到科技研究方向的变迁,后续几乎每样事物都深受影响。这里只提一个特别能说明情况的例子:回到一九七○年代,那时各行各业还只有银行热衷于使用计算机。经济的金融化、信息产业大发利市,还有狗屁工作的滋长,这三件事似乎有密切的关联。注162

结果,既有的资本主义形式不只是经过某种重新校准或重新调整而已,从许多方面来说,这次重组标志的是跟过去曾经出现的形式彻底断裂。若说狗屁工作的存在似乎悖离了资本主义的逻辑,那么狗屁工作滋长的一个可能原因,说不定是因为既存的体系不是资本主义——不然我话不要说太满:凭亚当.斯密和马克思的著作是认不出这种资本主义的,换成米塞斯(Ludwig von Mises)或傅利曼(Milton Friedman)也没办法。由于经济和政治的诫命大幅融合,这个体系愈来愈以搾取租金为主轴,它的内在逻辑跟资本主义大相迳庭。这里的内在逻辑就是马克思主义者挂在嘴上的、体系的「运动法则」。从许多方面来看,既存的体系都像刻板的中世纪封建主义,两者展现了相同的倾向,即创设没完没了的领主、家臣和家丁等阶序。其他方面则有深刻的不同,最明显的是既存体系的经理人风气。此外,整套科层机器并未取代旧式工业资本主义,反倒是霸王硬上弓,以一千种不同方式、在一千处接点上跟工业资本主义搅和在一块儿。也难怪这种处境会让人严重混淆,就连亲历其事的人都搞不清楚状况。

本章探讨的是结构层级。接下来的两个章节,我会转向政治和文化的层级。在这个层级要当「不沾锅」是不可能的。既然存在各种形式的无谓僱佣关系,人们为何没把这个现象当成重大的社会问题?光是问出这个问题,就带有人们实在应该认真看待的意思。就此而言,原本的专文显然在倡议这方面起了某种催化作用,该文掌握到了一种广泛存在的感受,但彼时尚未在廊外寻得知音,只是感觉社会的组织方式有些地方错得离谱。那篇文章提供了一系列框架,让人们有所凭借,能开始从政治的观点思考那些议题。接下来,我会接着该文的余绪,更按部就班地思考当前的劳动分工有什么广泛的政治意涵,还有,面对这样的处境,我们也许可以做些什么。

注162:本段的论证是《规则的乌托邦》的导论的论证非常缩略的版本。大卫.格雷伯,《规则的乌托邦》,页四三——五六。

上一篇 回目录 下一篇