中文马克思主义文库 -> 参考图书·阶级斗争文献 -> 不向风暴低头——战时日本印刷出版工人的抵抗(1981)

第六章 与广大群众相结合

成立出版工俱乐部的准备工作

把和工会改组为俱乐部的工作,是从一九三六年(昭和十一年)年底开始的。

会员们开始对新方针进行讨论,为了给新组织起一个名副其实的名字,进行了广泛的征名活动。从收集到的大量建议中,我们采用了“出版工俱乐部”这个名字[1]。

然后我们在芝区田村町四丁目(现在的西新桥)的路口租了一栋两层小楼,用作办公室。押金是一百元,租金是二十元。安久罢工的核心人物岩田住在一楼,管理办公室。他的妻子叫喜久枝,以前参加过共产党的活动,是个既漂亮又干练的人。为了让办公室更像样,得有黑板才行。以前帮过忙的一位胶版工为俱乐部做了一块二间半[2]的大黑板。还有人捐献了将棋[3]和围棋。我们把玻璃板嵌在桌子上,再把厚纸板剪开,贴在玻璃板上,就成了手工制作的油印台,它非常好用,此后就成了我们开展活动的武器。

作者站在位于芝区田村町的出版工俱乐部办公处门前

和工会改组为出版工俱乐部后,马上迎来了一九三七年(昭和十二年)的元月,我们在西神田亭举办了新年庆祝会暨俱乐部成立大会,参加大会的有两百人。虽然叫成立大会,却不像和工会时期举行的集会那么严肃拘谨,以会员们表演才艺、唱歌,上演落语[4]和戏剧为主。其中一出是根据采购部的会员们的活动改编的宣传性戏剧[5],还上演了小山内薰[6]的《儿子》[7],这些都是符合运动的大众化的方向、与俱乐部的成立相符合的剧目。

出版工俱乐部的成立仪式(1937年1月14日)

柴田向我们这些活动家强调指出:

“迄今为止,我们都只是跟寻职会对抗,但从今以后,我们要扩大自己的活动。我们必须广泛地吸收和组织工人。大工厂里有工会,那里的工人可以依靠组织的力量来改善自己的生活。但是,中小微企业的工人却没有组织来保卫他们的生活水平。我们当前的目标,就是要把这些不能参加工会、觉悟比较低的中小微企业的工人给组织起来。所以,不要讲难懂的话,而要去多多认识人。要广交朋友,通过他们,尽量争取这类工厂中的正式工,培养他们的协作意识。对那些吹嘘自己搞过工人运动或左翼运动、对我们的运动吹毛求疵、又对我们的运动冷眼旁观的人,也就是说,那种好像烧过的柴火

[8]一般的人,没必要理睬他们。当你们走访工厂时,会有很多怀着纯真的正义之心的年轻人。重要的是把这些人争取过来。我坚信,如果你们能够明白这一点,并照此发展运动的话,俱乐部就一定能够发展壮大。”

柴田根本看不上那些吹嘘自己参加过工会运动、或是以自己属于知识分子而沾沾自喜的人。相反,他关注的是围绕那些阶级觉悟还不高的青年工人开展活动。

有一次,一个人找上门来,批评了出版工俱乐部,说俱乐部的活动太缩手缩脚了;这个人以前曾是横滨市电[9]工会的干部,但当时已经什么活动都不参加了。柴田毫不客气地反驳了他:

“那你现在又搞了什么活动呢?光讲大道理,却一点实事都不干,这样做又有什么用呢?一个人的价值,并不仅仅取决于能否像学者一样知识渊博。看看那些青年吧,他们正在参加俱乐部的活动,努力把采购部的草鞋运给工人。他们知道,这样做有利于印刷工人的团结,所以他们才会这么做。在我看来,他们比你更了不起。你也跟他们一起,为了工人而行动起来吧。大道理还是留到以后再讲吧。”

然后他又对我说:

“那个人还说什么,‘革命到来时,我就会拿起枪到街垒上战斗。’但是,革命形势到来的时候,不管是谁都会这么干。重要的是如何改变现状。我们现在做的这些互助运动、介绍工作和采购物资之类的活动,不管多么小、多么不起眼,只要我们做了,就能帮到工人,吸引大量工人加入,然后再对他们进行阶级教育,提高他们的觉悟。这才是最重要的事。光在嘴上大唱革命高调,是毫无用处的。”

他用这些话,鼓舞我们投入活动。

俱乐部的工作重心是工厂。在工厂里有无数的青年工人,他们的阶级意识可以说是一张白纸。这些青年只有小学学历,顶多也只有高等小学[10]学历,所以他们几乎没有阶级觉悟,甚至可以说他们对阶级问题一无所知。这些青年出身贫苦家庭,尝尽了贫穷的滋味,小学毕业后,为了减轻家庭负担和补贴家用,就不得不出来打工。在工厂里,他们工资少,工时长,不管干多久,都没有出头之日。这些青年的人生中一无所有,对他们来说,整个世界是惨淡无光、毫无前途的。

但是,这些青年拥有一切青年都具备的、青年特有的品性:他们拥有正义感,渴求进步,发自内心地憧憬高尚的事物,怀有改变未来的理想精神。他们全都具有惊人的能量,使他们能够为了正义而忍受任何艰难困苦。

出版工俱乐部要把这些人才集结起来,帮助他们体会到为大家奉献的快乐,通过俱乐部的活动来训练和锻造他们,以此为契机,推动运动进一步向前发展,最终把他们培养成阶级斗争的有用之才。

以群众为基础建立组织

写到这里,我必须澄清一件事。柴田曾是战斗工会“全协”的会员,但是,全协覆灭后,他并没有参加其它工会的活动,相反,他却成立了联谊会性质的和工会与出版工俱乐部,直到他庾死狱中为止,他都在坚持开展这种活动,他为什么要这样做呢?

只要思考一下当时的形势,就能明白了。当时,统治阶级对反对战争的日本共产党和全协进行了严酷的镇压。共产党遭到了不断的、无情的镇压。著名的小林多喜二和野吕荣太郎[11]就是在那个时期被捕遇害的。另一方面,以佐野学[12]和锅山贞亲[13]为首的一批共产党最高干部也转向[14]了。为了驱除混入党内的特务,还引发了“特务审查事件”[15]——这是统治阶级炮制的阴谋,因为共产党勇敢地反对侵略战争,所以统治阶级就要极力破坏共产党的威望。

柴田所属的全协也多次遭到镇压,在一九三三年(昭和八年)二月、一九三三年十一月、一九三四年六月、一九三四年七月的几次大镇压中,大批全协活动家被捕,全协几乎被彻底摧毁了。

这就是当时的工会运动的大致状况。信奉天皇制、鼓吹“建国精神”的日本主义派、国家主义派的工会趁机利用这种形势,企图把劳资和谐的精神强加给工人。

在工会运动当中,既有被右翼社会民主主义者把持的工会,也有一些由左翼社会民主主义者领导的工会,前者的代表是劳动总同盟(以下简称“总同盟”),后者的代表是日本工会全国评议会(以下简称“全评”)。当时,总同盟处于社会大众党的影响之下,打着“反资本主义、反法西斯主义和反共产主义”的旗号,但这“三反纲领”落实到实际中,就是迫使工人接受反共思想和劳资和谐思想。柴田当然是反对工会中的这些倾向的,所以,我认为他不愿参加这些工会,也是很自然的事。尽管全评坚持阶级立场,并试图组建统一战线,但它的主力是公共事业的运输工人,私营企业的工人很少,所以它没有太大的力量。更要命的是,全协覆灭后,特高就腾出手来,加强了对全评的镇压。

柴田很赞赏全协的阶级觉悟,曾参加过全协的活动,但是,他也认为全协沉溺于街头活动,并对此进行了强烈的批评。他认为,如果不建立起一个拥有群众基础——而不是以街头活动为基础——的组织,就无法保卫工人的生活与权利,也无法阻止即将来临的战争,不能赢得和平。后来,在一九三〇年夏季的红色工会国际第五次代表大会上,全协的方针和活动遭到了批评。我认为,正是这些批评,促使柴田选择了以联谊会的形式开展活动的方针。在编写本书的过程中,我走访了许多人,向他们打听柴田的事。比柴田稍早一些加入全协的中岛良助[16]告诉我,柴田在后来的活动中,努力避免重新犯下全协的活动中的错误。中岛说:

“我在参加全协活动时,负责分发《赤旗》

[17],结果被关进了市谷刑务所

[18],最后被判了缓刑,才从牢里出来。当时,在红色工会国际第五次大会上,洛佐夫斯基

[19]就日本问题做了报告,这个报告的内容及决议传达下来后,对我们的思想造成了雷击一般的震动。我记得,在读那份文件时,我在上面划了好多红线。文件的内容是:全协是日本的革命工会,但它的活动家在开展工会活动时,却不懂得根据冷静的计算来决定前进还是后退,还批评了把工会和思想团体混为一谈的错误,并决定对此加以纠正。当时领导共产党中央的是田中清玄

[20],他的领导加剧了全协的错误。在极左方针的指导下,哪怕是在没有条件的情况下也要鼓动罢工。因此,在全协内部,形成了批判中央方针的‘刷新同盟’。虽然我是追随中央的,但刷新同盟的佐藤秀一(当时在大仓印刷工作)却来做我的工作,想劝我跟‘刷同’走,但我对他说:‘对抗中央是错误的’,反过来说服了他,最后我们就各走各的路了。佐藤是个灵活的人,在理论方面比别人更胜一筹。当时‘刷同’正在牛込、神田开展‘冰水斗争’。在牛込和神田的微型装订工厂里,工时十三小时是很普通的事,就是在盛夏的酷暑中也得拼命地干活。所以就到那些工厂里,开展了‘给我一杯冰水,什么都不加也行’的斗争。在这个斗争中还要争取十分钟休息时间。这场斗争很快就扩散到了许多工厂里。到了这一步,属于中央派的我们就到处撒传单,鼓动市电罢工。全协虽然具有革命的精神,但那时候的活动却充满了错误,不怎么考虑客观条件。所以,读了红色工会国际五大的决议后,我进行了深刻的反省。我根据这些反省,观察出版工俱乐部的活动。我看到,俱乐部的活动,都是围绕着工厂工人的多方面要求而开展的,我认为这样做是很明智的。”

当时中岛良助正处于缓刑期,所以他不能太接近俱乐部,不过,他在一旁客观地观察了俱乐部的活动。

在这里,参考洛佐夫斯基在日本委员会上做的报告,把红色工会国际的批评意见部分摘抄如下:

“日本现在的经济危机、大规模失业、农业危机、出口萎缩、大众贫困等客观状况,对工会的发展构成了有利的形势。然而,在这两年时间里,日本的工会却倒退了。之所以倒退,固然是因为统治阶级的镇压,但同时也是因为策略错误、群众活动不够充分、不懂得如何与群众相结合。在全协的活动中,充斥着不该在工会中使用的左翼言辞。‘武装罢工’、‘必须对资产阶级实行恐怖’、‘杀死背信弃义的领袖’。革命的高调虽然喊得震天响,归根结底也不过是儿戏罢了。这种把考虑工资和工作日问题的人当成机会主义者、以为自己还有更重要的课题要考虑的思路就是根本原因。抱着这种思路,组织自然发展不起来。高喊这类口号的干部,必须让他们暂时离开领导岗位。派别组织‘刷同’必须解散

[21]。”

就像中岛说的那样,对全协的街头活动抱有疑问的柴田,或许对这个批评意见产生了强烈的共鸣。随着法西斯主义日渐猖獗,无论是左翼还是右翼的合法工会,容身之地都越来越小了。我认为,柴田正是考虑到了这一点,才会认为联谊会是组织工人的最佳形式。后来,在出版工俱乐部的活动中,一些会员多次声称俱乐部的活动方针太软弱,并主张应当把俱乐部转变为工会,组织差点就要分裂,也有不少会员脱离了俱乐部。但是,柴田从始至终都在强调,以联谊会的形式开展斗争,才是正确的做法。随着俱乐部的发展,我越来越相信这才是正确的路线。

俱乐部的活动是扎实的。我们埋头发展会员,收集到了一批工厂内的积极青年的名单,并制定了同他们进行具体接触的对策,照此开展工作。俱乐部吸引了许多怀着青年人的正义感的活跃工人。为了培养这些青年工人,俱乐部开展了多方面的活动。

出版工俱乐部的多方面活动

根据商工省的工业统计,在一九三八年(昭和十三年),印刷装订工厂共有三千九百三十二家,但员工人数为一百人以上的工厂仅占百分之一·七,而它们的产量占了整个产业的百分之六十,剩下的三千八百六十一家中小微工厂占了剩下的百分之四十。

就算是在大企业里,劳动条件也非常糟糕。

以凸版印刷为例,正式社员的工资是按月发放,而准社员的工资是按月或日来发放,工人则按日领薪,在食堂和宿舍方面,也有身份差异。

每天的工作时间是十个小时,从早上七点直到下午五点,但是,在开工之前,必须提前十分钟抵达工厂。如果迟到,就不能进厂,这一天就要被记为旷工。事实上,由于天天都要加班,每天的工作时间要远远超过十小时。

一月一日到一月四日是社休日[22],除此之外,只有星期天、十二月三十日和三十一日才能休息,但是,休息日是不发工资的。

在计算退职金时,工人还要遭到公司的压力:如果公司判定工人“严重败坏工厂风纪”,“品德明显不良”,或是“多次警告仍然不能按时出勤”,就会被解雇。有时候,被解雇的工人连一分钱退职金都拿不到。

大公司的情况就是这样,然而中小微工厂的工人,更是个个都有一肚子吐不出来的苦水。许多工厂只有在每月的第一个和第三个星期日才会放假,天天都要加班,就算是干得这么苦,工人也只能勉强糊口。对于在中小微工厂工作的工人来说,无论他们是否愿意,成立一个组织来保护他们的权益的条件都已经成熟了。

出版工俱乐部每月都要举行一次大会,特高警察总是会来“参加”,但是,当特高离去、议程结束之后,我们就会用大家都能听懂的话来讨论国内外形势,对大家进行启蒙。俱乐部的活动逐渐变得丰富起来。从和工会时期就存在的采购部得到了进一步的发展。求职部也与各家工厂加强了联系,积极地为失业者找工作。对于那些找到了工作、却连上下班的车钱都出不起的失业工人,俱乐部还会借给他们交通费,金额相当于那个时候的三元,足以购买一个月的市电车票,等到他们开始工作之后再偿还。这样他们就不会因为买不起车票而无法上班了。

俱乐部还开展了文化娱乐方面的活动,它频繁地组织俳句的运座会[23],还有将棋比赛,发动各工厂参加。久板荣二郎[24]的戏剧《神圣家族》在筑地小剧场上演时,俱乐部把整个剧场租了下来,举办了为期一天的会员专场。这出戏的主角是一个活版工,这使我们能够更容易地劝说大家来观看。

在和工会时期,多亏了小野印刷的老板的好意,以及会员们的协助,我们才能印刷会刊。但是,改为俱乐部后,这种手工业式的做法就不能满足要求了。《俱乐部新闻》是在神田的冢田印刷厂印制的;有一位会员在那家工厂工作,他说服了老板,让老板给我们优惠价。我们的印量是一千份左右,印刷费是九元左右。一位会员向冢田印刷的老板介绍了俱乐部的宗旨,请求老板给我们打折,老板同意了,他还说了一番同情的话:

“像出版工俱乐部这样让工人聚在一起增进友谊的组织,我认为是非常必要的。我一直希望工人能过上好生活。将来的工人不应住在城市里,而应该住在郊外的漂亮的小房子里,周围围着花坛,生活在这样舒适的环境里。这是我唯一的理想。”

出版工俱乐部非常感激这位老板的善意。毕竟我们的会费标准并不高:日薪一元以上的会员,每月交十五钱,日薪不到一元的会员每月交十钱,失业的会员不用交会费,所以我们的资金非常紧张,从这么点资金当中挤出印刷费,是件艰难的任务。

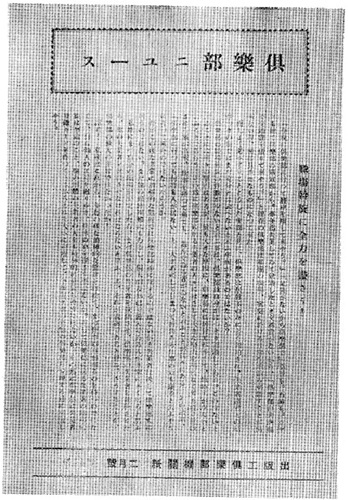

原本以为已经全部毁于战火、但后来又重新找到的《俱乐部新闻》

每年正月,各支部都要举行新年会。无论哪个团体都会这么做,但出版工俱乐部有个独特之处,就是它总是让新加入的活动家来组织新年会,从当日的准备到具体实施,再到接待参加者,都由新人包揽。此前一直浑浑噩噩地混日子的青年活动家,在这种活动中找到了人生的意义,便全力以赴地组织新年会。先是策划活动、租赁会场,搞定之后再跟各工厂联络,敲定当天的日程安排。年轻的干部付出的巨大努力获得了回报,许多工厂的工人前来参加新年宴会。年轻的干部虽然神色紧张、手忙脚乱,但还是努力主持宴会。在这种友好和谐的氛围中,新年宴会圆满结束了。

新年会结束后,柴田总是会听取新加入的活动家的报告。然后他们就会交流意见,讨论哪些方面做得很好,哪些方面做的不好。最后他就会诚恳耐心地鼓励他们:

“你们不要以为这些工作是琐碎小事。通过这些工作,可以把未组织工人给团结起来。只要我们不停地开展这些活动,就一定能够把整个东京的印刷工人给团结起来。但是,这只有你们这些年轻人才能做到。年纪大的人,回到家里,还得照顾老婆孩子。他们都被家庭拴住了。要让他们像你们那样去做事,实在太勉强了。只有你们这些具有正义感的青年,才会奋不顾身地为他人工作。这就是我对你们的期待。想一想吧,把你今天的生活跟过去的生活比较一下,为帮助他人而全力工作不是更带劲吗?”

我们不光举办新年宴会。那些来参加将棋比赛、俳句会和运动会的人,起初只是因为爱好才来的,但是,到了一定程度,我们就会有意识地让他们做点什么事,提高他们的思想觉悟。

在一项活动中完成了杂务的新活动家欣喜地参加了接下来的活动。而且他们还在上班的时候挤出时间,无偿地参加活动。

中岛讲述了他的感想:

“我认为柴田氏是这么想的:重点在于,要让尽可能多的工人觉醒起来,让他们懂得工人阶级才是革命的阶级。现在要唤醒这种觉悟,有很多机会,比如选举。但在那时候的活动中,就只能逐个逐个地培养工人的自觉。在这种情况下,如果把那些只会高谈阔论马克思主义的伪知识分子给聚集起来,也不会产生什么力量。他认为作为物质力量的工人本身才是重要的,并坚信工人身上具有建立革命力量的条件。所以说,没必要唱高调、讲大道理。让女工读《居里夫人传》,哪怕受到感动的只有三四个女工,这样做才是重要的。他在跟工人谈话的时候,会非常慎重地选择字眼。他不讲当时的进步人士偏爱的那些字眼,总是用平易近人的方式讲话。

“参加出版工俱乐部的活动的人,并不都是勇敢的人。就连已经去世的福田君

[25]那样温和、性格软弱、连朴素的阶级觉悟都没有的人,也受到了柴田氏的鼓舞,他们虽然觉得我们做的事情很吓人,但是看见我们在选定这条路之后就会义无反顾地走到底的样子,好像也感受到了柴田的非凡的领导能力。我想,一个单纯的鼓动者,是不可能像柴田那样指导和培养这些人的。在我看来,他毫无私心、为运动鞠躬尽瘁的人格——换句话说,就是作为革命家的人格魅力,把这些人给吸引过来了。”

是联谊会还是工会?

正当我们积极开展这些活动时,国外发生了一件大事,对日本产生了决定性的影响。这就是一九三五年(昭和十年)的共产国际第七次代表大会,这次大会提出了这样的方针:为了打倒法西斯主义,全世界劳动人民必须携手斗争,也就是要组成反法西斯统一战线。

此时,在二·二六事件后,日本的法西斯主义风潮变得越来越强大了,因此,共产国际的方针开始出现在报纸和杂志上,它们急切地宣告,为了反抗法西斯主义,从左翼到自由主义者都应当联合起来,建立广泛的人民阵线。但是,本应成为反法西斯统一战线的核心的日本共产党,已经在接二连三的镇压中瓦解了。尽管如此,还是出现了一些符合这些报道的期待的动向,这确实是事实。

此时,工农无产协议会(后来改为日本无产党)与全评、东京交通工会、东京市从业员工会等组织联名向社会大众党建议,共同进行反法西斯斗争。

围绕着这个问题,出版工俱乐部内部出现了一个问题。

当时,高津正道[26](战后当上了社会党籍的国会议员)建议,把东京印刷工会和全评旗下的东京出版工会(東京出版労働組合)合并为东京市印刷工拥护联盟(東京市印刷工擁護連盟),并邀请各团体参加恳谈会,也邀请了出版工俱乐部。这件事引发了本部和神田支部之间的矛盾。

当时神田支部设在小石川诹访町的一个姓“向”的人的住宅的二楼。它跟芝支部和深川支部一样,会员都是完全没有参加工人运动的青年,但是它的会员当中有几个人,出身于学生运动,有过工人运动的经验。在这些人看来,出版工俱乐部的活动方式——自称是帮助失业工人的联谊会、在工厂廉价出售货物、通过棒球比赛和俳句活动发展新会员——实在太缩手缩脚了,并不符合当前形势的要求,所以,他们开始主张,应当把出版工俱乐部转变为工会。自从他们产生了这样的想法之后,他们对俱乐部的活动,自然就不像以前那样积极了。在行动之前,他们总要长篇大论一番,说什么形势如此如此,这般那般什么的。

柴田既没有邀请这些人参加学习会,也不太愿意把自己的想法告诉他们。另一方面,这些人很可能认为,柴田把许多青年吸引到自己身边,利用青年们对自己的敬意,把青年们当作手脚来使用,并把青年们束缚在低水平的运动上。一九三六年(昭和十一年),无产阶级政党——社会大众党在大选中取得了大跃进,众议员人数从五人猛增为十七人[27],工人运动也出现了短暂的上扬,他们就觉得,这证明了他们的信念是正确的,变得更加坚定了。于是,本部和神田支部就发生了论战。柴田和白石每晚都到神田支部去,就路线问题进行争论。我们也间接地得知了论战的结果。

最后,由于路线问题得不到解决,以Y[28]为首的一些人脱离了俱乐部,成立了以高津正道为首的印刷技术员协会(印刷技術員協会)[29]。Y回忆道:

“最后,我们跟白石君就下列事项达成了妥协:在发生罢工时,像你们这样的联谊会是没有能力站出来领导罢工的。所以,每当发生罢工时,就应该让协会来处理,作为交换,我们会让那些觉悟较低、尚不足以参加工会的工人参加俱乐部。白石君笑着说,‘那就这样吧’,接受了我们的意见。在印刷技术员协会的成立仪式上,他代表俱乐部向我们祝贺。”

但是,双方其实并没有进行过这样的合作。

柴田的态度与白石截然不同。他坚决反对这次分裂,甚至用这件事来教育我们青年。他解释说,战斗工会一个又一个地被镇压了,所以,在这种形势下,就算我们打出工会的招牌,也还是无济于事,他还批评说,这些人把高津正道这个名人抬出来背书,这种做法是权威主义,在目前形势下,把俱乐部改为工会的主意显然是错误的。他强调指出,在严厉的镇压下,要想维持和发展组织,就只能像俱乐部现在这样开展活动,让每个会员自主活动,在工厂扎根,培养大量的青年。最后神田支部只有这一小批人分裂出去。后来Y当上了印刷技术员协会的书记长,但是三年后,这个组织就不复存在了。

在决定运动的发展方向时,柴田总是非常慎重。

“黑帮在敲诈勒索的时候,会充分考虑对方的力量。如果对方太强,他们就不会敲诈。小偷在入室行窃之前,同样也会对目标进行彻底的调查,这样他们才不会被抓住。没有哪个小偷会傻到闯入有警察把守的房子。不用说,在我们的运动中,也要考虑我们与对手的力量对比。不能在参加运动之后才考虑这个问题,要在开展活动之前——而不是之后——想出对策,这并不是怯懦,恰恰相反,这样做才是正确的。”

柴田用这个事例,来向我们解释:在开展活动时,必须始终考虑双方的力量对比。

在一九三七年(昭和十二年)四月三十日的众议院选举中,无产政党取得了大跃进:社会大众党有三十七人当选,日本无产党有一人当选[30],共有三十八人当选。特别是在东京第五选区参选的加藤勘十获得了五万四千票,这在当时是一个破天荒的数字,创下了最高纪录。

也就是说,在日共和全协遭到彻底镇压、被迫转入地下之后,许多反对战争的劳动人民通过给社会大众党和日本无产党投票,表达了他们反对战争、反对法西斯主义的意愿。

[1] 为了方便,“俱乐部”三字一般写成片假名“クラブ”。——原注

[2] “间”(間)是衡量地毯大小的单位,在东日本的大部分地方,二间半大约相当于4.5米见方的面积。——中译者注

[3] 将棋是一种流行于日本的棋类游戏,由古印度象棋演变而来。——中译者注

[4] 落语是日本的一种表演艺术,类似于中国的单口相声。——中译者注

[5] 制服和工作鞋之类的货物,是按照低于市场价的价格整批购入,然后再卖给会员的——这样可以给组织增加一些收入,也可以帮助工人从微薄的收入中省下一点钱。——英译者注

[6] 小山内薰(小山内 薫/おさない かおる,1881年7月26日——1928年12月25日),日本剧作家、表演家、小说家,日本戏剧革新运动的主将之一。《儿子》(息子)是他于1924年发表的剧作。——中译者注

[7] 这出戏(《儿子》)是新剧运动中的重要作品,而新剧运动又与筑地小剧场有着密切的联系。——英译者注

[8] 原文为“焼け棒杭”(やけぼっくい),直译为“烧过的柴火”,大概是指已经燃尽了激情、不愿做实事、只想冷眼旁观指指点点的人。——中译者注

[9] 日本的“市电”一般是指由市政府运营的电车系统。——中译者注

[10] 1900年,日本政府规定,小学分为普通小学和高等小学,学制均为四年;1907年改为普通小学六年、高等小学两年;1941年,普通小学改称“国民学校初等科”,高等小学改为“国民学校高等科”,学制不变。1947年,“国民学校初等科”改为小学校,“国民学校高等科”改为初中一年级和二年级。所以这里的“高等小学学历”即相当于初二学历。——中译者注

[11] 野吕荣太郎(野呂 榮太郎/のろ えいたろう,1900年4月30日——1934年2月19日),生于北海道长沼町,中学毕业后考入庆应义塾大学,就读大学期间开始参加革命运动,大学毕业后的第二天便因卷入“京都学连事件”而被捕,被监禁十个月。获释后进入产业劳动调查所工作,担任调查员。1929年4·16事件后再次被捕,被拘留了一个月。1930年1月参加日本共产党,同年开始编纂《日本资本主义发展史讲座》(日本資本主義発達史講座)。1932年底开始承担日共的重建工作,1933年11月28日因特务告发而被捕,因遭受毒刑拷打,健康状况严重恶化,1934年2月19日被送往医院后逝世。——中译者注

[12] 佐野学(佐野 学/さの まなぶ,1892年2月22日——1953年3月9日),毕业于东京大学法学院,毕业后曾在日本劝业银行和满铁东亚经济调查局工作。1922年7月参加日共,1923年2月当选为执行委员,同年5月流亡苏联。1925年7月归国,重建日共,1926年3月被判处监禁十个月。1927年12月担任日共中央委员长。1928年访问苏联,参加了共产国际六大,并当选为共产国际执委会常任委员。1929年3月受共产国际派遣,前往上海,同年6月在上海被捕,1932年被判处无期徒刑,1933年在狱中发表转向声明,宣布拥护帝国主义侵略战争和天皇制。1934年5月减为15年徒刑,1943年10月出狱。战后创立民主社会主义联盟并担任理事。还曾担任早稻田大学商学院教授。——中译者注

[13] 锅山贞亲(鍋山 貞親/なべやま さだちか,1901年9月1日——1979年8月18日),生于大阪府东成郡,小学毕业后当过车工。曾参加友爱会,后参加总同盟和日共。参与了日本工会评议会的创立。3·15事件之后,与佐野学一同负责党的重建工作。在1929年4·16事件中被捕,1933年与佐野学共同发表转向声明。1946年参与创立世界民主研究所并任理事,参加反共运动。1950年与佐野学等人创立民主社会主义联盟。——中译者注

[14] 转向(転向),本意为改变方向、方针、道路、职业,引申为改变思想主张或政治立场,在日本的社会运动中特指抛弃社会主义或共产主义立场,是“叛变”或“变节”的委婉语。——中译者注

[15] 1933年12月23日,时任日共中央委员会常务委员的宫本显治和袴田里见,对被怀疑为特务的两位中央委员大泉兼藏和小畑达夫进行审查,在审查过程中动用了肉刑,导致小畑达夫于24日身亡。此事曝光后,日帝当局趁机大肆污蔑共产党,造成了极坏的影响。涉及此案的宫本显治等人也分别被判处无期徒刑和长期监禁。史称“日本共产党特务审查事件”(日本共産党スパイ査問事件)。——中译者注

[16] 战后当过一段时间的日本共产党东京中央地区委员,在自家经营印刷业。——原注

[17] 《赤旗》(战前读音为せっき,战后读音为あかはた)是日本共产党机关报,1928年2月1日创刊,最初为半月刊,每月1日和15日发行。1935年1月20日发行第187期后,由于日共中央遭到彻底破坏而停刊。1945年10月20日复刊,发行至今。——中译者注

[18] 市谷刑务所(市谷刑務所/いちがやけいむしょ)原是警视厅锻冶桥监狱,1903年被内务省移交给司法省后,改称东京监狱。在1903—1910年间,东京监狱附近另有“市谷监狱”,经常被混淆。1922年改称市谷刑务所。1937年迁往巢鸭,改称东京拘留所(東京拘置所/とうきょうこうちしょ)。——中译者注

[19] 所罗门·阿布拉莫维奇·洛佐夫斯基(Соломон Абрамович Лозовский,1878年3月28日——1952年8月12日),原姓德里佐(Дридзо),生于叶卡捷琳诺斯拉夫省一个贫穷的犹太教师家庭,1901年参加俄国社会民主工党,曾在铁路工人中间开展组织工作。1903年移居圣彼得堡后被捕,被流放到喀山。1904年参加布尔什维克。在1905年革命期间,在1905年10月因袭击喀山警察局而被捕,三周后获释,12月又在圣彼得堡被捕,逃亡哈尔科夫后再次被捕。1906年7月至1908年5月被关押在狱中,随后被流放到伊尔库茨克,但在押送途中逃脱,从此流亡国外。1917年6月回国,并重新加入布尔什维克。1917年7月在全俄工会第三次代表大会上当选中央理事会书记。1918年1月11日被布尔什维克开除出党。1919年12月重新加入俄共(布)。1921—1937年间担任红色工会国际总书记。1937年改任副外交人民委员。苏德战争期间担任苏联新闻局副局长。1945—1948年担任苏联新闻局局长。1949年1月26日因卷入“犹太阴谋”而被捕,1952年7月18日被判处死刑,8月12日被处死。1955年11月22日平反。——中译者注

[20] 田中清玄(田中 清玄/たなか せいげん,1906年3月5日——1993年12月10日),生于北海道龟田郡,1927年4月考入东京大学,同年9月加入日本共产党,1929年退学,同年7月着手重建被破坏的党中央,并担任中央委员长,实行了武装暴动的极左路线。1930年7月14日被捕,1934年在狱中叛变,转为天皇主义者。1941年4月29日出狱,参加右翼运动。战后下海经商,从事建设业。——中译者注

[21] 《社会主义运动》,第二卷,第三百三十五页,美铃书房(みすず書房),一九六五年。——原注

[22] 社休日(しゃきゅうび)是指除了星期日和法定节假日之外、由公司单独规定的休息日。——中译者注

[23] 运座(運座/うんざ):一群人聚在一起,创作、朗诵、鉴赏俳句的活动。——中译者注

[24] 久板荣二郎(久板 栄二郎/ひさいた えいじろう、1898年7月3日——1976年6月9日),剧作家,生于宫城县名取郡,毕业于东京大学文学院,在读大学期间参加无产阶级戏剧运动。1934年参加新协剧团。《神圣家族》(神聖家族)是他在1939年创作的剧本。——中译者注

[25] 战后当过全日本印刷出版工会京桥支部会员。——原注

[26] 高津正道(高津 正道/たかつ まさみち,1893年4月20日——1974年1月9日),生于广岛县御调郡,1918年考入早稻田大学文学院哲学系,在学期间参加社会主义运动,1922年参与创立日本共产党,1923年流亡国外,1925年归国后退出日共,1927年参加劳农党,1937年参与创立日本无产党。战后参与创立日本社会党,并多次当选国会众议员,1954—1955年担任众议院副议长。——中译者注

[27] 1936年1月21日,立宪政友会在众议院中对冈田启介内阁提出了不信任案,于是冈田启介便宣布解散众议院,重新举行大选。在1936年2月20日的众议院选举中,社会大众党有18人当选众议员。——中译者注

[28] Y就是时任神田支部长的山崎早市(山崎 早市/やまざき そういち,1908年?月?日——1992年6月29日),他是主张把俱乐部改为工会的人之一,脱离俱乐部后,他参加了全日本出版工人协会,并担任书记长。——中译者注

[29] 但山崎早市在接受采访时说,他们成立的这个组织叫“全日本出版工人协会”(全日本出版労働者協会)。——中译者注

[30] 1937年3月21日,林铣十郎内阁宣布解散众议院,举行大选。在4月30日的大选中,社会大众党有36人当选,成为议会第三大党;日本无产党也有1人当选(加藤勘十)。——中译者注

上一篇 回目录 下一篇