中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 〔英〕阿萨·勃里格斯《马克思在伦敦》(1982)

9 科文特花园的革命

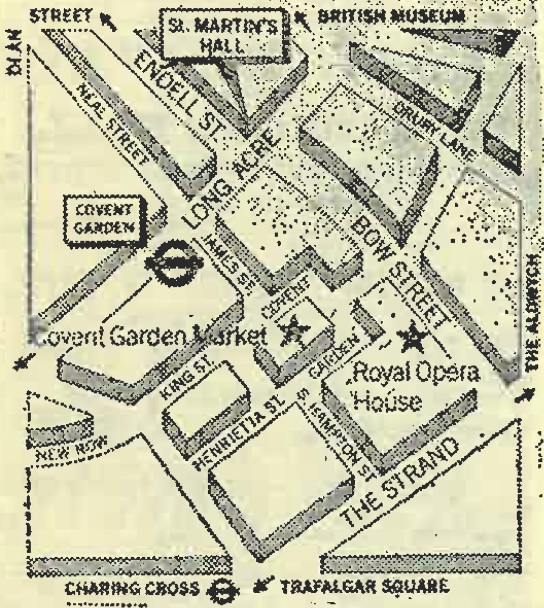

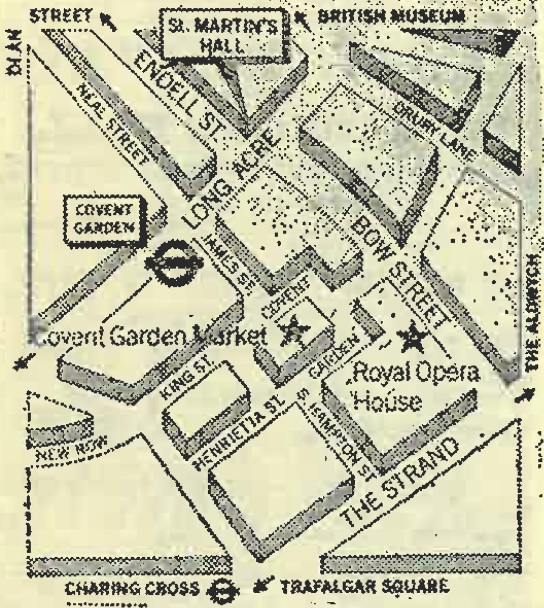

科文特花园(见第82页地图)是马克思在19世纪60年代期间的主要政治活动中心。这个地方离伦敦的剧院区很近,附近的大歌剧院房子是在失火后于1856—1888年间重建起来的。没有材料可以说明马克思曾去过那个地区,也没有材料可以说明马克思曾经逛过著名的科文特花园蔬菜水果市场。这个市场已经在1974年搬到巴特西去了。早在19世纪60年代,人们就已经提出了把这个市场搬走的要求。目前,这个地区已经变成一个供游客观光的地方。这里除了还有很少几幢房子留给当地工人居住外,大部分房子已成为时装用品商店、酒吧间、饭馆以及广告公司,虽然也还有些露天货摊。

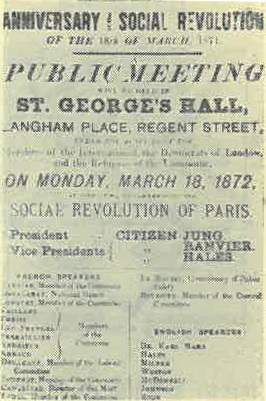

19世纪50年代至60年代初,到这个地区来的访问者当中包括一批社会主义者,这样,科文特花园这个看来比索荷更难于酝酿革命的地方,在马克思的传记中便一时突出起来。其原因在于,在朗-(艾克街,即离市场不远的地方,有个圣马丁堂(见第82页地图),这是第一国际在1864年9月25日开会的地点。

1964年第一国际在伦敦开会的通知

圣马丁堂很久以前就被拆除了。它曾遭受火灾,经修复后于1862年重新开放。圣马丁堂是用为表彰“群众音乐”的先驱者约翰·霍拉而募集的基金修建的,在1850年首次开放,在那里举行过多次音乐会。到1864年的时候,这个地方已经不是第一次用来对群众发出政治号召的场所了。

马克思至少有一次曾被邀请参加在那里举行的早期的政治活动,那是在1855年2月为纪念“各国人民在1848年的联盟”而举行的活动。但马克思鉴于赫尔岑的出席而拒绝参加,他还说:“我不赞成‘旧欧洲’可以用俄罗斯的血液来更新”。两年以后,在圣马丁堂举行了一次为期两周的会议,这次会议是由当时已有80高龄的英国空想社会主义者罗伯特·欧文召集的。

在19世纪的英国历史中,1864年是一个很有意义的年头。特别是伦敦的政治生活,随着宪章运动的衰落而相对地沉寂了15年以后,如今又加快了步伐。这种精神状态的转变,部分是由于受美国内战的影响(当时许多英国工人都支持美国的北方,马克思把这种行动称为“又一次光辉地证实了英国人民群众的那种坚忍不拔的能力”),部分是由于受1863年波兰反对俄国的起义的鼓舞。首先应当提到的是,1864年还是意大利的解放者加里波第访问伦敦的一年,伦敦群众给他的欢迎要比过去任何一位来访的外国政治家更为热烈。加里波第在圣马丁堂发表了演说,受到了由工联伦敦理事会(成立于1860年)所组织的5万群众队伍的欢迎。

由此可见,如果不把那几年急剧发展起来的英国工联主义运动估计在内的话,那就不可能理解1864年的风云。1851年成立的机械工人联合会,其领导机构跟在1860年成立的粗细木工联合会的领导机构密切合作,而这两个组织又跟建筑工人联合会密切联系,后者曾在1850年和1861年跟雇主进行了激烈的斗争。这三个工会是在1860年成立的工联伦敦理事会的主要组织。工联伦敦理事会在1861年取得第一个巨大的胜利,它成功地敦促政府撤回派到切尔西去取代罢工建筑工人的士兵。

工联在19世纪60年代初期所提出的实际要求(其中包括实行九小时工作制),意味着工人阶级需要团结起来,这包括英国各地工人的团结以及跟海外工人特别是法国工人的团结(如果仅仅要想防止雇主使用没有参加工会的廉价外国劳工的话)。然而,这些实际要求还由于一种政治热情而得到加强,因为许多抗议者所关心的不仅是工业立法问题,而且还像宪章派那样关心选举权的问题。

早期工联的一面旗帜

一位宪章派人士曾在1864年写过这样的话:“劳资之间的关系从来也没有出现过像目前这样的紊乱和不安的状态”。这几句话是登在每周发行的《蜂房报》上,这份报纸是乔治·波特尔在1861年“为了工人阶级的利益”而创办的。

1864年9月25日在伦敦朗-艾克街圣马丁堂召开的一次大会上,各种不满现实的力量聚合在一起了。这次大会有法国的一个工会代表团参加,在会上两个国家的工人阶级代表相互致词,并提出了一个建议,即建立一个国际组织来促进和平与增进各国工人阶级的共同利益。在这以前不久,即1863年7月,来自巴黎工人波兰委员会的一个五人代表团曾出席了在圣詹姆斯堂召开的一次集会,接着在钟声旅店(《蜂房报》编辑部所在地)进行了讨论。可见,1864年的大会是作为戏剧性的高潮出现的。

马克思没有参与策划这一历史性事件。的确,在他的长时期的流亡生活中,他倾向于避免直接参加英国的任何政治活动。他把精力集中在学习、研究上,当时还集中在跟欧洲的其他的社会主义理论家——法国的蒲鲁东和德国的社会主义者拉萨尔(马克思的老朋友,他们两人终于在1860年宣告决裂)——进行论战上。然而,这时候马克思对于各国工人开始交换意见这件事情非常支持,因为这是他的一贯主张。

马克思在第一次会议上保持“沉默”,他是在开会前几个小时从英国一个工联主义者那里收到了请柬,以德国工人代表的身份出席会议的。可是,却是他起草了这个如今称为国际工人协会的成立宣言,他把这个协会的成立称为“1845年以来工人阶级所进行的探索的一种检阅”。

这个宣言确实是自从《共产党宣言》发表以来的一个最重要的社会主义文献,但它跟后者有很大不同的是,它的大部分主张是以英国的特殊材料来论证的。它的结束语则跟《共产党宣言》一样:“全世界无产者,联合起来!”在协会的《临时章程》中坚定地宣称:“劳动者受资本所有者的支配,是一切形式的奴役、一切社会贫困和一切政治依附的基础”。

圣马丁堂终于给当时分布在科文特花园的许多家出版公司当中的一家开辟了门路,那就是奥德哈姆斯出版社。恰恰就是这家出版社在本世纪发行了一份工人报纸——《每日先驱报》(于1911年创刊)。现在,那里的大多数出版公司的办事处已经撤销,《每日先驱报》也从1964年起停刊。

在1864年9月间组成的国际工人协会,其会员成份反映了十分浓厚的折衷主义色彩。它的会员既有像马克思和埃卡留斯(他曾跟马克思一道在共产主义同盟中工作)这样的革命者,又有信奉法国社会学家奥古斯特·孔德的实证论者。后者认为重要的是去创造若干可以加强工人和思想家之间团结的新形式。他们在英国的领导人之一是比斯利教授,他曾主持过许多次工人阶级的集会,跟一些从事实际工作的工联主义者关系很好,其中包括威·兰·克里默,他是粗细木工联合会的成员,国际工人协会总委员会的第一任书记。

在首届国际总委员会中有27个英国人,其中至少有11人来自建筑业工会。

马克思直到1864年10月5日才成为总委员会委员。五天以后(当时总委员会已经有了三名法国委员、两名意大利委员和两名德国委员),马克思写出了协会章程的终稿并于深夜在他的梅特兰公园路寓所里最后完成。这个临时章程没有直接提到社会主义,但是把工人的解放规定为“一切政治运动都应该作为手段服从于它的伟大目标”。

“国际”这个组织分为若干不同的等级。对于一个普通工会的会员来说,他的会员证可能就是他跟“国际”唯一的、真正的联系。然而一个工会,作为一个整体,则可以集中地参加到“国际”的管理机构中去。

在1864年“国际”的各次会议上讨论的问题是很广泛的,其中许多问题超出了纯粹历史的范围。它们包括:工业仲裁问题;工会的过去、现在和将来;争取缩短劳动日;爱尔兰问题;以及欧洲对外政策问题。在最后这个问题方面列有这样一个讨论题目——“莫斯科对欧洲的侵略和重新建立一个完整与独立的波兰”。

在1864年的时候,欧洲的大多数首都不可能让“国际”讨论这类问题。甚至在瑞士,我们在上面已经提到,罢工是作为非正常行为来处置的,在比利时则作为战争行动来对待。在拿破仑第三统治下的法国,虽然罢工从1864年起成为合法,但却没有全国性的工会组织。在德国,除了印刷业外,简直没有集体谈判的可能。英国粗木工领袖阿普耳加思曾自豪地向代表们说:“幸运的是,我们没有必要东藏西躲,唯恐被一个警察看见”。

在1864年召开的首届会议期间,“国际”的参加者不单是进行热烈的讨论,他们还有其他的消遣,例如9月28日的晚会。这次晚会的节目包括:7点半开始茶会,由意大利工人协会乐队演奏音乐;接着由外国代表致词,并由德国合唱队演唱歌曲;“10点半有舞蹈表演——3个波尔卡舞,3个瓜德利尔舞和12个其他舞蹈”。同时,为了给晚会助兴,还卖“葡萄酒、烈性酒、淡啤酒、黑啤酒、茶、咖啡等等”,售价“与酒店相同”。

“国际”以后几届年度代表大会在欧洲不同的地点召开,但是总委员会仍留在伦敦进行工作。它起先在每星期四晚上8至10点开会,后来改为每星期二晚上,以便使它的消息能够及时登在周报上。它的开会地点最早设在索荷希腊街18号的一间正房里(从马克思在第恩街的故居出去一拐弯就到),每年租金12镑。但是,总委员会委员们很快就遇到一种马克思所如此熟悉的财政困难,于是便在1865年10月搬到后面的一个房间去,它的租金较低,每年只需2镑。但不久以后,即1866年4月,又迁到实业报纸公司办公室的一个房间里去。这个地方在离舰队街不远的包法利街上,“国际”的那份《共和国》报便在那里发行。

马克思虽然埋头致力于“国际”的工作,但他从来不担任高级职务。在克里默不能出席会议的时候,则由马克思的朋友和忠诚的支持者埃卡留斯主持会议,而马克思本人从一开始就担任德国通讯书记。德国是他的诞生地,而且仍然是使他最感兴趣的国家。这意味着他跟李卜克内西这位“国际”在德国“扎下根的人”发生新的联系。通过跟李卜克内西的联系,他便能够向中央委员会报告他的祖国的运动的发展情况。后来,他还担当起俄国通讯书记这个任务,尽管这不是一个他可以凭借第一手经验去进行了解的国家。

马克思认为他的主要任务是使“国际”能够沿着“马克思主义”路线去思考和行动。为此目的,他跟敌对的思想家们进行了有力的而且往往是攻讦性的斗争。1865年,他写了《工资、价格和利润》,以抗衡蒲鲁东在法国社会主义者当中日益增长的影响;同一年,意大利人马志尼的追随者被开除出国际。1865年也是“国际”在英国登上顶峰的一年,这一年在伦敦成立了争取普选权的“改革同盟”,而国际总委员会中有6名委员进入该同盟的常务委员会。

“国际”的会员人数一直不多,从那些以英国特有的方式保存得非常好的会议记录本中可以了解到,协会1865年9月报告其年度收入只有33英镑,这个数目大约只有恩格斯给马克思的每年津贴的五分之一。

一张有马克思的签名的国际工人协会会员证

在1867年选举改革法案通过以后(这个法案使许多工人获得选举权),“国际”在英国所得到的支持有所削弱,只有很少几个英国工会再参加进来。有意思的是,这个时期“国际”反而从大陆上获得新的力量。然而,19世纪70年代初发生的两件大事,终于导致“国际”的消亡。1870年的普法战争——如同40年后第一次世界大战一样——所表现出来的民族主义感情超过了阶级感情。更为重要的是,在法国军队崩溃、拿破仑第三退位和逃亡以后由工人组织起来的1871年巴黎公社,把“国际”置于进退维谷的地位。当时被一些敌对的观察家和政府视为“秘密”的国际工人协会的杰作的公社,事实上证明它同时体现了“国际”发展的顶峰和最低点。

马克思的光辉论著《法兰西内战》,及时地把这些事件记录下来。这部著作在整个欧洲都非常畅销,从而把马克思置于革命舞台的灯光的中心。马克思确实也很快发现,——用他自己的话来说,——“成了伦敦受诽谤最多、受威胁最大的人”;他还补充说:“在度过20年单调的沼泽地的田园生活之后,这的确是很不错的”。

1871年巴黎公社期间人民在旺多姆广场上拆毁圆柱的情景

许多英国工联领袖不同意马克思关于公社是“具有世界历史意义的新起点”的观点。他们不喜欢他们所认为的公社的过火行动并退出了“国际”。因此,1871年9月“国际”在伦敦召开的最后一次会议(在离托登楠大院路不远的一家旅店里),只有一些法国流亡者和两个英国人参加。

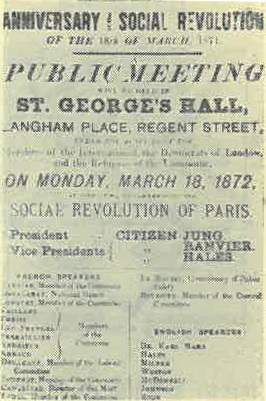

纪念巴黎公社一周年的公告上面列明马克思是发言人之一

在这时候,马克思的打击目标是俄国无政府主义者米哈伊尔·巴枯宁及其追随者,他们对革命和社会主义的看法都跟马克思迥然不同。

尽管马克思抱乐观主义的态度,“国际”在欧洲仅仅继续挣扎了一年。在1872年海牙代表大会上,恩格斯(他直到1870年才进入总委员会,担任跟他不那么相称的西班牙、葡萄牙和意大利通讯书记的职务)建议把总委员会迁移到纽约去,这个建议被大会接受了。为了使“国际”从敌对思想家的影响下摆脱出来,马克思实际上把它摧毁了。四年以后,“国际”在美国费城正式宣告解散。

如何走法:

朗-艾克街、WC2和科文特花园市场、W2。地铁:乘皮加迪利线(星期日不通车),到科文特花园车站(COVENT GARDEN)下车;乘北行线或皮加迪利线,到莱斯特车站下车;乘朱比利线、贝克卢线或北行线,到查林十字路车站(CHARING CROSS)下车;乘皮加迪利线或中心线,到荷尔本车站下车;公共汽车:乘1、6、9、11、13、15、23、24、29、77、170、176路均可到达。请注意:圣马丁堂(St.MARTIN'S HALL)已不存在。

科文特花园地图

上一篇 回目录 下一篇