中文马克思主义文库 -> 参考图书·阶级斗争文献 -> 〔美〕裴宜理《上海罢工:中国工人政治研究》

第八章 纺织业

从19世纪末开始,纺织业便是上海产业的主要支柱。1861年,一个英国人创建了该市第一家机器缫丝厂。此次尝试虽然失败了,但却刺激了法国和美国商人几年后的接踵仿效。不久,中国商人加入该行列,并且取得了更大的成功。至19世纪与20世纪之交,上海缫丝业欣欣向荣,对海外织工的需求持续增长。然而,作为奢侈品的丝绸,市场有限;最终纺织业成为上海的主要产业。当然,丝织业仍是该市经济的重要组成部分。而且,与主要由日本人和英国人投资的纺织业不同,丝织厂至世纪之交时已几乎完全由华商投资运作。这种情况到1915年机器被运用于丝织业时仍然如此。缫丝厂(以低价雇用非技术性女工)和丝织厂(以较高的工资雇用男工和女工)几乎全部掌握在中国资本家的手里。[1]

由于人们常常把众所周知的上海纺织工人之行动主义归因于他们对外国业主的怨恨,因而有必要对棉纺织厂与土生土长的丝织业的工人反抗类型进行一番比较。研究由社会局编纂的上海罢工统计资料显示,从1918年至1940年,纺织工人的罢工确实要较丝织工人频繁。但是当把罢工频率与各自行业的工人人数作比较的话(以22年计),就可看出,纺织工人的罢工倾向要小得多。反之,技术水平高、收入高的丝织工人人均罢工次数最多。纺织行业——技术含量低,收入也低——的人均罢工次数要低得多。*

* 因为上海的纺织工人为数巨大,他们的罢工往往是大规模的。纺织业罢工平均每次有2286名参加者,而丝织业罢工平均每次仅有212名参加者。然而,当把两个行业的工人人数进行比较的话(棉纺工人有13.5万人,丝织工人为1.2万人),丝织工人参加罢工的频率更高一些。许多丝织厂规模甚小,雇用的工人仅有几十人,所以,该行业工人参加罢工的比率给人以深刻的印象。

缫丝工人——技术含量最低,工资最少——的罢工比率甚至更低(见表6)。

表6 1918—1940年间上海纺织工人罢工情况行业

| 行业 | 每小时工资收入

(1932年) | 工人数量 | 罢工次数 |

每1000工人中参与罢工的人数 |

| 丝织业 | 0.112元 | 12000 |

249 | 20.8人 |

| 棉纺业 | 0.044元 | 135000 |

370 | 2.7人 |

| 缫丝业 | 0.034元 | 52000 |

102 | 2.0人 |

| 资料来源:Shanghai Strikes Statistics,1918—1940;朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》 |

缫丝业

如表7所示,上海缫丝业在19世纪末发展缓慢,到20世纪二三十年代有了可观的增长,其后迅速衰落,抗战时全面崩溃。绝大多数缫丝厂每张机子雇用2到4人,每个大缫丝厂拥有的工人数在500至1000人之间。妇女和童工占了被雇用者的95%。绝大多数都来自贫困家庭,丈夫的工资不足以养家糊口。缫丝工人的劳动条件十分恶劣。他们不仅工资低,工时长,经常挨打受骂,还要受到季节性失业的威胁,所以,缫丝工是妇女最不愿意做的工作之一。缫丝厂厂主大多为江南籍资本家,他们对工人——大多来自苏北——的苦难往往不闻不问。由于对改善劳动环境几乎不抱什么希望,缫丝工人只要有一线希望就会毫不犹豫地另寻工作。所以,该行业工人的转换比率奇高。而且,总是有源源不断的年轻妇女来填补空缺。[2]

表7 上海缫丝业发展状况

| 年份 | 丝厂数量 | 机车数 |

| 1890年 | 5 | — |

| 1901年 | 28 | — |

| 1911年 | 48 | 13737 |

| 1915年 | 56 | — |

| 1916年 | 61 | — |

| 1917年 | 70 | 18386 |

| 1918年 | 68 | 18800 |

| 1919年 | 65 | 18306 |

| 1920年 | 63 | 18146 |

| 1921年 | 58 | 15770 |

| 1922年 | 65 | 17260 |

| 1923年 | 74 | 18546 |

| 1924年 | 72 | 17774 |

| 1925年 | 75 | 18298 |

| 1926年 | 81 | 18664 |

| 1927年 | 93 | 22168 |

| 1928年 | 95 | 23534 |

| 1929年 | 104 | 23582 |

| 1930年 | 105 | 25066 |

| 1931年 | 105 | 25394 |

| 1932年 | 112 | 25300 |

| 1934年 | 20 | — |

| 1935年 | 24 | 5000 |

| 1937年 | 2 | — |

资料来源:《上海之丝业》,载《社会半月刊》,第1卷第19期(1935年)第46~48: Elcanor Hinder,Social and Industrial Problems of Shanghai (New York,1942),p. 18; Robert Y. Eng. Economic Imperialism in China:Silk Production and Exports,1861-1932(Berkeley,Calik.,1986),p.45.

与卷烟业、纺织业或丝织业相比,缫丝厂不把机器间作为常设车间。相反,此项工作一般都包给熟练技工(俗称“老鬼”),他们再自雇助手,自购大部分所需设备,同意按月拿钱,抽出足够的时间管理机子。[3]由于缺乏熟练技工,共产党要动员缫丝工人势必会遇到许多麻烦。

缫丝工作共有八道工序:烘茧、剥茧、选茧、煮茧、缫丝、扬返、检验、包装。成年女工做比较复杂的工作,而童工则做又脏又累的打茧活,这种生活(称为“打盆”)是在近乎煮开的水盆中进行的,童工们的手在其中进进出出,境况十分痛苦。童工们遭受的非人道待遇引起了外国人的注意。他们针对没有外资介入的缫丝业情况的道德说教无疑很是动人。正如一位外国观察者在其一篇关于上海缫丝业情况的报告中所说:“小孩子站着干活,一天达十一个小时,他们的手一直浸在冒着蒸汽的水里,手指根根发白,瘦弱的身体站立不稳,在他们旁边还站着一个面目凶狠的监工,哪个稍稍走神,他马上就会冲上去揍一顿。”[4]

早期罢工及其组织

很自然的,在缫丝业中,只要有机会,工人就会逃离那可怕的环境。罢工——成群的工人涌出厂门,在街上和公园里自由地行走——正是逃离的一个机会。缫丝工人举行罢工时很少占据他们自己所在的工厂。他们的罢工还容易引起连锁反应——邻近厂里的女工和童工虽然不自行罢工,但都会涌出来“看热闹”——也许最能说明他们逃离那可恨环境的愿望。*缫丝厂罢工的成功率不高。在1895—1913年间,在现有资料记载的24次罢工中,只有4次取得了胜利。[5]后来,成功率有所增加,在1918—1940年间共发生罢工102次,其中有37次取得了胜利。[6]但这个比率仍然相对较低。

* 同样地,米歇尔·佩罗(Michelle Perrot)把早期的法国工厂描绘成为“工业充军地”,在那里,“因犯们在“士兵”的监视下劳动。因此,罢工就像越狱一样,“大批的人逃向开阔地、村庄、街道和社区”。见The French Working Class,in Working-Class Formation,ed. Ira Katznelson and Aristide R. Zolberg(Princeton,N. J. 1986),p. 18.

许多缫丝业罢工的热闹气氛更容易使人联想到乡村集市,而不是一场有计划争取权益的战略,因而很难把丝业工人的斗争融入到政治组织者的计划中去。当然,我们不是说外来组织者在动员丝业工人中缺乏努力。作为该市产业工人中最大的群体之一(其人数仅次于纺织业),丝业工人吸引了外来干部的广泛注意。他们每每有所收获。可是,这类组织的成员极不稳定,也很难胜任指派的任务。

上海缫丝工人第一个有影响的工会成立于1912年5月,当时正值辛亥革命之后的政治化时期。这一名为“上海丝业女工慈善会”的组织,宣称要开办训练所,提高其成员的技术。据该组织成立宣言说,提高工人的技术,就能使他们在恶劣的环境中少受处罚,因而也就可以减弱他们的罢工倾向。然而,训练所从来没办过,丝业工人继续以发动热热闹闹的罢工来抗议业主的虐待。江南籍丝业业主们极有权势的丝茧公所指控该组织威胁实业发展,向江苏省政府提出抗议,要求加以取缔。对慈善会之生存威胁更大的是其成员不肯交纳会费。该会成立不过几个月,即宣告瓦解。[7]

帮会的介入

当善意的共和派未能在丝业工人中建立起一个长久的立足点时,帮会分子却找到了进门之处.至20世纪20年代初,有报道说,青红帮无论是在纺织业还是在丝织业的女工中都已拥有相当实力。[8]1922年夏,一场全市丝厂同盟罢工爆发,领导者是新成立的、与帮会有联系的上海女子工业进德会,该会会长是一位丝厂女工兼帮会成员穆志英,她代表罢工者向江苏省政府请愿,要求协助缩短工时,禁止虐待工人。由于这是上海丝业历史上第一次组织良好的罢工,引起了公众舆论的关注。报纸广泛报道了罢工者手里拿着的旗子,上面写有:“共和世界”,“增进道德”,“男女平等”,“保证人权”。[9]

真相不久便揭开了,进德会并非丝厂工人的自发组织。有三位来自苏北的装配工,希望改善自己受歧视的地位,鼓动成立了这个丝厂工人组织。有利可图的缫丝业几乎都掌握在江南籍业主手里,成立一个工人组织可望给苏北人注入一些力量,从其富裕的江南对手中分得一些油水。其中一位装配工名叫吴彝伯,是盐城人,他在1922年7月到上海作了一次特别旅行,从当地找人协助其进行此项冒险计划。结果他与帮会成员穆志英(也是盐城人)及另两位苏北人取得了联系,由吴出钱,三位女工租了一间办公室,开始印刷传单,宣传其新组织的宗旨。[10]

进德会成立不过几个星期,就有女工上门来寻求帮助。尽管车间里的温度令人窒息,但她们一天也得不到休息。进德会头头们答应与丝茧公所交涉,要求在热天减少工时。当她们的要求被拒绝时,罢工开始了。冲突开始两天后,穆志英对报纸发表谈话称,虽然削减工时是罢工中提出的要求,但真正的问题是丝茧公所拒绝承认其进德会。她的谈话具有预见性:次日,穆志英及其进德会的五名成员被保安司令部根据丝茧公所的旨意逮捕。由于其头头在监狱里仍旧操纵其事,因而进德会遭到禁止,罢工戛然打住。*

* 《民国日报》1922年8月7日、9日、10日、15日,1923年5月1日。此次罢工的一个重要特征便是来自苏北盐城和泰兴两县女工的合作。人们往往把来自这两县的妇女分别叫做“大脚”和“小脚”——根据她们家乡裹脚与不裹脚的习俗而定。她们以往都是合不来的,可是这一次,她们克服了互相之间的反感。这种情况可能与罢工领导人融合了不同地方人物的现象有关。穆志英是盐城人,但至少另一位领导罢工的妇女领袖可能来自泰兴(史料里常常简单地称为“江北人”,即苏北人)。我们知道,1920年7月被捕的两位妇女领袖分别来自盐城和泰兴,我们还知道,参加1920年罢工的人曾积极推动1922年进德会的成立。《民国日报》,1920年7月14日,1922年7月24日,8月8日、16日。

然而,一旦罢工结束,丝茧公所即着手活动,敦促释放穆志英、缫丝业业主们说她是个“年幼无辜的女子,定是外人蛊惑欺骗所致”。请求将穆释放,严加看管即可。第二天,这位帮会女工就被释放了。业主们还进一步采取安抚手段,同意在夏季缩短工作时间。原来是早上五点上班,现在改为六点;原来是下午六点半下班,现在改为五点半。[11]

业主和工人之间的冲突——以地缘关系截然划分开来——继续折磨着缫丝业。1924年1月,苏北妇女成立了上海丝棉女工联合会,由声名远播的穆志英任会长。由于害怕此种势态会引发另一波罢工浪潮,宝康缫丝厂(业主是江南无锡县人)决定解雇该厂所有苏北籍工人,用上海人取而代之。[12]其他的工人不久即举行罢工。到6月,一场危机已在酝酿之中。来自14家缫丝厂的1.4万多名工人举行罢工,要求增加工资、缩短工时、恢复工会。*

* 《民国日报》1924年3月27日,6月18日、20日、21日、25日;《论上海丝厂罢工风潮》,载《妇女杂志》第10卷第7期(1924年),第1064页,共产党对丝厂工人的罢工表示同情,并试图参与领导。当时,陈独秀写道:“我们承认此次女工罢工所要求的都狠(很)正当;我们希望一般社会,尤其是主张改良劳动者之生活状况的国民党,对于这些穷苦无告的女工们,公开地出来加以援助。”见《上海丝厂女工大罢工》,载《向导》第71期,1924年6月16日。共产党工运领导人向警予,当时还是国民党妇女部部长兼农工部领导成员,向罢工工人伸出援助之手。但是,我们还不清楚,这些努力是否对罢工起到实际作用。参见李明:《悼向警予同志》,载《烈士传》,南京,1949年,第231页;邓中夏:《中国职工运动简史》,北京,1949年,第136页;《上海工人运动历史大事记》,上海,1979年,第1册,第81—82页。在一部偶像化传记中(显然带有夸张成分),作者说向警予成功地将“共产党领导”引入此次罢工之中。见戴绪恭等编:《向警予传》,北京,1981年,第74~94页。

在这种紧张形势下,无论是穆志英还是丝茧公所,都在寻找机会达成妥协。也许是对一年半前促成自己被释放心存感激,穆志英开始与丝茧公所谈判,以期成立一个被认可的工会。6月初,吴弊伯(穆志英的盐城老乡)与陈仁侯(音,代表江南业主一方)之间最终达成协议,允许成立一个附属于丝茧公所的工会,丝茧公所每月给予300元的补贴。作为对这笔丰厚补贴的回报,工会答应保证不在本行业举行罢工。[13]

新协议几乎立即生效。穆志英用她每月所得到的补贴雇用了48名失业女工,专门监视各缫丝的情况。任何骚乱迹象都首先报告给车间工头,然后转告工会头头穆志英,她就立即出面干预,防止事态发展。有时,只要简单的劝说就足以让心怀不满的工人重新回到岗位上;有时,就要适当增加些工资。无论出现哪种情况,业主们都感到十分满意——生产不至于被代价昂贵的罢工所打断。[14]

穆志英精心培育她与缫丝厂女工头之间的关系,乃是她对广大普通缫丝女工进行控制的关键。*这一体系得以排除共产党领导下的更具革命倾向的工会对这一为数甚巨的工人群体的影响。正如曾经成功地组织烟厂女工罢工的共产党干部杨之华在回忆她走访丝业工会的情形时说的:

* 穆志英的工会给了女工头们在车间里代表人说话的权利,也就是说,女工头们有责任“教育”其下属,防止她们出乱子。见《民国日报》1925年9月13日。

有一次,我到几个参加罢工的女工家里去,她们把我带到“公会”办公室去了。那个地方很讲究,大门外挂着“上海丝厂同业公会”的醒目招牌,会客室里的长桌上,铺着白桌布,摆着很漂亮的茶壶茶碗。见到这种排场,我就疑惑起来,我们的工会怎么会如此阔气呢?这时,一个胖胖的约莫四十岁左右的女人,怪模怪样地走了进来。她穿着一身绸衣服,与面前的工人姐妹的褴褛模样恰恰成为鲜明的对照。女工见了她,都小心翼翼地站了起来,呼她“穆会长”。原来,这个会长叫穆子英(穆志英之“志”,各种资料中有作“子”、“之”者——译者注),是上海滩上的女流氓,是资本家雇用的工贼。这个“公会”,根本不是工人自己的组织。……我觉得当前首要的问题是工人应该有自己的组织。……向警予同志接着说:“目前我们在女工中还缺少工作基础,女工的觉悟还比较低,我们只好先用社会上惯用的结拜姐妹、交朋友的方式进行工作,然后逐步建立工会组织。”*

* 杨之华:《回忆秋白》,北京,1984年第8~9页。同时,向警予公开谴责穆志英的工会:“它的办事机关就设在丝茧公所;它已经成为资本家的幕后宾客。”见《上海丝茧女工会是工人的还是资本家的》,载《妇女周报》,第71期(1925年),引自戴绪恭等编:《向警予文集》,长沙,1985年,第193页。

五卅运动期间,当全市绝大多数工厂都宣布参加总罢工时,惟有缫丝业是个惹眼的例外。穆志英的工会通过向全市各缫丝厂派出100名代表,并组织缫丝厂女工头“演讲队”,得以成功地防止缫丝工人加入到罢工的洪流中去。**

** 五卅运动时期,丝茧公所给穆志英工会以额外的经济资助,以便利其监视和宣传活动。见上海社会科学院经济研究所丝茧公所档案,案卷号:#516,丝茧业业主当然愿意看到罢工对其他行业而不是对自己的行业产生影响;公所还向各成员厂募集捐款,按每张机子募集,收齐后捐给总罢工基金。见同上,案卷号:#1191。

共产党的收获

不论穆志英工会在“五卅”时期施展的本领如何高强,在普通缫丝工人中仍渐渐产生裂缝。有几位在1922年罢工时曾与穆志英密切合作过的女工——其中最著名的一位叫朱英如——于1925年1月被赶出工会。尽管她们被驱逐的原因尚不清楚,但有可能起因于她们对穆志英专横领导风格的不满。无论如何,一旦摆脱穆志英的阴影,她们很自然地倒向了共产党一边。[15]虽然这种趋向在五卅运动时期尚不明显,但那以后不久便变得重要起来了。1925年8月,虹口区爆发了自穆志英工会成立以来的第一次缫丝工人罢工。此次罢工的领导权掌握在早些时被穆志英排斥的朱英如及其他几位女工手里。[16]穆志英和丝茧公所同意作些让步,使罢工尽快结束。从此举不难看出穆的霸主地位已开始动摇。[17]

1926年6月,虹口和闸北两区的46家丝厂发动大罢工,目标直指穆志英及其工会。此次形势之急转直下是由于穆志英要求女工从其每日工资中拿出两分(占工资数的5%)作为工会活动费用。穆志英声称,过去几年中,工人工资稳步增长都是工会的功劳,现在,工会扣些钱,乃是对工会无私贡献的些许回报。自然,工人们不这样看,当丝厂推迟发工资时,工人们害怕厂主会扣住不发,直到穆志英拿到她要的那部分。一场罢工迅速展开,工人们要求穆志英卸职并关闭其工会。尽管穆志英试图采取“五卅”时期阻止工人卷入的老一套,但此时的形势已经不可逆转:

穆志英穿了白华丝葛的衣服,手里拿着皮包,坐了汽车,雇用女工头往各女工区域“劝告”女工们无条件地上工。女工们见了她很惊奇,以为她是厂家太太。后来听到穆志英要找罢工中之代表及很凶厉的语气,才知道她是工贼;女工齐口回答:“我们都是代表,打倒工贼!”

[18]

* 中共刊物《向导》对“各丝厂女工之兴起”甚表欢迎,认为:“在上海的无产阶级运动里,增加了一支生力军。自来各丝厂女工,受资本家和官厅双方的压迫,又受工贼穆志英等的欺骗,生活在十八层地狱里。困苦万状,在去年五册运动时也未能积极参加,而这一次才勇敢奋起,开始提出自己的要求了。她们战斗的英勇,秩序的良好,尤可称赞。”见《上海最近的罢工潮》,载《向导》第159期,1926年6月23日。

** 丝茧公所档案,#520。为了替自己辩护,穆志英写信给丝茧公所,说自己这些年来是如何的忠心耿耿。同时她将最近出现的麻烦不仅归于工人,还怪到资本家的身上,当然,她说外来的煽动者直接导致了最近的动乱。

缫丝工人之有限的激进主义

即便有了吴彝伯的支持,朱英如发现,要组织起许多缫丝工人也不是一件容易的事。举例来说,家庭压力往往妨碍持久的行动主义。正如共产党干部杨之华在谈到1926年6月罢工时所说:

勇敢而热烈的青年女工因要努力维持罢工,固然能脱离家庭的束缚,勇往直前。但是她们始终是要回家的。听说工潮后她们回家去的时候,即被父母兄嫂打骂和羞辱,甚至于饭都没有给她们吃,简直要她们饿死。其兄嫂父母说:几天不回去,一定在外边轧姘头,这样的女子可以去死了。有一位女子的父亲给她一条绳、一把刀,要她自己去选择。

[22]

4月1日,即第三次武装起义之后不久,中共上海区委召开全体会议,会上有秘密报告说,丝厂工人中的组织工作“无起色”。虽然派了一位女干部前往协助,但“朱英如又与之不和。目前他们的工作完全不能开展。真是令人担心”。[24]

尽管四一二政变击垮了上海地区大部分的共产党工人运动,但朱英如仍然锲而不舍。当年5月,她要求丝茧公所通知全市各丝厂停工一天,允许工人参加她新组成的、经工人统一委员会批准的工会成立大会。可是,丝茧公所并未照办,而且还致信工统会,要求关闭朱英如的工会,逮捕其本人。信中说,朱英如很久以来就一直从事破坏活动。五年前,她因行为不端而被丝厂解雇后,即与穆志英一道组织工会,后来她与共产党人杨之华取得联系,成立了一个在中共控制下的工会。丝茧公所在信中还认为,朱英如系共产党漏网分子,随时可能发动罢工,要求立即制止其任何行动。[25]

一连串的丝厂罢工真的接踵而至,虽然朱英如在其中发挥的具体作用如何尚不清楚。也许丝厂相对良好的发展势头激发了工人们要求增加工资的愿望。无论如何,工统会总是闻风而动,参与调停,以保证罢工的丝厂工人能增加一些工资。*

* 《民国日报》1927年4月29日、30日,7月1日、7日、8日。也许工统会也被丝厂工人的勇敢行为震慑住了。有一次,罢工女工从工统会派出的护工队手里夺取手枪,冲突中,一名工人和一名护工队队员受伤。

当年11月,一场悲剧引起了政治气候的戏剧性变化。当数千名丝厂工人聚集在闸北的一家茶馆商谈另一轮罢工时,茶馆因经受不住重量而轰然倒塌。事故中,有100多名女工死亡。在紧接其后的追查起诉中,朱英如被捕。[26]在以后的几个月里,各丝厂一潭死水。1928年3月,有四名男性技工被一家有自备机器间的丝厂解雇。这几位男工拒绝接受厂方决定,继续留在厂里,直到一队警察赶来强行驱逐。其中有位来自绍兴的男工姜阿兴,因在冲突中受伤,几天后不治身亡。眼看着自己的事业中又增添了新的烈士,上海丝厂工人中长久被压抑的感情激烈地爆发出来。在接下来的几个月里,因姜阿兴之死而引发了一系列总罢工,使得各丝厂几近瘫痪。至年底,各丝厂工人因罢工而失去了150多万个工作日,创造了非凡的年度罢工记录,除了1925年的纺织业外,此前此后无一行业的罢工可以与之媲美。[27]针对丝厂罢工浪潮,七大工会发表宣言(见第五章),对丝厂工人的工会化要求予以支持。[28]

然而,丝厂工人参加工会的热情事实上是有限的。丝厂女工发出的抱怨表明,工会往往更多地被视为只知晓其困难的原因,而无法解决其困难。[29]很少有工人会急于卷入无论是共产党还是国民党为主导的工会政治。可以肯定,双方组织丝厂工人的图谋仍在继续。*1930年夏,一份被收缴的、在该市数个丝厂散发的共产党传单称:“革命高潮就在前头:第四次工人武装起义即将爆发。帝国主义、国民党和资本家在其即将灭亡的命运前发抖。总工会号召全体上海丝厂工人和其他上海工人一道,举行总罢工。”[30]

* 例如,有位女工头在1930年被捕前的几年里,被指控不但与资本家勾结,还串通共产党,在虹口组织工人的行动取得了一些成功。见中国第二历史档案馆档案,#722:4-233;《中国现代政治史资料汇编》第2卷,第43册,第5409号文件。

然而,革命梦想遭遇到了不幸,这些未来组织者的激烈情绪并未得到坚定的工人阶级的支持。1930年7月,刚从莫斯科中国共产主义劳动者大学结业的陈修良奉调回上海,被派去做丝厂工作。她回忆当时的情形说:

我到过好多家工厂去实地调查,丝厂里面并无党员或团员,那么工会会员有多少呢?这就很难说清楚了.……我很坦率地问过她们(指党的干部阿金介绍陈去接洽的几个女工——译者注):“是否参加过工会?”她们说“参加的”,但仔细一问,原来她们指的是国民党包办的黄色工会,并非我们所说的赤色工会。至于赤色工会到底有没有成立过呢?根据丝厂情况看,恐怕未必有过,只不过是停留在干部的计划中,工人群众的心目中并不知道有赤色工会。我曾试探过几个女工,问她们知道不知道赤色工会的章程?她们都说不知道。我说赤色工会的章程上规定实行八小时工作制,女工产前产后休息一个月,她们说:“好是好,只是办不到。”

就像陈修良所看到的,丝厂工人倾向于独立罢工,其行动很难纳入外来组织者的计划之中:

(我们)布置了那些有朋友关系的女工带头发动罢工,然后带领一批女工,冲到各个丝厂门外去大喊大叫:“关车!”有的丝厂的女工听到外面喊声,真的关上了车,拥出厂门外看热闹,这样连锁反应,常常有好几个丝厂同时罢工,这就叫做“总罢工”。这样的罢工方式,据说是丝厂工人的创新,……有一天的早晨,我走到一个丝厂的门口,果然看到了这个厂已经罢工了,女工们正在拥向其他的丝厂,在大呼“关车”,我想“总罢工”真的实现了。正在暗自高兴的时候,忽然有一个女工模样的老女人抓住我,高喊“共产党来捣乱了”!四周埋伏的包探就不由分说把我同一些罢工的女工押上警车,关进虹口密勒路捕房,随后又送到看守所。

尽管陈修良认为“在丝的出口情况较好的时节,这样做(指罢工),资方有时也只好让点步”。[31]但是,1930年的夏天,正是世界市场萧条的时候,资本家的日子不好过,经济形势越来越坏,许多工厂关门歇业。*激进的组织者原本指望丝业工人能投身革命事业,但现实却让他们失望。正如一份关于丝厂情况的报告所说:“绝大多数丝厂工人都来自农村,还有农村亲属可以依靠。值此丝业萧条之际,许多人回到其家乡。那些无依无靠者只好另寻出路,其薪水则下降了百分之二十。”[32]丝厂工人转向农村求生存的事实使得他们持久地卷入无产阶级政治之中几乎是不可能的。无论如何,该问题悬而不决,只是因为中日战争的爆发,才改变了上海丝厂的面貌。[33]

* 至当年9月初,有70多家丝厂关门,2.8万多名工人失业。见《民国日报》。1930年9月28日。到11月,几乎所有丝厂均停工歇业,使得10万多工人流落街头。见《申报》1930年11月15日。虽然各厂于次年开工(具体情况参见表7),但为时甚短。

尽管丝厂女工是上海产业工人中最容易罢工之群体的一分子——在该市1895—1913年间发生的51次罢工中,丝厂工人的罢工占了24次,[34]但是他们的斗争并没有为后来的动员铺平道路。由于非技术性工人与土地的联系比起与工厂的联系更紧密,丝厂工人对于外来组织者——无论是共产党还是国民党——的青睐往往若即若离。

丝织业

上海丝织工人的情况就完全不同了。这些幸运者占据着技术岗位,薪水高,人们往往称之为“贵族工人”。在20世纪20年代席卷该市绝大多数工厂的大规模罢工中,几乎见不到丝织工人的踪影。然而,在接下来的二十年里,丝织工人成为工人阶级中最具爆炸性、最有政治影响力的因子。

中国的近代丝织业起步甚晚。第一次世界大战前,丝织业一直是一种手工产业,主要集中于江南的杭州、湖州和苏州的各市镇上。小型的丝织机坊,每每拥有两到五张机子,由机坊主监督生产过程,并在茶会期间将产品卖给中间商。虽然生产规模小,但该行业却有势力甚大的公所。这些组织不仅站在商人的立场,而且站在工匠的立场说话,以公所为基础的丝织工人罢工可以追溯到17世纪。[35]

第一次世界大战给中国工商业带来了一片繁荣景象,也给古老的丝织业带来了转机——一些企业家开始投资于大规模的机器工厂。1916年,物华绸厂在上海开工,拥有100多张织机(仿照日本模式),数百名工人。四年后美亚绸厂建成投产,不久便成为“丝织界的霸王”。20世纪20年代是丝织业发展的黄金时期。成批的机坊主从风云莫测的乡村来到沪上,开设小厂,从获利甚丰的机器丝织业中抢饭吃。

然而,在这十年的末期,情况发生了变化。由于生产高档商品的业主都把眼光瞄准国际市场,丝织工人特别容易受到世界经济波动的影响。20世纪20年代,世界经济给丝织业带来了繁荣,但是几年后,1929年爆发的世界经济恐慌,1931年全国的大水灾,九一八事变导致东北的沦陷,1932年中日之间在上海发生的冲突,丝织业在这连续不断的惊涛骇浪中受到了很大的打击,前景暗淡。大部分的小厂确实经不起这许多袭击而关门了,成千上万的熟练织工被迫失业。[36]

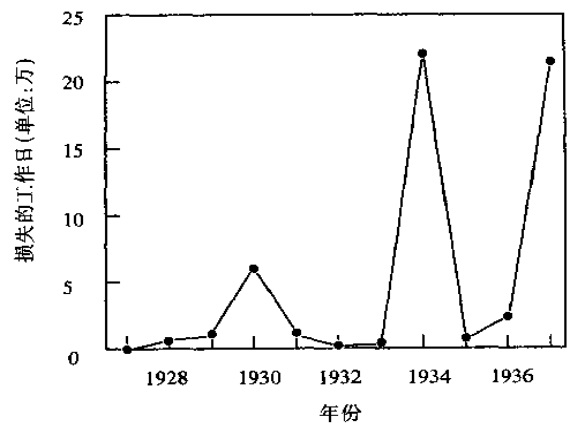

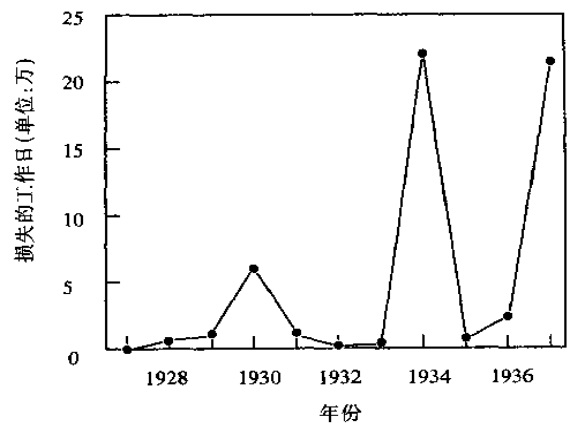

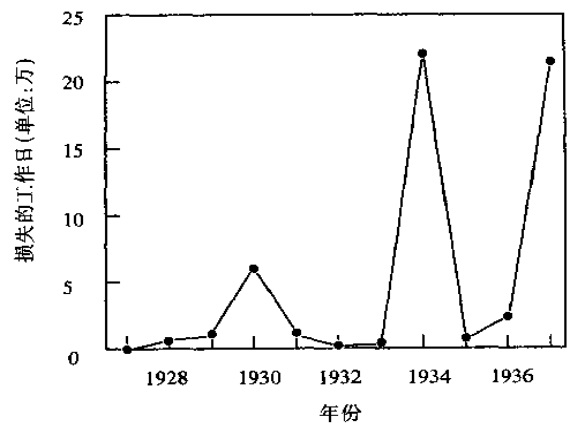

图表2,1927—1937年间上海织工罢工情况,引自Shanghai Strike Statistics, 1918—1940.

丝织业的困境明显地反映在丝织工人的罢工上。正如图表2所示,上海丝织工人的大规模罢工浪潮发生在1930年、1934年和1937年。这一模式与该市整体罢工模式很不相同。对该市绝大部分行业的工人来说,1925—1927年间是罢工的高潮时期。在上海的多数工厂里,罢工活动在1930年和1934年已经大大减少,尽管1937年的罢工数量增加了,但丝织工人中的罢工较该市一般行业的工人罢工多得多。[37]

乍看起来,丝织工人罢工的增长与20世纪30年代前期该行业的不景气有关。如表8所示,南京国民政府时期,丝织品的出口逐年下降。但经济困难与罢工之间并不一定如初看时那样成正比。大萧条时期,丝织业不仅没有彻底垮掉,而是做了基本调整。许多小厂确实遭到了破产兼并的下场,但也有一些大厂继续扩张。罢工活动主要就发生在这些相对繁荣的企业里。

表8 中国丝织品出口额

| 年份 | 价值(中国货币单位:元) |

| 1927年 | 28223472元 |

| 1928年 | 25987270元 |

| 1929年 | 20484285元 |

| 1930年 | 17827441元 |

| 1931年 | 17695349元 |

| 1932年 | 14754601元 |

| 1933年 | 15648269元 |

| 1934年 | 11289794元 |

| 1935年 | 6987582元 |

| 1936年 | 6217958元 |

| 资料来源:D.K. Lieu,The Silk Industry of China(Shanghai,1940)pp.256-257 |

贵族工人的觉醒

大萧条年代最幸运的留存者便是美亚绸厂,该厂是1920年由买办资本建立的一个小厂,当时资本仅万元,织机12台,工人三四十人。次年,厂主的女婿蔡声白被任命为该厂的总经理后,生产迅速发展。当时蔡声白刚从美国留学归来不久,他将从美国学到的管理知识应用于生产中,并进口新式织机,招聘受过教育的工人操作。蔡的两个助手都是浙东人,他们常常前往嵊县和东阳县招聘聪慧的年轻男女进厂做丝织学徒。当然他们得先过严格的测试关。

多亏其青年工人有朝气,懂技术,至1927年,美亚已经发展成为全中国最大的丝织企业,拥有408张织机,1300多名雇员,其中一半多的人都经过四到五年的学徒期。为了鼓励青年人提高产量,厂方提倡生产竞赛,增加薪水,同时还提供一系列福利待遇:宿舍、餐厅、诊所、图书室、夜校、俱乐部、竞技队,等等。在这些有远见的举动的刺激下,在十年时间里,美亚便发展成为拥有10个分厂、1000多张织机的企业集团——其织机数量占到上海织机总数的将近1/4。当时该市绝大多数丝织作坊都不超过10张机子。[38]

比起其他丝织企业来,美亚的原料来源和产品销路都有多种渠道,使之在大萧条的冲击下能处于更为有利的位置。当许多倒霉的竞争者身处绝境时,美亚的利润却继续滚滚而来。至1934年,美亚的1000张织机占到整个上海仍在运作中的织机的一半。[39]

但是,对美亚来说,成功中也孕育着危机。技术熟练、生产能力强的年轻雇员知道厂里财力雄厚,便开始要求增加额外补贴。1927年初,部分美亚工人在一位来自浙东的马克思主义者何大同的鼓动下开始罢工,要求增加工资,加强工作保障,承认工会。虽然总经理蔡声白开始时对这些要求不予理睬,但当何大同握着手枪闯进经理室后,蔡改变了态度。厂方同意增加40%的工资,补发罢工期间的工资,今后没有正当理由不得随意解雇工人,向工会发放津贴。1927年3月21日,美亚工会成立。然而,此后不久,四一二政变发生,何大同处于国民党当局的监视之下。在一次秘密会议期间,警察突然来临,何大同逃到街上,不慎踩在一块西瓜皮上摔倒,被警察抓住,不久便被枪决,时年24岁。[40]

随着何大同之死和相伴而来的工会被解散,美亚不但打算在新招收的工人中加强纪律,还拒绝兑现先前的诺言。1930年,一名工人以难以胜任其岗位而被解雇,其余工人则被要求签定雇佣合同——早先的权利被大打折扣。对此,美亚8个分厂的工人(1229名男工和女工)罢工两周,以示抗议。结果,劳资双方都只取得了部分胜利:从理论上来说,1927年厂方同意的条件应该得到尊重,但工人们仍然必须签订雇佣合同。织工们对此结果并不满意,两个月后,即1930年夏,他们再次发动罢工。此次罢工持续了35天,在上海市社会局——他们更倾向于工人一方——的调停下,双方达成协议:实现1927年协议,给工人发放补贴,给予新近招收的临时工以永久性岗位。[41]

1933年的工人骚动是后来一系列美亚工人制造的麻烦的开端。数年后,丝织品价格大滑坡(1933—1934年间跌落了约50%),诱发了另一场更具戏剧性的冲突。因为街上到处都游荡着失业的织工,贪图利润的美亚经理们认为这是一个削减劳动成本的天赐良机。1933年,厂方削减工人工资10%。次年,厂方宣布再次降低工资,降幅平均达15%。可是这一次工人们不依了。1934年春,美亚所属10个厂的工人——4500名男工、女工和童工——全体罢工。

罢工者指出,美亚各厂在1933年创造了最高销售纪录,他们要求恢复1933年前的工资水平。在50多天狂热且充满暴力的日子里,罢工者不断地向厂方、党政官员和警察施加压力,并扩大舆论影响。同时,他们又与外来的盟友取得联系,其中最著名者即共青团。这些联系使他们付出了高昂的代价——至罢工结束时,有143名工人因被指控与赤色分子有联系而被解雇。尽管政府心存怀疑,但此次罢工并不能简单地归于外来的共产党煽动的结果。其严密的组织,强有力的要求,均来自美亚各厂的工匠;美亚织工之政治自成风格,他们为自己赢得了“贵族工人”的名誉。然而,1934年罢工的失败,标志着这一特殊形式的抗议的终结。在后来的年月里,由于织工们失去了许多特权,外来党派开始在其政治活动中发挥更大的作用。

当上海整个纺织业在1936—1937年间复苏时,数十家小丝织厂重新开工生产。*经官方批准成立的工会稳步地吸收最近重新上岗的雇员。1937年的罢工浪潮——涉及到全市200多家丝织厂——乃是新成立的工会大肆活动的明证。幸亏有政府(以及帮会)的关系,工会发动的罢工取得了一定成功,但工人的独立性也随之衰减。至1937年夏日本发动侵华战争时,织工们看起来失去了许多贵族工人的明显特征:自信、自控和自治。厂方的多方盘剥和政治干预的增加,使这些曾经幸运的工人陷于不怎么好过的境地。

* 朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第135页。1937年,上海的丝织厂达500余家,共有织机7000多台,丝织工人总数共计约4万人左右。

然而,在抗日战争及随之而来的内战时期,工人行动主义无论是在频率还是在政治影响上都有所增加。由于有南京国民政府时期的经历,以及从农村返回的共产党革命者不断的鼓动,丝织工人——尤其是那些规模大、效益好的企业里的丝织工人——政治性日强,在上海复活的激进工人运动中扮演了主要角色。

社会构成与大众文化

这些织工是些什么人?他们是如何成为如此有影响的政治势力的?上海丝织工人的数字各时期有着戏剧性的差异:在大萧条时期,被雇用的织工不足1万人,但随着1936—1937年间的恢复,其人数已达4万多人。[42]这一数量大、变化快的工人力量包含两种不同类型的织工。其中工作最稳定、最具威胁的织工主要来自浙江东部的嵊县和东阳县。这些工人都是受过教育的年轻男女,他们都从美亚以及其他大型机器丝织开始其丝织生涯。[43]对他们来说,来到上海乃是升迁的机遇。从现存美亚绸厂2500多份工作申请表的情况来看,绝大多数新工人均来自农民家庭。而且,这些年轻的织工——他们进厂时多为二十来岁——并非出身于普通农民家庭,因为他们几乎都曾受过初等教育。[44]

第二种人来自杭州、湖州和苏州等传统手工业地区,他们大多来自世代相传的小型丝织作坊,年纪较大,受教育较少,由于农村手工业的衰落,他们被迫离开家乡,来到城市。对他们来说,来到上海,就等于步入无产化过程,失去了许多原先作为传统手工业生产者的自由、自主特征。这些织工通常工作于工资较低且不稳定的小厂,与其工作于大型机器丝织厂的工人兄弟形成了鲜明对照。[45]

两种类型的织工之差别还从其文化程度上体现出来。1938年对上海织工情况的调查表明,来自浙江东部的织工的文化程度之高令人称奇:高小程度的男工有30%,初小程度的有40%,稍识字的有25%。至于来自浙江东部的女工,有一定文化的占35%。很重要的一个原因,这些织工较高的文化水平是与美亚早期的招工政策分不开的。相反,来自杭州、湖州和苏州的织工——他们构成了小型丝织厂织工的绝大多数,其文化程度低下:男工中有百分之七八十是不识字的,女工文化程度更低。[46]

上海丝织业中,约有一半是女工。在小厂,女工一般都在准备部干活,而男工大多在机织部工作,从事技术性的机器操作。这种以性别划分工种的情况一直存在于浙江农村,丝织工作本身常常由男性担任,他们负责织机的操作、保养和修理。妇女则认为在复杂的织机上爬上爬下是不体面的。在美亚绸厂,蔡声白引进了新式管理方法,打破了传统的工种划分。当发现女性织工的工作能力并不比男工差时,美亚雇用了大批女性织工(一般资料称为“绸工”——译者注),而工资只及男工的80%至90%。厂方的目的显然是为了降低成本,造就一支更为驯服的工人力量,因为一般看法都是,女工比起男工来,没那么多的要求。美亚的织工——无论是男工还是女工——都不必担负机器修理的责任,修理之事都由杭州技术学校毕业出来的技工担任。[47]

来自不同的地区,教育水平高低不等,工作环境各有天地,造成了上海丝织工人中这两类集团各具特色的大众文化。来自浙江东部的大多是青年,接受现代都市文明较为容易。在手头有钱的日子,衣食住行都带些小资产阶级色彩,有的西装革履,出门就坐车,看电影,吃西餐。[48]正如一位商务印书馆的职员回忆他在与一家大型丝织厂的雇员相遇的情况时所说:“有一次人家要求我前往协助调停附近的物华绸厂为期已两周的罢工。我是第一次进该厂,我穿着旧衣服,发现织工们拒绝在白天见我。次日,我换上一套新衣服,披着一件新外套,来到厂里,谈判得以顺利进行。”[49]这些赶时髦的年轻人没有什么信仰,人家相信关公兄弟会那一套传统的秘密结社或歃血结拜,他们则相信友谊互助会。男女婚姻很少由家长做主和回到乡下办喜事;相反,男女工多为自由恋爱,不经过什么麻烦仪式,直接实行同居的很多。这一点,他们是从上海的学生中学来的。[50]

当然,其浙东习俗并非一概弃而不用。许多织工天生就有一副唱绍兴戏(即越剧)的好嗓子,他们还常常在当地茶馆里客串演出。*在美亚绸厂,织工们组织起一个越剧团,该剧团成为1927年罢工的组织核心。[51]据说,因为有较丰富的舞台经历和对越剧的执著爱好,许多年轻织工都能在广大群众中演说;1934年美亚绸厂的罢工自然便是他们充分发挥鼓动能力的明证。因此,以地缘划分人群在这些“摩登的”贵族工人中仍然十分盛行。共产党早期在美亚的网络实际上便是以地缘划分的。[52]

* 越剧据说在1906年起源于浙江东部的嵊县。1917年传到上海,最初并不是一个流传广泛的剧种,且经常被喜欢昆曲(即苏州戏)的人看不起——后者起源于江南更书卷气的地区。但在改进绍兴戏唱腔和融会京剧动作后,越剧在20世纪20年代的上海赢得了广大听众。见吴贵芳:《上海风物志》,上海,1985年,第315~316页。

来自杭州、湖州和苏州的织工,他们被迫离家,大多没什么文化,旧习惯、旧传统根深蒂固。他们的服装,多着蓝布褂裤,扎起裤脚。他们往往集体住宿,一间小房子,挤了许多人,很是肮脏。不少的人信佛,信命运,也有人相信耶稣和天主,因此常常迁就现实,比较缺乏远大眼光——这是1938年一份共产党调查报告得出的结论。他们对婚丧的礼节比较看重,终是尚习旧俗而已,届时,少不了大吃大喝,此一情节有助于加强同乡感情。这些织工中还保持着浓重的血缘关系,有些人甚至是全家一同进厂做工。这些没什么文化的人来到上海,不是像上述浙江人那样以学生为榜样,而是效法帮会中人行事。结拜兄弟,结拜姊妹,加入帮会,使这些形同无根浮萍的工人找到了某种社会认同感。[53]正如一位女工回忆的那样:

我们大成丝织厂准备部的十位女工结拜成姊妹。大姐二姐都来自杭州,老五老六也是。在某个休息天,我们相聚在公园亭子里,当中有一人会写字,把我们大家的名字写在一张红纸上。她还将我们的誓词写在红纸上:“有福同享,有难同当。”这纸誓词由大姐保管。结拜之后,我们到一家娱乐中心痛痛快快地玩了一场。

这类结拜团体虽然是非正式组织,但在厂内拥有相当势力。上面那位回忆者还提到,有一次,她躲过了监工一次重罚,原因就在于另外九位姐妹向监工发出威胁,如果不收回成命,她们将停工不做。[54]

背景和文化的差异也反映在政治活动上。简单说来,来自浙江、受过教育、已经城市化了的工人(他们是1930年和1934年罢工的主力军)往往希望罢工有良好的组织,明确的要求,甚至提出新的权力和要求。相反,来自传统丝织业地区的织工(他们在1936—1937年罢工中担当主角)更倾向于进行比较简单的罢工,其要求很少超越他们失去的利益范围。然面,尽管存在差异(常常是模糊不清的),但上海丝织工人之间的鸿沟并非不可逾越。与上海许多产业部门的情形不同,来自不同地区的丝织工人很少发生械斗,除非工会组织者故意挑动其事。织工们对自己的工作都有一种荣誉感,容易团结起来,为了一个共同的目标而斗争。1934年,当美亚绸厂受过教育的织工站在动员的最前方时,小厂工人很快伸出了支援的手臂。

1934年美亚绸厂罢工

1934年美亚绸厂的罢工可能是南京国民政府时期最具影响的劳资纠纷。由于罢工者都具有较高的文化水平,他们的要求赢得了广泛的听众。同时由于共产党干部和国民党当局的介入,此次罢工深受这一时期政治斗争的影响。

导致此次美亚绸厂著名罢工事件发生的导火线是厂方宣布削减工资——因为当时的生产受到了世界市场的影响。1928—1931年,印度和东南亚的购买量占到美亚绸厂总销售量的一半以上。可是,在后来的几年中,日本竞争者在两地的销量占了上风;至1934年,美亚的出口额只占其总销量的28%。尽管1933年对美亚来说是个丰产年(当年销量达到创记录的600多万元),但总经理蔡声白担心,销量主要转向国内市场,前景令人担忧。[55]因此,他决定通过降低生产成本来预防生产滑坡。从绸厂保存的数据来看,美亚的工资支出占了生产成本的相当比例,占其销售额的18%。所以,蔡声白希望通过大幅度降低工资来防止利润滑坡。[56]

3月2日,当工人们结束新年假期回厂上班时,厂方宣布了降低工资的决定。工人的情绪立刻愤怒起来。次日早上,第六分厂——拥有美亚的试验所和技术水平最高的工匠——的织工们在上工钟声响过后,“都庄严肃静地站在厂门口,拒绝上工。”[57]

抗议本身对六厂织工们来说不是什么未曾经历过的事。几个月前,该厂十名技术最娴熟的工匠——从事特殊织物的五台织机工人——便发动怠工,要求增加工资。他们很快就得到厂里其他工人的支持:先前厂里由极少数人组成的读书会,发展为人数较多的友谊会(四五十人),集中力量予以援助。经过将近一个月的斗争,终于获得胜利。这样就激发了工人斗争的情绪和对自身集体力量的自信,不久,全美亚工人友谊会运动开展起来,十个分厂都有了友谊会。[58]

友谊会的背后,有一批政治化了的工人在操纵。例如在美亚四厂,在国民党统治初期,有十到十五人参加了中共地下党。[59]在六厂,有十名织工加入了共青团。其中有几人在1934年新年假期决定留在厂里,准备应付估计会出现的新一轮削减工资。[60]

所以,当六厂罢工者派出代表前往各厂联络、寻求支援时,一张组织良好的网络早已铺就。*几天里,其余工人,除了学徒工(约500来号人)外,都参加了罢工。[61]罢工后各厂都选出罢工委员,组织罢工委员会,在罢工委员会之下,分成若干小组,并产生组长委员会,十个分厂的罢委会各选派代表二人或三人,组成总罢委会,设在六厂,由该厂一名共青团员主持其事。总罢委之组织如下:总务、组织、宣传、交际纠察,共计五部。总务下分文书、会计两科;组织分登记、调查、编制三项;宣传由另一名来自六厂的共青团员负责,下设宣传、募捐二队,另设编辑部负责出版罢工日报;交际负责谈判及与外界保持联系;纠察则负责维持秩序,保护谈判代表,收集情报,保护工厂机器,供应伙食,等等。[62]

* 这里,我不赞同爱德华·哈蒙德(Edward Hammond)的观点。他认为:“罢工的组织工作相当缓慢,原因有几方面,最重要的是缺乏事前准备工作。”见Edward Hammond,Organized Labor in Shanghai,1927—1937(Ph. D. dissertation,University of California,1978,p.222.该问题研究的主要资料——朱邦兴等编《上海产业与上海职工》,the Shanghai Municipal Police Files,老工人访谈录,政府及工厂档案提供了一个更全面且完全不同的工人组织画面。所有这些资料都没有被哈蒙德利用。然而,哈蒙德指出,在1934年罢工中,工会几乎没有发挥什么作用,这点无疑是正确的。尽管美亚六厂的几名共产党员在罢工前试图建立一个赤色工会,但加入者寥寥无几,未能形成气候,参见“张祺访谈录”,1982年3月10日,存上海第四丝织厂档案室。

这些组织的迅速建立,乃是工人中原先存在的非正式网络的反映。例如,在美亚六厂,负责保卫工作的纠察队中,有个十二人互助会,早在罢工前五年就有了。[63]地缘关系也在组织工人中发挥出作用。张祺是来自浙江浦江县的六厂工人,她很快在七厂发动起同乡女工参加罢工。[64]也许正因为有这些长期而广泛的联系,罢工者都能听从罢工领导者的命令。正如一位参加者所回忆的:“罢工期间,工人很有纪律性。每天我们都来到工厂接受指令。每当进厂时,我们都要向孙中山的画像三鞠躬。然后,我们就听从安排,有些人负责站岗,另一些人则被派出去募捐。”[65]

凭借其行之有效的组织机构,罢工者开始发出怨愤之声。罢工开始后一周,他们发表了一份表达其立场的宣言,深深刻印着他们的道德信念:“只要我们能够生存,只要厂里能够维持我们的生存,我们很愿意忍受苦难和压迫……我们所要的只是生存……现今再次削减工资,我们已无法维持生存。为什么我们必须继续一天天熬下去?如此重压之下,我们别无选择,只有拿起最后的武器:罢工!”[66]

与其他行业的工人相比,丝织工人的境遇并不像美亚宣言中描绘的那么凄楚。1934年,丝织工人是上海工人中收入最高的群体之一,仅次于造船工人、印刷工人和机械工人。比如,与非技术性的丝厂工人相比,他们每小时的工资是后者的三倍。而且,即使是在丝织工人中,美亚工人也是特别幸运的。他们的工资比本市一般小型丝织厂的工人要多一倍。[67]蔡声白削减工资的举动是想把美亚的工资与本行业其他企业的工资拉平,以便增强其产品的竞争力。[68]

美亚织工的工资不是绝对的下降,而是突然之间的相对下降,后者导致了工人的抗议。正如表9所示,1934年,上海丝织业的工资达到了五年来的最低点。与1932年的最高工资和1933年的次高工资相比,1934年工资的下降幅度十分明显。

表9 上海丝织业工人工资情况,1930—1934年

| (每小时工资,单位:元) |

| 工种 | 1930年 | 1931年 |

1932年 | 1933年 |

1935年 |

| 丝织 | 0.096元 | 0.091元 |

0.112元 | 0.104元 |

0.087元 |

| 缫丝 | 0.044元 | 0.041元 |

0.034元 | 0.038元 |

0.029元 |

| 资料来源:Wage Rates in Shanghai(Shanghai,1935),p.54. |

美亚的织工希望通过唤起厂方的同情来停止削减工资,他们说,关键在于,工资是个是否能维持一个工人家庭体面生活的“道德经济”问题,而不是一个工资支出是否在生产成本中所占比例太高的“分配问题”。[69]罢工者从以往的经历中知道,作为调解劳资纠纷的社会局往往软弱无能,他们从一开始就决定直接与厂方谈判。因此,总罢委会以公函通知蔡声白,约定3月11日下午2时在法租界马浪路总厂当面谈判。

届时,工人代表40余人准时到达谈判地点,并为预防起见,特派200余名纠察队员前往保护。然而,总经理拒不见面,且要求工人派代表赴英租界山东路美亚绸厂发行所谈判。工人代表因赴该处有失保障之虞,一致要求经理赴厂谈判。不多时,法捕房开来大批巡捕包探,试图驱散人群——当时已聚集达3000人,为了将代表与成千的支持者隔开,厂方在厂门施放电流,阻止代表出门,企图加以监禁并送捕房。一场战斗随之在捕房及其调来的装备铁甲车机关枪的安南兵和手握石头的工人之间展开。在两个小时的对抗中,一名妇女死亡,工人重伤者十余人,轻伤者百余人。厂方见事态扩大,不得已将代表全数放出。此时,工人即整队退至西门体育场,召开临时群众大会,愤怒的代表们相继发表演说,强烈谴责厂方的背信弃义,并决定改变策略,向市政府社会局请愿。[70]

惨案发生后,工人情绪更加高涨。因为直接交涉之路已断,于是决定走由政府机关调解的路子,并正式向社会局发动请愿。3月13日,1000多名工人向市政府进发,提出以下要求:支付受伤者的治疗费用,抚恤死难者家属,补发罢工期间的工资,恢复以前的工资水平;惩办法租界肇事主犯,赔偿损失,在报纸上公开道歉,保证以后不再发生此类事件。社会局只是答应予以适当考虑。[71]

为了尽可能地传播罢工信息,充分发挥他们的文化水平,美亚总罢委会向上海市民发出公开信。此信很快在各大报纸上刊登,信中强烈谴责美亚总经理蔡声白勾结军警,袭击工人,导致一人死亡、数十人重伤的严重后果,并说他已没有资格与美亚工人共存共荣:

美亚丝绸公司乃上海丝织业巨头,生意兴旺,每年获利甚丰。去年总销量达六百多万元之数,超过先前任何一年。但总经理蔡声白对劳资合作之意义懵然不知;他关心的只是如何增加公司利润。他用尽各种手段盘剥工人。近日他设计进一步削减工人已经低得可怜的工资,使工人无以为生,不得不举行罢工。令人惊讶的是,蔡声白不仅不妥善处理,反而动用武力加以镇压……这一借洋人之手谋杀我同胞的行径与五卅悲剧有什么两样。工人们决心坚持斗争。不消灭暴力、不打倒资本家走狗蔡声白、不废除不合理的工资待遇、不为死伤的工人同胞报仇,我们决不罢休。所有活着的人们、所有有正义感的人们,都会为这场屠杀感到愤怒。我们希望你们发挥良知,和我们一致呼吁惩罚罪犯。再有,我们希望你们为处于困境中的工人提供精神上和物质上的援助。

[72]

美亚各厂附近的茶馆是工人们聚谈罢工进程的地方,自然而然地成为共产党开展动员工作的舞台。年轻的共产党活动分子以找朋友或找亲戚为借口,先从富有同情心的茶馆顾客入手,然后与罢工者逐步取得联系。[73]在接下来的几个星期里,来自共产党几个方面——中共沪西区委、共青团江苏省委,甚至包括远在江西的中共中央——的声音都在催促工人们采取更加激进的手段。[74]共青团刊物曾发表一系列文章,强调共青团江苏省委有必要掌握美亚的斗争。[75]可是,虽然共产党人全身心投入,他们执牛耳的企图却未能实现。一份4月初被英国巡捕搜获的共产党内部报告承认:“尽管美亚罢工者的态度是好的,但我们的活动仍然停留在斗争的外围。”报告还叹称缺乏“坚强的组织”,指责工人罢工委员会不懂得区分它自己与共青团之间的责任。[76]这种“混乱”显然是罢委会自主行事、不受外界干扰的结果。

共产党人虽然未能有效地取得罢工的领导权,但他们的努力却一直在产生多方面的重要影响。由于害怕共产党插手,美亚厂方一直在坚持自己的立场,政府也倾向于不支持工人。3月15日,厂方发布最后通牒:在两天内工人必须复工,违者以自动解雇处理,另雇新工人取而代之。次日,罢工代表被召到社会局与党政官员会谈。当局态度坚决地要求工人立即复工,其他事情由党政方面协调解决。[77]

3月17日,厂方规定的最后期限到了,但很显然,政府规劝罢工者复工以瓦解其战斗性的图谋落空了。因此,当局决定采取更强硬的措施。大批便衣警察被派到美亚各厂,试图绑架有嫌疑的罢工领导人。在六厂,当一位姓施的领导人被包探抓住时,一位女纠察队员奋不顾身,一口咬住包探的手,施某得以乘机逃脱。但在五厂,因纠察队员一时疏忽,一个名叫刘金水的罢委被骗绑进当地公安局。[78]

第二天,400多工人及支持者围住西门公安局,要求释放刘金水。公安局头头答称,自己无权处理此事,因为捕刘是奉南京国民党中央执行委员会之命行事的。包围的人群不满意于这一解释,拒不解散。相反,抗议者整夜静坐,公安局大门前和周围街道都挤满了人,交通完全堵塞。其间,法界及南市一带的数百名绸厂工友纷纷组织慰劳团,携带大批食品前往援助,并帮助包围。西门一带的商店也纷纷捐送食物,并举行会议,准备以罢市来援助。震旦、大同等大学也派代表来慰问声援。次日早上,远离市区的工人也成批地赶来支援。[79]上午10点,上海市公安局局长眼见工人情绪不断高涨,各界纷纷支援,不得不发布命令,释放被捕工人。

听到这一消息,工人群众欢呼起来,鞭炮声不绝于耳。在胜利的刺激下,罢工者很快向上海当局提出新的、更高的要求。除了恢复1933年前的工资水平外,工人们还要求全额补发罢工期间的工资,没有正当理由不得随意开除工人,取消罚扣工资,男女同工同酬。[80]

要求的最后一条反映了丝织女工在此次抗议中所发挥的作用。美亚原本想通过多招收女工来养成一支驯服的队伍,结果打错了算盘。3月11日事件中女工的受伤,女纠察队员的英勇,一名女工的被关押,所有这一切,无不表明了女工高昂的战斗精神。[81]

刘金水的被释放大大鼓舞了织工们的情绪,但对他们来说,不幸的是,当局并未继续让步。公安局加强监视并开始逮捕工人中的积极分子。3月27日,一个国民党代表从南京带来的一份秘密报告说,共党分子已经渗入到此次运动,他要求采取更严厉的措施。[82]在接下来的几个星期里,有十几名罢工者因为散发罢工刊物和进行募捐被抓(其中有好几个被处以拘留)。[83]

然而,警方的行径再次壮大了罢工者的支持队伍。为了抗议警方滥抓滥捕,500名美亚学徒于4月5日开始罢工。厂方对此感到十分惊讶,因为在习惯上,学徒因其地位的原因,往往是安分守己的。他们在三到五年的学徒期里,要向厂里交30到50元的保险金,如果在学徒期满之前离开,这笔钱就要被没收。[84]虽说学徒是美亚厂里最穷的,因为他们在学徒期里基本没什么收入,所以他们看起来不可能加入反对削减工资的抗议浪潮,但是,当这群工人加入斗争时,罢工者也开始修改其原先提出的要求,增加了要求厂方废除学徒交保证金的规矩,工头不得欺压学徒,向每个训练期满后的学徒(无论男女)提供一台织机。[85]

随着全体工人加入罢工,美亚罢工的影响迅速扩大,上海其他各机工厂的怠工、罢工、总罢工和请愿示威,很快汹涌澎湃起来。上海橡胶厂的工人派代表到美亚,要求罢委会给以组织上的帮助,药业、阳伞业也联合罢工与请愿,此外尚有烟厂丝厂等斗争。即使是在内地,在传统的丝织业中心湖州和杭州,织工们也步其都市兄弟的后尘发起罢工,要求增加工资,改善劳动条件。美亚罢工不仅受到了其他易于罢工的工人的欢迎,甚至也受到了某些雇主的欢迎。其他丝织企业自然都从美亚罢工中获利,这种现象使美亚工人募得了不少捐款,充实了力量。[86]

眼见市场渐被竞争者占领,厂内则连学徒工都不干活了,厂方决定施以报复。第一步就是试图停止膳食,先从局部开始实行,其步骤是将工人平时吃的菜蔬一律取消荤菜,只供给很坏的几碗素菜。此举立刻引起了工人的反抗,向各厂厂长要求恢复原样。在九厂,有200名女工还举行了绝食斗争。[87]四厂的织工——在该厂中共地下党支部书记的领导下——将厂长住处包围起来。试图翻越路障解救厂长的警察,在遭遇到工人从屋顶兜头浇下来的粪便以后,仓皇撤退。该厂长在被包围两昼夜后,被迫签字保证改善膳食,并拿出100元作为临时莱蔬补充费,才得以恢复自由。[88]

由于劳资双方的关系日趋紧张,社会局决定更积极地介入调停。青帮头子杜月笙被请来当说客,但他要求工人放弃斗争的努力未能奏效。杜在美亚工人中没什么徒弟,所以说话也不管用。4月8日,蒋介石电令迅速解决此次工潮,迫于压力,社会局组成一个正式的调解委员会,计划在4月10日作最后的调解。[89]

在约定的4月10日上午10时之前,数百名工人聚集到市政府社会局外面。他们两人一排行进,手举孙中山画像,并派人散发写有“劳工神圣”等内容的传单。在社会局外面聚集起来后,织工们唱起了罢工主题歌:“多么悲伤,多么悲伤,多么可怕的悲伤;美亚工人的薪水减了许多……然后是齐声高呼:“我们要工作!我们要吃饭!”可是,令工人大感惊愕的是,调解又泡汤了——美亚厂方根本就没有露面。厂方声称,将长期停工关厂,故无调解之必要。因为事情悬而不决,调解也就无从谈起。厂方为了证明其决定不是空穴来风,关闭了所有工人食堂的大门,使得罢工者陷于无饭可吃的境地。[90]

同时,罢工者仍按照原定计划前往社会局,要求迅速解决劳资纠纷,反对厂方停止膳宿。至午后五六点钟,全美亚工人4000余人均已先后赶到,将社会局、教育局、卫生局统统包围起来,不论局长职员以至茶役,一律不许出入。当时局中职员正值办公完毕回家之时,均受阻不能返家。一场冷雨袭来,数千工人干脆静坐以待。当晚一名女工甚至带了婴儿,持坐在阴冷的空地上。[91]

此时,美亚罢工者已占领上海市政府的心脏部位,大批警察和保安队被调来,准备镇压。次日早上,数百名警察和保安队以及六辆救火车到达现场,将工人团团围住。场面陷于混乱时,上海市市长吴铁城来上班,当他想挤出一条路进入他的办公室时,工人们将他围住,要他将问题解决。受这一场面的刺激,警方决定向工人发起攻击。一时间,棍棒乱舞,水龙头对准工人喷射。最终,许多人受伤,抗议者被驱散。[92]

4月11日事件成为美亚罢工的转折点。*虽然警察袭击导致人们对罢工的极大支持(4月11日事件发生后不久,沪南沪西的100多家小丝织厂即发动同情罢工),但是当局却再也不同情工人方面了。在经历了罢工带来的冲击后,上海的官员们开始倾向于站在美亚厂方一边了。

* 近年,中华人民共和国的学者在评价美亚罢工时认为,4月11日的抗议是当时极“左”工运政策产生的灾难性后果之一。据此,美亚罢工委员会被说成是执行了王明“盲动冒险”的路线,如果采取谈判策略,效果就会好多了。美亚罢工最终失败的原因,是执行了当时党的错误政策。见沈以行:《工运史鸣辨录》,上海,1987年,第140—142页。尽管大家都知道4月1日事件是当时形势逐步升级的结果,但事情的发生是否与执行共产党“左”倾工运政策有关还不清楚。

美亚总经理实行的新策略也推动了资方与政府的合作。在罢工过程中,蔡声白将全世界成功地镇压纺织业罢工的新闻报道剪了一大堆。[93]蔡声白也许从这些材料中得到了启示,他决定采取更坚决的措施来结束罢工。他以同乡关系为名,积极拉拢社会局头头及其三个下属,当然大笔金钱是少不了的。同时请他们帮忙迅速结束罢工。[94]

政府的严厉态度也在不断出动大批警力以削弱罢工势力中得到了体现:在上海宣布临时戒严,禁止一切集会结社;把警察派到美亚各厂,逮捕活动分子。在四厂,有11名罢工领导人遭到逮捕并被送往淞沪警备司令部拘押,其中包括共产党支部书记。[95]4月13日,南京的国民党中央党部——蔡声白在那里也有关系——致电上海市党部,下令竭尽全力立即制止罢工。中央党部害怕有“不良分子”(即共产党的同义语)插手其间。次日,在美亚各厂的逮捕数字便上升到了40人。[96]

在政府严厉措施的鼓动下,美亚厂方闻风而动。工厂宿舍被关闭,工人们被迫投靠亲友,或者流浪街头,许多工人甚至不得不寄宿在郊外的五卅公墓。由于无家可归,群龙无首,丝织工人的战斗精神日渐消失。

由于失去了许多关键人物,总罢工委员会发现已经很难维持对工人的领导。美亚的学徒,在厂方答应向他们提供自己的织机的引诱下,最先开始复工。此时,织工们向罢工委员会提出取消罢工,如果不答应,就自行复工。为了挽救危局,总罢委会决定召集群众大会以便冲破或减少白色恐怖的威胁,决定在4月21日再次向市党部发起请愿。届时,有1000多疲惫的工人来到现场,要求当局释放被捕工友,立即恢复膳宿。所提要求很有限度(根本就没提工作问题),表明此次运动已经日薄西山。国民党当局相信自己此时已占上风,答称:先复工后调解,被捕者待工人复工后释放,膳宿由市党部下令厂方即日供给。由于疲惫不堪,元气大伤,织工们次日即回厂复工,结束了他们为期51天的罢工。

罢工工人回到厂里,发现情况发生了变化。资本家宣称工厂已经改组,复工工人必须重新登记。登记之事很快变得明朗,就是对罢工工人加以留难和检查。结果,有罢工积极分子143人被开除。[97]

4月27日,应蔡声白的直接请求,南京方面下令上海当局严厉处置美亚罢工中的“反动分子”。[98]三天后,40名先前被捕的工人被龙华警备司令部判处徒刑30天或45天不等,并移送漕河泾监狱执行。四厂的共产党书记,同案中人的出卖,被判处5年有期徒刑。[99]这一法律裁决,正式宣告了美亚罢工的结束。

从此次持久的、最终失败的工人政治中,有什么教训可以吸取呢?对美亚罢工者来说,他们痛苦地认识到,自身的力量是有限的。他们的罢工是一场典型的“贵族式”罢工:其组织基于小型的、先已存在的友谊网络,所提要求十分温和,且以道德语言来引起公众注意;外来的援助受到欢迎,但领导权仍掌握在职工自己的手中。[100]而且很显然,这种针对雇主的抗议形式是无法奏效的——蔡声白原本曾经有过的对手下技术工人的尊重及道德义务,在面临追求利润的时候黯然失色。

有位积极参加1934年罢工的女工,认为那次罢工是她人生的转折点,最终导致她加入了共产党,她回忆道:“我参加美亚罢工时还很年轻,也很天真,但是经过这场罢工,我懂得了阶级斗争的残酷性,认识到工人必须斗争,必须罢工。这就是那场罢工带给我的深刻教训。”[101]

工人可能还希冀厂方能恢复劳资双方先前的良好关系,但现实很快带给他们的是幻灭。蔡声白——他曾声称:“此次纷争不仅是给我们个人或我们一个厂留下了伤疤,也给整个民族工业留下了伤疤”——很快就采取了报复措施。在这场罢工结束后的几个月里,美亚工人工资被削减30%,关闭了所有的工人宿舍,工厂食堂饭菜提价。[102]

使工人们雪上加霜的是,厂方开始实行租机制,也就是将织机包租给工人。美亚可以坐收年租,这样既可保证财源,又可卸去直接管理工人的麻烦。虽说厂方仍要负责原材料和产品销售问题,但工人的雇用、训练和工资等问题则完全由租机者负责。如此,管理费用下降了大约15%。蔡声白在与包租者保持良好关系的同时,又将自己与普通工人隔开了一定距离。对工人来说,租机制进一步加剧了同乡地缘关系的分立,因为包工头显然偏爱与同乡人打交道。[103]

罢工之后,曾经引以自豪的美亚“贵族工人”失去了许多原本将他们区别于本市境遇不佳的纺织工人的特权。同时,上海其他的大型丝织厂,迫于行业萧条的压力,也与美亚一样,开始压缩管理规模,实行租机制。[104]这一步无疑是产业组织方式的倒退,缩小了原本薪水较高、劳动条件较好的大厂织工与待遇较差的小厂织工的差别。

上海丝织工人的政治潜力一向不被人注意,美亚工人1934年的罢工令人耳目一新。早期的工运组织者,无论是共产党还是国民党,都忽视了这一技术程度高、工资收入高的工人群体。因此,美亚工人的罢工,引起了各党派的极大兴趣。如同所见,共产党人试图掌握罢工的领导权——尽管未能大获成功,他们的尝试引起了其他党派的连锁反应。国民党方面曾派人(以大公报社记者名义)深入罢工者之中,试图劝说工人修改请愿内容,转移斗争目标。官方工会也对罢工发生兴趣,尽管当时只有美亚二厂有它的组织。到包围市政府的“四一一事件”之后,该官方工会就渐渐活跃起来,它利用在二厂的工会关系,开始分化二厂及五厂脱离总罢工委员会。[105]

在美亚大罢工的尘埃渐渐落定,即罢工之后二三年,一种新型的丝织工人政治开始显露出来——官方工会在其中唱起了主角。织工们与官方建立了密切关系,但同时也失去了他们的独立性和完整性。

1936—1937年的全市罢工

在美亚罢工之后的一段时期里,上海丝织工人陷于沉寂。由于其“贵族工人”兄弟罢工的失败,以及经济压迫的沉重,该市织工已经无意于再发动另一场罢工。当然,罢工并未绝迹,只是规模很小,目标有限。1935年,织工的罢工每次平均为55人,与前一年平均为近1000人形成了鲜明的对照。由于该行业正处于严重萧条时期,1935年的罢工,无论是反对削减工资,还是反对开除工人,普遍都未取得成功。[106]

然而,到1936年下半年,随着丝织业渐渐恢复元气,罢工的频率和成功率都有所增长。该行业形势的转变可归因于从日本大量走私进口人造丝。走私人造丝既便宜,数量又大,只要有一小笔资本,就可以建立一个小型丝织厂。到当年年底,上海约有480家丝织厂开工,绝大多数都只是拥有几台织机的小工场。[107]当年,丝织工人总共发动了29次罢工,比此前任何一年都多。这些罢工时间不长(平均为8天),目标温和,但收效却很大。这些罢工多系新近建立的小厂的织工所为,其规模声势难望两年前美亚罢工之项背。此时的罢工,没有提到1934年大罢工时提出的男女平等、改善学徒待遇等问题。1936年的罢工也没有女工的广泛加入,绝大多数都是纯男性参加的、只提出有限的工资要求的罢工。[108]这类罢工中明显的保守主义和性别歧视,反应了这些小型丝织企业的社会结构和工作情况(这一时期罢工的一个特例便是美亚二厂工人举行的又一次罢工,此次罢工发生在1936年夏,为期两个星期,有150名女工和100名男工参加,工人们要求削减包工头的权力,废除工资等级,改善劳动条件。)[109]

丝织工人罢工的全面复苏引起了上海当局尤其是国民党市党部和社会局的注意。这两个部门的高层官员,正陷于派系之间的争权夺利,便把日渐活跃的丝织工人视为满足其私心私欲的潜在的社会基础。因此,两个对立的派系竞相建立官方工会,力图将丝织工人纳入自己的麾下。

12月,第一个新型织工工会成立,大约有600人参加了成立大会,包括国民党代表、社会局代表和亲国民党的上海市总工会代表。这个名为四区工会的新组织很快就声称拥有3000会员,覆盖120个厂。四区工会有社会局的背景,因为有个该局调解处的职员任某插足其间,当时有沪东织工领袖何某、邹某系任某同乡。至1936年11月间,这几人已将沪东各厂积极分子百余人结成调帖兄弟,进行筹备四区丝织产业工会工作。四区工会组织严密(与美亚的罢工委员会有异曲同工之妙),下设总务、宣传、调解、监察、组织和交际等六股。区工会之下有13个分工会,分别控制着100多个厂干事会。各厂干事会下设小组,总数约600来个,每组为5人,设组长一人,纠察一人。[110]

虽然其组织严密,四区工会之行事并非一帆风顺。据警方报告,至少有两个分工会积极图谋纂夺区工会的领导权。华德路分工会(拥有40个厂的约800名工人)与四区烟业工人工会关系密切,后者是上海总工会之下由青帮控制的一个工会,它很想与其社会局对手争夺对丝织工人的控制权。另一个分工会(拥有大约350名职工,多半为美丰厂的工人)则对其上级工会的专制行为不满,转与美丰资方关系密切。[111]

上海的其他各区工会也纷纷建立起来,其政治情况之复杂,并不比四区工会逊色。1937年1月,三区织工工会在沪西成立。始作俑者系国民党上海市党部农工部的王豪,他曾在1936年下半年派去解决一场五厂联合罢工。王豪不仅是青帮领袖陆京士和朱学范的徒弟,还是国民党准军事组织蓝衣社的成员。由于沪西不少织工都曾经在蓝衣社受过训练,所以王豪很容易在这批工人中发展关系。在上海市党部的支持下,他以令抗议者满意的结果解决了五厂罢工。因此,他以该五厂为基础成立了三区工会,成立大会很是热闹,朱学范也亲自赶来参加。[112]

人们也许没想到帮会中人能在江南工匠中取得成功,但是可想而知,小厂中缺乏文化的织工,在其陌生的城市环境中生活不稳定,与缺少技术的工人有很多相同之处。对他们来说,帮会发起的工会为其不稳定的生活提供了一定保障。

王豪组织工人的行动与其后台老板陆京士和朱学范在工人中发展势力、为即将到来的国大代表选举的计划是一致的。[113]当时,尤其是陆京士,正卷入与社会局局长(潘公展)、国民党上海市党部负责人(吴开先)及上海市代理市长(俞鸿钧)的激烈的派系斗争中。[114]这些人都想插足上海工人运动,借以扩大自己的势力。

工人们为了改善处境,欢迎建立工会正如一位织工所回忆的:

我们工人当时不知道工会是国民党为国大选举拉选票计划的组成部分。我们所知道的只是组织起来会给我们以力量。王某此人,我认识,他是蓝衣社的人。但他有一副“左派”面孔——吃的是面条,骑着自行车,住的普通房子——确实受到了工人的信任。

[115]

当局各派系对丝织工人的青睐,甚至也引起了不那么顺从的工人的反应。2月,南市久华厂潘某等发起成立一区丝织产业工会,南市有美亚的六个厂,经再三动员,一向超然物外的美亚各厂先后加入。1934年斗争时起发动机作用的美亚六厂,在各厂中最后一个加入。[117]

因为在全市大部分丝织厂建立工会之事比较顺利,王豪遂打算建立一个统一的“上海丝织工人待遇改良委员会”。随即,要求增加工资的呼声迅速在丝织工人中流传开来。3月27日,在王豪等人的组织下,全上海丝织工人大会在曹家渡白利南路临近圣约翰大学的空地上召开,到会200余人。大会提出增加工资、缩短工时、改善待遇等要求,正式通过组织待遇改良委员会。织工认为,丝织业正从萧条中复苏,可以为工人增加工资。在经过多次争论后,资方同意为每日收入低于五角者增加15%的工资,超过五角者则不予考虑。由于这部分最低收入者在丝织工人中只占很小的比例,工人们拒绝了资方的意见,决定发动一场全市范围的罢工。[118]

当全市各丝织厂接到警方保护的命令时(面子上是为了保护工会免遭仍在干活的工的恐吓),形势顿时紧张起来。3月29日,锦新厂150名罢工者因警方阻拦他们找资方对话而冲砸工厂,并与警察发生冲突。同日,大约500来名工会会员开到元林(音)丝织厂要求该厂工人组织工会。有3名工人与驻扎于该厂的英国巡捕发生激烈冲突,其中一人用石头砸一名警士的头,并冲上前想抓住他。但正像一份英文报纸所说:“警士罗威尔(Lovell)曾经代表警察参加1935年的运动会,他不费什么力气就跑掉了。”几天后,3名积极分子被抓去审问,头上还缠着绷带。[119]

警方阻碍工会之举更坚定了工会领导人的决心。3月30日半夜,220家工厂(总数为354家)的11944名工人(总数为23000人)发起联合罢工[120]——为当年规模最大的工人运动——领导者便是王豪的待遇改良委员会。如表所见,罢工遍及全市各区。

在王豪“冲厂”策略——经过蓝衣社训练的工人纠察队员冲入那些工人不愿罢工的工厂砸毁机器——的煽动下,此次罢工急速蔓延。[121]近年有些回忆录揭示,当时中共地下党反对在丝织行业开展总罢工,主张因地制宜,以比较“开明的”手段与资本家打交道。[122]尽管共产党在四区工会有些势力,但整个丝织业的罢工领导权却掌握在王豪手里。

王豪的策略不仅遭到中共地下党的批评,同时也遭到他在社会局里的对手的指责。社会局对该市关键的产业部门之一发生如此大规模的罢工感到恐慌,同时为了削弱王豪及其后台老板的权力基础,遂发布紧急训令,以裁决办法来解决丝织业工潮。训令内容包括:工人全面增加工资一成,等经、等纬给津贴, 租机制改承揽制(厂方须负雇佣关系之责任),女工生产有四星期休假工资照给。这些条件比较宽大,足以消弭工人继续罢工的热情;至4月初,绝大多数织工已回厂上班。[123]

表10 上海丝织工人罢工的地区分布,1937年3月

| 地区 | 罢工次数 | 工厂卷人数 |

| 公共租界 | | |

| 东区 | 4000 | 169 |

| 西区 | 576 | 7 |

| 其它 | 838 | 6 |

| 法租界 | 1560 | 20 |

| 南市 | 3000 | 10 |

| 闸北 | 2000 | 8 |

| 总计 | 11974 |

220 |

| 资料来源:Shanghai Evening Post and Mercury,Mar.31,1937. |

社会局在促使工人方面结束罢工取得了效果,但资本家并不那么好说话,他们中的绝大多数都拒绝执行给工人增加10%的工资等决定。罢工期间,美亚总经理蔡声白——当时正主持丝织业同业公会——牵头成立了应付工潮委员会。各厂均服从其节制,每台织机每月缴纳两元为应委会经费,应委会则设法对抗社会局提出的裁决训令。[124]

4月中旬,蔡声白把当时冲突情况反映到南京国民党中央党部,断言上海地方官员建立工会的企图乃是造成该市工人大罢工的主要原因。[125]

延至5月初,当时正在上海医病的蒋介石见丝织业劳资纠纷迁延不决,各大报纸对罢工情况仍在大肆渲染,遂申斥党政机关负责人员,饬令迅予解决。作为回应,5月14日傍晚,公共租界的大批探捕对四区工会采取突然袭击,借口是工会妨碍锦新厂工人张某的自由(张实系资本家走狗),将工会印信文件及入会工人之名册全部劫去,有20多名工人被抓去拘押在捕房。*

* 朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第177页;Shanghai Municipal Police Files,D-7744;中国第二历史档案馆档案,#2:2-1054。那位曾向警方告密的张某抱怨道,自己被工会关了4个小时,被迫跪在地上,身上挂了一块牌子,上面写着“锦新厂的走狗”。锦新厂的干事会还将其丑态拍了照片。

几天后,四区工会代表(包括工会理事,一位国民党上海市党部职员)前往上海市政府社会局请愿,要求立即派员交涉送回工会印信、文件、名册,释放被拘押的工会理事及工人。工会领导人希望社会局能立即答复,以防止东区愤怒的织工继续发动罢工。[126]

此时社会局方面也感到手足无措,是倾向于他们曾倾力帮助建立起来的工会呢,还是迫于中央党部的指令行事?资方的毫不妥协打乱了社会局利用上海工人的工会化来为自己的政治目的服务的图谋。南京方面,与公共租界一样,害怕丝织、纺织和烟草等业工人的高度工会化将共同控制该市的经济,国民党的合作主义梦想将变为一场共产主义噩梦。就像当地一份报纸所说:“令当局深深烦恼的形势并不是孤立的,很有可能发展为一场工会联合的潮流,并且在将来的劳工关系中发挥决定性作用。”在南京官员的脑子里,共产主义的幽灵攫取高度组织化的工人运动的控制权已经为期不远。正如一份亲国民党的报纸在该市丝织工人罢工高潮时发出的惊叹那样:“也许,人们只是看到莫斯科妖魔经常被害怕工人的资本家放出来耍威风,但上层官员的手里确有证据表明,当前工人运动的发动与来自克里姆林宫的经济的和意识形态的支持是有牵连的……现在已经不是一个应不应该增加工资的问题,而是一个领导权掌握在谁手里的问题。”[127]

实际上,克里姆林宫对此次丝织业春季罢工的影响微乎其微。最积极的共产主义组织——被其上海地下党的主要对手称为“托派”——以锦新厂为基地。该厂工人在“托派”煽动下拒绝接受社会局的调解方案,继续开展长期罢工,要求增加工资30%。[128]无疑,此种激进举动导致了5月14日警方袭击四区工会事件的发生,因为锦新厂的罢工者一直在用工会房屋煮大锅饭。而且,其工会的负责人是从前锦新厂一个有共产主义倾向的工人。[129]但从总体上来说,在丝织工人的罢工中,共产党的影响不是主要因素。

然而,即使没有许多共产党人的参与,这次斗争仍然极具政治性,即上海当局各派系都在力争占上风。当政府代表企图掌握工人领导权时,丝织工人中先前被掩盖的矛盾露出了水面。5月24日,美亚十厂500多加入工会的工人突然爆发帮口之争(溧阳帮与杂帮之间)。一帮同籍工人想复工,另一帮同籍工人则坚持要罢工,以取得更好的工作条件。从当晚11时至次早6时,两帮人在厂门口大打出手,以至血流遍地。[130]

社会局方面认识到他们已经失去对局势的控制,遂认定丝织工人之工会必须加以除去。6月3日,社会局下令关闭一区、三区和四区工会。新的工会,只要不在工人中煽动闹事,便被允许存在。*6月22日,王豪在其被取缔的三区工会办事处被捕。他在被关了一个月后释放,受到了沪西织工旗帜和鞭炮的迎接。[131]

* Shanghai Times,June 3,1937;中国第二历史档案馆档案,#722:4-520。社会局的最后一招便是在工会请愿时将皮球直接踢到中央党部。有位织工曾回忆道:“大家都想到南京去请愿。虽然大家都看穿了上海当局的面目,知道它根本不会替工人说话,但我们对蒋介石都还存有幻想。”见“竺伯清(音)访谈录”,1961年8月22日,上海社会科学院历史研究所工人运动档案。王豪也因为卷入请愿而遭到逮捕。见“何振声访谈录”,1961年5月25—26日,同前。

在日本人发动侵略前的一个月里,国民党官员快马加鞭成立新的丝织工人工会。同乡关系被各路工会组织者利用起来。由于形形色色的工会领袖争权夺势,拨离间,至1937年夏,在丝织工人中已形成四分五裂、不相统一的局面。[132]到当年8月日本人侵入并控制了上海的丝织业时,他们发现,曾经值得骄傲的“贵族工人”已陷于一片混乱。

共产党的复活

南京国民政府时期的织工罢工与其他时期、其他地方、处于相同的社会经济环境下的工匠罢工有某些共同特征。就像伯纳德·莫斯(Bernard Moss)在解释19世纪中期巴黎工人的斗争时所说:“工业化步伐对工人来说已经够快了,商业竞争已使熟练工匠的安全、完整和相对价值受到威胁,足以引起他们的抵制和反抗,但完全的机械化还不能排除其技术,也无法消除其抵制的能量。”[133]即便如此,工人运动不仅仅是工业结构或市场条件的产物。更大的政治背景也是导致工人反抗的关键因素。正如爱德华·肖特(Edward Shorter)和查尔斯·蒂利(Charles Tilly)所说:“我们期望随着有组织的工人罢工的增加能导致国家政治的变化。而且,我们希望罢工的政治性能随着时间的推移而扩大,即工人运动国家化。”[134]

上海织工也不例外。在南京国民政府末期,外来的组织者将丝织工人的罢工越来越经常地、越来越紧密地与地方性和全国性政治斗争结合起来。在不长的时间里,帮派工会将织工斗争的自身特征——行业自尊、自治和道德主义——削去了不少。但从长远来看,南京国民政府时期的政治化经历为上海丝织工人今后开展更重大的斗争打下了基础。

在日本发动侵略战争后的一年里,在仅存的美亚两个厂里,共产党重新建立了支部。在美亚四厂,有十名工人加入了共产党。在九厂,建立了一个三人支部。[135]在1938年负责恢复上海工人运动的四个共产党干部中,有两人曾是丝织工人。*

* “何振声访谈录”,1982年7月,上海第四丝织广档案室。皮革工人刘长胜任中共上海职工工委书记,刘宁一任副书记,织工张棋任组织部长,织工何振声任总务部长。

可以肯定,战争期间,激进分子不是没有遇到对手。蓝衣社成员王豪——1936—1937年罢工的煽动者——投入了日伪怀抱。一些当初怂恿织工罢工的托派分子也不例外。[136]然而,很显然,共产党占了上风。1937年8月13日,即日本人对上海发动攻击的当天,年轻织工在共产党号召下建立起救国会。该组织成为共产党吸收新成员——尤其是从那些年纪轻、受过良好教育的织工中——的重要工具。[137]

珍珠港事件之后,即便是外国租界中的抗日活动也已无法立足,共产党采取了更隐蔽、最终也更有成效的动员方法。变化了的主要策略之一便是采取“传统的”工人联合的方法,最典型的就是结拜姊妹和结拜兄弟。这些人们所熟知的结合形式依照性别、车间和同乡关系划分,工人们很能适应。这些组织驾轻就熟,经常举行宴会,借以巩固团体纽带。在宴会热闹轻松的气氛中,共产党组织者便借机行事——阅读鲁迅的短篇小说,选读埃德加·斯诺的《西行漫记》,以此来提高众人的政治觉悟。在抗战后期,这些以互助为基础的兄弟姐妹结拜团体成为许多怠工和静坐罢工的组织核心。[138]

日本投降后,丝织工人在内战时期困扰国民党政权的社会动乱中继续扮演了主要角色。开始,丝织工人罢工的组织动力主要来自战后不久重建的工会。[139]在四个区的工会中,有三个由国民党党员重新开办,但其中有两个工会的执委会是在中共地下党的实际掌握之中。而且,三区工会——包括大成的三个大厂以及美亚的两个厂——直接掌握在共产党人陶云山的手中。陶原是美亚工人,因为参加共产党活动而被开除,他在工友中长期开展歃血结拜活动,后来以此为基础建立了工会。他在国民党政府里做事的一个亲戚帮他活动,使其行动合法化。至1946年初,三区工会号称已在115家工厂中拥有3000多名成员。虽然也面临来自国民党和残余的托派分子的竞争,但陶云山的工会仍然在战后多次以丝织工人为主力发动的罢工斗争中扮演着主角。[140]

1946年3月,上海约300家丝织厂的1.2万多名工人发起了一场长达将近三个月的罢工。由于朱学范的介入,工人们最终赢得了增加工资的胜利,大大降低了美亚总经理蔡声白的影响。抗战时期,蔡声白把美亚仅剩的两个厂交给意大利人和德国人管理,从而避免了日本人的直接接管。尽管这一决定在经济上有利,但在政治上却背上了间接与敌寇合作的骂名。通过威胁要公布蔡声白的通敌丑行,三区工会得以战胜这个曾经霸道的资本家。[141]

织工之行动主义在1946年推选潘月英为国大代表一事上进一步显露出来。潘是一位美亚厂的熟练织工,也是一名中共地下党员,在当年初为了庆祝国际妇女节,曾组织上海5万名女工大游行。[142]潘月英(以及其他熟练女织工,尤其是美亚厂的工人)之行动主义不禁让人想到1934年的罢工,女工在当时也是唱主角的。1936—1937年间,帮派盛行,女工一度沉寂,到了内战时期,这些女战士又在斗争中发出了呐喊。

1947年,织工们又站在了上海罢工的前线。国民党工运领袖陆京士曾建议建立团体,促进上海丝织业劳资双方的合作,但遭到了工人们的坚决拒绝。[143]不仅如此,1947年5月8日,四个区工会动员了1万多名织工从外滩向市政府进发,要求解冻生活指数,以便与通货膨胀的速度保持一致(为了控制当时脱缰野马似的通货膨胀速度,绝望之中,国民党当局冻结了生活指数,也就是工资不再随着物价的上涨而增加)。游行的织工散发了将近3000张传单,上面写着:“物价走起来像飞机,指数走起来像蚂蚁。”到市政府后,他们递交了一份言辞激烈的请愿书,开头就写着:“我们要活命!我们要呼吸!我们要继续为民族的利益而工作!”[144]此次织工团结行动的公开展示,激发了其他行业工人发起同样目的的抗议,当局不得不改变其政策。

取得解冻生活指数斗争的成功,与一出揭露通货膨胀罪恶的戏剧的上演是分不开的。该剧由女织工们分别扮演工资、物价和镣铐等角色,生动泼辣,向人们作了广泛的宣传动员。该剧作者王文华是名织工,也是地下党员,据他自己回忆,他是在读了斯诺的《西行漫记》以后走上革命道路的。[145]

至1947年末,在上海织工中,已经活跃着数百名像王文华这样的共产党员。然而,当年11月,革命者遭受到一次重大挫折。当特务袭击富通印刷所时,现场被捕的共产党人中有三区丝织业工会负责人陶云山,他当时去印刷所赶印共产党方面编辑的期刊《织工简报》。对织工运动极为不幸的是,陶向特务供述了一切,暴露了许多同志。[146]工会被国民党接管(在军统的保护下),直到变节者陶云山被确信已经改过自新,才让他重新担任主任一职。[147]由于三区工会变色,共产党组织者失去了在丝织业的一个重要基地。

漏网的共产党人不久就受到国民党另一次进攻的威胁。1948年3月,共产党工运干部王中一被捕,并在其住处搜出了一份中共地下党名单。丝织业曾是王中一最早负责的一块,被搜去的名单上写着丝织行业剩余的中共地下党员的姓名和住址。有32人立即遭到逮捕,7人自首,另有43人逃离上海,去参加了新四军。[148]尽管当局大肆逮捕杀戮,丝织业的激进主义并未被斩尽杀绝。[149]到1949年共产党取得胜利时,中共地下党工委书记张祺成为仅存的一个前美亚工人(曾是美亚六厂的熟练工匠)——曾领导过1934年的罢工。[150]

织工们在激进工人运动中所起到的关键作用取决于他们在南京国民政府时期的经历。在那段艰苦时期织工们失去了许多“贵族式”特权,但增强了与其他行业工人的团结。正如米歇尔·汉纳根(Michael Hanagan)在谈到其他地方的此种情况时所说:“无产阶级本身的增长并不意味着会导致大罢工……相反,无产阶级的增长,同时伴随着大批生活受到威胁的工匠的出现——他们扮演了工人反抗的催化剂——才导致大规模工人罢工的出现。”[151]

国民党统治时期的发展有助于上海丝织工人成为“大批生活受到威胁的工匠”,他们在中国工人运动中发挥着“催化剂”的作用。就像最近对英国“贵族工人”的研究所揭示的,工厂工匠与其他工人的区别不仅在于其较高的薪水,而且在于其强调互助和倾向工会化的团结精神。[152]贵族工人往往采取集体行动来维持其特权地位。虽然这类活动只是代表部分工人,只是一种基本的保守主义,[153]但在一定的经济和政治条件下,维护既有特权的行动才能向激进主义转化。[154]对上海丝织工人来说,国民政府时期正好带来了这种经济的和政治的条件。

开始是在1933年,接下来更富戏剧性的是在1934年,丝织业中享有特权的阶层领导的斗争,主要集中在比较繁荣的美亚绸厂。这些早期罢工与世界其他地方典型的工匠罢工有很多共同特征。法国里昂织工在1831年和1834年的大规模反抗与一个世纪后上海丝织工人发动的罢工很是相像。按照罗伯特·贝祖查(Robert Bezucha)的记叙,里昂丝织工人的教育程度较高(约70%的男工都识字),收入较好,拥有比较鲜明的大众文化背景。以互助团体为基础的里昂织工罢工“不是混乱的佐证,而是其集体组织努力的结果。他们根本不是游荡的、‘危险的阶层’,只是在其命运遭到威胁时才奋起反抗”。[155]

20世纪30年代初,上海丝织工人所而临的威胁主要是丝织品销售在国际市场严重滑坡带来的。但全球经济的不景气并非惟一因素。上海丝织业本身的变化是另一个关键因素。当高度机械化的美亚绸厂在曾经充满剧烈竞争的领域占据上风后,为了保证利润(当然是害怕世界性萧条的继续会使情况更加恶化),资方开始降低工人福利水平。熟练工人遂开始考虑采取自卫行动。

美亚工人罢工的完全失败导致了上海丝织业系统的进一步变化。最显著的是,租机制降低了工匠的自治性,缩小了美亚“贵族工人”和该市其他丝织厂织工的差别。由于这些因素,雄心勃勃的当局在1936—1937年间发起了工会化运动。结果与当局的愿望适得其反,工人斗争更加政治化——尽管失去了早期反抗中“道德经济”的意味,但有助于为抗战及战后与共产主义革命联合开辟道路。在那些导致国民党政权被推翻的岁月里,丝织工人发出了激扬的呼声——常常是站在革命事业的角度上。

结语

以国内资本为主导的上海丝织业,为我们提供了一个富有启迪意义的行业案例——其罢工起因不完全是出于对洋人的愤怒,关键变数在于该行业自身的发展。

通过归纳几种不同的丝织工人——非技术性的缫丝工人,小工场里“传统”的织工,大工厂里都市化的织工——本章致力于阐明纺织业中一个单一部门的劳动状况和反抗形式。缫丝工人,由于家庭责任的原因而与乡村有着密切的联系,在厂里则受到拿摩温的严格控制,所以他们在政治舞台上发挥的作用相对较小。为了逃避车间里枯燥的工作而举行的连锁罢工,当然是在可能的情况下才发生的,但是,他们举行持久的政治性罢工却不多见。对织工来说,他们的生产技术使自己拥有比较稳固的都市职业以及发起范围和影响都比较大的抗议的能力,所以更有可能在他们中间开展政治行动。但即便是在织工中,仍然存在着重大的差异。年纪大的工人,因为在乡村从事过较长的丝织业,他们最近背井离乡来到城市,是因为农村经济形势的凋敝,并受到城市劳动组成方式的吸引——其中帮会所起的作用往往十分显著。相反,在美亚和其他大型工厂里,年纪较轻、受过较好教育的工人倾向于更为激进的政治方式。终于这些织工成为支持上海共产主义工人运动的重要力量。

如果说国内资本控制的企业如丝织业中的工人之间的差异泾渭分明的话,上海纺织业的其他部门——如棉纺厂——是否也是如此呢?或者,更多外国资本的卷入是否会使纱厂工人更加团结呢?棉纺厂虽然在纺纱工人和纺织工人中没有极为明显的技术上的差异,但仍然包含着行业内部的重大差异。纺织业的工人绝大多数都是非技术性和半技术性女工,另有一小部分男性技术性工匠,他们薪水最高,工作最有保障。我们不难发现,这一享有特权的工人群体往往站在纺织业共产主义活动的最前沿。例如,1925一1927年间,在浦东日华纱厂,由共产党领导的影响极大的纺织工会,其领导人就是一位木工。[156]同时期,规模很大的恒丰纱厂的中共党员主要都是从下层职员和机车间的铜匠中吸收进来的。[157]大康纱厂的中共支部成立于1938年,支部书记从前曾在该厂做过技工。[158]

1948年2月2日,发生著名的申新九罢工——人们常常将此次罢工视为革命斗争中非技术性女工行动主义的典范——共产党组织的领导权掌握在一名从事机器工作的男工手里,罢工指挥部就设在厂内机器间。共产党把申新九厂视为革命活动的一个可靠据点,正是因为该厂拥有比其他绝大多数纺纱厂高出许多的男工比例。罢工过程中,由于身为中共党员的男工攻击女工首领,男女工人之间发生冲突,大大削弱了罢工的力量。男工们指责这位女工首领享受资方和国民党提供的优厚待遇,他们把她关进一间黑屋子里,卡住她的喉咙,给人看起来就像在发生一起强奸事件。尽管这位女工被其他女工救了出来,但她的喉咙严重受伤,好多天都难以发出声音来。[159]

男女性别是纺织工人分裂的一个重要原因。女工多为非技术性劳动者,男工则大多占据着较为优越的技术性工种。由于纺织业男工比其女工同伴有着较多特权(无论是在工作条件上,还是在地缘上和受教育水平上),他们比毗邻车间的女工更容易与共产党的学生-干部打成一片(他们绝大多数都与男工们来自同一地区)。

共产党干部无法在缫丝厂开展工作,无疑与这些厂里技工的缺乏有关(在上海,技工基本上都是来自江南的男性)。缫丝女工与乡村关系割舍不断,更使她们无法附着于某个党派的事业。帮会分子穆志英所做的组织工作——开始是以来自苏北的装配工人作后盾,后来则干脆依附于缫丝厂老板,依赖于与工厂女工头的合作。即便如此,她们的每次行动都是短命的。共产党在缫丝女工中开展的工作也不那么顺手。

然而,单从性别上并不能说明问题,美亚绸厂织工及其他机器厂的情况给我们的是另一种印象。在那些厂里,受过教育的年轻江南妇女已经与农村一刀两断,她们也像其男性同伴一样积极从事党派活动。可是许多小型丝织厂的情形就不一样了,那里的妇女仍然从事着技术含量较少的工作。在那些厂里,被迫离开农村的织工成为1936—1937年间帮会—国民党所建立工会的主要成分。他们的罢工,与美亚罢工不一样,妇女参加者不多,也很少提男女平等的要求。

因此,纺织工人中不同群体的政治倾向,产生了一种有规则的(尽管从来不是自动的)导致工人阶级生活分裂化的联系。并非性别、地缘或职业等事项本身导致了特定的政治分野,而是这些事项与特殊的社会关系结合(如姊妹结拜、兄弟结拜、互助会、行会、帮会等),这些关系又与共产党、国民党和独立的运动交相发生作用,才使特定的政治分野显露出来。正因为如此,阶级内部的分裂并没有使上海工人陷于无所作为,相反,他们能很好地组织起来,发起富有特色的斗争——虽然其内部仍常常充满冲突。

注释

[1] Robert Y. Eng,Economic Imperialism in China:Silk Production and Exports,1861—1932(Berkeley,Calif.,1986),pp.38,56;《上海之丝业》,载《社会半月刊》第1卷第19期(1935年),第45~46页;Lillian Li,China’s Silk Trade:Traditional Industry in the Modern World(Cambridge,Mass.,1981):pp.33,164~171,204;刘大军(音):《上海工业化研究》,上海,1940年,第23~24页;Emily Honig,Sisters and Strangers:Women in the Shanghai Cotton Mill,1911—1949(Stanford,Calif. ,1986),chap. 1.

[2] 朱邦兴等:《上海产业与上海职工》,上海1984年,第186~189页;李次山:《上海劳动状况》,载《新青年》第7卷第6期(1920年),第30~31页。

[3] D. K. Lieu,The Silk Reeling Industry in Shanghai(Shanghai,1933),p.69.

[4] Eleaner Hinder,Social and Industrial Problem of Shanghai(New York,1942),p.18.早在20年前,上海工部局就曾对丝织业中虐待童工的情况进行过指责。见Municipal Gazette,July,1924.对上海缫丝业中非人道待遇的进一步讨论,可参见Mary Ninde Gamewell,The Gateway to China:Pictures of Shanghai(London, 1916),pp. 230 ~233.

[5] 《中国近代工业史资料》,北京,1957—1961年,第2卷,第1299~1301页。

[6] Shanghai Strike Statistics,1918—1940.

[7] 《时报》1912年4月21日;《民立报1913年1月4日;《新闻报》1913年1月12日;马超俊:《中国劳工运动史》,台北,1959年,第1卷,第80~81页。

[8] 《时报》1921年4月24日。1920年夏发生的一场要求增加工资的缫丝工人罢工就是由帮会领导的。见《民国日报》1920年7月17日。

[9] 健孟:《从丝厂女工罢工中得来的教训》,载《妇女杂志》第8卷第10期(1922年),第17页;弥弼:《上海丝厂女工的同盟罢工》,同上,第63~65页;次常:《女子工业进德会与妇女劳动组合问题》,同上,第Ⅱ期,第46页。

[10] 《新闻报》1922年8月22日。

[11] 《民国日报》1923年5月1日。

[12] 同上,1924年1月16日,2月28日、29日,3月4日、5日。

[13] 同上,1924年7月1日、2日、3日、8日。

[14] 同上,1924年8月7日、12日、25日。

[15] “朱英如访谈录”,1957年3月14日,上海社会科学院历史研究所工人运动档案。

[16] 丝茧公所档案,案卷号:#516。后来,穆志英和丝茧公所指称此次罢工系由一位名叫孙宗昉的人煽动而起,孙是一位共产党员,到上海来就是为了建立一个对立的工会。然而,上海警方难以确定孙的角色。见丝茧公所档案,案卷号:#516、517。

[17] 《民国日报》1925年8月7日。

[18] 杨之华:1926年上海丝厂女工罢工运动中之感想》,载《回忆杨之华》,合肥,1983年,第247页;该文1927年发表于《赤女杂态》。

[19] 《民国日报》1926年6月10日、11日、12日、16日、19日、28日、29日、30日;丝茧公所档案,案卷号:#520。

[20] 《民国日报》1926年7月1日。

[21] 丝茧公所档案,#523;《民国日报》1926年7月16日、9月22日;《新闻报》1926年8月23日。

[22] 杨之华:《1926年上海丝厂女工罢工运动中之感想》,……第248页。

[23] “朱英如访谈录”,1957年3月14日;沈依洪《母亲朱英如战斗的一生》,载《妇运史资料》1981年第1期,第56~57页;《战斗在三次武装起义中的上海女工》,同上,第47页。

[24] 《中共上海区委有关上海工人三次武装起义的文献七篇》,载《档案与历史》,1987年第1期,第11页。

[25] 丝茧公所档案,#528。

[26] 《民国日报》1927年11月6日,沈依洪:《母亲朱英如战斗的一生》,第57~58页。

[27] 《上海罢工统计资料,1918—1940》;《申报》1928年3月10日,6月10日、15日、23日,7月5日、14日,10月7日;《民国日报》1928年6月25日、28日,7月1日、4日,8月3日、21日。

[28] 《申报》1928年6月22日。

[29] 对虹口工会的指责尤多。参见丝茧公所档案,#48。

[30] 同上,#72-1。

[31] 陈修良:立三路线与行动委员会》,载《文史资料选辑》1981年第1期,第14~16页。

[32] 《商业月报》1937年第7期。

[33] Robert W. Barnett,Economic Shanghai:Hostage to Politics,1937--1941(New York,1941),pp.96~97.

[34] 《中国近代工业史资料》,第2卷,第1299~1301页。

[35] 杨绍英《中国工人的罢工斗争》,南京,1957年,“序言”。苏州工匠以公所为后盾,在1693年、1701年、1715年、1720年、1730年和1756年发动了大规模罢工。

[36] 朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第132~134页。

[37] Shanghai Strikes Statistics,1918—1940.

[38] 《上海之机织工业》,上海,1933年,第175页;朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第133页;骆耕漠:《美亚工潮始末》,载《中国经济论文集》,上海,1936年,第227页;D.K.Lieu,The Silk Industry of China(Shanghai,1936),p.191;《近代江南丝织工业史》,北京,1988年;《美亚期刊》,1933年11月16日(该刊物存上海市档案馆,#199-48-258,以及#199-48-259)。

[39] 《美亚期刊》1934年8月16日,第2页。

[40] 《上海丝绸工运史》,上海,1985年,第13~17页。

[41] Shanghai Strikes Statistics,1918—1940;中国第二历史档案馆档案:#722:4-226。

[42] 《丝织业》,1982年,手稿,存上海第四丝织厂档案室。

[43] 朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第142页。

[44] 上海市档案馆档案,#199-48:1~6。

[45] 朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第146页。

[46] 朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第143页。

[47] “许锡娟(音)访谈录”,1987年6月2日于上海第九丝织厂;《丝织业》;阿英:《绸厂的女工》,载《生活知识》,1946年第39期,第4页。

[48] 朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第142页。

[49] “谢青斋(音)访谈录”,1957年2月2日,上海社会科学院历史研究所工人运动档案。

[50] 朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第142页。

[51] “李树发(音)访谈录”,1969年12月4日;“沈荣庆(音)访谈录”,无日期,上海社会科学院历史研究所工人运动档案。

[52] “周志新访谈录”,1982年6月5日,同上。

[53] 朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第141~143页。

[54] “万文华(音)访谈录”,1982年6月5日,存上海第四丝织厂档案室。

[55] 《近代江南丝织工业史》;一苇:《美亚绸厂罢工的严重性》,载《女神》第2卷第2期(1934年),第2页。

[56] 《美亚期刊》1934年8月16日。

[57] 朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第151页。

[58] 同上,第162页。

[59] “周志新访谈录”,1982年6月5日,存上海第四丝织厂档案室。

[60] “张棋访谈录”,1987年6月16日于上海总工会。

[61] 朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第152页。

[62] 同上(按,该资料中说总罢委会之下另有交通一部——译者);Shanghai Municipal Police Files,D-5802.

[63] “俞林访谈录”,1982年5月8日,存上海第四丝织厂档案室。

[64] “张祺访谈录”,1987年6月16日。

[65] “葛素兰访谈录”,1982年7月17日,存上海第四丝织厂档案室。

[66] 骆耕漠:《美亚工潮始末》,第229~231页。

[67] 中国第二历史档案馆档案,#722:4-224。

[68] 骆耕漠:《美亚工潮始末》,第228~229页。

[69] 同上,第230~231页。

[70] 朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第153~154页;Shanghai Municipal Police Files,D-5802.

[71] Shanghai Municipal Police Files,D-5802.

[72] 中国第二历史档案馆档案,#722:4-224。

[73] Shanghai Municipal Police Files,D-5802;朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第165页。

[74] Shanghai Municipal Police Files,D-5802;《红色中华》,江西,第162期、169期、171期、178期、180期,1934年3~4月;《斗争》,上海,1934年4月19日。

[75] 《团的建设》,上海,第13期,1934年月12日;第15期,1934年4月13日;第16期,1934年4月27日;《群众的团》,上海,第3期,1934年4月6日。

[76] Shanghai Municipal Police Files,D-5802.

[77] 同上;《美亚期刊》,1934年8月16日,第3~7页。

[78] 骆耕漠:《美亚工潮始末》,第234页;Shanghai Municipal Police Files,D-5802;朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第155页。

[79] Shanghai Municipal Police Files,D-5802;朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第155~156页;骆耕漠:《美亚工潮始末》,第234页。

[80] Shanghai Municipal Police Files,D-5802;朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第153页。

[81] 白石:《在美亚罢工中对于女工的认识》,载《女神》第4卷第10期(1934年),第2页。

[82] 中国第二历史档案馆档案,#722:4-224。

[83] Shanghai Municipal Police Files,D-5802.

[84] Lieu,Silk Industry of China,p.222;朱邦兴等编:《上海产业上海职工》,第140页;马超俊主编:《中国劳工运动史》,台北,1954年,第1190页。

[85] Shanghai Municipal Police Files,D-5802.

[86] 朱邦兴等编:上海产业与上海职工,第156~157页。类似情况从1927年南洋兄弟烟草公司对英美烟公司罢工的支持中也可看出(参见第七章)。

[87] Shanghai Municipal Police Files,D-5802.

[88] 朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第157~158页;《美亚第四织绸厂》,上海,1982年,第33页。

[89] 骆耕漠:美亚工潮始末》,第235页;《美亚第四织绸厂》,第33~34页。

[90] 马超俊主编:《中国劳工运动史》,第1191页;《上海第九丝织厂工人运动斗争史》,上海,1983年,第23页,存上海第九丝织厂档案室;《美亚第四织绸厂》,第34页。

[91] Shanghai Municipal Police Files,D-1791.

[92] 同上,D-5802;朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第159页。

[93] Shanghai Municipal Archives,#199-48-207.

[94] 《美亚第四织绸厂》,第28页;姜红娇(音):《自我批评》,无日期,存上海第四丝织厂档案室。

[95] Shanghai Municipal Police Files,D-1791.

[96] 同上。

[97] 朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第160~161页。

[98] 中国第二历史档案馆档案,#722:4-224。

[99] Shanghai Municipal Police Files,D-582;“周志新访谈录”,1981年12月21日,存上海第四丝织厂档案室。

[100] G. Grossic,An Artisan Elite in Late Victorian Society (London,1980);Robert Gray,The Aristocracy of Nineteenth-Century Britain(London,1981).

[101] “董月英(音)访谈录”,1961年7月11日,上海社会科学院历史研究所工人运动档案。

[102] 《群众的团》,第8期,1934年8月24日;《美亚期刊》,1934年8月16日,第2页。

[103] 《美亚第四织绸厂》,第19页;《上海第九丝织厂》,第31页;“傅元华(音)访谈录”1982年12月,上海第四丝织厂档案室。

[104] 《上海之机织工业》,上海,1933年,第175页。

[105] 朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第163~164页。

[106] Shanghai Strike Statistics,1918—1940.

[107] 《上海丝绸工业阶段史》,第3页。

[108] Shanghai Municipal Police Files,D-7506.

[109] Shanghai Strike Statistics,1918—1940;Shanghai Municipal Police Files, D-7506.

[110] 朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第171~172页;Shanghai Municipal Police Files,D-7506.

[111] Shanghai Municipal Police Files,D-7744.

[112] 《一九三七年丝织业大罢工》,1982年,存上海第四丝织厂档案室。第13~14页;“张月珍访谈录”,1981年9月23日,存上海第四丝织厂档案室;“周云卿(音)访谈录”,1982年10月4日,同前。

[113] “张平山(音)访谈录”,1981年9月29日,存上海第四丝织厂档案室。

[114] 《上海第九丝织厂》,第39页;何振声:《抗日战争时期上海纺织工业与职工的一些情况》,载《上海工运史料》1984年第4期,第14~15页。

[115] “张月珍访谈录”,1981年9月23日,上海第四丝织厂档案室。

[116] “竺伯清访谈录”,1961年8月22日,上海社会科学院历史研究所工人运动档案。

[117] 朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第173页。

[118] China Press,Mar. 31,1937;Shanghai Evening Post and Mercury,Mar.31,1937;朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第174~175页;《上海第九丝织厂》,第39页。

[119] China Press,Mar. 29,31,1937.

[120] 工厂数和工人数见朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第135页。

[121] 《一九三七年丝织业大罢工》,第5~6页。

[122] 《美亚第四织绸厂》,第46页。

[123] Shanghai Evening Post and Mercury,Mar.31,1937;《上海丝绸工业阶段史》,第20~21页。

[124] 朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第176页。

[125] Shanghai Times,Apr.14,1937;中国第二历史档案馆档案,#722:4-519。

[126] Shanghai Municipal Police Files,D-7744;朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第177~178页。

[127] Shanghai Times,May 19,Apr. 3,1937.

[128] 朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第181页。

[129] Shanghai Municipal Police Files,D-7744;《上海丝绸工运史》,第50页。

[130] China Press,May 26,1937;朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第179页。

[131] Shanghai Municipal Archives,#199-48-207.

[132] 朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》,第180~181页。

[133] Bernard H. Moss,“Workers’ I deology and French Social History,”International Labor and Working Class History,no. 11(1977),p.28.

[134] Edward Shorter and Charles Tilly,Strikes in France,1830—1968(Cambridge,Mass.,1974),p. 10.

[135] 《上海第九丝织厂》,第46页。

[136] 马纯古:《上海工运的现状报告》,上海,1941年,第17—18页。

[137] 《湖南青年救亡团的成立及其活动》,载《上海工运史研究资料》,1984年第4期,第13~14页。

[138] 《上海第九丝织厂》,第52页;《美亚第四织绸厂》,第55页;《上海丝织工运史》,第69~71页。

[139] 工会与当局交涉的内容从女工怀孕到生活补贴,无所不有。见Shanghai Municipal Archives,#1-7-50,#6-9-1625,#6-9-1633.

[140] “陆端华(音)访谈录”,1970年5月9日,存上海第四丝织厂档案室;“吴永年(音)履历”,同前;Shanghai Municipal Archives,#19-17;《上海第九丝织厂》,第69页;《三区丝织业工会调查》,台北,调查局档案,#556.18/803.三区工会曾抱怨说,国民党干部和托派分子常常在中共领导的工会取得一定谈判结果时,在工人中制造分裂。

[141] 《近代江南丝织工业史》;《上海丝绸工运史》,第94页。

[142] 《上海丝绸工运史》,第101~113页;“潘月英访问记”,1982年11月21日,上海第四丝绸厂档案室。

[143] 张永勤(音):《从政治到合作》,载《社会月刊》第2卷第10期(1947年),第40页。

[144] Shanghai Municipal Archives,#1-7-54.《要求解冻生活费指数》,《上海纺织工运史料》,无日期,第3期,第83~84页。

[145] “王文华访谈录”,1982年6月22日,7月21日,存上海第四丝织厂档案室;《要求解冻生活费指数》,第81~82页。

[146] 《上海丝绸工运史》,第127页;“陆端华访谈录”,1970年5月9日,上海第四丝织厂档案室。

[147] “黄才林(音)供述”,1968年7月15日,上海第四丝织厂档案室。

[148] 《上海丝绸工运史》,第132页。

[149] 参见Shanghai Municipal Archives,#6-9-1644中有关1948年春夏丝织业工运问题的资料。

[150] 《上海丝绸工运史》,第130~132页。

[151] Hanagan,Logic of Solidarity,p. 216.

[152] Crossic,Artisan Elite Gray,Aristocracy of Labour.

[153] Eric Hobsbawm,“The Labour Aristocracy in Nineteenth-Century Britain, ”in Labouring Men(London,1964).

[154] E. P. Tompson,The Making of the English Working Class(New York,1963)

[155] Robert J. Bezucha,The Lion Uprising of 1834(Cambridge,Mass.,1974),p.158.

[156] “陆家龙(音)访谈录”,1958年4月17日,存上海社会科学院历史研究所工人运动档案。

[157] “江元青访谈录”,1957年9月12日,同上。

[158] 《上海国棉十二厂工人斗争厂史资料》,载《上海工人运动历史资料》,1955年第1期,第5页。

[159] 《申九“二二”斗争纪要》,未刊稿,1982年,存上海国棉二十二厂档案室,第10~22页。

上一篇 回目录 下一篇