41

杨健听完余静汇报和韩工程师谈话的情况,察觉她的信心不高,于是反问道:

杨健听完余静汇报和韩工程师谈话的情况,察觉她的信心不高,于是反问道:“你觉得没有把握吗?”

余静想了想,说:

“也不能这么讲。”

“那你的意思是——”杨健锐利的眼光停留在她的脸上,等待她的回答。

余静坦率地把她的思想情况在杨健面前暴露出来。她说:

“我觉得和韩工程师这样的人很难谈话。他的态度老是不明朗,讲话也不痛快。你说他不想站稳工人阶级的立场吧,他表示一定要划清界限。你要他检举吧,他又说要研究研究,简直摸不透他的心思。”

“这就是韩工程师这类知识分子的特点:又要站稳工人阶级的立场,又要依靠资产阶级,动摇在两个阶级之间。他在考虑怎样才可以维护自己的利益。”

“我喜欢痛痛快快,像韩工程师这样,真急死人。”

杨健听她天真的想法,不禁笑了:

“所以你是工会主席,而不是工程师。”

“我一辈子也不想当工程师。”

“那不对,工程师有各式各样的,工人阶级也要培养自己的工程师,对于我们国家建设来说,工程师是很重要的人才。从韩工程师的过去情况看,他还是比较倾向进步的,有时也有正义感。但是他和徐义德打了许多年的交道,‘五反’来了,徐义德更要拉他一把,怕他检举。他想超然在两个阶级之外,事实上不可能。他想对两方面都应付,却又办不到。因此犹豫不决。这是不足为奇的。假使他很快很坚决地站在工人阶级的立场,像你所说的痛痛快快地检举立功,这倒是很奇怪了。那就不是韩工程师了。”

“永远这样犹豫下去,‘五反’哪能进行?你不是说要突破韩工程师这个缺口来扩大‘五反’的战果吗?”她想起杨健的指示,便提出这个问题。

“现在我也没有改变我的意见。动摇的人最后必然会倒向一边,他不能够永远在中间摇摆。照我的判断:韩工程师可以站到工人阶级立场上来的。他目前顾虑的是职位和前途。解除这个顾虑,他就会站到工人阶级这方面来了。我们一方面要给他谈清伟大工人阶级的光辉灿烂的前途和社会主义的远景,另一方面要指出民族资产阶级没落的前途和目前他们可能用的丑恶手段。这样,韩工程师得要慎重考虑自己的问题了。”

“你以为有绝对把握吗?”

“当然有。虽没有百分之百的把握,百分之九十五的把握是有的。主要看你的信心了。”

余静很严肃地说:

“只要组织派我去,我一定有信心去完成这个任务。”

“当然仍旧派你和钟珮文去。”杨健望着工会办公室门外走过的人群,想了想,又说道,“韩工程师检举任何一点材料,都要采取鼓励的态度。开始的辰光,不要要求太高,只要他肯检举,慢慢地会提供许多材料。”

“我根据你的指示去做。”她说,“过去我把他看得太单纯了,经你这么一分析,对这样的知识分子有了深一层的认识。

我也有了把握。”

第二天是厂礼拜。余静抓紧时间,仍然约了韩云程下午四点钟在厂里谈话。

四点还欠五分,韩云程就走进了试验室。余静和钟珮文来的更早,他们两个已经在里面等候了十分钟。韩云程坐了下来,钟珮文劈口就问:

“韩工程师,你这两天研究的哪能?”

上次谈话后,他一直没有宁静过。他认为徐义德确实有许多不法行为,作为一个工程师,有义务向国家报告。余静那样热忱地欢迎他回到工人阶级队伍里来,而且钟珮文还说工会的门永远向他开着的,难道韩云程是铁石心肠的人吗?研究科学的人可以一直昧着良心代人掩饰罪恶的事实吗?自己虽然说要经过研究才能下结论,车间里生活难做的原因不是很清楚吗?讲研究这一类的瞎话不过是明明骗人罢了。韩云程就是这样蒙混过去吗?将来水落石出,叫人发现,韩云程的面子搁在啥地方?应该老老实实讲出来,这才是科学的态度。他曾经决心到工会里向余静报告徐义德的不法行为,可是走出试验室没有几步路,在车间门口站住了,皱着眉头问自己:这样好吗?徐义德待自己不错呀,很赏识自己的才能。梅佐贤不是说徐义德认为目前的职位有点委屈自己,准备提为副厂长吗?副厂长当然没有啥了不起,不过,这名义也蛮不错。工程师仅仅是管理技术方面的事,副厂长不同啦,是掌握全局的职位。不消说,每月收入的单位也会增加一些的。回到工人阶级的队伍自然是好事,但工程师的职位究竟是徐义德委派的,每月的单位也是厂里发的,不是工会给的啊。现在“五反”来了,政府支持,工会撑腰,徐义德低头。“五反”过后,徐义德这种人会永远低头吗?在“五反”里检举,他会不报复吗?工程师这职位可以保的牢吗?“五反”赞成,就是不检举,双方都不得罪,又能保住自己的职位,那不是很理想吗?

正在他皱着眉头思虑的当儿,钟珮文从工会那边走来,见他站在车间门口发愣,便问道:

“韩工程师,你一个人站在这里想啥?”

韩云程没有注意钟珮文向他面前走来,听到叫他,凝神一看:钟珮文已经站在他面前了。他好像自己的秘密叫钟珮文发现了,满脸绯红,支支吾吾地说:

“没啥。我到厕所去。”

他不敢停留在那里,慌慌张张真的到厕所去了。从厕所回到试验室,他还是宁静不下来,做啥事体都想到这个问题。他谴责自己,他要回到工人阶级的队伍里来,可是一抬起脚要到工会去,背后有一股看不见的力量在拉着他。他耳边仿佛有人轻轻地在说:要想想后果呀!他努力不想这些事,设法使自己忙于工作,不让脑筋闲下来。可是这些事像个幽灵似的,时时在他面前闪现出来。今天厂礼拜,他原来准备一个人到吴淞口去跑一趟,摆脱这些烦恼,站在江边去眺望浩浩淼淼的江水。可是余静约他下午四点钟谈话。他跨进试验室以前,下决心把自己知道的事都说了,后果怎么样不去管他。钟珮文问他,他马上想到工程师,想到副厂长,想到每月的收入,想到每月的开销……他又改变了主意,信口应付道:

“这两天,唔,研究的比过去更深入了一些……”

钟珮文听他老是说这样不着边际的话,心里非常不耐烦,用不满的口吻质问他:

“你这样研究来研究去,究竟要研究几何辰光呢?不要再耍花样了,痛痛快快地说吧。”

这几句话刺破了韩云程的面子,他忍受下来,却又不甘心情愿承认自己确实不痛快。他有些激动,语气还相当的缓和:

“希望钟珮文同志讲话客气点。”

“我讲话……”

余静怕钟珮文讲下去把事情弄僵,她打断了钟珮文的话,插上去说:

“这些事应该仔细研究,慎重考虑的。站稳工人阶级立场,划清界限不是一件容易的事。韩工程师和徐义德有多年的往来,交情也不错,一时也不容易扯下面子。……”

韩云程听余静这么说,句句讲到自己的心里,连忙搭上来,勉强辩解道:

“这倒没啥,这倒没啥……”

钟珮文看他那神情,本来想讲“那你还有啥顾虑不肯说呢”,见余静要说下去,就没吭声。

“韩工程师处的地位是比较困难的,有些事不能不多想想。比方说检举了徐义德,会不会影响今后的工作,就是一个很大的问题。”

韩云程心里想:“对呀,这是一个很大的问题。”“我看哩,”余静接下去说,“这个问题倒是已经解决了。军管会早有了规定,保证工作,资方不得随便撤职工的职。徐义德现在当然不敢动手,‘五反’以后要是动手,要撤谁的职,我们工会不答应,人民政府也不允许。有了共产党,有了组织,资本家无法无天作威作福的时代已经过去了,现在要照规矩办事。”

“那是呀。”韩云程应了一句,对自己说:这一点我原来哪能没想到呢?这么说,就是检举,徐义德也不能把韩云程怎么样啊!

余静见韩云程在想,她有意停了停,拿起桌子上的茶杯,准备倒水。那边钟珮文送过热水瓶来,倒了三杯。余静喝了一口水,说:

“你和徐义德是朋友,要讲交情,是啵?讲交情?应该给正义讲交情,给人民讲交情,不能给五毒不法行为讲交情,也不能给不法资本家讲交情呀。你是徐义德的好朋友,你应该帮助他向政府彻底坦白,消灭五毒不法行为,让他做一个守法的资本家,才算够朋友……”

余静每句话都讲到韩云程的心坎里。他原来面对着钟珮文,器宇轩昂,神情自得,等到余静娓娓地从职位谈到朋友交情,他内疚地慢慢低下了头。他过去看不起工人,觉得他们粗鲁和没有文化。上海解放以后,共产党和工人阶级领导全国人民取得了胜利,他才初步改变了对工人鄙视的错误态度。对工人阶级和他的代表共产党来说,他是钦佩的,特别是毛泽东主席他更是五体投地地钦佩,认为这是中国的希望和光明。具体的工人,就说沪江纱厂的余静吧,对她是表面上不得不恭维,暗骨子里并不佩服的,实际上看她不起。最近,他从余静身上看到许多新的东西。刚才余静这一番谈吐,他深深地感到余静表现出来工人大公无私的崇高思想,言谈里包含了很高的原则性,和他一比就显出自己是多么渺小和无知。特别使他难过的是这些话出自一个他过去所看不起的人,现在才发现真正应该看不起的正是自己,而余静是他应该尊敬和学习的人。他激动地说:

“余静同志,你不要往下讲了……”

余静看他低着头说话,知道他心里很激动,就没再往那方面说,改口道:

“你是有学问的人,有些事你比我们晓得的多,不用我讲,你也晓得的……”

韩云程心里想:做一个工程师,难道说厂里的事一点不知道吗?他总得要讲一些才行,便毅然抬起头来,勇敢地说:“是的,有些事我是知道的。徐义德过去有偷工减料行为,八十牙常常改为七十八牙,有辰光甚至改到七十牙,以粗报细,造成圈长不足,这是减料。……”

韩云程没说完,钟珮文插上来说:

“这个我们晓得,筒摇间的工人已经检举了。”

余静马上收回他的话,补充道:

“不,你让韩工程师讲下去。旁人检举的,韩工程师也可以再检举,这对我们研究问题有帮助。韩云程同志,你说。”

韩云程听到余静叫他韩云程同志,心里感到非常温暖。他觉得他知道的许多事不讲,并不能说明自己站在资产阶级和工人阶级的中间,实际上是站在徐总经理那边的。现在余静这样热情欢迎他,他为啥不把自己知道的事讲出来呢?他往下说:

“副二十支只过头道粗纱,没有过二道。本支抄斩,不经过整理,直接回用①……”

①本支抄斩花不能直接回用,三十二支纱的应用到二十支纱上,余类推。

这些材料工人早检举到“五反”检查队了,余静看见钟珮文的眼光盯着韩工程师,怕他又要打断韩工程师的话,连忙用眼光示意他,让韩工程师往下说。余静认为这些材料虽然工人已经检举了,但从韩工程师嘴里说出来,那就有完全不同的意义,表明他已经站到工人阶级这方面来,决心和徐义德划清界限了。她鼓励韩工程师道:

“你提供这些材料很好,说明你一站到工人阶级的立场上,许多问题就比从前看的清爽了。”

韩云程知道钟珮文的眼光一直在盯着他,好像在提醒他别只谈轻微的小事,把重要的问题漏掉。而余静和蔼亲热的鼓励,使他感到不谈那个他所避免谈的问题就对不住余静的期望。同时,既然已经谈了,那少谈和多谈也没有啥区别,不如干脆都谈了。他想起徐义德的手段,不照他的意思做,一切都要工务上负责,也就是说要韩云程负责,心里很不满意。徐义德的五毒不法行为,为啥要韩云程负责呢?原棉问题追究起来,最后工务上总脱不了干系的,不如说清楚了,倒可以使工会了解这件事的真相。他猛可地站了起来,坚决地大声说:

“那次重点试纺研究的结果,证明车间生活难做确实由于原棉问题,徐义德在原棉里掺了劣质棉花,我可以证明,……”

由于他太激动,焦急地想把事情原原本本地向余静报告,一时却口吃地说不清了。余静劝他坐下来慢慢说,他平静不下来,仍然站着,继续大声说:

“我受了徐义德的欺骗。他想收买我,我对不起国家,也对不起人民,我要回到工人阶级的队伍里来,我要检举,我要检举……”

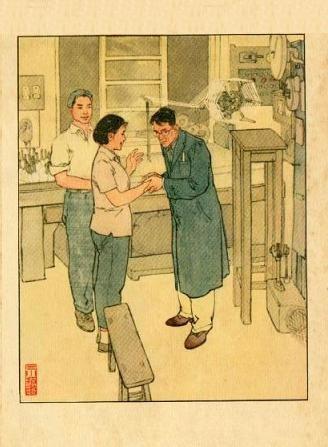

余静也站了起来,伸过手去紧紧握着他的手,热烈地欢迎道:

“我代表工会欢迎你,韩云程同志。”

钟珮文加了一句:“韩云程同志,我们大家都欢迎你!”

韩云程听到他们这样亲热地称呼,又这样热烈地欢迎,他感动地握着余静的手不放,说:

“余静同志,是你教育了我,……”

说到这里,韩云程再也说不下去了。他的眼眶润湿,两粒精圆的泪珠从眼角那里流下来。他浑身的血液在急速地循环,身上充满了一股燃烧似的热力。他从来没有感到过这样轻松,这样愉快,这样有劲。

韩云程站在那里让自己的情绪慢慢平静下去,等了一会,说:

“让我冷静地想一想,余静同志,我写好了送到工会里来。”