中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 〔美〕威廉·I.罗宾逊 《全球资本主义论》(2004)

第三章 跨国国家

1992年,美国副国务卿斯特罗布·塔尔博特(Strobe Talbott)断言,“在未来一百年中……我们所熟知的国家的独立性将最终丧失,届时所有国家都将认同一个单一的全球主权。20世纪中期的流行短语‘世界公民’最终会在21世纪末具有真实的含义”。他还指出,“所有国家从根本上都是社会安排,是为了适应不断变化的环境。尽管国家在任何时刻看起来都是那么永恒与神圣,但实际上它们都是人为的,并且只是暂时的”。实际[1]上,对20世纪晚期的全球化的著作者而言,引用位居髙层的全球资本家有关“民族国家终结”和无国界合作的观点已经成为一种非常流行的做法。例如,原陶氏化学公司的首席执行官卡尔·格斯塔克尔(Carl Gerstacker)下面的这段话就经常被引用:“我一直梦想着购买一个不属于任何国家的小岛,然后在这块真正中立、不属于任何国家和社会的土地上修建陶氏化学的世界总部基地。”[2]另一个被广为引用的是NCR公司总裁吉尔伯特·威廉姆森(Gilbert Williamson)的评论,他强调: “我们这些NCR公司的人都认为我们自己是在一家全球具有竞争力的公司,只不过它的总部恰巧设在美国罢了。”[3]如果就像我在第一章和第二章所认为的那样,世界范围内资本的霸权分支已经变得跨国化,正日益从特定的领土和从民族国家原有的社会和政治计划中剥离出来,那么这是否意味着它们已不属于任何国家?跨国公司究竟是无国家性(stateless)还是无民族性(nationless)国家(stste)和民族(nation)是否指同一个事物?这正是本章所要回答的问题。但首先我想从不同的角度,提出另外一组有关跨国资本家阶级及其代理人的问题来解决上述问题。

在前面的章节中我已经提出,跨国资本家阶级在经济上居于统治地位,因为它控制了全球经济的“制高点”。但它是否在政治上也处于统治地位呢?某一社会中经济上占统治地位的阶级并不必然是政治上的统治阶级。与此密切相关的一个问题是,在行使权力的时候,作为一个阶级,它在多大程度上采取集体行动?它在什么意义以及何种程度上可以被认为是一个全球统治阶级?在社会科学的相关文献中,有关“集体行动者”(collective actors)以及阶级是否是集体行动者的争论由来已久,在这里不可能详细展开。[4]在此我认为,阶级是集体行动者。在本章我想竭力阐明的一点是,部分地借助其“组织起来的少数人”的地位以及可供合作使用的资源和网络,跨国资本家阶级通过明确的机构进行运作,并且是一个具有相当凝聚力的集体行动者。

本章的研究重点将从跨国资本的经济统治地位转向其可能出现的政治统治形式。我将进一步完善此前所提出的观点,即跨国资本家阶级已经成为世界资产阶级的一个阶级分支,而且这一跨国资本家阶级正处于实现其政治统治或成为全球统治阶级的进程之中。在本章里,我将引入跨国国家的概念,并将其与跨国资本家阶级的概念联系起来。我认为,跨国国家机器的出现是全球资本主义的一个不可或缺的方面。离开跨国国家,就无法理解全球经济的形成和巩固以及积极参与政治的跨国资本家阶级的崛起。在追寻一个一体化的经济和社会的全球主义目标的过程中,跨国资本家阶级将经济利益和政治目标结合了起来,我在第二章中将它称之为跨国精英议程,其目标旨在为全球资本主义的运作创造最合适的条件。这一议程主要通过跨国国家机构来实现。

在这一研知中,我自始至终都强调关注社会生活的结构和行动或主观和客观两方面的重要性。我相信,如果我们要想理解社会世界(social world),就必须研究这两个维度的相互关系。所谓客观,我认为是指超越个人意愿和意识层面的力量。我们的存在要求我们每个人都参与经济,这一点独立于我们的意愿和我们对经济制度的理解。这些塑造了我们生活的经济力量,不管我们是否意识到了它们的存在,都构成了我们存在的客观维度。所谓主观,我认为是指我们对自身深陷其中的现实所产生的意识,以及基于我们的有意识的理解和“自由”意愿基础之上的行动。我之前曾说过,阶级形成是一个主客观相互结合的过程,包括结构和行动两个分析层面。在前面两章里,我强调了全球资本主义和跨国资本家阶级的客观维度,即关注生产结构过程中的客观决定因素,并且发现生产过程的跨国化是其中的关键因素。在本章中,我想把关注重点转移到资本家全球化和跨国资本家阶级形成的主观维度。对跨国国家机器的出现进行研究,可以使我们揭开资本主义全球化过程中集体行动的面纱,并确认这一过程中的关键的政治和机构维度。

对资本主义统治阶级的力量进行分析必须将国家和政治进程考虑进来。但我们首先可以着手分析体现在跨国资本中的跨国资本家阶级的经济一物质决定因素,正如我们在前一章所做的那样;其次,我们可以分析表现在跨国国家机器中的阶级权力的行使,现在我将对此进行分析。尽管集团的社会力量取决于它对财富(生产资料和社会产品)的控制,但它却是通过政治制度而加以实现的。长期以来,政治社会学家和政治科学家就已经注意到,统治阶级是通过其政治制度来实行统治的,这一机构的高层人士必须代表整个阶级,并尽可能地统一这一阶级的行动和加强它对社会再生产进程的控制。说到全球化和跨国资本家阶级,这就意味着要确保全球资本主义生产关系的再生产,以及有助于实现其统治的政治和文化机制的形成与再生产,其中的核心是国家。我们已经看到跨国公司是组织全球资本积累进程中的一个关键性机构。在全球资本主义体系中,大型跨国公司控制着全球经济,它们作出的关键性决定,影响着地球上即便不是全部至少也是绝大多数的人的生活。但跨国公司在组织资本主义生产的过程中并非是孤立的。尽管市场意识形态占据统治地位,但生产条件并不完全是根据市场规则而产生的。一定还存在其他机构,这些机构的任务是创造这些条件或者管理进入这些生产条件的资本。它就是资本主义国家。我认为在全球化背景下,资本主义国家已经越来越多地采取了跨国国家的形式。

一言以蔽之,我认为20世纪70年代至90年代,新兴的跨国资本家阶级中的主导阶层日益趋于政治化。位于全球统治阶级(它控制了全球政策制定的主要杠杆)顶点的管理精英的观念,攫取了全球统治阶级中在政治上比较活跃的一派的观点。作为其政治主张的一部分,这一派开始去创造或改革一系列正在形成的跨国机构。这些机构构成了一个初生的跨国国家机器。这一跨国国家机器是一个新兴的网络,它包括经过变革和与外部已经融合的民族国家,以及超国家的经济和政治论坛,但到目前为止它还没有形成任何中央集权的机构形式。这些经济论坛包括国际货币基金组织(IMF)、世界银行(WB)、世界贸易组织(WTO)和地区银行等;政治论坛包括七国集团(G-7)、二十二国集团(G-22),尤其是联合国体系、经济合作与发展组织(OECD)、欧盟(EU)、欧洲安全与合作会议(CSCE,欧安会)等。跨国资本家阶级直接将这一跨国国家机器工具化,通过跨国国家多层次的结构来行使一种跨国国家的权力。正是通过这些全球机制,跨国资本家阶级试图形成一个新的全球资本家历史集团。

第一节 跨国国家机器的概念化

我的有关跨国国家的论题包括以下三个相互关联的观点:

(1)与经济全球化相对应的政治实体出现在跨国阶级的形成和跨国国家的崛起中。这一实体是作为全球统治阶级的集体权威进行职能运作的。

(2)民族国家既不会保留其卓越地位,也不会消失,而是被变革并纳人到更大的跨国国家的结构之中。

(3)新兴的跨国国家使全球资本和全球劳动之间新的阶级关系制度化。

下面,我们将对上述观点进行深入研究。如下几节的理论性较强,复杂难懂。但我相信,认真的读者能够抓住我的基本观点,并沿着这一逻辑,享受这一观点所提供的洞察力的回报。

1.在全球化的研究中超越民族国家中心主义

我将当前社会科学理论研究方法中的那些赋予民族国家持续中心性的趋势称之为民族国家中心主义。[5]国家被认为是一个更大的体系——世界体系或国际体系——中的分散个体,该体系的特征是这些个体单元之间存在着外部交流。尽管各自的理论基础互不相同,但这些民族国家范例是国家中心主义者研究民族国家和国家间体系的主要领域。然而,如今民族国家不再是适合分析的个体单元,部分原因在于它们不再是社会科学的研究客体,即各种经济、政治、社会和文化进程的“容器”。采用一种跨国的或全球的视角意味着对强调国家层面分析的社会世界,或由分散的民族国家(被视为比较分析的相互作用的个体)组成的国际体系的关注的超越。如果想要理解21世纪的世界,我们就需要打破以民族国家为中心的分析方法。

在全球化开始之际,社会科学家便认识到将民族国家作为全球政治经济的一个实体已经日渐过时,因此他们认为需要新的研究视角。资本主义新的跨国阶段的特征是资本主义体系一段时期的重大重构,其中包括资本主义机构形式的重构。民族国家的经济、政治和社会结构的崩溃,是与20世纪70年代开始的以民族国家为基础的前全球化的世界秩序的逐渐崩溃相呼应的。但是,鉴于根深蒂固的民族国家中心性,许多研究都从民族国家体系的政治框架及国家阶级和集团的代理人的角度来分析经济全球化。在绝大多数的著作中,跨国机构和政治全球化被认为是民族国家体系的延伸或修正。这些都是国家/国际的研究方法,它们关注的是早前就存在的民族国家体系,认为它们正在经历国际化而非全球化。实际上,从事全球化研究的两位杰出的理论家罗兰·罗伯逊(Roland Robertson)和安东尼·吉登斯(Anthont Giddens)都认为,[6]这一进程的显著特点是民族国家的“普遍化”。跨国化或全球化的研究方法关注的是民族国家体系和国家经济体等是如何被扎根于全球而非国家间体系的跨国力量和跨国机构所超越的。

为了超越以民族国家为中心的思考全球化的方法,我们需要牢记的一点是,全球化的研究从根本上而言是历史研究。一些事件或社会环境可以根据此前导致其产生的社会进程和社会环境而加以构思出来。民族国家并不是超越历史的。好的社会分析要求我们不仅要研究某一套既定结构的运动规律,而且还要研究这些结构的变化。民族国家体系是生产、社会阶级和领土权之间的特定历史相似性的产物,这种相似性产生了某种特定的政治形式。民族国家体系是一套相对固定的历史结构,这些结构起源于17世纪,且没有一个普遍的特征。1648年,欧洲新出现的民族国家相聚于德国威斯特伐利亚市,签订了一系列条约,从而将主权国家和国家间体系的概念神圣化,并为次大陆的交战国家带来短暂的和平。在接下来三百多年的时间里,资本主义通过民族国家和国家间体系的框架在全世界得到发展。

在资本主义发展的每个阶段,民族国家体系均得到扩张,一系列机构得以建立,使这一扩张成为可能,资本主义发展的长期循环也被组织起来。从17世纪威斯特伐利亚条约的签订直至20世纪60年代,资本主义通过民族国家体系得以发展,其间民族国家体系也产生了与之相伴随的国家结构、机构和代理人。然而我们绝不能忘记民族国家是一个受历史制约的现象,它形成于大约五百年前,是与欧洲从封建主义向资本主义转型,国家市场与生产结构的统一,以及相伴随的国体和政体的统一同时形成的。在前全球化时期,由民族国家所监管的以领土为基础的国家经济体的出现,使得人们从他们对地理空间的感觉中产生了主观认同,并在主观认同和生活的物质坐标之间达成了一定的一致。反过来,世界历史上民族国家阶段的现象学带来了一个索雷尔神话(Sorelian myth)般的“民族”或本尼迪克特· 安德森(Benedict Anderson)所谓的“想象的共同体”(imagined community)。[7]民族国家体系或国家间体系是历史发展的结果,这一资本主义赖以建立的特殊形式取决于生产、阶级、政治权力和领土之间的复杂关系。如今,这一关系正被全球化所取代。

将国家间体系视为当今世界的某种一成不变的结构(其中社会得以改变,发展得以进行〉的趋势已经导致了民族国家的物化(nation-state reification)。由于在讨论国家和其他社会现象时经常使用物化这一概念,因此弄清我所说的物化的含义就显得非常重要。所谓物化,是指将社会行动所产生的东西理解为完全独立于这一行动,只是根据自身的规则存在和运转。也就是说,如果将我们所参与的社会实践看成是某种依赖于它自身存在的外部“事物”,这便是物化。将事物物化就是将那些我们在实践中所创造的、看起来应该更复杂多变的社会关系赋予一种实物性的地位(a thinglike status)。然而问题在于,社会世界是如此复杂和多维度,以至于我们必须创造出无数的概念来尽可能地描述、汇编和理解各种维度。因此,我们创造出了“社会”、“种族”、“认同”、“国家”和“民族国家”等概念来帮助我们理解现实。如若离开人类的行动,这些概念就没有任何本体论的地位。但是当我们忘记这些概念所指的现实就是我们自身成套的社会关系,反而赋予它们某种独立的存在性时,我们便是在物化。例如,既然边界线是我们在真实空间内划出的假想线,那么“民族国家”就不是一个有形的“物体”。当然,“国家”并不是为政府官员或首都而建造的物质建筑物,它只是我们创造并加以制度化的一套社会关系和社会实践。将国家看成某种物体本身,便是将国家物化。

以民族国家为中心的思考方式,除了导致物化之外,还会导致民族国家与国家和与社会的混同。混同(conflation)是指将两种单独的现象或概念压缩为一种单一的现象或概念,从而扭曲我们对它们的理解。民族国家既不与国家同义,也不与社会同义。这一混同问题主要表现为国家和民族这两个词在民族国家的范式中几乎可以互换使用。例如,吉登斯在他有关全球化主题的研究中指出社会和民族国家趋近,[8]有关跨国主义的许多研究将民族国家间的互动理解为自治社会参与与其他民族社会的外部交往。但是作为社会结构的“社会”并不能被限定到民族国家的特定历史形式之中。自人类在地球上出现以来,社会便已经存在。就目前的研究而言更为重要的一点是,有些国家并不是单一民族国家。国家最早起源于大约6000年前。它的演变经历了各种形式,从阿兹特克帝国、罗马帝国、中华帝国、莫卧儿帝国、津巴布韦帝国、奥斯曼帝国、印加帝国、沙俄帝国等中央集权的国家,到非洲和欧洲王国等更为地方化的国家,直至遍布世界各地的酋长社会的国家。

我要强调的是,民族国家作为一种特殊的国家形式,正在被一种新的国家形式所取代,我将其称之为跨国国家。全球化并不会带来国家的消失,相反它导致了新的(跨国)国家形式的崛起。资本主义的历史就是某种总是具有革命性的力量不断地将这个世界重塑成新的甚至我们所始料不及的格局。当前阶段的一个关键特点是作为资本主义组织原则的民族国家的更迭,以及相关的作为资本主义发展的制度框架一国家间体系的更迭。20世纪的最后十年,随着跨国的市场、金融和生产一体化进程的逐步推进,世界资本主义只有一个中心的事实巳经变得无法继续立足。在新兴的全球资本主义格局中,跨国或全球空间正在逐步替代国家空间。没有任何事物能够处于该体系之外,这并不是说该体系是一个“封闭”的体系,而是说没有任何国家或地区仍处于世界资本主义范围之外或仍通过原始积累被纳入进来,以及在全球资本的领域之外,再也没有任何大规模的资本的自动积累。国内的社会关系成为全球性的社会关系。在此我们可以注意这样一种社会学原理,即有机的社会关系总是被制度化,从而使得社会关系得以“固定”,再生产成为可能。[9]随着人们之间的有机联系和内部联系真正变得全球化,民族国家的整套机构也就逐渐被跨国机构所取代。

至此,我已经对以民族国家为中心对全球化进行研究中的物化和混同进行了批评。但是在当前的主流观点中还存在第三个错误,那就是全球一国家二元论(global-nation dualism)。正如我在此所做的那样,认为一个新的跨国体制正在形成本身并不存在争论。我们已经看到在全球化背景下,根据全球生产和全球市场而非国家边界的逻辑所进行的各种各样的机构和结构的重组或重构。有关全球化的跨学科著作充斥着关于民族国家的权力和重要性正在逐步下降,超国家机构或跨国机构的重要性不断上升的讨论。但现在的问题在于我们如何解释全球化下在经济和政治制度中所出现的双重维度的变化?我们该如何理解这一新出现的跨国制度性?

所谓资本的持续国际化和国际市民社会的成长还涉及国家的国际化的观点,已经被社会科学中的大量传统观念所认可。[10]但这些各种各样的叙述均建立在国际化的基础之上。它们均认同民族国家中心主义,从而陷人全球一国家二元论之中。所谓二元论(二元思维〉,是指将事物的某一现象或方面看成是由两个完全不同的维度、概念或原则构成的,二者之间根本不能互相转换;也就是说,二元思维设立了一个虚假的二分法。在采用这一全球一国家二元论作为研究方法的各种有关全球化的叙述中,与跨国国家相关的现象被认为是民族国家体系的国际延伸。由民族国家所创造的国际机构被单个地或集体地当成是管理跨界的商品和资本流动以及协调国家间关系的机制。例如世界体系的分析理论经常假定,由分散的政治和文化上层建筑所构成的世界体系是被劳动的地域分工所连接在一起的。许多马克思主义的著作即便对资本的国际化进行了动态分析,但它们仍将民族国家看成是资本主义发展的普遍存在[11],意大利学派似乎打破了对国家的物化,因为它们清晰地提出了一种关联概念,在这一概念中,所有的国家形式都被包含在一种关联关系(relation nexus)之中。但即使是新葛兰西学派也依靠某种二元思维来对当今时代的世界秩序得出结论。[12]

但即便是在面临逻辑矛盾和实证效度的问题时,思维定式,在此是以民族国家为中心的思维定式也很难被打破。马尔可姆· 沃特斯(Malcolm Waters)指出,那些试图理解全球化的人“准备好了接受世界经济体系的出现,但并不愿意接受民族国家和民族文化最终消亡的可能”。“事实上,他们经常求助于一种理论上的二元论,其中相互矛盾的因果关系被允许存在于该理论的不同部分。”鉴于这一理论二元论的顽固性,我们可以认同沃特斯将这些逻辑矛盾痛批为智力上的“精神分裂”的观点。[13]用较为文雅的词语则可以表述为,为了理解全球化,我们必须采用关联思维而非分类思维。关联思维关注实体或进程彼此之间的相互作用,而分类思维则注重独立的现象或与其他现象相隔离。

2.超越全球一国家二元论:从韦伯到马克思

国家问题是全球化争论的核心问题,焦点日益集中在民族国家与经济全球化之间的关系上。我所提出的跨国国家崛起的理论经常遭到人们的批评,他们错误地认为我认为民族国家已经不再重要甚至已经消失。事实上,这一问题已经遭到错误的设计,被描述为在两个完全对立的立场之间的争论——我在上文将其称之为全球一国家二元论。一方面,持“强势国家”观点的人们认为,民族国家,乃至国家间体系仍旧保持着它们在国际关系和世界发展轴线中的基础地位。“强势国家”的观点通常利用二元主义的构造进行表达,即上文所提及的分别为全球化的经济体系和以民族国家为基础的政治体系设定各自的逻辑。[14]另一方面,持“弱势国家”观点或各种“民族国家终结论”[15]的人们认为,民族国家已经不再重要,已经被甚至超越最强大的政府所控制的全球经济进程“掏空”和中立。

提出跨国国家的概念来批评并远离这一全球一国家二元论,有助于我们阐明全球化和民族国家之间的关系。国家和民族国家并不相互重叠,记住这一点很重要。全球化著作中对二者的混同已经阻碍了对国家实践越来越脱离于民族国家实践的分析。实际上,国家这一术语在特定的情形下一通常是在世界体系论和社会学的比较历史研究中一被用来指臣属于特定统治或控制的全部领土和社会体系。根据这一定义,以跨国资本居主导地位为特征的新兴的世界秩序事实上构成了一个跨国国家或全球国家。为了进一步明确,我们需要对以下相关词语进行区分:民族(nation),国土(country),民族国家(nation-state),国家(state),民族的国家(national-state),跨国国家(transnational state)。

民族国家是地理和司法单位,有时也是文化单位,在此这一词语不能与国土和民族互换。国家是指具体体现在一系列特殊的政治制度中的权力关系。对民族国家和国家这两个相互关联但在分析上却存在不同的概念的混同,起源于20世纪早期德国社会学家马克斯“韦伯所提出的国家概念。韦伯认为,国家是在特定领土上行使主权的一套干部和机构,“一种合法使用强制性的垄断"。[16]在韦伯看来,经济和政治(按照韦伯的说法,“市场和国家”)是两个具有外部联系但功又相互独立甚至对立的领域,它们各自都有自己独立的逻辑。民族国家在外部与市场进行互动。将韦伯的二元论用于分析21世纪的世界,结果全球化被看做是属于经济领域,而政治领域则保持不变,仍旧是一个永恒的民族国家体系。国家经理人正面临着作为一种外部逻辑的经济全球化和自由流动的跨国资本的暗示。二元论已经成为分析全球化和国家的主导框架。在有关全球化的著作中,二元论的研究方法强调了民族国家在面对世界市场力量时的软弱无能。[17]

国家一市场二元论与全球一国家二元论紧密相连。全球化的影响被认为过分夸大,因为民族国家拥有比人们所说的“更大的权力”,因为对于现象的阐明,国家作出的解释要好于全球化作出的解释。有些人指出了民族国家持续的关联性,进而断言全球化被过分夸大甚至只是某种幻想。[18]在这一思路下,民族国家内部所发生的一切都与全球体系下所发生的一切完全对立。在这些一再出现的二元论中,经济全球化越来越被人们所认识,但它却被理解为似乎是独立于构成这些社会生产关系的机构,尤其是国家和民族国家之外的存在。在这一二元逻辑的研究方法中,在经济层面上,世界经济的全球化逻辑占主流地位;而在政治层面,则是以国家为中心的世界体系逻辑占主流地位。[19]与之相关的则是人们所大量提及的“全球治理”。这一研究方法也假设拥有自身逻辑的民族国家体系和全球经济之间存在二元性。民族国家在协调不断扩大的国际活动和在面临新时代的问题的情况下将会相互合作。[20]

走出这些悖论,关键在于远离韦伯,重返历史一唯物主义的国家研究方法。在这一由卡尔“马克思提出的概念中,国家是围绕特定社会生产格局的阶级关系的制度化。在资本主义条件下经济与政治的首度分离符合各自的独立性——而且意味着一种必须得以问题化的复杂关系——但这也带来了二者是两个相互独立的只在外部存在联系的领域的错觉。③[21]在历史一唯物主义的概念中,经济和政治是同一个整体的不同要素,也就是说,它们是一种内部关系。所谓内部关系,是指每一方都在与另一方的相互关系中形成,因此一方的存在以另一方的存在为前提,而且只有在这种相互关系中各方才有存在的意义。而外部关系则是指每一方都可以独立于与另一方的关系而存在。[22](将某一事物视为外部联系通常与上文所提到的用二元思维来看待某一事物具有相似性。)例如,相互对立的社会阶级关系属于内部关系,即“奴隶”只有在与“奴隶主”的关系中才有意义,“工人”也只有在与“资本家”的关系中才有意义。在此我认为经济或资本主义的社会生产关系,与作为依附于这些生产关系的一系列制度化的阶级关系的国家之间是一种内部关系。

在此我们不可能回到20世纪60年代在社会科学领域所激起的有关国家理论的争论,这一争论至今仍无定论。[23]参与这一争论的绝大多数学者都同意,国家远不是一个中立的场所,它是一个保护在经济和社会中居统治地位的集团的利益的机构。然而除此之外,在国家如何以及通过何种机构实际代表统治集团利益的问题上,通过这些争论形成了两种基本不同但却并非必然互不相容的观点。一种观点认为,国家直接被统治集团的代表加以“工具化”,以此形成符合他们利益的政策。另一种观点认为,统治集团并不必然直接将国家“工具化”;更确切地说是资本主义的社会结构迫使国家去执行符合这些统治集团利益的政策。这便是著名的“工具主义和结构主义”之争,从中所出现的一个关键性结论就是“国家相对自治”的概念。[24]根据这一概念,即便我们将国家理解为服务于特定集团和阶级的利益的工具,也并不必然存在任何为实现这些利益而直接操纵国家的情况。也就是说,相对于社会中的不同集团,国家行为可能具有某种自主性。

对于我们所讨论的跨国国家和跨国资本家阶级而言,这一观点的重要性将很快变得清晰起来。在此我首先想指出的是,马克思主义关于国家相对自治的理论,无论是强调国家对在经济上占统治地位的阶级的“结构主义”服从还是“工具主义”服从,都没有提出一个拥有自己逻辑的独立的国家;用马克思的话来说,就是并不存在“悬在空中”的国家。[25]也就是说,国家与社会,以及与构成社会的社会力量和社会结构是一种内部关系。因而,分析的任务在于揭示将国家嵌人到市民社会和政治经济学格局中的复杂的社会进程和社会关系。一切介于国家和家庭之间的事物——教堂、新媒体、社会俱乐部、专业协会以及私人企业等构成社会的各种非国家机构——组成了市民社会。接下来的分析任务在于揭示国家是如何深深扎根于市民社会的。其次我想强调的是,在历史唯物主义有关国家的概念中,并不必然将其与领土或民族国家联系在一起。资本主义在历史上被假定为一种地理表达是必须被指出的。

那么,按照马克思主义的观点,国家是如何扎根于市民社会的呢?市民社会的一个基本方面是它的阶级关系,即将人们划分为在内部相互联系的不同阶级。这些阶级关系形成了国家。我们可以这么说,作为强制性权威体系的国家是阶级关系和社会实践借助政治制度固定与运作的。[26]按照马克思的观点,国家赋予了经济制度和生产关系以政治形式。马克思和恩格斯在《德意志意识形态》一书中指出,“既然国家是统治阶级的各个人借以实现其共同利益的形式,是该时代的整个市民社会获得集中表现的形式,所以可以得出结论:一切共同的规章都是以国家为中介的,都获得了政治形式”[27]。马克思在《资本论》一书关于所谓原始积累的讨论中强调了国家在改善新的经济关系和社会关系赖以存在的环境中所扮演的角色。在此我想强调的是,跨国国家为改善在全球化之下所形成的新型关系赖以存在的环境所扮演的角色。

市场是物质生活的一个场所,而国家则起源于经济(生产)关系,代表了社会统治关系的制度化。对在特定历史阶段固定于国家结构和国家实践中的社会力量群集进行分析非常重要。由此而得出的结论是资本的经济全球化不可能是一种孤立于阶级关系和国家的变迁而存在的现象。在韦伯的概念中,国家是受领土制约的机构,因而只要民族国家体系继续存在,跨国国家就不可能变成现实。韦伯的国家理论将国家简化为国家机器和国家干部,从而将国家加以物化。同样,国家也不是行为体。将国家视为行为体也是将它们加以物化。社会阶级和社会集团是历史行为体。国家本身并没有“做”任何事情。社会阶级和社会集团作为集体的历史代理人,在国家(和其他机构〉中做事。国家机器是对嵌入在国家中的阶级和社会集团的关系与实践执行和重建的工具。民族国家的体制结构在全球化时代有可能会继续存在,但全球化要求我们必须修改关于这些结构的概念。

在全球化时代,跨国国家机器正在从民族国家体系的内部产生。民族国家体系或国家间体系是历史的产物,其中资本主义得以形成的特殊形式建立在生产、阶级、政治权力和领土的复杂关系之上。当前,产生民族国家的物质环境正在被全球化所取代。如果说资本主义的早期发展产生了民族国家体系形成的地理(空间)位置,那么当前全球化的推进则带来了一种普遍的地理错位。为了理解跨国国家的崛起,我们需要重返历史唯物主义的国家概念,即国家并非一个“事物”或虚构的宏观代理人,而是更大社会结构中的一种特定的社会关系,它可能采取不同的、由历史所决定的体制形式,而民族国家只是其中的一种体制形式。在当今时代,没有任何征兆能够表明空间和其制度化的历史格局是永恒不变的,相反它是处于不断变化之中的。

这就是说,资本主义的政治关系完全是历史性的,因而国家形式只能被理解为资本主义的历史形式。尽管在此难以对这一命题进行详细的阐释,但我认为对世界资本主义在民族国家体系中的特定地理表达的解释,可以从该体系的不平衡发展,包括它逐渐向全球的扩散中求得答案。领土化的空间开始落户在不同的市场和资本积累的环境中,并且通常在彼此间互相对抗;由于被民族的国家、宪法、法律体系、政治和文化,以及集体行为者的代理人〔比如威斯特伐利亚、民族主义等)等的发展所深化和修改,因此这是一种倾向于自我再生产的过程。这一资本主义不平衡发展的特定空间形式正在被资本和市场的全球化,以及它所包含的积累条件的不断平衡所克服。

综上所述,国家是由特定历史所决定的阶级力量和阶级关系群集的集合,国家总是体现在成套的政治制度之中。因此,国家是一时的阶级力量关系(a)和一套政治制度或“机器”(b)。国家既不是a,也不是b它是二者的统一体。对这两个维度的分离完全是方法论上的分离(韦伯的错误在于将国家简化为b)。民族的国家是市民社会中的社会集团和社会阶级群集的特定表现,它形成于资本主义早期阶段的民族国家的体系之中,并以特定的地理范围为根基。

3.何谓跨国国家

那么,何谓跨国国家?更进一步说,跨国国家的a和b是指什么呢?跨国国家是一种与资本主义全球化和跨国资本家阶级的崛起紧密相关的阶级力量和阶级关系的特殊群集,它具体在各种政治制度之中。这些制度是经过变革的民族国家和有助于世界范围内资本的霸权分支的统治而制度化的各种超国家机构。因此我认为,国家作为一种阶级关系,正在变得跨国化。在新出现的跨国国家中,新的全球统治阶级的阶级实践正在变得“浓缩化”(借用尼克斯-普兰查斯的词语)。普兰查斯认为,国家是“阶级和阶级分支力量对比关系的特定的物质浓缩”。[28]正如我在第二章所讨论的,跨国资本家阶级与国家或本地资本家分支的不同之处在于它参与全球化生产并管理全球积累循环,这为跨国资本家阶级在全球体系中超越本地领土和本地政治提供了空间上的和政治上的客观阶级存在和阶级认同。跨国国家由全球社会中的那些机构和实践所构成,这些机构和实践维持、保护和促进了这一新兴的全球资产阶级霸权,并正在着手构建一个新的全球资本家历史集团。

我再重复一次,跨国国家机器是一个新兴的网络,这一网络包括经过变革和与外部进行整合的民族国家,以及超国家经济和政治组织,但它还未形成一个中央集权的制度形式。跨国国家的崛起使得每个民族的国家的重组成为必然——因此我将那些每个国土之上的国家称之为民族国家——并同时包含了真正超国家的经济制度和政治制度的出现。这两个进程——民族国家的变革和超国家机构的崛起——并不是单独进行或互相排斥的。事实上,它们是国家跨国化的两个维度。我的核心观点是,在全球化时代,民族国家并没有“萎缩”,它的功能正在发生变革,正在变成更大的跨国国家的一个有机组成部分。

跨国国家机器是多层次和多中心化的。它将展现不同层次的“国家性"、具有不同的历史和轨迹,以及与不同系列的机构、结构和地区紧密相连的各个机构依据功能联系在了一起。超国家组织既包括政治和经济的,也包括正式和非正式的。经济组织包括国际货币基金组织(IMF)、世界银行(WB)、国际清算银行(Bank for International Settlement)、世界贸易组织(WTO)、地区银行例如美洲开发银行(Inter-American Development Bank,IDB)和亚洲开发银行(Asian Development Bank)[29],等等。再次重复一下,超国家的政治组织包括八国集团和最近成立的二十二国集团,以及更为正式的组织,如联合国、经济合作与发展组织、欧盟和欧洲安全与合作会议等等。这些超国家机构还包括地区性集团,例如东盟,以及那些通过地区性协定建立起来的超国家的立法、行政和司法机构,如北美自由贸易协议(NAFTA)和亚太经合组织(APEC)。

许多学者已经对这一多样化的超国家机构进行过讨论,但我们还需要对这一新格局加以理论化。截止到20世纪的最后十年,在政策发展和全球经济的经营管理方面,这些超国家机构似乎正在逐步取代国家机构。民族国家的功能正逐步从国家政策的规划转向管理由超国家机构所规划的政策。[30]然而最为根本的一点在于避开国家一全球二元性:民族国家并非处在跨国国家的外部,相反它正日益融入跨国国家并成为跨国国家的组成部分。超国家组织的功能与经过变革的民族国家相一致。这些超国家组织的工作人员由跨国职员组成,这些职员与经过变革的民族国家的跨国职员相类似。这些跨国国家干部成为资本主义全球化的助产士。

跨国国家正在试图去履行符合世界资本主义的功能,这一功能在早期阶段是由国际体系和国际关系学者所谓霸主或资本主义主导力量来履行的,因为在当时他们拥有组织整个世界资本主义、强制实施相关规则和管理环境的资源和结构性地位。我们正经历着美国霸权地位的衰落和通过超国家机构——这一机构还没有能力为全球资本主义的再生产提供经济调控和政治条件(甚至更加难以提供我将在下一章所要讨论的那些条件〉——所创造的跨国霸权的早期阶段。我认为,正如在早期阶段民族国家所扮演的角色一样,跨国国家正在寻求在全球经济中为资本增值和资本积累创造和维持先决条件。我们必须记住,这一全球经济并非仅仅是国家经济和国家阶级结构的简单总和,它还需要一个中央集权来代表整个竞争性资本,其中主要的合并巳经不再是“国家”(nation)资本间的合并。在新兴的全球体系中,国家实践的本质在于通过跨国国家机器来行使跨国经济和政治的权威,从而重现嵌入在全球资本增值和资本循环中的阶级关系。

第二节 民族国家和跨国资本的权力

1.新型资本一劳动关系和跨国国家

读者可能还记得我在上一章中得出的如下观点:通过使单个国家难以在结构上维持独立的,甚或自治的经济、政治体系和社会结构,全球化用一种完全不同的方式对世界社会力量进行了改革。具体而言,在全球经济下,资本积累进程中的分配阶段越来越不受民族国家的调节,越来越为跨国网络和全球结构所塑造。这样一来,全球经济打破了围绕社会再生产进程的民族凝聚力,将社会再生产的场所从民族国家转移到跨国空间。随之而来的是跨国资本摆脱了在资本主义民族国家阶段社会力量强加给它的限制和义务,从而极大地改变了世界上各个国家的阶级和社会集团之间力量的平衡,而在全球层面则改变了跨国资本家阶级与其代理人之间的力量平衡。

现在让我们对这一观点进行更深层次的挖掘,将其更加明确地应用到跨国国家的分析上面。下面的章节可能有些抽象,专业性也比较强,但我相信本书到现在为止的分析将会使读者对接下来的观点感兴趣。如果说在资本主义早期阶段,民族国家是资本主义体系发展的必要条件的话,那么到20世纪的最后几十年,民族国家的制度和空间限制已经成为积累的枷锁。事实上,在资本主义民族国家阶段,由世界范围的大众阶级对积累所强加的束缚正是最初推动资本跨国化的动力。这一点至关重要,因为许多全球化的著作都将这一进程归功于技术创新。然而,技术变革只是社会力量相互斗争的果,社会力量间的斗争才是历史变革的因。民族国家已经从一个使资本主义发展成为可能的特定历史形式演变成为阻碍资本主义进一步发展的形式。我马上就会对此进行详细分析。

民族国家干预资本积累进程和决定经济政策的能力明显下降,反映了跨国资本获得了超越民族国家和大众阶级的新的权力。不同的阶级和集团角逐(民族)国家权力,但是在全球体系中,真正的权力正在转向不受“国家”控制的跨国空间。正如大众力量于20世纪70年代到90年代在海地、尼加拉瓜、南非和其他地区掌握国家政权所揭示的那样,当大众阶级或本地统治集团的国家分支掌握这些国家的政权的时候,这一超越民族国家的直接权力的跨国资本的结构权力便被用来逐步灌输规则或摧毁来自这些国家的政策了。[31]这一情形似乎是跨国资本的结构权力和国家的直接权力之间的制度性矛盾。[32]一些针对全球化的批评将这一矛盾看成是民族国家和全球代理人之间的矛盾,抑或在外部表现为制度性矛盾的情况的内在本质,但实际它是不断演变的资本主义体系内部的结构性矛盾,这一矛盾的核心是阶级关系。一组社会关系反映出另一组更基本的社会关系。从表面来看,资本的结构权力凌驾于国家的直接权力已经多次被全球化所增强。而就其本质来说,剥削阶级对被剥削阶级的相对权力已经多次有所增强,至少在20世纪末21世纪初这一历史交界的时刻是如此。

全球资本超越全球劳动的新的相对权力正在被固定在新的全球资本一劳动关系之中,有些人将其称之为与后福特弹性积累体制相关联的全球劳动的临时化和非正规化。它包括劳动控制的替代体系以及各种临时性的劳动分类,核心是廉价劳动和弹性劳动。重构危机这一概念已经成为新的资本一劳动关系的核心。战后长期繁荣在20世纪70年代导致全球资本主义积累的方式和场所发生了急剧改变,从而导致了如安凯· 胡格威特1100^610所分析的剩余价值榨取机制的变化。[33]在我看来,这些劳动控制的新体系部分地建立在民族国家的制度性和资本新的跨国空间之间的分裂上面。这些劳动控制的新体系包括转包和合同劳动、外包、兼职和打临工、非正式的工作、家政、家族作坊和家庭劳动、血汗工厂和其他压迫性生产关系。在全球化时代,众所周知的与资本一劳动关系重构相关的趋势包括“工作条件的下降”(downward leveling),去工会化,劳动供给的“专门化”和“准时化”,与资本输出相似的对移民团体的过度剥削,延长工时,新型的强制和独裁的社会控制的出现导致了由临时雇员或“冗员”所构成的新的全球“下层阶级”的崛起,以及新的性别和种族等级劳动。这些趋势表明了全球无产阶级的出现,而在跨国环境下,这一全球无产阶级较少地依据国家界限,较多地依据社会界限进行分层。就目前而言,这一新的普遍化的资本一劳动关系反映了世界范围内积累条件平等化的趋势,或者是伊万· 梅扎罗斯(Ivan Meszaros)所指出的特定剥削率的向下均衡。[34]

全球化的相关著作已经对这些资本主义劳动关系的新形式进行了广泛的讨论。[35]在此我们感兴趣的是它们所赖以存在的更大的社会和政治背景,以及国家和民族国家可以在多大程度上继续协调这些背景。随着资本主义的发展和阶级斗争的展开,国家实践和国家结构通过社会力量之间平衡的变化,在特定的历史时期内进行了协商和再协商。当前时代并不是资本第一次打破表现为国家实践的与劳动之间的相互关系。早在19世纪下半叶,当自由竞争的资本主义时代行将结束,垄断资本即将形成的时候,资本便第一次打破了这种相互关系。[36]从20世纪70年代开始,资本开始抛弃此前与劳动之间的相互关系,而这完全是因为全球化进程允许资本打破民族国家的束缚。全球化在双重意义上促进了这些新的劳动模式:首先,借助“第三波”技术、空间积累障碍的消除以及这些变化所带来的对空间的控制,资本通过新的弹性积累模式对劳动行使权力已成为可能;其次,全球化本身包含了世界范围内资本原始积累的进一步加速,在这一进程中,数以百万的人被剥夺了生产资料,变成无产者,并被抛到由跨国资本所塑造的全球劳动市场之中。

随着全球化进程对阶级的重构,阶级结构产生了一些新的变化,这其中包括一方面此前大量前资本主义的阶级,尤其是农民和城市技工,以及中小型制造商和其他与全球化所产生的国内市场和国内需求相关的中产阶级的迅速无产阶级化。与跨国生产进程相关联的新的城市和农村工人阶级也已出现。全球阶级形成的另一个方面是在世界上的绝大多数(如果不是全部)国家出现了新的“过剩”劳工。全球化进程的诸多结果之一是降低了对劳动的需求,[37]与此同时则是新的无产者群体数量的急剧增加,而这些无产者群体主要来自解体的前资本主义的阶级(或前私人资本主义部门和国家官僚机构中遭到解雇的雇员)。这些结果与不断急剧改变人类劳动的角色和资本的有机构成,即资本中的劳动部分的后福特生产技术结合在了一起,结果是产生了数百万的“冗员”或过剩劳工,他们无法在全球化生产正规的本地结构中寻得合适的角色。过剩劳工的出现是中心和外围地区非正规部门迅速扩张所导致的几大结构性因素之一。然而最近的研究表明,非正规经济已经在功能上与正规经济融为一体,并且二者是互为补充的。[38]这些巨大的冗员储备已经远离了生产资料,但是他们还未被作为雇佣劳动而纳人资本主义生产进程,没有被直接利用。不过,他们被间接地用来压低工资,将那些有可能会对现状进行直接政治挑战的人民群体加以破坏和分散。

在新的资本一劳动关系中,劳动日渐成为一种单一的赤裸裸的商品,再也不会嵌入扎根于民族国家的在历史上巳经制度化的社会和政治团体的相互关系之中。正如我在前面所指出的,每一位劳动者都期待将自己作为一种商品出售,成为不受政治和社会束缚的销售者,并且作为商品的所有者,成为自己的“企业家”。面对这一新的阶级关系,政府对公民的责任或雇主对雇员的责任,即便极其微小,也已经被解除了。在这一摆脱社会束缚的“野蛮资本主义”时代,受竞争性个人主义文化——它的极端形式是社会达尔文主义的复活,集体生存的准则和观念几乎全部消失——的推动,在雇佣劳动中确实存在一种“历史”或“道德”因素的回落。

2.民族国家内的跨国化

“福利主义”或凯恩斯所谓的“阶级妥协”的瓦解是建立在跨国资本获得支配劳动的权力之上的,从客观上来讲,跨国资本的权力是跨国性的,但它受到了民族国家体系持续存在的限制,跨国资本的主观意识也被这一持续存在的体系所扭曲。在此,我们将观察一下民族国家的继续存在是如何满足跨国资本家阶级的各种利益的。例如,资本主义的核心是在政治和经济上确保适当的劳动供给,所有阶级社会的核心都是控制劳动和劳动产品的处理。在资本主义全球化时代,确保劳动供给和保卫领土之间的联系正发生变化。国家劳动储备正在合并到一个单一的全球劳动储备中来服务于全球资本主义,[39]从而推动了资本不再需要为劳动力的再生产支付费用的历史趋势。全球劳动供给基本上不再被强制(服从于超经济强制),原因在于遍及世界各地的市场有能力严格执行经济条例,但是全球劳动供给的运动却受到了法律的控制。在此,国家边界扮演了关键性的角色。民族国家是关于空间的布局结构,社会学家菲利普·麦克迈克尔(Philip Mcmichael)将其称之为“人口控制地区"。[40]但是民族国家的这一控制功能只适用于劳动,而不适用于资本。全球流动的资本不受集中的国家政治权力的管制,但劳动却受其管制。国家间体系因而为全球流动的跨国资本对劳动的结构性权力提供了一种条件,因为劳动的性质和在现实中是跨国的,但它却受制于不同的制度安排和民族国家的直接控制。边境线并不是跨国移民的障碍,相反,它为全球层面的劳动供给和民族国家体系的再生产提供了机制保障。民族国家体系将人口控制在固定的物质(领土)界线内,从而能够更有效地剥夺他们的劳动,更有效地遏制他们的反抗。

1994年,美国加利福尼亚州利用公民投票的形式通过了 “187号提案”,这一事例很有启发意义。该提案禁止公立学校招收未能取得合法居住权的移民的子女,并且禁止这些非法移民享受医疗保健等其他社会公共服务。对促进这一提案的政治动员进行仔细的研究可以发现,得到白人中上层阶级和大型雇主(例如农业综合企业和在该州运作的跨国公司)支持的右翼力量是该运动的先锋。加利福尼亚州的经济高度跨国化,并完全融入了全球经济。这些雇主高度依赖墨西哥移民、中美洲移民和其他地区的移民。他们支持这一提案的目的并不是要将移民劳工拒之国外;这样做不符合他们的利益。相反,该提案的目的在于将最繁重、最不合法和最隐秘的条件强加于移民劳工,从而使雇主能够更不费力地对他们进行控制和剥削,其中包括如果这些移民被组织起来进行政治活动和变得无法控制,雇主会在州政府的支持下将他们驱逐出境。这一提案被认为是用来压制非法移民的工资和工作条件,但实际上却压制了所有工人的工资和工作条件。[41]如同其他地方一样,这里的目标在于在新的资本一劳动关系下,创造移民和本地人的跨国劳动储备。通过民族国家的司法工具这一资源,对在种族方面处于从属地位的劳动进行过度剥削的条件得以形成。这些工具被用来服务于加利福尼亚州的跨国生产活动。建立资本流动性的动力和建立劳动不可移动性的动力是一种物质矛盾,其中资本成功的去领土化取决于劳动正在进行的再领土化。但是,这一动力也以意识形态矛盾的面貌出现——人们如何才能证明向资本开放边界和向劳动关闭边界的正当性?——它只有通过高压政治才能得以解决,只有通过新的排外主义和仇外主义才能获取正当性。

“187号提案”揭示了全球化是如何满足现存的社会阶层并产生新的社会阶层的。但对于我们的研究而言更重要的是,该法案表明了在过去可能会对全球积累设置障碍的国家和地方领土边界及政治管辖权是如何变得有助于资本的全球循环的。随着资本的不断跨国化,它的跨越空间和各种管理制度的活动,从不同的税收和劳动法规到货币体制、资本市场、商业文化等等也愈演愈烈。[42]一方面,跨国化给全球管制结构带来了压力。这一正在形成的全球管制结构对资本的跨国扩张产生了循环影响,甚至为这一扩张创造了更为有利的条件。另一方面,跨国公司在具有不同的管制体制的民族国家进行跨国运作的能力以及利用空间和不同的司法环境转移资源的能力,加强了它们相对于本地和全国性国家经理人、劳动、消费者和本地资本的权力。在这一方式中,全球化对于跨国阶级及其联盟阶层而言发挥了向心力的作用,对于全世界的大众阶级(以及具有民族化和本地化倾向的统治集团)而言则发挥了离心力的作用。上述讨论有助于我们理解跨国国家是利用何种具体机制来帮助组织全球统治阶级和瓦解大众阶级的。

那么,与我们分析国家跨国化相关的是,全球资本对全球劳动的这一新的相对权力究竟如何呢?从这一新兴的跨国制度性出发,全球资本主义新的阶级关系及其特有的社会实践正在变得固定化和制度化。例如,当国际货币基金组织或世界银行为制定新的劳动法规以使工人更有“弹性”,或者为重返国家制定“社会工资”而创造金融条件时,他们就在生产这一新的阶级关系。为了再生产这一新的阶级关系,跨国国家的官员非常注意他们在使跨国劳动隶属于跨国资本的过程中所发挥的作用。例如,在1984年公布的一项重要政策报告中,国际货币基金组织总干事雅克·德·拉罗西埃解释道:

在过去4年中,6个最大的工业国家的制造业资本投资回报率只是60年代晚期的1/2……即便考虑到周期因素,一种资本回报率确实并长期在不断下降的模式已经出现。这是由许多原因造成的。不过毫无疑问,一个重要的促成因素在于在过去20年左右的时间里,包括员工薪酬在内的收入比例大幅提高……这指出,如果我们想要恢复适当的投资动力,有必要逐步减少中期的实际工资的增长率。

[43]

更为普遍的是,在20世纪后期开始流行的民族国家的新自由主义实践——去管制化,财政保守主义,货币主义,税收累退,紧缩等——也产生了这一关系。80年代,国家开始转变自己的角色,从提供社会补贴,即资助公共卫生、教育、福利、交通等有助于劳动及其社会再生产,转为资助私人企业。80年代还出现了由企业资助研究和发展转为国家资助的显著改变,以及国家通过去管制化/再管制化(从“僵硬性”到“灵活性”)远离社会再生产,集体需求的私有化,以及废除妨碍市场力量的规则和管制等。所有这些都提升了国家对资本的服务和资助,强调了国家在促进私有资本积累的过程中所发挥的越来越重要的角色。这样一来,收益和权力就从劳动转向了资本。我认为,这些结果为新的资本一劳动关系的巩固产生了、创造了更为广阔的社会和政治环境。

但是现在我们需要进一步明确民族国家和跨国国家之间的关系。资本获得了相对于民族国家的新权力。跨国资本家通过日益绕开正式国家的超国家机构和超国家关系的密集网络,以及通过利用国家政府作为固定领土范围内的司法单位(国家间体系),以此行使自己的阶级权力。民族国家被改造成“传送带”[44]和过滤器。但民族国家还被改造成为推进全球资本主义议程的前沿工具。只有在我们放弃韦伯的国家和市场的二元结构以及国家一全球二元论这一辩证法的时候,有关跨国社会力量将其结构权力强加于国家之上的论断,与同时存在的由跨国分支所控制的民族国家是全球化进程的前沿代理人的论断之间,才似乎是自相矛盾的。政府之所以正在进行结构调整和服务于跨国资本的需求,并不仅仅是因为在全球化面前“无能为力”,就像“弱势国家”论所认为的那样;而且还因为当前存在一个特殊的社会力量的历史集团,这一集团为资本主义的全球重构提供了有机的社会基础。(这一观点被那些从全球一国家二元论出发来研究问题的人所误解。[45])因此,并不能说民族国家在面对跨国资本及其全球机构时,变得毫无关联或无能为力。相反,权力作为一种发布命令并强制服从的能力,或者更具体地说是形成社会结构的能力,已经完成了从那些在国家积累中拥有利益的社会集团和阶级向在新的全球积累循环中存在利益的社会集团和阶级的转移。后者在新兴的跨国国家机器(包括超国家机构组织,以及当前的那些被跨国集团所控制和重组,从概念上已经成为新兴的跨国国家机器的一部分的民族国家)内实现了他们的权力,并将这一权力进行了制度化。

国家积累和全球积累相互矛盾的逻辑在这一进程中也发挥了作用。在上文中巳经指出,随着跨国的公司精英和政治精英的出现,阶级分层正在沿着一条新的国家/跨国轴线进行。一部分集团的利益在于国家积累,包括整套传统的国家调整和保护主义机制;另一部分集团的利益在于扩张以全世界市场自由化为基础的全球经济。各种以国家为基础的社会力量相互斗争,从而产生了不同的民族国家形态,这有助于复杂和多维度的政治动力学和国际关系。但是在20世纪80年代和90年代,跨国集团逐渐在民族国家内部占据主导地位。北方国家中的跨国分支已经运用了核心民族国家在全球体系中所实施的强大的结构和直接权力,其目的并不是在与其他民族国家的竞争中促进自己的“国家利益”,而是要形成跨国结构。因此,民族国家并不会消失,甚至其重要性也不会衰退,它有可能继续保持强大的实体地位。但是这些国家很容易被将全球资本主义的权威结构国内化的跨国社会力量所影响和控制。当今世界,“全球”和“国家”远非两个相互排斥的领域,相反,“全球”已经具体体现在本地社会的结构和进程之中。全球资本主义的规范权力已经将民族国家的实际政策制定能力转移到与全球经济挂钩的、由本地社会力量所代表的全球资本主义集团中来。新自由主义民族国家的新经理人是新的全球统治阶级的一部分,代表了跨国国家的某些更具魅力的执行官员。

总之,全球资本主义的代理掌控地方政府解决了跨国资本和民族国家之间的机制矛盾;也就是说,地方政府的实践越来越与全球资本主义相协调。但这只会加剧潜在的阶级和社会矛盾。我将在后面的章节中对这些矛盾进行研究。现在,我将简单重构20世纪后几十年跨国国家的出现,从而探寻跨国资本家是如何在跨国国家内部将他们的利益制度化的。

第三节 20世纪60年代至2000年跨国国家的形成:一些经验参考值

1.货币走向全球化

二战结束后,在美国政治一军事霸权的保护下,民族资本开始了一段新的国际化和与外部融合的时期。国际经济活动在民族国家体系的制度框架和“国际机制”,[46]尤其是布雷顿森林体系(该体系于1944年建立,包括国际货币基金组织和世界银行)所提供的跨界管制下逐步增强。布雷顿森林体系建立了货币固定汇率制,这有助于民族国家加强对货币跨界流动的管制,也就是所谓的资本控制。这一国际经济管制体系是为一个以民族国家间的交换为基础的世界经济而设计的,而且它在初期阶段运转良好(参见图1-1)。

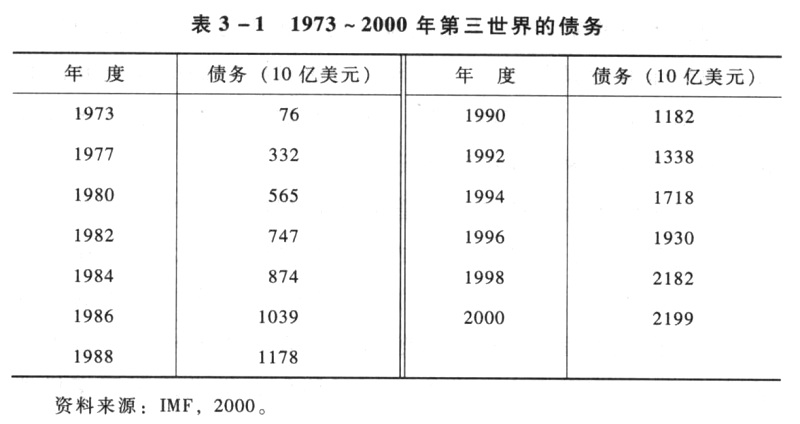

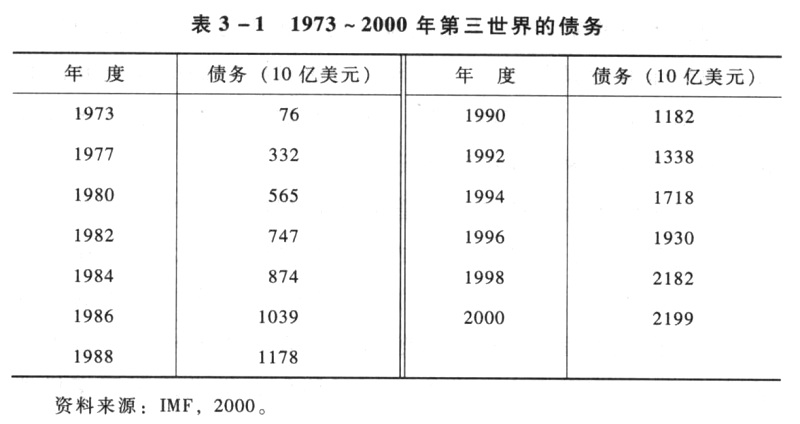

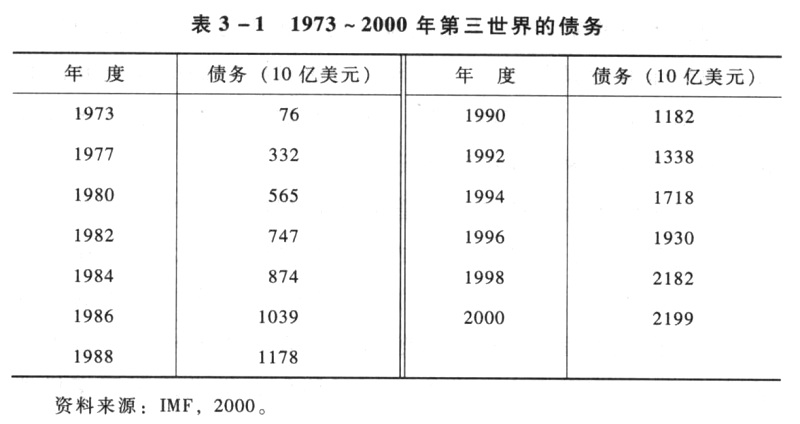

但是,随着跨国公司将它们的触角延伸至世界各地,它们试图通过将资本存放在外币市场从而逃避与布雷顿森林体系相关的中央银行的控制。换句话说,这些公司并没有将美元送返本国,而是将它们存在第三国银行。因此,经济国际化带来了美元和其他核心国家的货币在全世界的大规模扩散。尤其是许多国际投资者将他们的货币存在了欧洲的金融中心。这些存款即为著名的“欧洲美元”(Eurodollars)。这些欧洲美元从1960年的30亿迅速飙升至1970年的750亿——直接导致尼克松政府在1971年放弃金本位制——并在1984年攀升至1万亿美元。[47]以固定汇率和通过资本控制进行国家经济管制为主要内容的布雷顿森林体系的崩溃,成为早期的跨国资本摆脱民族国家体系制度控制的第一步。它预示着向全球化时代过渡的开始,以及美国霸权的衰落。流动资本聚集在由新生的跨国银行所建立的离岸资本市场中,以求逃避民族化国家的管制权力。20世纪70年代,跨国银行开始通过大规模地向第三世界政府贷款,从而重新使用这些流动资本(参见表3-1)。国际银行的贷款额从1972年的20亿美元蹿升至1981年的900亿美元,随后在 1985年又跌落至500亿美元。[48]

新解放的全球金融市场开始决定货币价值,动摇国家财政,破坏此前资本主义的凯恩斯体制对国家宏观经济的调控。截止到20世纪90年代早期,大约每天有超过1万亿美元的各国货币进行交易,而所有的货币交易都超出了国家政府的控制。[49]政府迅速丧失对货币的控制,这一巨大损失意味着国家经理人再也不能管理他们本国货币的价值。影响国家经济政策制定的权力也从这些国家经理人的手中转到货币交易商、证券投资商和跨国银行家的手中——更精确地说是转到跨国金融资本的代表的手中,因为他们有能力移动全世界的资金。1992年,花旗公司前总裁沃尔特· 瑞斯顿(Walter Wriston)在《纽约时报》的一篇特稿中指出,货币交易商掌控着全世界20万个交易所的监视器,“对拥有货币发行权的政府的货币和财政政策进行全球公投”,而“国家对此无路可退"。[50]离岸资本市场从1973年的3150亿美元增长至1982年的2万亿美元,到70年代末,货币贸易为世界货物贸易的11倍之多。而且由于这一全球流动性创造了前所未有的赢利条件,跨国公司通过将它们的业务分散到世界各地而降低了它们的风险,并因而加快了整个全球化进程和加剧了跨国国家机器的政治压力。

大卫· 哈维所谓的“国家管制所强加的固定性(以及因此而产生的稳定性)与资本流动的流动性之间的张力"正在成为“资本主义的社会和政治组织的一个关键性问题”。[51]我的观点是:在跨国化进程中,这一问题明显地表现为要求进行跨国管制的压力。跨国资本家充分意识到了他们在推进跨国国家机器方面的作用。例如,在面对20世纪80年代第三世界的债务危机时,跨国银行家采取集体行动,将布雷顿森林体系的代理机构改造成了他们集体的超国家工具。1984年,主管拉丁美洲债务谈判的花旗银行的官员威廉· 札罗德斯(William Rhodes)指出,“银行希望确保债务国继续从事必要的调整方案,以便使它们摆脱自己的外部债务处境,并以此监管它们的所作所为”,“但银行发现作为一个集团很难发挥这方面的作用,它们感觉到多边机构,比如国际货币基金组织会更加适合于这项工作"。[52]

随着货币资本而不是投资资本成为新的全球生产循环的调节者,世界资本主义体系中的长期运动也出现了结构性的变化——全球经济的崛起以及跨国金融资本在世界层面作为资本霸权分支的崛起。正如史蒂芬· 吉尔(Stephen Gill)所强调的,始于20世纪70年代早期的国际经济混乱,事实上并不是当时有人所认为的那样反映了世界资本主义的崩溃。相反,它是集中表现为跨国金融资本的跨国资本在形成过程中所发生的剧烈碰撞。[53]跨国资本需要一种全新的全球政治和经济环境,这一环境将不再会为民族国家和民主所阻碍。

2.全球化精英在政治上被组织起来

20世纪80年代,随着跨国的公司精英和政治精英出现在世界舞台上,他们提出了明确的要求,即通过重组多边的和国家的制度来构建和管理全球经济。他们迫切要求解除凯恩斯主义福利国家和发展型国家,并解除国家对全球流动资本自由运动的控制。他们推动了公共部门和非市场共同体向赢利化和私有化的开放——马克思将之称之为“国家的异化”[54]——并开始强加新的弹性积累的生产关系。这一跨国资产阶级在政治上被组织了起来。70年代中期成立的三边委员会将北美、欧洲和曰本三大地区的商界、政界和知识界精英中的跨国化分支集中到一起,成为跨国资产阶级政治化的一个标志。[55]其他标志包括七国集团的形成(美国、英国、法国、德国、日本、意大利、加拿大,俄罗斯加入后成为八国集团),自1975年成立以来,作为政府层面的论坛每年召开一次,它已经将核心国家的公司精英和政治精英对全球经济的集体管理加以制度化;经济合作与发展组织也进行了变革,它已经由50年代最初24个最大的工业化国家为保持各自的国家经济体所组成的超国家机构,发展成为一个经济政策协调和重组的论坛;世界经济论坛的建立,它将跨国公司的高级代表和全球政治精英集中到了一起。有关 构建一个全球经济和跨国管理结构的研究主要来源于核心国家的智囊团、大学研究中心、政策计划研究所等。[56]

当全球精英寻求解决世界范围的积累问题的实际方案时,他们各种各样的活动、战略和权力地位逐渐集中为一项以市场自由化为中心的全球经济和政治重组的计划,也就是著名的“华盛顿共识"。[57]这一计划是在20世纪80年代被逐渐拼凑在一起的。在面对尖锐的社会斗争,以及来自从属集团和那些未被纳入新兴的全球资本家集团的统治集团的各种形式的抵抗面前,全球精英准备将世界变成全球资本主义的一个单一的和统一的领地。这一计划推动了符合全球市场条例和市场规则的更大的一致性和标准化,它与19世纪国家市场的构建十分相似,只不过现在是在新的全球空间内进行复制而已。1982年,七国集团计划将国际货币基金组织和世界银行作为最高权威,以求行使资本主义民族化国家对国际金融谈判进行管理的集体权力。[58]在1982年的坎昆峰会上,由美国所领导的核心资本主义民族国家开创了作为这一进程的一部分的全球新自由主义的时代,并且将结构调整方案(Structural Adjustment Program)强加于第三世界和第二世界。跨国精英促进了国际经济融合的进程,其中包括北美自由贸易协定(NAFTA)、欧盟(EU)、亚太经合组织(APEC),等等。他们创造了新的制度和论坛,例如世界贸易组织(WTO)、多边投资协定(Multiliateral Agreement on Investment,MAI)等。在这一进程中,现存的超国家制度,例如布雷顿森林体系和联合国机构,不仅没有被废弃,反而进一步被工具化和改革化。

例如在20世纪80年代,第三世界国家的贷款构成发生了重大的改变。1981年,净贷款额的42%来自商业银行,3770来自多边机构。[59]但到1988年,私人银行只占到净贷款额的6%,而多边机构则达到88%。实际上,布雷顿森林体系的机构向民族国家提供公共资金(因为它们都来源于纳税人的国家资金),以偿还私人银行的贷款,然后利用借此集中在它们手中的金融权力来获得对经济管理以及与之相随的政治权威的控制。80年代,世界银行从项目贷款转向政策贷款,其目的在于对本地经济进行结构性调整,并将其融人全球经济。[60]1983年,世界银行行长克劳森评论道:“我们这一机构的基本哲学是帮助各国实现出口多样化……进行出口导向。”[61]经过改革的布雷顿森林体系机构在组织全球经济的过程中起着支配作用,尤其是通过新自由主义计划。1996年,世界银行行长詹姆斯· 沃尔芬森(James Wolfensohn)、国际货币基金组织总裁米歇尔·康德苏(Michel Camdessus)世界贸易组织总干事雷纳托·鲁杰罗(Renato Ruggiero)首次被正式邀请参加在法国里昂举行的七国峰会。[62]同样,联合国大会体系在重塑世界政治和经济秩序问题上达成了共识时,联合国的直属机构,如联合国开发计划署(UNDP)和联合国贸易与发展会议(UNCTAD)也开始促进经济自由化的跨国精英议程。例如,尽管《人权年度报告》(Human Development Report)高度批评了全球化的不平等,但联合国开发计划署频繁引用这一报告,很明显地在呼吁将进一步的全球化和自由化作为其补救方法。

截至20世纪末,联合国的政治特性事实上正在经历一个重大的转变。该机构与跨国资本建立了一种前所未有的关系。在资本主义民族国家层面上众所周知的公共领域和私人领域的融合,似乎在全球层面上也日渐成为现实,就联合国目前的运作而言,很多论著揭露它是在服务于全球资本积累的基础上进行运作的。联合国前秘书长科菲· 安南(Kofi A.Annan)在1998年世界经济论坛之前的讲话中,解释了联合国是如何试图为实现全球市场繁荣而建立起必要的国际安全和监管环境,以及社会、政治和意识形态条件的:

(联合国机构)帮助各国加入国际贸易体系并实施友好的贸易法规。市场并不是在真空中运作的。相反,它们都来源于规则和法律的框架,并对政府和其他机构所发出的信号做出反应。如果没有规则来管理财产、权利和合同,没有基于法制之上的信心,没有对发展方向的整体把握和相对公平的平等和透明,将不可能出现运转良好的市场,无论是国内的还是全球的。联合国体系提供了这样一个全球框架——一套被全世界所接受的标准和目标。一个强大的联合国有助于商业的发展。

截至21世纪早期,这一跨国国家机构和主要的跨国公司之间的公共一私有的融合类型在联合国体系内得以扩展开来。联合国及其直属机构已经同跨国公司就合作项目和它所支持的公司计划签署了上百个协议。[63]联合国开发计划署把自身描述为这样一个机构,即帮助“构建未来的新兴市场,在这一市场中,私有部门能够得以发展和繁荣。联合国开发计划署正在同全球商业团体建立联系,以推动私人投资和创新,从而在新的千年搭建一个全球市场经济……联合国开发计划署支持那些私有部门在历史上未能发展或发展很有限的国家的企业家文化”[64]。甚至像世界卫生组织和联合国教科文组织这样的联合国机构也开始依据全球资本积累的逻辑进行运作,它们对卫生、教育和难民问题采取的方法与在国家层面所采用的方法相一致,即对这些领域进行商品化。[65]

在关贸总协定(GATT)的支持下,于1986年在乌拉圭埃斯特角城启动的乌拉圭回合的世界贸易谈判,建立了一套全新的世界贸易规则来监管新的全球经济,这套贸易规则建立在以下基础之上:投资和资本流动的自由化;开放服务业,其中包括银行业;知识产权;以及货物的自由流动。货物的自由流动(自由贸易)主要意味着公司内部的自由贸易,它占据了2/3以上的世界贸易,而且它本身也是全球化生产的商业表现。[66]在乌拉圭回合结束之际,关贸总协定在1995年创立了世界贸易组织来管理这一新的“自由贸易”体制。关贸总协定的贸易自由化和世界贸易组织的形成都得到了强大的、组织严密的跨国公司游说团体的支持。尽管世界贸易组织的权力还远未绝对化,但它可能是新时代的原型跨国机构。世界贸易组织拥有了史无前例的权力来执行关贸总协定的“自由贸易”的条款。它拥有独立的司法权,它的规则和裁决对所有成员国均具有约束力,它有权实施制裁、支配国家和地区权力、无视国家的管理权。这里的理论意义在于,世界贸易组织作为第一个超国家机构,它所拥有的强制执行力并非来源于某个特定的民族国家,而是直接来源于跨国官员和跨国公司精英。

关贸总协定的全球规则导致国家集团在与跨国集团的竞争中,以及它们所提倡的政策方面(比如农业政策)产生了张力,这也表明了我在前面所讨论的国家阶级和跨国阶级之间的张力。随着20世纪80年代和90年代起伏不定的农业政策渐趋明朗,来自核心国家,比如美国和欧盟各成员国的国家集团能够利用它们更为强大的民族国家来特意谋求它们的利益。这令许多观察家困惑不解,他们以此为依据,断定世界政治动力学的核心仍然是民族国家和南北竞争,而非全球化。随着90年代的不断推进,跨国集团越来越有能力强制执行其农产品自由化议程,这才使得全球采购成为可能。(反过来,原第三世界国家农业部门的破产则加速了与全球化相连的无产阶级化进程。)

3.跨国家机器的形成

到21世纪初,作为一种试图将其权威强加于一个流动的、空间开放的资本积累进程之上的机构,跨国国家具备了民族国家在全球经济中组织集体行动以促进和再生产资本积累这一进程中已经丧失的某些权力和历史功能。创造一个在跨国层面发挥功能的资本主义上层建筑,对于资本再生产,尤其是那些民族国家不能履行的再生产是必不可少的,然而这并不意味着跨国国家已经巩固成为一个完全具备政治、行政和管理功能的结构。目前,在跨国国家机器内部并不存在清晰的指挥链和劳动分工,也不存在任何看起来与民族国家的内部一致性相类似的东西。与一致性相反,跨国国家似乎有多个中心和局部管理机制。此外,组成跨国国家的各种机构有着不同的历史和轨迹,它们在内部彼此各有差异,而且为争论提供了无数个切人点。

尽管如此,跨国国家还是发展了一些机制来履行越来越多的在传统上与民族国家相关的功能。一是对市场失灵的补救,例如国际货币基金组织对墨西哥、东南亚和巴西等国的紧急援助。二是创造新的货币,欧元取代了欧洲各国的货币并于2002年1月进入流通领域,这表明可以在跨国层面创造货币。三是对知识产权和市场契约的法律保证,世界贸易组织所拥有的权力表明这一保证可在超国家层面予以实施。四是公共商品(社会和物质基础设施)的供应。社会政策、投资决策和决定基础设施的资源等日渐在超国家层面设定,然后由民族国家加以实施。同样,财政干预、信用创造、税收再分配,甚至对资本和劳动配置的控制等活动都越来越在超国家政策舞台上进行设置,并由民族国家予以实施。尽管警察权和军事权仍主要由民族国家所控制,但跨国国家也在日渐发展其军事机制。例如,联合国在全球治安方面扮演了越来越大的角色。1994年,联合国参与了28起冲突的“预防外交”或“维和行动”,共有73393名军事人员参与其中,而1988年的数据则分别为5起冲突和9570名军事人员。[67]但可能更为重要的一点是,跨国资本的结构权力允许其运用某种迄今为止还未曾见过的方式实施经济压迫,并且部分替代早期直接的或帝国主义的压迫形式,例如殖民国家和帝国主义的军事干涉,以求推动占主导地位的社会结构和社会实践的形成与再生产。

尽管跨国国家的活动不断扩大,但仍有许多任务是其无法实现的,例如对全球经济的疯狂的“赌场资本主义”[68]的两大特征一投机性和过度性的控制。跨国精英在20世纪晚期所萌生的信心在世纪之交让步于对迫在眉睫的危机的恐惧。90年代末的一系列经济危机暴露了世界货币体系的脆弱性,导致全球统治阶级内部循环中的忧虑不断攀升,裂缝不断扩大。随着20世纪最后十年的结束,越来越多的声音开始呼吁集中化的全球金融管制,为实现这一管制已经有无数条建议被提出来,其中包括创建世界中央银行,直到将国际货币基金组织改造成贷款人。这些建议强调了在跨国国家未能稳定这一体系的情况下,跨国精英为实现某些规范性秩序所作出的努力(参见第四章)。我并不想将此处的分析归结为功能性分析:像这样对跨国国家的功能进行确定并不意味着是功能性分析,只要使这些功能无法履行的条件被物化和问题化——我将在下文中对此作出分析,抑或假设对社会进程的解释表明了代理的机制或一个确定的结果是如何有可能变成其他东西的——就像我在此所做的简短分析一样。一个令人满意的论述不应该包含某种演进观点,它应当是开放性的,可以有历史不连续性和偶然性,能够产生可选择的发展道路,其中包括可选择的未来。戴维·戈尔德(David Gold)、克拉伦斯·罗(Clarence Lo)和埃里克·奥林·赖特(Erik Olin Wright)指出,[69]资本主义国家“必须既被认为是由社会逻辑所限定并在其中发挥功能的一种结构,同时也被认为是由统治阶级及其代表在幕后所控制的一个组织”,“利用结构性或工具性进程可以将真实的国家政策解释到何种程度具有历史的偶然性”。此处所提到的证据表明,新兴跨国集团已然行使在结构性和工具性方面的权力。跨国流动资本的利益巳经“背着”作为集体行动者的跨国资本家而得以实现,他们所依靠的是他们在全球经济中的主导地位所产生的结构权力。但与此同时,还包括新兴资产阶级跨国分支的现存的和新创造的跨国国家机器的工具化进程。

在此所讨论的超国家组织的密集网络之所以能承担跨国国家的功能,原因在于跨国阶级和跨国集团通过这一网络在各个层面上进行运作。例如,跨国公司的总裁通过欧盟的行政结构来管理他们在欧盟的资本运作;通过北美自由贸易协定来规划他们在北美地区的投资,在有关他们在南美的活动方面,与国际货币基金组织和世界银行就拉丁美洲的宏观经济表现进行协商;在有关亚洲的基础设施建设方面,与亚洲发展银行进行协作,等等。如同国际货币基金组织和世界银行的官员、央行行长和私人跨国银行的行长每年都会聚集到在华盛顿举行的世界贸易组织和世界银行的年会上来讨论全球金融问题并制定相应政策一样,这些总裁也会在每年的瑞士达沃斯世界经济论坛上分享彼此在世界各地的经验,并就将提交给世界贸易组织或联合国的建议制定战略。

下面,我们以主要由私人跨国金融机构和服务公司的总裁所建立的公司游说集团积极促进世界贸易组织的《服务贸易总协定》的通过为例进行说明。在世界贸易组织的支持下所进行的《服务贸易总协定》的谈判,目的在于在金融业和服务业领域(从卫生和教育体系到能源、水和交通等)建立一个超国家的管理体系,并在上述领域实现世界贸易的自由化。[70]1999年,在当时高盛集团主席、原世界贸易组织总干事彼得· 萨瑟兰(Peter Sutherland)的领导下,跨国公司团体的高级代表与来自世界贸易组织、欧盟和欧洲各国政府的官员一起,共同建立了服务业贸易自由化委员会(Liberation of Trade Services)。在接下来的三年中,服务业贸易自由化委员会召开了一系列闭门会议来详细制定《服务贸易总协定》的条款,以及制定如何在世界贸易组织内部获得通过的战略,而且服务业贸易自由化委员会的商业专员还定期与欧盟、世界贸易组织和国际金融机构的官员,以及来自各国政府的主要政策制定者进行会面和商谈。[71]服务业贸易自由化委员会还与许多其他的企业团体保持联络,并就它们的游说努力进行协调。这些游说集团的其中之一是于1996年成立的代表私人金融利益的财政领导人小组(Financial Leader Group),这是当时世界贸易组织秘书处联合美国和欧盟的官员,邀请福特金融服务公司总裁金·惠普尔(Andrew Buxton)和英国巴克莱银行主席安德鲁· 巴克斯顿(European Sercce Leaders Group)所成立的一个高层次的跨大西洋压力集团。[72]安德鲁·巴克斯顿同时还是欧洲服务业领导人小组(European Service Leaders Group)的主席,这是一个由欧洲服务业领域的总裁所组成的团体。其他团体还包括欧洲服务业论坛、美国服务业联盟、日本服务业网络、全球商务对话电子商务、全球服务业网络、跨国教育全球联盟。[73]在此我们可以清晰地看到跨国资本家的代理正利用跨国国家机器来构建一个合法的、规范的全球赢利性基础设施,也就是满足他们的阶级利益。服务业贸易自由化委员会的活动旨在协调跨国国家内部不同实体的活动,与欧盟、世界贸易组织和各个政府的政策保持一致,从而为全球经济带来一个自由化和一体化的合法和规范的框架。

总而言之,跨国国家机器正是在上述过程中开始形成的,它并不是预先设计的结果,而是跨国资本家阶级的社会实践和阶级行动在20世纪末21世纪初这一特定历史时刻的政治结果,它并不是要替换世界资本主义的前全球化基础设施,而是形成这一基础设施。正如全球化所揭示的那样,跨国国家的形成并非按照某种预先确定的方式,或是历史的必然。相反,它们是无数次本地斗争和集体代理(这些集体代理通过在全球资本主义传播中的结构性根源,以及它们在更大的世界政体、文化和经济层面的集体效应的结构性根源,即便不是主观,也被客观地联合在一起)的特定产物。在对这些不同的进程进行研究时,跨国国家如何对全世界的阶级形成发挥决定性影响这一问题变得日渐清晰起来。资本主义发展和国家之间的关系是互相决定,而非单向性的。也就是说,国家及其行为对资本主义发展方向的塑造,就如同资本主义体系的动力学对国家的塑造一样。跨国国家对全球阶级形成所造成的循环影响,正是我们从历史一唯物主义理论的角度来理解国家所期待的,因为在这一理论下,国家被认为是服务于阶级关系和集团关系再生产或变迁的社会力量与生产结构之间的一种政治性调解机构。但是这一对跨国国家的崛起所进行的简单描述还不够完整,我们还需要研究民族国家的变革,因为这也是其中不可缺少的一部分。

4.从福利主义和发展主义到新自由主义的民族国家

如果说民族国家体系之外的货币资本的积累是经济全球化进程的一个重要方面,那它也是将国家,尤其是外围国家纳入跨国化进程,或者更普遍地说是将福利主义和发展主义国家转变为新自由主义国家的一个关键性机制。20世纪80年代和90年代的债务危机(见表3-1)将全球资本主义的权力和权威强加到了第三世界民族国家的结构和功能之上。债务迫使全世界的国家和地区重新融人一个经过改组的全球经济之中。70年代,循环性流动资本大规模涌人第三世界,加上跨国金融资本的经济权力的集中化,从而对外围地区现存的集团和阶级集群产生了深刻的影响。赚取外汇来偿还债务的需求(跨国资本对债务国的结构性权力,以及来自核心民族国家的直接压力强迫债务国偿还债务)迫使债务国对其经济结构作出有利于出口方面的调整,从而与变动中的世界市场需求结构保持一致。一段时期以后,债务缩减和紧随其后的储备增加加强了那些本地经济结构中外向型部门的实力,重新分配了积累性政治权力和经济权力的比例,增加了与跨国资本相关的新的分支的份额。

在这一过程中某一特定时刻,债务国有可能无法继续偿还其债务,转而向超国家经济制度寻求援助,而这种援助是建立在采纳结构调整计划或新自由主义方案的条件之上的。正如我在前面的章节中所讨论的那样,结构调整计划对这些国家的生产机器进行大规模的调整,并在新兴的跨国国家的指导下,将前第三世界的广大地带重新融人了全球资本主义之中。[74]跨国国家通过新自由主义模式来追求克劳斯·奥佛(Claus Offe)和沃克·荣格(Volker Ronge)所谓的“行政再商品化”(administrative recommodification)[75]也就是为价值(values)肯巨够发挥商品的功能创造条件,这意味着要创造能够带来利润的制度性条件。跨国国家所强制实施的调整和重构计划,旨在通过新的全球循环为赢利性(高效)资本积累的复兴和全球化时代的社会再生产恢复全部条件。正如第二章所述,全球资本主义借助新自由主义这一“润滑剂”粉碎了全部的非市场结构。现在我们可以更清晰地看到,新自由主义是如何通过剥离和接近社会结构(social fabric)各个层面的跨国资本,从而帮助打破国家和全球之间的界限的。

在此我们将观察民族国家跨国化的具体细节。随着权力在社会内部和民族国家自身朝着本地统治集团的新兴跨国核心重新分配,经济体制改革带来政治结构调整。作为紧缩开支、公共部门裁员和其他相关政策的结果,这一调整进程促进了总体需求的收缩,同时也带来了收人和资源从工人和小生产者向与跨国资本相关的大生产者和官僚人员的转移。[76]结构调整导致国家资源从支持工人阶级再生产的计划转移到那些与全球化相关的官方机构中来,其中“效率”的技术标准取代了所有的社会标准,而这可能违背了跨界资本积累的逻辑。同样,它也影响了权力从以计划为导向的部门(社会服务、教育、劳动等)向中央银行、财政部门和外交部的转移。随着资源从对内部门转移到对外部门,从国内市场转移到世界市场,各个国家的跨国储备都得到了加强。这些跨国化分支日渐被融人跨国资本家阶级,并通常开始利用外围国家在“民主转型”[77]期间实施政治重组的机会掌握地方政府。事实上,中央银行的行长由国际货币基金组织和世界银行任命已是司空见惯的事情。近年来,推动中央银行独立运作的目的在于将民族国家决策的“制高点”与所有的公共控制或责任隔离开来,并且将连接各个国家经济体与全球经济的国家机关与可能会受到公共压力的国家机关隔离开来。[78]世界银行最近的一份报告对这一问题有明确的说明。该报告强调,对国家的改革始于“几个关键性的部门,通常包括财政部、中央银行和税务部门……(对这些部门的结构性调整)主要是通过行政命令的方式得以实现……(而且应当)由独立的技术精英建立起有效的宏观经济管理"。[79]

本地技术精英开始通过跨国国家网络进行运作,而跨国国家网络则避开了正式的政府渠道和其他屈从于大众影响的社会机构。[80]随着这一超国家政治融合的推进,权力将向上传递给超国家结构,其中包括金融网络。民主控制,或至少是民主影响受到一定的损失,公民可能会有权对政策制定和资源分配施加影响。跨国机构和跨国资产阶级的本地分支所作出的决策和形成的管理机制被置于民族国家之上,而他们本身也被并人新兴的跨国国家机器之中。然而,尽管跨国国家强制实施新自由主义调整方案,民族国家机器的超国家融合也并不必然来自于外部。这并不是一种单向渗透:它既是本地领导集团在跨国化进程中所追寻的战略的结果,也是外部施压的结果,这一点已在相关的论著(反映国家一全球二元论的论著)中被普遍强调。当国家经理人将国家经济体调整到适应全球经济的时候,他们这样做并不必然是因为受到某些“外部”(国家外的全球的)力量的推动。这一国家一全球二元性是一种故弄玄虚的东西。

因此,结构调整计划有助于削弱前全球化时期所形成的多个阶级间的政治联盟和社会项目,例如民粹主义计划和第三世界的发展型国家。(尽管除了英国之外的核心国家普遍都没有采纳国际货币基金组织的计划,但全球经济所产生的调整压力同样也削弱了这些国家的凯恩斯主义的福利计划。)新的跨国集团开始取代这些多个阶级间的联盟。为此,世界银行和国际货币基金组织的结构调整计划强调将“政策对话”和“制度建立”作为组织那些同情和认可调整计划的政府的内部联盟的一种方式。[81]劳工阶级和大众阶级被新的统治集团排除出了前全球化时期的政治联盟和社会计划。

20世纪80年代,跨国国家绘制了一种新的发展模式。1980年,世界银行改变了过去将发展定义为国家经济的增长的做法,开始将其定义为成功地“参与世界市场”。[82]新的发展模式的核心在于实现从以国内市场为导向的生产向以世界市场为导向的生产的总体转变,这标志着本地积累循环需要附属于新的全球积累循环。80年代末期,发展的定义得到进一步延伸,全面自由化的政策被包括进来。[83]这一新的发展模式的基础在于每个国家都与世界市场重新链接,实现这一链接的方式为引入与全球积累相关的新的经济活动、收缩国内市场、通过临时雇佣工制和社会紧缩来创造具有“竞争力”的廉价劳动,以及放开各国公共部门、保护性产业和自然资源允许商业化开发。[84]通过这一进程,新自由主义民族国家将前文所讨论的新的全球阶级关系在本地进行了制度化。20世纪晚期的新自由主义民族国家反映了社会力量间的新的历史关联,这一新的历史关联的形成,紧随从19世纪90年代至20世纪70年代由特定阶级和社会斗争所形成的资本主义国家结构的崩溃而至。

因此,民族国家还远没有终结,对于这一点,众多有关全球化的研究都已作出了声明[85],相反它正经历着向新自由主义国家的转变。作为跨国国家的组成部分,这些新自由主义国家为资本提供了基础性服务。同样作为跨国国家的组成部分,这些新自由主义国家还成为跨国议程的传送带和过滤器。它们还为特定国家领土内的资本提供了基础性服务。这些新自由主义国家主要具备以下三个方面的功能:(1)采用有助于保持宏观经济稳定的财政和货币政策;(2)为全球经济活动提供必要的基础设施(机场和港口、通信网络、教育体系,等等)(3)提供社会秩序,也就是保证社会稳定,这需要维持直接压迫的工具和意识形态机器。实际上,世界银行在1997年的《世界发展报告》(副标题为《变动世界中的国家》)就为民族国家根据上述条件进行转变绘制了一幅虚拟蓝图。跨国精英所提及的“治理”,就是指上述功能以及履行这些功能的能力。上述报告对此已经作出明确表示,因为该报告指出民族国家的庇护是全球化的核心。用世界银行的话来说,“全球化始于国家内部”。[86]但是,新自由主义国家的功能是相互矛盾的。随着全球化的推进,社会内部的凝聚力也会随着国家经济一体化的下降而下降。新自由主义国家仍然保留了促进全球化的根本性权力,但它也丧失了协调国家内部社会利益冲突的能力,实现维持以国家为基础的社会形态内部统一的历史职能的能力,以及获得合法性的能力。这有助于解释为什么一个又一个国家会出现社会结构的崩溃,以及为什么会在非嵌人层面爆发自发性的抗议。由此而带来的结果是导致了急剧加大的合法性危机,以及国家内部对全球资本主义体系的抵触。

第四节 跨国市民社会,跨国资本家阶级和跨国国家

1.私人跨国资本家阶级论坛

对调节与跨国国家密切相关的功能性关系的社会机制的调查,以及对跨国资本家与跨国国家机器间关系的研究,可能会包括将重点关注所有私人跨国商业协会和政治计划小组,它们自20世纪70年代以来就一直在持续增加,而且跨国精英正是通过它们来发挥作用的。社会科学家已经从国家层面对精英计划小组进行了研究,认为它们是将阶级集团进行融合和社会化,形成新的政策和动议,制定战略和计划,达成共识和创造文化凝聚力的重要论坛。[87]在跨国层面,这一不断发展的私人集团网络表明跨国市民社会的扩张已经成为全球化进程和跨国国家崛起的一部分。这些私人集团包括一些非常出名的组织,如三边委员会、国际商会(International Chamber of Commerce)和世界经济论坛,以及更为专业化的跨国资本家协会,如国际金融研究所(Institute of International Finance),它由来自跨国银行和投资公司的代表在1983年创立。目前,国际金融研究所共有300名成员,分布在全球56个国家,它主要作为成员国的政策中心、说客、研究员和顾问而存在,是跨国金融的虚拟政治中心。

跨国国家是跨国阶级社会化的一个重要论坛,世界一流大学,跨国智囊团,主流资产阶级基金会,如哈佛国际商学院、福特基金会和卡内基基金会,以及政策计划小组,如对外关系委员会等等,也都是跨国阶级社会化的重要论坛。如前所述,精英计划小组是融合阶级集团,形成新的动议、集体战略、政策和阶级统治计划,以及围绕这些计划达成共识和创造政治文化的重要论坛。至少在20世纪末期以来,企业精英便开始通过政治组织进行运作。这些顶级的商业协会在各种层次上建立了资本与其他领域(政府、市民社会机构、文化论坛,等等)的联系。在美国,这些协会包括商业圆桌会议(Business Roundtable)、全国制造商协会(Nation Association of Manufactureers)等。近年来,具有跨国倾向的资本家组织和计划小组巳经超越了诸如三边委员会这样著名的组织,真正呈现出激增的态势。

对全球企业精英而言,最重要的信息交流场所可能是国际商会,它拥有来自全世界7000多个企业的会员,绝对是一部真正的全球公司的“名人录”。国际商会在政治领域也高度活跃,它对于联合国跨国公司中心该中心成立于20世纪70年代,主要任务为监督跨国公司的行为,它打算通过一项使跨国公司符合其行为准则的计划——的解散起到了关键性作用。国际商会是强大的跨国企业说客背后反对国际环境条约(包括《京都条约》、《生物多样性公约》、《巴塞尔公约》)和反对贸易和投资管制的一支重要力量。国际商会与跨国国家的主要机构,如世界贸易组织和布雷顿森林体系的机构等密切相关,竭力促进世界范围内的自由化、去管制化和私有化。在90年代,国际商会与包括联合国开发计划署、联合国贸发会议和联合国环境规划署在内的联合国机构建立了伙伴关系和通过了联合计划。例如在1998年2月,国际商会组织了一场全球企业高层主管和联合国高层官员之间的会议。会后的新闻稿指出,“这两大集团决心构建一种密切的全球伙伴关系,以确保国际商会的成员企业更多地参与联合国的经济决策”。国际商会还对世界范围内反对由公司所主导的全球化运动进行了反击。[88]

2.世界经济论坛

世界经济论坛既是跨国资本家阶级最具综合性的跨国计划组织,也是真正地将跨国资本家阶级在跨国市民社会中连接在一起的全球网络。正如基斯· 冯· 佩吉奥所指出的那样,由于世界经济论坛的各个组成部分都是公认的阶级组织,从这种意义上来说,它们受到“严格的准人条件的限制,以此保持它们的贵族品质"。[89]这些组成部分包括各行业领袖组,由位居全球前1000名之列的跨国公司的总裁构成,这些公司是基金会的成员,也是世界经济论坛的核心;媒体领袖组,由全球传媒领域内最具影响力的100家媒体的代表所组成;经济领袖组,由世界各国政府和国际组织的重要决策人物所组成;论坛嘉宾组,由在政治、经济、科学、社会和技术领域的专家学者所组成;等等。该组织对成员资格具有非常严格的要求,“领袖”和“嘉宾”只能通过邀请或任命的方式获得。佩吉奥指出,“这样的组织之前还未曾存在过,它体现了资本的真正国际化"。[90]世界经济论坛在世界各地都建立了“伙伴研究所”,其中包括在私人机构或政府部门所建立的学术机构,如乔丹公共管理研究所;政府机构,如哥伦比亚国家计划部;商业协会,“通常为大型私有企业的顶级协会”,如冰岛雇主联盟和新西兰雇主联盟。[91]

在此,我们对在葛兰西看来由政治社会(即国家)和市民社会所组成的跨国延伸的国家内,作为全球统治阶级的跨国资本家阶级是如何建立其权威的过程有了清晰的认识。葛兰西认为,霸权计划建构于这一延伸圉家之内。与此相关的还有葛兰西关于计划小组和智囊团作为统治阶级的“集体的知识分子”所发挥的作用的观点。一年一度的瑞士达沃斯峰会将跨国国家最高层次的官员和跨国资本家阶级最髙层次的代表聚集在一起。在世界经济论坛看来,“论坛活动的关键在于可以直接接触战略决策者,这一框架旨在通过私人部门的参与来促进经济的发展”,“公共和私人部门与专家之间的这种直接互动促成了致力于改善世界形势的合作关系"。[92]正是通过发展这种延伸国家的“公共”和“私有”层面上的功能性连接,历史集团才得以形成。正如马克·鲁珀特所强调的,“在论坛这一组织中,全球权力集团的各个部分能够在跨国资本的领导下聚集起来构建一个统一的政治远景,并在这一共同远景的外衣下将全球资本的利益扩展到世界其他地区"。[93]世界经济论坛主席克劳斯·施瓦布(Klaus Schwab)在1996年瑞士达沃斯峰会的演讲中公开指出,“商业已经成为全球化的一个主要的利益相关者,它对促进我们的全球体系的稳定负有直接责任”。

全球传媒对于跨国资本家阶级的社会化以及该阶级霸权计划的发展具有关键性的作用。世界范围的媒体所有权和媒体合并是跨国化的一个重要领域。跨国商业媒体以及它们对信息和图像的世界性流动的严密控制除了具有经济含义外,还有文化范畴的问题。全球商业媒体在为统治集团——主要包括跨国资本家阶级和其他阶级、集团和阶层——提供意识形态和文化基础方面发挥了至关重要的作用。由于阶级形成既是主观过程也是客观过程,因而在这一点上跨国资本家阶级的跨国社会化非常重要,而且它还与有机知识分子的跨国化“知识共同体”的形成相得益彰。社会科学家长期以来已经注意到文化、教育和其他的机制的作用,它们为阶级成员的团结和阶级自身的再生产提供了必要的凝聚力。[94]对跨国社会化进程,其中包括作为跨国资本家阶级有机代表的新兴跨国国家、跨国资本家论坛、媒体的作用等的研究,都有必要进一步深入。

第五节 美国难道不是超级大国吗?关于美国霸权和霸权转移的争论

任何有关全球资本主义的理论和任何有关跨国国家的命题,如果不进一步研究它们给美国霸权和霸权转移这一命题所带来的启示,那都是不完整的。我所提出的有关跨国霸权的观点备受争议。自20世纪90年代早期开始,我便一直强调,承接美国霸权接力棒的不大可能是新的霸权民族国家甚或地区集团,而很有可能是一个跨国格局,即在第二章中所谈论的全球资本主义历史集团。让我们回忆一下,跨国结构由民族国家体系孕育而成,而这一体系本身的发展也不均衡。旧形式必然形成新形式。新旧形式并存于全球化的结构性组织以及全球化行动者和执行者的主观思维之中。目前,我们正经历着美国优势的衰落以及通过超国家机构而形成跨国霸权的初级阶段,尽管这一超国家机构还不能为全球资本主义的再生产提供经济管制和政治条件。

但是我的观点遭到了那些代表各种传统观点的社会科学家的顽强抵制,他们提出了各种情形,如竞争性地区、霸权对抗和美国对世界霸权的渴望。[95]在这些情形中,世界体系的特征仍被认为是作为适合分析的子单元的相互竞争的民族国家。然而我想强调的是,霸权并不是由国家,而是由社会集团、阶级或阶级分支,以及由某一特定的社会格局来行使的。当我们提及大英帝国的霸权时,并不是指国家本身。世界资本主义的背景下,我们只是用大英帝国这一简略的表达方式来指称英国的资本家集团和同盟阶层,例如英国的国家经理人和中产阶级。但是当我们忘记这只是一种简略的表达方式时,问题便出现了。霸主这一词语通常以某种误导的方式被使用,因为国家或政府不可能是霸主。通过国家行使霸权的社会集团可能是霸主;因而使用霸主这一词语来描述国家是一种非常容易物化的简略的表达方式。如果阶级和集团是在国家范围内被组织起来的,那么这一简略的表达方式,有道理的,但如果阶级和集团不再是国家范围内被组织起来的,那我们可能就需要重新考虑这一简略的表达方式并重新表述原来认为正确的概念。

支配了世界体系、国际关系、国际政治经济,甚至是马克思主义有关世界政治动力学范式的韦伯的难以处理的物化问题,时不时地会诱使我们将在历史上形成并不断发展的社会力量的集体能动性(这一集体能动性主要在诸如国家这种历史性的和不断发展的机构的内外部运作),与作为虚构的宏观代理人的国家乂国家体混为一谈。物化阻碍了我们将处于冲突与合作中的社会力量集群,以及它们不断变革的历史发展、利益和关系确定为对国家政策和意识形态等(即国家的“行动”)的解释。没有任何理由可以预先假定而非证明,社会力量的特定集群在21世纪初期对世界上的民族国家施加了权威性影响,也就是说,这些特定集群的利益是在与其他国家的特定集群进行竞争的时候保护自己的国家经济体和资本主义。

我并不相信当前所流行的霸权转移及其国家结构主义和民族国家中心主义的理论框架能够抓住当前时期的变化,因为新兴的跨国社会力量巳经不再立足于特定的国家、旧有的国家动力学和地缘政治竞争。霸权转移理论认为世界霸权是由特定的民族国家或地缘政治实体所实施的。作为分析世界动力学基础的竞争性民族国家体系的逻辑导致分析家到新的全球秩序下的某种民族国家的格局中寻找霸权。在霸权问题上,世界体系的研究方法关注连续的国家霸权,从意大利的城邦国家到荷兰、英国,然后是美国。新时期可能包括一些主要的断裂,这与世界资本主义政治经济中的新的质变相关。国家中心主义和民族国家中心主义的分析方法的问题在于,这些方法不允许我们构思这样一个新兴的全球霸权,其中跨国阶级和跨国集团并不必然属于某一国家或特定的地理区域。

21世纪的世界政治动力学是由地缘政治竞争所推动的吗?大国竞争再次上升的论调曾在20世纪90年代早期广为流行,2003年美国在遭到法国、德国和俄罗斯的反对的情况下入侵伊拉克之后,这一论调有所下降。另外一种略有细微差别的观点认为,随着美国实力的下降,几个相互竞争的核心权力集团之间展开争夺霸权的斗争。在这一由“三大竞争性集团”(或“区化”)所构成的图景中,欧盟、美国和东亚集团都是非全球性的地区构成。据说每个核心集团都将其外围地带融人自己的地区构成中来,以便与竞争性的地区集团相互竞争,而且许多学者都已经预测了东亚霸权的崛起。更新的大国竞争和三大竞争性集团等的提法只有很少具体的证据加以支持,而且实际上并不能为近年来全球政治和经济的动力学所支持。对跨国公司的全球投资模式的分析表明,每个地区集团都与另外两个集团相互渗透,并且这三大集团在扩大世界顶级跨国公司的资本相互渗透的基础上形成了一个日益一体化的全球“三角组合”。随着这些资本家的不断融合,他们将本地网络和生产链纳入到复杂的跨国网络之中,从而使得很难将国家间的政治关系和经济集团之间的竞争关系划归到原来的民族国家的地缘政治框架之中。在这一过时的框架中,“亚洲”经济的成功据说给“美国”的利益带来了一个具有竞争力的威胁,而且这也成为地缘政治竞争的一个标志。但是我们只有在忽视如下事实的情况下才能得出这样的结论,即东亚的活力是与跨国资本的大量注人分不开的,本地精英所寻求的并不是一个与其他地区的循环相竞争的地区性积累循环,而是更彻底地融入全球化循环的循环。“美国”的投资者在亚洲有几十亿美元的投资。经济活力给这些投资者带来了和本地精英相同的收益回报。由于存在开放的全球经济及资本的全球流动性,因而某一特定地区出众的经济表现可以给该地区的所有的投资集团都带来回报。即便有的观点认为主要的民族国家会保护特定国家边界内的投资者的利益——也就是说,即便资本仍具有领土范围,世界政治仍包含地缘政治的内容,然而一个不容否认的事实是,这些投资者来自于许多国家。例如,在美国进行投资的资本家,尽管他们来自德国、法国、沙特阿拉伯、墨西哥、日本、巴西、韩国和其他许多国家,但美国政府会保护并促进他们的投资。

然而我认为比地缘政治竞争更加令人满意的一种解释是,地区积累模式反映了某些空间差别是对一个日益一体化的全球资本主义格局的补充。我们在东亚所看到的是,并不是乔万尼“阿瑞吉和贝弗里“西尔弗[96]从世界体系的角度所宣称的全球经济的重定中心,而是全球经济的去中心、碎片化以及所出现的几个密集的全球积累地带。其中的一个地带在欧洲,它囊括了欧洲从西北到东南的广大地区,打破了国界的限制,到达了东欧地区。另外一个地带是北美的美国一墨西哥边境区。好几条这样的轴线分布在东亚地区。这些地带可能并不是为霸权进行领土约束,而是将世界各地不同地区的跨国资本家和跨国精英聚合在一起并在全球经济中进行密集积累的场所,而这正是我们期待超国家的、去中心化的跨国结构所发挥的效能。不断重复的“国家和市场”或经济和政治间的二元论已经导致了一种二元逻辑的研究方法:在经济层面是世界经济的全球逻辑的盛行;在政治层面则是国家间体系的国家中心主义逻辑的盛行。对乔万尼“阿瑞吉和贝弗里“西尔弗以及他们的同事而言,这一二元论表现为美国的军事力量和东亚的金融力量,我认为,这一解释使我们混淆而非明晰了对当前时代的理解。这一民族国家的中心主义排除了建立一种与过去的霸权转移相割裂的跨国霸权的可能性。

跨国资本家阶级和跨国国家的出现并不意味着不同的资本家集团和国家精英间的冲突的消失。冲突很容易就会在不同的层面产生:在具有跨国倾向的精英和那些更具本地化、国家化和地区化倾向的精英之间;在全球资本主义代理人和大众力量之间;在全球主义集团中的竞争性集团之间——他们可能为了追求自己特定的利益而挑起国家间的冲突;等等。由于社会秩序的解体和民族国家权威的崩溃而在很多地方所造成的不稳定,使这一冲突的图景更加复杂化。然而问题的关键在于:冲突和竞争必须通过早已存在或由相互冲突的集团所建立的机构得以进行。民族国家可能会被各种各样的资本所利用,而这其中可能没有哪个资本必然是“国家性的”,因为资本的国家网络已经变得相互重叠和相互渗透。资本运作需要国家的存在。如果没有一个机构来管理和协调积累、在资本家之间进行裁决以及强制实施社会控制等,资本主义就不可能存在。然而,正如罗伯特"温特所言,“资本的母国并不必然需要履行(这些职能)。资本来源国的政府可能会这样做,但还存在其他的选择,比如外国国家机构、单独的或与其他资本相联合的资本本身,以及相互之间进行合作的国家体"。[97]

我曾经强调指出,跨国国家还未形成一个中央集权的全球国家,正式的政治权威在弱国和强国之间仍然保持着相当程度的碎片化,而且这一碎片化并不平衡。这一独特的体制结构是全球资本主义体系的一个历史性的矛盾。它表明跨国精英有可能,并且也有需要去影响众多的民族国家。国家经理人暴露在各种相互矛盾的压力之下,这其中包括本地层面和跨国层面的不同要求。民族国家是按照标准化程序和已定路线进行运作的官僚机器。它们容易遭受来自各种不同部门的不间断的工具性压力。国家经理人可能会对跨国精英议程作出回应,但与此同时他们必须维持,或尽可能维持他们在以国家为基础的选民中的合法性,而且他们还要经常制定相互矛盾的战略和合法性推论。这些各种各样的进程可能使国家的政策制定者作出令人困惑和难以预料的行为,甚至看起来是“精神分裂”的行为,比如他们在一个地区实行保护主义政策的同时却在另一个地区实行自由化政策。我们进行分析的任务在于辨明一些潜在的趋向(加化印巧),但是这并不意味着每一件事情都可以用这些趋向来加以解释。[98]

那些反对跨国议程的力量对全球资本主义集团提出了怎样的挑战呢?这类挑战有可能来源于两个方面:跨国市民社会中的从属集团或由这些从属集团所控制的特定的民族国家;统治集团很少融入,甚或反对全球资本主义,比如2003年美国入侵之前的伊拉克国家精英/复兴社会党,或俄罗斯的政治寡头。跨国化进程的不平衡发展是冲突的主要原因之一。不同的国家历史、地区经验和政治文化形成了不同国家进人全球体系的不同方式。例如,尽管俄罗斯的跨国资本家阶级已经形成,但该国强大的经济集团所占用的只是苏联立足于俄罗斯本地市场而非全球市场的企业。如果俄罗斯的企业表现出一种更深地融入全球资本循环的态势,那么他们会更直接地依赖于俄罗斯的扩张性影响和政府的支持。我们要牢记在心的是,新兴的全球秩序是一种不均衡的霸权秩序。霸权并不是以一种统一的方式在全球运作的。

因此,相对于具有全球倾向的精英而言,具有地区倾向的精英会试图制定一个独立的发展线路吗?在东亚,他们会掌握国家权力吗?他们会从全球经济中撤回到本地中来或者试图建立一个替代全球经济的地区经济吗?这似乎是一个有可能的前景,但它是否能证明如下结论,即21世纪的世界政治动力学事实上是由地区性竞争和地区性霸权所推动的呢?我不这样认为。首先,正如我已经指出的那样,地区经济集团广泛的跨国融合及其资本的相互渗透对于欧洲集团和东亚集团而言尤为显著,根据主导思想,它们恰好最有可能是地区霸权的竞争者。为什么这些集团的利益在于撤回到它们自己的地区或撤回到一个相互竞争的地区性中心,而不是进人一个全球融合的体系?其次,在现实政治中缺乏实例来支持亚洲精英正在寻求地区霸权权力的观点,相反,东亚国家大量的外交和经济政策表明,这些精英集团的跨国化倾向正日益上升。再次,即便有证据支持欧洲和亚洲的统治集团正在寻求他们的地区霸权的观点,也不能以此来证明美国的霸权企图这一命题的正当性,因为目前美国的国家政策可以被认为是努力来支撑全球资本主义,以抵制将世界经济进行地区化的企图。

那么,我们应该如何理解贸易战、核心国家的政府之间的激烈差异,而且最重要的是美国在世界事务中的主导角色、表面上的霸主地位和经常在国外进行的单边军事干涉等很“显然”的现实呢?根据现存的范式,美国在全球舞台上所采取的国家行动是为了保护“美国的利益"。[99]大多数学者和分析家都将跨国国家的机构看成是美国霸权的工具。沃尔登·贝洛赞同这一具有代表性的观点,他指出:“我们可以将世界贸易组织的主要计划称之为安格鲁一美国计划”,“在国际货币基金组织和世界银行内部也同样如此。我们所真正讨论的其实只是资本主义的安格鲁一美国化"。[100]但是,在世界贸易组织或国际货币基金组织工作的来自美国、德国或日本的官员很可能会在这些机构中追求跨国资本家的利益,而不是(具体的)“美国”、“德国”或“日本”的利益。当世界贸易组织或国际货币基金组织通过自由化措施打开了一个国家的大门时,该国不是只向“安格鲁一美国”的资本家开放,而是向来自世界各地的资本家开放。究竟美国霸权的观点和我所提出的跨国化的观点哪一个能更好地解释当今世界的动力学,可以通过对国家政策和国家实践的研究,尤其是对推动国家政策和国家实践的特定的、不断变动的社会力量的历史集群的研究来决定。当我们从经验主义的视角来研究这一问题时,就会发现只有很少的证据可以表明近年来美国的国家政策是为了促进“美国”资本的利益,而不是其他“国家”资本的利益。相反,这些分析表明,美国政府基本上都是在促进跨国资本的利益。而且对跨国国家机构的分析也表明,它们并不是在执行“美国”的政策,而是在迫使美国将具有国家倾向的政策纳人到跨国阵线中来。

之所以在形成维护全球资本家议程的政策和战略方面,美国起着带头的作用,恰恰是因为美国是核心大国最近的“霸主”,是因为全球化是美国占据世界主导地位的时期形成的,而且在美国国内集中起来的资源和强制力允许它代表跨国精英发挥领导作用。由于二战后世界经济和全球资本家的关系是以一种特殊的方式呈现出来的,因而跨国精英中的“美国分队”是最先变得彻底跨国化的。跨国资本家阶级为了促进其利益,一方面依赖现存的民族国家机器,另一方面日益依赖新兴的跨国国家机器。在这一进程中,跨国资本家阶级发现美国在这些跨国国家机器中的实力最为强大。通过跨国国家这一特殊的形式,民族国家这一原有的地缘政治体所发挥的作用同时被用完和降低下来。在一份向国际经济研究所提交的有关七国集团的重要报告中,弗雷德·伯格斯坦兰德尔·亨宁强调指出,美国在七国集团中发挥了有利于全球主义而不是地区主义的积极作用。他们指出,“尽管美国还有一些新孤立主义政客经常发表相关的论调,但它仍是唯一的全球大国,对世界各地都有浓厚的兴趣"。[101]换句话说,作为一个更大的跨国国家结构的重要组成部分,美国主要的政府官员和知识分子果断地推动了全球化进程。[102]

如何看待罗伯特· 布伦纳等学者所认为的推动了21世纪世界政治的动力学的“贸易战”和“国家竞争”问题呢?[103]贸易紧张很可能会在寻求特定民族国家支持的个体部门(如香蕉生产者)之间爆发。但相关证据所表明的是跨界相互竞争和融合的进程,而非美国的霸权。正如我在前两章所指出的那样,资本家集团已经将早期的那种在本国进行生产然后出口到世界市场的模式转变为本地化生产的战略。1997年,跨国公司本地分公司的全球销售额达到9。7万亿美元,而跨界贸易总额仅为5。3万亿美元。[104]根据美国国际贸易委员会(United States International Trade Commission)的数据’美国海外分公司1997年的销售总额为2。4万亿美元,当年美国的出口总额为9280亿美元。外国在美国的分公司当年的销售额为1。7万亿美元,而它们对美国的出口额为1万亿美元。[105]在这种情况下,如果我们在分析“贸易战”的时候仍然使用相互竞争的国家资本家集团及它们各自的国家这样的套语,那么它便开始失去其全部的意义。

但是这并非意味着贸易冲突只是一种错觉。在全球化时代,资本主义间的竞争与此前时代一样激烈。但这一竞争与其说是民族国家利用它们手中的权力来为以领土为基础的公司赢得出口市场,不如说是跨国公司联合体之间的竞争,这些跨国公司联合体试图利用生产设施的全球整合来获取优势地位,从而获得相对于其他竞争者的优势,它们还试图获得众多国家的支持。全球化时代的竞争产生于跨国公司联盟间的密集网络之中,借助每个国家内部和每个跨国机构内部的斗争得以进行。由于跨国公司在全球都具有利益,而且它们跨国相互渗透的程度已经非常深,因而它们必须对有业务活动的每个国家和地区的政治和经济都具有浓厚的兴趣。跨国公司可能会把求助于任何一个民族国家以此获得竞争性优势作为公司战略的一部分。全球化并不是一个国家工程,而是一个阶级工程,这一阶级工程并没有一项国家的战略,或者更确切地说该阶级工程的战略是寻求利用民族国家体系现存的政治基础设施,与此同时构建跨国国家结构。“国家竞争力”的命题是促使跨国资本家阶级的阶级权力合法化的一种意识形态。

我们并未看到旧式帝国主义的复兴或帝国主义之间对抗的加剧。帝国主义的经典理论强调,核心民族国家通过对外围地区的控制来使这些地区向来自某一特定帝国主义国家的资本开放,并将其他国家的资本排除在外。鲁道夫· 希法亭(Rudopph Hilferding)在其有关帝国主义研究的经典著作中指出,“资本输出感觉最为舒适……当其所属国完全控制新的领土时,由于届时其他国家的资本输出都被排除在外,因此它获得了一种特权地位"。[106]帝国主义的经典理论认为,这些相互竞争的民族资本之间的竞争导致了主要资本主义国家间的竞争和军事对抗。那些导致民族资本、金融和市场跨国化的结构变化和最近由美国所主导的政治和军事行动所带来的实际后果表明了一种新型的全球资本主义统治的诞生,通过干涉,这一新的统治形式为跨国资本的渗透和重新将受到干涉的地区融入全球体系创造了条件。

全球资本主义需要一种用于直接进行高压政治的机器,以便打开那些可能被背叛者所控制的地带,强行维持秩序,并且当叛乱者威胁到体系的稳定或安全时对其进行镇压。目前,还不存在跨国资本家的武装力量,并且在未来的很长一段时间也不会产生。那些或许拥有世界任何国家通行证的跨国投资者,需要知道在他们将自己的资本投资到世界各地的时候,他们的资本和财产权会最终得到强制性保护。必须存在一种拥有强制能力的政治权威,借此确保进行积累的必要环境。那么全球精英该向谁进行求助呢?由于历史的原因,美国政府拥有并直接控制了世界上的主要军事机器,而且这一军事机器在全球化时代经常会被当成全球资本主义及其权威的最终保卫者加以部署。美国成为人们关注的焦点,它承受着统治集团要求其解决全球资本主义的问题以及确保全球资本主义体系的合法性的压力。这给了美国很大的压力。

麦克尔·哈特和安东尼奥·奈格里为我们提供了一个全球资本主义体系的较为恰当的形象——“帝国”。他们指出,全球化时代被认为是“从帝国主义向帝国"的转变。这一帝国及其合法性是通过正在进行的军事干涉(以美国的军事机器为先锋)或“警察行动”而得以维持的。

这样,我们就可以根据警察行动以及警察创造和维持秩序的能力来认识帝国权力最初和隐性的来源。帝国秩序的合法性支持警察权力的运用,而与此同时全球警察力量的活动证明了帝国秩序的真正效率。这样,控制“例外”的法律力量和部署警察力量的能力成为定义帝国权威模式的两个初始坐标。

[107]

他们还指出:

帝国机器作出的部署具有一整套新特征,如活动范围不受地域限制,行动具有独特性和象征意义上的地方性等,此外,它的压制行为同社会的生态政治结构的方方面面都有联系^因而并不存在对在法律上独立自主的领土进行的干涉,而是在一体化的世界中对居统治地位的生产和通信结构采取行动。实际上,干涉已经被内向化和普遍化。

[108]

美国军工联合体在维持全球资本主义体系的安全方面所发挥的独特作用使我们必须对其本质进行研究。美国的军火工业在其国内的地位不同于其他的资本主义部门。它的积累活动依赖于政府采购和市场需求,以及正在发生的或潜在的军事冲突。其积累需求具有多方面的政治和意识形态含义。这一需求推动了民族主义思想、国家实践,甚至是更大的军事预算(2002年,五角大楼的军事预算达到4500亿美元)。正如杰米· 哈里斯所强调的,“美国军队占据着独一无二的位置。作为资本主义唯一的全球性强制力量,美国军队在美国的单一领导下,受到各种强大的国家政治势力的影响"。[109]但正如哈里斯所表明的那样,这并不意味着军火工业的资本家形成了一个“单独的和独立的(资本家的)阶级分支"。[110]重要的是,军火工业本身也正处在跨国化的进程当中。[111]巨型军火企业本身就是跨国公司,它们已经彻底融入了全球公司结构,[112]而且推动其他资本部门全球化的竞争压力也推动了军火部门的全球化。

此外,尽管美国的国家经理人面临着支撑全球资本积累进程的制度性限制和结构性需要,但他们同时也面临着来自寻求特定利益的集团的直接的工具性压力。一个非常臭名昭著的例子是石油和军工企业无耻地利用乔治· 布什政府来追求狭隘的公司利益,它们所采取的方式似乎与跨国计划的更为长期的利益相抵触。[113]但是狭隘的公司利益并不完全等同于美国公司的利益。美国在全世界的军事行动的受益者并不是美国的资本家集团,而是跨国资本家集团。《经济学家》指出,[114]曾经担任过美国政府要职的405位顶级公司的董事中,绝大多数都集中在一小撮行业之中,人数由高到低依次为:金融和保险业(64位)、能源和公用事业(53位)、电信和软件业(39位)、卫生和制药(26位)、国防(22位)。这份名单令人震惊之处在于,名单中的很多行业与我们在第二章所看到的最具有跨国倾向的行业完全一致。

军事扩张符合跨国公司的利益。美国的军事干涉为跨国公司开辟了新的市场和投资场所,并使它们可以获取原材料和可供剥削的劳动力资源。托马斯·弗里德曼(Thomas Friedman)直言不讳地指出,[115]“如果离开看不见的拳头,市场这只看不见的手决不会发生作用。麦当劳的兴盛离不开麦道(15战斗机生产商)。为硅谷科技开路的看不见的拳头,叫做美国陆军、空军、海军和海军陆战队”。美国军队在1991年和2003年在中东地区的两次军事行动,以及2002年在中亚地区的军事行动,除了表面上的结果外,还直接导致了该地区的跨国化,很明显这些地区被进一步卷入了全球资本主义体系。例如在2003年,华盛顿政府以其占领伊拉克为手段,为整个中东地区设计了“四步走”的计划。[116]该计划就是这一地区的跨国议程的战略蓝图。这一计划的第一步为解决巴勒斯坦一以色列冲突(暂且不管这一计划的不充足性)。第二步是利用“中东伙伴关系”在该地区“建立一个市民社会”。这一“市民社会”计划试图培养新的具有跨国倾向的精英,[117]并试图将阿拉伯民众纳入由这些精英所领导的市民社会中来。第三步是通过自由化和结构调整,进一步将这一地区纳入全球经济中。第四步是阻止该地区出现任何对新兴的跨国统治的军事挑战。这并非一项美国赢得对法国、德国和俄罗斯竞争优势的帝国主义计划,就像很多人对此所作出的解释一样。这是美国迫使该地区更为彻底地融人全球资本主义的一个不甚恰当的努力,这一努力肯定会产生大规模的冲突,并且最终肯定无法实现其既定的目标。正如我在第四章所讨论的那样,这一努力的失败凸显了全球主义集团的计划在目标和能力之间存在巨大的——难以超越的——裂痕。

一般而言,美国的军事干涉推动了权力从具有本地和地区倾向的精英向赞同跨国计划的新集团的转移。与西班牙征服拉丁美洲、英国征服南非和印度、荷兰征服印度尼西亚以及世界资本主义体系早期阶段的其他征服所不同的是,美国的军事征服并没有导致征服者进行剥削的专属地带的形成。我们看到的并不是这一老式帝国主义的再现,而是新的全球资本主义及其代理人对被征服地区的殖民化和再殖民化。跨国资本家阶级和美国之间潜在的阶级关系需要用如下一段话加以理解。由于明显的历史原因,美国的军事机器发展成为日益全球一体化的统治阶级内阁中的军部。这是一个拥有许多自主权力的部门。在战争和冲突升级之时,尤其是在非民主体系,如全球资本主义体系下,军部总能获得巨大的自主权力。资本帝国的总部在华盛顿。

第六节 跨国国家,国家理论以及对国家研究的认识论关注

就目前而言,社会理论被关于“国家”社会和民族国家研究的历史局限性,被与全球化息息相关的普遍趋向和跨国结构转变带上了前台。尽管我在本章首要关注的并不是国家理论,但在此仍然需要明白的是全球化给有关国家的理论研究带来了挑战。随着拉尔夫·米利班德(Ralph Miliband)和尼科斯·普兰査斯(Nicos Poulantzas)在解释国家实践方面的工具主义和结构主义之争,国家理论在20世纪60年代和70年代开始成为热点话题。[118]随着由弗莱德·布洛克(Fred Block)、克劳斯·奥佛(Goran Therborn)、阿兰·沃尔夫(Alan Wolfe)詹姆斯·奥康纳(James O’s Connor)等人所推动的新一轮的新马克思主义理论的勃兴,这一开放性的争论在70年代和80年代得以继续进行。与此同时,马克思主义的研究方法遭到了西达·斯考切波(Theda Skocpol)的国家中心论和新现实主义者的挑战,他们恢复了韦伯关于国家和地缘政治的理论观点,并描绘了一个作为行为体的自治国家的概念。[119]最近,发展社会学又将关注点放到国家所发挥的角色方面,试图借此解释东亚的“经济奇迹”以及不同国家在世界经济中的发展结果。[120]

现在,全球化赋予了国家争论以新的视角,即国家与跨国进程之间的关系。国家理论普遍从特定的历史形式(民族国家)出发来研究国家的本质,通常并不关注其自身与资本和国家的跨国化之间的关系。在本书中,如果取代历史动力学的分相对独立的国家行为体。但是那些马克思主义者和世界体系论者所假定的永恒不变的民族国家体系的概念也需要作出修正。在全球化时代,有关国家的理论性和经验性工作都应当集中到资本与国家之间关系的“去领土化”上面。在此,国家的概念变成社会关系的其中一种“纯粹”的再生产,即一种不再为固定的地理动力学所调解的过程。马克思主义者应该好好重新思考一下马克思和恩格斯所提出的“每一个国家的无产阶级当然首先应该打倒本国的资产阶级"。[121] “本国的资产阶级”现在已经跨国化了。每个“国家的”资产阶级也是无数其他国家的无产阶级的资产阶级。对于政治战略而言,这将意味着从属阶级必须将他们的斗争进行跨国化,或者如某些人所声称的那样,用“自下而上的全球化”来反抗自上而下的资本主义的全球化,我将在下一章中对此进行分析。

在此,关于跨国国家的一个更为完善的研究应该运用安东尼奥·葛兰西所提出的包含政治社会(国家本身)和市民社会的延伸国家,探究跨国国家和跨国市民社会之间的关系。对于葛兰西而言:“这两种社会在以下两个方面相呼应,一方面是统治集团通过社会所行使的霸权功能,另一方面是它们通过国家和‘司法政府’所行使的‘直接统治’或控制。”尽管跨国市民社会方面的问题也非常重要,但本章所讨论的主要是跨国政治社会,或跨国国家“本身”的问题,这不但因为跨国国家是作为一个更大的实体的一部分而存在的,而且还因为新兴的全球统治集团在这两个层面都进行着实践。全球精英通过直接将跨国国家的结构工具化和分层化,从而在某种形式上行使跨国国家的权力。但是这一精英所试图建立的是一种新的全球资产阶级历史集团的霸权,这一霸权并不仅仅是在跨国国家本身的层面,而是还在延伸国家这一更广的层面。从这方面来说,更深层次的研究必须揭示出这一多层次的结构在内部是如何不同,是如何创造无数的集群点的,这就像民族国家之间在内部各不相同,在无数切人点相互竞争一样。

总而言之,我认为民族国家是世界社会组织在逐渐超越全球化的过程中的一种特定历史形态。历史结构可能因遭到破坏和取代而被超越。法国的君主政体和封建制度就是这样被取代的。历史结构还可能为通过融人新兴结构而产生的改变所取代。这就是英国的君主政体和封建结构被打破的历史轨迹。因此,我们可以在英国找到君主政体和封建制度的残余,而在法国却找不到。在此我认为,跨国国家是通过后一种途径而得以产生的:民族国家体系并没有遭到破坏,而是进行了变迁,通过全球化进程被融人更大的、新兴的跨国国家的结构之中。如果这一特定综合体确然存在的话,我们就不会奇怪为什么旧有的国家形态和认同会在新的跨国权力关系中存在了。

在此还有一个重要的认识论方面的问题。民族国家可能会继续保持它们的形态。它们不会消失,而是会继续存在很长的一段时间。然而,这些机构不再是国家内部各式各样社会关系的“凝缩”点。它们也不再是组织那些相对于国家之间、民族国家的国际体系之间或州际体系之间的另外一套关系的节点。我们可以借用自然科学方面的知识,一个结构可能在不改变其形态的情况下而改变其功能。进化论中的预适应理论认为,一个通过自然选择而产生的有用的结构的早期阶段,可能会与这一结构的晚期阶段在适应程度上大不相同。例如,某些底栖鱼类的鳍上长有强有力的鳍脊,这些鳍脊可以使它们在淡水的底层进行逃跑,随着环境的改变,这种适应作为一种初期的地面肢体后来被证明是有用的(结构改变了其功能,但是并没有完全改变其形态)。预适应一词是一个不合适的误称,因为从目的论层面而言,它意味着结构去适应即将发生的事件,然而这一概念实际上是从进化论的角度来补充目的论的。

与之相类似,在我们关于社会世界的分析中,我们可以看到社会行为者可能会通过改变现存结构的方式来利用这些结构,这完全取决于当时的历史环境,因为这些行为者也可能会破坏现存的结构和建立全新的结构。由于功能和历史偶然性被赋予了中心位置,因此这既非功能主义,也非目的论命题,当然我们也会努力研究这两个命题以理解和重建真实的历史。相反,我所坚持的是世界历史的研究方法,这一方法代替了比较静态分类的功能主义阐释和对当前和新兴结构的必然性的目的论推测,它所关注的结构与功能之间固定的相互关系,一种开放的和无法预测的关系。

让我们回顾一下仅仅从方法论的目的来研究静态结构,因为这些从现实中提炼出来的结构只能通过与结构变迁的动力学的关系才能得以理解。静态结构并不像结构的运动那样受到人们的关注。社会现实最好通过综合其现时的历史的维度来加以理解。从这一方面来说,民族国家和州际体系并不是作为一种完整的社会体系的世界资本主义的其中一个构成部分,而是资本主义得以形成的一种历史形态。从时间上来看,民族国家贯穿于过去与未来之中,是一种逐步瓦解的结构。国家则由于不再与民族国家共同终止,可以被视为一种处于运动之中的结构,它的形态正在全球化时代发生着改变。正如所有的历史进程一样,新兴的跨国国家作为一个未完成的开放进程,正在被推向一个新的和无法预料的方向,甚至可能会出现倒退。

[1] 斯特罗布·塔尔博特:《海外的美国:全球民族的产生》,载于《时代》1992年7月20日(Strobe Talbot ,“America Abeoad: The Birth of the Global Nation”, Timen Magazine,20 July),第70页。

[2] 转引自帕特里克·布凯南:《巨大的背叛:美国的主权和社会正义是如何为全球经济作出牺牲的》(Patrick J. Buchanan, The Great Betrayal: How American Sovereignty and Social Justice Are Being Sacrificed to the Gods of the Global Economy, Boston: Little , Brown),1998,第105页。

[3] 转引自帕特里克·布凯南:《巨大的背叛:美国的主权和社会正义是如何为全球经济作出牺牲的》,1998,第99页。

[4] 例如,可参考巴里·辛德斯:《政治和阶级分析》(Barry Hindess, Politics and Class Analysis,Oxford: Basil Blackwell),1987。本书对这一问题有所讨论。

[5] 威廉·罗宾逊:《促进多头政治:全球化,美国的干涉和霸权》,1996;威廉·罗宾逊:《全球化:我们时代的九个命题》,载于《种族和阶级》38(2),1996;威廉·罗宾逊:《超越民族国家模式:全球化,社会学和跨国研究的挑战》,载于《社会学论坛》13(4)1998;威廉·罗宾逊:《社会理论和全球化:跨国国家的崛起》,载于《理论和社会》30(2),2001;威廉·罗宾逊:《全球资本主义和以民族国家为中心的思考:当我们看到民族国家时,看不到什么》,载于《科学和社会》65(3),2002。

[6] 可参见罗兰·罗伯逊:《全球化:社会理论和全球文化》,1992;安东尼·吉登斯:《现代性的后果》(Anthony Giddens,The Consequences of Modernity, Cambridge : Polity Press)1990。

[7] 本尼迪克特·安德森:《想象的共同体》(Benedict Anderson,Imagines Communities, London: Verso),19830

[8] 安东尼·吉登斯:《民族国家和暴力》(Anthony Giddens, The Nation-State and Violence, Cambridge: Polity Press)1985。

[9] 社会生活的机构化是社会学的一个核心主题。就有关最近的资本主义历史和特定格局而言,法国的“调节学派”(regulation school)、美国的“社会积累结构学派”(social structure of accumulation school)以及阿姆斯特丹学派的“控制的综合概念”(comprehensive concepts of control)观点,均将构成“积累体制”,并随着时间的推移使得资本主义生产成为可能的一系列不断变化的社会、政治和文化机构加以理论化(尽管这三个学派都是在民族国家的框架下进行这一分析的、我发现这些学派对于下面的观点很有用,它们对我的思考很有帮助。

[10] 约翰·博利、乔治·托马斯:《世界政体中的世界文化:国际非政府组织100年》,载于《美国社会学评论》(John Boil and George M.Thomas,“World Culture in the World Polity: A Century of Internatioanal Non-Governmental Organization”, American Sociological Review)62,1997年4月,第171~190页;约翰·博利、乔治·托马斯:《1875年以来世界政体的形成:世界文化和国际非政府组织》,1999;克里斯托弗。蔡斯·邓恩:《世界经济的结构》,1998;罗伯特·考克斯:《生产、权力和世界秩序》,1987;斯蒂芬·吉尔:《美国霸权和三边委员会》,1990;斯蒂芬·吉尔编《葛兰西、历史唯物主义和国际关系》,1993;戴维·赫尔德:《民主与全球秩序:从现代国家到世界治理》(Davod Held, Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance, Cambridge: Polity)。基欧汉、约瑟夫·奈编《跨国关系与世界政治》,1972;斯蒂克·斯纳编《国际机制》(Stephen Krasner, ed., International Regimes, Ithaca,N.Y.:Cornell University Press),1983;约翰·梅耶、约翰·博利、乔治·托马斯、弗朗西斯科·拉米雷兹:《世界社会和民族国家》,载于《美国社会学评论》,1997,第144~181页;克雷格參·墨菲:《国际组织和全球治理》,1688,1994。

[11] 例如可参考彼得·伯纳姆:《战后重建的政治经济学》(Peter Burnham,The Political Economy of Postwar Reconstruction,London: Macmillan),1975;埃伦·梅克辛斯·伍德:《全球资本,民族国家》,载于马克·鲁珀特、黑兹尔·斯密斯编《历史唯物主义和全球化》,2002,第17~39页。

[12] 例如可参考罗伯特·考克斯:《生产、权力和世界秩序》,1987

[13] 马孔姆·沃特斯:《全球化》,1995,第28页。

[14] 詹姆斯·卡帕罗索编《难以捉摸的国家:国际和比较的视角》( James A. Caporaso, ed., The Elusive State: International and Comparative Perspective, Newbury Park,Calif.: Sage),1989;乔治·莫德尔斯基:《全球政治和民族国家的长周期》,载于《社会与历史的比较研究》(George Modelski,“The Long Cycle of Global Politics and the Nation-State”,Comparative Studies in Society and History),1978,第214~235页;西达·斯考切波:《国家和社会革命》(Theda Skocpol, State and Revolutions, Cambridge:Cambridge Univrsity Press),1979;索伯格:《当代世界体系的起源:缺失的一环》,载于《世界政治》(Zolberg,“Origuns of the Modern World System: A Missing Link”, World Politics),1981,第253~281页。

[15] 大前研一:《民族国家的终结:地区经济体的出现》(Kenichi Ohmae, The End of the Nation Statae: The Rise of Regional Economies, New York: Free Press),1996。

[16] 马克斯·韦伯:《经济和社会》(Max Weber,Economy and Socity, Edited by A.Roth and C.Wittich, 2 vols, Berkeley: University of California Press),1978,第2卷,第314~318页;马克斯·韦伯:《韦伯翻译文选》(Max Weber,Max Weber:Selections in Translation,Ed.W. C. Runciman, London: Cambridge University Press),1978,第43~64页。

[17] 例如,可参考苏珊·伯格、罗纳德·多尔编《国家的多样性和全球资本主义 (Suzanne Berger and Ronald Dore, eds., National Diversity and Global Capitalism, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press),1996;罗伯特·博耶、丹尼尔·龙编《国家对市场:全球化的限制》,1996;迈克尔·曼:《全球化终结了民族国家的上升吗?》,载于《国际政治经济学评论》(Michael Mann,“Has Gloablization Ended the Rise of the Nation-State?”,Review of International Political Economy)19979第472~496页;萨斯基娅·萨森:《失控?全球化时代的主权》(Saskia Sassen, Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization, New York: Columbia University Press),1996;苏珊·斯特兰奇:《国家的后退:世界经济中的权力扩散》(Susan Strange,The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy,Cambridge:Cambridge University Press),1996;雷蒙德·弗农:《困境中的主权:美国公司的多国扩散》(Raymond Verson, Sovereignty at Bays: The Multinational Spread of U.S. Enterprises,London: Longman),1971。

[18] 例如,可参考戴维·队戈登:《全球经济:新大厦还是碎基石》,载于《新左翼评论》168,1988,第24~64页;保罗·赫斯特、格拉罕·汤普森:《全球化谜思》,1996;1西瓦南丹、埃伦·梅克辛斯·伍德:《全球化和时代转向:一种交换》,载于《每月评论》(A.Sivanandan and Ellen Meiksins Wood,“Globalization and Epochal Shifts:An Exchange”, Monthly Review)48(9),1997,第19~32页;林达·维斯:《国家的神话——全能还是无能》,1998;埃伦·梅克辛斯·伍德:《全球资本,民族国家》,载于马克·鲁珀特、黑兹尔·斯密斯《历史唯物主义和全球化》,2002,第17~39页。

[19] 克里斯托弗·蔡斯·邓恩:《世界经济的结构》,1998。

[20] 例如,可参考全球治理委员会:《我们的全球伙伴关系》(Commission on Global Governance,Our Global Neighborhood, New York: Oxford University Press),1995;戴维·赫尔德:《民主与全球秩序:从现代国家到世界治理》,1995;克雷格·队墨菲:《国际组织和全球治理》,1994。

[21] 在马克思、波兰尼、普兰查斯、葛兰西等人的著作中,资本主义下经济和政治的分离被认为是自由主义意识形态的天然或有机的组成部分,并对此给予了历史和理论的分析。资本主义下,在一个较大的社会整体中政治和经济领域的正式或明显的分离是不真实的,它是虚幻的。它采用了“公共”和“私人”分离的表现形式,前者被认为是国家或葛兰西所说的“政治社会”,而后者则是葛兰西所谓的“市民社会"。(葛兰西,1971,第12~13页。)在《国家和市民社会》的文章中,葛兰西(1971,第210~276页)批评了资本主义社会自由主义意识形态所形成的国家的概念,即它起源于政治和经济的分离,“并被认为是一种绝对理性的自在之物”(1971,第117页)。这一概念导致一种物化或拜物教式的观点,其中,个人“被引导着思考,在事实上存在一个虚体,即集合有机体的抽象物。作为一个自治的神物,它没有脑袋却仍在思考,没有大腿却仍在行走(葛兰西,1995,第15页”。这种将国家视为一种自在之物的观点,被葛兰西斥责为“中央集权论” (1971,第268~269页)。葛兰西将国家定义为“理论和实践活动的综合体,统治阶级借此不仅维持并使其统治合法化,而且赢得它所统治的人群的积极认同”(第244页)。在葛兰西看来,国家成为“延伸”或“一体”国家,包括政治和经济社会。这一概念旨在克服经济和社会的虚幻的二元论。

[22] 伯特尔-奥尔曼:《异化》(Bertell Ollman,Alienation,2d ed, Cambridge:Cambridge University Press) ,1976。

[23] 例如罗伯特·阿尔弗德、罗杰·费尔南德:《权力理论:资本主义、国家和民主》(Robert Alford and Roger Friedland,Power of Theory: Capitalism, the State, and Democracy, Cambridge, Cambridge University Press),1985;弗莱德·布洛克:《重温国家理论:关于政治和后工业主义的几篇文章》(Fred Block,Revising State Theory: Essays in Politics and Postindustrialism, Philadelphja: Temple University Press),1987;西蒙·克拉克编《国家的争论》(Simon Clarke,ed., The State Debate,London: Macmillan),1989;鲍勃·雅索普:《资本主义国家》(Bob Jessop, The Capitalist State,Oxford: Martin Robertson)

[24] 埃里克·诺丁格:《论民主国家的自主性》,1981。

[25] 卡尔·马克思、弗里德里希·恩格斯:《共产党宣言》,[9481] 1978,第607页。

[26] 理査德·亨特:《马克思和恩格斯的政治思想》(Richard Hunt,The Political Ideas of Marx and Engels, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press),1984,第64〜78、212~265页0

[27] 卡尔·马克思、弗里德里希·恩格斯:《德意志意识形态》(Karl Marx,Frederick Engels, The German Ideology, New York: International Publisher)[1846]1970,第80页。

[28] 尼克斯·普兰査斯:《国家、权力、社会主义》(Nicos Poulantzas, State, Power, Socialsm,London: Verso),1978,第129页。

[29] 这些地区银行是更大的国际金融体系的一个组成部分,创立的目的在于承担起更为专门化的地区国际金融机构的功能,作为布雷顿森林体系机构的补充。美洲开发银行成立于1960年,非洲开发银行成立于1966年,亚洲开发银行成立于1966年。1990年,欧洲复兴开发银行(European Bank for Reconstruction and Developmenr,EBRD)成立,它是全球第四个地区银行。

[30] 麦克尔·哈特、安东尼奥·奈格里在《帝国》(Empire)一书中指出:“通过改变当代的超国家法律,帝国的构成过程趋于或直接或间接地渗透、重构民族国家的内部法律,因此超国家法律有效地支配了国内法。”

[31] 威廉·罗宾逊:《促进多头政治:全球化、美国的干涉和霸权》,1996。

[32] 斯蒂芬·吉尔、戴维·劳:《全球霸权和资本的权力结构》,载于《国际研究季刊》(Stephen Gill and David Law,“Global Hegemony and the Structural Power of Captial”,International Studies Quarterly)33(4),1989,第475~499页。

[33] 安凯·胡格威特:《全球化和后殖民主义社会》,1997。

[34] 伊万·梅扎罗斯:《马克思主义、资本体系和社会革命:采访伊斯特万·梅扎洛斯》,载于《科学和社会》(Ivan Meszaros,“Marxism, the Capital System,and Social Revolution:An Interview with Istvan Meszaros”,Science and Society)63(3)1999,第338~361页。

[35] 艾什·阿明编《后福特主义》,1994;巴贝尔、K.克里斯滕森编《临时工作:转型中的美国雇佣关系》(K.Barber and K.Christensen,eds. Contingent Work: American Employment Relations in Transition, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press),1998;伯奇·波波罗格鲁编《全球化时代的劳动和资本》(Berch Berberoglu,ed.,Labor and Capital in the Age of Globalization, Lanham:Md.: Rowman&Littlefield),2002;罗伯特·考克斯:《生产、权力和世界秩序》,1987;彼得·迪肯:(全球性转变》,1998;班耐特·哈里森:《组织瘦身:弹性时代下公司权力的变化图》,1994;大卫·哈维:《后现代的状况一对文化变迁之缘起的探究》,1989;乔伊斯·科柯:《世界经济的重构》(Joyce Kolko, Restructuring the World Economy, New York: Pantheon Books)1988;斯科特·拉什、约翰·厄里:《组织化资本主义的终结》,1987;阿兰·利比兹:《幻想和奇迹:全球福特主义的危机》,1987;罗伯特良罗斯·肯特·崔切伯格:《全球资本主义:新利维坦》,1990。

[36] 哈里·布雷弗曼:《劳动与垄断资本:20世纪中劳动的退化》(Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century, New York; Monthly Review),1974。

[37] 杰里米·里夫金:《工作的终结》(Jeremy Rifkin,The End of Work, New York: Putman),19950

[38] 亚历山德罗·波德斯、曼纽尔·卡斯特、劳伦·A.本顿合编《非正规经济:对先进和欠发达国家的研究》(Alejandro Portes,Manuel Castells and Lauren A.Benton,eds.,The Informal Economy :Studies in Advanced and Less Developed Countries, Baltimore: Johns Hopkins University Press)1989。

[39] 例如,可参见尼戈尔·哈里斯:《新的不可接触者:移民和新的世界工人》(Nigel Harris,The New Untouchbales: Immigrantion and the New World Worker, London:I.B.Tauris)1995;利迪娅,鲍茨:《世界劳动市场:移民史》(Lydia Potta,The World Labour Market: A History of Migration, London: Zed Books),1990;彼得·史托克:《无疆界的工人们》,2000。

[40] 菲利普·麦克迈克尔:《发展和社会变革:全球视角》,1996。

[41] 劳尔·西诺荷莎、彼得·希仪:《反移民话语的错误逻辑》,载于《NACLA美洲报告》(Raul Hinojosa and Peter Schey,“The Faulty Logic of the Anti-Immigrant Rhetoric”,NACLA Report on the Americans)29(4),1995,第18~23 页。

[42] 加西亚·莱拖-吉里斯:《跨国公司:一体化当中的碎片化》,2002。

[43] 转引自霍华德·札瓦赫特尔:《货币精英:新超国家经济秩序的形成》(Howard M.Wachtel, The Money Mandarins: The Making of a New Supranational Economic Order, New York: Pantheon Books)1986,第137页。

[44] 罗伯特·考克斯:《生产、权力和世界秩序》,1987。

[45] 例如,可参见林达·维斯:《全球化和无能国家的神话》,载于《新左翼评论》(Linda Weiss,“Globalization and the Myth of the Poweless State”, New Left Review)225,1997,第13~27页;林达·维斯:《国家的神话——全能还是无能》,1998。

[46] 斯蒂芬·克拉斯纳:《国际机制》,1983。

[47] 霍华德·财·瓦赫特尔:《新超国家经济秩序的形成》,1986,第15页。

[48] 苏珊·斯特兰奇:《国家和市场》(Susan Strange,State and Markets, London: Pinter Press),1994;霍华德·队瓦赫特尔:《新超国家经济秩序的形成》,1986。

[49] 苏珊·斯特兰奇:《国家和市场》,1994,第107页。

[50] 转引自杰里米·布雷切、蒂姆·科斯特洛:《全球村还是全球劫?自下而上的经济重构》(Jeremy Brecher and Tim Costello, Global Village or Global Pillage?Economic Reconstruction from the Bottom Up,Boston: South End),1994,第30页。

[51] 大卫·哈维:《后现代的状况——对文化变迁之缘起的探究》,1989,第109页。

[52] 转引自霍华德·瓦赫特尔:《新超国家经济秩序的形成》,1986,第125页。

[53] 斯蒂芬·吉尔:《美国霸权和三边委员会》,1990。

[54] 卡尔·马克思:《资本论》,1959,第754 ~755页。

[55] 斯蒂芬·吉尔:《美国霸权和三边委员会》,1990。

[56] 对于这一问题的讨论,请参见罗伯特·考克斯:《意识形态和新国际经济秩序:对一些最近的文章的反思》,载于《国际组织》33(2),1979,第267~302页;克雷格·队墨菲:《不平等、騷乱和民主:世纪末的全球政治一经济展望》,载于《新政治经济》(Craig N.Murphy,“Inequality,Turmoil, and Democracy: Global Political-Economic Visions at the End of Century”, New Political Economy),1999,第289~304页。

[57] 约翰·威廉姆森:《民主和“华盛顿共识”》,载于《世界发展》21 (8),1993,第1329~1336页。

[58] 大卫·哈维:《后现代的状况——对文化变迁之缘起的探究》,1989,第170页。

[59] 苏珊·乔治:《比债务更糟糕的命运:世界金融危机和穷人》(Susan George, A Fate Worse Than Debt:The World Financial Crisis and the Poor, New York: Grove Press),1988,第33页。

[60] 菲利普·麦克迈克尔:《发展和社会变革:全球视角》,1996,第159页。

[61] 转引自菲利普·麦克迈克尔:《发展和社会变革:全球视角》,1996,第159页。

[62] 雅克·队格丽娜斯:《摆脱债务:通过金融自立实现发展的再拨款》(Jacques B.Gelinas, Freedom From Debt: The Reappropriation of Development through Financial Self-Reliance, London: Zed Books)1998。

[63] 彼得·乌廷:《联合国贸易伙伴关系:谁的议程重要?》载于《第三世界网络》,2001年7月27日,(Peter Utting,“UN-Business Parterships: Whose Agenda Counts?”, Third World Network,27 July 2001)(检索日期:2002年4月14日)。

[64] 联合国开发计划署:《联合国开发计划署是什么?》,2002,第1页, (检索日期:2002年4月14日)。

[65] 例如,可参见Corporate Europe Observatory,2001; Fraser 2001; and Hayes,2001。

[66] 彼得·迪肯:《全球性转变》,1998;世界银行:《全球经济前景和发展中国家》,1992。

[67] 菲利普·麦克迈克尔:《发展和社会变革:全球视角》,1996。

[68] 苏珊·斯特兰奇:《赌场资本主义》,1986。

[69] 戴维·戈尔德、克拉伦斯·罗、埃里克·奥林·赖特:《资本主义国家的马克思主义理论》,载于马文·亿奥尔森、马丁·队马格编《现代社会的权力》(David A. Gold, Clarance Y.H.Lo, and Erik Olin Wright,“ Marxist Theities of the Capitalist State”, In Marvin E.Olsen and Martin N.Marger, Power in Modern Society, Boulder, Colo: Westview),1993,第268~276页。

[70] 格雷格·帕拉斯特:《WTO背后的议程》,载于《公司观察》2001年11月9日(Greg Palast,“The WTO’s Hidden Agenda”, CorpWatch, 9 November 2001),(检索日期:2001年12月5曰)

[71] 详细内容请参考格雷格·帕拉斯特《WTO背后的议程》,载于《公司观察》2001年11月9日。

[72] 艾瑞克·维斯里斯:《〈服务贸易总协定〉的背后:公司权力在起作用》(Eric Wesselius,Behind GATS 2000: Corporate Power at Worl, Amsterdam:Transnational Institute),2002。

[73] 艾瑞克·维斯里斯:《〈服务贸易总协定〉的背后:公司权力在起作用》,2002。

[74] 例如,可参见范图·切鲁:《非洲静悄悄的革命:债务、发展和民主》,1989;米歇尔·邱苏多夫斯基:《贫穷的全球化:IMF和世界银行改革的影响》,1997;杜肯·格林:《静悄悄的革命:拉丁美洲市场经济的崛起》,1995;亨克·欧沃比克编《全球政治经济下的霸权重构:80年代跨国新自由主义的崛起》(Henk Overbeek ed.,Restructuring Hegemony in the Global Political Economy: The Rise of Transnational Neo-Liberalism in the 1980s, London: Routledge)1993。

[75] 克劳斯·奥佛、沃克·荣格:《有关国家理论的命题》,载于《新德意志批判》(Claus Offe and Volker Rong,“Theses on the Theory of the State”,New German Critique)6,1975,第139~147页。

[76] 米歇尔·邱苏多夫斯基:《贫穷的全球化:IMF和世界银行改革的影响》,1997。

[77] 威廉·罗宾逊:《促进多头政治:全球化,美国的干涉和簕权》,1996。

[78] 例如,可参见《神一般的中央银行》,载于《经济学家》1998年11月14日(“The Central Bank as God”, Economist,14 November 1998),第23-25页。

[79] 世界银行:《世界发展报告:变动世界中的国家》(World Bank, World Development Report: The State in a Changing World , Washington, D.C.),1997,第152页。

[80] 关于技术精英的崛起,参见乔治·多明格斯编《技术政治家》(Jorge Dominguez,ed., Technopols,University Park: Pennsylvania State University Press),1997。

[81] 菲利普·麦克迈克尔:《发展和社会变革:全球视角》,1996,第141页。

[82] 菲利普·麦克迈克尔:《发展和社会变革:全球视角》,1996。

[83] 菲利普·麦克迈克尔:《发展和社会变革:全球视角》,1996,第149、59页。

[84] 威廉·罗宾逊:《拉丁美洲和全球资本主义》,载于《种族和阶级》40(2-3),1998~1999,第111-131页;威廉·罗宾逊:《跨国冲突:中美洲,社会变革和全球化》,2003。

[85] 例如,让·玛丽。盖埃诺《民族国家的终结》(Jean-Marie Guehenno, The End of the Nation-State, Minneapolis: University of Minnesata Press),1995;大前研一:《民族国家的终结:地区经济体的出现》,1996。

[86] 世界银行:《世界发展报告:变动世界中的国家》,1997,第12页。

[87] 例如,可参见托马斯·戴伊《谁掌管美国?》,1986;威廉·多姆霍夫:《谁统治美国》,1998;查尔斯·赖特·米尔斯:《权力精英》,1959;迈克尔·尤西姆:《内部循环:大公司与美英商务政治活动的兴起》,1984。

[88] 《日内瓦商业宣言》,转引自跨国公司欧洲观察(联合国需要打破与国际商会的“伙伴关系”》,载于《时事通讯》(Geneva Business Declaration,quoted in Corporate Europe Observatory,“High Time for UN to Break‘Partnership’with the ICC”,Newsletter),2001年7月25日,第1页。

[89] 基斯·冯·佩吉奥:《跨国阶级和国际关系》,1998,第133页。

[90] 基斯·冯·佩吉奥:《跨国阶级和国际关系》,1998,第133页。

[91] 克雷格·队墨菲:《不平等、骚乱和民主:世纪末的全球政治一经济展望》,载于《新政治经济》4(2),1999,第289~304页。

[92] 马克·鲁珀特:(阶级权力与全球管理政治学》,在威斯康星大学“权力与全球管理会议”上的发言论文,2002,第14页。

[93] 马克·鲁珀特:《阶级权力与全球管理政治学》,在威斯康星大学“权力与全球管理会议”上的发言论文,2002,第15页。

[94] 例如,可参考威廉·多姆霍夫《谁统治美国》,1998;托马斯·戴伊:《谁掌管美国?》,1986;查尔斯·赖特·米尔斯:《权力精英》,1959;迈克尔·尤西姆:《内部循环:大公司与美英商务政治活动的兴起》,1984。

[95] 例如,可参见乔万尼·阿瑞吉《漫长的20世纪》,1994;乔万尼·阿瑞吉、贝弗里·西尔弗:(现代世界体系的混沌与治理》,1999;安德鲁·弗兰克:《白银资本》,1998;阿兰·弗里曼:《贫困的新政治地理学》,在中东科技大学国际经济年会上的发言论文(Alan Freeman,“The New Political Geography of Poverty”, Paper presented at the annual international economica meeting of the Middle Eastern Technical University ,Ankara),2002年9月11~14日;戴·维吉布斯:《华盛顿的新干涉主义:美国霸权和帝国主义间的竞争》,载于《每月评论》(David N.Gibbs,“Washington’s New Interventionism:U.S.Hegemony and Inter-Imperialist Rivalries”,Monthly Review),2001,第15~37页;沃尔特·戈德弗兰克:《神秘外壳下的理性核心:评析威廉·罗宾逊》,载于《理论和社会》(Walter L. Goldfrank,“Rational Kernels in a Mystical Shell: A Common on Robinson”,Theory and Society),2001, 第211~213页;彼得·高恩:《华盛顿的全球赌博》(Peter Gpwan,Global Gamble: Washing ton’s Faustian Bid for World Dominance, London: Verso),1999。

[96] 乔万尼·阿瑞吉、贝弗里·西尔弗:《现代世界体系的混沌与治理》,1999,第219页。

[97] 罗伯特·温特:《全球化之谜》,2002,第108页。

[98] 我要再一次重申,全球化的各种进程是相互矛盾的。对日常事件进行归纳总结会面临在书出版之前就已经过时的危险。批评我的人通常指出一个具体的事件,比如美国一欧盟的贸易争端或者美国违背同盟国的意愿单方面进行干涉,以此表明我对于全球资本主义的命题是无效的。但我的关注点在于确认正在发展中的历史趋向和实际观察到的趋势。所谓趋向(trendency),我认为是指体系内随着时间推移所进行的运动,它是该体系的固有物。资本对外扩张,包括资本的日益跨国融合和对跨国国家的渴望,便是资本主义体系所产生的趋向。所谓趋势(trend),我认为是指可以观察到的规律性,这一规律性并不必然是来自该体系的某些潜在的结构性特征。近几十年来,趋向和实际趋势都指向了跨国资本家阶级和跨国国家的崛起。现存的很多矛盾、相互对抗的趋向、偶然的可能性和冲突可能会将这一公开和流动的进程推向一种不可预见,甚至是相反的方向。

[99] 例如,可参见戴维·N.吉布斯:《华盛顿的新干涉主义:美国霸权和帝国主义间的竞争》,载于《每月评论》53(4),2001;彼得·高恩:《华盛顿的全球赌博》,1999;威廉·泰伯:《新贸易战会出现吗?》载于《每月评论》(William Tabb,“Are New Trade Wars Looming?”, Monthly Review)51(6),1999,第23-34页。

[100] 沃尔登·贝洛:《新经济的注解》,载于《种族和阶级》(Walden Bello,“Notes for a New Economy”, Race and Class),2002,第39页。

[101] 弗雷德·伯格斯坦、兰德尔·亨宁:《全球经济领导权和七国集团》(Fred Bergsten and Randall Henning,Global Economic Leadership and the Group Seven, Washington, D.C.: Institute for International Economics),1996,第68页。

[102] 在1996年发表的《全球经济领导权和七国集团》(Global Economic Leadership and the Group Seven)、报告中,弗雷德·伯格斯坦(Fred Bergsten)和兰德尔·亨宁(Randall Henning)提醒道,七国集团正在丧失其有效性,它似乎正在萎缩为一个“有用的消防队”,因此他们呼吁美国发挥更积极的作用来复兴这一集团。这份报告被人认为反映了核心大国间的竞争日趋激烈,但细心阅读则会有力地证实我在文中所提出的解释。弗雷德·伯格斯坦和兰德尔·亨宁的分析并没有指出国家间竞争的加剧是七国集团有效性下降的原因。相反,他们指出全球资本主义的扩张本性和前所未有的扩张能力需要更为广泛和覆盖面更宽的政治管理,而这是七国集团所不能提供的。这一报告呼吁七国集团形成一种全球而非地区的视角,呼吁加强国际货币基金组织的能力,以及呼吁将全球体系中的其他主要大国纳人到七国集团中来。事实上,在该报告发表后不久,克林顿政府便召集成立了二十二国集团,把一些重要的民族国家,如印度、墨西哥、巴西和土耳其纳人了进来。

[103] 罗伯特·布伦纳:《繁荣与泡沫》,2002。

[104] 美国国际贸易委员会:《美国的对内和对外直接投资研究》(United States International Trade Commission, Examination of U.S. Inbound and Outbound Direct Investment, Office of Industries staff research study, Washington, D.C.), 2001,第1~3页。

[105] 美国国际贸易委员会:《美国的对内和对外直接投资研究》,2001,第2~6页。

[106] 鲁道夫·希法亭:《金融资本:资本主义发展最新阶段研究》(Rudoph Hilferding,Finance Capital: A Study of the Latest Phase of Capitalist Development,London: Routledege&Kegan Paul),[1910]1981,第322页。

[107] 麦克尔·哈特、安东尼奧·奈格里:《帝国》,2000,第6页。

[108] 麦克尔·哈特、安东尼奥·奈格里:《帝国》,2000,第35页。

[109] 杰米·哈里斯:《全球化和美国经济、军事霸权》,全球研究协会年度会议提交的论文(Jerry Harris,“Globalization and the State of U.S. Economic and Military Hegemony”, Paper presentes at the annual meeting of the Global Studies Association,North American chapter,Survivals),2002,第3页0

[110] 杰米·哈里斯:(全球化和美国经济、军事霸权》,全球研究协会年度会议提交的论文,2002,第1页。

[111] 基思·海华德:《国防工业的全球化》,载于《生存》(Keith Hayward,“The Gloabalisation of Defence Industries”,Survival)42(2),2000,第115~132页。

[112] 杰米·哈里斯:《全球化和美国经济、军事霸权》,全球研究协会年度会议提交的论文,2002;基思-海华德:《国防工业的全球化》,载于《生存》42(2),2000。

[113] 《战斗服内的套装》,载于《经济学家》(“The suit inside the Battledress”,Economist),2003年4月19日。

[114] 《战斗服内的套装》,载于《经济学家》,2003年4月19日,第52页。

[115] 托马斯·弗里德曼:《世界的宣言》,载于《纽约时报》1999年3月28日(Thomas Fridman,“A Manifesto for the Fast World”, New York Times,28 March, Sunday late edition),第6、40版。

[116] 赖特·罗宾:《美国要求中东实行四步走计划》,载于《洛杉肌时报》2003年4月20日(Wright Robin,“U.S. to Press a Four-Step Plan for Transforming the Middleeast”, Los Angeles Times,20 April 2003),第A4版。

[117] 威廉·罗宾逊:《促进多头政治:全球化,美国的干涉和霸权》,1996;威廉‘罗宾逊:《跨国冲突:中美洲,社会变革和全球化》,2003。

[118] 拉尔夫·米利班德:《资本主义社会中的国家》(Ralph Miliband,The State in Capitalist Society, London: Weidenfeld&Nicolson),1969;拉尔夫米利·班德:《资本主义国家——对普兰查斯的回应》,载于《新左翼评论》(Ralph Miliband,“The Capitalist State——Reply to Poulantzas”, New Left Review)59,1970,第53〜59页;拉尔夫·米利班德:《普兰査斯和资本主义国家》,载于《新左翼评论》(Ralph Miliband,“Poulantzas and the Capitalist State”,New Left Review)第83〜92页;尼科斯·普兰查斯:《政治权力和社会阶级》(Nicos Poulantzas,Political Power and Social Classes, London: Verso),1968;尼科斯·普兰查斯:《资本主义国家的问题》,载于《新左翼评论》(Nicos Poulantzas,“The Problem of the Capitalist State”, New Left Review),1969^第67-78页;尼克斯·普兰查斯:《资本主义国家:对米利班德和拉克劳的回答》,载于《新左翼评论》(Nicos Poulantzas ,“The Capitalist State: A Reply to Miliband and Laclau”,New Left Review),1976,第63~83页。

[119] 例如,可参考弗莱德·布洛克《重温国家理论:关于政治和后工业主义的几篇文章》,1987;彼得·伊万斯、迪特里希·鲁斯切梅耶、西达·斯考切波合编《国家复兴》(Peter Evans,Dietrich Rueschemeyer, and Theda Skocpol, eds., Bringing the State Back In, Cambridege: Cambridge University Press)1988;詹姆斯·奥康纳:《国家财政危机》,1973;克劳斯·奥佛:《资本主义国家的理论以及政策形成的问题》,载于《当代资本主义的压力与矛盾》(Claus Offe,“The Theory of Capitalist State and the Problem of Policy Formation”, In Stress and Contradiction in Modern Capitalism, ed.Leon N. Lindberg, Robert Alford, Colin Crouch, and Claus Offe,Lexington: D.C Health),1975;克劳斯·奥佛、沃克·荣格:《有关国家理论的命题》,载于《新德意志批判》6,1975,第139〜147页;西达·斯考切波:《国家和社会革命》,1979;戈兰·瑟伯恩:《统治阶级会做什么?》(Goran Therbon, What Does the Ruling Class Do When It Rules? London: New Left Books),1978;阿兰·沃尔夫:《合法性的限度》(Alan Wolfe, The Limits of Legitimacy, New York:Fress Press),1977。

[120] 理查德·阿普尔鲍姆、杰弗里·亨德森编《亚太地区的国家和发展》(Richard Appelbaum and Jeffrey Henderson; eds. ,States and Development in the Asian Pacific Rim, Philaddelphia:Temple University Press),1992;彼得·伊万斯:《嵌人式自治:国家和工业转型》(Peter Evans, Embedded Autonomy: State and Industrial Transformation, Princeton: Princeton University Press),1995。

[121] 卡尔·马克思、弗里德里希·恩格斯:《共产党宣言》,载于罗伯特· C.塔克编《马克思恩格斯读本》,[1948]1978,第482页。

上一篇 回目录 下一篇