a中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 〔美〕跟大卫·哈维读《资本论》(第二卷)(2013)

三

固定资本问题

(第二卷 第7—11章)

总体介绍和评论

对于马克思而言,固定资本是一个虽有问题但至关重要的范畴。一些评论家非常激进地认为这个范畴使马克思的劳动价值论出现了致命的漏洞。我之后会解释为什么我不同意这一观点。由于固定资本在前面的章节中已经出现了很多次,在这里特别关注它就不足为奇了。但是第二卷的论述并不比马克思在其他地方的论述更有启发意义。比如,当我在《资本的限度》(见第685—743页)一书中试图重构马克思关于固定资本形成和流通的观点时,我发现自己对《政治经济学批判大纲》的引用比第二卷多。在《大纲》中,马克思的陈述更加精彩:

自然界没有制造出任何机器,没有制造出机车、铁路、电报、走锭精纺机等。它们是人类劳动的产物,是变成了人类意志驾驭自然的器官或人类在自然界活动的器官的自然物质。它们是人类的手创造出来的人类头脑的器官;是物化的知识力量。固定资本的发展表明,一般社会知识,已经在多么大的程度上变成了直接的生产力,从而社会生活过程的条件本身在多么大的程度上受到一般智力的控制并按照这种智力得到改造。它表明,社会生产力已经在多么大程度上,不仅以知识的形式,而且是作为社会实践的直接器官,作为实际生活过程的直接器官被生产出来。

[1]

每当我看到纽约市的地平线或者飞向伦敦、圣保罗、布宜诺斯艾利斯等城市时,我总会想起这段话,而且我将这些地方——不论好坏的方面——看作“是人类的手创造出来的人类头脑的器官;是物化的知识力量”。当我看到办公室、工厂、车间、住宅、学校和医院,看到各种美丽的宫殿、街道和小巷,看到公路、铁路、机场和码头,看到公园和英雄纪念碑时,我觉得它们不仅是物体,更是人类建造的物质世界,是亿万人类日常生活的基本场所。它们是由人类劳动创造的,并被赋予了社会意义。资本在这个世界里没日没夜地流动——摊销贷款和创造大量的租金、利息支付流,同时混杂着大大小小的财产所有者的投机幻想、梦想和冰冷的预期。资本主义的城市无疑是某种已经对象化了的欲望、知识和实践的力量的最具震撼力的例子。

但是,在《政治经济学批判大纲》这部伟大著作的中心,马克思指出了一个在第二卷中也能发现的深刻的矛盾。

“劳动资料发展为机器体系,对资本来说并不是偶然的,而是使传统的继承下来的劳动资料适合于资本要求的历史性变革。”[2](这个想法在第一卷关于机器和大工业的第15章中也提到过,马克思认为这是资本主义生产方式特有的也是唯一合适的技术基础。)

知识和技能的积累,社会智慧的一般生产力的积累,就同劳动相对立而被吸收在资本当中,从而表现为资本的属性,更明确些说,表现为固定资本的属性,只要固定资本是作为真正的生产资料而加入生产过程。因此,机器体系表现为固定资本的最恰当的形式,而固定资本——就资本对自身的关系来看——则表现为资本一般的最适当的形式。另一方面,就固定资本被束缚在自己一定的使用价值的存在中这一点来看,它是不符合资本的概念的,因为作为价值来说,资本对采取任何特定的使用价值形式都是无所谓的,它可以把任何一种使用价值形式作为自己一视同仁的化身来加以采用或者抛弃。从这方面来看,从资本对外部的关系来看,流动资本同固定资本相比表现为资本的适当形式。

[3]

我们已经多次看到,连续性、流动性和加速是资本流动的本质特性,但是现在我们遇到一个范畴:它的目的是促进流动,但是它本身是固定而不是流动的。一部分资本不得不固定下来,以使余下的资本能保持运动。如果我们不将对固定资本的印象局限在机器上,我们的脑海中会出现一幅全景式的资本大厦的画面:清理好的场所、工厂、高速公路、铁路、港口、海港、机场、水坝、发电站、输电网、灯火通明的城市和巨大的产能。这些资本建造的、用来促进它的运转的景观,将资本积累困在一个固定的、与流动资本的流动性相比越来越僵硬的世界中。这个世界以及其中的资本,容易遭受货币资本的“蝴蝶效应”的攻击,甚至容易受到更加呆板但是也无法预测的商品资本、生产资本的转移和流动的攻击。这预示了一种与众不同的危机形成方式。货币资本自由轻快地流动,将固定资本孤立无援地留在原地,任由其遭受残酷的贬值。我认为矛盾是这样的:资本在一个时点创造了一整套适应其需要的景观,而在未来的某一时点,为了适应资本积累永恒的扩张的力量,会破坏它并重新建立一套新的景观。资本或者在别处,或者在旧的废墟上建立新的地理景观;留下的是去工业化的或废弃的景观,它们是孤立和破败的。这就是熊彼特所说的“创造性毁灭”。这一过程周期性地使资本循环和积累的地理景观发生贬值和变革——以惊天动地的方式。

固定性和运动之间这种深刻的、易引发危机的矛盾是明显的:固定资本是这个矛盾的核心。简而言之,固定资本的问题恰恰在于资本是运动中的价值,而固定资本是固定的。这种对立产生了一个有趣的问题。原则上(尽管实际中并不总是这样),固定资本一直是永远对立的资本—劳动关系之外的一个常见的危机来源。危机在固定性不能适应扩张性的运动时发生。后者不得不打破已经固化的那部分资本所施加的限制。随着高度流动的货币资本流向别处,结果是大量固定资本的贬值。(1970年以来的去工业化留下了很多荒废的工厂、仓库和破败的基础设施——甚至衰退的城市,比如底特律)。

这些矛盾在第二卷中有所体现,但是在《政治经济学批判大纲》中论述得更为有力。所以在阅读第二卷的时候想一下《政治经济学批判大纲》里的相关内容是有帮助的。一方面,这让阅读更加有趣;另一方面,也加强了我们对一些可能被忽视的关键问题的理解。为什么马克思没有把他在《政治经济学批判大纲》中的精彩论述(即使有些华而不实)写进他将近二十年后的《资本论》第二卷是一个谜。可能是由于他希望在第二卷中表现得更加科学和实事求是。无疑,他过多地关注了细节,比如,当时的铁路工程手册揭示的固定资本的修理和补偿的区别。但是我推测马克思之所以搁置更广泛的问题,是因为他在第二卷中有明确且有限的目标。正如在第7章开头简短的介绍性材料中提到的那样,他探究的真正目标是资本的周转时间。他知道,如果不讨论与长期固定资本投资的周转时间相关的复杂问题,他就不可能全面地研究周转时间。我推测,这一顾虑使他缩小了范围,可以暂不研究固定资本在资本主义生产方式的历史地理中更为普遍的意义。不过,通过马克思的论述,我们可以理解我们所生活的世界是怎么变成如今这个样子的,以及通过固定资本形成进行的资本积累过程实际上是怎样的。但是第二卷在技术方面也让人感到失望:一些在《政治经济学批判大纲》和《资本论》其他地方出现过的至关重要的系统性问题,在第二卷中缺失了。当然,基本原因是第二卷尚未完成。所以在下文中我会指出一些分析中的缺陷,以及这些缺陷可以用哪些辅助著作来弥补。

马克思关于固定资本的思考的总体框架都在这五章中,不过是零零星星地散布在这几章中的。我不知道这是否与恩格斯对材料的重新编辑有关,但结果是我认为有必要跳出文本,而不是沿着文本顺序(似乎它是一个清晰的、逐渐展开的论证)来解读,我提前为此道歉。

例如,马克思对固定资本最基本的看法在后面几章里表达得最清晰,那几章对亚当·斯密和李嘉图的观点进行了极度详尽的批判(那些章节只需要略读即可,除非你对资本主义政治经济学史或者马克思对重农学派的看法感兴趣)。马克思这样写道:

资产阶级政治经济学本能地坚持亚·斯密把“不变资本和可变资本”范畴与“固定资本和流动资本”范畴混同起来的做法,并且在一个世纪中一代一代不加批判地沿用这种做法。在资产政治经济学那里,投在工资上的那部分资本,和投在原料上的那部分资本根本没有区别,而仅仅在形式上——看它是一部分一部分地,还是完整地通过产品而流通——和不变资本相区别。因此,对于理解资本主义生产的现实运动,从而理解资本主义剥削的现实运动来说,基础一下子就被破坏了。问题就只是预付价值的再现了。

[4]

即使是对剩余价值理论有一些原始的见解的李嘉图,“也由于把固定资本和流动资本混同于不变资本和可变资本,而犯了极大的错误”。他从没有成功克服这个错误,即“他的研究是从完全错误的基础上出发的”。[5]

虽然马克思在对固定资本论述的开篇就提出了这个“基本的错误”,[6]但他没有详细阐述它的含义。那么在这里最紧迫的问题是什么呢?在第一卷中,马克思清楚地指出了可变资本和不变资本的区别。可变资本——对可以创造价值以及剩余价值的劳动力的购买;不变资本(生产资料)——即使物质形态发生改变,其价值在数量上也不会变化。由此可见,剩余价值来自生产过程中对活劳动的剥削。

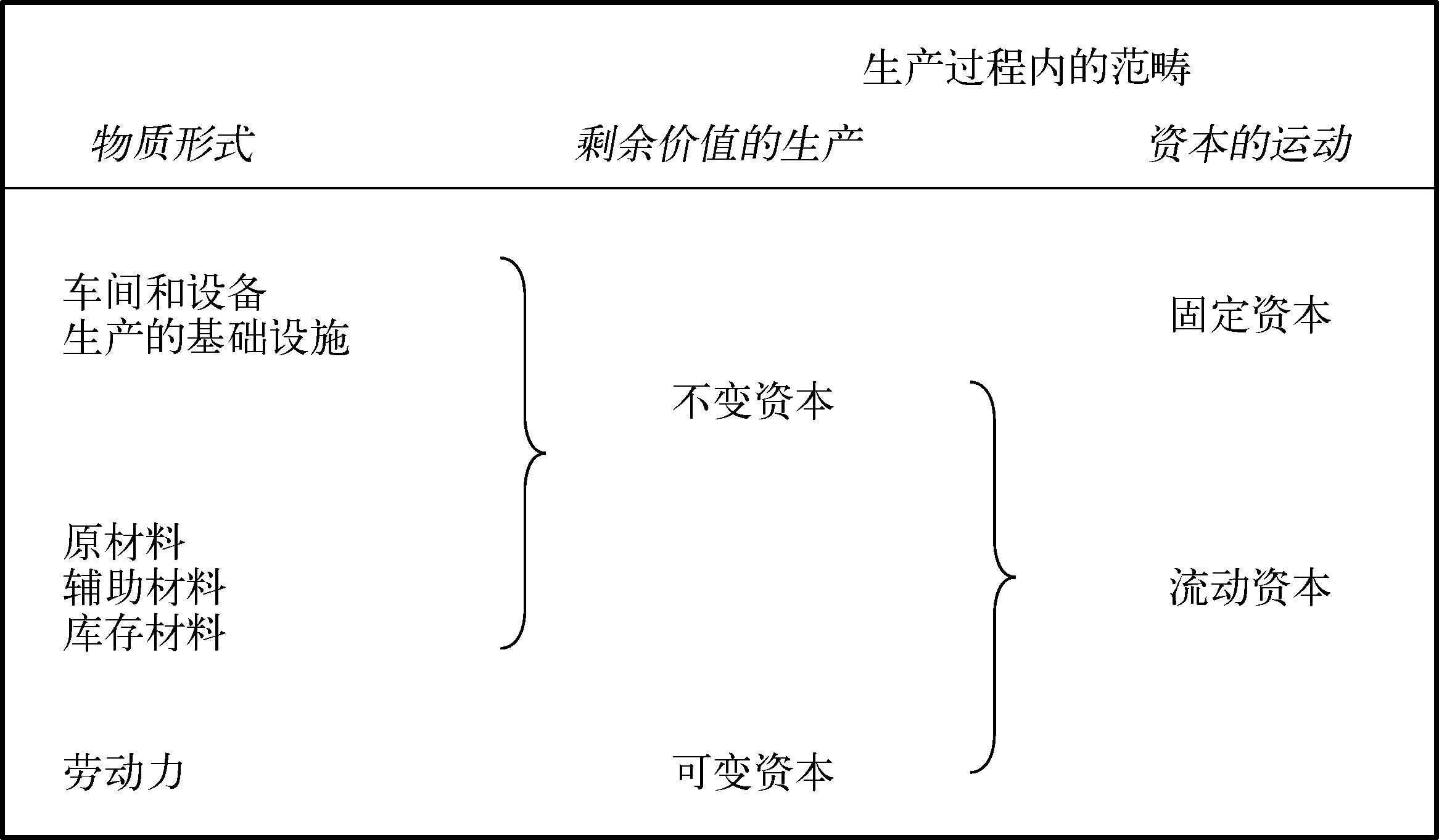

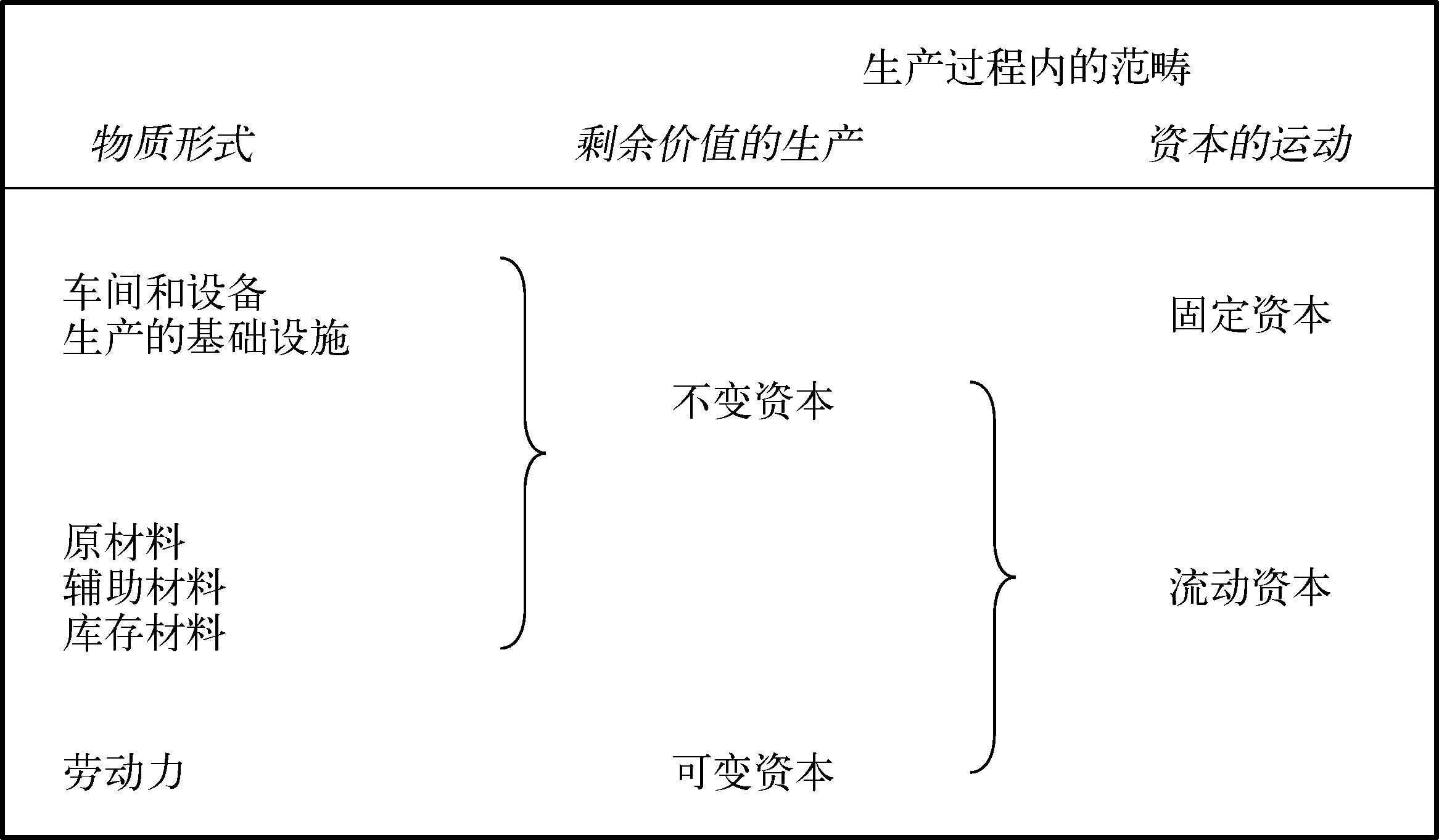

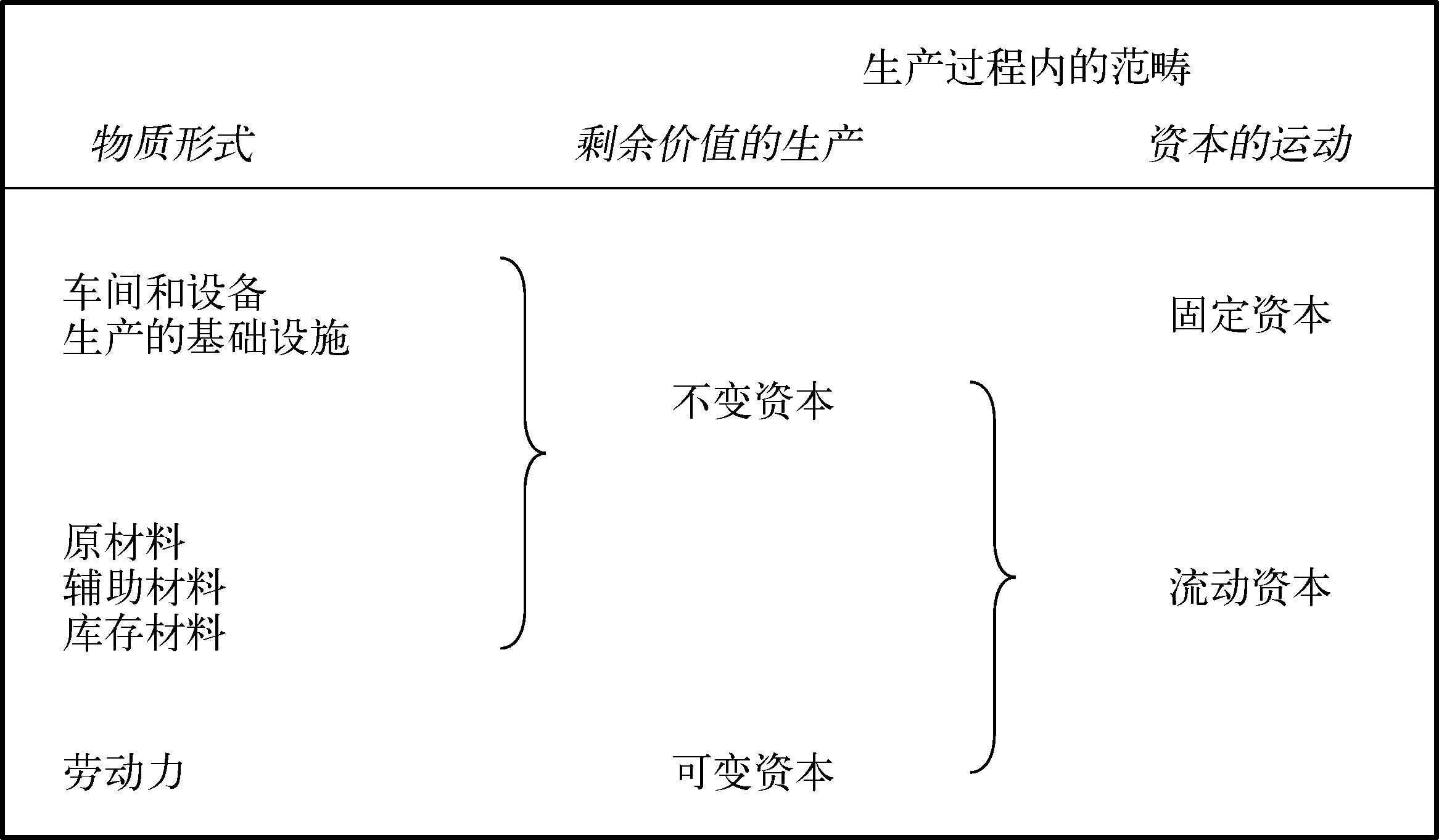

但是,对固定资本的研究要求我们对进入生产过程的要素按照不同的方法分类。有一些要素在一个给定的周转时间中将它们的价值全部转移到完成的商品中,包括劳动投入(劳动主体),原材料(劳动对象),以及辅助材料比如能源(劳动资料)。所有这些要素都被称为“流动资本”。它们的价值在一个给定的周转时间内完全地进入和退出生产过程。机器、厂房以及其他要素,在周转完成后依然存在,并且可以在多个周转时期反复使用。在一个给定的周转时间中,这些劳动资料只有部分价值转移到了最终产品中。这些要素被称为“固定资本”。下面的图2显示了这些范畴与不变资本和可变资本的关系。

图2

剩余价值理论不能从固定资本和流动资本的范畴中得出。资产阶级经济学家对这些范畴的迷恋(不论有意无意),掩盖了劳动在剩余价值(利润)生产中的作用。但这并不意味着固定资本和流动资本的区分对马克思来说是不重要的。它影响了资本一般的总周转时间,从而影响了积累的整个动态。但在马克思的书中,它这样做并不以掩盖剩余价值生产理论为代价。

马克思还指出了另一个源于亚当·斯密的语言上的混淆,但是他自己在某种程度上也重复了这一错误。在这些章节中,与留下来反复使用的固定资本相对,“流动资本”(circulating capital)是指那些在一个给定的周转时间内全部耗光的资本。在前面有关资本循环的章节,“流通资本”(circulating capital)则是指在回到生产过程之前在市场上流通的资本。这是两个完全不同的定义。马克思在较晚的时候才强调了这种潜在的混用,同样也只是在批评亚当·斯密的时候提到的。[7]因此,他提出应该区分市场上的“流通资本”和“生产中的流动资本和固定资本”。事实上,马克思在第8章经常用“流动资本”(fluid capital)代替“流通资本”,并且用“固定”和“流动”的对比来展开分析。用这样的术语更为合适,但他并没有严格地坚持使用。在本章中,我将按照马克思的意思使用“流动资本”这个术语(偶尔用到流动性——fluidity)。但是请记住,这里的流动资本和前面关于资本的生产过程、流通过程、实现过程的章节中的“流通资本”不一样。流动资本和固定资本的范畴只在与生产过程有关的讨论中有意义,并不能在资本的货币、商品形态的循环中使用(亚当·斯密就犯了这样的错误)。

重述定义:流动资本——不管是不变资本还是可变资本——在一个周转时期内被用尽;固定资本是不变资本的一部分,可以从一个周转时期用到下一个周转时期。请记住上述所有的问题和定义,接下来我们仔细研读相关章节的内容。

固定资本的“独特性”

马克思在第8章开头注意到,“一部分不变资本和它帮助形成的产品相对立,保持着它进入生产过程时的一定的使用形式。因此,它在一个或长或短的期间内,在不断反复的劳动过程中,总是反复地执行着相同的职能。例如厂房、机器等”。[8]马克思反复使用的用来描述固定资本流通的词是“独特性”。他在第二段的开始说:“因此,这部分不变资本——真正的劳动资料——的特征是……”接着,在下一页的中间,我们看到,“但这里考察的这个资本部分的流通是独特的流通”。[9]那么,这种独特性到底是什么?为什么它是重要的?

“首先,这个资本部分不是在它的使用形式上进行流通,进行流通的只是它的价值,并且这种流通是逐步地、一部分一部分进行的,和从它那里转移到作为商品进行流通的产品中去的价值相一致。”只要生产还在运行,就还有一部分价值固定在机器或厂房中,而且固定资本总是与它帮助形成的商品相分离。“由于这种特性,这部分不变资本取得了固定资本的形式。在生产过程中预付的资本的其他一切物质组成部分,则与此相反,形成流动资本。”[10]

固定资本没有以实物形态加入到产品中,但是固定资本的价值进入到了产品价值中。所以固定资本是在观念上的(社会决定的)价值形式而不是在物质形式上流通的。固定资本(比如机器)实物上作为劳动资料发挥作用,与转换成在市场上出售的商品的劳动对象(原材料和其他的生产资料)相对立。固定资本作为劳动资料的特征与不变资本中一些投入生产的辅助材料有共同之处。能源——蒸汽机的煤或者照明用的瓦斯——也并不进入生产出的产品的物质使用价值。当它的物质形式在生产过程中耗尽时,它的价值加入到了产品价值中。对固定资本来说,这个消耗过程持续很多个周转期,而对能源投入来说,它们“在参加的每一个劳动过程中被全部消费掉”。[11]由于这个原因,前面关于资本周转时间的章节非常重要。固定资本就周转时间而言是“固定的”,而周转时间在各工业部门之间有很大差异。

固定资本的物理寿命

“这部分不变资本,按照它在丧失自身的使用价值时丧失掉自身的交换价值的比例,把价值转给产品。”[12]这揭示了一种关系——事实证明有不少问题——在转移到产品的价值与不断变化的机器的效能之间。机器的效能为什么以及怎样变化?这种变化的发生既有物理的因素也有社会的因素。

这种生产资料把多少价值转给或转移到它帮助形成的产品中去,要根据平均计算来决定,即根据它执行职能的平均持续时间来计量。这个持续时间,从生产资料进入生产过程时起,到它完全损耗,不能使用,而必须用同一种新的物品来替换或再现出来时为止。

[13]

马克思在这里想说的是机器有一个平均的使用寿命,比如说十年。一些资本家比较幸运可以使用十一年,另外一些资本家则要提前用新机器把它替换掉。在把价值转移给产品时,重要的是机器的社会平均寿命,而不是单个机器的寿命。没有顾客会仅仅因为我使用的机器的寿命比社会平均寿命短而为我生产的商品付更多的价钱。

在还能用的时期,固定资本的价值不断地减少,

一直到劳动资料不能再用;因此它的价值在一个或长或短的期间内,分配在由一系列不断反复的劳动过程产生的一批产品中。但是,只要它还起劳动资料的作用,就是说,只要它还不需要由同一种新的物品来替换,就总是有不变资本价值固定在它里面,而与此同时另一部分原来固定在它里面的价值则转移到产品中,从而作为商品储备的组成部分进行流通。劳动资料越耐用,它的损耗越缓慢,不变资本价值固定在这个使用形式上的时间就越长。但是,不管耐用的程度如何,劳动资料转移的价值份额总是和它的全部职能时间成反比。如果有两台价值相等的机器,一台5年磨损掉,另一台10年磨损掉,那么,前者在同一时间内转移的价值就是后者的两倍。

[14]

但是马克思没有立刻解释什么叫做“还起劳动资料的作用”,或者如果由于一些原因机器在价值被消耗完之前不再起劳动资料的作用会怎样。在这章开头,“起作用”似乎纯粹是在物理层面上理解的——即重要的是物理的腐烂和磨损速度——但是之后会主要从社会层面上理解。奇怪的是,马克思并没有立即提到所谓的“无形损耗”,他在第一卷中提出的这个问题。当一部老式机器的拥有者不得不与拥有更新、更“起作用”、更便宜的机器的人竞争时,这个问题就出现了。只有在第190页和随后的那一章,还有第206页,“无形损耗”才被纳入讨论,但内容不是很多。这问题非常重要,我们之后会再讨论。

而在这段话的背后,有一个棘手的问题:什么时候以及为什么一部机器不得不被替换?是机器在物理上被耗尽的时候吗?存不存在由于能在市场上得到更高效、更便宜的机器而使老的机器更早地被替换的情况?这是我们经常会遇到的问题。我们要多久换一次电脑?每两年么?我们换电脑是因为电脑已经在物理上被耗尽了还是因为它们过时了?马克思在这章举的大多数例子都是关于有形损耗的,但同时出现了一些其他的社会问题。我推测,马克思不想进一步讨论他能建立的正式关系之外的问题是主要原因。毫无疑问,很多社会和历史内容都缺失了。

当马克思更深入地研究固定资本的使用和流通的形式方面时,他遇到了例外情况以及固定资本和流动资本的区别模糊不清的情形。比如,充当固定资本的物质承担者的劳动资料,

只被生产地消费,不能进入个人消费……在它完全损耗以前一直保持独立的形式。运输工具则例外。运输工具在它执行生产职能、从而停留在生产领域时产生的那种有用效果即场所变更,同时可以进入个人消费,例如旅客的个人消费。这时,旅客使用运输工具就像使用其他消费资料一样,也要支付报酬。

[15]

我对这种例外情况很感兴趣,它意味着“场所变更”(从而,空间关系的生产)的有用性不仅适用于生产过程(原材料的移动),也适用于消费(人的移动)。换句话说,“场所变更”的生产本身就是一种商品,不论谁使用它,也不论是为了什么目的(进一步的生产或者最终消费)。当然,运输业是一个吸收了大量固定资本的部门,很多固定资本(如铁路和地铁轨道)会持续很久(当然是在得到维护、修理的情况下)。正如我们所看到的,运输以及通讯的生产和消费同时进行,它们的价值大多在固定资本流通的形式上观念地存在着。机车和铁轨都是固定资本的形式(尽管我们将看会到,它们有不同的特点)。

当辅助材料是一点一点被使用,而不是一次用尽时,固定资本和辅助材料的使用(比如能源)之间的区别也变得“模糊”了。这发生在“化学工业中……劳动资料、辅助材料、原料之间也是如此。例如在农业中,为改良土壤而投下的物质,就有一部分作为产品的形成要素加入植物产品。另一方面,这些物质会在较长的时期如4—5年内发挥作用”。[16]比如说,在农业中为灌溉而修的沟渠明显是固定资本的一种形式,一袋肥料对几个生产周期的产出都有影响,即使它看上去像是流动资本的一种形式。

双重使用与固定资本和消费基金之间的关系

现在我们讨论非常困难但也很吸引人的双重使用的问题(用当代经济学的术语来说就是“联合产品”)。“牛作为役畜,是固定资本。如果它被吃掉,它就不是作为劳动资料,从而也不是作为固定资本执行职能了。”[17]牛养殖同时生产出来了两种商品形式。关于如何使用这些牛的社会决策规定了它是不是固定资本:

这样,劳动资料和劳动对象这个以劳动过程的性质为基础的区别,就以固定资本和流动资本的新形式的区别再现出来。只是因为如此,那种执行劳动资料职能的东西,才成为固定资本。如果按照物质属性,它除了执行劳动资料的职能之外,还能执行别的职能,那么它是不是固定资本,就要根据它的职能的不同来决定。牲畜作为役畜,是固定资本;作为肥育的牲畜,则是原料,它最后会作为产品进入流通,因此不是固定资本,而是流动资本。

[18]

马克思后面又回到了这个问题,并把它放在更广阔的背景下讨论:

同一物品可以时而成为生产资本的组成部分,时而属于直接的消费基金。例如,一所房子,用作劳动场所,是生产资本的固定组成部分,用作住宅,就根本不是资本的形式,而只是一所住宅。在许多场合,同一些劳动资料,可以时而充当生产资料,时而充当消费资料。

[19]

更加微妙的是街道:它可以用于生产过程,也可以供人们行走。

马克思在这里提到了消费基金的概念,然而他没有进一步解释。很明显,消费也像生产一样需要一些长期的辅助物品——房屋、瓦罐、刀叉,还有一切塞满住宅的、可以帮助人们消费的东西,以及汽车、火车、飞机等。消费基金里的物品的使用价值,像生产过程中的固定资本一样,被一点点地消耗,常常持续很多年。在当代社会,这些消费基金中的资产的存留价值非常巨大,而且里面的很多物品(比如车、房屋以及刀叉)在生产出来很久之后仍然可以在二手市场进行买卖。

就像马克思在这里说的,这些物品与固定资本有复杂的联系,因为它们原则上任何时候都可以在消费和生产之间来回转换。因此马克思抱怨说:“李嘉图忘记了工人居住的房屋,他的家具,他的消费工具如刀叉器皿等等,它们都具有和劳动资料同样的耐久性。同一些物品,同一类物品,在这里表现为消费资料,在那里表现为劳动资料”。[20]

马克思认为固定资本是一个非常灵活的范畴,这取决于物品的使用方式,而不是它们固有的物理属性。他强力地批判说:“资产阶级经济学特有的拜物教……把物在社会生产过程中被打上烙印一样获得的社会的经济的性质,变为一种自然的、由这些物的物质本性产生的性质。”[21]

土地上的固定资本

然而这种不合理的“物质主义”或者“自然主义”有一个重要的方面需要我们考虑,它让固定资本的范畴更加具有“独特性”。固定资本范畴自身存在一个重要的区别。“他们把劳动资料在物质上具有的某些属性,看成固定资本的直接属性,例如像房屋具有的物体不动性。但是我们也很容易证明,其他一些本身也是固定资本的劳动资料具有相反的属性,例如像船舶具有的物体可动性。”[22]固定资本的可动性与不动性的形式区别并不是绝对的。缝纫机可以很容易地移动,鼓风炉却很少被移动,只是因为移动它的花销太大(最近的一个例子是把整套钢铁工厂拆卸分解后通过船舶从德国运到中国)。

一部分劳动资料,包括一般劳动条件在内,一旦作为劳动资料进入生产过程,或准备执行生产职能,就固定在一定的地点,例如机器;或者一开始就在这种不动的、同所在地点不能分开的形式上被生产出来,例如土壤改良、厂房、高炉、运河、铁路等等。在这里,劳动资料在它们执行职能的生产过程中的持续固定存在,同时也由它们的可感觉的存在方式所决定。另一方面,一种劳动资料,也可以在物体上不断变更位置,不断运动,然而却不断处在生产过程中,例如机车、船舶、役畜等等。在一个场合,不动性不会使劳动资料取得固定资本的性质,在另一个场合,可动性也不会使它丧失这种性质。不过,劳动资料固定在一个地点,把根牢牢扎在地里这个事实,使这部分固定资本在国民经济中具有一种独特的作用。它们不能被运往国外,不能作为商品在世界市场上流通。这种固定资本的所有权证书却可以变换,可以买卖,就这一点说,可以观念地流通。这种所有权证书,甚至可以在国外市场上流通,例如股票的形式。但是,这一类固定资本的所有主的人身变换,不会使一个国家财富中不动的、物质上固定的部分和可动的部分之比发生变化。

[23]

之后,在第10章中,马克思进一步阐述了这一主题。一个未来的固定资本的要素,比如纺纱机,“可以从出产国输出,在国外直接或间接地卖掉,换成原料等或换成香槟酒。这样,它在出产国只是执行商品资本的职能,而绝不是执行固定资本的职能,即使在它出卖之后也不是执行固定资本的职能”。[24]对机床、钢梁和预制的建筑材料来说也是一样。它们是商品资本——直到被真正固定在某些生产过程中。“相反,那些和土地连在一起,固定在一个地方,因而只能就地利用的产品,例如厂房、铁路、桥梁、隧道、船坞等等,以及经过改良的土地等等,却不能作为物体原封不动地输出。它们是不能移动的。它们要么是没用的,要么在卖掉之后,必须在生产它们的国家执行固定资本的职能。它们的资本主义生产者为了搞投机而建造工厂或改良土地,目的是要把它们卖掉,对他来说,这些东西是他的商品资本的形式……但是从社会的观点来看,这些东西要成为并非没用的东西,归根到底就要在本国,在一个固定在它们本身所在地的生产过程中执行固定资本的职能。”[25]

这种位置的固定性对于资本活动的地理格局有影响。如果这些商品不能在它们所在的位置发挥作用,那它们就是无用的、无价值的。注意,效用(有用性)的评判标准如何悄悄地进入了我们这里的讨论。就像需求和供给一样,效用是传统经济学的重要范畴,马克思一直与其保持很大的距离。效用理论的应用并不局限于生产过程。“不过,由此决不能得出结论说,不能移动的东西本身一概都是固定资本。它们,例如住宅等,可以属于消费基金,因而根本不属于社会资本,虽然它们是社会财富——资本只是其中的一部分——的要素。”[26]房屋很大程度上是固定在空间和地点上的,但是正如我们这些年看到的,抵押贷款的证券化以及将它们打包成为抵押债务证券,使它们的一些所有权证书(我们现在发现这类所有权证书的真实意义和法律基础是相当模糊的)可以在国际上流通,这也造成了各种灾难性的后果。对于运输来说,机车是可动的,但是轨道是不动的。然而,“铁路的所有权证书,每天都可以易手,它们的所有者甚至可以在国外出售这种证书而获得利润,因此,铁路本身虽然不能输出,所有权证书却是可以输出的”。[27]

在这些段落中,我们不断遇到资本主义活动的地理景观中的固定和移动的冲突。飞机、轮船、机车都能在空间中移动,但主要依靠不能移动的飞机场、海港以及火车站。不能移动的固定资本的价值主要取决于它的使用情况:一个没有飞机起飞的机场是没有价值的。但是,没有机场的飞机也是没有价值的。注意,在这个例子中很明显的是,可移动的固定资本形式(包括它们所携带的在市场上流通的商品资本)在地理上的移动模式,受到另一些固定资本的增殖要求的限制——这些通常数额巨大的固定资本被固定在了某个地方。不可移动的固定资本价值的收回,取决于运动中的资本对特定地点的不可移动资本的使用。这产生了诸如城市间竞争的现象——将高度流动性的资本吸引并保留在城市中(往往以对私人企业大量的公共补贴告终)。

特定地点不可移动形式的固定资本价值的升值并不罕见,而且这种变化可能很剧烈,尤其是在商品移动和更一般的人的移动出现根本性变化的时候。马克思只是提示了这个问题的实质,但从这些段落中我们可以推导出更一般的问题:去工业化所产生的区域和地方性危机,以及不可移动形式的固定资本贬值等问题。这里与地租和房地产价格也有联系,马克思并没有提到这种联系。地租和房地产价格在不同地方差异很大,主要取决于嵌入到这些地方的固定资本的资产质量。这使资本主义城市化的全部历史纳入了一条某种程度上与资本运动规律相一致的轨道。反过来,这也开辟了一条实际的道路:城市化反过来对这些运动规律如何运行发挥了关键作用。这是我个人多年以来一直非常感兴趣的问题,通过这类关于无法移动的固定资本的作用的段落,我发现,把马克思的一般理论扩展到城市建设和城市化进程领域是可能的。但是马克思仅仅暗示了这种联系的存在。

空间的生产过程

马克思的分析中有一处地方富有启发意义,出于个人对城市化研究的兴趣,我认为它非常重要(尽管可能没正当的理由)。当马克思考虑嵌入在土地上的固定资本的替换如何可能演变成扩张时,他有如下评论。他写道,这全都取决于,

可以利用的空间。有些建筑物可以加高几层;有些建筑物必须横向扩张,这就要有更多的地皮。在资本主义生产中,一方面有许多资财被浪费掉;另一方面,在企业逐渐扩大时,又有许多这种不恰当的横向扩张(部分地说对劳动力有害),因为一切都不是按照社会的计划进行的,而是取决于单个资本家从事经营活动的千差万别的环境、资财等等。由此就产生了生产力的巨大浪费。货币准备金(即再转化为货币的那部分固定资本)这样一部分一部分地再投入企业,在农业中实行起来最容易。在这里,有一定空间的生产场所,能够最大限度地逐渐地吸收资本。在进行自然再生产的地方也是这样,例如畜牧业。

[28]

在我的著作中,我经常诉诸空间生产来满足吸收资本的需要(我特别强调那些投机的和浪费的方式,比如资本主义的郊区化)。马克思在这里也谈到了资本吸收的空间方面——经常是浪费的,因为资本主义的竞争和缺少社会规划。我引用这段文字,不是说马克思是后来一切关于空间问题的研究的伟大先驱,也不是说马克思主义者对空间生产问题的传统解释(以亨利·列菲伏尔为代表)和现代很多激进地理学者的理论都被这几段证明是正确的。[29]其实我认为,如果我们有兴趣把空间生产的理论与马克思资本积累的一般理论整合到一起(我认为这样做很有必要),那我们首先应该对这里零星散布的,以及《政治经济学批判大纲》中的关于固定资本的形成和流通的材料进行系统的扩展——尤其是关于嵌入到土地中的那部分固定资本的材料。比如,马克思在这里说的过程并不局限于农业,它们也能在理论上解释吸收剩余资本的独立产权公寓的增加和卷心菜的生长。空间生产中的危机——我们到处都能看到它的后果,最终来源于马克思明确提到的固定性和移动性之间的矛盾。

所用资本和所费资本

在这些章节中提出的观点还有很多引申意义。例如,生产中的“所用资本”和“所费资本”[30]的区别。除了指出这种区别的存在,以及随着资本发展,前者的增长速度经常超过后者,马克思并没有更多的论述。特别是,他没有探究这个区别在度量资本的价值构成方面的意义,而这在他的利润率趋于下降理论中发挥了关键性的作用。显然,如果强调的是所用资本,那么资本的价值构成会更高(其他条件保持不变,利润率会更低)。很多学者更偏爱所费资本,但是数目巨大并且不断增长的所用资本,直觉上看对利润率下降理论极其重要(看看社会中存在的与过去相比数量极其庞大的物质性固定资本,显然资本的价值构成正在快速增长)。在一个给定的周转时间内,大笔固定资本投资可以增加所用资本,但对所费资本没有影响。确实,如果这笔投资有助于节约所使用的流动不变资本,这将会使所费资本的价值构成降低,同时使利润率上升。但是所用资本和所费资本的区别对周转时间的变化很敏感。恩格斯认识到了所有这些问题对测算利润率的重要影响,因此在第三卷的分析中插入了周转时间变化对利润率影响的尝试性的一章。

正如我们所看到的,固定资本的范畴取决于使用者的用途:“一台机器,作为机器制造业者的产品或商品,属于他的商品资本。它只有在它的买者手里,即在生产上使用它的资本家手里,才成为固定资本。”[31]一旦一个新的商品被生产出来,它的生产过程中的固定资本价值和流动资本价值的区别就消失了。如果用途改变了,固定资本就会立刻消失或者被创造出来。例如,像之前提过的,住宅并不是固定资本,但是厂房是。但是如果我在家中制造东西——安装好缝纫机,雇几个移民做衬衫——那么这间房子立刻变成了固定资本。如果一个以前用于生产衣服的阁楼现在变成了住宅,那它就从固定资本的范畴变成了消费基金。进一步说,固定资本被称为固定的,只是在周转时间方面相对于流动资本而言的。一个每天制造冰淇淋的机器是固定资本,而一个与它相似的机器,被用于生产两年才能造好的远洋油轮,如果它在这个生产周期中被磨损尽,就不再是固定资本了。

马克思的关系性定义的历史意义

所有这些可能性都来自马克思对基本范畴——比如固定资本——的关系性的(relational)定义。简单来说,固定资本的范畴本身并不是固定的。马克思并没有试图评价关系性含义变换的历史意义。而在我看来,这种变换有极其重要的意义。比如,沃尔特·罗斯托在他的《经济成长的阶段》(写于1950年,又叫“非共产主义宣言”,曾风靡一时,是所有学生的必读书目)一书中,认为强劲的固定资本形成阶段(主要是基础设施,比如马路、水坝和港口)是一个国家随后的经济增长的“前提条件”。这些基础设施建设为之后的经济 “起飞”奠定了基础,接着是“大众消费驱动阶段”。大量财富的创造为世界资本主义的发展奠定了基础,从而减少了共产主义的威胁。按照罗斯托的说法,这是一个连续的路径,可以与共产主义对所谓的不发达世界做出的过上富足生活的承诺相抗衡。然而,强劲的固定资本(基础设施)投资这一前提条件需要一定的牺牲。需要勒紧裤腰带,抑制当前的消费,以促进固定资产形成。来自外部世界的帮助也很重要(世界银行的主要任务在很大程度上是帮助、援助这种基础设施的投资)。

罗斯托使用历史数据来支撑他的发展理论。每个国家都被视为一个发展空间,他收集的历史数据表明,一个强劲的固定资本形成阶段是每个国家强劲的经济增长的重要先导。先不管国家是资本主义发展的“自然”、独立的单位这一古怪的想法,罗斯托忽略的问题是——就像列宁很久前描述的——支撑了帝国主义扩张的国际资本流动。进一步说,英国,这个最早“起飞”的资本主义国家并不符合罗斯托的模型。英国并不存在可以识别的、固定资本加速形成的阶段,帝国主义殖民侵略和商业资本掠夺才是它的重要前提。事实上,就像几位经济史学家(如波斯坦)指出的那样,英国的问题是从17世纪以来一直拥有大量的剩余资本(如同今天的中国)。[32]问题是找到能使这些剩余得到有效利用并产生利润的方式。基础设施(国内和国外的)建设方面的固定资本形成是吸收这种剩余的合适方式。而且,在英国,很容易将大部分为消费目的建造的基础设施转化为生产过程中使用的固定资本。包买商制度——商人让农民在自己家里加工原料——事实上相当于把家变成了工厂(就如同当今的小额信贷把农民的房子变成了生产过程的固定资本)。所以罗斯托的“非共产主义”发展理论有根本性的错误,尤其是它强调此时此刻的节俭和牺牲是为了资本主义在将来的发展。罗斯托的目的是为帝国主义强权产生的剩余资本向全世界的流动打开大门,并且将允许高剥削率存在的“节俭”条件美化为实现未来繁荣的必要措施。因此,资本输出和国际资本流动并没有出现在罗斯托的数据中。

马克思在《政治经济学批判大纲》中的相关叙述(不幸的是并没有出现在第二卷中)更有说服力:

再从另一方面看,固定资本的发展也表明一般财富发展的程度,或者说资本发展的程度。直接以使用价值为目的的生产,以及直接以交换价值为目的的生产,其对象都是供消费用的产品本身,生产固定资本的那部分生产既不生产直接的消费品,也不生产直接的交换价值,至少不生产可以直接实现的交换价值。因此,越来越大的一部分生产时间耗费在生产资料的生产上,这种情况取决于已经达到的生产率水平,取决于用一部分生产时间就足以满足直接生产的需要。这就要求社会能够等待;能够把相当大一部分已经创造出来的财富从直接的享受中,也从以直接享受为目的的生产中抽出来,以便(在物质生产过程本身内部)把这一部分财富用到非直接生产的劳动上去。这就要求已经达到的生产率和相对的富裕程度都有高度水平,而且这种高度水平是同流动资本转变为固定资本成正比的。正如相对剩余劳动的大小取决于必要劳动的生产率一样,用于生产固定资本的劳动时间——活劳动时间和物化劳动时间——的大小也取决于直接用于生产产品的劳动时间的生产率。过剩人口(从这个观点来看),以及过剩生产,是达到这种情况的条件。这就是说,用在直接生产上的时间所取得的成果相对说来必定很大,超出了这些生产部门所使用的资本的再生产的直接需要。固定资本带来的直接成果越少,越少参与直接生产过程,这种相对的过剩人口和过剩生产就应该越多;因而,修建铁路、运河、自来水、电报等场合,同制造直接用于直接生产过程的机器的场合相比,过剩人口和过剩生产就应该多些。由此(我们以后将回过头来谈这一点)就产生出——通过现代工业中经常生产过剩和经常生产不足的形式——这样一种状态:流动资本向固定资本的转化有时过多有时过少,这种不平衡状态经常波动和痉挛。

[33]

这个卓越的理论阐释,不仅是对资本主义发展怎样在英国起步的描述,也能很好地说明中国在过去三十年的发展进程。它同时指出了一种潜在的、周期性的威胁——对物质基础设施建设的过度投资,这可能是资本主义经济中的另一种危机形成模式。与固定资本形成有关的危机在第二卷中很少提及,主要集中在马克思对“无形损耗”分析的文本中,我们马上会提到。然而,对于这个主题,我们还有很多需要研究的地方。

然而,对这些观点还有一些更实际的应用。比较著名的是米尔顿·弗里德曼,他在对资本主义发展的歌颂中,一开始就声称血汗工厂是资本主义发展的起点。住宅仅仅因为用途的改变就可以成为固定资本。我们时代的情况中出现了一个有趣的对比:在波士顿、曼彻斯特的纺织工厂里,昂贵的固定资本已经在过去的四十年中转为了消费用途,而从洛杉矶到马尼拉,无数密室和地下室变成了血汗工厂的固定资本。随着小额信贷的扩展,在墨西哥和印度的农村妇女开始买缝纫机,她们的农舍也就免费地成为了生产过程中的固定资本。这是抵消利润率下降趋势的有效方法,因为它大大降低了固定不变资本投入与劳动的比例。

我认为马克思对固定资本形成的关系性的叙述,特别有助于解释资本的历史。他的叙述开启了许多理论可能性,很多源于马克思这个看似随意的观察——一头牛可以用来消费,也可以用作生产过程中的固定资本。我们身边的很多东西都有这种特点:从铅笔到房屋、街道甚至整个城市。定义的流动性与其功能上的创造性一样重要。很难——如果不是不可能的话——将这些内容整合进正统的资产阶级经济学理论中,因为资产阶级经济学不能处理这些灵活的范畴定义。固定资本,在正统的经济学家眼中,显然必须有一个固定的定义。不幸的是,正如我们所看到的,不是所有马克思主义经济学家都理解马克思定义的关系性是如何起作用的。因此,他们重复了资产阶级经济学理论的错误。

维护、补偿和修理

马克思非常关心一些看似简单的问题,比如固定资本(如铁路)的不同组成部分寿命不同所造成的问题,以及补偿、修理和维护的费用等问题。即使不深入细节,也有许多值得关注的点。

固定资本的寿命由磨损而定,而磨损取决于使用情况(公路、铁路、汽车等使用越多,磨损越快)、环境因素和暴露在自然力中的状况。更重要的是,“固定资本的各个要素有不同的寿命,从而也有不同的周转时间。例如就铁路来说,铁轨、枕木、土建结构物、车站建筑物、桥梁、隧道、机车和车厢,各有不同的执行职能的期间和再生产时间,从而其中预付的资本也有不同的周转时间”。[34]我们都有房屋、汽车以及消费基金中的其他要素的部件在不同的时间进行更新的经验。就像马克思说的,补偿和再投资、扩张的区别是模糊的。给房屋换一个新的、更好的屋顶是补偿,还是对一间事实上的新房屋的再投资呢?而固定资本也需要维护。工人适当地使用机器使它维持在好的工作状态,这在某种程度上可以看成是工人无偿提供的维护。但是为了维护机器,“不断地追加劳动”是必需的,马克思把这种劳动归入流动资本。[35]另一方面,修理被看作是原来的固定资本的“追加的价值组成部分”。“根据需要……任何固定资本都需要事后在劳动资料和劳动力上一点一滴地支出这种追加资本。”[36]马克思随后说明了这对于理解周转时间(正如已经提到的,马克思在这里主要关注这个问题)的意义:

有的通过擦洗(包括清扫场地),有的通过每有必要时进行的修理始终把固定资本保持在工作状态中。由固定资本损耗而引起的价值转移,是按固定资本的平均寿命计算的,而确定这个平均寿命本身,又是以维修所需要的追加资本的不断预付为前提的。

[37]

当然,这提出了一个问题:当资本家不顾一切地想要节约不变资本的开支而推迟对固定资本的修理和维护时会发生什么呢?这经常会发生,特别是在建成环境方面。这将从多个方面影响人们日常生活的质量和所用固定资本的总体效果。对纽约市地铁系统、桥梁隧道和公立学校建筑的维护被推迟了二十年,这使基础设施无法有效地促进进一步的资本积累。但是,由谁负担修理和维护的成本也是关键问题。马克思以房屋为例:

在房屋及其他对所有者说来是固定资本并作为固定资本出租的物品的租约中,法律都承认正常损耗和临时性修理的区别。前者是由时间、自然影响和正常使用本身引起的,通常由所有者承担;后者是在房屋正常寿命和正常使用期间为了保持房屋完好而不时需要的,通常由承租人负担。修理还分小修和大修。大修是固定资本在实物形式上的局部更新,所以在租约没有明确的相反规定时,也由所有主负担。

[38]

马克思之后引用了英国法律对这个问题的详细说明。

马克思有些迷失在了技术细节上,我认为重要的是强调一般性的问题:随着社会的发展,对现存的固定资本(和消费基金)的维护、修理、补偿不仅需要更多的资本,也需要更多数量的劳动。在大都市地区,比如纽约市,与创造新产品(甚至考虑到局部补偿与整体更新的模糊界限)的资本、劳动相比,甚至有同等数量的资本与劳动被用于了对现存固定资本的维护、补偿和修理。所有这些如何影响了价值的生产和流通是一个开放性的问题(否则就是——就像马克思经常做的那样——一个核算的噩梦)。但是很明显,为了补偿和修理而投入的数目庞大的新的固定资本,以及逐步上升的维护费用(想想纽约的地铁系统,或那些先竖立起脚手架,然后又将之拆除的人们),给社会带来了沉重的负担。对于个别资本家来说,这改变了对周转时间的计算。在某种程度上,抛弃固定资本投资(可移动的或不可移动的)并在其他地方安装新设备也许反而更加经济,因为修理和维护的费用不断上升。

固定资本流通的货币方面

马克思用以下方式分析了固定资本流通的货币方面。

固定资本的独特的流通,引起独特的周转。固定资本因损耗而在实物形式上丧失的那部分价值,作为产品的一部分价值来流通。产品通过流通由商品转化为货币;从而劳动资料中被产品带入流通的那部分价值也变为货币,而且随着这种劳动资料在多大程度上不再是生产过程中的价值承担者,它的价值也就在多大程度上从流通过程中作为货币一滴一滴地落下来。因此,这种劳动资料的价值这时获得双重存在。其中一部分仍然束缚在它的属于生产过程的使用形式或实物形式上,另一部分则作为货币,脱离这个形式。

[39]

接下来我会重点讨论这个固定资本价值“双重存在”的观点——一部分在几个连续的周转期间内逐渐以货币形式从生产中收回,另一部分是固定资本(例如机器)不断减少但还没有完全用尽的残值。

在固定资本的使用期内得到的货币作为准备金积累起来。在缺乏银行和信用制度时,资本家不得不贮藏货币资本,直到最后补偿整个机器的时机到来。只有在补偿完成后,货币才重新回到流通过程。如果资本家的步调都一致,结果将使货币流通时而极度充盈,时而极度匮乏。幸运的是,他们不会这么做,但这并不是说他们始终都能保持货币流通的平衡:在缺乏信用制度的情况下,剧烈的技术创新确实会导致货币的盈余或者短缺。

因此,固定资本的货币周转时间有非常特殊的性质,与流动资本有很大的差异。辅助材料——比如能源——在生产和销售商品的整个周转时间内被全部消耗了,所以等值的货币定期地流回。对于作为劳动对象的不变资本要素也是如此,它不断以商品的形式重新出现。就劳动而言,可变资本定期地(比如,每周)预付给工人,工人再根据他或她的需求将其花费在商品上。后面的交易,就像马克思在后面经常强调的一样,“不再是在工人和资本家之间进行,而是在作为商品的买者的工人和作为商品的卖者的资本家之间进行”。因为“是工人自己把出卖劳动力所得的货币转化为生活资料”。[40]这一点我们之后会谈到,工人作为买者有相对自主的购买选择权,但他某种程度上也是被强迫的:他必须购买以维持生存。

回想一下,固定资本和流动资本的区别只是就生产资本而言的:“这种对立只有对生产资本并且在生产资本之内才是存在的。”[41]然而,在固定资本的周转时间内,流动资本已经完成了多次周转。固定资本的价值是“全部一次预付的……这个价值是由资本家一次投入流通的;但它只是通过固定资本一部分一部分地加进商品的价值部分的实现,而一部分一部分地、逐渐地再从流通中取出的”。[42]但是在固定资本的寿命期间,资本家并不总是需要将这笔钱用于补偿:“这种由货币到生产资料的实物形式的再转化,要到生产资料执行职能的期间结束,即生产资料完全不能用的时候,才会发生。”[43]

但是固定资本补偿的时间安排受到自然规律的影响。“就活的劳动资料来说,例如马……它们作为劳动资料的平均寿命是由自然规律决定的。这段时间一过,损耗掉的头数就必须用新的来替换。一匹马不能一部分一部分地替换,只能用另一匹马来替换。”[44]因此,固定资本投资——包括初始购买和补偿——的“团块结构”(lumpiness)是一个显著的特点。它在货币方面的影响是决定了在特定时刻有多少货币资本应该从流通中撤出或回归流通:

此外,在再生产一部分一部分地进行,使已经损坏的部分在较短时间内换新的地方,在这种补偿能够实行之前,必须根据生产部门的特殊性质,事先积累一笔或大或小的货币。为了这个目的,不是拥有随便一个货币额就行,而是必须拥有一定数量的货币额。

[45]

各种组合在这里都是可能的。铁路直到整条线路的工程都完成后才可运行,所以必须提前花费一定数量的货币。不像马的例子——它的轨道可以零碎地进行局部更新。

第8章的最后又简要地提及了以上所有问题的货币后果。和往常一样,马克思提到如果将信用制度考虑进来,情况会如何的不同。在缺乏信用制度的情况下,“一部分作为贮藏货币闲置不用,另一部分则执行流通手段或直接流通的货币的直接准备金的职能”。结果,

货币总额分为贮藏货币和流通手段的比例会不断地变化。用我们的例子来说,那种必须作为贮藏货币大量积累在一个大资本家手中的货币,在购入固定资本时一次投入流通……固定资本的价值,按照它的损耗的程度,以折旧基金的形式流回到它的起点。通过这种折旧基金,流通货币的一部分,又在一个或长或短的时间内,在那个曾经为购置固定资本把贮藏货币转化为流通手段并使它离开自己的资本家手中,形成贮藏货币。这是社会现有贮藏货币的一种不断交替变换的分配,它交替地充当流通手段和贮藏货币,在执行流通手段的职能后又作为贮藏货币离开流通货币的总量。随着信用制度的发展——它的发展必然是同大工业和资本主义生产的发展并行的——这种货币不再执行贮藏货币的职能,而是执行资本的职能,不过不是在它的所有者手中,而是在另一些使用这种货币的资本家手中。

[46]

固定资本流通的货币形态和实物形态的“二重性”因此发生了根本性的变化,货币形态从它的实物磨损过程中脱离出来,作为潜在的货币资本游离出来。

“无形损耗”

马克思在第一卷中提到的“无形损耗”或“无形贬值”这一重要问题,在第二卷中只有简略的叙述。生产过程中的革命或者使过去的固定资本更加便宜,或者在老设备的寿命尚未终结时生产出更先进的机器来代替它。结果是加速了贬值过程,或者降低了老机器的有效性——效用,这两者是同一回事。因此,对于本章开头提到的固定资本“还起作用”这个诱人的说明,我们可能期望这里会有一个完整的解读。但不幸的是,马克思没有给我们太多启发性的思路,除了说“大量固定资本投在一定的实物形式上,并且必须在这个形式上达到一定的平均寿命……成了迅速普遍采用改良的劳动资料的一个障碍”。[47]由于这个原因,下面这种做法就是可以理解的了:在所有老式的固定资本全部摊销完之前,资本家都是不情愿迎接技术进步和新式固定资本的。在垄断控制的情况下,这种不情愿就会演变为停滞(尽管马克思并不关心这点)。在这样的背景下,“竞争斗争,特别是在发生决定性变革的时候,又迫使旧的劳动资料在它们的自然寿命完结之前,用新的劳动资料来替换。迫使企业设备提前按照更大的社会规模实行更新的,主要是大灾难即危机”。[48]

这个问题在第9章中再次出现。固定资本的寿命缩短,即

生产资料的不断变革——这种变革也随着资本主义生产方式的发展而不断加快——又使它缩短。因此,随着资本主义生产方式的发展,生产资料的变换也加快了,它们因无形损耗而远在有形寿命终结之前就要不断补偿的必要性也增加了……这种由一些互相连结的周转组成的长达若干年的周期(资本被它的固定组成部分束缚住这种周期之内),为周期性的危机造成了物质基础。在周期性的危机中,营业要依次通过松弛、中等活跃、急剧上升和危机这几个时期。虽然资本投入的那段期间是极不相同和极不一致的,但危机总是大规模新投资的起点。因此,就整个社会考察,危机又或多或少地是下一个周转周期的新的物质基础。

[49]

加速折旧引起了现有固定资本的贬值,它的价值还没有通过商品的生产和销售而全部回流。如果这种情况大规模地发生,显然会引发危机。正如马克思在第一卷中所说的,它对工人的影响就是以换班和夜间工作的形式来劳动,以在无形损耗还没有冲击自己时就尽可能快地收回固定资本的价值。但是第二卷一点也没有强调“无形损耗”或者其他社会力量(比如那些使固定资本陷入困境的位置变化)导致的固定资本大规模贬值的普遍意义。《政治经济学批判大纲》从历史和理论的角度提到了这一问题。所以我们要靠自己来探索这些意义。

马克思说,普遍的危机(显然,资本遭受了价值损失)也许是更新、补偿现存的固定资本的好时机。这个观点需要进一步的论述。危机中,很多现存的固定资本处于闲置、贬值的状态(资本利用率非常低),所以有货币贮藏的资本家或许就会抛弃现存设备来进行更新(尤其是因为新固定资本的花费比较低)。在公共政策领域的一个近期的实例是由联邦政府在2008年启动的所谓“旧车换现金”计划。消费者在旧车还没废弃时被给予现金,让他们买新车、弃旧车。这样做的目标是活跃汽车市场,促进汽车产业的繁荣。对加速折旧的税收减免是另外一个影响固定资本的更新和再投资的公共政策因素。20世纪80年代罗纳德·里根总统在位时实行过。这是对大量现存的和新的固定资本进行加速折旧的公共补贴。事实上,这实际上补贴了资本向美国南部和西部的运动以及东北部和中西部的去工业化。当然,这样做是否具有更普遍的“有效性”,取决于新的技术可能性和区位可能性的存在。在美国,20世纪30年代是技术和制度更新在危机条件下发生的显著时期,结果形成了一个完全不同的固定资本投资模式(以汽车、电气化以及加州的开发为基础),它在二战后为美国带来了繁荣。它“也是下一个周转周期的新的物质基础”。在当前萧条的情况下,是否存在相似的固定资本投资环境的重组过程呢?如果存在,那在哪里?中国吗?马克思的相关理论值得我们进一步的研究。

马克思危机形成和解决理论的这些方面的普遍意义,很少出现在马克思主义的文献中,尽管有很多相关历史证据:商业周期与新技术浪潮,商业周期与大规模的“无形损耗”浪潮,都以马克思概述的方式出现。生产能力利用率(主要是固定资本)被看做是经济健康的一个重要指标。人们只要看看中国应对2008—2009年危机时的大规模固定资本投资,就可以明白这些关系是如何重要。另一方面,我们可以看到下面这点是多么必要,“必须不断地有超额生产,也就是说,生产规模必须大于单纯补偿和再生产现有财富所必要的规模——完全撇开人口的增长不说——以便掌握一批生产资料,来弥补偶然事件和自然力所造成的异乎寻常的破坏”。[50]尽管马克思这里主要考虑的是地震、海啸的影响,但没有任何理由不将这个见解扩展到分析中国2009年经历的出口市场萎缩的情况。中国有大量的剩余资本(就像英国从17世纪到19世纪末那样),所以不需要紧缩(如罗斯托和美国现今的共和党所鼓吹的那样)就能为固定资本的大规模投资浪潮提供资金。然而,就像马克思如此有预见性地指出的那样,这里也有“要依次通过松弛、中等活跃、急剧上升和危机这几个时期”[51]的周期性危机的“物质基础”。事实上,在资本主义生产方式的中心领域,各式各样固定资本(包括固定在土地上的大量基础设施)的“无形损耗”能够也确实周期性地通过无数种方式演变成严重的破坏和危机(尤其是资产价值)。马克思指出了这种一般的可能性,但没有深入阐述,这在我看来是个遗憾。马克思提供了一些有建设性的想法,也给我们留下了大量要做的工作。

固定资本和价值理论

在马克思主义经济学和资产阶级经济学中都存在如何给固定资本估值的争论。这是一个非常棘手的难题。马克思为我们提供了三种方法。首先,他从直线折旧法引出了这个问题。一台机器可使用十年,每年消耗它价值的十分之一,直到它的价值全部实现或者它的使用价值全部耗尽,此时资本家会用他贮藏的货币购买一台新的机器。第二种给固定资本估值的方式是成本补偿的方式。一台机器在它寿命期内的任何时点的残值都取决于以相同机器替换它的费用。第三,机器的价值取决于相互竞争的资本家在特定生产过程中使用的固定资本的社会平均寿命和一般有效性。在这里,固定资本的“无形损耗”观点和“有效性”或“效用”(尽管马克思不用这个术语)问题占支配地位。技术进步使新机器更便宜和更有效,这会影响已经生产的商品的价值。生产力提高,商品价值就会降低,由于现存固定资本(比如机器)的“效能水平”或“有用性”减弱了,所以它们的社会平均价值也降低了。当商品价值由于生产力的提高(由于可以获得更便宜、更有效的固定资本设备)而猛跌时,个别资本家就不能在市场上收回他的固定资本的全部价值。没有购买者会愿意听我说,“请对我的商品付更多的钱,因为我的年久失修的固定资本还没有折旧完”。

但是马克思没有进一步研究这个关键因素。沉没资本价值问题和固定资本的估价问题还是没有定论。固定资本的估值问题在资产阶级经济学中也是令人讨厌的问题,也被许多人视为马克思主义经济学中的深层问题。特别是,这个问题有时被看作是马克思劳动价值论概念的“阿喀琉斯之踵”。毫无疑问,固定资本的“独特性”确实挑战了劳动价值论中的一些概念的正确性。如果价值被定义为凝结在商品中的社会必要劳动投入,它总是确定了商品的“真正”价值,同时是市场上观察到的“自然”或均衡价格的基础,那么马克思确定某物什么时候是或不是固定资本(消费基金或联合产品情形中的相关项目)的关系性的分析方法就直接摧毁了这整个理论框架。可以很肯定和令人信服地表明,固定资本的流通是不能与这样一个价值理论调和的——这种价值理论认为,价值仅仅是由过去和现在确定数量的劳动时间凝结而成的。但是,在《资本的限度》一书中,我提出这是李嘉图的价值理论,而不是马克思的价值理论:

“马克思经常为了方便把社会必要劳动等同于凝结劳动,但是后者并不包含作为一种社会关系的价值的所有方面。价值,我们回想一下,‘只存在于某种使用价值中’,所以,‘使用价值丧失,价值也就丧失’。这是因为‘商品在能够作为价值实现以前,必须证明自己是使用价值’。因此,‘如果物没有用,那么其中包含的劳动也就没有用,不能算作劳动,因此不形成价值’。”

[52]

现在,出于一开始就指出的原因,马克思不愿意研究供给和需求的特征,当然也不想涉及任何版本的效用论。所以一般假定某物具有或者不具有使用价值。不难看出,固定资本的使用价值是如何在它的寿命期内依赖于它的“有效性”的变化而变化的。更一般的是,我认为“价值不是一个用来描述变化着的世界的固定标准,而是一种社会关系,其核心体现了矛盾与不确定性。因此,在马克思的价值概念和固定资本流通的‘独特性’之间不存在什么矛盾。矛盾内化于价值本身的概念之中”。[53]

有一个有意思的方式可以使所有这些观点更直观,而且马克思确实提到了联合产品理论,但却没有深入研究。在一个周转时间结束时,比如说一年,两个商品被同时生产出来——商品和残余的固定资本(比如,缝纫机)。在周转时间结束时,我可以选择把衬衫和缝纫机都当作商品资本,并实现它们的价值。被使用了一部分的缝纫机在市场上有一个价值。但是就建成环境而言,存在一个问题。很难在二手市场上为整个产业的景观估价。尽管现在有将整个工厂在德国拆卸并运到中国重装的令人惊奇的案例,运输费用可能会严重降低获取这些已经贬值的固定资本的成本。但是,预期的未来价值(这是一种虚拟的资本形式,后面我们会遇到)也可能起作用。因此,买下土地上旧的、部分贬值的固定资本的资本家冒着极大的风险,他们希望直接使用它,或者转换成别的用途(例如,把一个废弃的棉纺厂变成独立产权公寓)。

在对固定资本投资的估值方面——不论新的或者旧的——存在各种各样的问题。有一些针对这些问题的策略,比如有计划地报废或者按年租用固定资本,这样风险就从使用它的生产者身上转到了出租它的所有者(通常只是作为利息回报)那里。在实践中,州政府和当地政府通常会介入,低价提供一些在土地上的固定资本,将某些固定资本投资的负担和风险社会化。

我提到所有这些问题和可能性都是为了说明看似简单的固定资本这一范畴的复杂性。马克思分析了很多这方面的问题,但没有涉及这些复杂性的所有方面。但是,他采用了一种关系性的分析方法,强调了在资本一般的流通和积累过程中,固定资本是如何以流动性和不稳定性的方式发挥作用的。第二卷的未完成性意味着在这个主题上还有很多值得研究的问题,而马克思不愿意采用他之前在《政治经济学批判大纲》和其他地方对这个范畴的论述是让人难以理解的。尽管有这些特殊的缺陷,固定资本各种形式(尤其是移动的和不可移动的)的流通问题以及它的各种关系(特别是和消费基金),构成了马克思对“纯粹状态”下的资本运动规律的批判性研究的重要特征。相关研究使马克思接近了信用制度在固定资本的形成、流通和使用等方面如何运行的问题,也为更仔细地研究信用制度本身是如何在一个纯粹的资本主义生产方式统治下发挥作用的提供了充分的理由。

[1] 《马克思恩格斯全集》,第1版,第四十六卷(下册),第219—220页,北京:人民出版社,1979。

[2] 《马克思恩格斯全集》,第1版,第四十六卷(下册),第210页,北京:人民出版社,1979。

[3] 《马克思恩格斯全集》,第1版,第四十六卷(下册),第210页,北京:人民出版社,1979。

[4] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第244页,北京:人民出版社,2004。

[5] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第250页,北京:人民出版社,2004。

[6] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第176页,北京:人民出版社,2004。

[7] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第214页,北京:人民出版社,2004。

[8] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第176页,北京:人民出版社,2004。

[9] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第177页,北京:人民出版社,2004。

[10] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第177—178页,北京:人民出版社,2004。强调是作者加的。

[11] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第178页,北京:人民出版社,2004。

[12] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第176页,北京:人民出版社,2004。

[13] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第176页,北京:人民出版社,2004。

[14] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第177页,北京:人民出版社,2004。

[15] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第178页,北京:人民出版社,2004。

[16] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第178—179页,北京:人民出版社,2004。

[17] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第179页,北京:人民出版社,2004。

[18] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第181页,北京:人民出版社,2004。

[19] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第227页,北京:人民出版社,2004。

[20] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第248—249页,北京:人民出版社,2004。

[21] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第251页,北京:人民出版社,2004。

[22] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第180页,北京:人民出版社,2004。

[23] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第181—182页,北京:人民出版社,2004。

[24] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第234页,北京:人民出版社,2004。

[25] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第235页,北京:人民出版社,2004。

[26] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第235页,北京:人民出版社,2004。

[27] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第235页,北京:人民出版社,2004。

[28] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第193页,北京:人民出版社,2004。

[29] Henri Lefebvre,The Production of Space (Oxford:Basil Blackwell,1991); Neil Smith,Uneven Development (Oxford:Basil Blackwell,1984); David Harvey,Spaces of Capital:Towards a Critical Geography (Edinburgh:Edinburgh University Press,2001).

[30] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第179页,北京:人民出版社,2004。

[31] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第179页,北京:人民出版社,2004。

[32] W. W. Rostow,The Stages of Economic Growth:A Non-Communist Manifesto (London:Cambridge University Press,1960); M. M. Postan,Medieval Trade and Finance (Cambridge:Cambridge University Press,1973).

[33] 《马克思恩格斯全集》,第1版,第四十六卷(下册),第220—221页,北京:人民出版社,1979。

[34] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第189页,北京:人民出版社,2004。

[35] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第193页,北京:人民出版社,2004。

[36] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第195页,北京:人民出版社,2004。

[37] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第195—196页,北京:人民出版社,2004。

[38] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第197页,北京:人民出版社,2004。

[39] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第182页,北京:人民出版社,2004。

[40] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第185页,北京:人民出版社,2004。

[41] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第187页,北京:人民出版社,2004。

[42] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第187—188页,北京:人民出版社,2004。

[43] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第188页,北京:人民出版社,2004。

[44] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第191页,北京:人民出版社,2004。

[45] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第202页,北京:人民出版社,2004。

[46] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第202—203页,北京:人民出版社,2004。

[47] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第190页,北京:人民出版社,2004。

[48] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第190—191页,北京:人民出版社,2004。

[49] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第206—207页,北京:人民出版社,2004。

[50] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第198页,北京:人民出版社,2004。

[51] 马克思,《资本论》,第2版,第二卷,第207页,北京:人民出版社,2004。

[52] David Harvey,The Limits to Capital (Oxford:Basil Blackwell,1982),Chapter 8; John E. Roemer,“Continuing Controversy on the Falling Rate of Profit:Fixed Capital and Other Issues”,Cambridge Journal of Economics 3 (1979),379—398; Ian Steedman,Marx After Sraffa (London:Verso,1977).

[53] David Harvey,The Limits to Capital (Oxford:Basil Blackwell,1982),215.

上一篇 回目录 下一篇