中文马克思主义文库 -> 参考图书·阶级斗争文献 -> 德国革命中的工人阶级政治(2008)

第七章 里夏德·米勒与苏维埃运动

1918—1919

要想对德国革命及其苏维埃运动进行评价,就不能只看柏林执行委员会的经验。执行委员会由于被夹在独立党和社民党之间而陷入僵局,又遭到了人民全权代表委员会的排挤,最终被中央苏维埃夺走了全国性权力,但整个苏维埃运动却要活跃得多。对战后军队实行民主化,为了建立某种形式的社会主义经济而必须首先对基础工业实行社会化,这些要求得到了参加苏维埃运动的广大工人的赞同,这些工人在工人阶级当中占大多数,而且也包括了社民党的基层群众。本章讲述的就是这个苏维埃运动,以及里夏德·米勒和革命工长组织为了把苏维埃运动变成一个一致而有条理的政治运动而进行的尝试。这些尝试包括发展苏维埃社会主义的政治理论,米勒和他的朋友恩斯特·多伊米希在1919年做了这项工作。

本章还将探讨这些尝试失败——至少是未能实现其最激进的目标——的原因。在米勒和多伊米希发展苏维埃共产主义的理论时,一个广泛的,由军方、资产阶级、国家官僚和社会民主党构成的“秩序联盟”却想彻底消灭苏维埃,确立“正规”议会——国民议会——的权力。在米勒看来,苏维埃是工人阶级的真正代表。而在他的反对者看来,群众动员——它把每一条街道、每一个工厂都变成了议会——是“彻头彻尾的无政府状态”,是政治的反面。苏维埃原本可以成为一种全新的代表机制,但是,它却遭到了由自称代表“人民”的传统精英组成的联盟的反对和镇压。

战争与革命期间的苏维埃运动

苏维埃运动到底是什么?在1917年春季工潮中成立的罢工委员会自称为“工人苏维埃”。1918年1月柏林罢工的领导层也用了这个名字,使全国都知道了苏维埃的原则[1]。里夏德·米勒后来宣称,早在1917年,柏林的革命工长组织就准备“停止民主国家的空话,按照俄国的模式建立苏维埃共和国[2]”。然而,苏维埃制度应该是什么样的,还没有人明白。最后,这些苏维埃并没有按照俄国的模式发展下去,而是形成了一种自发的抵抗组织。苏维埃最初是因为工人运动的传统机关未能应对1914年8月的重大危机才出现的,它成了工人代表自身利益的新方式,无论是社民党还是工会,都再也不能代表反对战争与“国内和平”的工人了。这些苏维埃只是工人运动的民主大会传统的新形式[3]。但在实现和平后,苏维埃的前途就不明朗了。在第一次全国苏维埃代表大会于1918年12月召开之前,就发生了关于德国前途的激烈争论,争论的核心问题是:是要国民议会还是要苏维埃制度?独立党自从1917年起,就成了囊括所有反对战争的社会主义者的组织,斯巴达克斯同盟和革命工长组织也是它的成员;独立党鼓吹苏维埃制度,而社民党却切齿痛恨苏维埃制度,认为它是“无法无天的状态”[4],并强烈要求尽快成立国民议会,只有国民议会才有权制定批准未来的宪法。

苏维埃制度最重要、最著名的拥护者,是恩斯特·多伊米希和里夏德·米勒。米勒的大胆声明,使他成了苏维埃共和国拥护者的象征。在1918年11月19日的一次柏林苏维埃大会上,他断然拒绝召开国民议会,并宣称:“我曾为革命出生入死,我已做好了再次为革命赴死的准备。国民议会是通向资产阶级统治、通向冲突的道路。除非跨过我的尸体,否则别想走这条路![5]”米勒说话一般都比较温和,他很少会做出这样夸张的表态。这番表态使他成了苏维埃共和国拥护者的象征,也使他得到了一个绰号叫“死尸米勒”(Leichenmüller),由于资产阶级和社民党的报刊反复使用这个绰号,它跟了米勒一辈子[6]。这种嘲讽太沉重了。米勒跟李卜克内西不一样,他是一个很朴实的人,与激情是无缘的。经常反对里夏德·米勒的赫尔曼·米勒—弗兰肯谨慎地写道,“米勒完全不是个恶毒的人……当然,就算他对反对者说重话,他的萨克森口音和腔调也会削弱他的攻击力[7]。”所以,米勒在11月19日大会上的强烈表态,表明他认为苏维埃制度是革命的成果,他要坚决捍卫这个成果。

米勒一定是在绝望的驱使下,才做出了他仅有的一次激烈表态的:他越来越发现,尽管他对建立苏维埃共和国满怀热诚,但各个苏维埃却并不赞同他的看法。革命爆发后,人们普遍希望由于战争而分裂的两个工人政党能重新合并。两党重新统一后,就会重新从苏维埃手中接过传统的政治组织任务。毕竟,在战争期间导致工人阶级组织分裂成两类的分歧,在停战之后似乎就变得无关紧要了。然而,期望两党重新统一的人,却在很大程度上忽视了社民党和工会领导层配合资产阶级进行帝国主义战争的立场。他们以为,由社民党主导的人民全权代表委员会会尊重工人士兵苏维埃,并按照工人士兵苏维埃的意愿行动。所以,尽管苏维埃在1918年11月具有事实上的最高权力,但它们却不认为有必要把自己变成长期性的国家政权。

而且,尽管里夏德·米勒、革命工长组织和独立党竭力劝说苏维埃应当变为长期性的国家政权,但他们未能成功。在这样做的时候,他们又表现出了政治上的怯懦。他们害怕德国陷入经济崩溃,所以,尽管斯巴达克斯同盟强烈要求立即夺取政权,但他们并没有这么做,只是宣称苏维埃拥有经济事务与政治事务的监督权。

另外,工人运动由于和平问题而导致的分裂,也掩盖了革命派和改良主义派以前的分野,在革命之前或革命期间,这些分野并没有明显地显露出来。直到11月9日之后,它们才以痛苦的方式显现出来,最终导致了革命的失败。

第一次苏维埃代表大会与议会制的胜利

我们前面讲过,12月16日,第一次苏维埃代表大会在普鲁士邦议会大楼举行,在这次代表大会上,全国各地的工人苏维埃和士兵苏维埃的代表们首次齐聚一堂。它的议程是:革命的未来。里夏德·米勒在大会上致开幕词,并就执行委员会的工作做了汇报,而恩斯特·多伊米希提交了原则性宣言,要求坚持苏维埃制度,将其作为国家的根本体制[8]。

米勒在开幕词中提出了具有先见之明的警告,“在今天和接下来的几天里,在会场里将进行严酷的思想斗争”,而会场里的情绪也确实是炽烈的[9]。不仅如此,会场外的示威游行,频繁来访的、要求大会听取自身的众多要求的代表团,多次使大会中断。论战的主要议题是:未来的德国政体应该采用现行的苏维埃制度,还是国民议会?论战主要在执行委员会和人民全权代表委员会之间展开,尽管两个机关当中都有独立党员和社民党员。但执行委员会已被瘫痪,而在人民全权代表委员会里,只有独立党人巴尔特敢于批评政府无力——或不愿——解决革命的主要问题,比如对工业进行社会化。但巴尔特是人民全权代表委员会里唯一的激进派——他的两个独立党同事迪特曼和哈泽都认为,只有未来召开的国民议会,才能对德国的新国体的基础做出合法的决定。也就是说,革命政府的高官并不打算真正施行革命权力。如此消极地依赖体制的想法,不仅盛行于独立党的上层,在社民党和独立党的普通党员中间也很普遍。比方说,这在第一次苏维埃代表大会的过程中就很明显。工人代表宣称他们拥护工业的社会化,却不愿意在自己的工厂和单位里亲自着手进行这个任务,而是委托给人民全权代表委员会或国民议会。这种期待政府大发慈悲、自上而下地进行革命的想法,是德国革命所面对的最根本的障碍。

米勒在开幕词中用了大量篇幅回击资产阶级报刊对执行委员会的各种指控——篡权、无能与贪污。有人指控他收受了一万马克的贿赂[10]。政治动机如此明显的指控,让米勒深感痛苦。他把整个上午都用在了解释和反驳上,到了下午他才谈到真正的问题,批判了人民全权代表委员会的政策,特别是人民全权代表委员会在12月6日的未遂政变中的作用。米勒对人民全权代表委员会的批判当然是正确的,但是,他的发言异常尖锐,没能把摇摆不定的社民党代表争取过来,只是让斗争变得更加紧张了。于是,捍卫苏维埃制度的任务,就落到了恩斯特·多伊米希肩上,但是他的口才也未能克服独立党与社民党之间的矛盾。最后,绝大多数代表都赞成选举国民议会。在输掉了关键的战斗之后,苏维埃制度的拥护者赢得了“汉堡七条”(Hamburger Punkte),这是由汉堡代表提出的一个协议,它确立了士兵苏维埃在军队中的地位,并剥夺了军官的权力。

在下一次柏林工人苏维埃全体大会上,里夏德·米勒没有掩饰自己的失望之情:“这次中央代表大会是德国的第一个革命法庭,但它却毫无革命气氛。我并不抱多大期望,但我没想到这次大会居然会变成政治自杀俱乐部。”[11]苏维埃运动在政治上走进了死胡同,而对里夏德·米勒个人而言,这是他的政治生涯中的一个艰难的失败,或许是最艰难的失败。此时,左派本来应当停下来好好反省一下,重新确定方向,但事态的发展不等人。

在喧嚣的苏维埃代表大会上选出的中央苏维埃即将从执行委员会手中接管全国性的职责,由于独立党抵制了中央苏维埃的选举,把这个非常重要的机关拱手让给了社民党,让社民党在其中占据了大多数席位,这使得接下来的斗争变得更加艰难了。

里夏德·米勒在第一次全国苏维埃代表大会上发表讲话。

来源:WIKIMEDIA COMMONS与柏林联邦档案馆,Image 146-1972-038-36

摄影师:罗伯特·塞内克(Robert Sennecke)

通往社会主义的道路被堵塞了

圣诞节前夜,政府军用重炮轰击了皇宫和宫廷马厩,那里现在是人民海军师(Volksmarinedivision)的总部。尽管这次冲突是由薪饷纠纷而引发的,但政府企图利用这次纠纷,消灭人民海军师和“红水兵”——他们都是出名的激进革命派[12]。水兵的激烈反抗,和被激怒的柏林人民的声援,阻止了政府军原定的突袭。所谓的1918年血腥圣诞节(Blutweihnacht),是未来的不祥之兆。有史以来头一次,一个自称社会主义的政府动用武装力量镇压革命派,而这个政府的权力恰恰来自这些革命派。但这决不是最后一次。尽管人民海军师没有被消灭,但在由这个事件引发的政府危机中,独立党代表在12月27日退出了人民全权代表委员会,以示抗议。独立党现在退出了政府[13]。

在此之前,独立党内对本党在人民全权代表委员会内的代表的不满情绪就在不断高涨,而斯巴达克斯同盟也在公开考虑脱离独立党。革命工长组织也有问题:在十二月的第二周的一次会议上,他们指责自己派往人民全权代表委员会的代表艾米尔·巴尔特不忠于革命,却拥护艾伯特的政策。他们要他做出选择:要么退出政府,要么退出革命工长组织。巴尔特选择了政府,于是他便在12月21日被革命工长组织开除了。仅仅过了六天,他便跟另外两个独立党代表退出了政府,但革命工长组织重申了开除巴尔特的决定,并拒绝重新接纳巴尔特。在除夕那天,巴尔特想参加革命工长组织的会议,但会议不经讨论就把他给赶走了[14]。就在开除巴尔特那一天,革命工长组织发表公开声明,要求独立党退出政府,重新召开党代会,在党代会上讨论反对社民党及其政府的斗争、以“反议会派”的身份参加即将举行的国民议会选举等问题,这件事加剧了独立党内的权力斗争[15]。

在12月28日举行的独立党大柏林地区组织的会议上,在讨论参加即将举行的国民议会选举的人选时,也出现了明显的反社民党的情绪。恩斯特·多伊米希和里夏德·米勒拒绝同人民全权代表委员会委员、独立党温和派领袖胡戈·哈泽共同参选。他们的批判——包括且不止于批判了圣诞节流血冲突——在大会上赢得了强烈的反响。格奥尔格·雷德布尔也拒绝提名哈泽,他跟米勒和多伊米希一样,拒绝跟哈泽共同参选。雷德布尔和艾米尔·艾希霍恩[16]建议,由柏林独立党左派和斯巴达克斯派共同参选。恩斯特·多伊米希重申,由于哈泽参加了政府,他已经名声扫地,并要求党坚守“革命的原则立场”。

但是,由于一个意外事件,恩斯特·多伊米希和革命工长组织未能把大会争取过来。一个代表公布了党的候选人名单,并声称这是革命工长组织在一次柏林工人苏维埃大会上传播的,上面的人选有雷德布尔、多伊米希、卡尔·李卜克内西和其他“激进左派的代表”,这样一来,革命工长组织似乎是要与斯巴达克斯同盟合作,此举在会场里激起了“强烈的情绪”。自从有人提出同斯巴达克斯同盟合作的建议后,它就是一个充满争议的问题,而且,这样显得革命工长组织好像是在暗中密谋,企图与斯巴达克斯同盟结盟似的。一个发言人质问革命工长组织是否有权提出这样的建议,就连艾米尔·艾希霍恩也都与这个建议保持了明显的距离。因此,大会拒绝了这个建议。这个意外的转折,使雷德布尔、多伊米希和里夏德·米勒转攻为守。最后,艾米尔·艾希霍恩以326票赢得了独立党的提名,胡戈·哈泽紧随其后,得了271票。革命工长组织被孤立了,米勒、多伊米希和雷德布尔没有获得提名[17]。

革命工长组织在独立党内也遭到了排挤,于是,当斯巴达克斯同盟在次日,也就是12月29日那天,在普鲁士邦议会大楼宴会厅举行全国大会,并讨论成立自己的党——共产党时,革命工长组织也对斯巴达克斯同盟产生了兴趣。起初,这个消息让米勒和他的同志们吃了一惊,但他们也进行了讨论:是要参加共产党,还是自己成立一个党[18]。李卜克内西代表斯巴达克斯派,同革命工长组织谈判,邀请革命工长组织参加刚刚诞生的德共,他很想让他们加入新党。然而,说起来容易做起来难。代表革命工长组织参加谈判的是里夏德·米勒、恩斯特·多伊米希和格奥尔格·雷德布尔。讨论一直持续到了1919年元旦早上,而德共成立大会暂时休会,直到下午才重新开始。由于双方长期存在的分歧,谈判没有取得成果:革命工长组织赞成李卜克内西与卢森堡的立场,但德共成立大会上的多数与会者具有米勒所谓的“无政府工团主义—盲动主义心理[19]”。他说的没错:参加这次大会不仅有斯巴达克斯同盟的成员,还有德国国际共产主义者集团(Internationale Kommunisten Deutschlands,IKD,又名“布莱梅左翼激进派”〔Bremer Linksradikale〕)。这个团体鼓吹抵制国民议会选举,反对在主流的社民党工会中开展组织工作,主张建立较小的工团主义工会[20]。这些观点,与革命工长组织关于工会和左派团结的立场是相悖的。尽管德国国际共产主义者集团拥护苏维埃制度,表明它反对资产阶级议会制,但革命工长组织想要利用国民议会选举,进行“反议会宣传运动”,宣扬苏维埃制度。他们不愿抵制国民议会选举,因为这样做等于自我孤立;他们更不愿放弃作为阶级组织的主流工会。

米勒还对斯巴达克斯同盟怀有一些保留意见。尽管双方此前趋于一致,但在除夕那天,他又与李卜克内西争论了起来,并要求斯巴达克斯派放弃“盲动主义策略”,李卜克内西就把米勒称作“《前进报》的喉舌”[21]。可以追溯到革命之前的旧仇怨又爆发了,这些仇怨是出于政治分歧而非个人原因。在圣诞节那天,由于人民海军师遭到了攻击,人们便占领了《前进报》报社,以示抗议,革命工长组织为了避免武装冲突重新升级,便安排了谈判,结束了占领[22]。但是,新成立的共产党中央机关报《红旗报》却把少数人的占领行动说成群众的革命行动,并指责革命工长组织不够大胆。

在元旦那天,革命工长组织向德共代表提交了参加新党的五个条件:在原则上放弃反议会主义;由革命工长组织和斯巴达克斯派平分执行委员会的席位;重新修改斯巴达克斯派的“街头策略”;让革命工长组织参与党报的编辑工作;未来的党名中要删去“斯巴达克斯”[23]。这些条件,表明革命工长组织是不信任斯巴达克斯同盟的。革命工长组织从不认为斯巴达克斯派是可靠的盟友,而德共成立大会的与会者的成分,以及成立大会的各项决定,进一步加剧了双方的分歧。罗莎·卢森堡和李卜克内西——他与革命工长组织的关系一直不太稳定——付出了巨大的努力,使成立大会采取了稍微实际的路线。比方说,在他们的影响下,关于参加社民党工会的争论被搁置了,对议会选举的全面抵制也变成了仅对国民议会选举的抵制。但是,这些妥协还不足以实现团结。革命工长组织的五个条件是不可能被照单全收的,在一片“听听吧!这是什么话!”的喧闹声中,成立大会拒绝了革命工长组织的条件。

李卜克内西便在谈判中贬低革命工长组织,说它只在柏林一带有影响力,它算不上一个真正的组织,只是“一群跟工人有联系的同志组成的松散协会”,雷德布尔与里夏德·米勒的立场“根本不能反映革命工长组织的意见”。同时,他仍给革命工长组织保留了参加德共的机会,赞扬革命工长组织一直以来的合作,并表示希望双方互不信任的状态能够尽快消失[24]。显然,对李卜克内西而言,革命工长组织是很重要的。尽管他们发生了争执——但是,李卜克内西让成立大会休会,以便他同米勒谈判;他直到最后一刻都想把革命工长组织(或者其中的一大部分人)争取过来,这两件事表明,要想成立一个比独立党更左的工人阶级政党,就不能没有革命工长组织的网络。

虽然李卜克内西说了一些妥协的话,但他们表现出了分裂的倾向,遭到了革命工长组织的断然拒绝。最后,失望的斯巴达克斯派把里夏德·米勒贬称为“摇摆不定的人”,把多伊米希贬称为“传教士”[25]。德共成立大会最后通过了另一个决议,把米勒、多伊米希和雷德布尔称为“已经破产的独立党的伪激进分子”,说他们企图破坏革命工长组织与斯巴达克斯派的联盟,并宣称“德共不会被这些捣乱分子影响”[26]。这样的谩骂,以及企图离间革命工长组织与其代言人的拙劣做法,使这两个组织无法继续合作。双方都很顽固,结果都没有得到任何好处。新生的德共仍是个在工厂内没有牢固根基的小党,直到1920年冬天,它与1920年10月分裂出去的独立党左派合并后,这种情况才得到改变。但在当下,光靠激进的空话是弥补不了这个缺陷的。另一方面,革命工长组织也陷入了困境:他们不能与德共合作,他们在独立党内也遭到了孤立,他们也不愿建立第三党,因为这样就会在工人运动内部制造新的分裂。

柏林一月起义

正当左派为了政治路线而进行内部斗争的时候,工人对政府的怨恨马上就要爆发了。血腥圣诞节事件,再加上社会化迟迟没有进展,使工人对执政的社民党是否具有革命意志充满了怀疑。从1919年1月起,人民全权代表委员会企图罢免独立党人艾米尔·艾希霍恩的柏林警察总监的职务,加剧了工人对社民党的怀疑。这个事件最终引发了柏林一月起义,它经常被错误地称作“斯巴达克斯起义”[27]。

这次起义不仅仅是斯巴达克斯派的事情。革命工长组织、独立党和新生的德共于1月5日联合号召举行示威游行,抗议罢免艾希霍恩。他们获得的响应之热烈,超出了所有人的预料。尽管从发出号召到举行游行之间只有很短的时间,但在亚历山大广场上的警察总局外面,仍有几十万人参加了游行。在这种情况下,卫戍司令安东·费舍尔[28]就不能按照原定计划罢免艾希霍恩了。游行的组织者在警察总局里开会,讨论下一步行动,但他们最终没有达成共识,只好决定在晚上再开一次会。

与此同时,几百名急于行动的示威者再次占领了《前进报》报社。《前进报》是社民党的主要机关报,在那些年里,它经常成为人们发泄怒气的对象。它不仅是社民党政府的代表,而且,以恩斯特·多伊米希为首的一批反战编辑在1916年被赶出《前进报》后,这家报纸就开始向右转了,柏林工人至今仍对这件事感到愤怒万分。许多工人都认为,《前进报》是军方从自己手中夺走的,柏林工人占领《前进报》报社,只不过是夺回他们自己的集体财产。

1月5日晚上,革命工长组织、德共和独立党再次开会,会议开始时,他们还是犹豫不决,但是,在宣布《前进报》已被占领的消息之后,讨论就变得更深入了,转向了新的方向。人民海军师的领导人海因里希·多伦巴赫宣称,他的部下以及柏林驻军的其它团队全都拥护革命工长组织,全都愿意用武力推翻艾伯特—谢德曼政府[29]。德共在一月初还反对在柏林草率发动“总政变”,然而,李卜克内西现在却要求立即推翻政府[30]。在前几个月里,斯巴达克斯派和独立党一直在暗中进行着“形式古怪”的竞争:双方争相表现得比对方更激进,现在这种竞争变成了“政治狂热”。米勒回忆道:“每一派都认为自己的路线最革命。每一派都想表现得比对方更有革命热情。既然李卜克内西和皮克支持推翻政府,那么雷德布尔又怎么能提出一个雄心较小的目标呢?[31]”

两个士兵苏维埃提交了报告,批评了多伦巴赫,并警告说,柏林驻军是靠不住的,然而,就连这样的报告也不能使人们回心转意。与会者的无知,让具有军事知识的恩斯特·多伊米希哑口无言,里夏德·米勒写道,多伊米希反对政变计划,但他“只遇到了一个困难”,那就是“大家全都不同意他的意见”。尽管如此,多伊米希仍然坚持认为,在全国范围内,并不存在起义的“政治与军事上的先决条件”,“在柏林发动一次过早的、孤立的行动,只会对革命在更大范围内的发展有害”。但他没能说服他们。在出席会议的约70人当中,只有米勒、多伊米希和另外四个革命工长组织成员发言反对起义,并要求把行动限制在总罢工的范围之内[32]。当然,在行动开始之后,米勒就想尽力减轻它对工人事业造成的损害。

事态的发展,证明了米勒和他的同志们的谨慎是正确的。支持起义的人成立了一个革命委员会,主要由革命工长组织成员组成,尽管革命工长组织的代言人——米勒和多伊米希——反对起义计划。革命委员会搬进了宫廷马厩,这里已经成了人民海军师的兵营。然而,他们在那里并没有受到热烈的欢迎,到了1月6日下午,他们只好回到了亚历山大广场的警察总局。人民海军师的士兵现在宣布,他们不愿意为了艾希霍恩事件而发动政变,在这次冲突中他们更愿意保持政治中立。由于多伦巴赫擅自让人民海军师参加政变,他已于早些时候被人民海军师免去了领导的职务[33]。没过多久,就可以看出起义在军事方面的准备工作是相当糟糕的:尽管工人陆陆续续离开了工作单位,但是,就连宫廷马厩里的红水兵都不愿意参加起义,其它部队就更不可能参加起义了。尽管如此,总罢工还是在1月6日全力发动了。

在1月6日那天,独立党只有米勒和多伊米希两人出席了执行委员会的例会[34]。米勒解释说,“由于革命事件”,他的同志们未能出席例会,并建议推迟例会。社民党的委员们拒绝了他的建议,米勒和多伊米希未能阻止执行委员会通过反对占领《前进报》、认可罢免艾希霍恩职务的决议。米勒试图挽救局势,他回忆道,社民党“一直以来都保持着善意的合作,而刚刚通过的决议”简直就是“火上浇油”。米勒认为,在接下来的几天里,执行委员会必须充当调停人,因此应当保持中立。然而,社民党的代表们并不这么想[35]。

执行委员会的下一次会议在1月8日举行,在这一天,工人正在报社区同政府军战斗,因为在占领《前进报》报社之后,工人又占领了另外几家报社和印刷厂。然而,革命派的影响却局限于几个街区之内。尽管总罢工成功举行了,在刚开始的时候,柏林工人阶级似乎是赞成更换政府的,但是,领导一月起义的革命委员会却未能夺取政权。这次跟11月9日不一样,并没有制定起义计划,也没有跟工厂和单位里的工人达成行动的协议。起义的领导人没有明确的目标,而且还发生了分裂,军队也没有站在革命派一边,而柏林群众尽管是彻底革命的,他们或许不想要武装起义,但却愿意通过革命罢工来搞垮政府,然而,他们在等待指示,却什么也没等到。可是,由于战斗吸引了所有人的注意力,没有人去领导罢工,结果罢工很快就垮掉了。由于缺乏组织、缺乏计划,在罢工中没有产生出一个真正的对立政权[36]。

在这种混乱的局面中,二次革命几乎是不可能胜利的,于是,革命派很快就与政府开始谈判。然而,执行委员会并没有参加谈判,因为执行委员会里的社民党代表们拒绝授权,不让执行委员会正式代表革命派参加谈判。执行委员会里的独立党代表——保尔·埃克尔特、格奥尔格·雷德布尔、海因里希·马尔赞和奥斯卡·鲁施[37]——代表独立党参加了谈判。然而,谈判没有取得任何成果:社民党领导层根本不想通过谈判结束冲突。它站在军方一边,而军方只想用武力粉碎起义。

尽管里夏德·米勒认为,在执行委员会里,结束流血冲突是“我们目前必须进行的最重要的工作”,但是,力量的对比关系却迫使他在执行委员会的会议上只能充当中立的调停者。更糟糕的是,执行委员会里的社民党代表现在只让执行委员会讨论组织问题——比方说,不稳定的财政状况,或是印刷小册子之类——而米勒只能配合他们,因为这样他们就不会通过更多的反对起义的决议了[38]。每当马尔赞、鲁施等人想让执行委员会表明立场、做些别的事的时候,米勒——作为执行委员会主席,他仍认为自己必须继续坚守岗位,维持执行委员会的工作——就是被这种局面搞得最困窘的革命领袖。所以,在第二天——1月9日早上,执行委员会讨论了更多的“业务”问题:为工人苏维埃选举提供资金、使用执行委员会的正式车辆、以及女仆、烟囱清洁工和洗衣店司机在苏维埃制度中的正确地位[39]。

对紧急政治问题的讨论,转移到了柏林独立党工人苏维埃上,它是由所有隶属于独立党的柏林苏维埃代表组成的会议,1月9日,它召开了一次特别会议。这次会议上进行了激烈的争论,不少工人苏维埃委员坦率表达了他们的不满。有些代表明确表示,起义计划并没有问过他们的意见,他们对此感到很生气。有个工人抱怨说,这就好像有人把这样一个抉择强加给他:“要么跟我们一块起义,要么滚一边去”。其他人指出,虽然有人对他们说,“我们有很多武器”,但是他们一连等了几天,连武器的影子都没看见。与会者批评了草率的起义计划,一个叫施塔尔贝格(Stahlberg)的工人指出,“根本没人来领导,谁喊得大声,谁就能发号施令”,而另一个没有留下姓名的人反驳说,“人们总是喊着要有领导,这只能说明群众还没长大”,这也暴露了革命的稀里糊涂。

多伊米希和米勒再次明确表示,他们在原则上反对整个起义计划。米勒说,尽管二次革命的时机或许已经接近成熟,但目前的事态发展是“拔苗助长”,注定要失败。他现在宣称,目前的情况完全就是“被打得鼻青脸肿落荒而逃”[40]。跟1月5日晚上不同的是,这次只有很少的人不同意他们俩的意见。只有马尔赞赞成中断同政府的谈判。他认为,应当举行一次时间较长的总罢工,加强工人的立场,然后再开始同政府谈判。会议上没有人支持他的意见,大多数与会者都相信起义已经失败了。

马尔赞还汇报了同政府谈判的结果,但他也没有多少可以说的。政府一心一意要镇压起义,它直接拒绝了革命委员会提出的一切条件。政府甚至还要成立“民防军”——其实就是反革命民团——来镇压起义。马尔赞讽刺地指出,这确实是“社会主义国家的一个真正的里程碑”:“昨天,他们用实行戒严来威胁我们。我们一直以为只有资本主义国家才会使用这种措施[41]。”

社民党向市民发出的呼吁,也暴露出了两个工人政党之间的鸿沟是何等之深。一个党的党员想把革命继续进行下去,建立苏维埃共和国,另一个却公开号召市民拥护资产阶级,镇压革命工人。里夏德·米勒希望,社民党向资产阶级表忠的姿态,能让独立党的鼓动获得成功,这样的话,“下次我们就能克服我们现在遭到的打击”。然而,他现在仍然坚持自己的批评意见:尽管他相信,群众左倾的趋势会“一日千里”,艾伯特和谢德曼不出一个月就要下台,但是,目前根本没有革命形势:“强行发动这次行动的那些人忘记了这样一个事实:柏林劳动群众仍在追随谢德曼之流。我们不能回避这一点。”恩斯特·多伊米希显然是对阶级觉悟的现状感到很灰心,他补充道:“就算得到了一小批人的支持,我们在国内仍然是孤立的。目前,我们只是小资产阶级和农民群众的单调的灰色泥沼中的一个小小的少数派”,他简洁地表达了他对起义的看法:“革命不是靠写个成立新政府的宣言就能完成的[42]。”

1月10日,执行委员会又开了一次会。政府和起义工人之间仍在进行着毫无成果的谈判,对左派的打击仍在继续,而被社民党控制的中央苏维埃——它在1918年12月成立后,就接管了原先由执行委员会承担的全国性职责——一如既往,什么事都没有做。1月8日,政府表明了立场,它向“市民同胞们”宣布,“只能用暴力回击暴力”,必须彻底粉碎斯巴达克斯派的“恐怖统治”,还恶狠狠地威胁说“算账的时刻就要到了”。特别值得一提的是,政府的宣言是写给“市民同胞们”的,而不是写给工人阶级的,而且它是由“帝国政府”(Die Reichsregierung)发布的,而“帝国政府”是德意志帝国政府的称呼[43]。在独立党代表退出人民全权代表委员会后,“人民全权代表委员会”这个名字马上就停用了,现在,就连“德意志社会主义共和国”这个国号也没人用了。政府在形式上和实质上都已彻底摆脱了革命。

总司令古斯塔夫·诺斯克准备动用重炮,就好像是要把事情做绝似的。对于政府的威胁,革命委员会的回应是号召武装起义。这样的号召根本没有半点效果,原因很简单:大多数工人虽然反对政府,却不愿参加武装斗争。无论是革命派还是社民党,都不能把他们争取过去。然而,在1月9日的一次游行中,群众要求所有对“手足相残”负有责任的领袖辞职,包括雷德布尔和李卜克内西在内。在次日的独立党柏林工人苏维埃会议上,也有人提议,如有必要,“就要在没有领导的情况下结束这场手足相残”,在另外一些会议上,也通过了类似的决议[44]。1月6日的热情和急于行动的情绪,变成了对社民党和斯巴达克斯派双方的领导层的愤怒。就像在11月10日布什马戏场大会上表现出的那样,工人阶级的绝大多数要求各个社会主义政党彻底地重新统一起来[45]。像米勒和多伊米希这样的人物没有因为起义而名声受损,对于这种重新涌现的对团结的渴望,他们原本可以在政治上加以利用,并通过政治手段罢免艾伯特和诺斯克。然而,正在发生的流血冲突破坏了这种可能性。

政府决心让事态升级。占领《前进报》报社的起义者派了七个代表同政府谈判,政府军逮捕了他们,把他们带到兵营里枪杀了[46]。然后,政府军在重炮的掩护下强攻《前进报》报社,并占领了整个报社区。起义的另外一个重要地点——亚历山大广场的警察总局也在同一天晚上失守,到了1月12日早上,起义被彻底镇压下去了。

政治谋杀、士气低落与革命工长组织的瓦解

1919年1月15日,军队绑架了罗莎·卢森堡与卡尔·李卜克内西。虽然艾米尔·艾希霍恩逃到了布伦瑞克,但卢森堡和李卜克内西却不愿离开柏林,他们躲了起来。这个决定是个致命的错误。1月13日,《前进报》发表了一首讽刺诗,号召杀死卢森堡和李卜克内西,而保皇派的近卫骑兵师(Garde-Kavallerie-Schützendivision)站出来执行了这个命令[47]。士兵从卢森堡和李卜克内西的藏身处抓走了他们,经过柏林动物园,带到了设在伊甸饭店(Hotel Eden)的近卫骑兵师师部。卢森堡和李卜克内西在伊甸饭店遭到了毒打,最后“在逃跑时”被枪杀。李卜克内西的遗体被当作“无名尸体”送到了停尸房,而罗莎·卢森堡的遗体被丢进了兰德维尔运河(Landwehr Canal),几个月后才找到[48]。

李卜克内西的遗体很快就被辨认出来,他在可疑情况下死亡的消息传到了执行委员会会议上。执行委员会秘书克莱尔·卡斯佩尔回忆道,“里夏德·米勒立即中断了会议,宣读了我交给他的消息。当即成立了一个委员会,由三位同志组成(里夏德·米勒、保尔·埃克尔特、保尔·维格曼[49])。他们马上赶去停尸房。在早上,卡尔·李卜克内西被送到停尸房的消息刚一传开,就有人在那里举行游行了[50]。”作为执行委员会主席,里夏德·米勒现在不得不承担起一个令人悲伤的任务:确认柏林停尸间里的那具尸体是不是李卜克内西。当委员会返回执行委员会会议时,一个社民党代表弗里茨·布罗拉特(Fritz Brolat)询问那具尸体是不是李卜克内西,在得到肯定的回答后,他说,“像他那样搞煽动,死得活该”。克莱尔·卡斯佩尔失去了控制:“我被他的无礼气得无法自控,我跳到他面前,打了他一耳光,气愤地大喊:‘是你们杀死了他!都是你们的错![51]’”

一月起义失败后,革命派遭到了残酷的报复。他们被彻底打败了。军队在柏林实施了戒严。德共被取缔了,它还失去了领袖。格奥尔格·雷德布尔被抓走了,被无限期关押。同时,柏林工人阶级基层群众充满了愤怒、幻灭和无助的情绪。在1月18日的独立党工人苏维埃会议上,这些情绪主宰了会场,并使会议通过了一个决定:在采取“大规模行动”之前,一定要征求各个工人苏维埃的意见[52]。但是,这并不能振奋群众的精神,一些代表报告说,他们单位里的工人彻底垮了,完全丧失了斗志。就连代表们也士气低落,出席会议的人非常少。恩斯特·多伊米希评论道:他知道自己“很熟悉革命史”,他认为“我们刚刚目睹的这场革命真是前所未有的糟糕……我们的俄国同志日以继夜、不知疲倦地工作,而在我们这里,人们却接二连三地消失了,这副样子真是太悲惨了。”他说了一句话,“有时我真想怒吼”,然后就撤回了原定在会议上发表的报告,这次会议就这样草草结束了[53]。

起义的失败,沉重地打击了革命工长组织的士气。革命委员会的大多数委员都是革命工长组织成员,而他们再也没能从这次打击中恢复过来。里夏德·米勒声称革命工长组织的声誉在1919年1月遭到了严重的损害,作为一个团体,他们事实上已经瓦解了[54]。尽管革命工长组织的许多成员继续在执行委员会、工人苏维埃全体大会和后来的企业代表会中心(Betriebsrätezentrale)里密切合作,但主动权已经转移到了独立党工人苏维埃手中[55]。

建立苏维埃社会主义的理论

尽管左派遭到了全面惨败,但米勒和多伊米希仍未放弃。他们预计,在1919年1月19日举行的国民议会选举中,资产阶级政党将会获得大多数席位,社民党与独立党加在一起也无法获得过半席位[56]。由于柏林刚刚发生过起义,对于这样一个政府来说不够安全,所以国民会议就在魏玛召开。在魏玛,两个社会民主主义政党在起草新宪法的过程中,仍然要依赖同天主教中央党之类的资产阶级势力达成的协议。

米勒和多伊米希现在试图重建苏维埃运动。在柏林苏维埃全体大会上通过了一个决议,提醒人们注意,在国民议会中,反对苏维埃的政党占据了大多数席位,并要求召开第二次全国苏维埃代表大会。里夏德·米勒向全德国所有的工人苏维埃和士兵苏维埃发出这个要求,请求它们提供信息和意见[57]。此举收到了广泛的回应,迫使中央苏维埃——尽管它在社民党的控制下完全无所作为,但它仍是苏维埃运动的最高机关——决定在1919年4月召开第二次全国苏维埃代表大会。

但是,米勒和多伊米希最关心的,还是为工人苏维埃建立一套系统的理论。迄今为止,监督企业的权利和对基础工业实行社会化,都是苏维埃运动的最低纲领,但是,除了这两项要求之外,其它方面都很不明确[58]。讨论苏维埃前途的论坛,最终变成了《工人苏维埃》,它是多伊米希在1919年2月创办的报纸,他在《工人苏维埃》上首次提出了苏维埃制度的长期性制度设计[59]。这么做是因为:无论是关于1905年群众罢工的讨论,还是马克思关于巴黎公社的著作带来的启示,都未能产生出一套行之有效的苏维埃理论。就连以基层民主为方针的无政府工团主义,在如何具体组织非资本主义生产方式这方面,也是模糊不清的。

在接下来的一年里,多伊米希和米勒直接根据工人苏维埃的实践,发展出了一套“纯粹苏维埃制度”理论[60]。比方说,在1919年1月17日的大柏林工人苏维埃全体大会上通过的《关于工人苏维埃的任务与活动范围的指导方针》,就极具开创意义[61]。米勒和革命工长组织做了各种各样的尝试,试图把苏维埃的体制统一起来,使其系统化,并提出一个向社会主义过渡的纲领,这些就是他们在这个过程中所做的思想澄清工作产生的成果[62]。米勒和多伊米希继续发表他们的理论成果,不仅发表在《工人苏维埃》上,印成了小册子[63],并且还发表在其它刊物上。他们想要普及苏维埃制度的概念,并驳斥所谓苏维埃就等于“布尔什维克一般的混乱”的空洞指责。

“纯粹苏维埃制度”并不是要让议会民主变得更完善,而是要取代议会民主[64]。而且这种苏维埃制度中也没有老板们的位置:它是纯粹的工人苏维埃制度。在冲突不断的1919年,纯粹苏维埃制度成了最有影响力的苏维埃模式,这部分是因为大多数社民党政客要么彻底拒绝接受苏维埃制度,要么坚持必须让老板参加苏维埃。而德共正好相反,它强调必须夺取国家政权,并把详细的苏维埃制度设计斥为“图式主义”(schematism)。

按照米勒与多伊米希的设想,苏维埃制度是工人斗争在三个连续的阶段中所采取的形式:首先是在资本主义内部的阶段,然后是向社会化转变的阶段,第三个就是建立理想的社会主义计划经济的阶段。它并没有把社会主义理想与斗争组织分隔开来;不如说,革命组织应当预先想好解放的目标。在苏维埃组织自下而上的斗争中,工人可以学到资本家用来统治工人的知识,再利用这些知识进行自主的自我组织,通过自主的自我组织,苏维埃就能根据未来的计划,逐步管理整个经济。

米勒和多伊米希按照马克思与恩格斯的精神,把自己的苏维埃模式看作是民主的激进形式,又是一种无产阶级专政,这里的无产阶级专政应该理解为“工人阶级的阶级统治”。它跟列宁主义的国有化概念和社会民主主义的国有化概念都不一样,它的中心思想是工人自我管理。它对无产阶级的定义是经济上的:只有从事对社会有用的工作、并且不通过异化劳动剥削他人的人,才能入选苏维埃,这个定义显然包括知识分子、办公室职员、工程师、公务员等“脑力劳动者”。无论这个定义有什么优点,我们或许应当指出:尽管确实有白领职员和专业人员以“民主派”党团的身份参加了苏维埃组织,但他们中的大多数人并没有被社会主义目标争取过去[65]。

这个苏维埃模式由经济性工人苏维埃制度和政治性工人苏维埃制度组成,两者是平行的:前者由工作单位选出,后者由按照地理划分的选区选出。按照他们的设想,政治性工人苏维埃制度是一个金字塔型的结构,由市镇苏维埃、地区苏维埃、全国苏维埃代表大会和中央苏维埃组成。这些苏维埃将取代传统的政治组织,比如市议会、邦政府和全国政府之类的机构,一切与生产没有直接关系的问题都由它们来决定。经济性工人苏维埃制度是由企业苏维埃、地区行业苏维埃、各地区总经济苏维埃、各行业全国经济苏维埃组成,最上面的是全国总经济苏维埃。人数超过100人的苏维埃机关,比如全国经济苏维埃和各行业全国苏维埃应当成立管理委员会,使它们不致于因为过于臃肿而丧失行动能力。整个苏维埃制度的最高权力机关是中央苏维埃,它是经济性工人苏维埃制度和政治性工人苏维埃制度的顶点,一切经济性苏维埃和政治性苏维埃都必须服从它。

因此,“纯粹苏维埃制度”模式要求苏维埃承担政治权力和经济权力。它还要求把德国改造为联邦制国家,把德国按照经济划分成不同的区域,比如大柏林或鲁尔,而不是按照早已被人遗忘的封建时代的划分邦国的理由,分成普鲁士或黑森—拿骚之类的区域。另外还要废除议会制度。执行权和立法权不再分割开来;只有政治上和经济上的自我管理。

只有政治苏维埃制度和经济苏维埃制度中的较低层次——比如企业、市镇、行业和地区一级的苏维埃是通过直接选举产生的。较高层次的苏维埃是由下级苏维埃通过间接选举产生的。为了避免出现某个工厂或企业的利益与人民的总体利益相冲突的情况,工作单位要由该单位的苏维埃和地区行业苏维埃共同管理。引入间接选举,可以当作是米勒和多伊米希向效率做出的让步:较高层次的苏维埃代表整体经济的利益,汇聚专业知识,协调整体经济;而某个工作单位的具体利益则由较低层次的苏维埃去维护。

但是,为了避免官僚化,避免形成等级制度,从上到下的一切苏维埃都必须通过选举产生,并且可以随时召回。这种苏维埃模式的两种基本制度分别是以地区和生产单位为基础的,这样一来,就不需要政党政治了,在理想情况下,甚至连工会都是多余的。但是,在这种苏维埃制度得以确立之前,米勒和多伊米希坚决要求所有拥护苏维埃的社会主义者都必须参加社民党工会,争取让这些工会支持苏维埃事业。他们还特意要求把他们的苏维埃制度写入独立党的纲领。这是他们跟工团主义者的不同之处:工团主义者要求立即退出主流工会,建立自己的基层工会,还从根本上拒绝政党[66]。米勒和多伊米希的“纯粹苏维埃制度”提供了这样一种架构:由于它的基层民主的制度设计,所以它能够避免过度的集中;同时,它又试图通过广泛的协商与调节,消除由于各地区的本位利益及单个企业的“产业利己主义”而可能导致的经济上四分五裂的局面。他们追求的,是一条介于无政府工团主义模式的绝对联邦主义,与社民党和布尔什维克所构思的集中制国家之间的道路[67]。

米勒与多伊米希提倡的这种模式,其缺点在于:按照地理区划产生的苏维埃(比如柏林市工人苏维埃),与按照企业产生的经济性苏维埃之间的关系不够明确[68]。特别是在中层和高层,经济决策和政治决策之间并没有明显的界限。制定经济计划的机制和过程应该是什么的,或是如何调节需求与生产,也都没有讲清楚。我们只能猜测,米勒与多伊米希设想的,是在战时经济或大型托拉斯中常见的计划制定过程的一种民主化版本[69]。垄断组织已经在经济中占据了主导地位,而最重要的是,在战时经济的框架内,必需品、资源和生产都被纳入了几乎无所不包的计划,所以,人们对于计划经济的可行性也就没有多少怀疑的余地[70]。因此,那些贬低苏维埃制度的人也说不出市场在调节生产和消费这方面有什么优越性。于是,他们就攻击这种苏维埃模式的激进民主要求是会造成“混乱失序”的处方。

尽管多伊米希和米勒试图提供一种非常细致的模式,以此来反驳一切可能的批评,但是,未来的社会主义经济在实践中是怎样运行的,依然存在大量问题,而他们的方案无法为一切问题提供答案。比方说,政治性苏维埃与经济性苏维埃之间的关系仍然模糊不清,怎样制定生产计划才能满足消费者的需要,这个问题也根本没有得到解答。这些缺点不能完全消除,它们只会让人们看到:工业资本主义社会的经济结构与政治结构是截然分离的,两者之间的相互关系又是非常复杂的,所以,要对工业资本主义社会实行社会主义改造,使其既能满足物质需求,又能确保民主机制的顺畅运转,是非常困难的。

除了上面提到的这些问题之外,他们提出的苏维埃模式在民主方面也有严重的局限性:问题并不在于它刻意剥夺了老板们的选举权——这正是工人苏维埃的全部政治意义所在——而在于这种苏维埃制度中没有家庭主妇和失业工人的代表。因此,它不仅排斥了以前的统治阶级,而且还排斥了劳动群众中非常重要的一部分人。它在民主方面的另一个局限是:较高层次的苏维埃是通过间接选举产生的,所以,仍有可能形成一种苏维埃官僚等级制度。

这些局限性不是他们的苏维埃理论所独有的,其它苏维埃理论也免不了这些局限性,它们往往会诱使人们得出这样的结论:苏维埃制度本身就是无法实现的空想。这样的判断忽视了一个事实:资本主义起初也只是一种简单的模式,它用了几百年的时间,才演化成了现今的自由民主资本主义,而且它现在仍然饱受各种问题困扰。对各种苏维埃理论的负面评价,常常会声称激进民主制度缺乏效率。然而,苏维埃的自我管理,不仅为工人的解放、而且也为更有效率的工作安排和决策机制提供了巨大的潜力,而资本主义这样的等级制度,往往会使工作安排与决策机制变得充满官僚主义而又支离破碎。因此,就连当代的新自由主义资本主义,也不得不同这些问题作斗争,并企图通过“扁平化的等级制度”(flat hierarchies)、小组协作(group work)等方法,把工人的创造力直接引入工作流程之中。然而,在新自由主义资本主义的背景下,这些尝试很快就会同资本积累的需要(这与有效地满足人的需求是完全不同的)发生矛盾,不可能产生真正的自我管理。因此,尽管米勒与多伊米希的苏维埃思想有种种缺点,但它对后人依然是有意义的。

他们的苏维埃模式的最大优点,可能就是它并不认为计划经济与自我管理是相互矛盾的。恰恰相反,真正的工人自主,是两者的基本前提。在社会民主党和共产党的计划经济概念中,都没有把“解放”放在中心地位。只有工人运动中的第三大主要流派——无政府工团主义才积极拥护生产者的自我解放。尽管无政府主义在德国一直是个很边缘的运动,但在1918—1919年,它却以革命工团主义的形式获得了可观的影响力,特别是在鲁尔地区。然而,米勒与多伊米希的苏维埃模式与工团主义的方案有一个重要区别:它高度依赖调节——地区性的苏维埃与全国经济苏维埃致力于协调各方面的利益,使跨地区的计划成为可能。与之相反,当时大多数的工团主义者—联邦主义者在讨论中,都没有考虑到全面地组织社会生产——用马克思的话来说,就是他在批评普鲁东时所说的“社会的总体劳动组织”。

“纯粹苏维埃制度”主要不是对无政府主义的批评,而是一种与政党—国家社会主义相反的模式,它仍是马克思主义思想中的一些重要的、非正统的流派的起点。比方说,“西方马克思主义”创始人之一、二十世纪六十年代学生运动的启发者之一卡尔·科尔施[71],曾在1919年为《工人苏维埃》撰稿,并在自己的著作中采纳了米勒的苏维埃模式[72]。如果科尔施没有参加苏维埃运动的经验,就不会得出他后来的、广为流传的对集权马克思主义的批评。后世的一些历史学家和政治学家,比如迪特尔·施耐德、鲁道夫·库达、和彼得·冯·奥尔岑等人,为了改革和扩展六十年代的德意志联邦共和国的共同决策模式[73],也自觉地分析了米勒的苏维埃思想[74]。虽然这些革新苏维埃制度的尝试至今仍是学术讨论与政治讨论的一个主题,但是,由于缺少必要的政治力量,它们未能获得更广泛的听众。

“纯粹苏维埃制度”是当时的苏维埃运动中最有影响的模式之一,因此,在那个时期,米勒与多伊米希的思想,在传播范围和影响力这两方面也达到了顶点。然而,哪怕是在当时,他们的思想在实践中也往往与无政府工团主义纠缠不清,1919年春季的大规模罢工浪潮就体现了这一点。

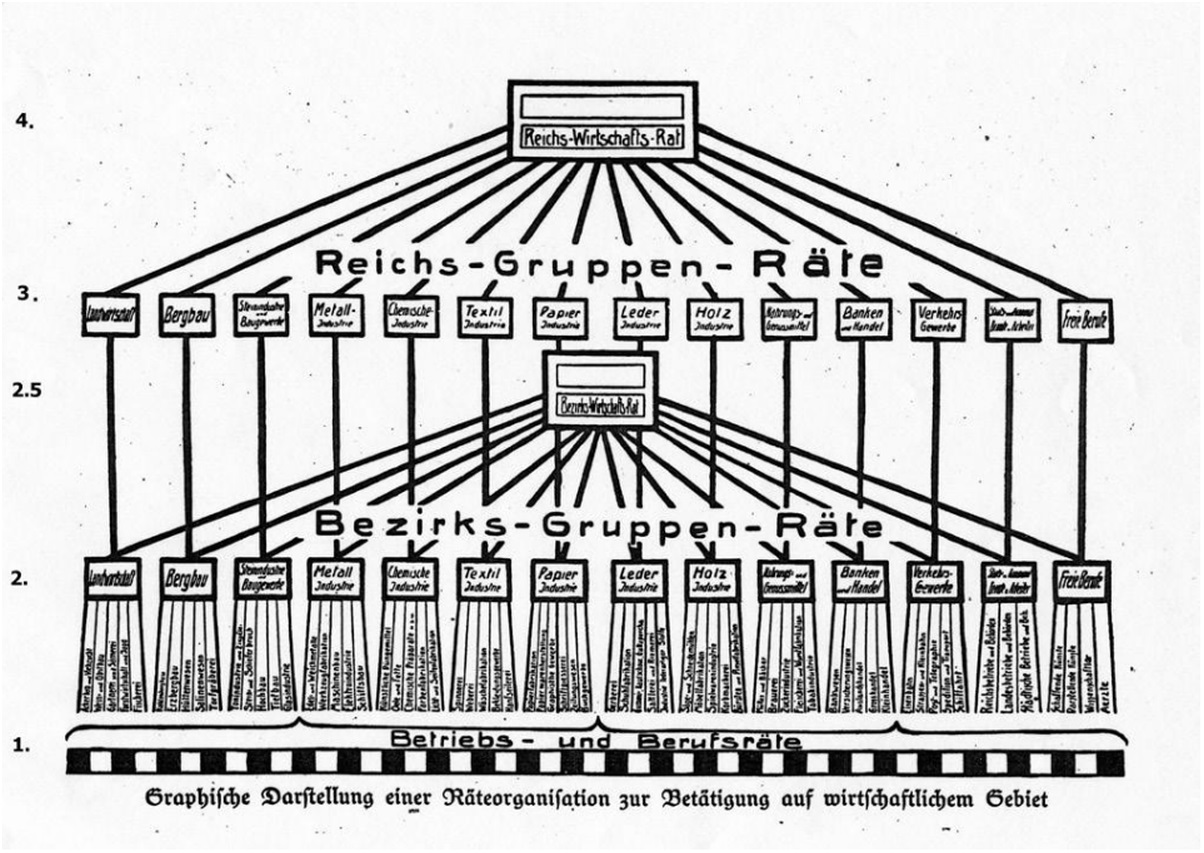

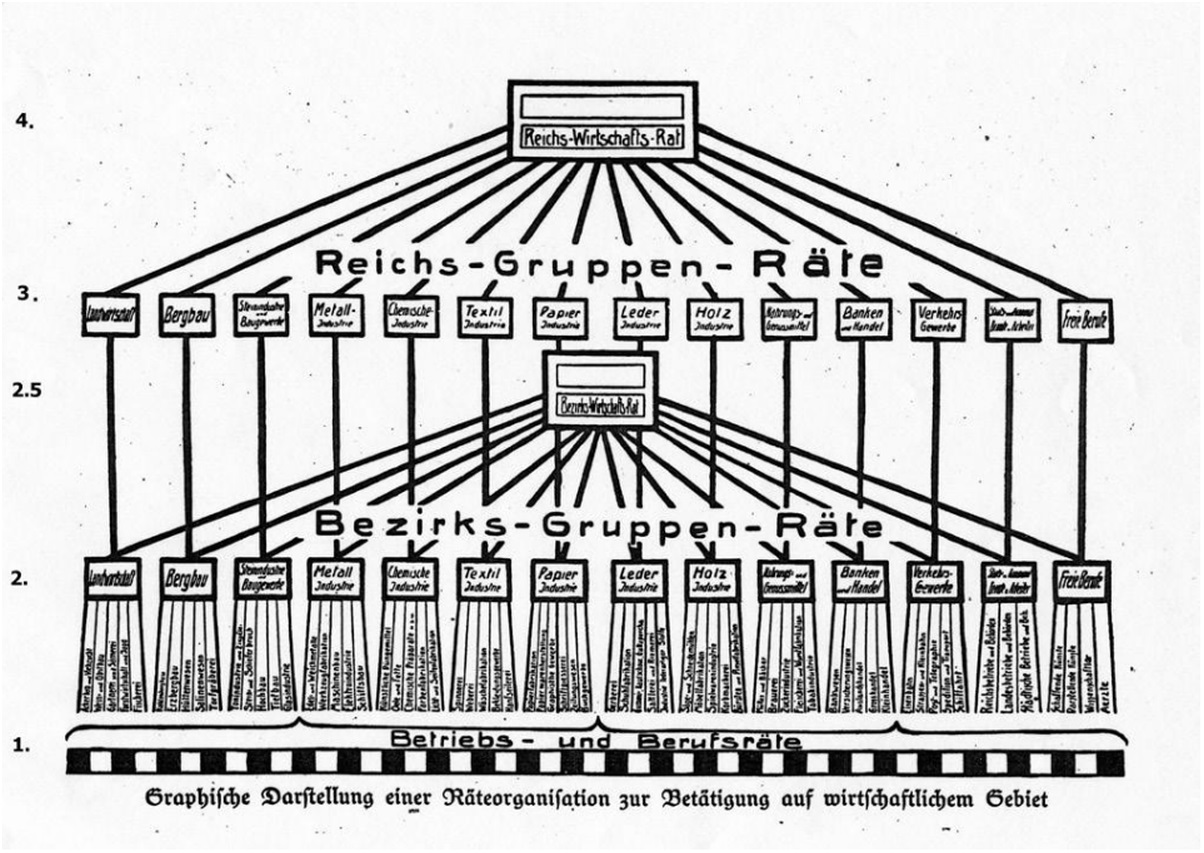

“纯粹苏维埃制度”的示意图,1921年。

摘自:里夏德·米勒,《德国的苏维埃制度》(Das Rätesystem in Deutschland),收录于:I·耶佐菲尔(I. Jezover)主编,《人的解放》(Die Befreiung der Menschheit),柏林,1921年。

纯粹苏维埃制度的概述

(《经济方面的苏维埃组织的示意图》〔Graphische Darstellung einer Räteorganisation zur Betätigung auf wirtschaftlichem Gebiet〕,摘自:里夏德·米勒,《德国的苏维埃制度》〔Das Rätesystem in Deutschland〕,收录于:《人的解放》〔Die Befreiung der Menschheit〕,柏林,1921年。)

这个示意图按照原文翻印,但在本书中为了方便,给各个层次加上了层数。

这个示意图的基础,是第1层的企业苏维埃(Betriebsräte),它们是大型工厂的代表;与专业苏维埃(Berufsräte),它们代表自由职业者与小型企业——几家小单位合并成一个小企业,以便选出自己的苏维埃代表。专业苏维埃代表的是由从事相同专业的几家小单位构成的一个团体,而不只是一家单位。

第2层是地区行业苏维埃,由某一地区的某一行业的所有企业苏维埃选出的代表组成。米勒建议,德国的行政区划应当按照经济划分,而不是按照历史上的邦国划分。

第2.5层是总经济苏维埃(Bezirkswirtschaftsräte)与总政治苏维埃(Bezirksarbeiterrat)。这个示意图中只画出了总经济苏维埃:它是该地区的最高经济机关。第2.5层中的空白格子代表着该地区的总政治苏维埃。总政治苏维埃是另一半苏维埃组织的顶点,不过在这个示意图中没有画出来——区域性工人苏维埃不是按照行业,而是按照市镇和地区选出的。不同行业的经济苏维埃负责制定经济计划,而生产之外的一切问题均由政治性苏维埃决定。

第3层是全国行业苏维埃(Reichsgruppenräte)。它们负责管理全国范围内的某一行业,比如采矿业(Bergbau)或农业(Landwirtschaft)。就像这个示意图中的上层苏维埃一样,这些苏维埃都是由下层苏维埃选出的。

第4层是全国经济苏维埃(Reichswirtschaftsrat),它是全国的经济政府。它上面的空白格子代表全国政治苏维埃,全国政治苏维埃是由各地区的区域性工人苏维埃选出的全国政府。

1919年三月工潮

在1918年12月的第一次苏维埃代表大会上,社民党获得了工人的信任,然而,由于社民党在1918年圣诞夜参加了对人民海军师的袭击,还有卢森堡和李卜克内西在1919年1月遇害,以及社会化始终没有进展,到了1919年初,工人对社民党的信任已经大减。工人的不满越来越强烈,促成了鲁尔地区——德国中部以哈勒为中心的地区——和柏林的总罢工。罢工工人要求承认工人苏维埃,并立即对基础产业实行社会化。然而,罢工工人在空间上和时间上并没有协调一致。尽管他们迫使政府在口头上做出了让步,但他们最后还是被各个击破了。里夏德·米勒和共产党人威廉·科嫩[75]试图给总罢工提供一个全国性的领导层,但他们的尝试失败了。外地的罢工结束时,柏林的罢工才刚刚开始,所以罢工无法产生全国性的影响。这次罢工浪潮只取得了非常少的成果:迫于罢工的压力,政府曾许诺实行社会化,但后来又永久搁置了社会化[76]。

3月3日,柏林工人苏维埃全体大会决定罢工,然后,执行委员会便从柏林工人苏维埃全体大会手中接过了罢工的领导权,于是,里夏德·米勒就走上了罢工的第一线。他现在是实际上的罢工委员会主席,同时又是柏林苏维埃全体大会主席。在罢工期间,柏林苏维埃全体大会每天都要开会讨论行动的进展,并监督罢工委员会的工作。作为罢工委员会的主席,米勒每天都要向柏林苏维埃全体大会汇报。这就是苏维埃运动的实践中的激进民主的又一个例子。作为罢工委员会主席,米勒努力吸引社民党工人参加罢工,建立自下而上的对抗政府的统一战线。另外,就像在1918年1月那样,社民党基层党员已经跟本党的内阁部长产生了分歧,他们正在向左转,而米勒依靠的正是他们的左转倾向。因此,他在柏林苏维埃全体大会上竭力缓和易怒的社民党和德共代表之间的紧张关系,力劝双方采取共同行动[77]。他的努力起初获得了成功:尽管德共没有参加罢工领导层,但从社民党到独立党再到德共和工团主义者,所有工人政党和派别都参加了罢工[78]。这种团结的维持耗费了巨大的努力。有争议的问题不断出现,比如,在罢工期间,有一些社会主义报刊和社民党报刊仍在继续出版,对事变的过程产生了影响,所以,在“总”罢工期间是否应当允许这些报刊继续出版,就成了问题。

米勒一开始还能对付这些障碍,但是,罢工工人的代表们的智慧并不总是靠得住的。柏林苏维埃全体大会的3月6日会议就是这样的一个例子。在这次会议上,德共和独立党坚持要求切断煤气、水和电力供应。这个要求遭到了米勒的反对,并举行了两次表决,但两次都因大多数人赞成而获得通过。更糟糕的是,代表们完全不了解力量对比的真实情况,却开始要求执行委员会接管城市,这让米勒感到更加头疼。他向代表们发出警告:“任何人都有权随时愚弄自己。我为了让这个大会顺利举行,费了九牛二虎之力。可有时候我真觉得撑不下去了。希望魔鬼能有我这样的耐心[79]。”然后他尖刻地指出,代表们就别指望看到明早的罢工委员会通报了:由于停电,执行委员会印不出下一期[80]。

但是,就在他提议休会之前,社民党代表发言了。他们激烈地抗议在煤气、供水和电力行业罢工的决定,他们认为这是不负责任的行为,并退出了会场。这极大地刺激了里夏德·米勒,他一直在努力维护左派的团结,很少会因为挫败而让步。他放弃了罢工的领导权,并宣布:社民党代表终究是工人阶级的大多数的代表,没有他们,执行委员会无权做出影响广泛的决定。柏林苏维埃全体大会应当选出新的主席。

在接下来的几天里,被社民党控制的柏林工会委员会——它起初隶属于柏林苏维埃全体大会——进行了强烈的反罢工鼓动,散发了大量传单,而共产党却拒绝同独立党组成新的罢工委员会[81]。罢工统一战线破裂了,罢工失去了领导层、组织和共同目标。

与此同时,切断基础设施的决定被执行了,然后,政府军占领了城西水厂,重新启动了供水。结果,柏林的豪华的资产阶级城区得到了供水,而工人阶级居住区却得不到。在柏林苏维埃全体大会的下一次会议上,恩斯特·多伊米希激烈地批评了这种情况:“在大难临头时,我们盲目地把所有鸡蛋都放在一个篮子里,而结果就是这样。”“在一个有五万名重伤员躺在军医院的城市里”,不能轻易地切断供水,更何况“城里无产阶级的卫生状况本来就够糟糕的了![82]”

在一片混乱之中,政府军还故意挑起了亲政府民团——自由军团(Freikorps)与共和国卫队[83]之间的武装冲突,在接下来的几天里,武装冲突到处蔓延。自由军团的规模越来越大、装备越来越好,他们以阻止劫掠和稳定秩序为借口,故意让局势升级[84]。公众担惊受怕,不知所措。就连柏林苏维埃全体大会的代表们和里夏德·米勒本人,一开始也不知道出了什么事,他们还以为这些武装冲突与政治无关[85]。这个戏剧性的误解,致使罢工领导层未能发展出任何武装对抗的战略[86]。

3月6日晚上,形势进一步升级,这使米勒反思了他在早上提出的辞职要求,并决定以执行委员会代表的身份领导下一次柏林苏维埃全体大会会议。他对其他执委会委员说:“这完全是个吃力不讨好的苦活,可我们还是得试一试,因为我们不能让一切听天由命。”为了恢复决策能力,在下一次柏林苏维埃全体大会会议召开前,他还试图让各党派进行对话[87]。

在3月7日的柏林苏维埃全体大会会议上,发表了关于罢工工人代表与国民议会及魏玛政府代表的谈判进展的报告。海因里希·马尔赞代表柏林罢工工人代表团发言,披露了一个消息:尽管政府曾表示,它会考虑把工人苏维埃纳入宪法,但它至今仍然拒绝给出任何具体保障。它还以冲突和劫掠仍在肆虐柏林为由,拒绝赦免由于罢工而被捕的政治犯,拒绝解除戒严[88]。政府的“法律与秩序”的立场是非常明确的:罢工工人的政治诉求没有得到承认,而且也看不到镇压结束的迹象。政府对自己的军事优势和罢工的软弱性充满信心,况且柏林之外的罢工已经被打垮了。

经过大量讨论后,恩斯特·多伊米希发表了长篇讲话,解释说:目前形势已经严重恶化,而损害最小的路,就是按照下列条件结束罢工:不处罚罢工工人、释放一切俘虏、让一切被军方占领的工作单位重新开工、让自由军团撤出柏林。多伊米希讲完时,天已经黑了,会议只能在黑暗中继续进行,“因为发电厂罢工了,所以电灯不亮了。”结果会议记录也到此中断,只加上了一个注解:多伊米希的决议“在巨大的愤怒声浪中”获得通过[89]。

接下来,就谈不上有组织的罢工运动了——形势再次滑向了惨败。次日,米勒在召开柏林苏维埃全体大会会议时,对罢工做出了相当悲观的评价:“罢工已经被掏空、被打垮了,再过几天它就会彻底结束。”社民党和柏林工会委员会广泛发表了许多传单,还通过其它宣传方式,反对继续罢工。尽管在前一天晚上“遭到了最肮脏的谩骂”,米勒仍然认为自己有义务公开这些事实。考虑到这些事实,米勒催促大家必须“回去一起工作,让工人保持团结,当时机到来时重新行动。”为了结束冲突,还同社民党总理菲利普·谢德曼举行了电话谈判,他是在二月份被国民议会选为总理的。但是他们也没有做出多少让步:政府拒绝了撤军的要求,保证会赦免国有企业的罢工工人,但除此之外的其它要求都被转交给了其它有关部门决定[90]。

向愤怒的群众宣布这些可怜的成果,是一件非常困难的事,但是,考虑到目前的形势,米勒认为,他至少有责任结束这场在他看来已经没有希望的罢工,而且还要以有序的方式来结束罢工,避免进一步涣散和浪费力量。然后发生了非常激烈的争论。独立党发言人胡戈·阿尔布雷希特(Hugo Albrecht)着重谴责了资产阶级与社民党的报刊把街头的流血冲突说成是政府军同“斯巴达克斯派政变”战斗的做法。阿尔布雷希特辛辣地讽刺说:“我们德国人识字,就得承受这种胡言乱语的折磨。要是我们有一半人不识字,他们就不会向我们撒这种慌了……一个不会读书写字的人,要比一个天天阅读资产阶级报刊上的谎言的人理智十倍[91]。”

共产党人赫尔福特(Herrfurth)愤怒地讲述了三十个自由军团士兵闯入他家搜查,把他家弄得乱七八糟的经过。然后他话锋一转,说到共产党并没有参加这种盲动主义策略,对暴动没有责任。德共确实通过了一个决议,谴责社民党“煽动屠杀的险恶用心”。他们还反对社民党的社会化提案,说这样就等于“国家资本主义”,会让“所有劳动人民都变成资本的奴隶”。然而,德共的决议把罢工的失败归咎于包括里夏德·米勒在内的独立党领导人的“怯懦与企图妥协”。德共指责罢工领导层吸收“谢德曼之流”参加,它没有把社民党的基层群众——他们确实广泛地参加了罢工——同社民党的高层区分开来。许多共产党人并不理解这个事实:尽管社民党的基层群众和未参加工会的工人厌恶街头武斗和暴力,并且相信可以和平长入社会主义,但他们确实是支持社会化的。他们本来是可以被争取过来,参加抵御自由军团的防御性行动的,但他们不会参加进攻性的武装行动。当米勒想要通过吸引这部分工人参加罢工,把这部分工人争取到他的政治阵线一边时,德共却把一切不赞成他们的盲动主义策略的人统统打成“反革命分子”。跟1918年一月罢工不一样的是,1919年三月罢工的组织者甩开了社民党领导层,认真地执行了自下而上的统一战线策略。米勒严厉地回击了赫尔福特的人身攻击:“我们不能让人先参加讨论,然后又宣读《红旗报》的最新社论[92]。”

政治气氛仍然十分紧张,讨论总是转回到戒严、战斗和军方的违法行为上。在赫尔福特看来,就连社民党也无法继续控制自由军团了:“现在全国都被一小撮军人控制着。基尔萨[93]少校可以为所欲为,而诺斯克只能说‘好的’和‘阿门’。这个人应该被关进精神病院[94]。”他说的是社民党国防部长古斯塔夫·诺斯克的副官埃里希·冯·基尔萨。赫尔福特是在暗示:命令军队残酷镇压罢工工人的不是诺斯克,而是基尔萨。与魏玛政府和国防部长诺斯克的谈判失败后,柏林苏维埃全体大会最后不得不在3月8日结束罢工。虽然由于有人要求重新计票,米勒不得不两次举行表决,但最终结果是明确无误的[95]。

但是,表决之后,政府仍然继续镇压,企图消灭左派,战斗仍在继续。被围困的武装工人冒着炮火,在弗里德里希斯海因和克罗伊茨布格(Kreuzburg)坚守了几天:诺斯克军队悍然用重炮轰击居民区。在这些屠杀中有一千多人丧生,其中绝大多数都是手无寸铁的罢工工人。受害者的具体数目至今仍然无法查清,但远远超过了一月起义中的伤亡人数。罢工开始后,古斯塔夫·诺斯克就下令戒严,并允许军队随意就地枪杀任何被当成造反者的人,就连愿意投降的人也不放过。1919年3月的重中之重是歼灭,而不是谈判[96]。革命的人民海军师与共和国卫队的左翼在战斗中被消灭了。他们曾是首都最后的共和国部队[97]。1919年3月6日,正当柏林的战斗还没结束时,魏玛国民议会颁布了一项法律,设立了一支临时性的全国性军事力量,这绝非巧合。这项法律重建了一支拥有传统的纪律、又没有士兵苏维埃的正规军,并在事实上将自由军团合法化[98]。共和国部队被消灭后,保皇派和反动部队就正式成为了新国家的军队。魏玛共和国在诞生之初,就给自己埋下了一个严重的隐患,它后来成了魏玛共和国覆灭的关键因素。

骚动过后

三月斗争结束后,里夏德·米勒给菲利普·谢德曼写了一封公开信;谢德曼现在是社民党籍的国家总理,领导着刚刚选出的德国临时政府。他提醒谢德曼:就在一年多以前,也就是1918年1月的时候,谢德曼还在痛斥戒严是在“散播仇恨的种子”,并坚决地驳斥了让一个铁腕首相通过武力施行统治的反动要求。1918年的谢德曼曾宣称只有“德国人民当中最下贱的渣滓”才会提出这种要求。而1919年3月的谢德曼显然已经变成了这种渣滓,自愿执行前不久还曾被他痛斥的措施[99]。谢德曼在答复中不仅坚决否认了米勒的指控,为实行戒严辩护,因为据说人民海军师已经向共和国“宣战”,所以戒严是不得不实施的必要措施;他还认为罢工本身是合法的,他只反对“趁机四处劫掠”、玷污革命的“犯罪分子”,企图以此来分裂左派[100]。

尽管三月工潮遭到了失败,尽管罢工搞得混乱无比,里夏德·米勒后来仍然认为三月工潮是“德国无产阶级,蓝领工人、白领工人、公务员,乃至一部分中层小资产阶级的最强有力的起义。”它是“〔一次〕在规模上和深度上都是空前的起义。”罢工工人“未能实现他们原先的目标,但是,没有这个强大的人民运动,没有这些斗争,在社会方面就不可能实现丝毫的进步[101]。”米勒对三月工潮的历史性评价是:“延续革命的决定性斗争”[102],这个评价在很大程度上是正确的;只是“社会方面的丝毫进步”是有疑问的:米勒指的是一些让步,比如把“企业代表会”纳入新宪法。然而,这些让步,是在军事惨败之后做出的,而且并不是通过谈判得出的成果,所以,这些让步有多大价值,是很令人怀疑的。然而,米勒至少认为,与罢工工人的革命要求相比,这些让步只是“微不足道的”;其他人似乎完全忘记了这些要求。社民党人赫尔曼·米勒—弗兰肯在他的革命回忆录里对革命的评价,就是一个很好的例子:“革命显著增加了社会保障体系覆盖的人数[103]。”这句话简直像是在1913年写的,当时社民党领导层在日常工作中误以为社会改良就是社会主义,而且它体现了社会民主主义的思想倾向——他们永远也不会理解1916—1919年的革命事件的意义。党的高层相信的是体制的延续性、渐进的社会进步、稳定与秩序。他们对于阶级斗争的想法,就是要恢复阶级和谐,他们厌恶自己无法控制的一切社会斗争形式,比如野猫罢工、工人苏维埃和起义。对阶级和谐的渴望,致使社民党同军方结盟,而军方又利用野蛮的武力和致命的暴力去镇压罢工工人,同时又承诺会恢复秩序与稳定。

1919年4月8日—14日,第二次全国苏维埃代表大会召开了,在这次大会上,三月工潮与政府公开动用暴力的政策,得到了大量的讨论。然而,由于投票制度明显有利于农村地区,社民党再次占据了绝大多数席位,就像去年十二月的第一次全国苏维埃代表大会一样;结果,第二次代表大会也像第一次代表大会一样,否决了苏维埃思想。早在第二次代表大会开幕前,米勒就表示他对这次大会感到“强烈的不信任”,尽管如此,他还是反对抵制这次大会。毕竟他是最坚定地要求召开这次大会的人之一[104]。尽管独立党党团在大会上成功地动摇了许多原本确定无疑的事情,但大会并没有为苏维埃运动产生新的动力[105]。

三月事件带来的冲击,依然在与会者的头脑中栩栩如生,而且,发生了另外两件吸引人们注意的事情,使人们未能对苏维埃运动做出正确的分析:由新成立的巴伐利亚苏维埃共和国而引发的战斗;鲁尔地区的罢工浪潮卷土重来。一月起义与三月斗争的惨痛经历,又在巴伐利亚、布伦瑞克和布莱梅当地的苏维埃共和国重演了。它们全都遭遇了相同的命运:运动未能冲出当地,遭到了孤立,最后被政府军逐一镇压。事实上,内战正在席卷德国,右翼自由军团与社民党全国政府携手合作,从物理上消灭了左派政治对手。这比任何措施都更能确保左派无法把革命继续进行下去。此外,俄国君主制度垮台后,接手的是资产阶级政府,但在德国,接手的却是社会民主党政府,所以,这就很难让感到失望的群众去推翻它。尽管发生了这一切,仍有大量工人继续拥护自己的社民党议员。与之相反,在俄国十月革命中,大多数人都不愿保卫临时政府,因为临时政府再也得不到工人和士兵的认可了。

[1] Schneider and Kuda(施耐德与库达),1968年,第25页。——原注

[2] Müller(米勒),1924年a,第175页。——原注

[3] Dirk H. Müller(迪尔克·H·米勒),1985年a,第327页及其后。——原注

[4] 社民党小册子,《除非跨过我的尸体》(Nur über meine Leiche),未署名,前进报出版社,柏林,1918年。——原注

[5] Engel, Holtz and Materna(恩格尔、霍尔茨与马特纳),1993年,第154页、第184页。关于国民议会问题,另请参阅Richard Müller(里夏德·米勒),《民主还是专政?》(Democracy or Dictatorship),收录于:Kuhn(库恩),2012年,第59—76页,以及Ernst Däumig(恩斯特·多伊米希),《国民议会等于苏维埃的死亡》(The National Assembly Means the Council’s Death),收录于:Kuhn(库恩),2012年,第40—51页。——原注

[6] 《前进报》在很长一段时间里,总是用这个侮辱性的绰号来称呼米勒。比方说,1918年11月24日的《前进报》上的一篇文章,从标题到内容都浸透了恶毒,它的标题为《活尸》,其中特别指出,“里夏德·死尸米勒自从进入国民议会之后,一直没有为他的存活进行辩解。他准是早就剖腹自杀了。”另请参阅上面提到过的那本小册子《除非跨过我的尸体》(Nur über meine Leiche),前进报出版社,柏林,1918年。——原注

[7] Müller-Franken(米勒—弗兰肯),1928年,第92页。米勒成长于图林根,所以他的口音更可能是图林根口音,不过图林根口音跟萨克森口音非常接近。——原注

[8] 第一次苏维埃代表大会的会议记录收录于:Zentralrat der deutschen sozialistischen Republik(德意志社会主义共和国中央苏维埃),1919年。米勒的讲话已被译成英文,请参阅:Kuhn(库恩),2012年,第31—40页。——原注

[9] Zentralrat der deutschen sozialistischen Republik(德意志社会主义共和国中央苏维埃),1919年,第1页。——原注

[10] 同上,第18页。——原注

[11] 1918年12月23日在大柏林工人苏维埃全体大会上的发言,出自:Engel, Holtz and Materna(恩格尔、霍尔茨与马特纳),1997年,第16页。——原注

[12] Barth(巴尔特),1919年,第108—123页。——原注

[13] Müller(米勒),1925年,第6—15页;Winkler(温克勒),1984年,第109页及其后。——原注

[14] Dirk H. Müller(迪尔克·H·米勒),1985年a,第323页;Barth(巴尔特),1919年,第128页;威廉·皮克的报告,出自:Arbeitskreis verdienter Gewerkschaftsveteranen beim Bundesvorstand des FDGB(德国自由工会联盟联邦委员会工人运动功勋老战士工作组),1960年,第396页,以及《革命的准备》(Vorbereitungen für die Revolution),AdsD Bonn,NL Levi,box 142,file 285,第26页、第31页。——原注

[15] 德国统一社会党中央委员会马克思列宁主义研究院编纂,《德国工人运动史文献资料》,第2编,第2卷,1917年11月—1918年,柏林(民主德国),1958年,第645页。——原注

[16] 艾米尔·艾希霍恩(Emil Eichhorn,1863年10月9日——1925年7月26日),出身于手艺人家庭,当过玻璃工人,1881年参加社民党,1893年起成为全职党务工作者,1908年至1917年间领导社民党出版局。1917年参加独立党,组建了独立党的出版局,并领导了苏俄罗斯塔通讯社的“信息”部。1918年11月9日被任命为柏林警察总监,在他身边有一批工人活动家。1919年1月5日他被解除警察总监的职务,此事成了一月斗争的导火索。一月斗争后流亡到布伦瑞克。后当选为独立党的国民议会议员。在党内属于左翼,1920年参加了德国统一共产党。1921年支持列维,参加了共产社,但后来回到了德共。在逝世前一直任德共的国会议员。——中译者注

[17] 以上两段是根据下列材料编写的:1918年12月29日的《自由报》;1919年12月30日的《前进报》;Morgan(摩根),1975年,第209页及其后。根据这些材料,仍然不能确认究竟需要提名多少人。——原注

[18] 德共成立大会的会议记录曾长期丢失,后来被赫尔曼·韦伯(Hermann Weber)重新发现,并于1969年发表,请参阅Weber(韦伯),1969年b,关于革命工长组织,请参阅第279页;以及威廉·皮克的报告,出自:Arbeitskreis verdienter Gewerkschaftsveteranen beim Bundesvorstand des FDGB(德国自由工会联盟联邦委员会工人运动功勋老战士工作组),1960年,第409页,以及《革命的准备》(Vorbereitungen für die Revolution),AdsD Bonn,NL Levi,box 142,file 285,第31页、第36页。——原注

[19] Müller(米勒),1925年,第88页。关于参加德共成立大会的人员,以及这次大会上的各种事件的顺序,请参阅Winkler(温克勒),1984年,第116页及其后。——原注

[20] 关于布莱梅左翼激进派,请参阅它的领袖约翰·克尼夫(Johann Knief)的传记,Engel(恩格尔),2011年。——原注

[21] 德共成立大会会议记录,参见Weber(韦伯),1969年b,第271页。——原注

[22] 威廉·皮克,《革命的准备》(Vorbereitungen für die Revolution),AdsD Bonn,NL Levi,box 142,file 285,第34页及其后。——原注

[23] 德共成立大会会议记录,参见Weber(韦伯),1969年b,第273页;Müller(米勒),1925年,第89页。德共代表认为这些条件是不能接受的,威廉·皮克认为这些条件是格奥尔格·雷德布尔提出的。请参阅《革命的准备》(Vorbereitungen für die Revolution),AdsD Bonn,NL Levi,box 142,file 285,第39页及其后。——原注

[24] 德共成立大会会议记录,参见Weber(韦伯),1969年b,第275页、第278页。——原注

[25] 其实,多伊米希曾在柏林的无神论社团——自由思想者协会传道,请参阅Morgan(摩根),1983年,Weir(维尔),2010年。——原注

[26] 德共成立大会会议记录,参见Weber(韦伯),1969年b,第281页、第290页。——原注

[27] 在起义领导层的33人当中,只有2人是德共(斯)党员。在1919年初,斯巴达克斯派根本无法独力组织起义。起义的大部分工作,是由革命工长组织多数派承担的。请参阅奥托卡尔·卢班的详细分析,参见:Luban(卢班),2004年,第19—45页;Luban(卢班),1999年,第176—207页。——原注

[28] 安东·费舍尔(Anton Fischer,1873—1949),社民党人,1918年12月27日担任柏林卫戍司令。——中译者注

[29] Müller(米勒),1925年,第31—33页。——原注

[30] 请参阅传单《一切权力归工人士兵苏维埃》(Alle Macht den Arbeiter- und Soldatenräten),收录于:Müller(米勒),1925年,第219—221页。——原注

[31] Müller(米勒),1925年,第35页。——原注

[32] Müller(米勒),1925年,第33—34页。投了反对票的六人是:里夏德·米勒、恩斯特·多伊米希、海因里希·马尔赞、奥斯卡·鲁施(Oskar Rush)、保尔·埃克尔特和保尔·诺严多夫。后来的记录指出,里夏德·米勒甚至还走访了多家工厂,劝说柏林五金工人不要参加总罢工。请参阅:Angress(安格莱斯),1973年,第208页。——原注

[33] Müller(米勒),1925年,第39页。——原注

[34] 就连革命工长组织成员保尔·诺严多夫和海因里希·马尔赞也没有出席那天的例会,尽管他们俩是反对起义的。马尔赞参加了革命委员会,因为他不想“袖手旁观”。我们不清楚保尔·诺严多夫的情况。请参阅:《1919年1月9日独立党工人苏维埃会议》(Sitzung der USPD-Arbeiterräte am 9. Januar 1919),SAPMO-Barch,RY 19/II/143/2。——原注

[35] 1919年1月6日的执行委员会会议,参见:Engel, Holtz and Materna(恩格尔、霍尔茨与马特纳),1997年,第140—143页。——原注

[36] 请参阅Luban(卢班),2004年,第19—45页;另请参阅Luban(卢班),1999年,第176—207页。——原注

[37] 奥斯卡·鲁施(Oskar Rusch,1884年7月1日——1935年5月11日),工会活动家,十一月革命后参加独立党。1920年随独立党左派一起参加德共,1921年当选为普鲁士邦议员。后因反对三月行动,脱离德共,参加了共产社。议员任期满后转而经商。——中译者注

[38] 1919年1月8日的执行委员会会议,参见:Engel, Holtz and Materna(恩格尔、霍尔茨与马特纳),1997年,第146—159页。——原注

[39] 同上,第162页及其后。——原注

[40] 1919年1月9日的独立党工人苏维埃会议,SAPMO-Barch,RY 19/II/143/2。——原注

[41] 同上。另请参阅Müller(米勒),1925年,第55页。——原注

[42] 同上。——原注

[43] 这份传单收录于:Müller(米勒),1925年,第57页。——原注

[44] 1919年1月9日的独立党工人苏维埃会议,SAPMO-BArch,RY 19/II/143/2;Müller(米勒),1925年,第58页及其后。——原注

[45] 关于工人中间的情绪,请参阅:Haffner(哈夫纳),2004年,第164页及其后。——原注

[46] Müller(米勒),1925年,第66页。——原注

[47] “几百具尸体横尸街头,但是无产者们,里面没有卡尔、罗莎、拉狄克那一伙人,一个都没有,无产者们!”(Viel Hundert Tote in einer Reih’ – Proletarier! Karl, Rosa, Radek und Kumpanei – es ist keiner dabei, es ist keiner dabei! Proletarier!’)这首诗是社民党记者阿图尔·齐克勒(Arthur Zickler)写的(《前进报》,1919年1月13日),它被人们当成了杀害李卜克内西与卢森堡的号召,给人们留下了长久的印象:从当时的文献,以及民主德国在四十年后收集的目击者的回忆中,都可以看出它给人们留下的痛苦。请参阅古斯塔夫·米尔库许茨、布鲁诺·佩特斯和雅可布·瓦尔赫尔的回忆:SAPMO-BArch SG Y 30/0639,SG Y 30/0099, SGY30/0985。——原注

[48] 关于李卜克内西与卢森堡的遇害,最详尽的记录是:Gietinger(吉廷格),2009年a;另请参阅吉廷格撰写的自由军团军官瓦尔德马尔·帕布斯特(Waldemar Pabst)传记,杀害李卜克内西与卢森堡的命令可能就是此人下达的:Gietinger,2009年b。——原注

[49] 保尔·维格曼(Paul Wegmann,1889年10月17日——1945年4月3日),柏林五金工人,战前参加社民党。与里夏德·穆勒一起组织了革命工长组织。1917年参加独立党。1918年11月任行动委员会委员,随后任执行委员会委员,在12月举行的苏维埃代表大会上代表左派发言。在工会和独立党内领导左派。1920年参加德国统一共产党,列维辞职后入选中央局。后参加了弗里斯兰德(Friesland)和马尔赞的反对派,1922年1月被开除出党,同年返回独立党,随后返回社民党。后来成为了柏林市政当局的青年问题专家,放弃了一切政治活动。1933年纳粹上台后被捕,后因斑疹伤寒死于贝尔根—贝尔森(Bergen-Belsen)集中营。——中译者注

[50] 克莱尔·德费尔特—卡斯佩尔的口述历史记录,SAPMO-BArch,SG Y30/0148,第31页。在执行委员会的会议纪要中没有找到相关记录。考虑到卡斯佩尔在其它方面的记述都很可靠,这可能不是一次正式会议,而是非正式的讨论。——原注

[51] 克莱尔·德费尔特—卡斯佩尔的口述历史记录,SAPMO-BArch,SG Y30/0148,第31页。——原注

[52] 尽管里夏德·米勒反对一月起义,但他也批评了这个决定。然而,他最后还是不得不接受了这个决定。1919年1月18日的独立党工人苏维埃会议,SAPMO-BArch,RY 19/II/143/2。——原注

[53] 1919年1月18日的独立党工人苏维埃会议,SAPMO-BArch,RY 19/II/143/2。——原注

[54] Müller(米勒),1925年,第90页、第208页。留存下来的独立党工人苏维埃在1月9日至18日之间的三次会议记录,清楚地表明群众当中存在着笼统地抨击“领袖们”的倾向,尽管他们没有指名道姓地批评革命工长组织的某一个成员。请参阅:SAPMO-BArch,RY 19/II/143/2——原注

[55] Müller(米勒),1925年,第90页、第208页。迪尔克·H·米勒提到,革命工长组织分裂成了拥护德共和拥护独立党的两个派别,米勒的简短意见和艾米尔·巴尔特的陈述也支持这一点,尽管在一月起义期间巴尔特并不在柏林(请参阅Barth〔巴尔特〕,1919年,第129页),而且他也已经被革命工长组织开除了。请参阅:Dirk H. Müller(迪尔克·H·米勒),1985年a,第327页。目前还找不到关于革命工长组织瓦解的详情的原材料。——原注

[56] 在1919年1月19日举行的国民议会选举中,社民党获得了163个议席,独立党获得了22个议席,虽然社民党是最大党,但资产阶级政党总共获得了236个议席,所以,社民党和独立党就算加在一起也没有占据过半席位。最后社民党只好与德国民主党、中央党一起组成联合政府。——中译者注

[57] Institut für Marxismus Leninismus-beim ZK der SED(德国统一社会党中央委员会马克思列宁主义研究院)编纂,《德国工人运动史文献资料》(Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung),第2编,第3卷,柏林(民主德国),1958年,第122页。——原注

[58] 请参阅:von Oertzen(冯·奥尔岑),1976年,第85页。——原注

[59] 同上,第79页。里夏德·米勒也为《工人苏维埃》供稿,从1920年秋季的第45/46期开始,他取代了马克斯·西菲尔斯(Max Sievers),担任《工人苏维埃》主编。恩斯特·多伊米希一直是《工人苏维埃》的特约编辑。——原注

[60] 里夏德·米勒与恩斯特·多伊米希关于苏维埃制度的一些著作已被译成英文:恩斯特·多伊米希,《苏维埃思想及其实现》(The Council Idea and Its Realization);里夏德·米勒,《大柏林工人士兵苏维埃执行委员会的报告》(Report by the Executive Council of the Workers’ and Soldiers’ Councils of Great Berlin),两者均收录于:Kuhn(库恩),2012年。米勒的文章《德国的苏维埃制度》(Das Rätesystem in Deutschland),是他关于苏维埃制度的思想的集大成之作,请参阅:Müller,1921年b。关于米勒与多伊米希的思想的德文著作,还有:他俩合著的《工会与企业组织:关于今日的工会争论的两篇讲话》(Hie Gewerkschaft – Hie Betriebs-Organisation – zwei Reden zum heutigen Streit um die Gewerk-schaften),Müller and Däumig(米勒与多伊米希),1919年;里夏德·米勒,《未来经济生活中的苏维埃制度》(Das Rätesystem im künftigen Wirtschaftsleben),原载于《工人苏维埃》,1919年第6期,收录于:Bermbach(贝姆巴赫),1973年,第88页及其后;里夏德·米勒,《工人士兵苏维埃的宪法地位》(Die staatsrechtliche Stellung der Arbeiter- und Soldatenräte),《工人苏维埃》,1919年第6期;恩斯特·多伊米希,《苏维埃思想及其实现》(Der Rätegedanke und seine Verwirklichung),原载于:《革命:独立社会民主党年鉴》(Revolution – Unabhängiges sozialdemokratisches Jahrbuch),柏林,1920年,第84页及其后,收录于:Schneider and Kuda(施耐德与库达),1968年,第69页及其后;恩斯特·多伊米希,《审判与磨难》(Irrungen und Wirrungen),《工人苏维埃》,1919年第2期,此文部分收录于:Schneider and Kuda(施耐德与库达),1968年,第78页及其后。——原注

[61] 工人苏维埃》,第20期,1920年1月。收录于:Schneider and Kuda(施耐德与库达),1968年,第80页。——原注

[62] von Oertzen(冯·奥尔岑),1976年,第83页。——原注

[63] 比如说,Müller and Däumig(米勒与多伊米希),1919年。——原注

[64] 下文中对纯粹苏维埃制度的描写,是根据下列材料编写的:Arnold(阿诺德),1985年,第148—211页;von Oertzen(冯·奥尔岑),1976年,第69—109页;Schneider and Kuda(施耐德与库达),1968年,第34—64页、第65页及其后、第109页及其后;Hottmann(霍特曼),1980年。——原注

[65] 关于执行委员会中的民主派党团的详情,请参阅:Engel, Holtz and Materna(恩格尔、霍尔茨与马特纳),2002年,第xxvi页及其后上的编辑注释,以及Gerhard Engel(格哈德·恩格尔),《大柏林苏维埃运动中的“自由民主派”:1918—1919年革命中的左派自由主义》(Die “Freie demokratische Fraktion” in der Großberliner Rätebewegung – Linksliberalismus in der Revolution 1918/1919),《德国工人运动史国际学术通信》(Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung,IWK),2004年第2期,第150—202页。事实上,苏维埃运动中的首批女代表就是民主派引入的。这些女代表往往从事教师或其它白领职业。——原注

[66] 有一个重要的例外,那就是德国共产主义工人党,它是从德共中分裂出来的一个左派组织,具有强烈的工团主义倾向。请参阅:Bock(波克),1969年。——原注

[67] 想了解它同工团主义有何异同,请参阅:Hottmann(霍特曼),1980年;Arnold(阿诺德),1985年,第184页及其后。——原注

[68] 想了解柏林的各种苏维埃杂乱无章地林立的情况,并想了解对整个“纯正苏维埃制度”的批评意见的话,请参阅:Engel, Holtz and Materna(恩格尔、霍尔茨与马特纳),2002年,第xiii页。——原注

[69] 列宁曾在1917年的著作《国家与革命》中提出过类似的建议。但他并没有提供苏维埃的制度设计。——原注

[70] 第一次世界大战结束后,出现了明显的经济危机,面对这种局面,就连资产阶级雇主和政客,比如蒂森(Thyssen)总裁阿尔丰斯·霍尔滕(Alphons Horten)和通用电气公司总裁瓦尔特·拉特瑙(Walther Rathenau),都提出了社会化和国营经济的计划。请参阅:Euchner(奥伊希纳),2000年,第286页。——原注

[71] 卡尔·科尔施(Karl Korsch,1886年8月15日——1961年10月21日),德国马克思主义理论家,“左”派共产主义代表人物之一。一战前曾在伦敦参加法比乌斯社(Fabian Society),1912年参加社民党,一战爆发后回国参军,随后思想逐渐激进化,十一月革命后在麦宁根(Meiningen)参与成立工人士兵苏维埃,1919年6月参加独立党,1920年参加德国统一共产党。1923年10月至11月间,曾在图林根的社民党—共产党联合政府内任司法部长。1924年6月当选为国会议员。同年出席共产国际五大。1926年因坚持极左立场而被开除出党。纳粹上台后流亡美国,在大学任教。从四十年代开始逐渐对马克思主义悲观失望,到五十年代终于公开抛弃马克思主义。——中译者注

[72] 关于米勒对卡尔·科尔施的影响,请参阅:Arnold(阿诺德),1985年,第214—217页。科尔施发表在《工人苏维埃》的文章,收录于:Buckmiller(布克米勒),1980年。关于对原文的校正,请参阅第622页、第637页、第638页、第641页。——原注

[73] 在联邦德国,企业的董事会中有一半代表是由雇员选举的,这种实践在德语中叫作“共同决策”(Mitbestimmung),它是“员工参与管理”的一种形式。——中译者注

[74] 请参阅:Schnei and Kuda(施耐德与库达),1968年,第42—62页,以及彼得·冯·奥尔岑为五金产业工会(Industriegewerkschaft Metall)编写的专家报告,题为《1918年革命中的经济改造与共同决策的各种问题》(Die Probleme der wirtschaftlichen Neuordnung und der Mitbestimmung in der Revolution von 1918),收录于:Oertzen(奥尔岑),1976年。——原注

[75] 威廉·科嫩(Wilhelm Könen,1886年4月7日——1963年10月19日),1904年参加德国社民党,1907年起任全职干部。1911年在党校学习。1917年参加独立党,1918年任哈勒—梅泽堡(Merseburg)工人士兵苏维埃特派员,1919年领导了德国中部的罢工。在独立党内属左派,1920年参加德国统一共产党。在莫斯科为共产国际第四次大会起草章程。曾为三月行动辩护,后来又支持莫斯科协定。后来参加了中派,1929年屈服。1933年后流亡捷克斯洛伐克、法国、英国。1945年返回德国,担任要职。1953年受批判,被贬去做次要职务。——中译者注

[76] 迪特马尔·郎格(Dietmar Lange)最近对这次事件进行了深入的研究,请参阅:《群众罢工与开枪命令:1919年柏林的总罢工与三月斗争》(Massenstreik und Schießbefehl – Generalstreik und Märzkämpfe in Berlin 1919),明斯特,2012年;关于米勒在这次事件中的作用,请参阅第73页、第93页、第161页。

另请参阅:Morgan(摩根),1975年,第230页;Müller(米勒),1925年,第148—162页;Winkler(温克勒),1984年,第159—184页;Knoll(克诺尔),1957年,第477—489页。——原注

[77] 请参阅:《大柏林工人苏维埃全体大会1919年3月4日会议》(Vollversammlung der Groß-Berliner Arbeiterräte vom 4. März 1919),出处:Engel, Holtz and Materna(恩格尔、霍尔茨与马特纳),2002年,第10页及其后;以及《全体大会1919年3月5日会议》(Vollversammlung vom 5. März),第45页。苏联历史学家雅·萨·德拉布金批评米勒企图充当和事佬,“掩盖矛盾,呼吁‘容忍’”,但他也不得不承认,德共自己搞的罢工委员会毫无影响力,“柏林无产阶级的广大行列”并不理解党的立场,请参阅:Drabkin(德拉布金),1983年,第153页、第157页。——原注

[78] 在罢工期间,德共发表了几份传单,激烈地批判了米勒的统一战线政策。据说米勒企图把自由民主派也吸收进罢工委员会,他们便对这一点大加挞伐。请参阅:Institut für Marxismus Leninismus-beim ZK der SED(德国统一社会党中央委员会马克思列宁主义研究院)编纂,《德国工人运动史文献资料》(Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung),第2编,第3卷,柏林(民主德国),1958年,第299页、第303页及其后、第310页。如果米勒真的向民主派提出过这样的建议,那也是因为米勒想让“脑力劳动者”拥护苏维埃,以及米勒和多伊米希不想让苏维埃制度被某一政党所控制。总之,这个争议使德共获得了有利的借口,使它得以避免同社民党结成统一战线。——原注

[79] 《全体大会1919年3月6日会议》(Vollversammlung vom 6. März 1919),出自:Engel, Holtz and Materna(恩格尔、霍尔茨与马特纳),2002年,第82页。——原注

[80] 雅·萨·德拉布金指责米勒“千方百计阻止罢工扩大”,因此,他背刺了自己的党团,“用一如既往的花言巧语”杀死了决议,请参阅:Drabkin(德拉布金),1983年,第160—161页。其实,米勒反对停水,是为了不给社民党获得破坏罢工统一战线的丝毫借口。在整个罢工期间,即使他的党团已经不再支持统一战线策略,他依然坚持统一战线策略不放。他对社民党党团的左倾寄予厚望,这或许是不现实的,但是,要求执行委员会夺取政权,这在当时也完全是幻想,因为军方已经在实际上掌握了权力,它绝不会因为一纸宣言就放弃权力。——原注

[81] Müller(米勒),1925年,第159页。——原注

[82] 《全体大会1919年3月7日会议》(Vollversammlung vom 7. März 1919),出处:Engel, Holtz and Materna(恩格尔、霍尔茨与马特纳),2002年,第111页。——原注

[83] 共和国卫队(Republikanische Soldatenwehr)于1918年11月17日成立,由柏林卫戍司令奥托·维尔斯指挥。——中译者注

[84] Lange(郎格),2012年,第101—116页、第132—158页。——原注

[85] 特别是恩斯特·多伊米希,他曾在德国殖民地部队服役,所以成了军事专家,他以为军方“现在只是〔参加〕竞争,不是政治斗争”,而里夏德·米勒则认为这些冲突是“军队内斗”。由于他们认为这些武装冲突是政府故意挑起的,所以,米勒和多伊米希可能是有意支持“无关政治的竞争”的说法,阻止工人拿起武器,避免工人像一月那样遭到屠杀。请参阅:Engel, Holtz and Materna(恩格尔、霍尔茨与马特纳),2002年,第87页、第124页。——原注

[86] Lange(郎格),2012年,第123页、第161页。——原注

[87] 《执行委员会与中央苏维埃委员的会议,1919年3月6日》(Sitzung des Vollzugsrates mit Mitgliedern des Zentralrates vom 6. März 1919),出自:Engel, Holtz and Materna(恩格尔、霍尔茨与马特纳),2002年,第87页、第91页及其后。——原注

[88] 《全体大会1919年3月7日会议》(Vollversammlung vom 7. März 1919),出自:Engel, Holtz and Materna(恩格尔、霍尔茨与马特纳),2002年,第92—97页。——原注

[89] 同上,第112页及其后。——原注

[90] 《全体大会1919年3月8日会议》(Vollversammlung vom 8. März 1919),出自:Engel, Holtz and Materna(恩格尔、霍尔茨与马特纳),2002年,第123页及其后。——原注

[91] 同上。——原注

[92] 同上,第125—126页。——原注

[93] 埃里希·冯·基尔萨(Erich von Gilsa,1879年8月14日——1963年12月12日),德国军官,一战期间曾在总参谋部工作。1919年初担任国防部长古斯塔夫·诺斯克的助理。1920年9月退役,随后加入德国人民党(Deutschen Volkspartei,DVP),1928—1930年当选为国会议员。——中译者注

[94] 《全体大会1919年3月8日会议》,第133页。——原注

[95] 同上,第136页。——原注

[96] 请参阅Lange(郎格),2012年。——原注

[97] Grünberg(格林贝格),1983年,第149—169页;Müller(米勒),1925年,第163—191页。——原注

[98] Berthold and Neef(贝托尔德与内夫),1978年,第186、187号文件。——原注

[99] 工人苏维埃》,第6期,1919年,另刊登于《共和报》,1919年3月21日。关于战斗的目击者的记录,另请参阅:弗兰茨·拜尔斯多夫(Franz Beiersdorf),《关于镇压1919年3月的“斯巴达克斯起义”的资料》(Materialien über die Niederschlagung des ‘Spartakusaufstandes’ im März 1919),SAPMO-Barch,DY 30 IV 2/2.01。——原注

[100] 《关于总罢工的信》(Briefe zum Generalstreik),《前进报》,1919年3月22日。——原注

[101] Müller(米勒),1925年,第161页。——原注

[102] 这是他的《德国内战》一书中的相应章节的标题,请参阅:Müller(米勒),1925年。——原注

[103] Müller-Franken(米勒—弗兰肯),1928年,第285页。——原注

[104] 里夏德·米勒,《我们为第二次苏维埃代表大会提出的最低纲领》(Unsere Mindestanforderungen an den zweiten Rätekongreß),发表于:《工人苏维埃》,第9期,1919年。——原注

[105] Müller(米勒),1925年,第208—211页。关于大会的详细过程,另请参阅:《自由报》,第165期,1919年4月8日;《前进报》,第182期,1919年4月9日和第190期,1919年4月13日。——原注

上一篇 回目录 下一篇