中文马克思主义文库 -> 托洛茨基 -> 《1905》

第二章 苏维埃与检察机关

对工人代表苏维埃的审判只是革命与彼得宫城阴谋家政府斗争的一个插曲。本来也没有人,甚至哪怕是检察机关中的警察代表,会相信对苏维埃成员的审判是一种合法合规的行为,会相信审判是以法律当局独立的主动性而开始和进行的,会相信它是在法律的“内在要求”下进行的。所有人都清楚,逮捕苏维埃不是法律行为,而是军事政治行为,是那被人民排斥并侮辱的政权发动的血腥战役的一个瞬间。

我们在此并不讨论为何当局在处理工人代表的时候,选择了一个相对更复杂的方法——让他们在各等级代表参与下在高等法院接受审判。他们本可以在其他方法中找到一些同样有效但更简单的方法。除了采取丰富的行政措施之外,还能诉诸军事法庭,或者甚至使用的确没有写在法律教科书上的那种法庭——但它有过许多成功例子了。在这种法庭上,被告会被要求后退几步,并转过身去。当被告遵守这一程序时,就会有一排步枪齐射来作为判决,不允许上诉,也不允许撤销原判。

不过事实上,政府没有用这种方法来处理被其代理人挑选出来的52人,而是组织了一次司法审判。而且这不是单纯地审判52个人,而是审判工人代表苏维埃。它因此迫使我们批判它采取的法律立场。

起诉书中写到,列举的52人被指控“加入了一个协会……据知,该协会的根本目的是蓄意推翻俄国基本法律规定的体制,并以民主共和国取而代之……”这就是整个起诉书的实质,对应的是刑法第101、102条。

因此,起诉书将工人代表苏维埃描述为根据事先确立的政治目标组织起来的革命“协会”,描述这样一种组织:其每个成员通过加入该组织,赞同一个明确的、事先列出的政治纲领。对苏维埃的这种定义与起诉书本身描述的“该协会”的产生过程有很大矛盾。在第一页中,我们可以读到,未来苏维埃的发起人呼吁“选举工人委员会的代表,以使工人运动具有组织度、统一性和力量”并成为“彼得堡工人需求在其他公众中的代言人”。起诉书还继续写道,“实际上,一些工厂立即就开始了代表的选举。”那在苏维埃草创的过程中,它的政治纲领是什么?压根就没有过。此外,它也不可能有,因为苏维埃就像我们看到的那样,并不是在一群持有相同政治观点的人(就像政党或阴谋组织那样)的基础上成立的,而是作为一个选举代表机构(就像杜马或地方自治会那样)出现的。毫无疑问,从苏维埃的创立条件来看,起诉书列举的人和其他苏维埃成员一样,都没有加入一个据他们所说的旨在蓄意推翻俄国体制、建立民主共和国的阴谋组织,而是一个代表机构,其活动方向都是由其成员随后的合作来决定的。

如果苏维埃真的是如刑法第101、102条所言的组织,那么它的界限在哪里呢?代表并不是像一个协会的成员一样按自己的意愿加入苏维埃的,而是被推选人派到苏维埃的。此外,选举人团永远也不会被拆散。它一直存在于工厂,而代表的行为对它负责。它也通过自己的代表以最坚决的方式影响苏维埃的活动方向。所有的最为重要的问题——罢工、为八小时工作日进行的斗争、武装工人的倡议都不是从苏维埃产生的,而是来自那些最先进的工厂。工人选举人举行会议,通过决议,代表则把这些决议带到苏维埃。因此,苏维埃的组织无论在形式上还是在实质上,都是彼得堡绝大多数工人的组织。这个组织的基础是选举人团的集合,在某种意义上,苏维埃同这些选举人团的关系就和执行委员会与苏维埃的关系一样。在起诉书的一处,它明确承认了这一点。它写道:“工人委员会[1]达到普遍武装的意图……是由构成工人委员会各个独立组织的决定与决议表达出来的”;起诉书继续引用了印刷工人会议的有关决定。但是,如果按照检方的意见,印刷工人工会“参与了苏维埃的构成”(或者更确切地说,参与了苏维埃组织的构成)那么很明显,这个工会的每个成员都是“旨在蓄意推翻现有体制”的协会成员。但还不止是印刷工人工会呢,每个工厂的工人,每个车间的工人,通过往苏维埃派代表,从而加入了彼得堡无产阶级的组织。如果检察机关打算按照刑法第101、102条的确切含义和精神全面而一致地进行指控的话,那么实际上有不少于二十万名彼得堡工人应该出现在法庭的长凳上。这也是工人自己的观点,他们在6月份通过的那些要求接受审判的措辞激烈的决议就是明证。这种要求不仅仅是一种政治示威,同时也是在提醒检方负有的基本法律义务。

但是,法律义务是检方最不感兴趣的东西。它知道当局想要通过制造数十个牺牲者,来为自己的“胜利”画上句号。因此,它通过一系列的互相矛盾和粗暴的诡辩来限制被告的数量。

1.它无视苏维埃经过选举的性质,而坚持将其看作是志同道合的革命者同盟。

2.由于苏维埃的人数总数——五六百人实在是塞不下那属于“操纵工人群众的阴谋家”的长椅上,检察机构便人为地把执行委员会分离出来。它故意忽略了执行委员会的选举性质,忽略了其成员的流动性与可变性,并且忽视文件证据,把实际上是由苏维埃全体会议通过的决定归咎于执行委员会。

3.在苏维埃的成员中,除了执行委员会的成员以外,检方只将那些“积极地,并(?)亲身参与苏维埃”的代表诉诸法庭。这样的选择纯粹是随机的。《刑法》不仅惩处“积极亲身参与”,而且惩处以任何方式参与犯罪组织的行为。参与的性质只决定了处罚的程度。

但检方的标准在哪里?个人参与“以暴力国家政变为目的”的协会的证明,在检方眼里有哪些呢?检查出入证,参加罢工工人纠察队(Пикет),甚至只是承认自己是苏维埃成员,都算是证明。例如,在对被告克拉辛[2]、卢卡宁(Луканин)、伊万诺夫和马尔洛托夫(Марлотов)的指控中,检方的根据只有“承认了自己参加苏维埃”,并从这一承认中莫名其妙地推断出他们“积极亲身参与”苏维埃。

4.如果我们再加上少数因12月3日在苏维埃做客而完全偶然被捕的“异族人”,考虑到他们和苏维埃没有任何关联,也没有在苏维埃的任何会议上开过口,那么我们就可以更加清楚地看到,检察机构挑选被告的方式是多么的具有随机性。

5.但这还不是全部。12月3日以后,新成员补充了残余的苏维埃,执行委员会也被重建,《消息报》继续发行(第8期是在苏维埃被逮捕后的某天出版的),而这个被重建的苏维埃发出了十二月罢工的号召。不久后,新苏维埃的执行委员会被逮捕。然后呢?新苏维埃尽管只是继续了旧苏维埃的工作,斗争的目的和方法也完全没有变化,但由于某种原因,新苏维埃的案件并未诉诸司法手段——新苏维埃是被行政手段迫害的。

苏维埃具有法律基础吗?不,它未曾也不可能具有法律基础,因为这样的基础不存在。

工人代表苏维埃就算它想,也不可能在十月十七日宣言的基础上成立,因为它是在宣言之前成立的;苏维埃是由产生了宣言的革命运动建立的。

整个起诉书都建立在过去一年里法律的粗糙继承性之上。检察机关的根据是一个环谬的假设——《刑法》的所有条款一直有效,一直没有被更换,也一直没有被废除(无论是法律上的,还是事实上的)。

事实上,在当局的默许下,有大量的条款被革命的双手撕掉了。

乡绅大会有法律基础吗?所有的宴会和示威都符合法典规定?报刊遵守了审查制度?知识分子的各种联盟难道不是在所谓“秘密”的情况下成立却没受处罚的吗?

不过让我们还是坚持苏维埃本身的命运吧。假设刑法的101和102条仍然有效,检察机关认为苏维埃从出现的第一天起就是犯罪组织,也因此把加入苏维埃的行为看作是一种犯罪。那么,从这个角度出发的话,怎么解释政权的最高代表与一个旨在通过革命建立共和国的犯罪组织进行谈判的事实呢?从法律的连续性来看,维特伯爵与苏维埃的谈判也是违反刑法的犯罪行为。

从维特伯爵的例子来看,检方捍卫不存在的法律基础的行为是多么的不合理。

起诉书在引用派遣代表到维特处要求释放在喀山大教堂外的街头集会上被捕的三名苏维埃成员相关辩论时,说与维特的这一交涉是“争取释放被捕者的合法尝试”。

因此,检方认为,维特伯爵作为国家政权的最高代表,与一个旨在推翻维特要维护的国家秩序的革命协会进行谈判是“合法”的。

这一“合法尝试”的结果如何?

起诉书完全正确地指出了大臣委员会主席“在与市行政教官交涉时,下令释放被捕者”。这也就是说,国家政权满足了犯罪团伙的要求,而这个团伙的成员按照第101和102条不应该站在首相面前,而应该在牢房里。

“合法性”去哪儿了?10月18日在喀山大教堂外的街头集会合法吗?显然不是,因为领导这场集会的苏维埃成员被逮捕了。一个反政府协会往政府派代表团合法吗?检方的回答是肯定的。在几百名罪犯的要求下释放三名罪犯合法吗?好像“合法性”不是教人释放被捕的人,而是教人逮捕那些仍然逍遥法外的同伙吧?还是说维特伯爵大赦了罪犯?但谁又给了他大赦的权利?

工人代表苏维埃并没有法律基础,但在政府当局同样也没有这一法律基础。法律基础并不存在。

10月和11月让广大群众行动起来,揭示了许多深刻的利益,穿凿了许多组织和新的政治联合形式。旧制度通过其庄严的十月十七日宣言清算了自己。但新制度仍未存在。与宣言明显相悖的旧法律仍未得到废除。但事实上这些法律也时时刻刻都在被违反。新的现象,新的生活,在专制的“合法性”中都找不到自己的位置。当局不仅容忍了数以千计的违法行为,而且还在某种程度上公开庇护他们。此外,十月十七日宣言不仅在逻辑上废除了一系列现存法律,同时也清算了专制主义的立法机构。

(宪兵将军伊万诺夫,“初步调查”了苏维埃的案件,在法庭上作证。)

新的社会生活形式被创立了,并超越了任何法律定义的范围。苏维埃就是这些形式中的一种。

第101条中的定义与苏维埃的真实面貌之间存在着滑稽般的不适应,这是因为苏维埃这种机构在旧俄罗斯的法律中完全没有被考虑过。它是在残破不堪的合法性外衣被撕裂,革命人民践踏其掉落的碎片时出现的。苏维埃并不是因为法律上正当,而是因为现实必须性出现的。

当第一次战斗结束,执政反动派开始坐大的时候,他们援引那些事实上已经被废除的法律,就像街头斗殴的人会掷出手边的第一颗石头一样。刑法第101条正是他们侥幸捡起来的石头。而最高法院,通过处罚无知的宪兵和与其勾结的检察机关列出的人士,扮演了弹弓的角色。

关于政党的官方代表参与苏维埃决定的问题,最能清楚地揭露出检察当局在法律上的毫无希望。

任何与苏维埃有过关联的人都知道,政党代表无论是在苏维埃还是在执行委员会里都没有行使过投票权;他们参加辩论,但不参加投票。这是由于苏维埃是根据工人按企业和行业选派代表为原则组织的,而不是根据党派团体组织的。政党代表可以向苏维埃提供自己的政治经验和知识,而且也是这么做的,但却不能投票做决定,否则就违反了代表工人群众的原则。可以这么说,他们是苏维埃成员中的政治专家。

这个铁证本可以毫无困难地得到证实,但却给侦查和检察当局带来了非常大的困难。

第一个困难具有纯粹的法律性质。如果苏维埃是一个事先具有某些确定目标的犯罪组织,如果被指控的人是这个犯罪团伙的成员,并且必须以这种身份出庭的话,那么如何处理那些仅仅只有建议权,只有权宣传自己的观点,却不能投票,也就是说并不代表这个犯罪组织集体意志的直接方向的被告呢?正如专家在法庭上的发言可能会对判决产生重要影响,却不会使专家需要对该判决负责一样,政党代表的发言无论对苏维埃的有多大影响,都不能使他们因此负法律责任。他们告诉苏维埃:这是我们的劝说,这是我们政党的意见,但最终取决于你们。当然,政党代表并不打算以此论点来躲避检方的指控。毕竟,检方并不是在保卫任何“条款”,任何“法律”,而是在保卫特定种姓的利益。既然政党代表通过自己的工作对这一种性的打击不亚于苏维埃的任何其他成员,那么自然而然,政府的报复就会以最高法院判决的形式出现,对政党代表和工厂车间代表判同种惩罚。但有一点是肯定的:如果说可以通过事实及其法律意义的粗暴歪曲,就能将代表定性为犯罪团伙的成员的话,那么可以说对政党代表的适用第101条,则鲜明体现了法律荒谬绝伦之处。至少,这是人的逻辑可以告诉我们的,而法律的逻辑除了将人类的普遍逻辑应用于特定领域的现象以外,就没有任何用武之地了。

苏维埃党代表的地位问题给检方带来的第二个困难是政治性的。摆在宪兵将军伊万诺夫和副检察官巴尔茨[3]或他们背后的人面前的任务很简单:他们必须把苏维埃打成阴谋组织,而这个阴谋组织在一小撮精力充沛的革命者的压力下,控制着被恐吓的群众。苏维埃的一切都在否定着这种雅各宾—警察式(якобинско-полицейский)的幻想:苏维埃的成分,苏维埃活动的公开性质,它讨论和解决所有问题的方法——最后,党代表没有投票权。而侦查机关是怎么做的呢?如果事实对它不利,它就通过行政手段来处理事实。宪兵队很容易在会议记录、计票,甚至在自己密探的证词中发现政党代表在苏维埃只有协商权。宪兵队知道这点,但由于这一事实会给国家的考虑和诡计添麻烦,所以它故意在这一点上误导检方。尽管政党代表在苏维埃中的法定地位的问题很重要,宪兵队在审讯时有计划地、完全故意地回避了这一问题。这些好学不倦的宪兵队极其想知道个别执行委员会成员坐过哪个位置,怎样进进出出的,但却丝毫不想知道70名社会民主党人、35名社会革命党人以及总计105人的政党代表在诸如总罢工、八小时工作制等问题上是否具有投票权。他们不向被告和证人提出某些问题,完全是为了避免确定某些事实。[4]这一点非常显而易见,也毋庸置疑。

我们在上面提到过,侦查机关如此误导了检察机关。但事实果真如此吗?检察机关以其代表身份出席过审讯,或者至少在口供上签过字。因此,他们一直都有满足自己对真相兴趣的机会。只要他们有这种兴趣就行。但他们当然没有这种兴趣。检方不仅掩盖了预审的“失误”,而且实际上利用了这些失误得出了它知道是错误的那些结论。

这点在起诉书中涉及苏维埃武装工人的部分最为草率。

我们不打算在这里讨论武装起义的问题,也不打算讨论苏维埃对它的态度。我们在别的文章里已经讨论过这个主题了。在这里,我们只需说,武装起义作为一种革命思想,鼓舞着群众,指导着他们的选举组织,而且与检察—警察眼中的武装起义“思想”不同,就像“工人代表苏维埃”和第101条设想的协会没有共同点一样。但是,当局对苏维埃的意义和精神毫无希望的不解,对政治思想进行的无助混淆,与他们想把指控建立在一个简单的、机械物品的愿望成正比。这个机械,就是勃朗宁手枪。

尽管正如我们看到的那样,宪兵的审问在这个问题可以提供给检察官的材料非常少,但起诉书的作者却大胆得引人注目地试图证明执行委员会是为了武装起义而大规模武装工人。我们不得不引用起诉书的相关段落,并对其各部分进行分析。

检方是如此论断的:“看来,执行委员会上述所有关于武装彼得堡工人的意图都是在同一时期(即11月下旬)实际实行的。这是因为,根据波格丹诺夫烟草厂的代表格里高利·莱福金的证词,在11月中旬的一次会议上,(谁?)决定了建立武装的十人队和百人队以协助示威。而恰恰在同一时间,代表尼古拉·涅姆佐夫指出了工人缺乏武器以及在集合起来(在哪里?)的人中已经开始为武装而募款的情况。”于是我们就知道了,在11月中旬,执行委员会实施了“所有”武装无产阶级的意图。证据在哪?有两个无可争辩的证据。首先,格里高利·莱福金指证说,就是大概在这段时间(看来应该是苏维埃)决定了组建武装的十人队和百人队。苏维埃在十一月中旬完成了所有的武装意图,而且正是在这个时候它表达了……建立十人队和百人队的意图(或者说达成了决定),这难道还不够明显吗?但是苏维埃真的达成过这项决定吗?没有这样的事。在这里,起诉书援引的不是苏维埃那没存在过的决定,而是在同一起诉书第17页中引用过的苏维埃成员(我本人)的讲话。

因此,作为实施了“意图”的证据,检方援引了一向决议。这决议,哪怕真的被通过了,也只是这类“意图”的其中之一。

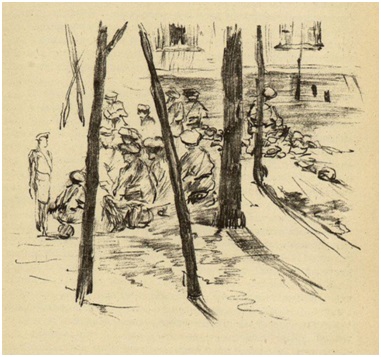

(在法院的院子里)

彼得堡工人在11月中旬进行武装的第二个证据是尼古拉·涅姆佐夫提供的,他“恰恰在同一时间(!),指出了工人缺乏武器”。不错,这里并不容易理解,为什么涅姆佐夫关于缺乏武器的说法能够证明武器的存在。而在这之后,他还是又补了一句“在集合起来的人中已经开始为武装而募款了。”用于武装的钱完全是由工人进行募捐,这一点毋庸置疑。让我们假设,他们,特别是在检方说到的那个场合,进行了募捐。但是这里有一点就完全不能理解了:由此是如何得出结论“执行委员会上述所有关于武装彼得堡工人的意图都是在同一时期实际实行的”?此外,尼古拉·涅姆佐夫是向谁说明缺乏武器?显然,是向苏维埃的会议或是执行委员会说明的。据此,我们可以推断,用于武装工人的资金是从数十或者数百个代表之中收集的;但这一不可信的说法却足以证明群众在那个时候实际上已经武装起来了。

因此,武装工人的行为已经被证明了;剩下的就是要揭露它的目的了。以下就是起诉书关于这个问题的内容:“根据代表亚历山大·希什金的证词,武装是以大屠杀可能发生为借口进行的,但是,按照他的说法,屠杀只是一个托辞,据说,实际上为1月9日的武装起义做准备。”起诉书继续写道,“实际上,根据奥德涅尔工厂代表米哈伊尔·哈哈列夫的证词,早在10月,赫鲁斯塔廖夫—诺萨尔就已经开始分发武器了,而他,哈哈耶夫,则领到了一支勃朗宁枪,‘以防黑色百人团的侵害’。然而,除了上述所有的苏维埃决定以外,格奥尔基·诺萨尔的某些文件的内容否定了分发武器防御性目的。这些文件中包含了一些苏维埃决议的原件,但没有注明起草日期,其中包含了对武装和组建战斗队和军队的呼吁,‘准备随时打击正在蹂躏俄国的黑色百人团政府’。”

暂时先到这里停一停。抵抗黑色百人团只是一个借口;而11月中旬苏维埃进行的普遍武装真正目的是为了在1月9日举行武装起义。不错,这一“真正目的”,不仅被武装起来的人不知道,而且武装别人的人也不知道,所以,要不是存在有亚历克谢·希什金的这么一份证词,就永远也不会有人知道工人群众的组织已经确定了武装起义的明确日期了。还有一个证据能证明执行委员会在11月中旬为1月的起义武装群众的事实,就像我们上面已经看到的,是在10月哈哈列夫从赫鲁斯塔廖夫那里领取勃朗宁枪“以防黑色百人团的侵害”。

但是,按检查机关的意思,在诺萨那里发现的一些文件进一步否定了这一武装的防御性目的。例如,在一些决议原件(?)中,苏维埃呼吁进行武装以“打击正在蹂躏俄国的黑色百人团政府”。工人代表苏维埃让群众看见进行武装的必要性和起义的不可避免性,这是很多决定中都反映了的;谁也不能否认这点,检察机关也不需要证明这点。它要证明的是,执行委员会在11月中旬实施了武装群众的“所有意图”,而且这种实际上已经存在的武装的直接目的是为了武装起义;为了证明这一点,检方又拿一个决议来举证。这个决议与其他决议不同,无法确定日期,甚至连苏维埃是否曾通过它都不知道。最后,恰恰是这个可疑的决议反驳了武装的防御性质,恰恰是它明确无误地提到了要打击正在蹂躏俄国的黑色百人团政府。

但是,检方在勃朗宁问题上的不幸还未就此结束。检方为了反驳武装的防御性质,继续写道:“此外,在诺萨的文件中有一章不明人士写的纸条,指证赫鲁斯塔廖夫答应在11月13日的会议后以内部价格发放几把勃朗宁左轮手枪或者史密斯威森左轮手枪。纸条的作者住在科尔皮诺,他要求把承诺过的武器交给他。”

要理解为什么这个“住在科尔皮诺”的纸条作者不能“以内部价格”拿到左轮手枪以期自卫,而不是武装起义,就和其他问题一样,是非常困难的。另一张要求给予左轮手枪的纸条具有同样的意义。

最后,检方关于彼得堡工人武装问题的这些资料被证明完全是少得可怜的。起诉书中控诉道,“在诺萨的文件中发现,获取武器的费用是非常微不足道的,因为(!)在他的所有文件中,发现了一个笔记本和一张单独的纸,上面记录了向工人分发各种型号的左轮手枪和子弹的情况。根据这些记录,只有64只左轮手枪被分发了出去。”

显然,这六十四支左轮手枪作为执行委员会实现了为一月武装起义做武装准备的“所有意图”的证据,是令检方尴尬的。因此,它迈出了大胆的一步:如果不能证明这些左轮手枪是被买来的,那就得证明它们可能是被买来的。起诉书以此为目标,在指出了64支左轮手枪这样一个可怜的数字之前,附上了一个财政性质的愿景。在证明了卧铺车厢工厂协会为武器募集了资金之后,起诉书写道:“这种认购提供了获得武器的机会,因为工人代表苏维埃可以在需要时获得大量武器,因为它可以支配大量的资金……执行委员会的总入账达30063卢布52戈比。”

在这里,我们看到了小品文特有的语气和方式。这种小品文甚至不需要任何外在的迹象作证。首先引用某些纸条和决议的“原件”,以便在之后用一个大胆而简单的猜想来否定这些证据;执行委员会有很多钱,因此,它有很多武器。

我们如果用检方的方法推导结论的话,那么就可以说:保卫局有很多钱,因此,屠杀者手里有很多武器。但是,这样的结论只在表面上与起诉书里作出的结论相似,因为苏维埃的每一个戈比都在账上,这使得我们能够轻易地把检方的大胆猜测当作纯粹的无稽之谈。而相对而言,保卫局的资金流出则属于一个完全神秘的领域,长期以来等待着刑事调查。

为了一劳永逸地终结起诉机关关于武装问题的观点和结论,我们将尝试用严格的逻辑形式来展示它们:

论题

大约在11月中旬,执行委员会以武装起义为目的武装了彼得堡无产阶级。

证据

A.苏维埃的一位成员在11月6日的会议上主张把工人组织为十人队和百人队。

B.11月中旬,尼古拉·涅姆佐夫提到了武器缺乏的问题。

C.亚历克谢·希什金知道,起义的日期被确定在1月9日。

D.“早在10月”,哈哈列夫就收到了左轮手枪,用于在黑色百人团面前自卫。

E.在一项不知日期的决议里,提到了武器的必要性。

F.一个“住在科尔皮诺”的不知名人士要求以“内部价格”获得左轮手枪。

G.虽然只分发了64支左轮手枪,但苏维埃有钱,而由于钱是一般等价物,所以可以用来折算成左轮手枪的支数。

中学逻辑课本甚至都不屑于把这些结论作为初级诡辩的例子使用。它们太粗糙了,以至于是在侮辱常人的智识!

正是在这些材料和这种法律结构的基础上,最高法院不得不作出自己的有罪裁决。

[1] 苏维埃在早期有时会被如此称呼。——原注

[2] 列昂尼德·鲍里索维奇·克拉辛(Леонид Борисович Красин,1870年7月15日—1926年11月24日),1870年生于西伯利亚。1888年进入圣彼得堡工业专门学校,在学校中开始研究马克思主义。1890年加入工人阶级解放斗争协会。1903年参加俄国社会民主工党二大,当选为中央委员,此后是布尔什维克。积极参与了1905年革命。1908年流亡国外,淡出政治活动。1918年重新加入俄共(布),先后任红军供给非常委员会主席、工商业人民委员等职务。1919年任运输人民委员。1924年任苏联驻巴黎代表。1925—1926年任苏联驻英代表。1926年在伦敦逝世。——中译者注

[3] 弗拉基米尔·亚历山德罗维奇·巴尔茨(Владимир Александрович Бальц,1871年1月19日—1931年?月?日),出身于贵族家庭。1903—1906年任下诺夫哥罗德法院检察官。1906—1909年任圣彼得堡法院副检察官。1909—1915年任喀山法院检察官。1912年起担任国务委员。1915—1916年任司法部第二司司长。1916—1917年任内务副大臣。1917年任参议员兼战争部滥用职权特别调查委员会主席。1931年去世。

[4] 起诉书只有一处提过这个问题:根据拉斯托尔古耶夫的说法“据说政党代表在投票的时候没有投票权。”但检方没有花任何精力弄清楚这件事,或者更确切地说——故意没这么做。——原注

上一篇 回目录 下一篇